白云深水区东部重力流水道岩性圈闭特征分析

2016-11-14石宁

石 宁

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 广州 510240)

白云深水区东部重力流水道岩性圈闭特征分析

石宁

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东广州510240)

白云深水区东部在早中新世时期处于两种沉积相带的交汇处:古珠江三角洲物源体系深水重力流水道砂岩沉积和东沙隆起台地生物礁物源体系碳酸盐岩峡谷水道沉积。层序地层学、沉积学、构造学研究表明,在白云深水区东部21.0Ma陆架坡折带下方,早期低位体系域发育的条带状优质重力流水道砂岩可以作为岩性圈闭的主力储层;晚期海进体系域大型碳酸盐岩、泥岩充填的峡谷水道,切割了下部早期低位体系域的重力流水道砂体,起到了有效的侧封作用,从而形成了重力流水道岩性圈闭,实际钻井资料证实该岩性圈闭为工业油气藏。

白云深水区;重力流水道;岩性圈闭;低位体系域;海进体系域

前言

珠江口盆地白云凹陷位于南海北部大陆边缘的陆坡区,是南海北部新近纪以来最具代表性的深水陆坡沉积区。白云深水区东部位于白云凹陷东部,东侧为东沙25古隆起,西侧为白云主洼,南侧为南部隆起带,北侧为白云东洼。由于白云凹陷在渐新世之后的沉降期没有大规模的构造运动,因此较少发育大型的构造圈闭。受海平面变化控制,低位体系域砂岩沉积与高位体系域的浅海砂岩沉积分离,深水沉积砂岩以相互孤立的形式散布于层序界面和首次海泛面之间的低位体系域内。重力流沉积形成于突发事件,不同期次的重力流水道、扇体间具有孤立分隔的特点,使之易于形成潜在岩性圈闭或复合圈闭[3]。深水环境沉积的深水扇等浊积体与周围泥岩构成了良好的岩性地层圈闭[4]。因此,重力流水道岩性圈闭成为白云深水区东部油气勘探的重要方向[1-5]。

由于岩性油气藏形成和赋存具有隐蔽性和复杂性,近年来围绕白云深水区东部沉积体系特征、圈闭条件等关键问题进行研究。从层序地层学入手,利用沉积学、构造特征、地震波形分析、地震属性分析等研究成果,总结21.0Ma层序陆架坡折带之下低位体系域重力流水道砂岩的沉积规律和沉积结构模式,以及晚期海进体系域大型碳酸盐岩、泥岩充填的峡谷水道对下部早期低位体系域的重力流沉积砂体的切割,并形成有效的封堵,从而形成了重力流水道岩性圈闭。

1白云深水区东部早中新世沉积体系分析

1.1早中新世沉积体系特征

白云凹陷渐新世与中新世的界面对应白云运动 (23.8Ma左右),该运动导致白云深水区陆架坡折带由晚渐新世(23.8 Ma左右)位于南部隆起带附近,向中新世(21.0 Ma左右)的白云凹陷北坡迁移。SB23.8和SB21.0两个三级层序界面为白云运动的沉积响应,具有最为富砂背景的低位深水扇发育条件,在白云深水区21.0Ma陆架坡折带附近发育多种沉积体系的储层:陆架边缘三角洲、深水陆坡重力流水道-天然堤-决口扇朵叶复合沉积、滑塌体、块体搬运沉等。勘探证实,具有富砂背景的SQ23.8和SQ21.0两个三级层序的低位期深水扇为主要勘探层位[6-10]。

层序地层学等研究表明,白云深水区东部在早中新世时期存在两个方向的物源,即北西向古珠江三角洲物源体系深水重力流水道砂岩沉积和北东向东沙隆起台地生物礁物源体系碳酸盐岩峡谷水道沉积(图1)。珠江组下段SQ21.0层序早期低位时期,上陆坡白云深水区东部发育大量重力流水道复合沉积体。由于此时古珠江三角洲物源条件丰富,具富砂背景,实际钻井资料也证实早期低位体系域的重力流深水沉积具有良好的储层物性条件。随后,受陆架坡折带和海平面的共同控制,晚期海进体系域时期发育以东沙隆起台地生物礁碳酸盐岩为物源的大型重力流峡谷水道沉积。两种沉积相带交汇,在交汇的前峰,由于物源不同、沉积环境不同,会形成因岩性、物性差异造成深水沉积岩性圈闭的自然岩性分隔边界。

图1白云深水区东部珠江组下段沉积体系模式图

Fig.1Model for the depositional systems in the lower part of the Zhujiang Formation in the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression

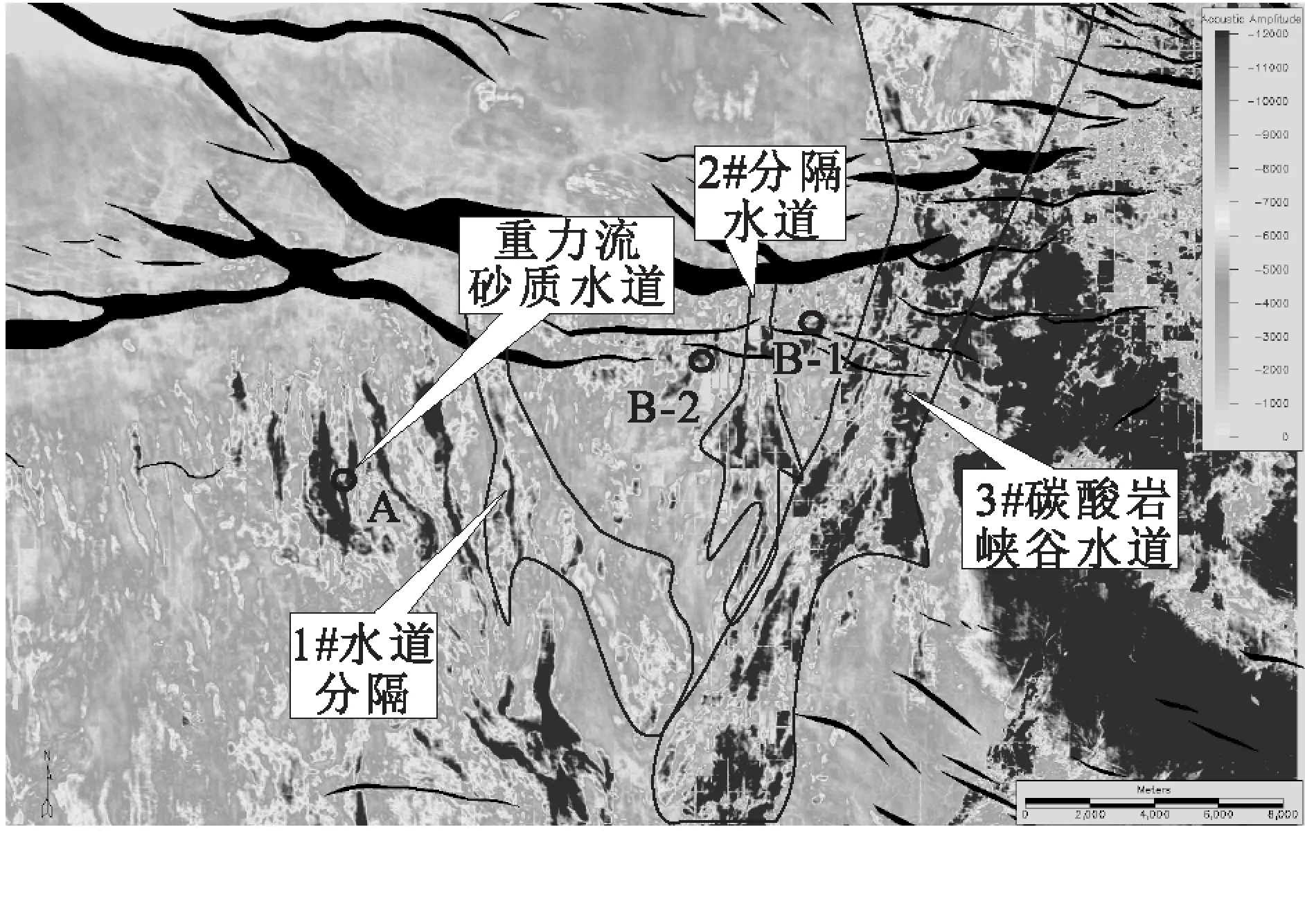

白云深水区东部上陆坡A—B目标区重力流水道非常发育,呈条带状分布,均方根振幅属性图上可以看出多期水道叠合的展布特征。根据层序地层学、沉积期次研究、实际钻井资料,以及地球物理反演资料分析认为,白云深水区东部的重力流水道可以分为3个期次,不同期次的水道相互切割,水道内的充填物也不同(图2、图3)。

(1)A、B目标主力储层的重力流水道为SQ21.0低位早期水道,水道走向NNW、NE,宽度50~100m,延伸长度2~10km。

(2)A、B之间的1#水道,为低位晚期水道,分隔了A和B目标,使之成为两个独立的油气藏,水道走向NNW、NW,宽度50~80m,延伸长度5~15km,主要以泥岩充填为主。

(3)B-2与B-1之间的2#水道,以及东部的3#水道,为晚期海进体系域大型重力流碳酸盐岩、泥岩充填的峡谷水道,水道走向NNE、NE,宽度100~200m,延伸长度可达上千公里,一直延伸到白云凹陷以南的兴宁凹陷。峡谷水道切割深度大,一般切割了下部早期低位体系域的重力流沉积砂体。

1.2低位体系域重力流水道沉积

1.2.1低位体系域重力流水道分布特征

珠江组下段SQ21.0层序早期,白云深水区东部位于陆架坡折带的东翼,由陆架边缘逐渐沦为深水区。上陆坡发育近南北向有限分布的条带状或线状重力流水道,与陆架坡折带近似垂直,物源为北西向古珠江三角洲体系。北部陆架富砂背景的珠江三角洲物源,决定了陆架坡折下方,低位期重力流砂岩为优质储层。根据“源渠汇”的理论指导,从陆架—上陆坡—下陆坡—盆底,依次发育重力流水道、斜坡扇和盆底扇等沉积(图1)。

由于物源供给的规模、陆坡的坡度、触发机制等影响,重力流水道具有不同的特征。物源供给充足,重力流水道呈条带状分布,否则呈线状分布;陆坡的坡度陡、触发机制强,水道下切幅度大。地震资料中下切特征明显,切割下伏地层,具有侧向迁移和垂向叠加的特点。顺物源方向到陆坡区,水道横切面从“V”谷向“U”谷变化。根据物源母质的不同,水道中充填物可以为砂岩、泥岩、灰岩等沉积充填。

1.2.2低位期重力流水道沉积特征

总的来看,白云深水区东部SQ21.0低位时期的重力流水道沉积特征如下:

(1)低位时期重力流水道内充填优质砂岩储层。古珠江三角洲体系作为物源,上陆坡重力流水道具有良好的砂质母源。实际钻井资料表明,水道内充填砂岩岩性主要以细砂岩为主,局部中砂岩,含粉砂质,局部含钙,具有中-高孔渗、分选好、厚层的块状砂岩特点,是重力流水道岩性圈闭的主力储层。另外,18.5Ma之后随着海平面的不断上升,研究区发育厚度可达上千米的巨厚海相泥岩,共同构成了珠江组-韩江组深水扇系统砂泥岩黄金储盖组合。

(2)低位时期多期重力流水道叠置,晚期泥质充填水道切割早期砂质水道,如A、B之间的的1#低位晚期水道,主要以泥岩充填为主,切割了低位早期的砂质重力流水道,使得A、B两个构造各自独立成藏。

图2白云深水区东部珠江组下段振幅属性图

Fig.2Diagrammatic illustration of earthquake amplitude attributes in the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression

1.3海进期碳酸盐岩峡谷水道沉积

1.3.1海进期碳酸盐岩分布特征

18.5Ma时期为白云深水区乃至珠江口盆地距今32Ma以来的最大海泛面,为高位或海进体系域时期[11]。这一时期在研究区东北部的东沙隆起区发育碳酸盐台地,为南部研究区提供大量碳酸盐岩物源。另外,碳酸盐岩的存在对周边碎屑岩的储层物性会有一定的影响。

根据东沙隆起区钻井揭示,碳酸盐岩主要发育于珠海组-珠江组早期,MFS18.5-SB17.5时期流花地区碳酸盐岩台地普遍遭受暴露溶蚀,礁类大规模生长发育,是流花生物礁储层改造的主要时期[12-15]。其中流花18-2-1井碳酸盐岩厚度约280m,发育时间为MFS18.5-SB16.5,以生物灰岩为主。

根据层序地层学、沉积体系等分析,生物礁的发育受海平面变化影响明显。18.5Ma前后碳酸盐岩分布范围最广,17.5Ma以后,受海侵影响,流花地区碳酸盐岩台地淹没消亡,生物礁的分布范围越来越小,仅在局部高处残留小面积的孤立礁、滩。白云深水区东部东沙25隆起的生物礁主要发育于18.5Ma时期,礁的幅度大,为古断块台地上发育的塔礁。从沉积厚度上分析,较厚的碳酸盐岩主要分布在东北部东沙隆起区,厚度等值线具有沿古台地边缘分布的特征。

白云深水区东部碳酸盐岩发育时期主要在SQ21.0晚期海侵期—MFS18.5,受东沙隆起碳酸盐台地的影响,白云深水区东部上陆坡的钻井普遍在靠近MFS18.5时期发育厚薄不一的灰岩层,下伏砂岩顶部也会有不同程度的钙质胶结。从西南向东北越接近东沙隆起碳酸盐岩台地,灰岩层的厚度越大,砂岩中的钙质胶结越严重。

1.3.2海进期碳酸盐岩峡谷水道沉积特征

根据地震反射特征、地震振幅属性,以及叠前反演资料等分析(图2、图3),在白云深水区东部,发育大型碳酸盐岩峡谷水道(2#、3#水道),该类峡谷水道也是重力流成因的水道,形成于海进期,晚于低位期重力流砂质水道。其物源可以追溯到北部的东沙隆起碳酸盐岩台地,大规模生物礁体经过打碎后形成的生物碎屑灰岩,被水流携带向西南充填到峡谷水道内。在均方根振幅属性图上,大型碳酸盐岩峡谷水道表现为明显的强振幅条带,走向NNE,近似垂直于陆架坡折带。在垂直水道走向的地震剖面上可见明显的下切侵蚀特征,峡谷水道内充填的物质主要为碳酸盐岩或泥岩。

图3白云深水区东部地震剖面图

Fig.3Seismic profile through the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression

2 白云深水区东部重力流水道岩性圈闭

2.1重力流水道岩性圈闭形成的地质条件

(3)开发建设道教洞天福地人文景观;将王羲之竹扇题字、书成换白鹅、坦腹东床、巧补春联等传说和民间故事改编成越剧,组织当地越剧说唱艺人用说唱艺术形式表演,在洞天福地、王羲之墓、华堂古村三地定时演出;

白云深水区东部在早中新世以来发育珠江深水扇系统,砂岩储集体以低位体系域深水重力流沉积为主,受海平面变化控制,低位体系域砂岩与高位体系域的浅海砂岩分离,孤立分布。在21.0Ma近东西向展布的陆架坡折带的下方,上陆坡发育近南北向条带状或线状的重力流水道砂岩。陆架坡折带之下到上陆坡重力流水道起始端,有一段沉积越流段,主要为泥岩沉积,可作为重力流水道岩性圈闭的上倾尖灭边界。由于白云深水区东部21.0Ma陆架坡折带之下,存在近东西向的继承性构造脊,与近南北向有限分布的条带状重力流水道砂岩相匹配,具备发育构造-岩性复合圈闭的条件。

重力流沉积形成于突发事件,具有顺坡而下,择低而积或受遮挡而积、有限分布等特点,不同事件和期次的重力流砂岩间具有孤立分隔的特点。由于条带状或线状水道的横向分隔性较强,水道间可以形成侧向尖灭。

下面以B岩性圈闭油气藏为例,详细分析重力流水道岩性圈闭条件。

2.2重力流水道岩性圈闭条件

白云深水区东部B目标处于东沙25隆起单斜的构造背景上,珠海组-珠江组地层向东抬升,不发育构造圈闭,主要目的层为SQ21.0早期低位重力流水道砂岩。MFS18.5-SB17.5时期,B目标区自西向东发育3条下切较深的后期碳酸盐岩或泥质充填峡谷水道(1#、2#、3#水道),最深可下切至珠海组(图2、图3)。这3条峡谷水道所起的作用各不相同。

(1)1#泥岩充填峡谷水道切割了主力目的层,因此将A与B圈闭分隔开,具有不同的气水、油水界面。

(2)2#碳酸盐岩、泥质充填峡谷水道分隔B-2与B-1圈闭。

(3)3#大型碳酸盐岩、泥质充填峡谷水道为多期水道的叠合,发育时间珠海组晚期—17.5 Ma,走向NNE—NW,宽10~30km,延伸长度约200km,向南一直延伸至兴宁凹陷。水道下方见到下伏地层明显地震反射上拉现象,叠前地震反演也证实水道内充填物具有高速度、高密度、高阻抗、低孔、低渗等特点,说明水道内充填物为碳酸盐岩、泥岩或灰质泥岩等,即不能作为储层,也不能作为油气大规模运移的疏导层。

在研究过程中发现,后期不同物源、不同充填物质的深切峡谷水道对早期砂岩水道的切割,其是否具有侧向封闭性主要取决于后期切割水道的下切深度和充填物的性质。下切深,完整切割早期砂岩,峡谷水道内充填岩性致密物质,易于形成这类的侧向封堵。

综合研究表明,B重力流水道岩性圈闭具有的圈闭条件,主力储层为早期低位重力流水道砂岩,分布局限,储层物性好;东侧上倾方向被晚期18.5Ma海进期大型碳酸盐岩峡谷水道所切割、封堵,起到有效的侧封作用,形成岩性圈闭油气藏。

另外,重力流水道砂岩的横向有限分布也是该岩性圈闭有效的主要原因。18.5Ma时期广泛分布的泥灰岩披盖层与之后的巨厚海相泥岩可作为重力流砂岩岩性圈闭良好的顶封;水道砂岩储层之下发育厚度约50m、分布较广泛的厚层泥岩,可作为良好的底封。

3 钻探结果与启示

3.1钻探结果

2012、2013年在B岩性圈闭先后钻探了B-1、B-2井,主要勘探目的层系为珠江组下段重力流水道砂岩。

B-1井作为南海东部第一口深水自营井获得成功,电测解释气层21.4m/1层,孔隙度23.6%,渗透率225mD,钻后落实该气藏的气柱高度近120m;B-2井电测解释油层18.2m/1层,孔隙度22%~15.6%。渗透率244~31mD,录井80%~40%荧光显示。两口井钻探证实珠江组下段主要储层为深水重力流水道砂岩,岩心、井壁心可见典型的深水重力流沉积特征:水道底部冲刷面,典型的鲍玛序列C-D-E段的砂纹层理-包卷-平行层理构造序列,大套块状细-粗砂岩,具正粒序特征,分选和磨圆较好,进一步证实了21.0Ma陆架坡折下方的陆坡重力流水道具有富砂的沉积背景。

两口井钻遇SQ21.0同沉积时期的水道砂岩,B-1井为气层,B-2井为油层,具有不同的气油水系统(图4)。不仅证实了东侧3#大型峡谷水道对岩性圈闭侧向分隔、封堵作用,使得B岩性圈闭的有效成藏,还证实了2#峡谷水道B-1块和B-2块的分隔作用。

图4白云深水区东部油气藏剖面图

Fig.4Profile through the oil and gas reservoirs in the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression

3.2启示

从白云深水区东部珠江组下段振幅属性图可以看出,在21.0Ma陆架坡折带之下的上陆坡还有许多沉积背景相似的条带状重力流水道异常体,采用以上的研究思路与技术方法,可以进一步在此区域寻找岩性圈闭。

(1)层序地层学的精细标定和解释认为,在21.0Ma陆架坡折带下方,上陆坡还有相似的条带状或线状的重力流水道异常体,多不具备构造圈闭。白云深水东区重力流水道具有多期特征,早期低位时期水道内充填以优质砂岩为主,晚期海侵时期水道内充填物质以泥岩或灰质泥岩为主,晚期水道切割早期水道。如果晚期水道下切足够深,且水道内充填的物性较致密,则可以作为有效侧向封堵,使得早期砂质重力流水道岩性圈闭成藏。

(2)由于白云深水东区处于非常活跃的白云主洼与白云东洼两大成藏体系的交汇处,目前已钻井多钻遇SQ21.0层序重力流水道厚层含气砂岩,在地震振幅属性、叠前反演属性、烃类检测中均具有亮点异常,储层及其含气性的地震响应特征非常明显,为寻找这类重力流水道岩性圈闭带提供了依据。

(3)受沉积条件控制,白云深水区重力流水道岩性圈闭具有区域性分布的特点,常成群成带分布,一旦发现一个,就可能在同一地区找到多个类似的油气藏。水道岩性油气藏储集层的连续性较差,但不同层位的储集体可以叠合连片,形成中小乃至较大的油气藏。

4 结论

(1)白云深水区东部在早中新世时期处于两种沉积相带的交汇处,即古珠江三角洲物源体系深水重力流水道砂岩沉积和东沙隆起台地生物礁物源体系碳酸盐岩峡谷水道沉积。

(2)18.5Ma海进体系域东沙隆起台地生物礁发育期间,在白云深水区东部陆坡区形成的大型碳酸盐岩、泥岩充填的峡谷水道,切割了下部低位体系域的重力流水道砂体,构成有效侧封,从而形成了重力流水道砂岩岩性圈闭。本研究开拓了白云深水区的圈闭类型,也解放了深水沉积岩性圈闭的研究思路。

[1]庞雄,陈长民,朱明,等.南海北部陆坡白云深水区油气成藏条件探讨[J].中国海上油气,2006,18(3):145-149.

[2]施和生,柳保军,颜承志,等.珠江口盆地白云-荔湾深水区油气成藏条件与勘探潜力[J].中国海上油气,2010,22(6):369-374.

[3]庞雄,柳保军,颜承志,等. 关于南海北部深水重力流沉积问题的讨论 [J]. 海洋学报,2012,34(3):114-119.

[4]林闻,周金应.世界深水油气勘探新进展与南海北部深水油气勘探[J].石油物探,2009,48(6):601-605.

[5]张雷,刘招君,杨婷,等. 吉林省松江盆地下白垩统大砬子组上段浊积岩沉积特征及地质意义[J]. 沉积与特提斯地质,2007,27(13):44-50.

[6]庞雄.深水重力流沉积的层序地层结构与控制因素[J].中国海上油气,2012,24(2):1-8.

[7]李杰,张振文,刘顺治,等. 靖边潜台北部奥陶系风化壳储层研究[J]. 沉积与特提斯地质,2013,33(1):79-85.

[8]柳保军,庞雄,颜承志,等. 珠江口盆地白云深水区沉积充填演化及控制因素分析[J].中国海上油气,2011,23(1):20-25.

[9]段长江,罗顺社,周彪,等. 苏里格地区中二叠统下石盒子组盒8 段沉积相研究[J]. 沉积与特提斯地质,2012,32(1):55-61.

[10]翟振飞,傅恒,等. 新疆阿克库勒凸起西南缘托浦台泥盆系东河砂岩沉积特征[J]. 沉积与特提斯地质,2010,30(1):73-77.

[11]李书兵. 川西坳陷碎屑岩远源气藏圈闭的有效性[J]. 沉积与特提斯地质,2001,21(3):65-70.

[12]汪瑞良,周小康,曾驿,等.珠江口盆地东部东沙隆起中新世碳酸盐岩与生物礁地震响应特征及其识别[J].石油天然气学报,2011,33(8):63-68.

[13]陈骥,傅恒,刘雁婷,等.珠江口盆地东沙隆起珠江组沉积环境及演化[J]. 石油天然气学报,2011,33(2):21-26.

[14]黄诚,傅恒,汪瑞良.珠江口盆地(东部)新近系珠江组碳酸盐岩沉积相及沉积模式[J].海洋地质前沿,2011,27(9):18-25.

[15]周小康,汪瑞良,曾驿,等.珠江口盆地东沙隆起珠江组碳酸盐岩层序地层及沉积模式[J].石油天然气学报,2011,33(9):1-6.

Gravity flow channel lithologic traps in the eastern part of the deep-water areas of the Baiyun depression

SHI Ning

(ShenzhenBranch,CNOOC,Guangzhou510240,Guangdong,China)

During the early Miocene, there occurred two types of sedimentary facies zones intersecting each other in the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression: one is the deep-water gravity flow channel sandstone deposits in the ancestral Zhujiang delta source system, and the other is the carbonate rock canyon channel deposits in the Dongsha uplift platform organic reef source system. The integration of sequence stratigraphic, sedimentological and structural analysis has disclosed that beneath the 21.0 Ma shelf break in the eastern part of the deep-water area of the Baiyun depression, the excellent banded gravity flow channel sandstones developed in the early lowstand systems tract may contribute to important oil and gas reservoirs of the lithologic traps. The giant canyon channels filled by carbonate rocks and mustones in the later transgressive systems tract dissected the lower gravity flow channel sandstones developed in the early lowstand systems tract, and constituted the gravity flow channel lithologic traps which appear as commercial oil and gas reservoirs as proved by the well data in the study area.

deep-water area of the Baiyun depression; gravity flow channel; lithologic trap; lowstand systems tract; transgressive systems tract

1009-3850(2016)02-0075-06

2015-03-10; 改回日期: 2015-05-08

石宁(1974-),女,工程师,硕士,现从事石油地质和油气勘探研究工作。E-mail :896858375@qq.com

本课题为十二五国家科技重大专项“南海北部深水区储层识别技术与评价”(2011ZX05025-003)资助项目

TE122.3

A