准噶尔盆地西北缘风城地区白垩系油砂矿沉积特征及演化模式

2016-11-14周伯玉刘太勋黄文华徐守余

周伯玉,刘太勋,黄文华,牛 伟,徐守余

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东 青岛 266580;2.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000)

准噶尔盆地西北缘风城地区白垩系油砂矿沉积特征及演化模式

周伯玉1,刘太勋1,黄文华2,牛伟2,徐守余1

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;2.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000)

准噶尔盆地西北缘风城地区白垩系油砂储量丰富,油砂油粘度极高,其分布受多重因素影响,其中沉积微相对油砂分布的影响最为显著。笔者综合利用岩心分析、测井资料、薄片鉴定、分析化验等资料,结合砂、砾岩展布特征,在对清水河组细分层的基础上重新对各层的沉积微相进行划分,并建立测井微相模式,分析白垩系各砂层组的沉积微相类型、分布规律及演化模式。研究表明,白垩系清水河组主要发育砂岩沉积的辫状河三角洲和砾岩沉积的扇三角洲两类沉积体系,三角洲前缘水下分流河道、辫状河心滩、河道砂体是油砂矿的主要储油砂体,也是油砂的有利聚集区。研究结果为进一步指导风城地区白垩系油砂矿藏的勘探与开发奠定了良好的基础。

风城地区;白垩系;油砂矿;沉积微相;沉积演化模式

引言

油砂是我国主要的非常规油气资源之一。据统计,准噶尔盆地西北缘油砂规模及品位全国条件最优,埋深在0~500m,较落实储量约为2.3亿吨;其中风城地区是我国近年来发现的最大油砂矿富集区,地质储量约为1.21亿吨,主要分布在侏罗系及白垩系砂岩中。准确评价油砂储量及分布状况对后期开采油砂油有着重要的指导意义。在风城地区,油砂油粘度极高,50℃时油砂油粘度为20 400~266 000mPa.s,密度为0.962 ~0.979 g/cm3,流动性差。对于这种超稠油,其分布主要受岩性控制,不同岩性内部孔吼结构差异明显。在孔喉发育较好的部位,油砂油易于流动,砂岩储层含油率高;反之,流动性差,砂岩含油率底。优质储层主要受沉积微相的控制。因此,近一步落实风城地区沉积微相类型及分布规律,对预测油砂有利富集区有重要的指导意义。前人研究认为,白垩系清水河组为河流-湖泊环境下的沉积产物[1-3],发育冲积扇、辫状河和滨浅湖相沉积。笔者在此基础上,通过搜集最新的钻井取心资料,对整个风城地区全区进行系统的研究,综合利用最新的岩心分析、测井资料、薄片鉴定、分析化验等资料重新确定风城白垩系清水河组各砂组的沉积相类型、分析白垩系各亚段的沉积微相类型、分布规律及演化模式,提出了自己的认识,为进一步指导油砂矿藏的精细勘探与开发奠定良好的基础。

1 地质概况

风城油砂矿位于准噶尔盆地西北缘风城油田超稠油油藏西北部,北以哈拉阿拉特山为界,东与夏子街接壤,西邻乌尔禾镇(图1)。准噶尔盆地为一挤压型盆地,研究区位于大型逆冲推覆构造前端,为一东南倾的平缓单斜,整体呈西北高东南低的构造形态。地层倾角小(5°~8°),白垩系地层向盆地边缘老山石炭系超覆,区内北东走向的逆冲断裂发育,对沉积相的发育起到一定控制作用。风城地区在古生界石炭系基底上自下而上依次沉积了二叠系、三叠系、侏罗系和白垩系地层,各地层间均呈不整合接触,油砂主要分布在白垩系和侏罗系地层中。

图1研究区地理位置图

Fig.1Location of the oil sand deposits in the Fengcheng area

白垩纪时期,构造活动较弱,盆地边缘缓慢隆升,遭受剥蚀,盆内相对下降。西北部的哈拉阿拉特山主体仍有抬升活动,构造运动主要表现为间歇性沉降活动。白垩系处于泛盆沉积阶段,整体呈周缘高、内部低的湖盆沉积,物源主要来自北部的哈拉阿拉特山;早白垩世盆地发生一次大规模水进,沉积一套山麓环境下的近源沉积;至晚白垩世湖盆骤然缩小,仅在东南部残留规模较小的湖盆[4]。白垩系沉积厚度为0~250m,地层南厚北薄并逐渐尖灭。底部为砾岩沉积,砾岩层之上沉积一套厚度较大的砂岩。根据白垩系岩性组合、沉积旋回及层序地层关键界面的识别,自下而上划分为清三段(K1q3)、清二段(K1q2)和清一段(K1q1)。K1q3段为一套底砾岩沉积,沉积厚度范围为0~33.5m,平均为18m,含油率低;K1q2段以砂岩沉积为主,沉积厚度0~128m,平均76.5m,含油率较高。根据其内部沉积旋回发育特征自下而上进一步划分为K1q2-3、K1q2-2和K1q2-13个砂层组;K1q1段沉积厚度0~102m,平均75m;顶部遭受不同程度的剥蚀,厚度变化大。

2 沉积储层特征

2.1岩石学特征

2.1.1岩石类型及岩性特征

白垩系清水河组K1q3段沉积物主要为灰绿色、深灰色砂质中细砾岩,砾石含量平均约70%。砾石成分复杂,砾径为0.2~1.6cm,分选磨圆均较差。颗粒呈次棱角状,砾石间充填砂、粉砂和粘土级碎屑,偶见黄铁矿晶体,胶结程度中等。接触方式主要为点接触,其次为线-点接触。顶部为一套薄层灰色,灰绿色泥质粉砂、泥岩沉积。在西北部的砂砾岩呈紫红色、肉红色,表明底砾岩从西北向东南由氧化环境逐渐变为还原环境沉积[5-6]。

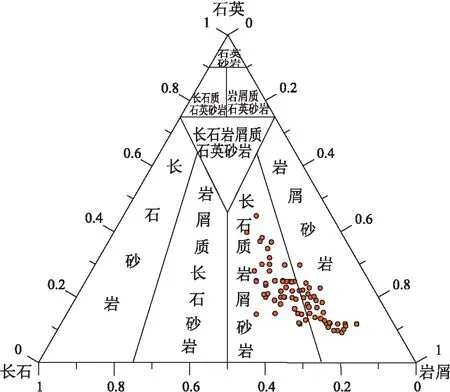

K1q2-3砂层组以中砂、极细砂和细砂岩为主,岩石类型主要为灰色、深灰色岩屑砂岩、长石岩屑砂岩和少量的岩屑砂岩(图2)。砂岩颗粒分选中等,呈次棱角-次圆状,磨圆度中等-好,呈颗粒支撑,胶结类型以孔隙式胶结为主。岩屑砂岩结构组分中,石英含量9.0%~45.0%,平均20.76%;长石含量10.0%~24.0%,平均18.86%;岩屑含量35.0%~78.0%,平均60.62%。长石岩屑砂岩组分中,石英含量15.0%~40.0%,平均23.16%;长石含量25.0%~35.0%,平均27.6%;岩屑含量35%~63%,平均50.55%。由此可以看出,沉积物成分成熟度较低,沉积物粒度相对较粗,形成于水动力相对较强的弱还原环境中。

图2K1q2-3砂组岩石矿物组分三角图

Fig.2Triangular diagram of the mineral composition in the K1q2-3sand beds

2.1.2碎屑成分

薄片鉴定表明,风城地区K1q3段底砾岩中砾石成分复杂,以火成岩为主,包括凝灰岩、安山岩、流纹岩、花岗岩等,其次为石英岩、霏细岩、硅质岩和砂岩等。杂基主要为泥质,胶结物为黄铁矿。重矿物成分中以不稳定矿物黄铁矿含量最高(平均81.22%),其次为白钛石和绿帘石。K1q2-3砂层组中石英含量相对较低,次生加大现象常见,自形程度较好。长石主要为斜长石,部分泥化或绢云母化较强。岩屑以凝灰岩为主,其次为霏细岩、泥岩。胶结物主要为均匀分布的方解石胶结物,通常含量为1%~3%,局部含有少量的黄铁矿,黄铁矿呈凝块状不均匀分布,胶结类型主要为孔隙式胶结,多呈颗粒支撑结构。杂基主要为泥质,含量变化大,最低为1%,最高25%。重矿物主要为黄铁矿,其次为钛铁矿、白钛石及绿帘石,其沉积物母岩主要为中酸性的岩浆岩。总体上看,区内石英、长石含量低,岩屑含量高,不稳定矿物较稳定矿物发育,表明沉积物离物源相对较近,成分成熟度较低[7,8]。

2.1.3粒度特征

K1q3段底部沉积物主要为中细砾岩,砾石及中粗砂岩中滚动和跳跃组分含量最高,约占85%,砾石间部分粉细砂岩和粘土等悬浮组分含量较少;顶部的泥质粉砂岩、泥岩沉积厚度较薄,以悬浮组分为主,其次为跳跃组分。K1q2-3砂组沉积颗粒主要为中细粒砂岩、极细砂岩,含少量砾石。粒度概率累积曲线主要为两段式,其次为三段式。两段式概率曲线以跳跃总体为主(含量在60%以上),次为悬浮总体,其倾角为60°,分选中等-好,细截点在(2.5~3.5)Φ区间内,属于中、细粉砂级,反映河道砂体的典型曲线特征,是辫状河水下分流河道中较强水流作用的产物;三段式概率曲线由少量的滚动总体(含量3%~5%)、跳跃总体(含量30%~40%)和悬浮总体组成,倾角45°左右,粗截点(1~2)Φ,细截点(3.5~4.5)Φ,分选中等-差,反映辫状河三角洲水下分流河道砂体遭受一定的湖浪改造作用(图3)。

图3K1q2-3砂层组的主要粒度概率累积曲线

Fig.3Grain size probability accumulation curves for the sandstones from the K1q2-3sand beds

2.1.4沉积构造

在K1q3段砂砾岩中水动力较强,砾石快速堆积,多呈正韵律,块状层理发育,可见叠瓦状构造和砾石定向排列。层内发育多个下粗上细的正韵律,垂向上相互叠加,构成了厚层砂砾岩沉积。顶部薄层细粒沉积物中可见水平层理及块状层理(图4),反映了强水动力条件下的近源沉积特征。

K1q2-3砂组中沉积构造丰富,包括各类型层理构造、冲刷充填构造、生物扰动构造等。在中下部砂岩中可见平行层理、槽状交错层理板状交错层理、波状层理、块状层理、浪成交错层理等。其中平行层理与低角度板状交错层理形成于水动力较强的水下分流河道砂体中,颗粒较粗,多为中砂岩。平行层理厚度较大,通常0.2~2.1m,底部常发育有冲刷面。板状交错层理沉积厚度0.15~0.65m,内部各纹层倾向相同,顺水流方向倾斜,顶部为平行层理所截。槽状交错层理与波状层理通常相互伴生,槽状交错层理,主要发育于细砂岩中,纹层在顶部为波状层理所切割,厚度0.15~0.7m,槽状层理规模中等,底部常为冲刷面,并含少量泥砾;波状层理沉积物粒度较槽状层理细,以粉细砂岩为主,反映水动力强度逐渐减弱,水体变浅,波浪作用明显。

砂层组内部由两类正韵律相互叠置而成,一类顶部岩性最细为粉细砂岩(此类正韵律约占80%),另一类则渐变成粉砂岩、泥岩(水下分流河道间沉积产物),单个正韵律沉积厚度0.2~2.9m;底部一般为冲刷面,沉积物以中粗砂岩为主,含灰色泥砾,发育强水动力条件下的各类构造;向上粒度逐渐变细,渐变为粉细砂岩或泥岩,沉积水体变浅水动力减弱,水生生物活动频繁,在泥岩中可见生物潜穴。韵律特征反映了强水动力的辫状河三角洲沉积的反复迁移和冲刷、叠置沉积过程[9]。

图4 K1q3段及K1q2段内部典型沉积构造现象

K1q3段:a.重13井,461.8m,砾石成分复杂,呈定向排列;b.Z115井,113m,砾石正韵律堆积;c.Z115井,111.75m,含油砾岩;d.F3066井,265.23m,灰绿色粉砂质泥岩.K1q2段:e.DF314井,175.0m,底部槽状交错层理,顶部波状层理;f.FZI208井,170.7m,冲刷面,含大型泥砾;g.FZI208井,164.2m,底部平行层理被冲刷面所截,含小泥砾,正韵律;h.FZI208井,164.8m,中细砂岩,下部低角度板状交错层理,其顶部被平行层理所截;i.风砂202井,220.9m,正韵律,泥砾快速堆积,顶部发育大型槽状交错层理

Fig.4Representative sedimentary structures in the K1q3and K1q2members

2.1.5测井响应特征

风城地区白垩系不同微相在自然电位、自然伽马、电阻率、密度等各类测井曲线上都呈现出特定的形态。K1q3段底砾岩对应扇三角洲相中的辫状分流河道微相,在测井曲线上特征明显,呈高电阻率、高密度的特征;K1q2-3砂层组内部主要有箱型、钟形、齿形3类测井曲线形态。通常自然电位为箱型与钟形曲线的组合,对应水下分流河道微相,反映沉积水动力逐渐减小,颗粒表现为正韵律。水下分流河道间沉积物粒度细,且沉积厚度薄,在自然伽马曲线上呈高幅齿形。前缘席状砂微相形成于低能环境下,水体相对较深,沉积物粒度细,沉积厚度较大,其伽马曲线为中幅齿形[10](图6)。

2.2沉积微相展布规律

2.2.1沉积微相剖面分布特征

风城地区白垩系主力砂体的沉积微相在东西向剖面上连续展布(图7),但沉积厚度变化较大。K1q3段主要发育扇三角洲的辫状分流河道及漫滩沼泽微相,通常离物源越近,沉积厚度越大。 F30024、F30038井位于重1断块,漫滩沼泽相细粒沉积厚度大,表明其可能位于分流河道间或单个扇体之间的低洼地区;K1q2段内部主要发育辫状河三角洲前缘水下分流河道及水下分流河道间沉积,为多期河道垂向上相互叠加的结果,其中在过2号矿物源流动方向的DF315、风重023井一带和1号矿物源方向的F3068、F3032井附近,河道砂体沉积较厚。

图5 FZI208井白垩系清水河组取心井段(145.0~190.8m)沉积微相

Fig.5Sedimentary microfacies of the core interval (145.0-190.8 m) of the FZ1208 well in the Cretaceous Qingshuihe Formation

图6 风城白垩系常见的测井曲线形态

a.高电阻、高密度,F10325;b.箱型,F3069;c.钟形,F10310;d.中等幅度齿形,F30024

Fig.6Well logs for individual wells through the Cretaceous Qingshuihe Formation

2.2.2沉积微相平面展布特征

(1)砂、砾岩平面分布规律

清三段(K1q3)底部砂砾岩沉积厚度0~26m,在西北部沿着3号至2号矿一带、北部1号矿附近沉积厚度最大,向南、东南方向逐渐减薄,并相变为泥岩;在1号矿中下部的F30024井、F30038井附近分叉为两条辫状分流河道。砾岩百分含量为0~99.43%,变化较大,平均含量66.24%。在1、2、3号矿附近砾岩含量均在65%以上,反映其为扇三角洲平原辫状河道沉积的主要部位。砂体的平面分布特征

图7风城地区东西向过DF313-重5井沉积微相剖面图

Fig.7Cross-sections showing the distribution of the sedimentary microfacies through the DF313 to Zhong 5 wells in the Fengcheng area

直接决定了沉积微相的平面展布情况。平面上来看,K1q2-3砂层组砂岩厚度10~34m,平均23.3m,北部1号矿、重1断块以南,西部在重32断块及其南部,砂岩厚度较大。整体上来看,工区中部砂岩发育最好,砂地比较高,平均73.72%,向工区南部及东南部降低;K1q2-2砂层组砂体分布规律与K1q2-3相似,砂体沿物源方向展布,在工区中部沉积厚度达到最大,砂厚8~30m,平均18.8m,砂地比平均68.96%,向东部及南部砂岩厚度逐渐减薄,并向东南部渐变为泥岩;K1q2-1砂厚差异较大,分布范围1.15~36m,平均15.9m,东部对应沉积厚度最大,相应的砂厚也最大;K1q1段地表遭受不同程度的剥蚀,导致该层砂岩厚度变化大,最高可达60m。

(2)沉积微相发育特征

①扇三角洲沉积特征

前人研究认为白垩系底部底砾岩沉积(K1q3段)为冲积扇相沉积。笔者通过系统的岩心观察发现,该区除北部靠近物源的部分井区以外,不发育冲积扇环境中由于沉积物暴露地表而形成的呈氧化色的砂砾岩。且该区沉积的砾石的粒径较冲积扇中砾石小,靠近物源部位未见到粗-巨砾。研究区整体为一断陷湖盆,向西南地势逐渐降低,对应沉积阶段湖盆快速扩张,为扇三角洲的形成创造了条件,因此该区砂砾岩沉积阶段对应扇三角洲相沉积[11-12]。由冲积扇携带大量的沉积物流出山口后经短距离运移直接进入湖盆从而形成扇三角洲,主要发育辫状分流河道及漫滩沼泽微相(图8)。

②辫状河三角洲沉积特征

风城地区白垩系清一段(K1q1)、清二段(K1q2)为一套辫状河入湖后形成的三角洲相沉积,由西北至东南方向依次发育有三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相及前三角洲亚相,其中以三角洲前缘亚相沉积为主,主要包括水下分流河道和水下分流河道间微相(图9)。

图8风城地区白垩系K1q3段沉积微相平面图

Fig.8Planar distribution of the sedimentary microfacies in the K1q3member in the Fengcheng area

水下分流河道微相主要发育在风城地区中部风砂73-风重007-重1井区、西部风砂16井区-重32井区一带,形成于坡度缓、水动力较强的沉积背景下,沉积构造丰富[13],发育水平层理、板状交错层理、波状层理及槽状交错层理等。沉积物粒度较粗,主要为中、细砂岩,底部含少量砾石,自下而上发育多个由粗变细的正旋回,垂向上叠加形成厚度数米至数十米的水下分流河道沉积。电测曲线多呈幅度值较高的齿化钟形或箱形。

水下分流间湾微相位于河道分叉处的相对低洼地区,本区主要发育在重1断块南部水下分流河道末端,形成于水动力弱、水体相对较浅的沉积环境中。沉积物粒度细,以灰色泥岩、粉砂质泥岩为主,发育水平层理、波状层理及透镜状层理,可见生物扰动构造。在电测曲线上表现为自然伽马值高,自然电位靠近或与基线较平直段重合。

图9风城白垩系清水河组各研究单元沉积微相平面展布图

a.K1q2-3砂层组;b.K1q2-2砂层组;c.K1q2-1砂层组;d.K1q1砂层组

Fig.9Planar distribution of the sedimentary microfacies in the individual members and beds of the Cretaceous Qingshuihe Formation in the Fengcheng area

图10准噶尔盆地西北缘风城白垩系沉积模式图

Fig.10Sedimentary model for the Cretaceous Qingshuihe Formation in the Fengcheng area

3 沉积演化模式

风城地区白垩系清水河组清一段、清二段的沉积背景为三角洲沉积。河流携带大量的碎屑物质经短距离的运移,直接进入湖泊,分别在1号矿及2号矿附近形成两个辫状河三角洲朵体。K1q3时期,湖平面快速扩张,水流携带大量的砂砾岩从山口流出,经过短距离运移后进入湖盆,形成扇三角洲,其沉积微相以辫状分流河道和漫滩沼泽沉积为主;K1q2-3沉积时期,湖平面持续上升,没过整个工区,该时期对应湖侵体系域。辫状河携带大量的泥砂经短距离搬运直接进入湖盆,形成辫状河三角洲前缘亚相沉积;K1q2-2沉积时期,持续湖侵,水体继续加深,向物源方向推进,整体依然以辫状河三角洲前缘亚相为主,其次为辫状河三角洲平原亚相;K1q2-1时期湖平面略有下降,湖平面向工区南部缩减,辫状河三角洲前缘沉积范围增大;至K1q1沉积末期逐渐进入高位域早期,呈进积式沉积,湖平面下降,三角洲前缘沉积范围缩小,工区西北部发育辫状河流相沉积[14](图10)。

4 微相类型与油砂分布的关系

通过对钻遇的油砂含油率分析显示,风城白垩系油砂纵向上呈多层系分布。清三段底砾岩含油率极低,常为油迹、荧光级别;清二段为工区内的主要含油层系,含油率6%~19%,平均9%。选取质量含油率≥6%为下限,包括饱含油、富含油以及部分油浸级岩心,各亚段油砂有效厚度差异大,横向稳定延伸,纵向连通性较差。底部K1q2-3亚段油砂发育最好,油砂层厚度最高可达34m,平均5.4m;其次为K1q2-2亚段,平均4.6m;K1q1段埋深变浅,距离物源较远,油气在纵向上运移时因缺乏足够的动力导致含油率大幅下降。

风城油砂的分布主要受控于沉积微相和构造两个因素。微相类型直接决定砂体发育程度,砂体分布较厚,储层物性较好的区域,油砂的厚度大,品质好。对比表明,三角洲前缘水下分流河道微相,辫状河心滩、河道微相砂体发育,为油砂的有利聚集区[15]。东区水下分流河道砂体沉积厚度大、分布范围广,故其有效厚度及含油面积最大,叠合含油面积约11.17km2;西区2、3号矿在早期的清二段沉积小范围的三角洲前缘水下分流河道砂体。清一段伴随湖盆向东南方向萎缩,沉积微相演变为辫状河心滩沉积,砂体沉积规模缩减,含油范围及油砂品质均降低。

研究表明,沉积相对油砂的宏观控制影响明显。主河道受石炭系基底地形控制,主河道区砂体厚度大、泥岩夹层少,主河道两边砂体厚度减薄、泥岩夹层增多。储层的非均质性影响油砂的含油丰度,均质性好的油砂含油性好,均质性差的油砂含油性差。多数情况下,发育块状或水平层理的砂岩均质性要好于发育交错层理的砂岩。风城地区白垩系各砂层组的油砂分布主要受控于沉积微相类型,油砂主要富集于三角洲平原辫状河心滩和三角洲前缘水下分流河道微相中。

5 结论

通过对风城白垩系清水河组各段的沉积特征及演化模式的研究,主要得到以下3点认识:

(1)风城白垩系清水河组主要发育有扇三角洲相、辫状河三角洲相沉积。K1q3段为一套底部以砂砾岩沉积为主,顶部为薄层粉砂质泥岩及泥岩沉积的扇三角洲相,发育辫状河分流河道和漫滩沼泽微相。K1q2段和K1q1段发育砂岩沉积体系。K1q2内部发育3个正旋回,分别为K1q2-3、K1q2-2和K1q2-13个砂层组。物源来自1、2号矿北部山体,发育辫状河入湖形成的三角洲沉积,以前缘亚相为主,进一步分为水下分流河道、水下分流河道间微相。

(2)白垩系主要沉积相的垂向沉积演化模式为扇三角洲—辫状河三角洲—辫状河。研究区为一典型断陷湖盆,在该构造背景下,白垩纪初期湖平面快速扩大,北部大量的砂砾岩进入湖盆形成扇三角洲;白垩系中期(K1q2段)湖盆持续扩张达到最大,河流携带以砂岩为主的大量沉积物进入湖泊形成辫状河三角洲;至白垩系末期湖盆向东南部萎缩,形成以辫状河为主的沉积体系。

(3)风城油砂的分布主要受控于沉积微相和构造两个因素。微相类型直接决定砂体发育程度,砂体分布较厚、储层物性较好的区域,油砂的厚度大、品质好。三角洲前缘水下分流河道微相,辫状河心滩、河道微相砂体发育,为油砂的有利聚集区。清二、清一段中水下分流河道、心滩微相砂体物性好,含油率平均9%,油砂品质好,为主要的油砂富集区。

[1]梁峰,刘人和,拜文华等.风城地区油砂层分布规律及其控制因素[J].天然气工业,2008,28(12):121-123.

[2]周洪瑞,王训练,刘智荣.准噶尔盆地南缘上三叠统黄山街组辫状河三角洲沉积[J].古地理学报,2006,8(2):187-198.

[3]刘文彬.准噶尔盆地西北缘风城组沉积环境探讨[J].沉积学报,1989,7(1):61-70.

[4]梁峰,刘人和,拜文华等.风城地区白垩系沉积特征及油砂成矿富集规律[J].大庆石油学院学报,2010,34(4):35-39.

[5]李国永,徐怀民,张兵.准噶尔盆地西北缘八区克下组冲积扇沉积微相研究[J].特种油气藏,2010,17(2):15-18.

[6]陈奋雄,李军,师志龙.准噶尔盆地西北缘车一拐地区三叠系沉积相特征[J]. 大庆石油学院学报,2012,36(2):22-28.

[7]吴志雄,杨兆臣,丁超.准噶尔盆地西北缘三叠系克拉玛依组扇三角洲沉积微相特征——以W16井区为例[J].天然气地球科学,2011,22(4):602-609.

[8]杨有星,金振奎,时晓章.准噶尔盆地西北缘检188井区下侏罗统八道湾组沉积特征及主控因素分析[J].沉积与特提斯地质,2010,30(4):38-49.

[9]顾兴明,柳永清,旷红伟.准噶尔盆地西北缘吐孜阿克内沟中三叠统—下侏罗统油砂矿沉积和储层特征[J].岩石矿物学杂志,2011,30(2):215-224.

[10]汪彦,彭军,赵冉.准噶尔盆地西北缘辫状河沉积模式探讨——以七区下侏罗统八道湾组辫状河沉积为例[J].沉积学报,2012,30(2):264-273.

[11]薛良清,Galloway W E.扇三角洲、辫状河三角洲与三角洲体系的分类[J].地质学报,1991,2:141-153.

[12]张顺存,丁超,何维国,等.准噶尔盆地西北缘乌尔禾鼻隆中下三叠统沉积相特征[J]. 沉积与特提斯地质,2011,31(2):17-25.

[13]朱筱敏,张义娜,杨俊生.准噶尔盆地侏罗系辫状河三角洲沉积特征[J].石油与天然气地质,2008,29(2):244-251.

[14]于兴河,王德发,孙志华.湖泊辫状河三角洲岩相、层序特征及储层地质模型[J].沉积学报,1955,13(1):48-57.

[15]张传林,赵省民,文志刚.准噶尔盆地南缘辫状河三角洲沉积特征及储集性[J].新疆石油地质,2003,24(3):202-204.

Sedimentary characteristics and model for the Cretaceous oil sand deposits in the Fengcheng area, northwestern Junggar Basin

ZHOU Bo-yu1, LIU Tai-xun1, HUANG Wen-hua2, NIU Wei2, XU Shou-yu1

(1.SchoolofGeosciences,ChinaUniversityofPetroleum,Qingdao266580,Shandong,China; 2.ResearchInstituteofPetroleumExplorationandDevelopment,XinjiangOilFieldCompany,Karamay834000,Xinjiang,China)

The Cretaceous oil sand resources reside in the Fengcheng area, northwestern Junggar Basin. The present paper focuses, in terms of core and thin section examination, well logs and laboratory data, on the type, distribution and evolution of sedimentary microfacies and construction of the sedimentary model for the Cretaceous Qingshuihe Formation. Two depositional systems are recognized in the Cretaceous Qingshuihe Formation: braided delta and fan delta depositional systems. The delta front subaqueous distributary channel, braided channel bar and channel sandstones are favourable for the accumulation of oil sands. The results of research in this study may provide useful

to the future exploration and development of the Cretaceous oil sand deposits in the Fengcheng area.

Fengcheng area; Cretaceous; oil sand deposit; sedimentary microfacies; sedimentary model

1009-3850(2016)02-0011-09

2015-03-27; 改回日期: 2015-05-16

周伯玉(1990-),女,硕士研究生,研究方向为油气田开发地质。E-mail:zhouboboyu@sina.com

国家自然科学基金项目(41202090)、中央高校自主创新项目(13CX02037A)、山东省自然科学基金项目(ZR2010DQ004)

P534.53

A