柴达木盆地平台地区路乐河组沉积微相研究

2016-11-14吕婧文蔡智洪孙国强

吕婧文,李 远,王 鹏,康 健,蔡智洪,孙国强

(1.中国科学院大学,北京 100049;2.甘肃省油气资源研究重点实验室,甘肃 兰州 730000;3.山西省地质勘察局二一二地质队,山西 长治 046000;4.中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736202)

柴达木盆地平台地区路乐河组沉积微相研究

吕婧文1,2,李远3,王鹏4,康健4,蔡智洪4,孙国强2

(1.中国科学院大学,北京100049;2.甘肃省油气资源研究重点实验室,甘肃兰州730000;3.山西省地质勘察局二一二地质队,山西长治046000;4.中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃敦煌736202)

根据钻井岩心、铸体薄片、扫描电镜、测录井资料及分析化验资料,对柴达木盆地北缘西段平台地区古近系路乐河组地层岩心的沉积构造、粒度特征、沉积序列等进行详细研究,分析平台地区古近系路乐河组的沉积相类型及演化过程。研究表明,平台地区路乐河组主要受近源沉积控制,沉积了一套以砾岩、含砾粗砂岩、泥质粉砂岩和泥岩为主的粗粒碎屑岩,发育槽状交错层理和板状交错层理,成分成熟度和结构成熟度较差。粒度概率累积曲线显示碎屑颗粒沉积物主要由悬浮组分和跳跃组分组成,表明水动力条件较强,以河流相沉积为主。沉积微相类型以河床亚相的河床滞留和心滩沉积为主,其次为河漫亚相的河漫滩沉积和泛滥平原沉积。沉积相的研究清楚展示出平台地区古近纪早期路乐河组的沉积特征和演化规律,为该地区下一步油气勘探工作提供可靠的地质依据。

路乐河组;沉积相;平台地区;柴达木盆地

引言

柴达木盆地位于青藏高原的东北部,周边均以深大断裂系与造山带相接,盆山耦合关系复杂多样,是我国西部一个大型中-新生代陆相沉积多期叠合的含油气盆地[1]。近年来在柴北缘山前带的油气勘探获得了重大突破,尤其是在牛东地区、东坪地区、平台地区以及九龙山地区的中-新生代地层中陆续发现高丰度油气藏。油气藏类型主要以构造-岩性复合型油气藏为主,促使柴北缘的油气勘探思路和方向也逐渐转变为以构造-岩性复合型油气藏的勘探为主[8]。因此,加强对平台地区沉积体系及储层特征的研究,对于深化该区域的沉积演化过程,以及对油气藏勘探目标的选择等都具有非常重要的理论和实践意义。

平台地区是柴达木盆地北缘构造带(简称“柴北缘”)西段赛什腾山前的一个二级构造单元,主要发育新生代沉积物。前人对柴北缘山前带进行了大量的研究工作,对于沉积体系的研究可以归纳为以下4点:(1)冷湖地区河流相及滨浅湖沉积发育,冲积扇相沉积物仅在局部地区发育[2];(2)冷湖四-五号构造带及潜西地区主要发育一套冲积扇相到滨、浅湖相沉积[3-4]。马北至南八仙地区河流相发育,主要的沉积体系类型为辫状河-三角洲-湖相沉积[5-6];(3)湖泊三角洲及滨、浅湖相的滩坝也比较发育[7];(4)以冲积扇-辫状河-三角洲-滨浅湖沉积体系为主[8]。但是对于靠近山前的平台地区却缺乏系统的沉积体系的研究工作。因此,针对以上现状和存在的问题,本文主要利用钻井岩心、铸体薄片、测录井资料及分析化验资料等手段,对柴北缘平台地区古近系路乐河组的沉积体系进行研究,以期为平台地区以及柴达木盆地的油气藏勘探提供更加可靠的地质依据。

1 地质概况

由于印支期特提斯洋壳向古欧亚大陆的多次俯冲,导致俯冲带后走滑拉张作用形成的北西向为主的基底断裂开始发育,柴达木盆地就是在此基础上开始了中生代断拗陷湖盆的形成和演化过程[9-10]。盆地的基底主要由元古界变质岩和古生界的变质岩、花岗岩及沉积岩组成。盆地内部发育中新生代沉积,其中柴达木盆地北缘地区新生代自下而上主要发育路乐河组(E1+2)、下干柴沟组(E3)上干柴沟组(N1)、下油砂山组(N21)、上油砂山组(N22)和狮子沟组(N23)地层[11-13]。研究区位于柴达木盆地北缘赛什腾山前,被驼南、赛南断裂所夹持,自南向北划分为赛什腾斜坡潜伏构造带、驼南-三台低断阶带和平台高断阶带;自西向东分别为潜西隆起、平台隆起、赛什腾凹陷,勘探面积约1 000km2(图1)。

2 沉积相鉴别标志

2.1岩性特征

路乐河组(E1+2)岩性特征以杂色砾岩(图2a)、细砾岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩(图2b)、棕褐色泥岩(图2c)为主,夹棕红色泥岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩,与下伏地层呈不整合接触。在928.23~934.81m、995.50~1003.50m井段,岩性为灰色粗砂岩、泥质粉砂岩、杂色砾岩、棕褐色泥岩、泥质粉砂岩;在994.00~997.80m、1096.00~1097.00m井段,岩性为灰色含砾粗砂岩、粗砂岩、中砂岩、泥质粉砂岩、杂色砾岩、棕褐色砂质泥岩、泥质粉砂岩。路乐河组储集岩的岩石类型主要为长石岩屑砂岩(图2d),其次是岩屑砂岩,发育少量长石砂岩,岩性以中砂岩和细砂岩为主,其次是粗砂岩和和粉砂岩(图3)。砂岩的成分成熟度和结构成成熟度均较差(图2e-f),颗粒间多为泥质胶结和钙质胶结。整体上分选性中等至较差为主,磨圆度以次棱角至次圆状为主, 揭示其沉积主要为短距离搬运,距物源较近。

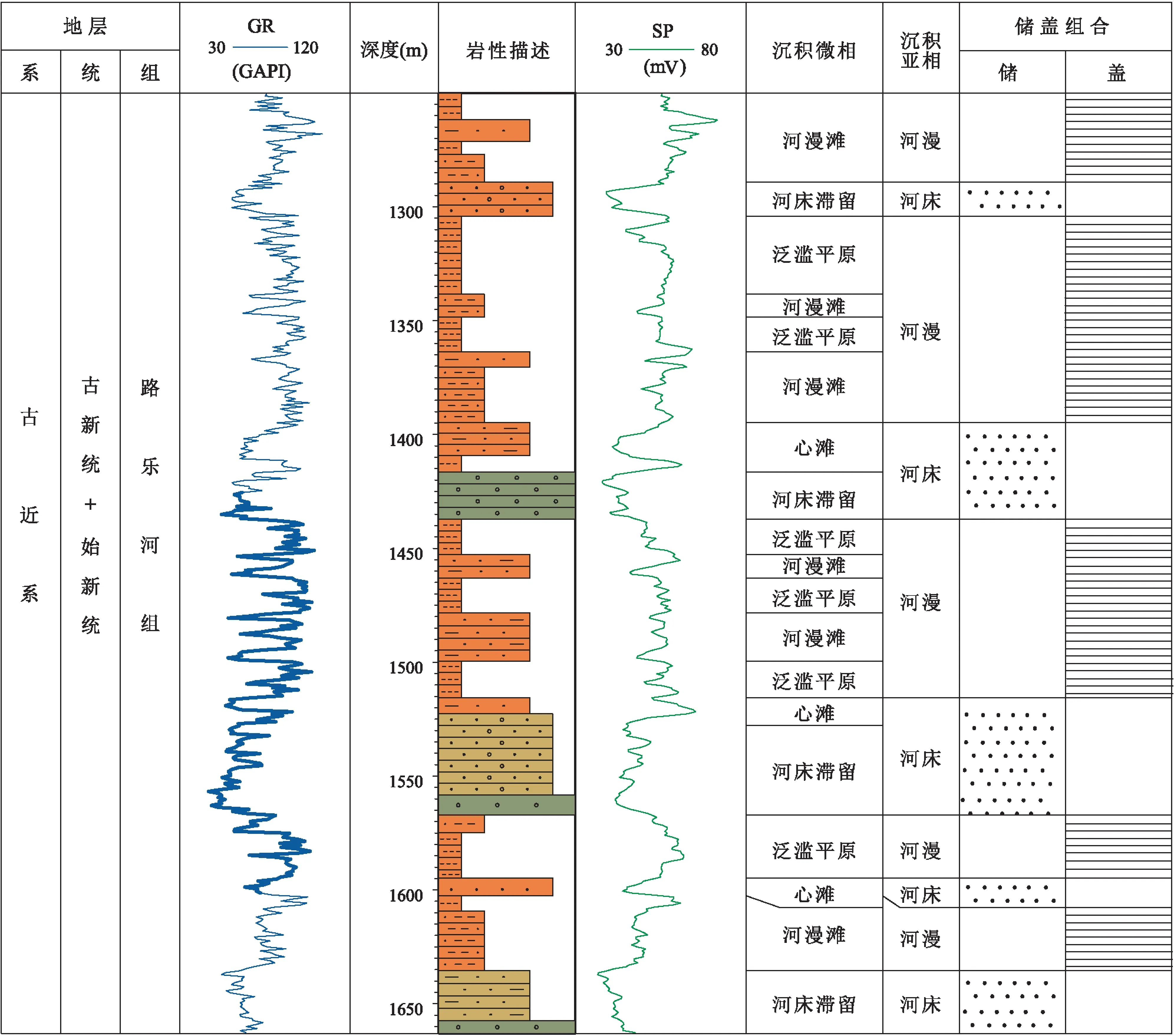

2.2沉积构造

沉积构造及组合特征是识别沉积体系的有效标志,反映出沉积介质的性质、流体水动力情况、沉积物搬运和沉积方式[14]。平台地区路乐河组沉积构造发育,在下段砂砾岩中多发育大型板状交错层理和槽状交错层理(图2g-i),在路乐河组上段则多发育波状层理和平行层理等。纵向上有多个次级沉积旋回构成,在每个旋回的底部都发育有底冲刷现象。岩性具有典型的河流相“二元结构”特征(图6),主要形成于辫状河河流相沉积环境中。平行层理和大型板状、槽状交错层理等主要见于心滩沉积环境,波状层理等则主要见于河漫滩和泛滥平原沉积环境中。

图1柴达木盆地北缘构造带纲要图

Fig.1Tectonic division of northern Qaidam Basin

图2平台地区路乐河组(E1+2)沉积构造特征

a. 平1井,1116.1m,棕红色含砾粗砂岩,磨圆为次棱角状-次圆状,分选差,泥质胶结疏松;b. 平3井,1185.62m,棕褐色泥质粉砂岩;c. 平1井,662.6m,棕褐色泥岩;d. 平1井, 1114.03m,E1+2,中粗粒长石岩屑砂岩(100×,单偏光,铸体);e. 平1井,1115.8m,E1+2,中粗砂岩的泥质含量较高,可见粒间孔和溶蚀孔(25×,单偏光);f. 平1井,1114.15m,E1+2,粗砂岩孔隙被方解石和泥质充填,见粒间和粒内溶孔(100×,单偏光);g. 平1井,866.4m,棕褐色泥岩,波状层理,心滩沉积;h. 平2井,930.23m,棕褐色泥质粉砂岩,大型板状(槽状)交错层理,心滩沉积;i. 平2井,1003.3m,棕褐色泥岩,平行层理,河漫滩沉积

Fig.2Sedimentary structures in the Lulehe Formation, Pingtai area

图3平台地区路乐河组岩石类型图Fig.3Histogram showing the rock types in the Lulehe Formation, Pingtai area

2.3粒度特征

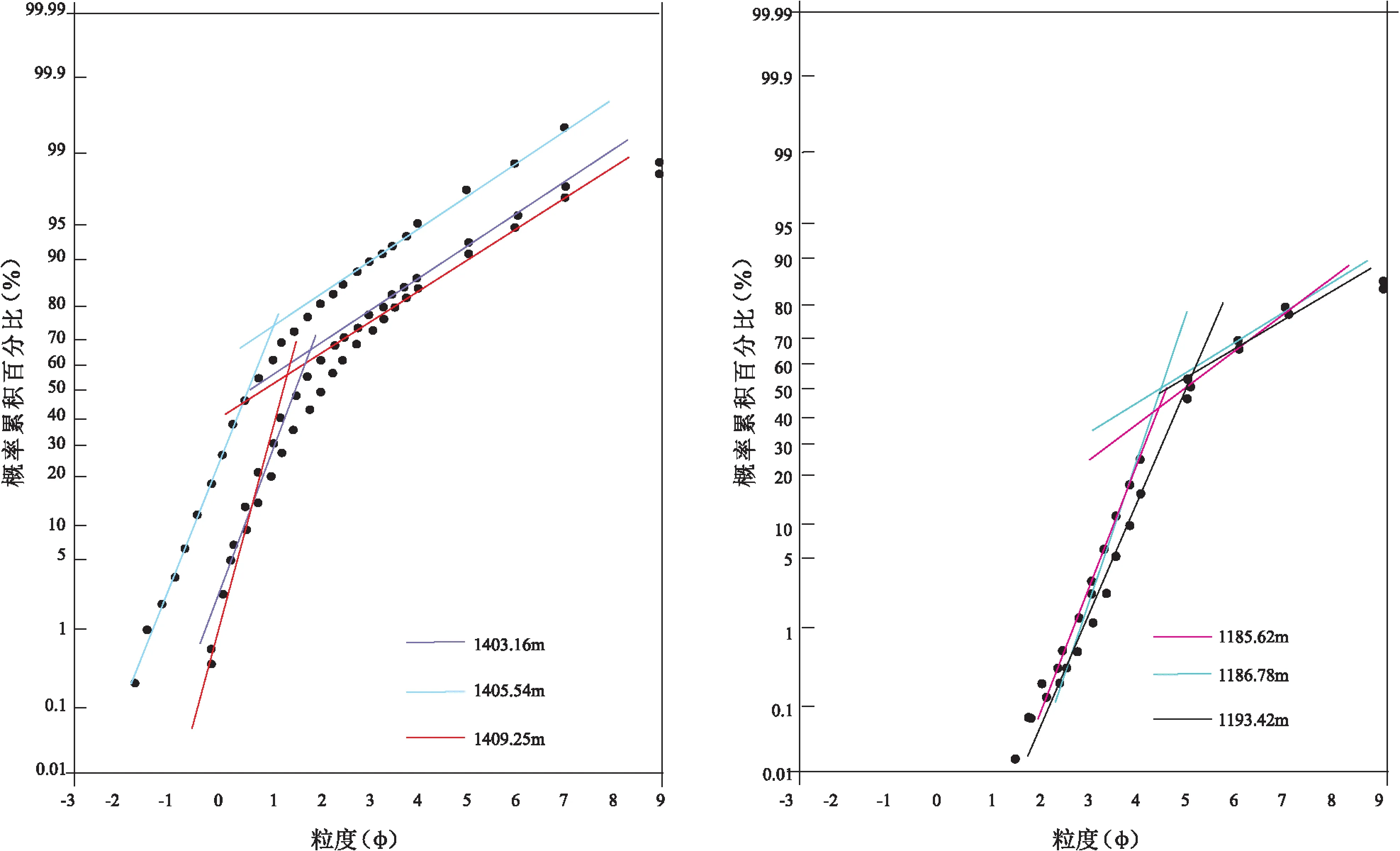

沉积岩中碎屑颗粒的粒度受搬运介质、搬运方式和沉积环境等多重因素的控制,同时,这些控制因素也会在碎屑颗粒的粒度特征中得到反映。因此,碎屑岩颗粒的粒度分布特征和分选性是判别沉积环境的良好标志,也是沉积水动力条件的沉积响应,不同沉积环境具有不同的沉积水动力特征,从而具有不同的粒度特征[15]。粒度概率曲线是判断沉积环境和沉积水动力条件的重要标志。利用平台地区取心井粒度分析资料,研究了该区路乐河组主要粒度概率累积曲线特征(图4)。粒度概率曲线主要表现为两段式,具有河流相沉积的特征,由悬浮组分和跳跃组分组成。其中跳跃组分总体含量在55%~75%,其次为悬浮组分,不存在滚动组分;跳跃组分斜率为65°~70°,说明具有较好的分选性;跳跃组分与悬浮组分之间的截点较小,粒度Φ 值在1.0~2.0之间,反映出以河流作用为主要沉积应力的沉积特征。

图4平台地区路乐河组粒度概率图

Fig.4Grain size probability accumulation curves for the Lulehe Formation, Pingtai area

图5平台地区第三系各种微相测井曲线标志性特征

Fig.5Diagrammatic illustration of the well logs for the Tertiary sedimentary microfacies in the Pingtai area

2.4测井相特征

测井相与沉积环境和沉积物之间存在密切的关系,不同的测井曲线特征反映的岩性组合及沉积相也不同[16]。通过对测井曲线的幅度、形态、组合特征及接触关系等方面进行综合分析,可识别出不同沉积环境和沉积微相的测井响应特征[17-18]。对于柴北缘古近系而言,自然伽马曲线和自然电位曲线与取心井段的地层岩性组合和沉积相序列拟合关系最好。

平台地区测井相主要发育4种类型:齿化箱型、齿化钟形、指状和线形(图5)。通过对钻井的岩性和岩相的对比,结合测井相进行识别,4种不同的测井相分别对应于不同的岩性组合:中高幅齿化箱型主要反映砾岩的测井响应特征,中高幅齿化钟形主要反映含砾粗砂岩的测井响应特征,中低幅线形主要反映粉砂质泥岩或者泥质粉砂岩的测井响应特征,低幅线形主要反映泥岩的测井响应特征。由于沉积时水动力条件的差异,碎屑岩沉积时砂体的粒径、厚度及沉积构造都有较大差异,也代表了不同的沉积环境(图6)。

3 沉积相特征

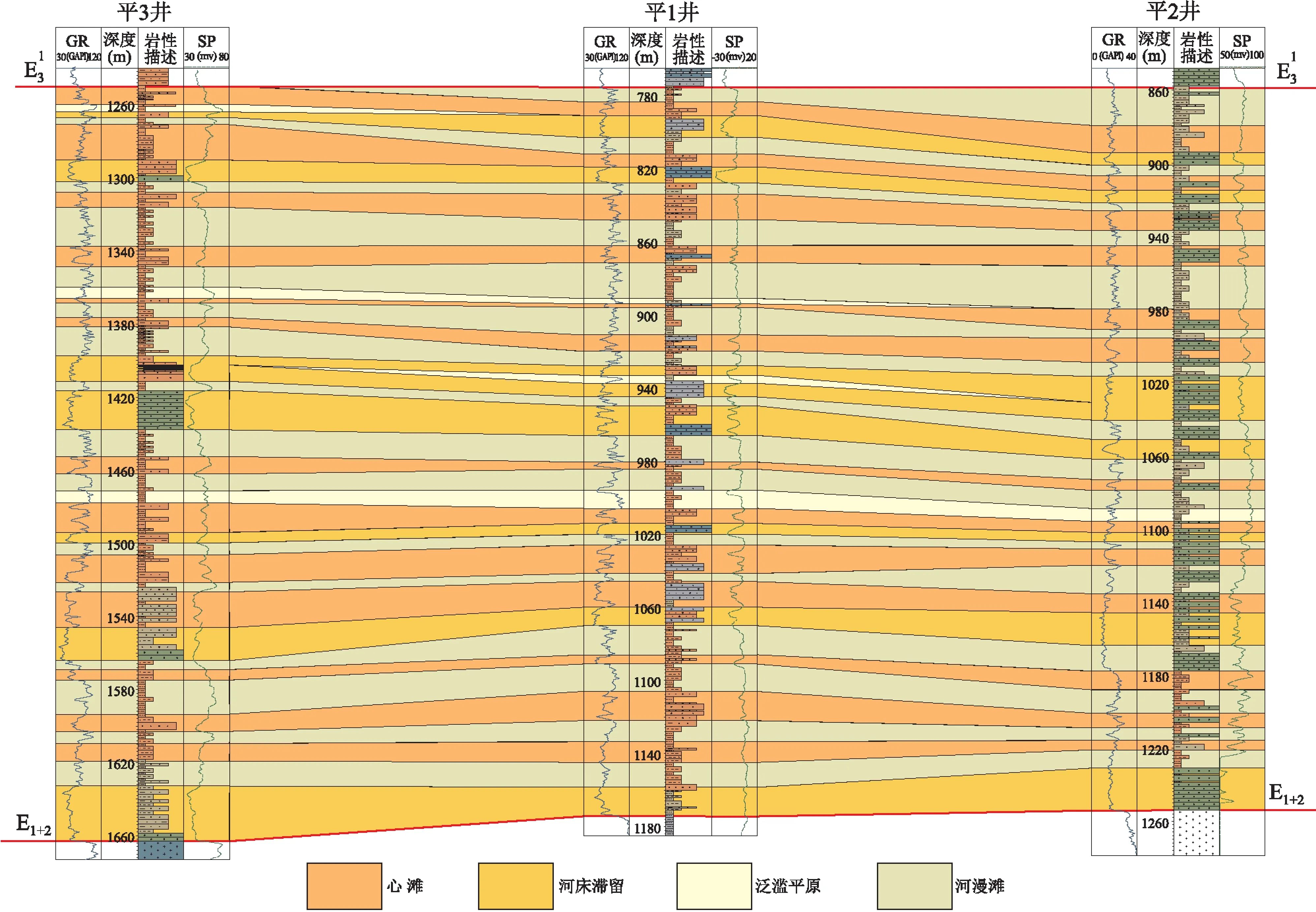

平台地区勘探程度较低,探井相对较少,且主要是近年新井为主。通过岩心观察、薄片鉴定和测井相分析,结合地质背景分析,对研究区的单井沉积相进行了研究,结合地震相绘制出连井沉积微相剖面图(图7),在此基础上得出研究区路乐河组沉积微相平面图(图8)。沉积相研究结果表明,平台地区地区碎屑岩沉积物主要以辫状河河流相沉积为主,根据粒度的变化分析,确定河道方向主要是由北东方向向南西方向延伸;亚相类型主要为河床亚相和河漫亚相;沉积微相包括河床亚相的心滩沉积和河床滞留沉积,以及河漫亚相的河漫滩沉积和泛滥平原沉积。

图6平台地区平3井单井相综合柱状图

Fig.6Generalized column through the Ping-3 well in the Pingtai area

3.1河床亚相

河床亚相在河流相中发育较粗碎屑颗粒,在研究区内主要发育河床滞留沉积和心滩沉积,为有利的储集层。

3.1.1河床滞留沉积

河床滞留微相沉积由粗砾岩和底部河床滞留砾岩组成,是在河床流量最高时短距离搬运的产物。研究区内岩性主要为棕红色含砾粗砂岩、杂色砾岩以及砂砾岩等粗碎屑岩,厚度常达十余米以上。这些砾石成分相对复杂,多为火山岩和变质岩,其中多数砂砾岩的磨圆以次棱角状-次圆状为主,分选也较差。

3.1.2心滩沉积

心滩沉积主要为中-粗砂岩、砾质砂岩和砾岩。砂、砾岩单层厚度多为几米至十几米不等,砾岩多以杂砾岩为主,其次为细砾岩,含少量中砾岩。砂砾岩中主要发育平行层理和大型板状、槽状交错层理;磨圆较差,主要为次棱角状;分选较差,成分和结构成熟度均较低。在测井曲线上,心滩沉积自然电位曲线上主要为箱状或钟形。

3.2河漫亚相

平台地区主要发育河床亚相和河漫亚相交互沉积,河漫亚相为有利的盖层。

3.2.1河漫滩沉积

河漫滩是河床外侧河谷底部较平坦的部分。平水期无水,洪水期水漫溢出河床,淹没平坦的河谷谷底,形成河漫滩沉积[18]。研究区路乐河组沉积物以棕色、褐色粉砂岩、棕褐色泥岩以及泥质粉砂岩夹泥岩为主,发育波状层理和平行层理,常见干裂和雨痕,测井曲线主要为线形(图2g-h)。

图7平台地区路乐河组沉积微相剖面图

Fig.7Profiles of the sedimentary microfacies in the Lulehe Formation, Pingtai area

图8平台地区路乐河组(E1+2)沉积微相平面图

Fig.8Planar distribution of the sedimentary microfacies in the Lulehe Formation, Pingtai area

3.2.2泛滥平原沉积

泛滥平原沉积物主要为棕黄色、杂色、棕红色泥、粉砂和一些细砂,形成砂质泥岩和粉砂质泥岩,这是由于泛滥平原长期暴露于大气的强氧化环境中所致。层理构造不发育,多呈块状,测井曲线表现为中低幅线形。在平台地区,泛滥平原发育较少,沉积物主要为棕红色泥岩、砂质泥岩等细粒沉积物,沉积构造基本不发育(图2b-c)。

3.3沉积相分布规律

平台地区在古近系的路乐河组(E1+2)沉积时期(古、始新世)受继承性的赛什腾西物源控制,属近源的河流相沉积(图8)。平1井和平2井区块相对靠近物源碎屑物粒度也较粗,河流相的河床滞留和心滩相对发育;靠近盆地中心的平3井则相对粒度较细,河漫滩沉积比重逐渐增加;平4井则主要发育细粒的河漫滩和泛滥平原沉积。平台地区平面上沉积特征的变化主要受物源控制,靠近物源主要以粗碎屑沉积为主,远离物源则发育较细粒的沉积。

4 结论

(1)柴北缘平台地区路乐河组岩性以棕红色含砾粗砂岩、砾岩、泥质粉砂岩和棕褐色泥岩为主。储集岩岩石类型主要为长石岩屑砂岩,其次是岩屑砂岩。磨圆以次棱角至次圆状为主,分选中等至较差。

(2)平台地区路乐河组沉积时期水流方向为自北东流向南西方向,且以近源沉积为主。沉积物主要受到塞什腾西物源的控制,该物源具有多变性、近源性的特点,在垂向上则具有继承性和新生性的特点。

(3)平台地区古近系路乐河组地层主要以辫状河河流相沉积为主,沉积相类型包括河床亚相的河床滞留沉积和心滩沉积;河漫亚相的河漫滩沉积和泛滥平原沉积。

[1]孙国强,郑建京,胡慧芳,等.压陷型沉降坳陷盆地的讨论——柴达木盆地[J].天然气地球科学,2004,15(4):395-400.

[2]刘伟,闫林,顾家裕,等.柴达木盆地西部古近系与新近系的地震相[J].天然气工业,2008,28(5):35-37.

[3]杨永剑,刘家铎,孟万斌,等.柴达木盆地北缘潜西地区古近系储层发育特征及主控因素[J].岩性油气藏,2010,22(增刊):60-65.

[4]孟万斌,李敏,刘家铎,等.柴达木盆地北缘潜西地区路乐河组末端扇沉积体系分析[J].岩性油气藏,2010,22(4):37-42.

[5]刘殿鹤,李凤杰,郑荣才,等.柴北缘西段古近系下干柴沟组沉积相特征分析[J].天然气地球科学,2009,20(6):847-853.

[6]蒋斌,李凤杰,郑荣才,等.柴达木盆地北缘西段古近系路乐河组沉积相特征研究[J].岩性油气藏,2010,22(1):48-52.

[7]王鹏,赵澄林.柴达木盆地北缘地区第三系碎屑岩储层沉积相特征[J].石油大学学报:自然科学版,2001,25(1):12-16.

[8]孙国强,谢梅,张永庶,等.柴北缘马北地区下干柴沟组下段沉积特征及演化[J].岩性油气藏,2011,23(6):56-61.

[9]翟光明主编.中国石油地质志#青藏油气区[M].北京:石油工业出版社,1990.

[10]黄汉纯,周显强,王长利.柴达木盆地构造演化与石油富集规律[J].地质论评,1989(4):314-322.

[11]陈吉,史基安,龙国徽,等.柴北缘古近系-新近系沉积相特征及沉积模式[J].沉积与特提斯地质,2013,33(3):16-26.

[12]王振强,胡秀梅,吴义北,等.柴北缘马海地区新生界沉积特征与沉积相演化[J].地质学报,2010,30(2):129-131.

[13]吴因业,宋岩,贾承造,等.柴北缘地区层序格架下的沉积特征[J].地学前缘,2005,12(3):195-203.

[14]姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,2003.87-112.

[15]朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2008.71-79.

[16]杨平,陈晔,刘泽纯.柴达木盆地自然伽马曲线在古气候及沉积环境研究中的应用[J].古地理学报,2003,5(1):94-102.

[17]黄瑞华.祁连山地区大地构造演化及其性质特征[J].大地构造与成矿学,1996,20(2):95-104.

[18]赖绍聪,邓晋福,赵海玲.柴达木北缘奥陶纪火山作用与构造机制[J].西安地质学院学报,1996,18(3):8-14.

Sedimentary facies in the Lulehe Formation, Pingtai area, Qaidam Basin, Qinghai

LU Jingwen1,2,Li Yuan3,Wang Peng4,Kang Jian4,Cai Zhihong4,Sun Guoqiang2

(1.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China; 2.KeyLaboratoryofPetroleumResourcesResearch,GansuProvince,Lanzhou730000,China; 3. 212GeologicalTeamofShanxiProvincicalGeologicalProspectingBureau,Changzhi046000,China; 4.ExploratorydevelopmentinstituteofQinghaiPetroleumAdministration,Dunhuang736202,China)

The Qaidam Basin is a giant Mesozoic-Cenozoic petroleum basin in northwestern China. The present paper deals, on the basis of core examination, SEM, well logs and laboratory data, with sedimentary structure, grain size, sedimentary sequence and sedimentary facies types in the Lulehe Formation, Pingtai area, Qaidam Basin, Qinghai. The Lulehe Formation constrained by the proximal sediments is primarily built up of conglomerates, gravelly coarse-grained sandstones, muddy siltstones and mudstones with trough and tabular cross-beddings, and poor compositional and textural maturity. The grain size probability accumulation curves for the coarse-grained clastic rocks cited above are characteristic of the fluvial deposits composed of suspension and saltation populations, and indicate relatively strong hydrodynamic conditions during the deposition of the Lulehe Formation. The sedimentary microfacies consist mainly of channel lag deposits and channel bar deposits in the channel subfacies, and overbank deposits and flood plain deposits in the flood subfacies. This study will provide reliable geological data for the future petroleum exploration in the study area.

Lulehe Formation; sedimentary facies; Pingtai area; Qaidam Basin

1009-3850(2016)02-0055-07

2015-07-21; 改回日期: 2015-08-18

吕婧文(1990-),女,硕士研究生,研究方向为石油地质工程。E-mail:515169342@qq.com

甘肃省自然科学基金(1308RJZA310)联合资助

TE122.2+21

A