阶层流动与中国居民的健康及其不平等*

2016-11-07池上新

池上新

(深圳大学 心理与社会学院,广东 深圳 518060)

阶层流动与中国居民的健康及其不平等*

池上新

(深圳大学 心理与社会学院,广东 深圳518060)

以往关于居民健康的研究主要从静态的社会分层视角展开,而本研究利用中国综合社会调查数据(CGSS2008),从动态的阶层流动视角分析中国居民健康及其不平等的影响因素。研究结果表明:第一,居民健康不平等主要表现在性别、户籍、社会经济地位等方面;第二,代内与代际阶层流动对居民健康呈现相反的效应,即代内上向流动有损于居民健康,而代际上向流动则可保障居民的健康;代内下向流动有利于居民健康,但代际下向流动则有损于居民的健康。换而言之,阶层流动的健康效应为:上向流动是一代人牺牲自身的健康水平来保障下一代人较高的健康水平;而下向流动是一代人虽获得自身的健康补偿但却降低了下一代人的健康水平。

社会分层;阶层流动;健康;不平等

一、研究背景与问题提出

健康及健康不平等是近年来兴起的研究热点。改革开放以来,我国经济取得飞速发展,伴随经济增长的同时,环境污染、生态破坏等问题也相继产生。尤其近年以来,由于三聚氰胺奶粉、瘦肉精、地沟油、染色馒头、假牛肉等事件频频被媒体曝光,我国居民的健康问题已成为社会各界关注的焦点。当然,居民的健康不仅仅意味着没有疾病。世界卫生组织很早就开始关注居民的健康问题,并于1946年对“健康”概念作出了界定:“不但没有身体的缺陷和疾病,还要有完整的生理、心理状态和社会适应能力”[1]。这个定义其实涵盖了生理、心理和社会适应能力三个方面,健康不再是一个简单的 “没有疾病” 的概念,而是人们社会功能的具体体现,是其在所生活的社会背景下具有良好的适应状态[2]。与此同时,健康不平等问题也备受各界关注。由于不同人群在先天身体条件以及社会经济地位、生活方式、文化价值观以及医疗卫生的可及性等方面存有差异,使得一个社会总是存在或多或少的健康不平等问题,比如健康的城乡不平等、性别不平等、区域不平等、阶层不平等。健康不平等会引发其他的社会问题:从个人和家庭角度来看,健康不平等可能会影响个人的就业与收入,收入的降低会影响个人和家庭的健康投资,进而可能导致“健康贫困”的恶性循环;从国家和社会角度来看,健康不平等会影响整个国家或地区的人口数量与质量,同时过高的健康不平等也会对经济社会发展、社会和谐稳定等产生重大影响。

在西方发达国家,社会科学领域较早就开始关注居民的健康及其不平等问题,形成了相对系统的理论与结论,然而,我国学者对健康及其不平等的研究起步较晚,并且关注的焦点主要集中于老年人、儿童以及妇女群体。本研究从社会分层、社会流动视角回顾居民健康及其不平等的主要社会影响因素,并在此基础上提出本文的研究问题。

(一)社会分层与健康及其不平等

衡量一个人所处的社会阶层主要是依据职业地位、教育水平和收入水平 3个方面的标准[3]。本研究也主要梳理这三个方面与居民健康及其不平等的关系。首先,收入水平与健康及其不平等之间的关系是学术界的研究焦点之一。在这方面,国内外的研究都非常丰富。目前已经形成了三种较成熟的理论假说:绝对收入假说、相对收入假说和匮乏或贫困假说[4]15-16。第一,绝对收入假说,认为保持其他条件不变时,个人收入越高,健康就越好;反之,个人收入越低,健康则越差;此外,收入对健康的积极影响随收入水平的上升而递减[5-6]。换而言之,收入对健康的积极效应存在边际效用递减,收入和健康呈一种非线性的关系。第二,相对收入假说,认为影响个人健康状况的不是绝对收入,而是相对于一定范围内(社区或全国)的平均收入水平而言的相对收入水平[7]。换而言之,如果一定范围内居民的平均收入水平提高了,即使个人的绝对收入没有变化,那么他的健康水平也会变差。此外,一些学者运用跨国数据或者发达国家的数据,研究发现收入差距对健康水平具有负向作用[6-9],于是提出了“收入差距假说”。后来,又有学者将“收入差距假说”进一步细分为“强假说”和“弱假说”,前者强调收入差距扩大对所有人的健康都不利,在不同人群之间进行收入转移,对两者的健康水平都有利;后者强调收入差距扩大对穷人的健康更不利,收入转移对穷人更有利[10]。第三,贫困或匮乏假说,即认为收入和健康之间的关系只在一定的收入范围以下才成立。换而言之,只有当个人的收入低于某一个特定的标准,收入和健康的关系才得以成立,收入越低,个人的健康水平越差;一旦收入水平达到或超过某一特定的标准时,收入和健康就没有显著关系了[7]。

其次,特定职业的风险因素与健康水平密切相关[11-13]。不同职业的工作环境、特征与工作压力对健康将产生不同的影响。例如,有一些职业需要长期暴露于危险的工作环境或接触化学药品,将明显损害个体的健康水平。再如,一些职业可能长期处于高压状态,导致“猝死”、“忧郁症”等的报道频见媒体。许多实证研究表明,失业状态、职业环境不安全和工作不稳定(比如农民工、短期合同工、童工等)均会导致不良的健康状况[14]。张静靖等和郭清等研究了下岗失业人员与在岗人员之间的健康不平等问题,研究发现失业下岗人群相对在岗人群有显著更高的患病率[15-16]。再有,工作强度大、要求高、薪资待遇不平等也是导致身心健康问题的重要因素。比如刘林平等研究发现,超时加班、工作环境有危害和强迫劳动会恶化外来工的精神健康状况[17]。刘丽杭、王小万通过对瑞典、匈牙利人口在死亡率与患病率资料方面的研究发现,瑞典蓝领的死亡数和患者数比白领要高,匈牙利45-64岁人群心血管疾病的死亡率差异主要是因为工作环境导致的[18]。Arber发现,在英国处于较低社会阶层的人群躯体伤残率比较高,无技能的人群出现慢性病的几率最高,而高级专业人群中慢性病的患病率是最低的[19]。国内的一些学者也得到了类似发现,高职业地位者的健康状况普遍较好,城市农民工的健康水平普遍较差[20-22]。

再次,教育水平对于健康的积极作用在以往的很多研究中得以证实。例如,有美国学者揭示了受教育程度和死亡率之间的等级关系,他们发现在1960年时,受过大学教育的美国人的死亡率水平要显著低于只受过高中或以下教育的美国人[23]。后来,另一个学者重新分析了上述数据,并将其更新到 1986 年,这些数据的结果进一步显示:美国人的死亡率比以前更低,但死亡率在受教育更高的人群中下降的幅度最大[24]。Saegert和Evans利用多年调查数据也得到同样的结论,死亡率、高血压和宫颈癌等发病率在受教育程度更高的人群中下降幅度更大[25]。国内关于教育水平和健康状况的研究也得出了类似的结论。例如,张纯元利用1998年中国高龄老人健康调查数据,证实了教育水平对健康长寿的积极作用,发现文盲老人的健康状况要明显低于受过小学、初中教育的老人[26]。许军等关于深圳市的调研数据发现,受教育程度与自评健康状况呈显著正相关[27]。池上新对CGSS2008数据的分析发现,教育程度对居民健康有显著的积极作用,并且这种积极作用在农村居民中更为突出[28]。

此外,也有研究认为教育程度未必与健康呈正相关关系。例如,Backlund 等利用美国死亡率调查(NLMS)数据,研究了教育水平对死亡率的影响,发现教育与健康呈现非线性的关系,只有当收入较高时也发现,教育水平才有显著影响[29]。Wagstaff 等研究儿童营养不良问题时,父母所受教育程度对儿童营养状况并没有影响[30]。国内学者许军等的研究表明,居民受教育年限越长,其自评健康得分也更高,不过,当教育程度达到一定层次之后,这种正向相关趋势并不明显[27]。

(二)社会流动与健康及其不平等

与健康相关的社会流动导致居民健康不平等是健康选择论的主要观点。那些健康水平较高的居民能够获得上向流动,而健康水平较低的居民则下向流动[31-32],因此导致了居民之间健康不平等的程度进一步拉大。Power等对儿童的追踪研究发现,健康水平直接或间接地影响着居民的代内社会流动[33]。Bartley等利用英国国家统计局在1991年和2001年对20万名居民进行的健康调查数据分析发现,那些流动到较高阶层地位的居民,相比那些流动到较低阶层地位的居民,拥有着较高的健康水平;那些从较低阶层地位流动到较高阶层地位的居民,相比本身就处于较高阶层地位的居民而言,又具有较低的健康水平[34]。因此,社会流动对于不同阶层居民的健康不平等起到了“混合”的作用,在一定程度上可以说,社会流动降低了居民的健康不平等。当然也有学者对此提出质疑,Boyle等同样用英国国家统计局的调查数据研究社会流动和居民健康不平等的关系却发现,社会流动并不一定会降低健康不平等,相反,还有可能会扩大不平等[35]。

由于截面数据的限制,缺乏纵贯追踪数据,国内学者对于社会流动与居民健康的研究尚未得到足够的关注。王甫勤的研究做了一个很好的尝试,考察了代际的职业流动对于健康的影响[36],发现只有发生长距离的职业流动时,上向流动才有利于居民的健康,下向流动才不利于居民的健康水平。但是职业流动只是阶层流动中的一种表现形式,未能全面反映居民的阶层变化,同时该研究对于居民的代内流动也未给予考察。按照社会因果论的观点,处于社会上层地位的人的健康状况要优于社会下层的人,那么中国居民的上向阶层流动是否有利于健康水平的提高?反之,下向流动是否不利于居民的健康?代内阶层流动和代际阶层流动对于健康的作用效应是否一致?这就是本文试图回答的核心问题。

二、研究设计与变量测量

(一)数据来源

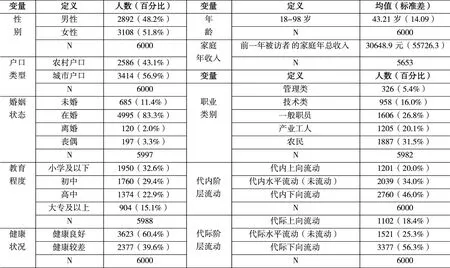

本研究使用中国综合社会调查2008年的数据(即CGSS2008)。该调查以2005年1%人口抽样调查数据为抽样框,在全国28个省市、自治区的城市、城镇范围内采用分层的四阶段PPS不等概率系统抽样,共完成城乡样本6000个①**①该数据由中国人民大学“中国调查与数据中心”负责收集,详细的问卷设计、抽样设计及相关资料请访问:http: / /www. Chinagss.org.,其中男性2892人,女性3108人;城市户籍3414人,农村户籍2586人;平均年龄为43.21岁;婚姻状态上,目前在婚的占83.3%,未婚、离婚和丧偶者合起来的比例为16.7%。其他相关变量的描述统计见表1。

(二)变量测量

1.因变量。本研究的因变量是居民的健康水平。个体健康的测量方法比较多样,有客观健康体测指标也有主观评估指标,在以往的医学或病理学研究中,一般采用客观健康指标,比如死亡率以及某种具体疾病的发病率等(如心脏病、肥胖症、高血压和高胆固醇等)[36]。而在社会学研究中,研究者一般采用主观自评健康指标,原因在于:其一,社会学的研究目的并不是为了治疗疾病以及康复问题;其二,尽管自评健康可能受个体认知偏差影响,但仍然被认为是死亡率和其他功能性限制的有效预测指标[37],具有独有的价值。最近也有学者指出在中国,自评健康具有较好的信度和效度[38]。因此,同国外很多研究一样,在本研究中,“健康状况”是通过人们自己的主观评估来测量,并且对于健康不平等的研究也是基于主观自评健康的差异而展开。在调查设计中,询问被访者“您觉得您的身体健康状况如何?”,将回答结果合并为二分类变量,回答“很健康”、“比较健康”,重新编码为“健康状况良好(编码为1)”;回答“很不健康”、“比较不健康”和“一般”的合并为“健康状况较差(编码为0)”。本研究中对于“一般”,没有作单独分类,而是归为“健康状况较差”,主要是由于这种测量方法属于回忆性测量,受访者对自己的健康程度有一定程度的偏高估计[36]。由表1可以看到,回答“健康良好”占60.4%,回答“健康较差”占39.6%。

2.自变量。本文最主要的自变量是阶层流动,但也有必要考察社会分层与健康的关系。因此本文的自变量主要包含社会分层与阶层流动两个。如前文所述,衡量居民社会阶层的指标主要有教育水平、收入水平与职业地位。在本研究中,教育水平根据被访者最高学历程度划分为4个类别, 即大学专科及以上、高中(含同等学历,如职高、中专、技校等)、初中、小学及以下;收入水平根据调查时点前一年被访者的家庭年总收入来测量;职业地位根据被访者的职业将其大致划分为管理类、技术类、一般职员、产业工人和农民,分别代表被访者不同的职业阶层地位。表1中可以看到,受教育程度上,“小学及以下”占32.6%,“初中”占29.4%,“高中及中专”占22.9%,“大专及以上”占15.1%;职业类别上,“管理类”占5.4%,“技术类”占16.0%,“一般职员”占26.8%,“产业工人”占20.1%,“农民”占31.5%;家庭年收入上,被访者前一年度的家庭总收入均值为30648.9元。

关于阶层流动,本研究主要考察流动的方向,以及代内与代际流动之间的差别。问卷中设计有居民目前以及10年前、14岁时候自己以及家庭分别处于怎样的阶层。将目前的阶层得分减去10年前的阶层得分,就得到了代内阶层变化的情况,如果得分为零,表示没有发生阶层流动或者是水平流动;如果得分为正,那么则为代内上向流动,反之得分为负,则为代内下向流动。同样地,将目前的阶层得分减去14岁时候家庭的阶层得分,就得到了代际阶层变化的情况,如果得分为零,表示没有发生阶层流动或者是水平流动;如果得分为正,那么则为代际上向流动,反之得分为负,则为代际下向流动。如表1所示,居民代内阶层流动上,其中上向流动占20.0%,水平流动(未流动)占34.0%,下向流动占46.0%;居民代际流动上,其中上向流动占18.4%,水平流动(未流动)占25.3%,下向流动占56.3%。可以看到,不管代内还是代际阶层流动,下向流动的居民占了一半左右的比例,这与我国经济的高速发展似乎不太吻合。本研究认为产生这一问题的原因在于贫富差距的拉大以及居民相对剥夺感的增加。

3.控制变量。

在以往国内外研究中,性别、年龄、户籍是常见的控制变量。此外,本研究将婚姻状况也作为控制变量,有研究发现,配偶的社会支持对于居民健康有显著的积极影响[39-40]。

表1各变量的描述性统计

三、研究发现

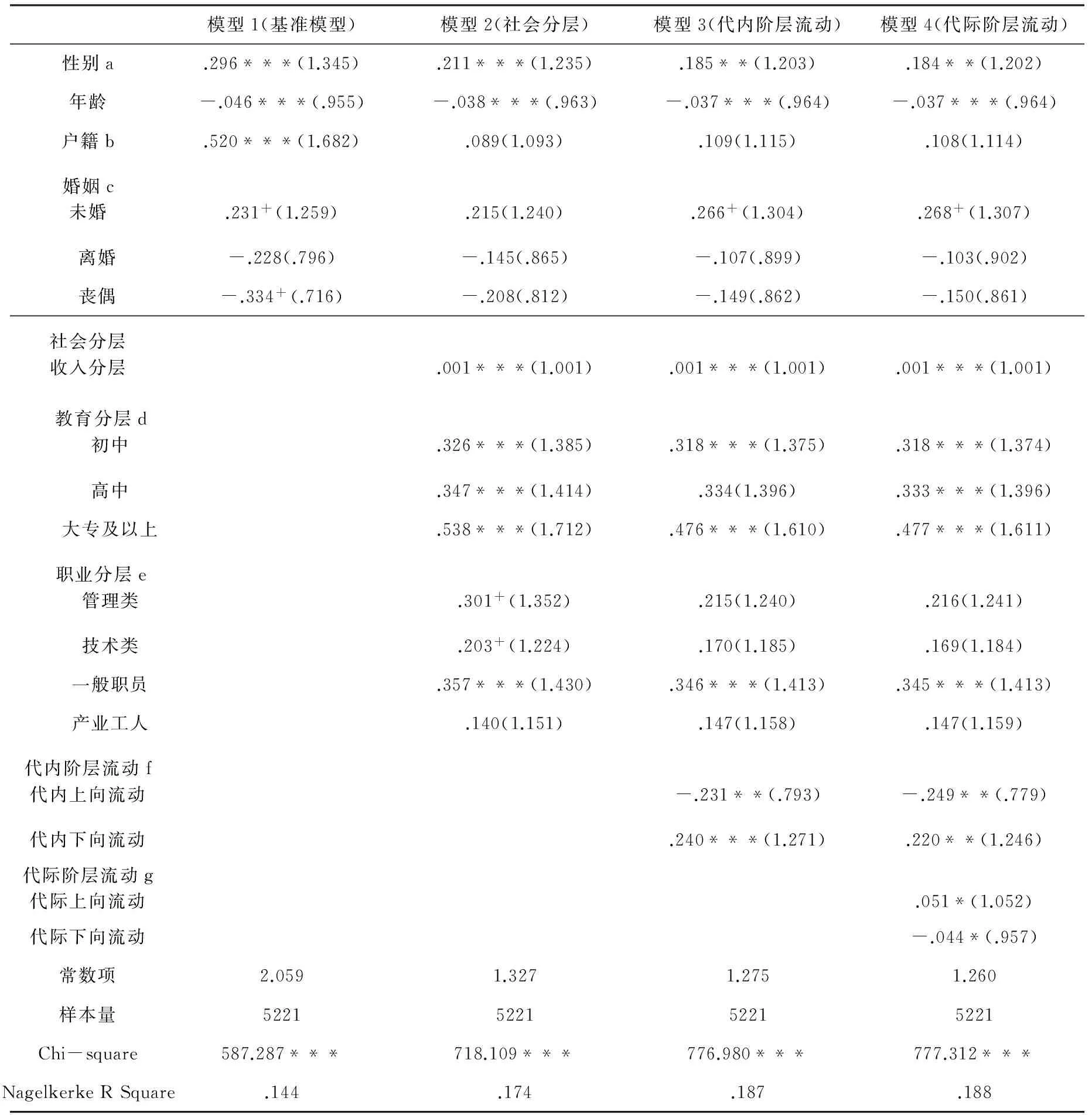

在完成了因变量和自变量的测量后,可以着手探讨居民健康的影响因素,为了比较各个因素对于健康的作用大小,分别建立了4个对比模型,模型1为基准模型,模型2为社会分层模型,模型3为代内阶层流动模型,模型4为代际阶层流动模型(见表2)。

从控制变量看,性别、年龄、户籍和婚姻状况对居民的健康水平均有不同方向、不同程度的影响。首先,在性别上,4个模型中,性别对居民健康均有非常显著的影响,并且回归系数为正数,意味着男性居民健康的几率要显著高于女性居民。以模型1为例,男性健康的几率是女性的1.345倍,表现出健康在性别上的严重不平等。其次,在年龄上,4个模型中,年龄对于健康均为显著负作用,这也符合我们的常识,即年龄越大,健康水平越差。再次,在户籍上,模型1中,户籍对于居民健康也有着非常显著的影响,城市户籍居民健康的几率是农村户籍居民的1.682倍,居民健康呈现出高度的城乡不平等,这与Lowry和Xie的研究结论一致[37]。但是在加入其他社会因素后,在模型2-4中,户籍因素的作用则不显著。最后,在婚姻状况上,与在婚居民相比,未婚居民的健康几率更大,离婚和丧偶居民的健康几率更低。未婚人群更健康最主要的原因在于其年龄比较小,拥有更健康的体魄[28]。婚姻可以促进健康的生活方式,配偶的情感支持能更好地帮助伴侣应对各种疾病从而更快恢复。

从社会分层模型看,收入水平、教育程度和职业地位对居民健康均有显著的积极影响。首先,从收入分层看,家庭收入越高,居民的健康水平越高。家庭的经济状况可以通过各种途径(如住房、饮食和医疗的获得等)来影响居民的健康水平。其次,从教育分层看,从模型2-4可以看出,初中、高中、大专及以上的居民的健康状况明显要好于小学及以下的群体,并且呈现出受教育程度越高,健康几率越大的趋势。以模型2为例,和小学及以下的群体相比,初中群体的健康几率要比其高38.5%,高中群体的健康几率要比其高41.4%,大专及以上群体的健康几率要比其高71.2%。表明健康在教育程度上表现出巨大的差异。教育对健康的促进作用是因为教育可以使人们在劳动力市场上占有优势,可以获得更多的经济收入[3],另外,较高的受教育程度可以塑造人们健康的习惯和生活方式,从而促进身体状态的完好[41]。再次,从职业分层看,其对于健康的影响没有像收入、教育程度那么显著,但是可以看到回归系数均为正数,意味着和农民相比,管理类、技术类、一般职员和产业工人的健康机率均要更高,这与国外的研究结论也基本一致[14]。

表2 居民健康影响因素的Logistic回归分析结果

注:括号里的数字为Exp(B);+p<.10,*p<.05,**p<.01,***p<.001;a参考类别为“女性”;b参考类别为“农业户口”;c参考类别为“在婚”;d参考类别为“小学及以下”;e参考类别为“农民”;f参考类别为“代内水平流动或未流动”;g参考类别为“代际水平流动或未流动”。

从代内阶层流动模型看,代内上向流动对于居民健康有显著的消极影响,而代内下向流动却有利于居民健康。以模型3为例,和代内水平流动或未流动的居民相比,代内上向流动的居民,其健康的几率将降低20.7%,代内下向流动的居民,其健康的几率将提高27.1%。这是一个耐人寻味的研究发现。这一结果表明,在阶层固化日益严重的当下,实现代内上向阶层流动,意味着居民自身需要付出更多的辛苦和努力,不论是智力还是体力,这些都是以健康作为代价的,通俗而言,即“屌丝逆袭要以健康作为代价”,因此代内上向流动有损于居民自身的健康水平;而代内下向流动意味着居民不用继续生活在各方面要求较高的上层阶层,可以放松自己身心状态,因此可能获得暂时的健康补偿。

从代际阶层流动模型看,其具有和代内阶层流动相反的效应,即代际上向流动对于居民健康有着显著的积极作用,而代际下向流动则有损于居民的健康水平。以模型4为例,和代际水平流动或未流动的居民相比,代际上向流动的居民,其健康的几率将提高5.2%,代际下向流动的居民,其健康的几率将降低4.7%。这个结论和本研究之前的预设一致,即更高的社会阶层意味着人们在接受医疗服务的机会、抵抗健康的风险方面均要占优势,因而处于社会上层地位的人的健康状况比处于社会下层地位的人要占有优势[31]。

四、结论与讨论

现代化进程下,健康越来越成为人们关注的焦点。居民的健康状况受到多种因素的相互影响,有遗传因素、生理条件、自然环境、社会经济环境、家庭环境、防病治病环境、个人特质及调适能力等。它们交织在一起,错综复杂地作用于个人,决定其健康状况、变化历程和变化速率以及生命周期的长短[42],其中社会因素已成为影响我国人口健康的重要因素。本研究利用中国综合调查数据(CGSS2008)。着重从动态的阶层流动视角分析中国居民健康的影响因素,得出以下两点结论:

第一,我国居民的健康不平等主要表现在性别、户籍、社会经济地位等方面。首先,男性居民健康的几率要明显高于女性居民,表现出健康在性别上的严重不平等,这与以往的研究保持一致[43-44,28]。尽管已有研究发现,女性老年人的平均预期寿命要比男性高,但是老年妇女在精神健康、医疗保障和医疗服务利用等方面都比男性老人差[45],换而言之,活得长并不意味着就活得健康。其次,由于城镇居民相比农村居民,享有更多的社会保障资源,能够获得更高水平的医疗服务,因此城镇居民的健康水平要明显高于农村居民,居民健康呈现出高度的城乡不平等。再次,收入水平、教育程度和职业地位对于居民健康均有显著的积极影响,换而言之,居民的社会经济地位越高,其健康水平越高,这也进一步验证了社会因果论的观点。

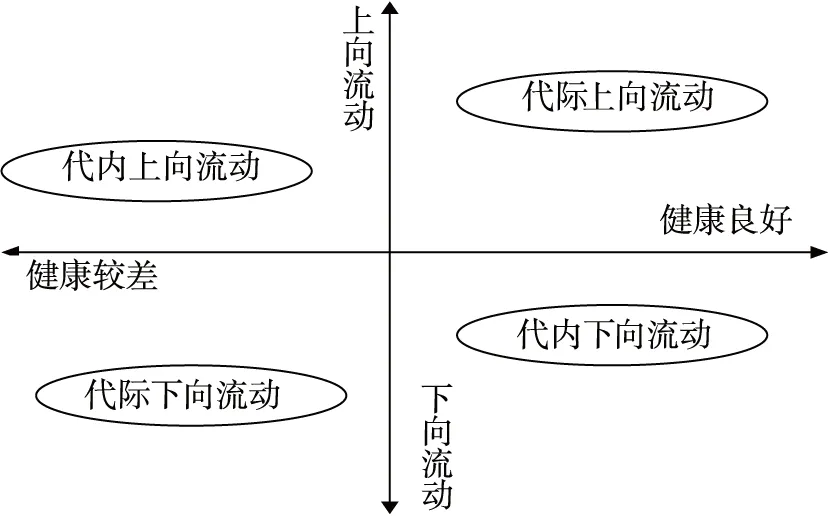

第二,代内与代际阶层流动对居民健康呈现出相反的效应:代内上向流动有损于居民健康,而代际上向流动则可保障居民的健康;代内下向流动有利于居民健康,但代际下向流动则有损于居民的健康。王甫勤关于代际职业流动与居民健康关系研究中[36],曾经将居民的职业流动分为短距离和长距离流动,他认为短距离的上向流动对居民的健康水平不但没有改善作用,相反,居民的健康水平还会有所下降;同样地,短距离的下向流动也不会降低居民的健康水平,反而会在一定程度上提高居民的健康水平。只有当人们发生长距离职业流动时,上向流动对居民的健康水平才有明显的改善作用,而下向流动也才会明显降低居民的健康水平。在这里,短距离和长距离职业流动分别可对应本研究的代内阶层流动和代际阶层流动,因此本研究的这一结论与王甫勤关于代际职业流动与居民健康关系的结论是一致的。为了直观说明阶层流动的健康效应,本研究以横坐标表示居民的健康水平,纵坐标表示阶层流动的方向,则阶层流动的健康效应如图1所示,第一象限为代际上向流动,第二象限为代内上向流动,第三象限为代际下向流动,第四象限为代内下向流动。

图1 阶层流动的健康效应

图1中代内和代际流动相反的健康效应,其实也是阶层流动短期和长期健康效应的差别。相比较而言,代内阶层流动是比较短期的阶层流动,代内上向阶层流动,如前文所述,往往意味着居民需要依靠自身付出更多的辛苦和努力,这些是以自身健康作为代价的,因此代内上向流动有损于居民自身的健康;而下向流动意味着居民自身不用继续生活在各方面要求较高的上层阶层,可以放松自己的身心状态,因此,可以获得暂时的健康补偿。代际的阶层流动相比代内阶层流动是较为长期性的阶层流动,具有代际累积效应。一代人的社会经济地位将会影响下一代人所处的社会阶层,而社会因果论的研究已表明,人们在社会结构中的不平等位置导致人们在工作环境、接受医疗服务的机会、健康风险等方面都有明显的不同,处于社会上层地位的人的健康状况比处于下层地位的人要占有优势[31]。因此,代际的上向流动可以说是一代人牺牲自身健康来使下一代人处于一个较高的社会阶层,从而提高下一代人的健康水平;而代际下向流动是一代人虽获得自身的健康补偿,但是也致使下一代处于一个较低的社会阶层,从而降低了下一代人的健康水平。

[1]World Health Organization. WHO definition of Health[C]. In Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York , 1946:19-22.

[2]World Health Organization.Macroeconomics and health: Investing in health for economic development[C]. Report of the commission on Macroeconomics and Health, Geneva.2001.

[3]Blau P M, Duncan O D. The American occupational structure[M]. New York: The Free Press,1967.

[4]刘慧侠. 转型期中国经济增长中的健康不平等研究[M].北京:中国经济出版社, 2011.

[5]Preston S H. The changing relation between mortality and level of economic development[J]. Population studies, 1975, 29(2): 231-248.

[6]Rodgers G B. Income and inequality as determinants of mortality: an international cross-section analysis. 1979.[J]. International Journal of Epidemiology, 2002, 31(3):533-538.

[7]Wilkinson R G. Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality[J]. Biochemistry, 1971, 10(8):1335-1339.

[8]王丽敏, 张晓波, David Coady. 健康不平等及其成因——中国全国儿童健康调查实证研究[J].经济学,2003(2):417-434.

[9]张晓波. 中国教育和医疗卫生中的不平等问题[J]. 经济学, 2003(2):405-416.

[10]Mellor J M, Milyo J. Reexamining the evidence of an ecological association between income inequality and health.[J]. Journal of Health Politics Policy & Law, 1999, 26(3):487-522.

[11]Organization W H. World Health Report 2000. Health systems: improving performance.[J]. World Health Report Health Systems Improving Performance, 2000, 78(3):268-269.

[12]Singh-Manoux A, Adler N E, Marmot M G. Subjective social status: its determinants and its association with measures of ill-health in the Whitehall II study[J]. Social Science & Medicine, 2003, 56(6):1321-1333.

[13]Williams D R. The health of men: structured inequalities and opportunities[J]. American Journal of Public Health, 2003, 93(5):724-731.

[14]Erixon F. Aid and development: will it work this time?[J]. International Policy Network, 2005: 3-28.

[15]张静靖, 毛正中, 龚志平,等. 成都市下岗失业人员与在岗人员健康公平性比较[J]. 中国卫生事业管理, 2003, 19(01):12-13.

[16]郭清, 马海燕, 汪胜,等. 下岗和在岗职工家庭健康公平的比较研究[J]. 中国卫生经济, 2005, 24(04):12-14.

[17]刘林平, 郑广怀, 孙中伟. 劳动权益与精神健康——基于对长三角和珠三角外来工的问卷调查[J]. 社会学研究, 2011(04):164-184.

[18]刘丽杭, 王小万. 健康的社会决定因素与健康的不公平[J]. 中国现代医学杂志, 2010, 20(15):2393-2395.

[19]Arber, S., & Lahelma, E.. Inequalities in women's and men's ill-health: Britain and Finland compared[J]. Social science & medicine, 1993,37(8), 1055-1068.

[20]周菲.城市农民工收入与健康,职业地位的影响[J]. 经济论坛, 2009, 11(22): 49-52.

[21]李敏.对健康公平性及其影响因素的研究[J].中国卫生事业管理, 2005, 21(9): 516-518.

[22]饶克勤, 姚岚. 健康公平的测量方法[J]. 中国卫生经济, 1998(12):30-32.

[23]Kitagawa E M, Hauser P M. Differential mortality in the United States : a study in socioeconomic epidemiology[J]. Contemporary Sociology, 1975, 21(21):654-662.

[24]Pappas G, Queen S, Hadden W, et al. The increasing disparity in mortality between socioeconomic groups in the United States, 1960 and 1986[J]. New England Journal of Medicine, 1993, 329(2):103-109.

[25]Susan S, Evans G W. Poverty, Housing Niches, and Health in the United States[J]. Journal of Social Issues, 2003, 59(3):569-589.

[26]张纯元. 高龄老人受教育程度与健康长寿关系研究[J]. 南方人口, 2001, 16(3):1-5.

[27]许军, 罗乐宣, 吴娴波,等. 深圳市不同受教育程度人群的自测健康状况调查分析[J]. 实用医学杂志, 2006, 22(11):1320-1322.

[28]池上新. 社会网络、心理资本与居民健康的城乡比较[J]. 人口与发展, 2014,20(03): 96-103.

[29]Backlund E, Sorlie P D, Johnson N J. A comparison of the relationships of education and income with mortality: the national longitudinal mortality study[J]. Social Science & Medicine, 1999, 49(10):1373-1384.

[30]Wagstaff A, Van D E, Watanabe N. On decomposing the causes of health sector inequalities with an application to malnutrition inequalities in Vietnam[J]. Washington D, 2001, 112(1):207-223.

[31]Dahl E. Social mobility and health: cause or effect?[J]. Bmj Clinical Research, 1996, 313(7055):435-436.

[32]West P. Rethinking the health selection explanation for health inequalities[J]. Social Science & Medicine, 1991, 32(4):373-384.

[33]Power C, Matthews S, Manor O. Inequalities in self rated health in the 1958 birth cohort: lifetime social circumstances or social mobility?[J]. Bmj, 1996, 313(7055):449-453.

[34]Bartley M, Plewis I. Increasing social mobility: an effective policy to reduce health inequalities[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 2007, 170(2):469-481.

[35]Boyle P J, Norman P, Popham F. Social mobility: Evidence that it can widen health inequalities[J]. Social Science & Medicine, 2009, 68(10):1835-1842.

[36]王甫勤.社会流动有助于降低健康不平等吗?[J].社会学研究, 2011(02):78-101.

[37]Lowry D, Xie Y. Socioeconomic status and health differentials in China: convergence or divergence at older ages?[M]. Population Studies Center, University of Michigan, 2009.

[38]齐亚强. 自评一般健康的信度和效度分析[J]. 社会, 2014(06):196-215.

[39]Goldman N, Korenman S, Weinstein R. Marital status and health among the elderly[J]. Social science & medicine, 1995, 40(12): 1717-1730.

[40]曾毅主编.健康长寿影响因素分析[M].北京大学出版社, 2004.

[41]Sewell W H, Hauser R M. Education, Occupation, and Earnings. Achievement in the Early Career[J]. 1975,111(5):255.

[42]曾毅主编.健康长寿影响因素分析[M].北京大学出版社, 2004.

[43]Cardano M, Costa G, Demaria M. Social mobility and health in the Turin longitudinal study[J]. Social science & medicine, 2004, 58(8): 1563-1574.

[44]Timms D. Gender, social mobility and psychiatric diagnoses[J]. Social science & medicine, 1998, 46(9): 1235-1247.

[45] 姜秀花.社会性别视野中的健康公平性分析[J]. 妇女研究论丛, 2006(04): 27-34.

责任编辑彭国胜英文审校孟俊一

Class Mobility and Chinese Residents' Health and Its Inequality

CHI Shang-xin

(College of Psychology and Sociology, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

The previous researches of residents' health and its inequality are mainly from the static perspective of social stratification. In this study, the author analyzes the factors of Chinese residents' health from the dynamic perspective of class mobility with the data of CGSS2008. The conclusion of the study showed that: Firstly, the inequalities of the residents' health are manifested in gender, registered residence, socioeconomic status, etc. Secondly, the intra-generational and intergenerational class mobility of health has an opposite effect, which means that the intra-generational upward mobility detrimental to health, and the intergenerational upward mobility can protect the health of the resident; the intra-generational downward mobility benefit the residents' health, but intergenerational downward mobility is detrimental to the health of residents. In other words, the health effects of class mobility: the upward mobility is a generation of people sacrifices their own health to protect the high level health of the next generation; the downward mobility is a generation of people improves their own health but lowers the next generation's health.

Social stratification; Class mobility; Health; Inequality

2016-07-22

国家社科基金重点项目“城乡居民健康不平等的社会学研究”(14ASH007)、深圳大学人文社会科学青年教师扶持项目“社会转型与居民身心健康及其作用机制研究”(16QNFC46)的阶段性成果。

池上新(1987-),男,汉族,福建大田人,深圳大学心理与社会学院讲师,社会学博士。研究方向:政治社会学、农村社会学、健康社会学。

C916

A

1001-733X(2016)05-0050-10