太阳再次照在桑干河上

2016-11-01杨柳

杨柳

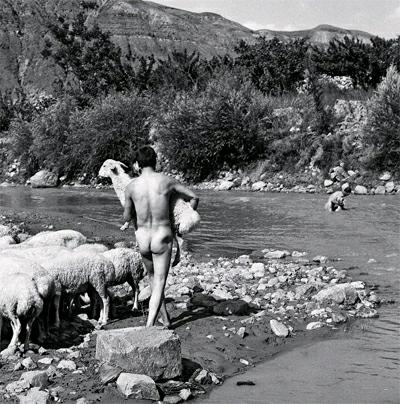

李安春清晰地记得,他第一次见到桑干河的宽阔是在1979年。那是李安春当上宣化县文化馆摄影专员的第四年。7月的一天,公交车将李安春带到距离桑干河所处的王家湾乡最近的一站。而要想到达桑干河,李安春还需背着相机再走上20里的山路。一路荒凉,让李安春有些倦怠。直到他走进一个大峡谷,就像走进了另一个世界,“有山有水,风景特美”。每到下午,刚放学的男孩子们就会跳入水量充盈的桑干河里嬉戏打闹。李安春拿起相机记录下了这幅画面。眼前的桑干河水不仅滋润了两岸的土地,也泡大了一代又一代在河边生活的宣化人。

李安春也是宣化人,1951年出生在桑干河北面的李家窑村。1958年,李安春7岁,当地发生了两件大事。一件是大炼钢铁,另外一件是桑干河上架起了桥。从那以后,桑干河涨水时,两岸的人过河再不用使用溜索,也不用让专门靠“背河”赚钱的人背着渡过齐腰深的河水。中苏关系紧张的时候,李安春被安排参与挖地道,提前“备战备荒”。那时的他刚满18岁。加上受桑干河水滋养的土地“土质好,地道挖得质量特好”。一年后,李安春作为第一批工农兵学员被推荐上了师范学校。两年间,喜欢美术的他跟着两位美术老师学画。火车站的宣传栏成了他的“画廊”。毕业后,李安春再次被分到山区教书。这一教就教了三年。期间,李安春也“使过劲”从山区调出来,可找到愿意到山区接任的人并不容易。1975年国庆节前,命运的又一次安排来到了李安春面前——宣化县教育局将李安春调到了县文化馆。临行前,李安春答应画一幅毛主席像,乡里的领导才最终放行。

刚到县文化馆时,领导看中的是李安春的美术功底。可正赶上文化馆的老摄影师退休,于是李安春有了新的工作安排。从20世纪70年代末到80年代末的十年间,李安春用过的黑白底片有上万张,桑干河两岸的变迁成了李安春拍摄记录的源泉。

这条上接山西,流经河北,最后汇入渤海的古老河流,因为上游建水库让桑干河许多河段在此后的数年间逐渐断流。李安春最后一次回到桑干河是2013年,那时,他已经很难再拍到昔日太阳照在桑干河上的美景了。

80年代,张家口进行地质勘探时,在宣化东北方向的张全庄发现了大量藏金。当地随即展开金矿开采。然而,随着风雨的冲刷,部分金沙渗到河道中,被附近的村民发现。那时,改革开放的风吹得越来越劲,农民们也在想方设法发家致富。“当时干什么的都有。有人发现河金,就自然有人开始淘金。先是自己跑马占地,几个人圈起一处挖沙子。用木质的簸箕一遍一遍淘洗后,沉在最下面的就是金沙了。他们将金沙倒在过去那种装青霉素的小药瓶里。”李安春说他拍这张“淘金热”的时间是1987年6月,有村民举着装金沙的小瓶朝他说,“你看我都弄了半瓶了。”

1987年5月,李安春已经骑着县政府给他配备的摩托车到桑干河沿岸取景。当骑到李家湾时,李安春被小孩的阵阵笑声所吸引。他从公路上向下望去,看见一位老汉正在试图把播种后高低不平的田地磨平。“为了能有负重,通常是在磨上压两块大石头。而他就把他的两个小孩当大石头压在农具上面。这样一方面能把地磨平,另一方面也能看着他家的孩子。而小孩的笑声就是这么传来的。”

王家湾公社西坪村民每年夏天雨季,都要在桑干河水里为集体洗羊。摄于1982年7月

1979年9月,王家湾村民在自家院里打豆子。李安春给这张照片取名“小秋收” ,是因为那时正值1979年9月的中下旬,还没到大面积秋收的时候。而且规模小,“就是当时农民在集体耕作的同时,也在自己房前屋后的自留地里种点大豆、玉米、高粱、谷子等杂粮”。

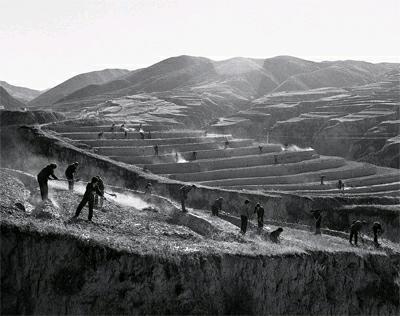

化县冯家梁,是有着45户人家的小山村。在山、水、林、田、路综合治理中成为全市山区建设的先进典型,村民利用农闲时间修整梯田。