孤东油田七区西Ng52+3砂层组流动单元类型划分及应用

2016-11-01冯佃亮傅强李林祥黄少雄楚志刚刘诗敏

冯佃亮,傅强,李林祥,黄少雄,楚志刚,刘诗敏

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海200092;2.中国石化胜利油田分公司孤东采油厂,山东东营257237;3.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249)

孤东油田七区西Ng52+3砂层组流动单元类型划分及应用

冯佃亮1,傅强1,李林祥2,黄少雄1,楚志刚1,刘诗敏3

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海200092;2.中国石化胜利油田分公司孤东采油厂,山东东营257237;3.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249)

渤海湾盆地济阳坳陷孤东七区西馆陶组Ng52+3砂层组经过长期开发,油层表现出高含水特征。为了研究高含水条件下的剩余油分布,文中应用聚类分析,优选有效厚度、流动带指标、含油饱和度等动、静态参数,判别流动单元类型,精细描述油藏储层特征分布。采用动、静态地质参数相结合的方法,可将该砂层组储层流动单元划分为4类,以Ⅱ,Ⅲ类流动单元为主,含油饱和度在流动单元划分中起主要作用。对经过长期开发后含水率普遍较高的油藏来说,划分储层流动单元,有利于确定下一步挖潜区域,对进一步开发剩余油具有重要现实意义。

流动单元;剩余油;Ng52+3砂层组;孤东油田

0 引言

随着我国东部大多数油田进入开发后期,在高含水条件下挖潜剩余油愈来愈困难。为了更加科学、高效地挖潜剩余油,对储层流动单元进行油藏精细描述越来越为广大石油工作者所重视。

Hearn等[1]于1984年首次提出储层流动单元的概念——垂向及侧向上连续、具有相似渗透率、孔隙度和层面特征的储集带。不同学者根据自己对这一概念的理解,并结合研究区的实际情况,提出了不同的研究方法。其中包括露头沉积界面分析法、沉积岩相划分法、孔喉半径法、流动带指标划分法、聚类分析法,以及岩性-物性划分法[2-8]。在上述6种方法中,以流动带指标划分法和聚类分析法应用最广。有的学者又将上述划分方法归纳为以数学手段为主的储层参数分析法和以地质研究为主的储层层次分析法两大类[9-15]。

1 地质概况

孤东油田位于济阳坳陷沾化凹陷的东北部,油田划分为8个开发区块,其中七区西为孤东油田第一大区块。该区块位于孤东构造的东翼,地层倾角平缓,其北、西、南分别被断层切割,向东与七区中自然相连[16]。馆上段是七区西的主力含油层段,其地质储量占孤东油田全部的26.8%。Ng52+3砂层组是七区西主力油层,属于曲流河沉积,含油层段主要由边滩、河道微相砂体构成。

20多年的高强度开发,导致孤东七区西馆陶组油层剩余油分布非常复杂。因此,在明确动、静态地质条件的基础上,采用多参数聚类分析法划分流动单元,研究孤东七区西Ng52+3砂层组高含水条件下剩余油分布,可为下一步的高效开发提供地质参考。

2 储层流动单元划分与分布

2.1流动单元划分

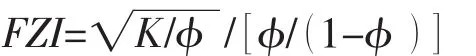

不同的储层参数组合可导致不同的流动单元划分结果,因此选择储层参数是流动单元划分的关键[17-20]。流动带指标FZI(Flow Zone Index)是储集层孔隙度和渗透率的函数,根据Kozeny-Carman公式确定:

式中:K为储层渗透率,10-3μm2;φ为孔隙度。

FZI可反映储层岩石孔隙结构、成分及沉积构造等地质特征。通过相关性分析,优选有效厚度(he)、FZI、含油饱和度(So)等参数,作为划分流动单元的依据(见表1)。

聚类分析是根据样品特征利用计算机将样品自动划分为若干组的过程。该过程为探索性分类,无须事先给定分类的标准[3,21]。同组的样品相似度较高,不同组的样品相似度较差,可用抽象的“距离”定义其相似度。

表1 孤东七区西Ng52+3砂层组各参数相关性

判别分析是依据已知样品组别,在各组中选取若干样品,由这些样品设定一套分组标准,并应用未参与标准制定的样品进行检验的过程。根据最终得出的正判率,评价类别划分及分组标准的正确性[3]。

经过对Ng52+3砂层组186口井进行聚类分析,共划分出4类流动单元,并根据聚类值的大小确定流动单元类别。各类流动单元井数分别为:Ⅰ类11口,Ⅱ类61口,Ⅲ类87口,Ⅳ类27口。

经过判别分析,正判率为100%,这说明此次流动单元划分结果及分组标准是准确可靠的。由判别分析得到的各类流动单元Fisher线性判别函数——分组标准为

将某井的he,FZI,So这3个参数依次代入4类流动单元的Fisher线性判别函数式,根据其最大值就可确定该井的相应流动单元类别。

2.2流动单元平面展布

根据上述分类所确定的各井所属流动单元类别,可绘制出研究区Ng52+3砂层组流动单元平面展布图(见图1)。

图1 孤东油田七区西Ng52+3砂层组流动单元平面展布

由图1可以看出,Ng52+3砂层组以Ⅲ类流动单元为主,Ⅱ类流动单元分布也较广,Ⅰ,Ⅳ类流动单元分布范围较小。依据孤东七区西Ng52+3砂层组的沉积相分析可知:Ⅰ,Ⅱ类流动单元主要分布于边滩及河道砂体中央部位;Ⅲ类流动单元主要分布于砂泥互层的洪泛平原沉积微相;而Ⅳ类及非流动单元则主要分布于泛滥洼地沉积微相。

根据孤东七区西Ng52+3砂层组实际情况,可将砂体分为边滩砂体、河道充填砂体及边缘砂体3部分。Ⅰ,Ⅱ类流动单元主要分布于边滩砂体及河道充填砂体中央部位;Ⅲ类流动单元主要分布于河道充填砂体向边缘砂体过渡处;Ⅳ类及非流动单元则主要分布于边缘砂体。可见沉积微相发育的不同砂体类型是储层流动单元控制因素之一。

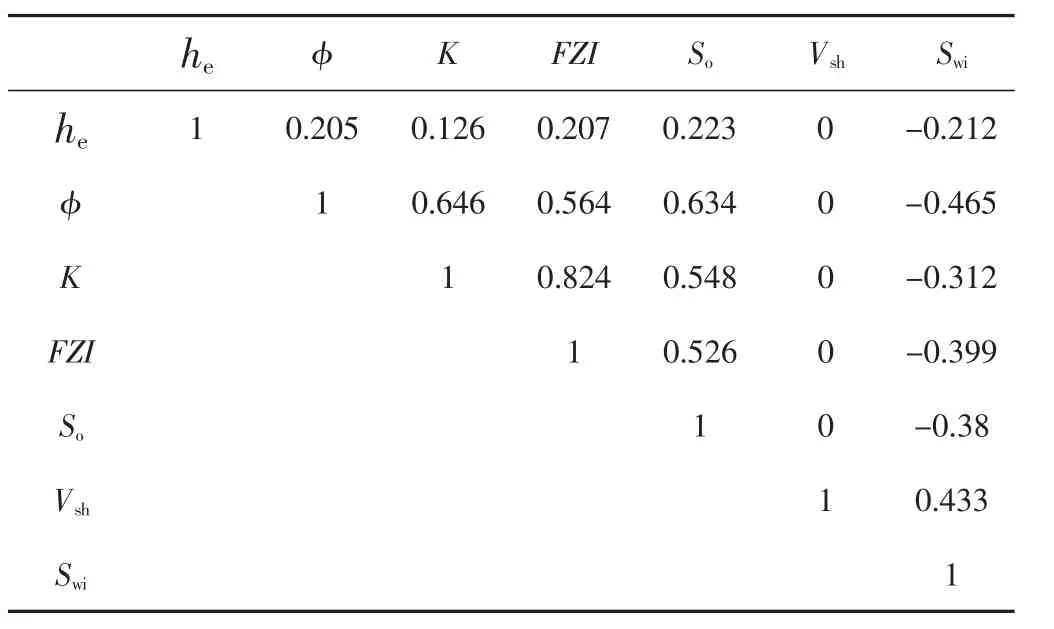

3 流动单元与剩余油关系

本次研究结果表明:随着So的增高,流动单元类别逐渐变好;流动单元类别越好,其So也越高[22-23]。为了迅速、直观地判断砂层组的剩余油分布,确定优选挖潜井或区块,依据本次研究结果,选用So,FZI,结合流动单元类型,绘制了剩余油关系图版(见图2)。

由图3可知,当So较低时,So随FZI的增大而增高,但当So高至一定数值时,反而随FZI值的增大而降低。So与FZI之间大致符合二次函数关系,这一结果与随着油层开采时间的增加导致So下降的实际情况相吻合。

图2 Ng52+3砂层组So,FZI与流动单元类别关系

由图2可以看出:在区域4,So通常小于20%,FZI约为0~12,流动单元类别主要为Ⅳ类,一般为低孔、低渗、低So地区;在区域3,So主要分布在20%~37%,FZI位于2~17,流动单元类型主要为Ⅲ类,孔渗条件较好,So较高;在区域2,FZI主要在5~22,So一般为37%~52%,此区域一般为原始孔渗条件好、So高的区域,流动单元主要为Ⅱ类;在区域1,So通常高于52%,FZI变化范围通常介于8~20,流动单元主要为Ⅰ类,此区域孔、渗条件均非常好,So也很高。

4 结论

1)采用动、静态地质参数相结合的方法,进行储层流动单元划分,确定出进一步挖潜区域。对于经过长期开发后含水率普遍较高的油藏来说,对其进一步开发剩余油具有重要的现实意义。

2)孤东七区西Ng52+3砂层组储层流动单元可划分为4类,以Ⅱ,Ⅲ类流动单元为主。流动单元平面展布特征与沉积微相具有较好的耦合性,Ⅲ类流动单元主要沿边滩分布,Ⅰ,Ⅱ类流动单元主要分布于边滩中央部位,Ⅳ类及非流动单元则主要沿泛滥平原分布。

3)So为流动单元划分的关键因素,随着So的增高,流动单元类别也越来越好。根据编制的剩余油关系图版,确定区域1为剩余油挖潜的主方向,其次为区域2和3。

[1]HEARN C L,EBANKS W J J R,TYE R S.Geological factors influencing reservoir performance of the Hartzog Draw Field,Wyoming[J].Journal of Petroleum Technology,1984,36(9):1335-1344.

[2]齐玉,冯国庆,李勤良,等.流动单元研究综述[J].断块油气田,2009,17(3):47-49.

[3]马立文,窦齐丰,彭仕宓,等.用Q型聚类分析与判别函数法进行储层评价:以冀东老爷庙油田庙28X1区块东一段为例[J].西北大学学报(自然科学版),2003,33(1):83-86.

[4]樊佐春,秦启荣.储层流动单元及其在油田中的应用[J].断块油气田,2009,17(1):34-36.

[5]冯杨伟,孙卫,屈红军,等.西峰油田合水区块长8岩性油藏流动单元划分[J].断块油气田,2011,19(2):223-227.

[6]高伟,王允诚,刘宏.流动单元划分方法的讨论与研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,31(6):37-40,206.

[7]郭长春.模糊数学方法在划分流动单元中的应用[J].油气地质与采收率,2010,17(5):32-35,45.

[8]李海燕,彭仕宓,刘风喜.储层动态流动单元研究:以别古庄油田京11断块为例[J].油气地质与采收率,2007,14(2):67-70,115.

[9]彭仕宓,周恒涛,李海燕,等.分阶段流动单元模型的建立及剩余油预测:以别古庄油田京11断块为例[J].石油勘探与开发,2007,34(2):216-221,251.

[10]高博禹,彭仕宓,陈烨菲.储层动态流动单元及剩余油分布规律[J].吉林大学学报(地球科学版),2005,35(2):182-187,194.

[11]史成恩,解伟,孙卫,等.靖安油田盘古梁长6油藏流动单元的定量划分[J].石油与天然气地质,2006,27(2):239-243.

[12]任刚,姜振海.基于模糊聚类分析的北二西葡一组流动单元划分及其应用[J].大庆石油学院学报,2011,35(2):73-77.

[13]孙致学,姚军,孙治雷,等.基于神经网络的聚类分析在储层流动单元划分中的应用[J].物探与化探,2011,35(3):349-353.

[14]顾锋峰,马磊,蒋红芬,等.流动单元优选储层新方法[J].断块油气田,2015,22(6):752-755.[15]李照永.三肇凹陷低渗透扶杨油层流动单元划分[J].断块油气田,2011,18(1):66-69.

[16]周伟东,刘振坤,岳大力,等.济阳坳陷孤东油田七区中单元新近系馆陶组点坝构型[J].石油与天然气地质,2010,31(1):126-134.

[17]解伟,孙卫,王国红.油气储层流动单元划分参数选取[J].西北大学学报(自然科学版),2008,38(2):282-284,289.

[18]李炼民,初东军,乐涛涛.冲积环境储层不同流动单元的可动油饱和度研究[J].石油地质与工程,2013,27(5):77-79.

[19]张秋实.流动单元划分在沾化凹陷灰质储层评价中的应用[J].石油地质与工程,2013,27(6):79-80,84.

[20]蒋平,吕明胜,王国亭.基于储层构型的流动单元划分:以扶余油田东5-9区块扶杨油层为例[J].石油实验地质,2013,35(2):213-219.

[21]康立明,任战利.多参数定量研究流动单元的方法:以鄂尔多斯盆地W93井区为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2008,38(5):749-756.

[22]胡望水,陈雷,严梦颖,等.控制剩余油空间分布的地质影响因素:以吉林油田新立采油厂V区块扶杨油层为例[J].石油地质与工程,2013,27(5):52-55,60.

[23]毛瑜,冯国庆,赖海文,等.沉积微相对岔河集油田剩余油分布的影响[J].石油地质与工程,2013,27(1):50-52.

(编辑高学民)

Division and application of flow units in Ng52+3sand group of Gudong Oilfield

FENG Dianliang1,FU Qiang1,LI Linxiang2,HUANG Shaoxiong1,CHU Zhigang1,LIU Shimin3

(1.School of Ocean and Earth Science,Tongji University,Shanghai 200092,China;2.Gudong Oil Production Plant,Shengli Oilfield Company,SINOPEC,Dongying 257237,China;3.College of Geosciences,China University of Petroleum,Beijing 102249,China)

The reservoir characteristic of Ng52+3sand group,7th district,west of Gudong,Jiyang Despression,Bohai Bay Basin,is high water after a long time development.In order to study the distribution of remaining oil under high water condition,we chose static and dynamic parameters such as effective thickness,flow zone index,oil saturation to determine types of flow units and describe reservoirs using the method ofclusteranalysis.Studies show thatthe types offlow units can be divided into four categories,of which the main flow unittypes are the types ofⅡandⅢ,and the types ofⅠandⅣflow units′distribution are small;oil saturation plays a major role in the division of flow units.The division of reservoir flow units has important practical implication for tapping remaining oil regions in the oilfields underhigh watercondition.

flow unit;remaining oil;Ng52+3sand group;Gudong Oilfield

TE325

A

10.6056/dkyqt201605013

2016-03-28;改回日期:2016-06-07。

冯佃亮,男,1988年生,在读硕士研究生,主要从事油气储层地质研究。E-mail:fdl123@126.com。

引用格式:冯佃亮,傅强,李林祥,等.孤东油田七区西Ng52+3砂层组流动单元类型划分及应用[J].断块油气田,2016,23(5):603-605,619.

FENG Dianliang,FU Qiang,LI Linxiang,et al.Division and application of flow units in Ng52+3sand group of Gudong Oilfield[J].Fault-Block Oil &Gas Field,2016,23(5):603-605,619.