中国海洋文明地理空间结构研究*

2016-10-31高乐华

高乐华

(中国海洋大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266100)

中国海洋文明地理空间结构研究*

高乐华

(中国海洋大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266100)

中国海洋文明是中华文明的重要组成部分,是中国实现海洋强国的强力依托,但目前对于中国海洋文明形成的地理基础及其地理空间结构演变尚未进行系统探讨,为此,在剖析中国沿海独特自然地理和人文地理因素的基础上,从时间纵向序列考察了远古时期、封建时期、殖民时期和复兴时期中国海洋文明地理空间结构的历史嬗变,进而基于中国沿海各地海洋文明的人文精髓和地域架构,将中国沿海11省市划归为海岱文化圈、吴越文化圈、闽台文化圈和岭南文化圈4大海洋文明区域,以为现今中国海洋文明的复兴建设提供历史借鉴和框架支撑。

海洋文明;地理因素;空间结构;区域划分;海洋文化圈

一、引言

海洋文明曾被视为区别东西方文明的一道界线。然而,历经千年沿海人民与海洋的相处,中华文明同样为后世留下了丰富、璀璨的海洋文明。中国海洋文明的发展及其遗产积淀有着悠久的历史基础和得天独厚的自然保障,尤其广袤且多样的沿海地理环境为多元化的中国海洋文明格局提供了有力支撑。

目前关于“海洋文化”范畴较为公认的是“缘于海洋而生成的文化,即人类对海洋本身的认识、利用和因有海洋而创造出的精神的、行为的、社会的和物质的文明生活内涵,其本质是人类与海洋的互动关系与其产物”。[1](P3)而海洋对某个文明体、文化区十分重要,则可称其为由诸多“海洋文化”现象构成的“海洋文明”。[2]世界不同沿海国家、地区、民族都既具有其作为海洋文明的共性,又具有其本国、本地区、本民族海洋文明的个性,生存环境及其生活资料的初始来源,决定了海洋文明模式的基本特色,其中,以环海、沿海或岛屿为主要疆域空间的海洋国家、民族和地区的海洋文明多为“单一型”,而以环海、沿海、岛屿与幅员广袤的大陆共同构成的疆域空间的海洋国家、民族和地区,其海洋文明多为“复合型”,[2]即形成了海陆兼具、多元互补、整合互动的有机整体,环中国海海洋文明便是如此。

二、中国海洋文明形成的地理因素

文明的发端始于自然的人化,海洋文明的产生亦离不开人与自然环境,或曰地理环境,[3]海洋文明经过长期历史演变而成,其过程受众多地理环境因素交互胁迫的影响,可划分为自然地理环境和人文地理环境两类。

(一)自然地理环境因素

自然地理环境是指地理区位、自然条件所形成的综合影响要素,在人类社会实践进程中尤其是早期历史,起着重要的正面或负面影响。海洋文明的源起均基于沿海自然环境,以初始决定性的方式塑造着人们的生产、生活和思维方式,由此催生了特定的海洋文明模式,铸造了海洋文明的性格,甚至在一定程度上主宰着海洋文明的命运。如地处地中海的希腊境内多为山区,土壤贫瘠,物产欠缺,交通阻塞,加之恶劣多变的海洋气候决定希腊的生产方式不可依赖农业,大部分沿海居民只能向海洋索取生活必需,寻求海外贸易,在一定程度上造就了其文明扩张和侵略的特质。

中国沿海地区自然地理环境优越,东南方濒临海洋,地貌、地形丰富多样,物产富庶,农业发达,为海洋文明的产生与发展提供了良好的支撑,鲜有动机去接触乃至“入侵”其他国家或地区的文明,决定了中国海洋文明缺少了“单一型”海洋文明的功利性和侵略性,在历史长河中保持了中华民族“天下共享太平之福”[2]的根基与特色,亦维持了海洋文明的稳定发展。同时,中国沿海各地海洋文明亦体现了不同自然环境的浸润,并映射到物质创造与精神气韵上。例如,吴越地温湿怡人的气候、纵横交错的入海水系,养育了灵秀慧敏的江南人并促成了不同于北方地区的细腻、婉转的文明心理特征。

(二)人文地理环境因素

同样受自然地理环境影响的人文地理因素,以生产生活方式为根基,从社会形态、伦理道德、民族性格、地缘文化、宗教传播等途径对海洋文明的演进起着重要作用。长期以来,中国封建王朝统治者通过宗法血缘纽带,将家与国联结在一起,以“三纲五常”维护封建秩序,以世禄世卿维护官僚体制,由此形成了中华文明顺应自然、服从礼仪、节制欲望、乐天安命的伦理道德及社会形态。尽管人文积淀背景不同,但中国沿海地区受内陆文明价值观念的影响也较深远。

因不同生产生活方式促成的不同民族性格同样是海洋文明特质的重要决定因素。自15世纪,欧洲航海事业迅猛崛起,发现的全新生存环境不断增多,民族文化交流也得以拓展,时常接触到的不同文明体、文化区成为欧洲人推崇创新、张扬个性的主要源泉,而中国以儒家思想为尊崇的文化形态,尊重先知和权威,提倡服从和守旧,注重群体价值和个人道德修养,缺少逻辑理性和创新思维,造就了中国海洋文明以保守、感性情怀见长的色彩。

思想文化传播是文明发展中必要的流动、交融和提升过程,中国海洋文明尽管相对孤立,但经由对外文化交流尤其是海上“丝绸之路”的开辟,吸收外来文明成果,中国海洋文明原有特质受到了冲击、影响,也促成了中国海洋文明开放、进取的一面。尤其是岭南、闽台等地域海洋文明充分吸收了西亚、南亚、中亚、欧洲的文明特质,加之佛教、基督教文化要素的流入,给文学、艺术、哲学等意识形态领域带来新鲜血液,充实发展了新的中国海洋文明特质。

三、中国海洋文明的空间结构演变

学界通常采用中国通史的时间顺序,以社会变革的关键年代作为划分文明发展史的节点。正视海洋文明在中华文明体系中的地位,基于地理环境格局,从海洋文明的历史发展逻辑出发,审视中国海洋文明的嬗变轨迹及其地理结构的空间演化,总结其演进规律,可为新时代中国海洋文明的复兴道路提供借鉴和支撑。为此,依据杨国桢先生关于中华海洋文明演进历史时期的论述,将中国海洋文明发展划归为远古兴起、封建繁荣、殖民顿挫、当代复兴[4]四个阶段,并由此进行地理空间结构演变分析。

(一)远古时期中国海洋文明的空间结构

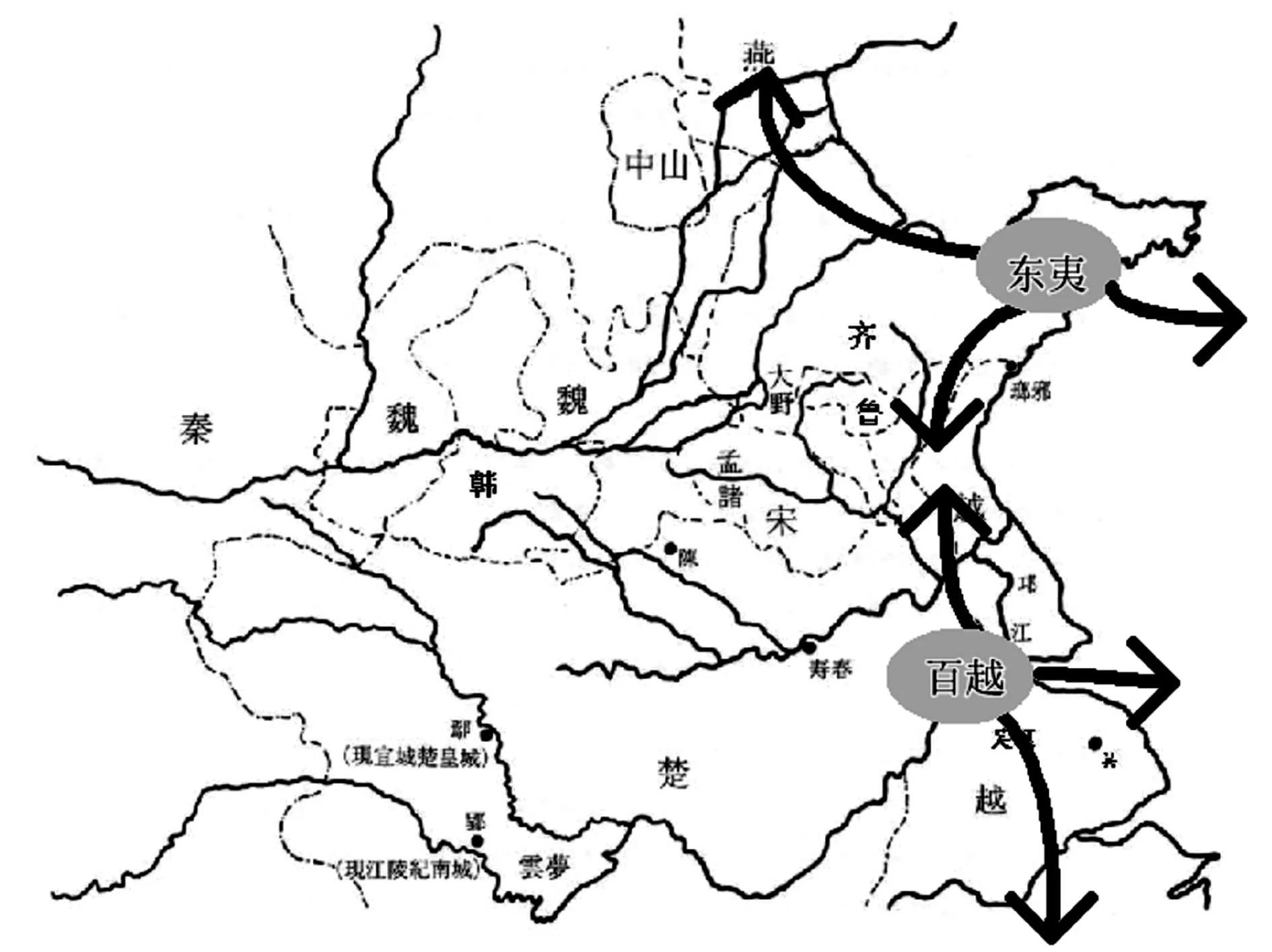

以地处北方东夷族和南方百越族建立起来的数个“海洋王国”为核心,远古时期中国海洋文明发展出典型的双核式空间结构,如图1所示。先秦时期,北方出现的齐国(前893~前221)、燕国(前864~前222)、莒国(前1046年~前431年)、莱国(前11世纪~前567),南方建立的吴国(前12世纪―前473年)、越国(前2032—前306年),以及汉朝时期建制的南越国(前207~前111)、闽越国(前202~前110)、东瓯国(前192~前138)、东越国(前135~前110)皆是特征鲜明的海洋王国,受中央王朝干涉较少,形成了明显区别于陆地文明“车马、金玉、衣冠、农耕”、以“舟楫、珠贝、纹身、商贸、[5](P39)海战”为表征的中国海洋文明雏形。东夷与百越族群大多依靠海洋渔业生存,擅长经商,通过最初的迁徙漂流、后期的航海不断将中国海洋文明扩散到环渤海、环东海、南海以及朝鲜、日本、东南亚、太平洋岛屿甚至美洲等地,这些地区陆续有中国海洋商品、器物遗存等考古发现,而在中国沿海地带发掘的诸多贝丘遗址也被视为中国海洋文明初始的印记。在中国早期海洋文明的影响下,亚太地区的“东亚文化圈”与“南岛语族文化圈”基本空间格局得以确立,为华夏文明的兴起及“汉文化圈”的形成奠定了坚实的基础。

图1 远古时期中国海洋文明空间拓展态势

(二)封建时期中国海洋文明的空间结构

从公元前111年汉武帝平定南越国开始到公元1433年明郑和下西洋结束,历时1544年的封建时期被称为中国海洋文明的繁荣上升期。[4]远古时期,东夷和百越族群曾向西与中原社会力量角逐,直到秦汉王朝完成了对中华地区的一统,海洋文明开始更多地被内陆文明屏蔽、渗透,甚至被打压。尽管受制于内陆文明,但未曾停止演进步伐,中国海洋文明的地理格局也在原双核式架构下继续延展、更新。

汉唐朝廷建立后,沿海地区被纳入以农耕文明为主体的王权体系,海洋文明在陆海整合中逐渐失去优势地位,各项政治、经济、文化活动更多以内陆文明为本位来开展,给海洋文明的演进造成了较大阻碍,一些海洋文明积累经过加工、篡改、重新阐释后融入华夏文明体系,也对海洋文明原貌产生了一定异化作用。然而,由于汉唐主要对外精力集中在西北地区,相对宽松的政治环境又给中国海洋文明的传承、积累与发展创造了极为有利的条件。伴随指南针在航海领域的应用,中国沿海地区逐步构建起联结东亚、东南亚、南亚、西亚等地区的海洋贸易及文明交流网络状空间结构,海洋文明辐射范围不断扩大。尤其是五代十国的福建闽国、广东南汉国、浙江吴越国、江苏南唐国等皆以海洋贸易为主要经济来源,不断开辟新的航线,以至宋朝形成了泉州、温州、杭州(临安)、广州等海洋文明核心,使中国海洋文明重心逐渐南移东倾,如图2所示。唐宋海上贸易的实践和“海上丝绸之路”的繁荣不断充实着中国海洋文明的内涵,明朝的“郑和下西洋”更是将中国海洋贸易及文明交流网络进一步扩充,向西一直触及到非洲东海岸,如图3所示。在1500多年的历史长河中,中国海洋文明空间结构由最初的双核式格局经由南下、北上、东出拓展,在中国形成了南北两大海洋文明区,开拓出纵横交错联结大半个地球的多核式网络空间结构,环中国海域形成了众多渔场,部分海岛得以开发,除海洋捕捞业外,海水养殖业、手工业均有不同程度发展。而不同于西方海洋文明占领、侵略的特性,在空间结构延展的过程中,中国海洋文明形成并展示了多元、开放、包容、互惠、平等的价值风范,开创了和平共处、互利共赢的文明交流模式。

图2 唐宋海洋贸易及文明交流网络体系资料来源:百度百科.“市舶司”.百度网, http://www.baike.com/wiki/市舶司,2015-7-21.

图3 明朝郑和下西洋路线图资料来源:陶宏祥.中国为何无第二个"郑和".中广网, http://www.cnr.cn/military/luntan/t20050920_504107319.html, 2005-9-20.

(三)殖民时期中国海洋文明的空间结构

然而,在从封建向近现代转型的历史时期,中国海洋文明由于受到内部禁锢锁国与外部列强入侵的双重遏制,自1433年明宣宗罢下西洋至1949年新中国成立,不断陷入顿挫、徘徊的低潮。所幸的是虽然朝廷封锁了海洋对外开放航线,但在地方层面,海商们纷纷违禁下蕃与海外移民一同重振海上贸易,私人贸易航线逐渐取代了日渐衰落的朝贡体系,[4]创造了新的海洋生存空间,并在东南沿海地区重新构建了以南方港口为重心的海洋贸易和文明交流网络体系。这一时期,没有政府支持的闽粤人在葡萄牙、荷兰、英国和西班牙等海洋霸权国家之间顽强应对,艰难地延续着中国海洋文明的香火,泉州、漳州、潮州、厦门、广州、澳门等沿海城市逐渐成为中西海洋文明的交汇点,甚至出现了中西方交融的海洋文明形式,直到接连的战争彻底扭曲并停滞了中国海洋文明的演进。在逐渐退缩为内向海防的政策导向下,中国也失去了利用海洋实现社会与文明转型的机会,中国海洋文明从最初继续维持小范围的空间网络结构,到最终又回到了简单的散点式格局中。

(四)复兴时期中国海洋文明的空间结构

1949年至今,中国海洋文明在“重陆轻海”观念的转变下重新起航,受现代西方海洋文明的影响和启发,持续对内改革、对外开放,从产业、海权、港口、文化、管理、科研等多个维度创新发展模式,走向了立体化复兴道路。依托庞大的海洋基础设施建设和更为完整的海洋产业体系,经过数代人的努力,在沿海地区重新架构了以环渤海经济圈、长三角经济圈、海峡两岸经济圈、珠三角经济圈为基本框架的海洋生产、贸易和文明交流多核式网络状空间结构,且由环中国海挺进远海、深海、极地的力度显著增强,对外进行海洋贸易和文明交流的能力与影响力持续提高,力图完成由海洋大国向海洋强国的历史跨越。但几百年的断裂,使得中国海洋文明至今依然处于文明体系的边缘位置,当前取得的成就仍是以海防军事、经济贸易、科技研发为主,意识形态尚停留在民间文化层次。可以想见,感悟历史的辉煌,深挖海洋人文根脉,弘扬自古倡导的多元、开放、包容、共存的中国海洋文明精神,从文明认同中汲取凝聚人心和规范行为的力量,形成海洋文明在中国、亚洲乃至全球文明体系的话语权和影响力,尚有很长的道路要走。

四、中国海洋文明的地理区域划分

自远古时期以来,中国海洋文明形成的地域架构,历经了数千年的更迭仍在不断变化。中国沿海各地海洋文明的内容、特点、性质亦随着自然地理环境的变迁、区域内外经济联系的加强、各类文化的交互融合,在发展出一些共性的同时,又保留着诸多差异与特性。

为进一步展示中国海洋文明的精髓,理顺新时代中国海洋文明复兴可依托的人文精神及地理框架,基于地理环境长期促成的中国沿海各地海洋文明特质,同时参考中国地域文化区的形成和演变,以及全国海洋功能区划和海洋经济区划,将中国沿海11省市划分为4大海洋文明区域,分别予以论述。即辽宁、河北、天津、山东、江苏北部受远古时期海岱文明的辐射较为明显,划归为海岱文化圈,同属环渤海经济区;江苏南部、上海、浙江是远古和封建时期吴越文化的发祥地,划归为吴越文化圈,同属长三角经济区;封建和殖民时期的闽台文化由福建和中国台湾兴起,将福建和台湾划归为闽台文化圈,同属海峡两岸经济区;广东、广西和海南创造了封建和殖民时期的岭南文化,划归为岭南文化圈,同属珠三角经济区,其地理格局如图4所示。

图4 中国海洋文明地理区域划分

(一)海岱文化圈

作为中国上古时期的东方古老部族,东夷人主要分布在山东东部、河北南部和江苏北部,在跨渤海和黄海的东西、南北方向上有较广泛的活动范围,其创造的东夷文化又被称为海岱文化,是中国海洋文明起源重要的一脉。早在六七千年前,东夷人就与外界有了跨海交流的联系,随着时间推移和技术创新,东夷人航海能力不断提升,东夷文化在更大范围内得以传播,除今环渤海地区外,也波及到了朝鲜和日本。因海岱地区靠海用海、智谋天道,尤其重视渔盐工商,成为春秋战国时期最强大昌盛的文明体,[6]以“海王之国”、[7](P216)“洋洋哉,大国之风”[8](P1477)雄踞于东方。海岱文化一方面具有海纳百川的气魄,先后容纳了儒家、法家、墨家、道家、纵横家、阴阳家、兵家、方士、术士等百家思想,海岱文化圈也成为华夏文明重要的百家争鸣与融合之地;另一方面海岱文化又有很强的变通和民主精神,讲求言论自由、政法开明,倡导分权式国家管理体制,且具有崇尚科学的意识,培养了扁鹊、公孙龙、孙武、孙膑、甘德等一批优秀学者,塑造了明显不同于相对保守的中原农业的文明形态。

(二)吴越文化圈

吴越文化又称江浙文化,以钱塘江为界可细分为“吴文化”和“越文化”,两者同出一源,是“百越文化”的分支。从河姆渡文化、良渚文化走来,吴、越文化在流变、交融、激荡、集成中逐渐趋于同种文明样式。在舟山定海发现的马岙文化遗址表明早在6000多年前,江浙先民就已掌握了先进的航海技术,不断拓展生存与生活空间,为文明的延续和传播奠定了基础。[9]依靠航海技术,现今中国南部沿海包括江苏南部、浙江、福建、两广沿海地区以及海上交通运输悉数掌控在吴人、越人包括百越人手中,尤其是吴国、越国拥有当时最为发达的造船业,“不能一日而废舟楫之用”,[10]春秋后期,两国先后建造了大型战船,并组建起庞大的海军。吴人、越人皆以渔盐之利为富国之本,依托沿海生活、生产方式创造的海洋文明亦吸收了中原文化、海岱文化的精髓,显示出开放、融合的姿态。同时,吴、越人也积极进行海外交流,距今四五千年前即已到达过太平洋各岛屿,甚至在吴国遗址亦有西方器皿出土。[6]兼容并蓄是吴越文化乃至后来海派文化共同的特征,濒海的“山水形胜”造就了吴越文化的人文精神与文化习性,非但赋予锦绣江南特有的秀美、柔和,而且熔铸了吴越精致文化的审美取向和价值认同,加之商品经济率先起步,经世致用的工商精神、敢为人先的自我超越都是摆脱狭隘的视域和地域羁绊、打造出“包孕吴越”多元文化体的关键。

(三)闽台文化圈

在闽台地区迟于中原地区发展的从蛮荒之地到理学之乡的构筑中,先后经历了“远儒”的叛逆、文化的开放、“崇儒”的规范、多元的融合等充满了文化价值辩证与认同的过程。明代以降600多年来内陆文明与海洋文明冲突中“禁海”、“开海”的反复,也强化了闽台人浓厚的商品生产和贸易意识。而近代以来西方列强侵占、掠夺的屈辱抗争史,一方面激发了闽台人的民族斗争意识,另一方面作为异质文化的进入口,也使闽台沾染了某些盲目媚外的文化色彩。闽台文化可视为从中国大陆文化向开放海洋文化过渡的多元交汇的“海口文化”,[11]具备显著的多样性和丰富性。由于偏离中原文化的强大势力,边缘化的地缘优势、松弛的政权震慑,加之危峰兀立、风起浪涌的生存环境,东南沿海的闽台人常年经受骇浪洗礼,练就了剽勇刚烈、好勇重义的性情。同时,人口流徙、社会动荡,尤其在清代以降频发的利益冲突乃至械斗,又进一步强化了闽台人的亲族观念和原乡意识。这种基于乡缘群体依赖而形成的好勇重义,在异族殖民统治时期激发出了高扬的民族意志,让闽台人敢于争取,不惜冒险逞强、勇于拼搏,促进了其舍身克难海洋心态的形成,[12]亦为私商海上贸易活动的崛起和如今海洋经济的繁荣奠定了基础。简言之,恶劣的自然条件、开放的文化意识、坚韧的海上移民与贸易传统,造就了闽台文化勇开拓、倚工商、尊海神、蔑权威、重信义、乐兼容[13]的本色。

(四)岭南文化圈

岭南指五岭以南地区,北依南岭,南临大海,作为相对独立的自然地理空间,孕育出了独特的文化气质。岭南文化又可细分为广府文化、福佬文化、桂系文化、海南文化、客家文化。[14]在远古时期岭南也是百越族居住之地,自秦始皇于五岭设置象、桂林、南海三郡以降,中原荆楚闽越移民四次大规模迁入、中原政体持续建制、历代战争军人长久留居使得岭南文化并没有摆脱中原文化、荆楚文化、闽台文化、甚至吴越文化的影响,[15]但自然环境、社会制度和文化价值追求决定的岭南文化核心,尽管一方面与华夏主流文明如出一辙,明显受到强势文化的牵制和渗透;另一方面又让其具备包容、务实、竞争的内在独立品格与精神。中外商贸与文化交流在岭南地区一直十分频繁,特别是“海上丝绸之路”的开辟和延伸,将两广港口推向了国际通商口岸的重要地位,海洋文明普遍具备的开放、兼容、重商、多元等特质,岭南文化同样齐备。同时,由于接受中原正统文化辐射较晚且有延迟,非正规、古朴、纯真的岭南文化个性有着较好的保留和成长,集中体现在饮食、戏曲、语言、习俗等“物象”领域,[16]且岭南人虽精明,但较务实,既不同于吴越人的工于算计,又鲜有闽台硬碰硬的刚烈性子,在文明融通的过程中,形成了突出的物质和精神创造和再创造的文化意识与创新精神。尤其在近代中西方文明激烈的碰撞中,传统中华文明的强势地位受到挑战和限制,岭南地区作为中外物质和信息交汇的桥梁和窗口,融通了诸多外来文明的进步元素,其在特定的社会生态变迁中作出的“改革创新”[17]价值选择为中国海洋文明的进步提供了有益支撑。

五、结语

中国沿海地区不仅拥有海洋文明基因,甚至未曾间断地丰富着海洋文明的物质贡献与精神内涵。海洋文明的精髓在于其多元性、开放性和兼容性,而中国海洋文明在历史进程中展示的谦谦君子之态、兼容并包之体、友好和平之德、泱泱大国之风,[2]通过海上贸易和文化交流网络,曾经使东亚、东南亚等众多国家和地区自愿成为环中国海文明圈的成员。在现今中国海洋事业再次复兴崛起之时,此种文明形态同样可以作为赢得世界人民认同、倡导海洋权益公平竞争、促进海上贸易诚信开展、引导精神家园重建的中坚力量。从整体上探讨中国海洋文明依托独特地理环境产生、演进的历史进程和空间格局,阐述中国海洋文明丰富的人文内涵,彰显东方文明独特的价值判断准则,对于今天中国海洋文明的复兴能够提供历史借鉴和框架支撑,对于中国融入多元化世界文明体系亦能聚集人心、形成影响力。

以史明志,中国海洋文明应以经过历史反复检验的正向人文精神为依托,选择恰当的崛起根基、路径和方式,既考虑世界各国海洋文明的发展特质和定位,又重视中国所处内外环境及面临的挑战机遇,沿着历史造就的多元、开放、包容、和谐、互惠、平等的方向前行。其一,应当重拾失落的海洋文明自信,衔接大航海时代前夕东西方共同航海的历史脉络,[18]追溯中国特有的和平海洋贸易与文化交流模式,展现和谐共存、平等共赢的交融传统,发挥“求同存异”“不战而屈人之兵”的文明魅力,一以贯之,影响并惠及世界。其二,应延续“辅万物之自然”“天人合一”“改革创新”的理念,在推进各类海洋环境资源可持续开发利用、实现沿海地区经济社会健康繁荣的基础上,依靠经济、法律、科技、政治、文化、军事等各海洋文明要素的立体匹配和有机协调,倡导国际合作机制和国际和平政治机制的建立,切实维护周边海上贸易秩序及国家海洋权益安全,重塑中国海洋文明发言权乃至主导权,同世界各国一道“共谋和平、共护和平、共享和平”。[19]

[1] 曲金良.海洋文化概论[M].青岛:青岛海洋大学出版社,1999.

[2] 曲金良.西方海洋文明千年兴衰历史考察[J].学术前沿,2012,(7):61-77.

[3] 宣兆琦.海岱地区古代文明的地理环境与远古居民[J].管子学刊,2010,(2):76-79.

[4] 杨国桢.中华海洋文明的时代划分[J].海洋史研究.2014,(1):3-13.

[5] 黑格尔著,王造时译.历史哲学[M].上海:上海书店出版社,1999.

[6] 曲金良.中国海洋文化的早期历史与地理格局[J].浙江海洋学院学报(人文科学版),2007,24(3):1-11.

[7] 刘向编,耿振东译.管子译注[M].上海:上海三联书店,2014.

[8] 司马迁.史记:第32卷[M].北京:中华书局,1959.

[9] 柴骥程.浙江:“海上河姆渡”遗址受到妥善保护[N].浙江日报,2000-09-05.

[10] 吴玉贤,王振镛.史前中国东南沿海海上交通的考古学观察[A].中国海上丝绸之路[C].福州:福建人民出版社,1991,183.

[11] 刘登翰.论闽台文化的地域特征[J].东南学术,2002,(6):109-119.

[12] 赵君尧.闽台海洋文化的地域特征[A].第三届闽台文化学术研讨会论文集[C].福州:海峡文艺出版社,2006.218.

[13] 庄锡福,吴承业.论闽台文化的海洋性特征[J].华侨大学学报(哲社版),2000,(4):78-86.

[14] 刘益.岭南文化的特点及其形成的地理因素[J].人文地理,1997,12(1):44-46.

[15] 李慕寒,沈守兵.试论中国地域文化的地理特征[J].人文地理,1996,(1),7-11.

[16] 吴国钦.岭南文化特色管窥[J].华南师范大学学报(社会科学版),2008,(4):3-5.

[17] 陈建森.关于区域文化研究视域和价值取向的思考——以岭南文化为例[J].华南师范大学学报(社会科学版),2008,(4):6-8.

[18] 于逢春.中国海洋文明的隆盛与衰落[J].学术月刊,2016,(1):11-20.

[19] 习近平.在中法建交50周年纪念大会上的讲话[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/world/2014-03/28/c_119982956_2.htm,2014-3-28.

责任编辑:高雪

The Research on the Spatial Structure of Chinese Marine Civilization

Gao Lehua

(College of Liberal Arts, Journalism and Communication, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Chinese marine civilization is an important part of Chinese civilization, and a strong support for Chinese maritime power, but a systematic study on the evolution of the geographical basis and spatial structure of Chinese marine civilization formation has not yet been conducted. Therefore, based on analyzing the unique natural and human geographical factors in the coastal areas of Chinese, the article investigates historical evolution and spatial structure of the Chinese marine civilization during the ancient period, the feudal period, the colonial period, and the revival period, and then based on the cultural spirit and geographical frame, divides Chinese 11 coastal provinces into four marine civilization areas: Haidai culture circle, Wuyue culture circle, Mintai culture circle and Lingnan culture circle, so as to provide a historical reference and a geographical frame for revival construction of today's Chinese marine civilization.

marine civilization; geographical factors; spatial structure; regional division; marine culture circle

2016-02-26

高乐华(1985-),女,山东济宁人,中国海洋大学文学与新闻传播学院讲师,主要从事海洋文化与经济研究。

K928.6

A

1672-335X(2016)05-0053-06