基于语料库的西方媒体对两起暴恐事件报道比较分析

2016-10-24齐桂红

齐桂红

(武警学院 基础部,河北 廊坊 065000)

基于语料库的西方媒体对两起暴恐事件报道比较分析

齐桂红

(武警学院 基础部,河北 廊坊065000)

当今,恐怖袭击在世界各地频繁发生。一些西方媒体对发生在我国的暴恐事件与发生在他国的暴恐事件态度不一。在收集西方主要媒体BBC与CNN有关昆明、巴黎两起暴恐事件报道的基础上,从标题、主题词、语境三方面分析西方媒体对两起暴恐事件态度的差异及原因。

暴恐事件;西方媒体;新闻标题;意识形态

近年来在中国发生了多起恐怖袭击事件,从2009年的新疆“7·5”事件到2014年3月云南的暴恐事件都给我国的社会安全带来了威胁。而发生在中国云南省昆明火车站的暴恐事件造成了143人受伤、29人死亡的严重后果。2015年5月在法国的巴黎同样发生了令人震惊的暴力恐怖事件,造成了3人死亡的后果,各国政府对此表达了强烈谴责,各大媒体也纷纷报道。而西方媒体在报道这两起恐怖袭击事件时,使用了不同手法,使人感到西方媒体对中国事件报道的偏颇与扭曲;导致读者对昆明暴恐事件的误解、误判。西方媒体这种做法严重地损害了中国在国际社会的声誉。本文以英国的BBC、美国的CNN媒体对这两起报道为语料分析的主要内容,使用Antconc检索工具对新闻标题从直观的角度进行解读;对检索的主题词与主要词汇使用的语境进行分析,找出西方媒体对两起事件报道差异的原因。

一、两起暴恐事件报道的标题解读

新闻媒体的职责是让公众了解事件的真相,而不应使个人的立场、意识形态混入对事件公正、客观的报道。标题是文章的主旨,是内容的浓缩;新闻标题又隐含着报道者对报道对象的认知态度、立场观点、意识形态等,具有明确、强化事件性质的作用。新闻报道的题目还会直接影响读者对事件的判断。

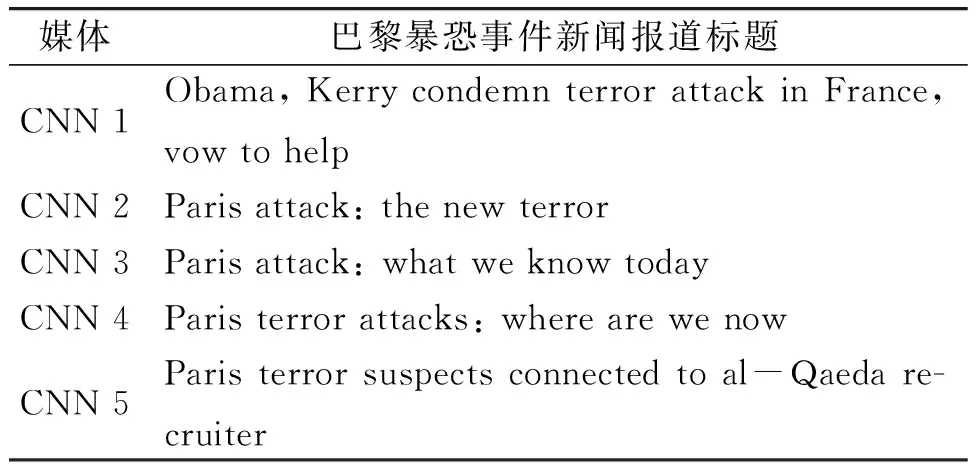

我们通过新闻标题,可以直观地了解西方媒体对昆明、巴黎两起暴恐事件的报道。新闻报道中会使用引语及转述性言语。使用引语时,有的会直接引用全文,也会直接引用其中的词语,但这样的话语有断章取义之嫌,不能很好地表达原说话者的意图。转述性的言语则能将事务表述清晰,但这种转述在标题中并不能很好地使用。Dan Sperber 和 Deirdre Wilson认为任何话语或语句都以两种方式表述事务:一种是描述性表述,通过自身的命题直接表述某一事态;另一种为解释性表述,是通过转述他人话语间接表述[1]。西方媒体历来标榜自己公平、公正、客观,然而对有关中国的报道却鲜能体现真正的公正、客观(详见表1、表2)。

表1、表2中,新闻媒体的报道运用了描述性与解释性表述方式。解释性表述包括表1中5个标题及表2中的CNN 1、CNN 5;描述性标题有表2中的CNN 2、CNN 3、CNN 4。解释性表述是指转述话语发出者及消息来源的话语,它的关联性不仅在于转述消息来源的话语和思想,而且还会在转述过程中加上转述者对转述内容的态度与评价。这种主观阐释影响着消息来源、转述形式、转述动词及转述内容的选择。分析上述媒体的解释性表达,可以看出西方媒体对两起暴恐事件态度的差异。

表1 新闻标题统计1

表2 新闻标题统计2

对于不同的消息来源,表1的两家媒体运用了不同的转述形式。转述官方的话语采用了叙述性转述和直接引语相结合的转述形式(CNN 1)。伤亡人数是直接引语的内容,而标题中的“terror”被打上了引号,引号的使用突出了媒体对事件的态度。叙述性转述融入了媒体的语气,预示着其对直接引语的评价,影响着读者对引语的认知,而authorities say出现在被转述之后,则暗示着明显的消极性以及对该事件性质的不认可。CNN 2的转述以断言的形式出现,这种形式会使读者对昆明暴恐行为产生怀疑,对于死亡人数及受害人的怀疑,出现在读者面前的中国政府是个乱扣帽子、不明是非的政府。BBC 2中的转述性内容削弱了事件本身的性质及严重性,在不承认昆明恐怖袭击的同时,诱使读者对这起事件的注意力放在knife一词上。因为读者在看到冒号后面的词语“强化安全防范措施”(security tightened)一词时不禁会问:一起普通的刀伤事件难道会让人感到随时会有危险,时刻提防他人吗?而整个标题本身则令人产生无限的联想:(1)中国是个不安全的国家,危险时刻存在;是不是军队昼夜在街上巡逻,人人遭受盘查?进而读者得出结论:中国是个没有自由的国家。由此西方媒体达到了其宣传的目的:中国与西方民主国家不一样,不安全,无自由,人人或成为国家机器的耳目。(2)标题混淆了事件的主体。若执法者对杀人者加以严惩,在外界看来或会造成过度执法;若不加以严惩,外界又会发声批评,该国无法律可循。无论哪一种惩罚,都会降低中国政府在国际上的形象,前者会招致无自由、独裁的批评;而后者会引来执法随意性、主观性的批评。新闻标题转述动词作为被转述的语境内容,具有预示和支配功能。而标题CNN 1和CNN 2中的say、described在转述内容中具有负面、消极的作用,增加了媒体对事件转述的主观随意性与主观臆断性。

表2的1和5虽同为转述性语句,但其功能与表1完全不同。CNN 1也采用了叙述加引述的方式,其作用却是正面的、积极的,即媒体对巴黎事件恐怖袭击持肯定态度,而condemn一词则坚定着这种态度与认识,读者不会产生歧义、误解。CNN 5标题的解释性意义在于将这起恐怖袭击事件矛头直指袭击的始作俑者——基地组织。

新闻报道在很大程度上是记述人们所说的话以及他们是怎样说这些话的。“新闻的这条基本原则可以表述为某件事如此是因为某个人说它如此。”*转引自辛斌:《新闻语篇转述引语的批评性分析》,载《外语教学与研究》1998年第2期。人们在使用语言时不自觉,或者有意地选取语言项目和表达方式,这些都体现着人们的意识形态。由此可见,西方媒体对昆明暴恐事件报道的真实目的不是让读者了解事件的真相,而是代表其国家权力对读者进行灌输与操作。他们是各自国家的话筒,是其权力工具,是用来维护其意识形态的工具[2]。

二、主题词频率分析对比

词汇是人们用来建构和反映对客观世界和主观世界经验最基本的语法手段。范戴克认为通过考察新闻语篇中使用的词汇可以揭示其中隐藏的观点或意识形态。意识形态的结构是以“我们(we)”和“他们(they)”这两个对立集团为特征来区分的,范戴克通过研究发现语篇的生成者在语篇中使用的一个总的策略,并把它称之为“意识形态矩阵(ideological square)”,包括:(1)突出强调“我们”好的行为或优秀品质;(2)突出强调“他们”不好的行为或恶劣品质;(3)淡化或弱化“我们”不好的行为或品质;(4)淡化或弱化“他们”好的行为或优秀品质[3]。Halliday认为,“语言本身是一个庞大而复杂的由许多子系统构成的符号系统,一套系统化的”意义源泉;语言系统内的每个子系统都有一组可供选择的项目,每个选项都表达一定的意义,所以对任何一个选项的选择都是对意义的选择[4]。

在两起报道中,西方媒体是如何突出强调“他们”好的行为与品质,淡化、诋毁“我们”的呢?以下是关于两起事件报道的主题词汇表(见表3、表4)。

表3 巴黎暴恐事件报道主题词汇表

表4 昆明暴恐事件报道关键词表

我们选取了出现频率5以上的词汇,降序排列。通过观察表3,我们看到主题词汇与事件的关联性极为密切,既包括了主要词汇如袭击、恐怖分子、受害人,又能够涵盖与恐怖行为有关的组织、人群、信仰后果等一系列的词汇,呈正相关性。选取的材料中,使用attack的频率为158次;victims一词的出现频率为34次;terror/terrorists出现了97次;freedom一词为34次;security为26次;terrorism为17次。这些词语都是恐怖袭击事件中的高度共核词语。

此外,通过本表还可以发现这起恐怖袭击事件的制造者以及与之相关的国家、民族、宗教信仰等词语。西方媒体认定这起事件为恐怖袭击,在这起事件中,受害人被杀死。事件与恐怖组织有关,如基地组织(al-Qaeda)、ISIS以及支持这些恐怖活动的国家如叙利亚(Syria)、伊拉克(Iraq)等穆斯林(Muslims)国家;这些恐怖分子使用武装暴力,是极端宗教组织。这些所谓圣战人员(jihadist)为了圣战(jihad)不惜牺牲他人的生命,剥夺他人的自由,是赤裸裸的恐怖主义行径(terror attack)。上述关键词语无不与恐怖主义、极端组织有关。

有关巴黎事件的报道,西方媒体直接使用了恐怖(terror)或恐怖分子(terrorists),使用次数为80次之多。这说明西方媒体对此事件十分愤慨,强烈抨击恐怖分子残忍的暴力(violence)行为。观察上述词语,人们最直接的感受是这是真正的恐怖行为,恐怖分子滥杀无辜。媒体在谴责恐怖行为的同时,也谴责支持这种行径的国家,矛头直指西亚的穆斯林国家。上述关键词都是与恐怖主义高度相关的词语,呈正相关且高度聚集。那么对产生了39人死亡严重后果的昆明暴恐事件,西方媒体的关键词又是什么呢?

在表4中,我们同样选取了出现频率5以上的词汇。这些词语给我们的第一印象就是与恐怖主义相关的共核词不多;其次是词汇分布非常松散,看不出与其相关的主题。具体分析结果是:在中国昆明的暴恐事件中,attack袭击一词出现的频率为50次;terrorist恐怖主义(分子)使用的次数总计为18次,但回到原文,我们发现无论是CNN抑或BBC,terrorist一词均使用了引号,所以可以计为0次;knife(刀子)一词的频率为17次之多,可见西方媒体对发生在中国的恐怖袭击事件所持态度。上述词汇中,排除恐怖分子一词,只剩下袭击一词为恐怖袭击的共核词,但是该词在任何事件中均可以使用,因此排除其使用的语境,从关于昆明暴恐事件的报道中根本找不到与恐怖袭击相关的共核词,这也从侧面验证了西方媒体并不承认昆明事件为恐怖袭击事件。

该表的词汇涉及领域非常广,结合其使用的新闻标题,我们并不难理解这些词汇的广度。因为:(1)在西方媒体看来,既然这不是恐怖袭击,那么就是普通的持刀刑事案件。(2)即便是刑事案件,西方媒体也刻意将其与汉民族相联系。因为在他们看来,在中国只要发生刑事案件、恐怖袭击或其他案件,他们均会将其与汉民族或中国政府相联系,而根本不管事实的真相。这也符合其阴暗的心理——矮化中国、分裂中国、抹黑中国。(3)西方媒体不认为在昆明发生的是恐怖袭击事件,他们认为这些人充其量是分裂分子(separatists)拿刀子(knife)乱砍乱刺(stabbing)的街头刑事案件,是好斗者(militants)而已。从表中的关键词我们可以读出其他隐语。在西方媒体看来,虽然这些维吾尔人(Uighur)是拿刀子(knife)杀人,但这起事件却与中国的政治(political)、汉民族(Han)有很大的关系,所以Han、Uighur这两个词的频率非常高。西方媒体选择使用上述词语的真正目的是为了混淆视听,歪曲事实,丑化中国政府,美化恐怖分子。

三、语境的不同

语言环境是指语言活动赖以进行的时间、场合、地点等因素,还包括表达、领会的前言后语、上下文等。Langacker认为语境不仅包括说话者的地理、时间、社会、年龄和性别信息,也包括保证如何在交际中成功实施言语行为的心理因素[5]。语境对语言理解具有补充作用,主要表现在对语言的深层含义及言外之意的理解方面。语言的深层含义必须结合具体语境,透过表面去深入理解。在这两起报道中,昆明暴恐事件报道的语境显然与巴黎不同。在对昆明的报道中,西方媒体大多使用了间接引语,将其变成了转述性消息。

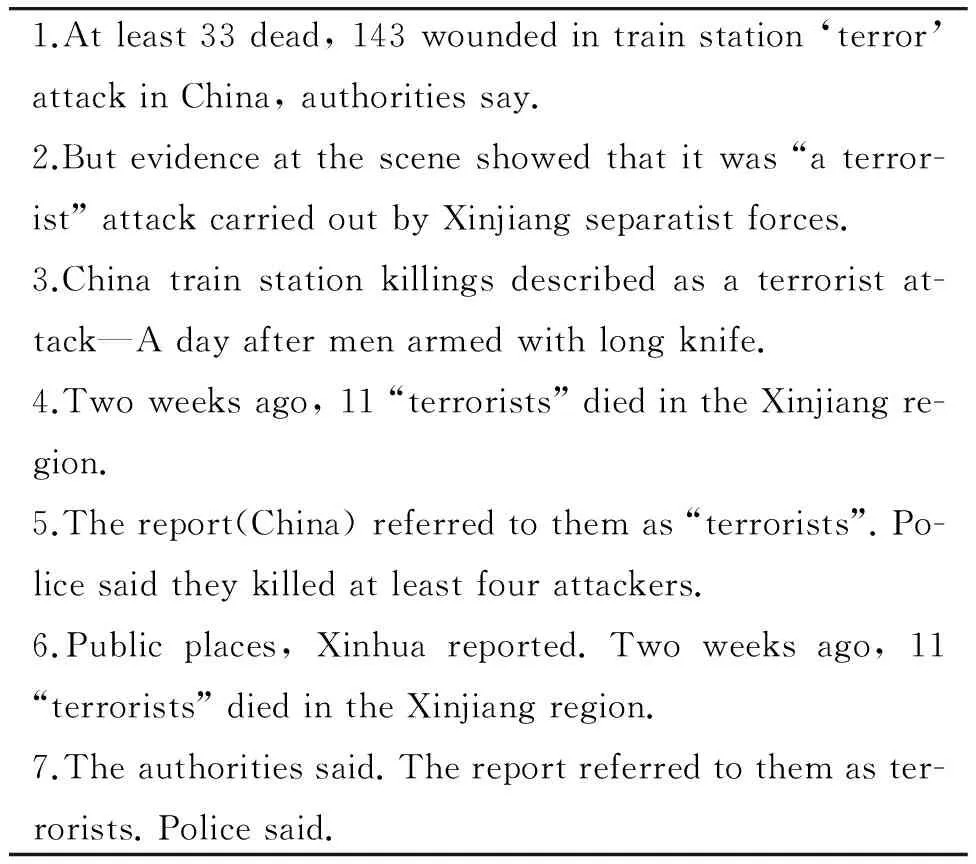

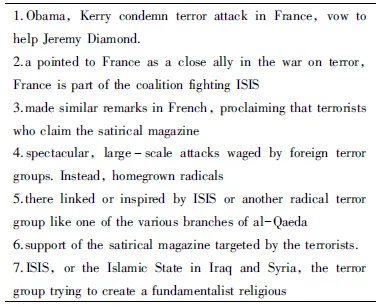

仅以“terrorist/terror”这两个词语为例,分析其使用的具体语境(见表5、表6)。

表5 昆明事件使用的语境

表6 巴黎事件使用的语境

从表5我们看到恐怖分子一词出现了7次,其中5次使用了引号。这说明西方媒体并不认为这次事件是恐怖袭击,因为在这些媒体看来此次事件是被(中国政府)描述为“恐怖袭击”;是中国的媒体称他们为“恐怖分子”;两周前,有11名“恐怖分子”在新疆死亡,该语句凸出了死亡人员的地点,言外之意无非是在其看来根本不是恐怖分子,使读者对政府的做法产生巨大的疑问;而发生在火车站的伤人事件也被(中国)描述为恐怖袭击等等。在此种语境中,根本体现不出施暴者的残暴,相反读者对其会产生同情心理,更体现不出报道对受害人的同情。

由此可以看出西方媒体歪曲事实,为恐怖分子开脱,使不明真相的读者误认为这起事件并非中国政府所说的暴恐袭击,这起事件的起因乃中国政府和汉民族造成的,以达到其混淆视听、污蔑丑化中国政府,挑唆中国国内民族矛盾的目的。

从表6相关的语句可以看出,西方媒体对巴黎恐怖袭击事件直接使用了恐怖/恐怖分子词语,毫无掩饰、疑义,态度肯定、坚决。报道中媒体称法国为打击恐怖分子的联合体成员;奥巴马、克里都谴责了这次恐怖袭击;这起恐怖袭击与ISIS或其他极端恐怖组织有关。报道客观分析其原因、何人所为并表明坚定的态度,也读不出、看不到任何怀疑、挑唆、煽动的字眼,这与对昆明暴恐事件的报道在态度、语气、读者的阅读位置等方面存在着极大的差异。

四、结束语

媒体语篇中隐藏的权力和特定社会群体使用这种权力的能力有赖于新闻报道和其他媒体活动中的有系统的倾向性,这种倾向性影响着阅读的主体,而媒体的威力和效果是通过不断重复使用类似的表现形式并以同样的方式建构“阅读位置”[6]和塑造阅读主体等来累积而成的。媒体通过使用不同的赋名、选择不同的词语,直接操纵意识形态,影响读者对事实的判断;同时通过预设选择来构建其意识形态,正如“China train station killings described as a terrorist attack”就是通过预设来引导读者对发生事件产生质疑的,因为当读者读到该报道时无论如何也不能够将其与恐怖事件进行联系。

通过分析,我们看到,西方媒体报道昆明及巴黎暴恐事件的态度截然相反。通过新闻标题的预设、关键词及语境的使用,将其意识形态构建其中。西方媒体对中国与法国的暴恐袭击报道采用双重标准,置中国人民的生命于不顾,歪曲事实,矮化中国政府与中国人民。西方媒体对发生在中国的事件历来都认为是中国政府与汉民族造成的,对于发生在中国的恐怖袭击事件的认识与态度更是如此。以他们的标准,只有西方的制度是最完美的,他们的人权保护最到位,他们的社会最文明;殊不知,其文明表象的背后隐藏的是原始的丛林法则。

[1] SPERBER D, D WILSON.Relevance: communication and cognition[M].Oxford:Wiley-Blackwell,1985:224-231.

[2] 马尔库塞.单向度的人[M].张峰,等译.重庆:重庆出版社,1993:9.

[3] VAN DIJK T A.Cognitive situation models in discourse production[C]//In forgas, J.P (ed) language and social situations,NY.1985.

[4] HALLIDAY M A K.An introduction to functional grammar[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,1994:45.

[5] LANGACKER R W.Foundations of cognitive grammar:vol.II[M].California:Stanford University Press,1987:126.

[6] 辛斌.批评语篇分析的社会和认知取向[J].外语研究,2007(6):201.

(责任编辑李献惠)

A Corpus-based Analysis of Two Terrorist Reports by Western Media

QI Guihong

(DepartmentofBasicCoursesTeaching,TheArmedPoliceAcademy,Langfang,HebeiProvince065000,China)

Currently terrorist attacks happen worldwide. Since 2003, over ten serious terrorist attacks have occurred in China, resulting in grave consequences. They are condemned by international community. However, western media hold different attitudes towards terrorist attacks happened in China and other countries. The analysis in this paper is based on the reports by BBC and CNN about terrorist attacks in Kunming and Paris from three aspects—headlines, keywords and contexts.

terrorist attacks; western media; news headlines; ideology

2015-08-28

齐桂红(1966—),女,河北固安人,教授。

D815.5;G212

A

1008-2077(2016)07-0075-05

●反恐处突研究