园艺疗法干预儿童孤独症的生态学、社会学及生理学机制研究

2016-10-24赵非一张浙元夏小芥

赵非一,张浙元,韩 茨,夏小芥,许 红

(1.上海中医药大学附属市中医医院;2.浙江医学高等专科学校海盐临床医学院;3.华东师范大学教育学部)

园艺疗法干预儿童孤独症的生态学、社会学及生理学机制研究

赵非一1,张浙元2,韩 茨3,夏小芥3,许 红1

(1.上海中医药大学附属市中医医院;2.浙江医学高等专科学校海盐临床医学院;3.华东师范大学教育学部)

作为农林学与医学的交叉学科,园艺疗法被证明对儿童孤独症干预效果显著,且无副作用。西方发达国家对园艺治疗关注广泛,已形成相对完善的治疗规范及体系。国内相关实验及临床报道少,且主要集中于对康复花园的设计规划进行探讨,对园艺疗法的其他形式鲜有关注、研究范围狭隘;对园艺疗法的康复机制多集中于心理学及园林设计层面的讨论。值得一提的是,森林疗法在国内研究极少,且常常被纳入环境卫生学科,但从其治疗手段及起效机制来看,应属于广义园艺疗法的范畴,因此也被本文纳入讨论。通过分析园艺疗法的多样形式、多种机制,旨在推动国内儿童孤独症园艺治疗的研究开展,并为临床应用提供更完备的理论依据。

园艺治疗;森林疗法;孤独症谱系障碍;康复

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,简称为ASD),被公认为是一个全球性公共卫生事件[1],是以社会交往障碍及重复性、限制性行为为主要临床特征的广泛性发育障碍。ASD存在广泛流行率,中位数为69.5‱[2]。在发达国家发展尤其迅速,如美国CDC流行病学组报告当地ASD患病率达1.47%[3],韩国约2.64%[4]。而基于我国庞大的人口基数,本土ASD患者的康复任务无疑更加严峻。西方研究者还认为,ASD可能在很大程度上导致患者残疾,并由此对整个家庭甚至社会大环境造成严重经济负担[1]。我国2006年的全国残疾人群普查已证实这一观点:ASD儿童残疾率为0.212‰,其中极重度及重度残疾高达58.8%[5]。

作为自然疗法中最容易实现的治疗手段之一,园艺疗法起源于医疗环境中的园林景观概念,强调综合调用植物及自然环境因素,多途径促进疾病康复[6]。近年研究[7]已证实,医院设置的康复性园艺花园,对以情绪及行为问题为主要表现(和)或主要诱因的心理精神性疾病是一种有效的干预及康复手段,不仅能促进疾病预后、减轻压力、增加幸福感,还有助于提升患者的再就业率及社会生活参与度。其内在效应被认为可能与“景观植物和人类认知、情感行为间的显著相关性”有关,即在与植物接触过程中,自然环境对人类身心产生了双相调适作用,包括园艺景观通过有效提升脑皮层额叶α脑波振幅、降低血压及肌张力等一系列身心变化,从而实现患者情感、生理上的自我价值,增进自我接受度[8-10]。作业治疗学、预防医学及替代医学等领域也因此显示出对园艺疗法的兴趣,并先后将其纳入本学科中对于心理性疾病的临床干预策略或治疗标准[11]。另外,也有极个别的研究[6]会将广义园艺疗法进一步细分为以静态助益为主的康复花园和以动态助益为主的狭义园艺治疗,并认为两者之间存在相互促进的双向影响,本文就此暂不作探讨。

ASD目前尚无特效治疗手段。临床主要以应用精神神经类药物为主;一些康复中心及特教学校还会配合异常行为纠正及早期教育训练等辅助方式进行干预。而园艺治疗等自然疗法则被认为是未来临床抗心理精神性疾病的治疗趋势[12-13],其不仅能帮助患者解决当下的心理及社会困境,且不存在依赖性、耐受性等问题,对疾病的长期康复及患者后期的成长发展亦有延续作用;另一优势来自园艺治疗本身的趣味性,即增加了治疗的吸引力,患者的接受度、依从性也因此更好。

不同于国内绝大部分相关研究集中报道康复性园林的设计规划方案(康复园林仅是园艺疗法的一种表现形式),本研究拓宽范围,以ASD为核心,还关注室内及户外栽种、植物手工艺制作等园艺治疗的其他形式;跳脱传统研究范式上仅从心理学和(或)园林设计层面对园艺疗法的讨论,转换视角,从社会学、生态学(包括生态心理学)及神经生理学(重点关注过往少有涉及的绿视率及神经通路)等3方面,探讨园艺疗法抗ASD的效应机制;纠正森林疗法附属于公共卫生学科的错误分类,根据国际标准纳入广义园艺疗法学范畴探讨。本文研究目的在于:(1)系统分析园艺疗法的多样化形式、多通路机制,为未来的实证研究提供理论依据;(2)梳理西方国家成熟的园艺治疗体系下抗ASD的临床路径,指导本土园艺治疗方案的优化;(3)在尚欠缺园艺疗法专业教育体系的环境下,提出针对性建议,认为符合中国国情的园艺疗法方案应该是由园艺师(农艺师)、作业治疗师、精神卫生医师及心理咨询师共同制定。

一、园艺疗法的定义、发展及适应症

(一)园艺疗法的定义及森林治疗的纳入

园艺疗法属于农林学、医学及心理学的交叉边缘学科,是对希望改善身体和精神状态的人,通过园艺操作及植物栽培、园林生态环境参观及维护等相关活动,构建“人-植物”的双向沟通平台,从而在心理、社会及生理多方面进行自我调整的一种有效康复手段[14]。治疗过程中,植物环境作为载体,治疗师仅引导或协助,病患是康复主体及主动者[6]。借以植物、园艺及人与植物的亲密关系为推力,结合精神体力投入、希望、劳作、收获与享受的过程,使病患在园艺过程中获得治疗与康复,同时更了解自己及周围世界。

园艺疗法的类型被分为治疗型(对疾病或伤残进行医疗复健)、职能型(作为临床作业治疗的重要部分,旨在促进病患的社会属性,助其早日回归社会)及社会型(提升生活品质与福祉)。治疗形式多样化,具有趣味性,主要包括室内及户外栽种(室内盆栽、水栽植物的培育,户外林木花卉栽种,苗圃耕作),植物生态环境下的远足郊游(园林景观维护、植物园及植物展参观)及植物手工艺的制作(干燥花、人造花及植物美术拼贴制作)等[15]。

值得一提的是,在美国、加拿大及瑞典等园艺治疗体系相对成熟的发达国家,森林疗法其实最初就被纳入园艺治疗的范畴(由上述提及的园艺治疗形式中包括“园林景观维护、郊游”这一项可知),但搜索国内园艺治疗相关的论文,多集中于康复花园、小盆栽栽种等形式的课题研究,未将森林疗法纳入。还有部分文献错误地将森林疗法简单等同于“森林浴”,并归入公共卫生学科下的环境卫生范畴进行讨论。考虑这一错误划分的产生,仍旧与国内目前对园艺疗法尚未建立规范的体系及在学科认知上存在的不足有关。事实上,根据国际学科协会的划分,森林浴只是森林治疗的一种形式,其他还包括利用林产品及树木的作业治疗、利用森林地形及自然环境的医疗康复锻炼等,而这些均属园艺疗法的范畴[16]。应该说,森林疗法的实现,即是人体通过吸收森林释放生化物质、经触发或置换而产生的负氧离子,从而调节身心平衡。这一定义也是建立在森林系统中自然具有的特殊生化功效的基础之上的。近几年来,对森林不同树木释放的化学物质“精气”的研究表明,森林系统对躯体健康有很明显的效用。同时,森林环境在降低人体交感神经活性、增加副交感神经活性及调节自律神经平衡等方面的优势也不能被忽视。并且,还有研究者在监测接受森林疗法的受试者的心率变异性、皮质醇浓度、自然杀伤细胞活性等生理指标及对其进行心理量表评估时发现,森林治疗在改善受试者的社交障碍、拘谨表现、兴趣范围狭隘等方面皆有一定程度的效果[17],而这3种表现恰都属于ASD的常见临床症状。因此,森林疗法作为园艺疗法的子科目,其对ASD患儿的作用机制也将纳入本文讨论。应该说,从广义上看,园艺疗法的范围可大可小,小者可以只是室内小盆栽,大者则能以花园花坛、温室、苗圃、植物园甚至是森林论之。

(二)园艺疗法的适应症及一般功能

包括精神发展障碍及发育迟滞者、神经系统疾病、癌症患者、残疾人、高龄老人、物质依赖者(酒精、药物成瘾)、犯罪者以及社会的弱势群体等身体与精神方面需要改善的人,均被认为是园艺疗法的治疗对象[14-15]。关于园艺疗法在改善ASD中的具体功能可以归纳如下(见表1)。

表1 园艺疗法抗ASD的一般功能

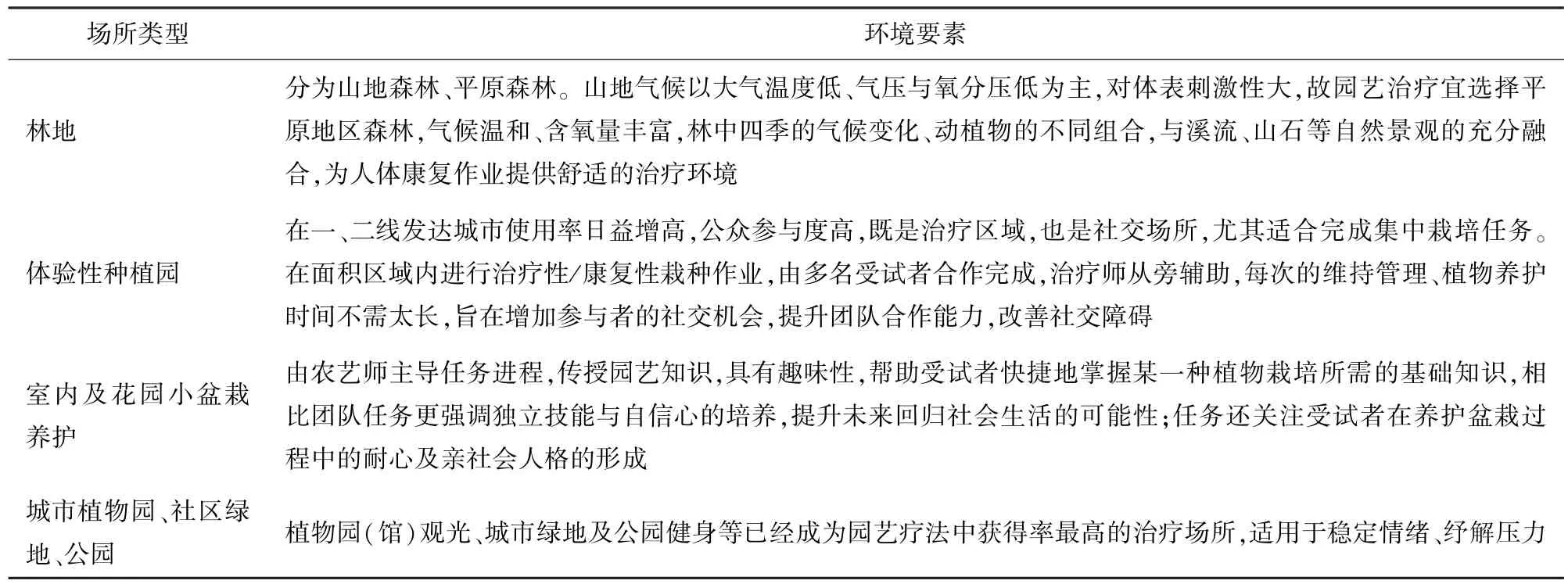

(三)园艺疗法的适用场所

园艺疗法的开放性不仅表现在适用疾病谱广、治疗形式多样化,还表现为治疗场所的不受限性,这也与园艺疗法小至盆栽栽种、大至森林治疗的覆盖面广息息相关。国际上目前主要的园艺治疗场所大致可归纳如下(见表2)。

(四)国际园艺疗法发展历程及现状

包括ASD在内的发展障碍被证实会对儿童的语言、学习、身体动作、自助能力及独立生活都造成一定影响,由此可能造成的高风险行为主要分为3类:缺乏对教导行为的合作性;内在化行为(退缩或回避、重复的习惯以及自我伤害);外在化行为(发脾气、变得有破坏性、伤害他人或破坏财物)[18]。

尽管已经有诸多研究[19]表明园艺疗法对于ASD等儿童发展异常所导致的高风险行为及社会交往障碍有显著改善效果;也有学者[20]整合治疗性园艺景观的医疗特性,从这类患儿的康复诉求角度提出了园艺疗法借助建筑景观及自然环境引导下的康复可能性。但遗憾的是,国内在园艺疗法抗ASD等心理发展迟滞疾病的康复疗效评价研究及临床方面,依旧处于“婴儿期”。反观西方,自1699年Mecger提出园艺劳动有益疾病康复的概念雏形,到18世纪初苏格兰首先对精神病患开展园艺治疗,再至1971年美国堪萨斯州立大学正式开设园艺疗法学位课程以培养职业园艺治疗师,并与大学医院合作开展临床试验,园艺治疗学科基本建立。由于园艺治疗的有效性及普适性,此后,该学科又在欧美等国飞速发展,治疗的领域(包括治疗团队、治疗对象及优势疾病谱)不断扩大。与中国同属东亚地区的日本,也在对“植物治愈率”课题进行大量研究后,于2007年在千叶大学的“柏园艺研究中心”下增设“园艺疗法所”并对全社会开放,同时积极与东京大学森林研究所开展联合研究项目。目前,国际上已经形成了美国园艺治疗与复健协会、澳大利亚维多利亚园艺治疗协会、英国园艺疗法协会、日本园艺疗法协会以及加拿大园艺治疗协会等专业的园艺治疗团体,定期举办国际园艺学会会议,交流分享该学科的最新研究进展及治疗经验。美国、加拿大等国还提供专门的园艺治疗师培养体系,有从副学士至博士的各级课程[7,13,19]。

中国尚未针对ASD等心理疾病大规模、系统地开展园艺治疗,认为可能与本国尚缺乏完整、系统化的园艺疗法知识结构、成熟的学术体系及专业的职业园艺治疗师有关。

表2 园艺疗法的主要治疗场所

二、园艺疗法改善ASD症状的生态、社会及生理学机制

(一)生态环境学机制

1.ASD患儿在植物环境中的常态及特有反应

现有研究[21]表明,ASD患儿在“人-植物”的双向沟通平台中呈现出常态反应和特有反应两种应答模式。其中,常态反应与普通健康人群相同,即在舒适的植物环境中能够平复心情,而且男性ASD患儿更倾向叶类植物,女性相对倾向花类;特有反应指ASD患儿对于植物生命力的理解及赋予植物情感的能力较同龄正常人差。但研究者[22]也提出,在园艺治疗师的辅导下,通过以植物认领为主的园艺疗法进行干预,可引导ASD患儿在植物培育管理过程中逐渐改善Kanner三联征的表现,而以植物种植及植物接触为主的园艺疗法(包括植物园远足、森林浴等森林疗法)则可以用“沉浸理论”的机制加以解释[23],即在园艺治疗过程中减少ASD带来的典型暴力情绪及侵略行为,同时增加身体活动的时间及功效[24]。上述3种治疗模式对于个体及团队干预皆适用。生态学理论认为,在泥土、植物等稳态的自然环境持续刺激下,人体本能会进入松弛情绪的应答状态,而这来自于人类进化起源过程中对安全及生存的基本认知[6];同时,园艺治疗过程中,植物数量、色彩、株高,树木的树形、树冠面积、胸径、枝叶疏密度、树群天际线、树群数量,以及乔木面积、栽植列数等也均被认为会直接或间接地对环境中个体的情绪变化产生影响,而有效的植物组合则可以降低个体冲动阈值、增加耐心[25]。

2.通过抑制空气污染从而减轻中枢神经毒性释放

近两年环境医学领域的研究开始由呼吸系统、肿瘤转而关注大气环境与脑健康。空气污染是一个全球健康问题,个体受其影响自胚胎期(母体受孕)开始累积至一生。空气污染被定义为粒子、气体、微量金属及吸附有机污染物的复杂混合[26],而脑是受污染目标;大量流行病学调查则显示,ASD与空气污染导致的氧化应急及炎症反应具有高度相关性。还有试验通过将模拟人体的实验鼠暴露于空气污染中最活跃的成分超细微粒子(ambient ultrafine particles,简称为UFP)集中的环境下,观察鼠脑内神经标记物,证明暴露于UFP环境确实会使实验鼠产生和孤独症儿童类似的刻板及冲动行为。研究者据此大胆推测,环境污染是通过释放神经毒性参与儿童记忆、智力及情绪发展的抑制过程[27-28]。而花园环境、森林环境等均被发现在一定程度上有净化空气(包括抑制减少UFP)的效应,主要是通过茎叶表面吸收、植物细胞转化代谢、根际微生物吸收降解等机制。据此可以认为在园艺治疗过程中,强调植物作业能在一定程度上减轻中枢神经系统毒性的释放,从而对改善ASD儿童的刻板动作、冲动行为有一定作用[27,29]。

此外,在西方园艺治疗实践中,由园艺治疗师牵头的园艺治疗团队还常常利用园林中自然的生态环境及人工设计的人造景观,通过多样化组合的生态机制实现多学科的协同康复方案,比如在治疗型的花园环境中,物理治疗师会使用软硬度不同的土壤、人工楼梯及坡道、碎石小径等,完成受试者身体平衡及问题解决能力的训练;作业治疗师则使用浇水壶和软管训练受试者手部力量及技能建设能力,并在任务活动中,训练其适应性策略的习得及应用;而言语病理治疗师是通过指导受试者收集鸟窝、为植物盆栽排序等任务,来训练其认知、语言表达及感官调动、感觉统合能力[30]。

3.植物景观有机组合促进感觉统合

值得一提的是,不同植物的叶形、色彩、大小通过有机组合形成了协调的植物景观,而植物景观又通过对基本要素进行重复、对比、对称构建出治疗性植物环境。植物环境不仅完成内统一,还与环境中的个体(受试者)构成统一,表现出统合感觉的“类心灵遥感”能力,以应对ASD患儿普遍存在的感觉统合失调问题。Dunn等[31]绘制的“统合四象限表”(见表3)是目前应用最广泛的儿童感觉统合模式图:纵坐标表示儿童感觉阈的高低;横坐标表示儿童对于外环境输入的感觉信息做出积极应对或消极逃避的应答行为,根据四象限图可基本解释儿童感觉统合的主要模式。以“统合四象限表”来解释园艺治疗过程中ASD患儿的变化可使之更形象化,即色彩鲜艳的植物组合可刺激或重新启动ASD儿童被抑制的感觉,促进其感觉寻求反应的产生,并增强这一反应的持续力;色彩温和的植物可平复ASD儿童的情绪,抑制其尖叫、发怒、打人等由于感觉过敏诱发的狂躁行为,同时,改善其感觉逃避的自主反应。

表3 Dunn感觉统合四象限表

(二)社会学机制

1.引导ASD儿童从关注植物花(树)形到关注社会环境

“思想流”强调了意识的整体性,但多元方法论又可以简单地把意识划分为定向意识及自觉意识。意识研究的开拓者William James用注意力恢复理论总结这种因注意力恢复带动精神从压抑机制中解脱的过程[6,32]。而植物的颜色及形态则被认为是吸引注意力的两个主要因子,利用园艺过程中植物花形及树形的观赏特点可帮助唤起ASD患儿的注意力,并从最初察觉植物本身,到察觉植物主人的存在,进而提升他们对周围世界(包括生态及人文社会环境)的关注、合作意识及分享行为的认知,最终达到改变拘谨刻板行为、拓宽兴趣及社交范围的治疗目的[33]。

2.团队合作型栽种任务培育ASD儿童亲社会人格

在社会学层面值得关注的还有ASD儿童的攻击行为及反社会性人格(发生率53.7%)。根据行为学的定义,违反社会行为规范、造成他人损害的问题及挑战性行为被定义为攻击行为[34]。而在游戏治疗学的研究中,学者推测以游戏形式为主的园艺治疗可能对游戏者亲社会性人格的形成有一定促进作用,并通过大量的基础及临床实验进行反复求证(包括利用残词补全任务、内隐测量工具对受试者亲社会认知进行检测),最终得到结论如推测一样,积极性的游戏治疗(尤其是以合作性游戏为主题形式的治疗)与受试者敌意归因偏差的赞成程度之间存在负相关[35-36]。研究者还进一步提出,游戏治疗主要是通过积极的内容情境、反馈机制影响游戏者的游戏行为,进而形成短期效应(改变受试者的知识结构)及长期效应(促进其亲社会性人格形成,减少攻击认知及降低生理唤醒水平)。据此,我们可以认为对ASD儿童进行以团队合作形式为主的游戏型植物栽种治疗,可以在一定程度上减少他们的攻击性行为,纠正反社会性人格。另外,还可以认为ASD儿童的攻击性行为是其对周围环境的警惕、敌意和不当环境持续刺激的综合结果,是其安全感缺失及焦虑紧张情绪的合成反应。相反,园艺治疗过程中所搭建的以镇静、安抚及情绪调节为主的植物环境,则为ASD儿童提供了充足的安全感及舒适性,帮助缓解了不安与焦虑,因此能间接减少他们的攻击性行为。

在农业为基础的康复体系下,园艺治疗方案中个性化定制的活动体验与实际社会生活密切联系,治疗过程既是对身心功能的康复手段,也是受试者自身生活及职业技能的习得过程。治疗不仅致力于帮助改善恢复ASD的临床症状,更关注在自然环境适应性过渡至社会环境适应性过程中,如何渐进式地提高ASD患儿的社会回归度,沟通患儿与社会之间的双向衔接,最终实现患儿在外界有限的帮助下达到生活自理的目的。

3.在森林基地的基础上建立“半人工半原始系统”

包括ASD在内的精神心理问题,一般都可以在社会家庭系统中找到诱发症状的原因。荣格在谈论原型层面的阴影时,将患者对外界不安全因素的恐惧心理,归结为城市社会家庭系统对个体造成的创伤,并认为这种创伤是以情结的方式存储于个体潜意识中,且不断循环。精神分析在解决这一问题时,要求心理治疗师引导个体来访者主动退行到原生状态,帮助其“重新生活一遍”,从而“重置”来访者的生活策略与防御机制,而且学界公认的观点是:回到越早期的经验中,会唤出来访者更大更强的防御。但在实际治疗过程中,这种主动退行(即从“城市系统”直接退行到“荒原系统”)却不免让来访者造成更深的恐惧感,因此依从性差。这时,以森林和园林为代表的“半人工半原始系统”,就很好地成为了桥梁和过渡。这一过渡系统,是在森林基地的基础上建立而成,确保了自然属性的植物环境对人的内在外在影响,使个体在半自然半人工的疗养环境中可以展开更具有适应性的内在心理探索,并通过人与植物的双相交互,克服ASD儿童对外界的恐惧、不信任感,进而让其主动减少攻击、回避、自闭行为,增强社交力,逐渐适应城市社会系统的生活方式[37]。

(三)生理学机制

1.刺激视、嗅觉,帮助调节抑郁、焦虑、躁狂情绪

流行病学调查[38]显示,绝大部分ASD儿童会同时伴生至少一种精神障碍,患病率由高到底依次为抑郁症(30.1%)、恐怖症(29.8%)、强迫症(17.4%)及焦虑障碍(16.6%),学龄期ASD儿童还普遍存在睡眠障碍。这些共病现象不仅是ASD临床表现的一部分或是一个诱因,还会进一步对ASD儿童造成功能损害,尤其在他们的学校表现及生活质量方面,并会影响治疗及护理效果。而现有的园艺学研究主要是从人类视觉及嗅觉的生理学层面探讨园林植物景观改善ASD患儿焦虑、抑郁及睡眠障碍的可能机制。在视觉层面,园艺植物的视觉刺激被证实可以通过降低血压、心率及增加脑内α波振幅、降低心电p波振幅等多通路,缓解人体的焦虑/抑郁情绪[39],且同样密度下,要素丰富比要素单一的植物景观环境对缓解焦虑/抑郁的效果更优[40]。园林设计学中的“绿视率”概念与上述观点不谋而合,认为绿色在人的视野中占据25%时能缓解不安情绪,而当ASD儿童处于高植被覆盖率,即高绿视率的绿色种植园环境,甚至是覆盖率高达70%~98%的森林环境中,镇静效果更佳。其中的起效机制被认为与瞳孔对光的反映相关,即在大面积植物的环境中,瞳孔对光的感受及反应敏感性下降,脑中枢兴奋度同比降低,从而能达到缓解焦虑的效果[41-42]。在嗅觉层面,园艺治疗中应用的芳香植物对ASD儿童的焦虑及睡眠障碍有一定调节作用,即芳香植物的挥发物质被吸入后,经分解的化学信息被传递到大脑的嗅觉区后起效。其作用通路被认为可能与植物中的挥发性芳香分子通过嗅觉通路,与中枢系统中嗅觉神经元上的G-蛋白藕联受体特异性结合后,诱发嗅觉感受器电位,从而形成“嗅觉神经元—嗅球—初级嗅皮质—次级皮质中心”的传递链相关。在传递链中,信号投射由嗅束完成,芳香分子通过刺激网状结构来调控中枢活动水平,最终对情绪及睡眠-觉醒结构进行调节;亦有学说认为是在传递链中,芳香分子通过脑边缘系统调节躯体运动神经、自主神经及皮质功能,从而起到镇静、催眠作用。同时,动物实验也证实,对薰衣草、玫瑰、紫苏及丁香等提取物(如丁香酚等)进行吸嗅,不仅能通过显著增加海马区5-HT的表达从而减少ASD模型大鼠的攻击行为、增加其社交行为的次数及持续时间、改善记忆障碍,同时能起到等剂量类安定的抗焦虑效果,还可以提升大鼠的白细胞及淋巴细胞计数、血红蛋白水平等[43-44]。对这些机制的探讨也为抗ASD园艺疗法中芳香植物园区的设计及建立,提供了理论基础。

2.植物高负氧环境帮助缓解社交、睡眠障碍

资料[45]显示,城市室内环境空气中负氧离子含量45~50个/cm3,城市街道林荫及绿地环境空气中负氧离子含量100~200个/cm3,森林空气中负氧离子含量超10 000个/cm3。而园艺治疗改善ASD症状的有效性,也与植物环境中这样高水平的空气负离子含量相关。

依据在于:①根据ASD“氧化应急及炎症反应假说”[26-28],认为ASD儿童的社交、睡眠障碍及抵抗新事物、攻击行为可能与脑细胞损伤、致炎细胞因子增多相关,而园艺治疗过程中提供的植物环境负氧含量极高,因此能在一定程度上修复受损的脑细胞功能;高氧环境下,细胞线粒体及细胞器中H-ATP酶的合成功能增强,也有利于脑组织的生物合成和解毒反应[46]。②根据“重金属假说”[47],ASD的发生及加重与儿童体内免疫失衡、重金属超标,尤其是汞、铅、镉等重金属代谢失常相关。物质的代谢需要酶与氧的共同参与,甚至酶的形成也依赖氧的存在,而园艺治疗中的高氧环境恰能帮助加快ASD儿童的物质代谢,促进重金属排放,进而增强免疫,缓解一系列症状。③高氧环境还能抑制肥大细胞的增殖,而ASD儿童肥大细胞普遍高于同龄健康儿童(10倍以上)[48],因此这也被认为是园艺治疗改善ASD症状的可能性机制之一。

三、讨论及展望

作为园艺疗法的核心研究机构,UniKS在园艺植物播种至凋谢与人类出生至死亡之间找到了大量同质性的变化过程,据此将园艺疗法定义为“治疗师与病患分享对植物的经验,互动所创造的环境帮助解决病患的官能障碍”[21]。目前,园艺治疗体系在美、加、澳、瑞等欧美发达国家已经广泛应用于ASD儿童的身心健康干预,且通过实证研究证明康复效果显著。

西方多国还有成套的园艺治疗师培养系统、规范的园艺治疗临床指南,大量园艺治疗相关的实验、临床研究,以及成规模的园艺治疗学会以交流分享学术经验,且学科还在不断地飞速发展。但遗憾的是,国内在该领域仍然处于落后状态。因而,本文通过文献研究法、描述性研究法及跨学科研究法,认为园艺疗法之所以能够在儿童ASD干预及康复中发挥显著疗效,并非单一机制起效,而是环境生态学、社会学、生物学、心理学及生理学等多层次、复杂机制的综合作用结果。

推荐西方先进的园艺治疗经验和方法,也旨在推动国内该学科的发展,鼓励专业的园艺师、园林设计师参与康复性园艺方案的设计、规划;鼓励心理咨询师、特殊教育教师、作业治疗师、精神卫生医师在工作中寻找机会与园艺师合作,共同应用园艺疗法的先进治疗理念对ASD儿童开展个性化治疗及教育康复,并尽量转化成相关的研究成果,并期望国内能尽快完善园艺治疗学科体系的建设。

[1] PURTLE J,KLASSEN A C,KOLKER J,et al.Prevalence and correlates of local health department activities to address mental health in the United States[J].Preventive Medicine,2016,82(1):20-27.

[2] TSAI Y.Impact of DSM-5 on epidemiology of autism spectrum disorder[J].Research in Autism Spectrum Disorders,2014,8(11):1454-1470.

[3] LECAVALIER L,MANDELL D.Autism developmental disabilities monitoring network surveillance:a reply to Drs Durkin,Bilder,Pettygrove,and Zahorodny[J].Autism the International Journal of Research&Practice,2015,19(1):120-121.

[4] KIM Y S,LEVENTHAL B L,KOH Y J,et al.Prevalence of autism spectrum disorders in a total population sample[J].Am J Psychiatry,2011,168(9):904-912.

[5] 熊妮娜,叶奇,邵翠霞,等.2006年中国孤独症儿童相关残疾状况分析[J].中国康复理论与实践,2012,18(8):757-759.

[6] 张加轶,郭庭鸿.自闭症儿童康复花园园艺疗法初探[J].四川建筑,2014,36(6):57-60.

[7] SÖDERBACK I,SÖDERSTRÖM M,SCHÄLANDER E. Horticultural therapy:the‘healing garden'and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital Rehabilitation Clinic,Sweden[J].Pediatr Rehabil,2004,7(4):245-260.

[8] ULRICH R S.Natural versus urban scenes:some psychophysiological effects[J].Environ Behav,1981,13(1):523-556.

[9] GMITROVA V,GMITROV J.The primacy of child-directed pretend play on cognitive competence in a mixed-age environment:possible interpretations[J].Early Child Development and Care,2004,174(3):267-279.

[10] WILSON K,RYAN V.Play therapy:a non-directive approach for children and adolescents(2nd ed.)[M].England:Oxford. 2005.

[11] FRUMKIM K.Beyond toxicity human health and the natural environment[J].Am JPrev Med,2001,20(3):234-240.

[12] FEWELL R,GLICK M.The role of play in assessment[M]. New York:Garland Publishing Inc,1998:201-207.

[13] RELF PD.The role of plant and horticulture human well-being and quality of life[J].People-plant Relationship,2001,1(1): 2-5.

[14] 李树华.尽早建立具有中国特色的园艺疗法学科体系(上)[J].中国园林,2000(3):17-19.

[15] 林冬青,金荷仙.园艺疗法研究现状及展望[J].中国农学通报,2009,25(21):220-225.

[16] 李悲雁,郭广会,蔡燕飞,等.森林气候疗法的研究进展[J].中国疗养医学,2011,20(5):385-387.

[17] 鲍洪江.开展“森林疗法”的建议[J].林业勘查设计,2014,1(4):34.

[18] JOHNSON N L,LASHLEYA J,STONEK A V,et al.Children with developmental disabilities at a pediatric hospital:staff education to prevent and manage challenging behaviors[J]. Journal of Pediatric Nursing,2012,27(6):742-749.

[19] 郭成,金灿灿,雷秀雅.园艺疗法在自闭症儿童社交障碍干预中的应用[J].北京林业大学学报(社会科学版),2012,11(4):20-23.

[20] 郭庭鸿,董靓.儿童孤独症康复花园辅助疗法初探[J].中国康复理论与实践,2013,19(2):189-192.

[21] 雷秀雅.自闭症儿童教育心理学的理论与技能[M].北京:清华大学出版社,2012(7):143-150.

[22] HONG Z Y.A case study on the effect of horticultural therapy in the treatment of autism[D].Taichung:National Chung Hsing University,1997.

[23] CSIKSZENTMIHALYI M.Flow:the psychology of optimal experience[J].Design Issues,1990,8(1):75-77.

[24] ANNERSTEDT M.Nature and public health-aspects ofpromotion,prevention,and intervention[D].Swedish:Swedish University of Agricultural Sciences,2011.

[26] LIPPMANN M,CHEN LC,GORDON T,et al.National particle component toxicity(NPACT)initiative:integrated epidemiologic and toxicologic studies of the health effects of particulate matter components[M].US:Research Report/Health Effects Institute,2013:5-13.

[27] ALLENA J L,OBERDORSTERA G,MORRIS-SCHAFFERA K,et al.Developmental neurotoxicity of inhaled ambient ultrafine particle air pollution:parallels with neuropathological and behavioral features of autism and other neurodevelopmental disorders[J].NeuroToxicology,2015,22(10):104-110.

[28] PERERA FP,RAUH V,WHYATTRM,etal.Effectof prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons on neurodevelopment in the first 3 years of life among inner-city children[J].Environ,Health Perspect,2006,114(8):1287-1292.

[29] MAZAHERI M,RECHE C,RIVAS I,et al.Variability in exposure to ambient ultrafine particles in urban schools: comparative assessment between Australia and Spain[J]. Environment International,2016,88(3):142-149.

[30] ADRIAN B.Gardens that take care of us[J].The Lancet Neurology,2014,13(5):447-448.

[31] DUNN W,MYLES B S,ORR S.Sensory processing issues associated with Asperger syndrome:a preliminary investigation[J].American Journal of Occupational Therapy,2002,56(1): 97-102.

[32] 李恒威,徐怡.论威廉·詹姆斯的意识研究[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2014,44(4):33-34.

[33] 矫明阳.游人对带状公园植物景观感知和评价的研究[D].北京:北京林业大学,2013.

[34] SURIS A,LIND L,EMMETT G,et al.Measures of aggressive behavior:overview of clinical and research instruments[J]. Aggressive and Violent Behavior,2004,9(2):165-227.

[35] GREITEMEYER T,OSSWALD S.Effects of prosocial video games on prosocial behavior[J].Journal of Personality and Social Psychology,2010,98(2):211-221.

[36] SCHMIERBACH M.“Killing Spree”:exploring the connection between competitive game play and aggressive cognition[J]. Communic Res,2010,37(1):256-274.

[37] 朱辉,朱建军.生态疗法与生态疗法系统模型[J].心理技术与应用,2016,4(6):376-382.

[38] STEENSEL F V,BOGELSS,PERRIN S.Anxiety disorders in children and adolescentswith autistic spectrum disorders:ametaanalysis[J].Clinical Child and Family Psychology Review,2011,14(10):302-317.

[39] 李霞.园林植物色彩对人的生理和心理的影响[D].北京:北京林业大学,2012.

[40] 蔡雄彬,谢宗添,林萍,等.对城市公园植物景观缓解焦虑情绪的初步研究[J].广东园林,2012,34(2):65-67.

[41] SCHROEDER HW,ORLAND B.Viewer preference for spatial arrangement of park trees:an application of video-imaging technology[J].Environmental Management,1993,18(1):119-128.

[42] 西藤聖二,大門弘典,田中正吾.閃光刺激の色の交替がα波の応答に及ぼす影響について(非線形問題)[J].電子情報通信学会論文誌,2005,88(4):480-489.

[43] 桑婷婷.丁香酚通过嗅觉通路对自闭症鼠学习记忆及海马区5羟色胺表达的影响[D].合肥:安徽医科大学,2015.

[44] 赵瑞祥.空气负离子疗法在疗养医学中的应用[J].中国疗养医学,2002,11(2):5-7.

[45] BECKER K G.Autism,asthma,inflammation,and the hygiene hypothesis[J].Med Hypotheses,2007,69(4):731-740.

[46] CROONENBERGHS J,BOSMANS E,DEBOUTTE D,et al. Activation of the inflammatory response system in autism[J]. Neuropsychobiology,2002,45(1):1-6.

[47] OWENS S E,SUMMAR M L,RYCKMAN K K,et al.Lack of association between autism and four heavymetal regulatory genes[J].Neurotoxicology,2011,32(6):769-775.

[48] KEMPURAJD,ASADI S,ZHANG B,et al.Mercury induces inflammatory mediator release from human mast cells[J]. Neuroinflammation,2010,7(1):20.

(责任编辑 何晓琦)

On Ecological,Sociological,and Physiological M echanism s of Horticultural Therapy in the Treatment and Rehabilitation of Children w ith Autism Spectrum Disorder

ZHAO Fei-yi1,ZHANG Zhe-yuan2,HAN Ci3,XIA Xiao-jie3,XU Hong1

(1.ShanghaiMunicipal Hospital of Traditional Chinese Medicine Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine,200071,P.R.China;2.Haiyan People's Hospital Affiliated to Zhejiang Medical College,314300,P.R.China;3.Faculty of Education,East China Normal University,Shanghai,200062,P.R.China)

As a cross discipline of agroforestry and medicine,horticultural therapy has been proved to be effective in the treatment and rehabilitation of children with autism spectrum disorder(ASD)without any side effects.Western developed countries have paid close attentions to horticultural therapy and have already formed relatively perfect treatment standards and system of it.Very few domestic experiments and clinical reports of horticultural therapy can be found,and it is mainly focused on design and plan of healing garden,less concerned aboutother forms of horticultural therapy;in otherwords,the scope of the study is relatively narrow.The rehabilitation mechanism of horticultural therapy is mostly focused on psychology and landscape architecture design.From the perspective of sociology,ecology and physiology,this paper explores the rehabilitationmechanism of horticultural therapy.What isworthmentioning is thatforest therapy in domestic research rarely involved,and is often integrated into the environmental health sciences.However,in fact,from the view of treatmentmethods and effectmechanisms,forest therapy should belong to the category of generalized horticultural therapy,thus it is also discussed in this paper. Analyzing the various forms and multiple mechanisms of horticultural therapy in the treatment and rehabilitation of children with ASD,provides amore complete theoretical basis,aiming at promoting the development of domestic horticultural therapy and relevant clinical researches and applications.

horticultural therapy;forest therapy;autism spectrum disorder;rehabilitation

DOROVA A,ASAKAWA S,AIKOH T.P

for and attitudes towards street flowers and trees in Sapporo,Japan[J]. Landscape&Urban Planning,2004,69(4):403-416.

S6-3

A

1671-6116(2016)-03-0013-08

10.13931/j.cnki.bjfuss.2016005

2016-01-20

国家自然科学基金资助项目(81102729,81473594)、国家“十一五”科技支撑计划项目(2007BAI10B01-027)、上海市卫生局中医药科研基金资助项目(20134358)。

赵非一,硕士。主要研究方向:精神类疾病的作业疗法、自然疗法。Email:little_painter@126.com 地址:200071上海市芷江中路274号上海市中医医院。

责任作者:许红,主任医师。主要研究方向:精神类疾病的中医药疗法。Email:0449@szy.sh.cn 地址:200071上海市芷江中路274号上海市中医医院。