群体因素对少数民族政策认知的影响及现实价值研究

2016-10-21马忠王召收於天禄

马忠 王召收 於天禄

(1.兰州大学马克思主义学院 甘肃 兰州 730000;2.温州大学学生处 浙江 温州 325000)

群体因素对少数民族政策认知的影响及现实价值研究

马忠1王召收2於天禄1

(1.兰州大学马克思主义学院甘肃兰州730000;2.温州大学学生处浙江温州325000)

通过分析群体氛围、群体压力、群体规模等因素对甘肃某民族群体政策认知的具体影响和内在动因,提出提升少数民族群体政策认知的策略建议:一是加强情感动员,培育良好的少数民族群体政治基础和氛围;二是重视“辐射理论”,增强少数民族群体政策认知的正向因素;三是引导群体心态,使少数民族群体利益统一于社会整体利益。

群体因素少数民族政策认知

从群体因素研究政策认知心理是政治心理学的一个崭新课题,特别是在研究少数民族群体中有其特殊意义,因为少数民族群体的构成要素存在一定特殊性,而其政策认知在很大程度上影响民族地区的经济和社会发展。为此,笔者选取甘肃某民族地区这一我国较为典型的民族聚居区域,在实地调研的基础上,理论与实践相结合,对其政策认知心理作如下分析。

一、调研分析:群体因素对民族群体政策认知的具体影响

调研涉及甘肃某民族地区的村落,族群,社区家庭300余户,累计发放问卷①511份,回收问卷463份,有效问卷为435份,有效率为85.13%,并通过数据分析科学评估群体因素对该地区少数民族群众政策认知的影响。

(一)群体氛围的影响

群体氛围是指在特定群体内形成的有特色的高度个体化气氛。对“您生活的群体或周围,人们讨论国家政策方针和时政问题吗?”调研发现(如表一),表示“经常讨论”的该地区民族群众其L分得分高于其他选项群体,尤其与“不讨论”人群相距甚远;从理性组与非理性组的对比来看(如表二),不同选项群体按理性组平均比例先后排序为:经常讨论〉偶尔讨论〉讨论〉不讨论;按非理性组平均比例先后排序为:经常讨论〈偶尔讨论〈讨论〈不讨论。综上,讨论程度越高的群体,其政策认知理性程度越高。

表1 讨论程度人群与其得分相关表

表1 讨论程度人群与其得分相关表

总调查人数(A)L分L得分经常讨论107 5296.5 49.5讨论211 9600.5 45.5偶尔讨论81 3037.5 37.5不讨论52 1820 35

在“您所在的群体内,经常召开村民人会,公民大会等类似全体群体成员参与的政治协商讨论会议吗?”问题中,表示“经常召开”的被调查者在理性组中所占平均比例为2/7,在非理性组中所占平均比例为2/15,表明这一群体政策认知理性程度较高。

分析“在村民大会以及居民全体会议等类似政治协商讨论会议上,参与人员发言提问等会议气氛热烈吗?”数据可知(如表三),表示“非常热烈,发言讨论非常积极”的该地区民族群众上得分高于其他选项群体;从理性组与非理性组的对比来看,表示“非常热烈,发言讨论非常积极”的被调查者在理性组中所占平均比例为1/3,其在非理性组中所占平均比例为1/6,表明这一群体政策认知理性程度较高、非理性化政策认知比例较低。

表2 讨论程度人群分组(Y分)在理性组与非理性组分布情况表

表3 会议气氛热烈与得分关系表

表3 会议气氛热烈与得分关系表

总调查人数(A)L分L得分非常热烈774042.552.5热烈2561241648.5不太热烈64275243不热烈58217537.5

综上:在浓郁热烈的群体氛围中,群体成员的政策认知和理性程度较高,在冷漠淡薄的群体氛围中则相应降低。

(二)群体压力的影响

群体压力是指因个体与群体中多数人的意见有分歧而感受到的群体带来的压迫感。在“如果你的亲朋好友以及周围群体大部分成员都对某一政策认同或反对,你会?”的问题中48%的人认为会依从大多数人的决定意见;28.80%的人认为只要不与自身利益密切相关,将视情况而定;对13%的人来说群体影响因素较小;15.20%的人中7.20%不以大家的意见所影响,完全依据自身想法,而8%的人则表示说不清。经调研分析可知近八成该民族地区群众表示会绝对或多数依从群体内的意见。

在“当群体内的大部分人要求你做一件事,而你自己并不十分情愿时,你会?”问题中,31%的人认为只要不与自身利益密切相关,将视情况而定;28%的人认为会依从大多数人的决定意见;对17.6%的人来说群体影响因素较小;16.8%不以大家的意见所影响,完全依据自身想法;而4.60%的人则表示说不清。由此可知,近六成该民族地区群众在自身并不十分情愿的情况下依旧选择服从群体意见,其比例虽比前一问题偏低,但其显著性更强,进一步证明群体压力对该地区民族群众政策认知的重要影响。

(三)群体规模的影响

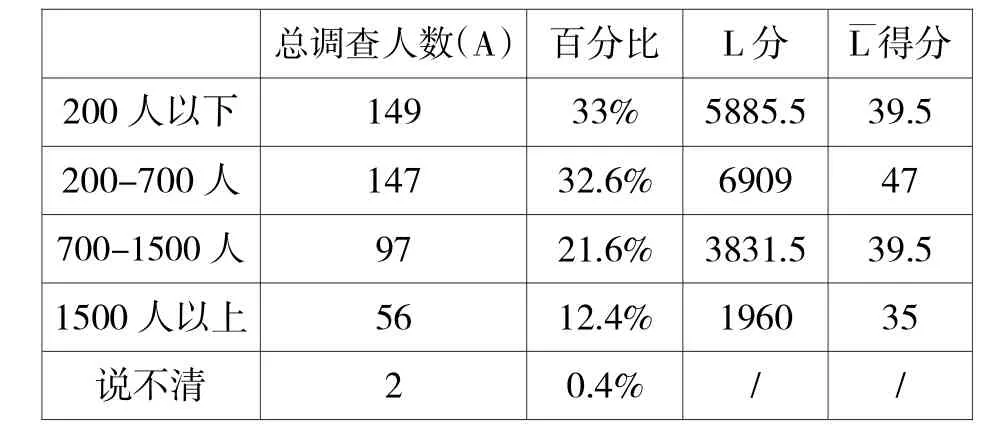

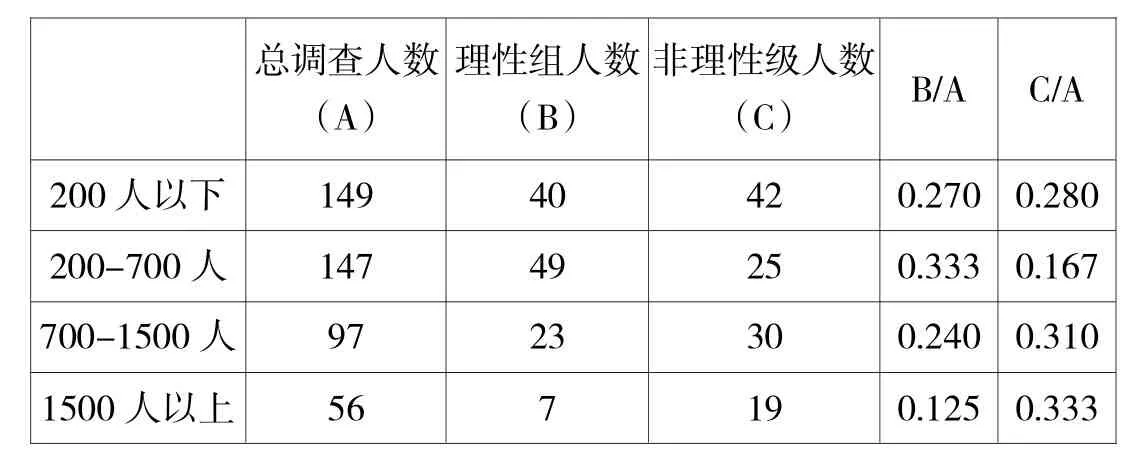

群体规模是指构成一个群体的人数多少。在研究该地区群体(村落、社区、小区群体等)人数与政策认知关系问题中(如表四、五、六),选择“200—700人”的被调查者在理性组中所占的平均比例为1/3,在非理性组中所占平均比例为1/6,其分分在所有选项中最高,表明其政策认知度和理性程度较高;群体规模为“200人以下”的调查者其分分与选择群体规模为“700—1500”的调查者的分分较为相似;群体规模为“1500人以上”的调查者其分分明显偏低。可见,群体规模对该地区民族群众政策认知影响显著,当群体人数在200—700人时,其政策认知和理性程度较好。当人数规模在“200—700”之间做微小波动时,对政策认知影响不大,但变化范围超过这个“度”时,群体人数过少或过多都会阻碍民族群众的政策认知和理性思考。

表4 群体人数与其得分相关表

表4 群体人数与其得分相关表

总调查人数(A)百分比L分L得分200人以下149 33% 5885.5 39.5 200-700人147 32.6% 6909 47 700-1500人97 21.6% 3831.5 39.5 1500人以上56 12.4% 1960 35说不清2 0.4% / /

表5 不同人数群体认知度(Y分)在理性组与非理性组分布情况表

表6 不同人数群体的Y分分情况表

表6 不同人数群体的Y分分情况表

总调查人数(A)Y分Y得分200人以下1496332.542.5 200-700人1477276.549.5 700-1500人974122.542.5 1500人以上56218439

二、内在动因:群体因素影响政策认知的深层探析

(一)群体氛围的影响分析

从心理学角度看,群体氛围对个体影响的主要原因在于个体“已转变为群体一份子这个事实就会使他们具有另一种方法去感受事实、思考得失和采取行动,这和各自独处时的反应是完全不同的”。[1]主要表现在两方面:

一是群体氛围对个体的标定作用。“标定”是指群体氛围对个体能力、性格、身份、地位等的影响。良性、有序、热烈的群体氛围利于个体成员不断提高自身的政治素养和政策认知等;反之,在不良、无序、冷漠的群体氛围中,易导致个体成员政治素养和政策认知低下等问题。

二是群体氛围对个体的规范作用。“规范”是指群体氛围中包含的对个体行为规范、处事方法等的成文的或约定俗成的规定。在总体群体氛围浓郁热烈的情况下,部分政治冷漠成员也会在潜移默化间为寻求群体一致而与群体多数成员趋同,这在一定程度上能够解释为何在甘肃某民族地区的某些群体氛围较为浓郁热烈的地方,该地区民族群众的政策认知和理性程度较高。而在冷漠淡薄的群体氛围中,即使部分群众对政策认知具有向心力,但在总体氛围影响下,这种向心力会逐步发生偏移,最终与群体大部分成员保持一致,趋向政策冷漠与政治漠视。

(二)群体压力的影响分析

群体压力对少数民族群众政策认知的影响的原因在于:一是群体归属感给民族群众带来了一种自然而然的群体压力。“心理学家埃里克森认为……个人从群体中的到理解和尊重,而这种归属感的需求反过来成为个体面临的从众压力。”[2]个体天生就有一种对社会孤立和群体排斥的不可避免的恐惧感。因而个体的思想或行为也倾向于与归属群体的标准保持一致,坚持“少数服从多数”的原则,对多数人的观点有一种天然的认同。二是民族意识在无形中使民族共同体内形成一种群体精神压力。众多少数民族的历史文化悠久,宗教信仰、生活方式和语言体系独特,加之其相对独立的地理生活环境,使其内部形成了较强的民族凝聚力,这种凝聚力又在民族群体的社会化过程中将群体的合作、互助、监督、约束等机制施予个体成员,并将其置于群体的有效监护之下。在这过程中,不可避免地产生了群体压力——即与群体保持一致的心理作用。

调研发现,群体压力对该地区少数民族群众政策认知的影响主要表现为个人对政策的态度、行为等受群体影响并与群体保持一致。从行为层面看,其影响主要表现为三个方面:一是遵从,即当群体中的多数形成统一意见时,部分个体为达到集体归属和认同的目的,在从众心理的影响下简单遵从统一的意见;二是依从,即在同样的情形中,部分群体成员在其他个体或群体的要求下碍于情面不得不同意参与,进而与群体保持一致;三是服从,同样是上述情形,部分群体成员为使自身权益不致受到较大损害,在权威的胁迫下不得不违背自身意愿,做出与群体一致的选择。

尽管群体压力对少数民族群众政策认知的影响并不具备直接的社会评价意义,但从积极方面看,多数人的观念与行为保持大体一致是政策贯彻落实的必要前提,政策落实需要有共同的语言、价值观与行为方式。群体压力则会促进这种一致性和共同性的发展,加深群众的政策认知。此外,其利于促进群体内部的团结、改变个体的政策观点错误、增强成员的安全感。但另一方面,群体压力易形成一种政策认知的非理性和从众现象,一定程度影响着政策的贯彻落实和群众的社会共鸣,不利于个人政治水平和政策认知的改善与提升。

(三)群体规模的影响分析

群体规模对群体行为影响的研究成果主要有三点:一是一般认为小群体(7人以下)比起大群体往往内聚力更强,更倾向于寻求一致性;二是随着群体规模的不断扩大,其个体成员的工作满意度会逐步降低;三是人群体相对于小规模群体来说,其决策速度更慢。

究其原因,笔者认为,群体规模越大,群体成员之间进行相互作用就越困难,群体保持共同目标的能力也相应减弱。此外,随着群体规模的增大,群体内部产生小集团的可能性相应增大,进而会降低群体的整体凝聚力。对甘肃某少数民族地区的调研显示,一方面,群体规模的扩大,会导致其资源总量增加,但增加的资源并不都是可利用的,因而在无形中减少了群体成员的资源占有量,进而使该地区少数民族群众参与政治活动和通过政策所得的利益降低,削弱其对政策认知的积极性;另一方面,随着少数民族群体规模的扩大,成员之间的不同点也相应增多,存在一定的协调难度和不确定性,进而出现政策宣传贯彻的社会环境不稳定等问题,影响该地区少数民族群众的政策认知。

从小群体角度看,规模小的群体比规模大的群体更有凝聚力,表现出更强的稳定性。群体成员间的关系较为密切,心理感受也更为相似,因而能够更好地保持团体功能的发挥和持续不断互动。但调研发现,如果少数民族群体规模过小,过强的凝聚力和群体意识会在一定程度上强化少数民族的自我保护意识,将群体利益和要求潜移默化到个体意识之中,成为一切选择的出发点和尺度,从而出现“当群体负向作用力大时,在受到外界因素正的影响时,群体的行为受到的正向影响将会减小。而群体内正向力大的群体,受到外界因素负的影响时,群体行为受到的负的影响就大大激发”[2]等正负影响偏移的问题。此外,因生活环境影响,部分少数民族二工作者的视野、意识和人格开放性需不断加强,应积极承担社会责任和义务,部分民众对法律和政治制度的认知也有待进一步提高。基于上述心理,少数民族在群体内外不自觉地持两种道德尺度,对于某些从大局出发的国家政策很难形成理性认知,于是自身认知与具体政策的冲突也随之出现,这为改善少数民族政策认知和民族政策的推行带来诸多难点。

三、现实意义:提升少数民族群体政策认知的策略建议

(一)加强情感动员,培育良好的少数民族群体政治基础和氛围

根据霍赫希尔德的“情感整饬”理论,个体或群体在互动中可通过情感运作,有效唤起、激发、改变人们对事物的认知、态度和评价等。政治心理学也认为,情感是构成认同的基础,政治情感是政治认同的基础。因而少数民族群体政策认知的情感动员策略主要有两方面:一是情感交换策略,即增强党员干部与少数民族群体的情感互动,包括对生活习俗的尊重,对民众生活水平的关心,对民众人格与心理上的尊敬等,以情感交换维持关注,增进感情,并通过彼此亲近感的积聚和扩散获得更高的政策认同和决策推行,培育良好的群众政治基础;二是重视热点事件触发情感因素,即对具有榜样示范作用的热点事件加以宣传推广,内化群众的政策认知,并对负面热点事件进行合理解释和处理,根据特殊案例进行反面典型教育,以此弘扬积极的政治文化,培育向上的群体政治氛围。

(二)重视“辐射理论”,增强少数民族群体政策认知的正向因素

从政治文化发生学角度定义辐射理论,其内涵为:政治文化发达地区与政治观念落后地区间进行政策理论、思想观念、思维方式等互动传播的理论。其内容主要为:一是宣传辐射策略,即深入基层民族乡镇、村落、社区等进行有针对性的、多层次的政策解读和理论宣讲,缓解民族群众的政策认知焦虑。二是社会辐射策略,即应加强对群体压力的正向引领,采取由“小范围引导”向“大范围引领转化”的社会辐射模式,强调个体的政治参与和发言,必要时提供一定的社会支持,以合理策略应对群体压力。

(三)引导群体心态,使少数民族群体利益统一于社会整体利益

从公共管理学的视角来看,利益协调是指疏导、调和群体的利益心态,使各方利益达到均衡的结果,并最终统一于社会的整体利益之中。葛贤平指出:“当前中国的群体利益协调……必须坚持整体、非线性、动态、开放的系统思维。”[3]因而对少数民族群体心态引领和利益协调的方式如下:一是坚持全局观念,即注重对少数民族群众大局观、家国意识的引领塑造;二是坚持用发展的思维看问题,即重视少数民族群众的未来规划和民族地区的长远发展;三是培育开放性心态,通过政府信息公开、提升经济动力,引入资本流通等方式,打破小群体的封闭意识,增强民族地区的发展活力和开放意识。只有这样,民族群众才能以社会的整体利益为出发点,自觉进行利益协调,将群体利益自觉统一于社会利益之中,形成理性的政策认知。

注释:

①问卷包括L问卷和Y问卷两部分:前者主要考察当地民族地区群众对国家政策及政府方针的了解识记程度;后者主要考察当地民族地区群众对国家政策及自身政策认知心理的具体表现形式与特征。认知度和理性程度主要通过问卷得分(L分和Y分)、平均分(分和分)和理性组、非理性组得分等体现,得分越高,表示认知度和理性程度越高。

[1]古斯塔夫·勒庞.冯克利译.乌合之众——大众心理研究[M].北京:中央编译出版社,2004.

[2]赖华梃.群体规模对从众行为影响研究[D].硕士论文,2013.

[3]葛贤平.当代中国群体利益协调的系统思维[J].当代世界与社会主义,2010(4).

D633.0

A

1007-9106(2016)10-0094-04

*本文为教育部项目“甘青地区藏民的政策认知与接受心理研究——以甘肃甘南、青海玉树及果洛等地为例”(12YJCZHl51)阶段性成果。

马忠(1974—),男,法学博士,兰州大学马克思主义学院教授,硕士生导师,研究方向为思想政治教育;王召收(1990—),男,法学硕士,温州大学学生处助教。