特种车辆乘员基本认知能力测试与分析

2016-10-17周前祥郑思涓魏中亮

王 群, 解 芳, 周前祥, 郑思涓, 凌 亮, 魏中亮, 李 莉

(中国北方车辆研究所,北京 100072)

特种车辆乘员基本认知能力测试与分析

王群,解芳,周前祥,郑思涓,凌亮,魏中亮,李莉

(中国北方车辆研究所,北京 100072)

从认知能力的基本内涵出发,确定了某特种车辆乘员基本认知能力影响因素测试内容,即深度知觉、注意力分配、空间知觉、眼手协调、声/光简单反应时、注意广度和注意力集中能力,等等.被试在静态环境下进行测试,通过三倍标准差的方法对测试结果进行处理,并运用方差分析方法对测试结果进行分析.测试结果表明:乘员双眼深度知觉准确性好于单眼深度知觉;乘员对光的反应要快于对声音的反应,在3种声音中,乘员对高音的识别能力最强,其次是低音,最差的是中音;乘员在双任务的注意力分配过程中对声、光的反应能力明显低于单任务过程;乘员对块形的空间知觉能力最强,其次是条形,最差的是不规则形;乘员跟踪不同形状图案的注意力集中程度不同,同时受到图案转向的影响;不同年龄段、学历、地区对乘员各项认知参数的影响并不明显.

车辆;乘员;认知能力;脑力资源;能力测试

随着特种车辆技术的发展,车辆已从机械化向信息化转变,这使得车辆上的信息量呈几何级数增长,而乘员的作用已从简单的、被动的活动逐渐变为更为复杂的主动监测、信息管理和决策以及协同操作.而人的基本认知能力是有限的,而且随着社会的发展和科技的进步,人的基本认知能力也会发生改变,因此,在车辆工效学研究中,应全面研究车辆乘员的任务特点和基本认知能力特性,分析其影响因素,协调乘员与车辆的关系,权衡乘员与车辆在使用时的任务分工,合理分配人-车功能,以确保任务的顺利完成[1].

特种车辆乘员在行车过程中主要的任务可分为:驾驶及信息的综合处理.乘员对车辆内部信息的掌握、对外联络,是为了更好地完成车辆驾驶.

在车辆驾驶过程中,乘员主要负责路况观察、车辆控制、车辆运行状态信息监视.乘员在对信息的综合处理过程中需要完成的主要工作包括:行车指令接收、通信报告,等等.上述这些工作主要涉及人的认知能力包括视觉能力、知觉能力、眼手协调/反应等能力等.

认知能力是指人脑加工、储存和提取信息的能力,即人们对事物的构成、性能与其他事物的关系、发展的动力、发展方向以及基本规律的把握能力.这些能力是人们成功完成活动最重要的心理条件.知觉、记忆、注意思维和想象的能力都被称为认知能力.人的认知系统可以通过不同的信息加工阶段来表示[2]:

1)对环境信息的感知,包括工作目标和所处的环境,这部分信息的接收由人的不同感觉器官完成.这部分涉及人的基本能力主要包括视觉和知觉.

2)中央加工或对信息的转换,不同的感觉器官把所接收到的各种信息传输给相应的部分,然后由大脑对这些信息进行分析、综合、比较,然后作出决策.这部分涉及人的基本能力主要包括记忆、注意思维和想象的能力.

3)对信息作出反应.即将大脑处理后的信息执行的过程,它是由人体器官驱动作业目标的过程,由神经、肌肉和骨骼系统完成.这部分涉及的基本能力主要包括眼手协调/反应能力.

根据威肯斯的多资源理论[3-4]可知,人完成任务的过程可理解为利用自身能力的一个过程,其将可利用的能力资源从信息输入、信息处理和信息输出3个环节进行分解,可以分为视觉能力、听觉能力和眼手协调/反应能力.本研究将从乘员脑力资源的角度出发,梳理特种车辆乘员主要操作任务以获取其主要基本认知能力需求,通过试验测试分析其影响因素,从而为车辆乘员的任务分工以及人-车功能分配提供数据支撑.

1 测试方法及步骤

1.1被试

被试为107名乘员,年龄在20~25岁之间,驾龄5年,分别来自河北、上海、安徽、福建、江苏、山东、浙江、广西、广东、河南、湖北、甘肃、山西、陕西、四川等19个省市.视力或矫正视力在1.0以上,无色盲色弱,测试前均对测试内容知情同意.

1.2测试内容设计

1)由于此次测量的是乘员的基本认知能力,因此只在静态环境下对乘员进行测试,不涉及车辆行驶状态下的测试;

2)所有的基本认知能力考核都在白天进行,不涉及夜间环境下的视力测试;

3)所有被试全部经过体检,身体条件和智力都没问题,免去常规项目检查,包括色觉、身高体重等的测试.

综上所述,同时结合乘员基本认知能力需求的分析,本次测试的内容与乘员的视觉、知觉、记忆、注意思维和想象的基本能力相关.测试项目最终确定为:深度知觉、注意力分配、空间知觉、眼手协调、声/光简单反应时、注意广度和注意力集中能力.

1.3测试设备及方法

1)测试器材准备.

测试设备如表1所示.

表1 测试设备及功能

2)测试方法及步骤.

被试进入测试现场后,应由测试人员对其进行实验目的和实验测试内容的介绍,首先对被试进行预实验以适应和熟悉测试程序.被试熟悉测试程序后,按照测试顺序到指定区域进行各项测试.

为减少测试结果的偶然性,每位被试重复测量3次,取测量结果的平均值作为测量的最终结果,结合数据的筛选和处理,对影响乘员基本认知能力的各因素进行分析.

2 测试结果及分析

2.1数据的核查与剔除

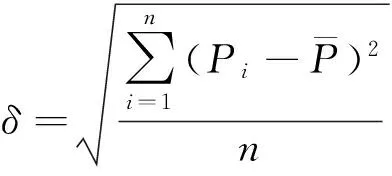

采用三倍标准差的方法[5]剔除观测数值中的异常值,计算方法描述如下:

假设对某一项测试测量n个人所得的数值为P1、P2、P3、P4、……、Pn,则平均值为

(1)

标准差为

(2)

采用上述方法对测量结果进行筛选,最后统计结果如表2所示.

表2 认知参数样本筛选情况

2.2正态分布检验

经验证7个参数的峰度系数和偏度系数均小于1,所以7个认知参数的采样数据均符合正态分布,统计结果如表3所示.

表3 认知参数的正态分布检验结果

2.3测量数据的统计分析

下面将对各个测量项目的数据进行具体的分析:

1) 深度知觉.

深度知觉是人对物体远近的知觉.此次试验主要运用黑姆赫兹的三针试验并通过SPSS对数据进行分析,主要进行单双眼不同控制条件下被试的深度知觉的差异,通过判断不同条件下被试的深度知觉阈限来得出深度知觉的差异.一般情况下双眼深度知觉准确性好于单眼深度知觉[6].主试记录被试从不同的位置(最近,近5,远5,最远)移动变异刺激到标准刺激的误差值.用视差角来表示深度阈限.计算公式为:

视差角=206265×B×d/[D×(d+D)].

(3)

式中:B为目间距(取值65 mm);D为观察距离(取值2 000 mm);d为视差距离,即判断误差(绝对值平均数), mm.

计算深度知觉参数基本情况如表4所示.

表4 双眼深度知觉参数统计结果

(1)检验变异刺激起始位置对深度知觉的影响.

如图1、图2所示,在双眼深度知觉测量中分别对最近、近5、远5、最远4种方式编号为1、2、3、4.然后,进行单因素方差分析.通过对4种方式的多重比较可知,它们均无显著性差异(均有P>0.05).可知在实验中,变异刺激的起始位置对人的深度知觉没有显著影响.

图1 变异刺激不同起始位置单-双眼判断误差对比

(2) 比较单双眼的深度知觉有无差异.

检验单双眼的深度知觉是否有差异的方法是,将所有被试双眼和单眼计算所得的视差角分别分为第1组、第2组,然后对两组数据进行独立样本t检验,所得结果如表5和表6所示.

图2 变异刺激不同起始位置单-双眼视角差对比

名称分组N均值标准差均值的标准误差视差角第1组32121.810.140.9第2组14864.738.33.2

表6 独立样本检验

从表6中可以看出:P值等于0(指Sig.=0),小于显著水平0.05.拒绝方差相等的假设,认为单双眼时被试的视差角的方差有显著性差异.再看方差不相等时的t值,即第2行的t值,t=-12.7,t的相伴概率为0.0,拒绝t检验的零假设,即单双眼时被试的视差角均值存在显著性差异,t值为负,表示第1组样本的均值低于第2组的均值,即双眼的时候,被试判断的准确程度比单眼的时候要高.

2) 注意力分配.

注意力分配的计算方法如公式(4)所示.

(4)

式中:S1为被试对单独声刺激的正确反应次数;S2为声、光两种刺激同时呈现时,被试对声刺激的正确反应次数;F1为被试对单独光刺激的正确反应次数;F2为声、光两种刺激同时呈现时,被试对光刺激的正确反应次数.

公式(4)可用于评测乘员在舱内对多通道信息负荷刺激时的注意力的分配值情况.

P4值的判定:当P4<0.5时没有注意分配值;当0.5≤P4<1.0时有注意分配值;当P4=1.0时注意分配值最大;当P4>1.0时注意分配值无效.

注意力分配参数测量数据的统计结果P4如表7所示.从数据可以看出,0.5≤P4<1.0,有注意力分配值.

表7 注意力分配参数统计结果

图3显示的是不同因素的统计结果.将数据进行比较,从声光同时任务中,可以看出人对光的反应要快于对声音的反应.而且发现,在3种声音中,人对高音的识别能力最快,其次是低音,最差的是中音.这可能是因为中音位于高音和低音之间,很容易被混淆,不易区分.在双任务中,由于注意力的分配,不管是声音,还是光,人对其反应能力明显低于单任务过程中.

图3 数据比较

3)空间知觉.

此试验主要用于研究刺激的空间结构特征,测定辨别复杂图形的反应时.本次试验共设计了3种不同的图形,分别为块形、条形、不规则形.每种图形以两种不同的空间位置1和2出现.公式(5)是空间知觉P2的计算公式.

P2=T2i+E2i.

(5)

式中:T2i为反应时间,s;E2i为错误率,次数;P2越小代表能力越好.

空间知觉可用于评测车辆乘员在面对复杂信息任务负荷时的反应能力.

通过实验记录的值计算得到的P2值情况如表8所示.

表8 空间知觉参数计算结果

从表8中的计算结果可以看出:相对块形、条形、不规则3种形状的图案,人对块形的空间知觉能力最强,其次是条形,最差的是不规则形.同时对同一种形状的图案以不同的空间位置特征1、2出现,可以发现特征2的同种图案空间知觉力比特征1的好,这可能与空间位置的复杂程度有关.

4)眼手协调能力.

眼手协调能力指眼手准确、迅速和协调地做出精确的动作的运动反应能力.测试过程将描针移到图案的一个起点,令被试操作双杆.被试立即开始按一定方向移动双杆.若在移动过程中离开图案与金属板接触,接触一次,蜂鸣器声响,计数器记录一次出轨次数,同时记录被试完成在轨操作所用的时间.统计结果如表9所示.

表9 眼手协调参数统计结果

5)简单声/光反应.

简单声/光反应参数测量数据的统计结果如表10所示.

表10 简单反应时参数统计结果 ms

由表10的结果可知,光简单反应时与声音简单反应时相比耗时较长,其原因在于视觉感官换能的时间较听觉的时间长.同时,光简单反应时的差异性要小于声音简单反应时.

6)注意广度.

注意广度也叫注意范围,它是指人在同一时间内所能清楚地注意到的对象的数量.被试分别在无干扰、噪音、悦音状态下的注意广度数据的统计结果如表11所示.

表11 注意广度参数统计结果

通过单因素方差分析在不同工作状态(无干扰、噪音、悦音)下的注意广度值,可以得到P>0.05, 即3种状态对注意广度无显著性影响.这与预想的结果有所差异,可能是由于环境因素控制有限,没有制造出绝对无干扰或绝对的悦音环境状态,这在后期实验中需要进一步改善.

7)注意力集中.

注意力集中能力是指注意能较长时间集中于一定的对象,而没有松驰或分散的现象.在连续长时间关注一个对象或一个简单动作时,常常会引起疲劳和效益的下降.注意力集中能力计算公式为:

P3=S3i.

(6)

S3i为成功率,S3i=T1(成功时间)/T2(定时时间).P3越大代表能力越好,可用于评测乘员对目标物体持续关注的能力.

试验时将被试分为3组,分别按图案圆形、三角形、方形进行实验,将环境状态(是/否干扰)和图案转向(瞬/逆时针)两个因素作为自变量,进行双因素方差分析.P3统计结果如表12所示.

表12 注意力集中参数统计结果

由双因素方差分析结果可知,环境状态和图案转向对注意力集中力的主效应不显著(均有P>0.05),它们的交互效应也不显著(P>0.05).同理,对于三角形、方形图案的注意力集中数据进行同样的处理可以得到相同的结果.但是从表12来看,人对逆时针转动的图案的注意力集中能力差于顺时针转动的图案,这可能与日常的生活习惯有关系.同时,人在无干扰的情况下,相比有干扰的情况下注意力更容易集中.

2.4不同年龄段、学历、地区对各认知参数的影响

对不同年龄段(20~21、21~22、22~23、24~25)、学历(初中、中专、高中和职高、大专、本科)、地区(华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北)及对被试认知参数的影响进行单因素方差分析,显著性结果如表13所示.

表13 不同年龄段、学历和地区对各认知参数的影响显著性分析结果

从以上结果可知,除了不同学历被试之间的光反应能力以及不同地区被试的眼手协调能力(在轨时间)有显著性差异(P<0.05)之外,其余不同年龄段、学历、地区对被试各认知参数的影响并不显著,可以认为不同年龄段、学历、地区之间的被试认知能力没有明显的差别.

2.5各认知参数之间的相关性分析

采用SPSS对7项认知参数进行相关性分析,空间知觉能力与眼手协调能力之间的相关系数为0.201,其余参数之间的相关系数均小于0.2,可以认为各项参数之间没有相关性.

3 结 论

1)通过实验测试方法采集了107人次的7项认知参数数据,通过对这些数据的分析和讨论可以得到如下结论:双眼深度知觉准确性好于单眼深度知觉;乘员对光的反应要快于对声音的反应,在3种声音中,乘员对高音的识别能力最快,其次是低音,最差的是中音;乘员对块形的空间知觉能力最强,其次是条形,最差的是不规则形,同时受图形所处的位置影响;不同年龄段、学历及地区对乘员各项认知参数的影响并不显著.

2)特种车辆乘员的基本认知能力特征对乘员在操控过程中的观察、判断、决策和协同等任务中有着重要的影响.随着技术的日益发展,对乘员的基本认知能力和综合素质也提出了越来越高的要求,而乘员的认知能力作为车辆信息化、数字化发展所需的核心能力,其影响因素在车辆的初步设计阶段就应加以考虑,这样才能更充分地发挥人-车交互能力.

[1]颜声远,等. 武器装备人机工程[M]. 哈尔滨:哈尔冰工业大学出版社,2009:306-334.

[2]马治家,周前祥. 航天工效学[M]. 北京:国防工业出版社,2003:65-105.

[3]威肯斯,等. 人因工程学导论[M]. 上海:华东师范大学出版社,2007:112-175.

[4]Wickens C D. Multiple resources and performance prediction[J]. Theoretical Issues in Ergonomics Science,2002,3(2):159-177.

[5]张学民. 实验心理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2007:72-95.

[6]周前祥,牛海燕,谌玉红,等. 工效虚拟人建模技术与应用[M]. 北京:国防工业出版社,2013:38-64.

Test and Analysis on Special Vehicle Occupant’s BasicCognitive Ability

WANG Qun,XIE Fang,ZHOU Qian-xiang,ZHENG Si-juan,LING Liang,WEI Zhong-liang,LI Li

(China North Vehicle Research Institute, Beijing 10072,China)

Starting from the connotation of basic cognitive ability,this paper confirms the test factors that affect the basic cognitive ability, including the depth perception,allocation of attention,spatial perception,sound/light simple reaction time, attention span, attention focus ability, and etc. The participants were tested in a static environment and the test result was processed by the method of trple times standard deviation and analyzed by means of variance analysis method. Tested results show that the accuracy of occupant binocular depth perception is better than monocular, the occupant’s reaction to light is faster than sound, in the three kinds of sound, the best recognition ability is high sound, the second is the bass, the worst is the tenor. In the dual task distribution process, the occupant’s reaction to sound and light is significantly lower than the single task process; the occupant’s space perception to block is the strongest, followed by the bar and the worst is irregular; the attention focus degree about occupant’s tracking to different shape design is different, and could be also influenced by the change of design. The factors of the occupant’s age,educational background and born region’s do not provide an obvius influence on the various cognitive parameters.

vehicle; occupant;cognitive ability;mental resources;ability test

1009-4687(2016)03-0021-06

2016-03-02.

王群(1988-),男,工程师,研究方向为车辆人机工程学.

TH137.51

A