不同要素密集型制造业集聚特征及变动趋势

——来自中国2000-2014年的经验证据

2016-10-17关爱萍冯星仑张强

关爱萍,冯星仑,张强

(西北师范大学a.商学院;b.计算机科学与工程学院,甘肃兰州730070)

●经济观察

不同要素密集型制造业集聚特征及变动趋势

——来自中国2000-2014年的经验证据

关爱萍a,冯星仑a,张强b

(西北师范大学a.商学院;b.计算机科学与工程学院,甘肃兰州730070)

文章基于中国20个二位数制造业2000-2014年的省级面板数据,运用修正的E-G指数,分析了不同要素密集型制造业集聚的总体特征及变动趋势,考察了不同要素密集型制造业集聚空间分布变化特点以及区域产业转移的新态势。研究结果表明:我国劳动、资本和技术要素密集型制造业属于低度集聚行业,其集聚的变动趋势具有较为明显的阶段性特征;劳动、资本密集型制造业集聚的变动趋势大致呈现“倒U型”曲线特征,而技术密集型大致呈现“M型”曲线特征;不同要素密集型制造业集聚空间特征具有地域性差异,制造业集聚的地区分布不均由强化变为逐渐减弱,不同要素密集型制造业在2004年左右出现了从东南部沿海地区向中部区域和西南区域转移的趋势,但中部区域的承接能力要强于西南区域。

要素密集;制造业;产业集聚;产业转移;E-G指数

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.10.015

一、引言

改革开放以来,中国制造业在高速发展的同时,在空间分布格局上发生了巨大变化,相当一部分制造业向东部沿海地区集中。

中国制造业空间格局的变化,特别是制造业产业集聚在不同时间段内呈现出的变化特征与发展趋势,吸引了更多学者的关注。更多的研究主要集中于探讨产业集聚的测度,如梁琦(2003)[1]、王子龙等(2006)[2];集聚的形成机制,如马国霞等(2007)[3];集聚的成因,如梁琦(2004)[4]、贺灿飞和潘峰华(2011)[5];集聚的影响因素,如纪玉俊和王培顺(2012)[6];集聚的效应,如胡玫等(2015)[7]、程中华(2015)[8]以及产业集聚度的变化态势等。关于产业集聚度的变化态势,由于不同学者选取了不同的测度方法,研究结论不尽相同(范剑勇,2004[9];潘文卿和刘庆,2012[10];罗胤晨和谷人旭,2014[11])。

通过回顾现有文献发现,产业集聚度的测算方法根据是否需要进行地理行政区域的划分分为两类,第一种测算方法为基于单一地理尺度的测算方法,其主要包括行业集中度、区位熵、赫希曼—赫芬达尔指数、空间基尼系数、产业空间集聚指数(E-G指数);第二种方法为基于距离的测算方法,主要包括M函数、迪朗东和奥弗曼(Duranton&Overman,2005、2008)[12-13]提出的DO指数。由于E-G指数考虑了企业规模,而且E-G指数还区别了随机集中与企业间因外部性共享而引起的集中(刘春霞,2006)[14]。因此国内外大部分学者倾向于使用E-G指数来研究产业的空间集聚度,如王子龙等(2006)[2]、路江涌和陶志刚(Lu&Tao,2009)[15]、孙康等(2014)[16]、杨嵘和米娅(2016)[17]等。考虑到E-G指数没有对H(赫芬达尔指数)给出合理的解释,一些学者对E-G指数进行修正并用其测算产业集聚,如路江涌和陶志刚(2006)[18]、杨洪焦等(2008)[19]、詹宇波和张卉(2010)[20]、文东伟和冼国明(2014)[21]等。基于此,本文采用修正的E-G指数测算和分析中国制造业各行业的集聚度的变化特点。

本文将以中国八大经济区域为空间体系,基于20个二位数制造业2000-2014年的省级面板数据,分析不同要素密集型制造业集聚的总体特征及变动趋势,考察不同要素密集制造业集聚空间分布变化的特点与区域产业转移的新态势。

二、研究方法及数据说明

(一)研究方法

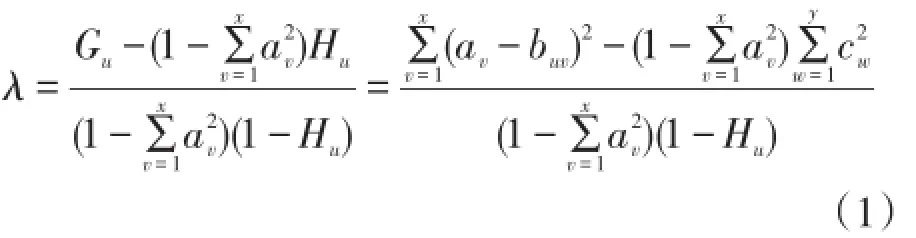

某一行业E-G指数的公式如下:

其中,λ代表E-G指数,u、v、w分别表示产业u、区域v、企业w,x代表全国的区域数量,y为该行业全国总企业单位数。av表示区域v所有行业总规模占全国所有行业总规模的比例,buv表示区域v产业u的规模占该产业全国总规模的比例,cw表示产业u中企业w的规模占该产业总规模的比例,H表示赫芬达尔指数[22]。

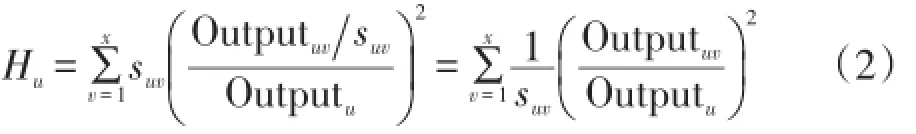

因为我国国有及规模以上非国有工业企业的详细数据没有公布,所以不能完全依据Ellision和Glaes⁃er的方法计算赫芬达尔指数,需要对赫芬达尔指数的计算公式进行调整(杨洪焦等,2008)[19]。调整后的赫芬达尔指数计算公式为:

其中,Outputuv为产业u在区域v的产值,Outputu为产业u在全国的总产值,suv为产业u在区域v的企业单位数。将式(2)代入式(1),即是修正的E-G指数。本文采用修正的E-G指数来测算中国不同要素密集型制造业的集聚度。

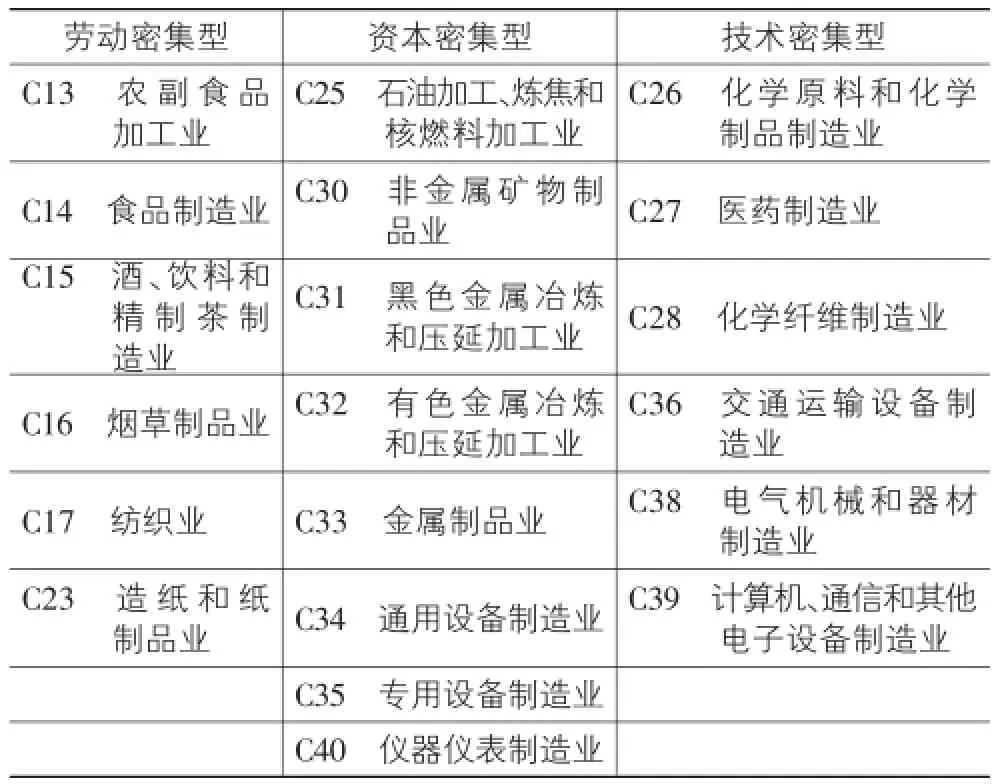

(二)不同要素密集型制造业分类

根据我国2011年制定的《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2011)》方法,依据劳动、资本和技术三种生产要素在各产业中的相对密集度,本文将我国20个二位数制造业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型,划分结果见表1所列。

表120 个二位数制造业按要素密集度分类

(三)区域划分

借鉴国家信息中心(2005)[23]对中国经济区域的划分,本文将中国大陆除西藏以外的30个省、市、自治区划分为八大经济区域,分别是东北区域(黑龙江、吉林和辽宁),京津区域(北京和天津),北部沿海区域(河北和山东),东部沿海区域(江苏、上海和浙江),南部沿海区域(福建、广东和海南),中部区域(山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西),西北区域(内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆)以及西南区域(四川、重庆、广西、云南和贵州)。

(四)数据说明

本文数据来源于历年《中国工业经济统计年鉴》,《中国经济普查年鉴2004》、2013-2015年《中国工业统计年鉴》。需要说明的是,由于2013-2015年《中国工业统计年鉴》没有公布按地区分组的各行业的工业产值数据和企业单位数,本文采用关爱萍和张宇(2015)[22]的做法,将2012年、2013年和2014年的工业总产值用工业销售产值代替;2012年、2013年和2014年的企业单位数来自于“Wind资讯金融终端2015”的经济数据库,该数据库的最终数据来源于国家统计局。

三、经验分析及结果

(一)不同要素密集型制造业集聚的总体特征及变动趋势

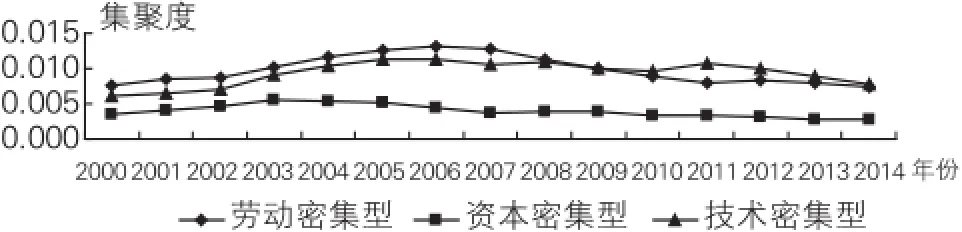

运用修正的E-G指数,分别计算出2000-2014年劳动密集型、资本密集型和技术密集型制造业的集聚度,图1显示了该集聚趋势。

图12000 -2014年不同要素密集型制造业集聚的变动趋势

(1)我国劳动、资本和技术要素密集型制造业属于低度集聚行业。第一类为λ≥0.05的高度集聚行业;第二类为0.02≤λ<0.05的中度集聚行业;第三类为λ<0.02的低度集聚行业(埃里森和格莱泽,Elli⁃sion&Glaeser,1997)[24]。总体来看,2000-2014年资本密集型制造业的集聚度始终低于劳动、技术密集型制造业的集聚度,三类密集型制造业尚处于低度集聚行业,如图1所示。

(2)不同要素密集型制造业集聚的变动趋势具有较为明显的阶段性特征。2000-2009年,劳动密集型制造业的集聚度始终高于技术密集型制造业的集聚度,而在2010-2014年则正好相反。截止至2014年,技术密集型制造业集聚度最高,合理的解释是因为技术密集型制造业有较强的规模经济效应,再加上国家对技术型产业的支持,使得其集聚度高于劳动和资本密集型制造业的集聚度。

(3)劳动、资本密集型制造业的集聚度大致呈现先上升后下降的趋势,前者的峰值出现在2006年,后者的峰值则出现在2003年,劳动密集型制造业、资本密集型制造业集聚的变动趋势大致呈现出“倒U型”曲线特征。技术密集型制造业集聚的变动趋势则显得较为复杂:技术密集型制造业的集聚度在2000-2005年持续上升,并在2005年达到第一个顶峰,2006-2010年持续下降,2011年猛增并达到第二个顶峰,且第二个顶峰的集聚度低于第一个顶峰的集聚度,而在2012-2014年,技术密集型制造业的集聚度又持续下降,其变动趋势大致呈现出“M型”曲线特征。根据克鲁格曼(Krugman,1991)[25]的新经济地理学理论,经济活动集聚或者扩散来自向心力和离心力两种力量。2000-2014年期间,我国劳动、资本密集型制造业先是向心力大于离心力,后是向心力小于离心力,所以大致呈现“倒U型”曲线特征;而技术密集型制造业由于向心力和离心力的相互“博弈”,致使其变动趋势大致呈现“M型”曲线特征。

(二)不同要素密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

由于我国制造业发展具有地域性差异,所以不同要素密集型制造业集聚还具有不同的空间特征及变动趋势,分别如表2、表3和表4所示。

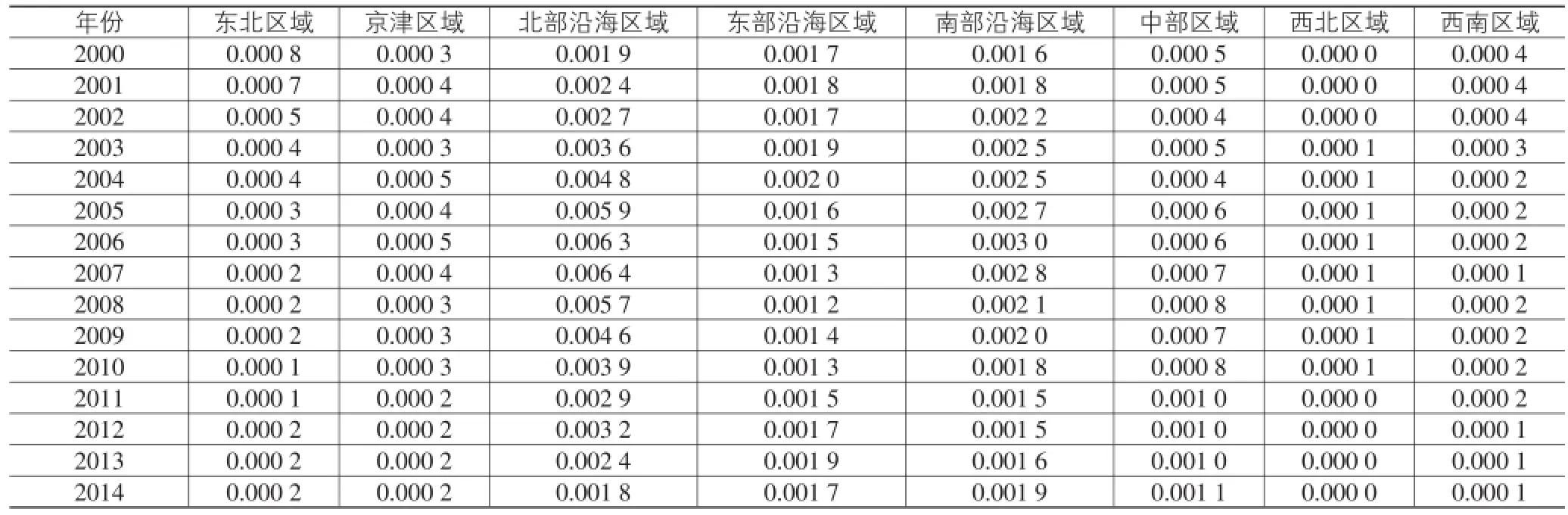

1.劳动密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

首先,劳动密集型制造业集聚高的区域主要在北部沿海、南部沿海和东部沿海,对于西北和西南区域则较低。劳动密集型制造业集聚最高的区域是北部沿海区域,这依赖于北部沿海区域较为丰富的劳动力,以及位于京津的大后方,具有先天的承接区位优势。由此可见,劳动密集型制造业的空间集聚受到经济发展条件和区位的影响。

表22000 -2014年劳动密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

其次,如表2所示,2000-2014年北部沿海、南部沿海区域的劳动密集型制造业的集聚度呈现先上升后下降的趋势,大致呈现出“倒U型”曲线特征,且集聚度大致高于其他区域,因此,北部沿海区域和南部沿海区域是我国劳动密集型制造业的前两大集聚区。东部沿海区域和中部区域位居第三大和第四大集聚区。我国劳动密集型制造业仍然主要集聚在沿海地区,但中部区域出现了劳动密集型制造业集聚的趋势。2000-2014年东北区域、京津区域、西北区域、西南区域劳动密集型制造业的集聚度一直较低,并且呈现十分稳定的态势,表明该四大区域是我国劳动密集型制造业的非主要集聚区。

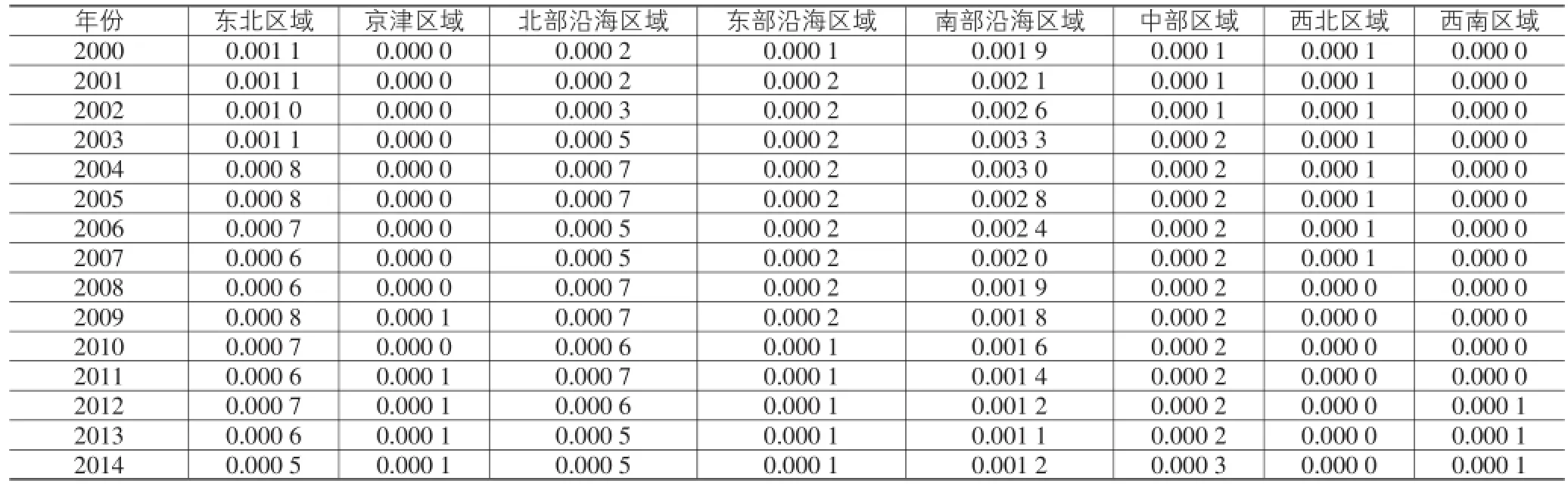

2.资本密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

首先,资本密集型制造业集聚高的区域分布在南部沿海区域和东北区域,西北和西南区域仍较低。资本密集型制造业集聚最高的是南部沿海区域,这得益于南部沿海区域较好的投资环境、完善的基础设施等,东北区域集聚度较高的原因则是其良好的工业基础。

其次,2000-2014年南部沿海区域资本密集型制造业集聚度呈现出“倒U型”曲线特征,而东北区域呈现出不断下降趋势,北部沿海区域则呈现出波浪式变化,如表3所示。总体来看,南部沿海区域、东北区域和北部沿海区域是我国资本密集型制造业的前三大集聚区,其他五大区域是非主要集聚区,我国资本密集型制造业集聚存在着空间差异性。

表32000 -2014年资本密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

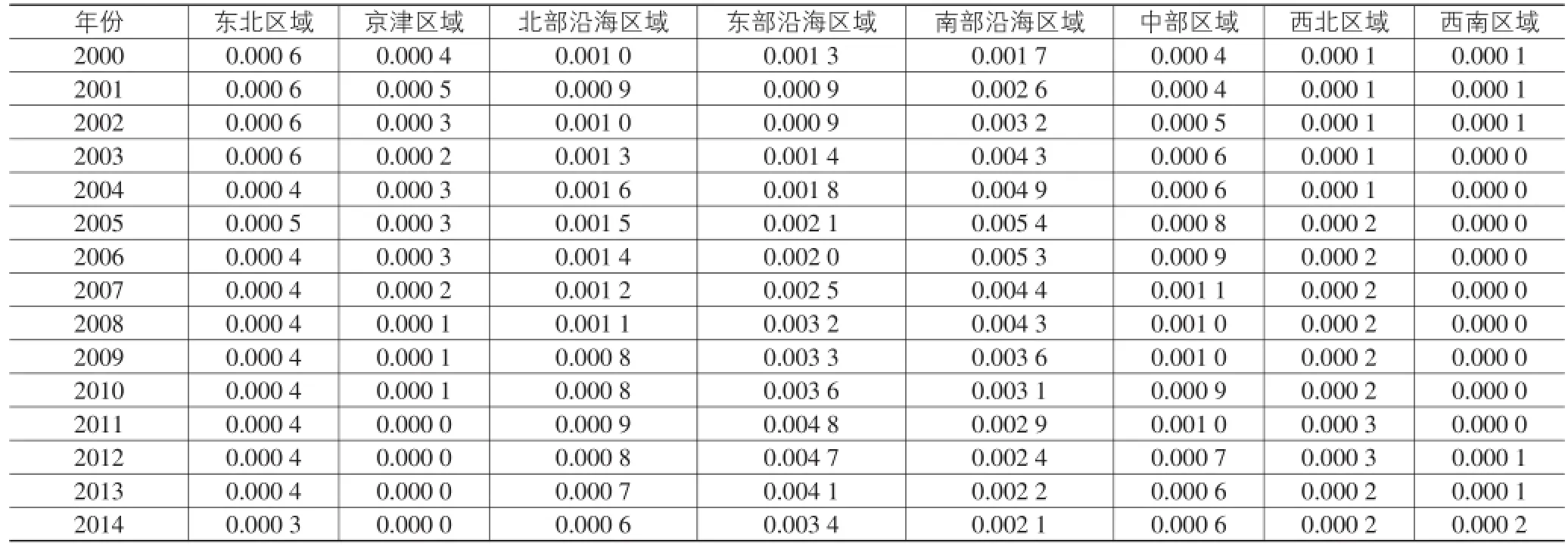

3.技术密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

首先,技术密集型制造业集聚区主要分布在东部沿海区域和南部沿海区域,该区域具有发达的经济基础,拥有技术密集型制造业需要的科研技术人员、良好的科研团队和科研环境,这是技术密集型制造业在该区域集聚的关键。由此可知,我国南部沿海区域和东部沿海区域对技术密集型制造业空间集聚具有较强的吸引力,是我国技术密集型制造业的两大主要集聚区。

其次,2000-2014年南部沿海、东部沿海区域技术密集型制造业集聚度大致都呈现出先上升后下降的趋势,均呈现出“倒U型”曲线特征。如表4所示,两大主要集聚区技术密集型制造业的集聚度呈现出阶段性变化特点,在2000-2010年,南部沿海区域技术密集型制造业集聚度始终高于东部沿海区域技术密集型制造业集聚度,2010年之后则正好相反,这说明2010-2014年,东部沿海区域是我国技术密集型制造业集聚的主要区域。另外,北部沿海区域和中部区域分别是我国技术密集型制造业的第三大和第四大集聚区,其他四大区域是我国技术密集型制造业的非主要集聚区,西北、西南区域技术密集型制造业的集聚程度弱于中部区域,这与中国区域经济发展状况相符。

表42000 -2014年技术密集型制造业集聚的空间特征及变动趋势

(三)不同要素密集型制造业集聚与转移的态势

产业集聚和产业转移是一对孪生兄弟,集聚到一定程度后会形成拥挤成本,引起产业转移(张公嵬,2010)[26]。为进一步考察不同要素密集型制造业集聚特点和转移的新态势,本文借鉴贺曲夫和刘友金(2012)[27]测算产业转移的方法对我国不同要素密集型制造业产业转移规模进行测度,具体如下:假设某区域的某产业比重变化完全是由于产业转移引起,不存在生产规模扩大或压缩的状况,计算各区域相应产业产值占全国该产业产值的比重,通过产业比重的变化来测度某区域产业转移相对变化情况,如果某区域某产业的产业比重在不同年份发生增加(或减少),即表示在此期间该区域该产业存在产业转入(或转出)。

本文计算了2000-2014年我国八大区域不同要素密集型制造业的产业比重,经过对比分析发现,2004年大致为劳动、资本、技术要素密集型制造业集聚与转移的拐点。限于篇幅,本文只列出了2000年、2004年、2014年产业比重值。

具体数值见表5所列。

表5 我国八大区域不同要素密集型制造业产业比重变化

(1)劳动密集型制造业在东部沿海区域、南部沿海区域转移现象明显。2000-2004年,劳动密集型制造业向东部沿海区域转入,与此同时,中部区域处于转出状态。2004年,劳动密集型制造业主要分布在东部沿海区域(产业比重为29.78%)、北部沿海区域(产业比重为22.17%)、南部沿海区域(产业比重为13.88%),这与前文分析的我国劳动密集型制造业集聚的空间分布基本一致。2004-2014年,劳动密集型产业在东部沿海区域(转出13.16%)和南部沿海区域(转出2.58%)总体上呈现出扩散与转移的趋势,逐渐大幅度向中部区域(承接10.86%)和西南区域(承接2.1%)转移,这符合劳动密集型制造业在地理空间上转移的预期,2004年大致是劳动密集型制造业集聚与转移的拐点。这与王非暗、王珏、唐韵和范剑勇(2010)[28]“2004年为界,制造业集聚的拐点已经开始显现”的基本结论符合。因此,从2004年开始,我国劳动密集型制造业产业集聚的“中心-外围”空间结构发生改变,劳动密集型制造业开始由东部沿海、南部沿海向中部区域、西南区域扩散。

(2)资本密集型制造业在中部区域承接能力较强。2000-2004年,资本密集型制造业向东部沿海、北部沿海区域转入,与此同时,中部区域、东北区域在转出。2004年,资本密集型制造业主要分布在东部沿海区域(产业比重为28.51%)、北部沿海区域(产业比重为17.66%)。2004-2014年,东部沿海区域(转出8.01%)的资本密集型制造业逐渐向中部区域(承接6.83%)和西南区域(承接1.94%)转移,2004年大致成为资本密集型制造业集聚与转移的拐点,与贺灿飞和潘峰华(2011)[5]的分析结论类似。这说明中部区域对资本密集型制造业的承接能力强于西南区域,同时反映了资本密集型制造业的承接受经济发展水平、投资环境和基础设施水平的影响。

(3)技术密集型制造业在八大区域转移现象突出。2000-2004年,技术密集型制造业向东部沿海、南部沿海区域转入,而中部区域、东北区域在扩散。2004年,技术密集型制造业主要分布在东部沿海区域(产业比重为34.19%)、南部沿海区域(产业比重为25.16%)。2004-2014年南部沿海(转出7.45%)、东部沿海(转出4.68%)、京津区域(转出3.34%)逐渐向中部区域(承接8.13%)、西南区域(承接3.16%)、北部沿海区域(承接3.69%)转移,这与胡安俊和孙久文(2014)[29]的基本结论相一致,因此,2004年大致是技术密集型制造业集聚与转移的拐点。由于承接东部沿海、南部沿海区域技术密集型制造业的转移,中部区域一跃成为我国技术密集型制造业的第四大集聚区,这将促进中部区域发挥技术密集型制造业集聚的规模效应。

四、主要结论及启示

第一,我国劳动、资本和技术要素密集型制造业都属于低度集聚行业,不同要素密集型制造业集聚的变动趋势具有较为明显的阶段性特征。2000-2014年,劳动、资本密集型制造业集聚的变动趋势大致呈现出“倒U型”曲线特征,而技术密集型制造业集聚的变动趋势大致呈现“M型”曲线特征。

第二,不同要素密集型制造业集聚空间特征具有较为明显的地域性差异,北部沿海区域、南部沿海区域、东部沿海区域是我国劳动密集型制造业的三大集聚区;资本密集型制造业主要在南部沿海区域、东北区域和北部沿海区域集聚;技术密集型制造业的三大集聚区是南部沿海区域、东部沿海区域和北部沿海区域。总体而言,我国劳动密集型制造业、资本密集型制造业和技术密集型制造业主要集聚在沿海地区,特别是东南沿海地区。

第三,2004年大致为劳动、资本、技术要素密集型制造业集聚与转移的拐点。我国劳动密集型制造业产业集聚的“中心-外围”空间结构发生改变,劳动密集型制造业开始由东部沿海区域、南部沿海向中部区域、西南区域扩散。而且,中部区域在劳动、资本、技术密集型制造业的承接能力均强于西北区域和西南区域,尤其在劳动密集型制造业承接方面,中部区域具有劳动力资源丰富的相对优势。因此,中部区域要抓住制造业转移的机遇,将承接产业转移和区域发展相结合,有效规划产业承接项目,促进经济发展方式转变;西北区域和西南区域则要改善投资环境、完善基础设施、提升劳动力素质,进一步提高承接产业转移的能力。

[1]梁琦.中国工业的区位基尼系数:兼论外商直接投资对制造业集聚的影响[J].统计研究,2003(9):21-25.

[2]王子龙,谭清美,许箫迪.产业集聚水平测度的实证研究[J].中国软科学,2006(3):109-116.

[3]马国霞,石敏俊,李娜.中国制造业产业间集聚度及产业间集聚机制[J].管理世界,2007(8):58-65.

[4]梁琦.产业集聚论[M].北京:商务印书馆,2004:1-331.

[5]贺灿飞,潘峰华.中国制造业地理集聚的成因与趋势[J].南方经济,2011(6):38-52.

[6]纪玉俊,王培顺.中国制造业的空间集聚及其影响因素分析——以2000-2009年29类制造业数据为例[J].经济与管理,2012(3):22-28.

[7]胡玫,刘春生,陈飞.产业集聚对中国企业全要素生产率的影响——基于广东省制造业的实证研究[J].经济问题,2015(4):78-82.

[8]程中华.产业集聚有利于制造业“新型化”发展吗[J].山西财经大学学报,2015(12):61-71.

[9]范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004(6):39-51.

[10]潘文卿,刘庆.中国制造业产业集聚与地区经济增长——基于中国工业企业数据的研究[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2012,27(1):137-147.

[11]罗胤晨,谷人旭.1980-2011年中国制造业空间集聚格局及其演变趋势[J].经济地理,2014,34(7):82-89.

[12]Duranton Gilles,Overman Henry.Testing for localization using micro-geographic data[J].Review of Economic Stud⁃ies,2005,72(4):1077-1106.

[13]Duranton Gilles,Overman Henry.Exploring the detailed lo⁃cation patterns of U.K.manufacturing industries using microgeographic data[J].Journal of Regional Science,2008,48(1):213-243.

[14]刘春霞.产业地理集中度测度方法研究[J].经济地理,2006(5):742-747.

[15]Lujiang Yong,Taozhi Gang.Trends and determinants of China's industrial agglomeration[J].Journal of Urban Eco⁃nomics,2009,65(2):167-180.

[16]孙康,王昱方,肖寒.石化产业集聚水平测度及实证研究[J].财经问题研究,2014(4):33-39.

[17]杨嵘,米娅.能源化工产业集聚水平实证研究——基于E-G指数的视角[J].财经论丛,2016(2):18-23.

[18]路江涌,陶志刚.中国制造业区域聚集及国际比较[J].经济研究,2006(3):103-114.

[19]杨洪焦,孙林岩,高杰.中国制造业聚集度的演进态势及其特征分析——基于1988-2005年的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2008(5):55-62.

[20]詹宇波,张卉.修正的E-G指数与中国制造业区域集聚度量[J].东岳论丛,2010(2):50-55.

[21]文东伟,冼国明.中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势:1998-2009[J].世界经济,2014(3):3-31.

[22]关爱萍,张宇.中国制造业产业集聚度的演进态势:1993-2012——基于修正的E-G指数[J].产经评论,2015(4):15-27.

[23]国家信息中心.中国区域间投入产出表[M].北京:社会科学文献出版社,2005:1-423.

[24]Ellison Glenn,Glaeser Edward.Geographic concentration in US manufacturing industries:a dartboard approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[25]Krugman Paul.Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[26]张公嵬.我国产业集聚的变迁与产业转移的可行性研究[J].经济地理,2010(10):1670-1674.

[27]贺曲夫,刘友金.我国东中西部地区间产业转移的特征与趋势——基于2000-2010年统计数据的实证分析[J].经济地理,2012(12):85-90.

[28]王非暗,王珏,唐韵,等.制造业扩散的时刻是否已经到来[J].浙江社会科学,2010(9):2-10.

[29]胡安俊,孙久文.中国制造业转移的机制、次序与空间模式[J].经济学(季刊),2014,13(4):1533-1556.

[责任编辑:程靖]

Agglomeration Characteristics and Fluctuation Trend of Different Factor-intensive Manufacturing—Empirical Evidence from China during 2000 to 2014

GUAN Ai-pinga,FENG Xing-luna,ZHANG Qiangb

(a.School of Business;b.School of Computer Science and Engineering;Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China)

Based on the provincial panel data of China's 20 2-digit manufacturing from 2000 to 2014,this study analyzes the general characteristics and trend fluctuation of agglomeration of different factor-intensive manufacturing by using the modified E-G index.This study also investigates spatial agglomeration distribution characteristic and new trend of regional industrial transfer of different factor-intensive manufacturing.The results show that labor,capital and technology intensive manufactur⁃ing in China belong to the low agglomeration industry and the agglomeration fluctuation trend has obvious stage characteris⁃tics.It also indicates that agglomeration fluctuation trend of labor,capital intensive manufacturing generally shows“inverted U”curve characteristics,and technology intensive presents substantially“M-type”curve characteristics.Agglomeration spa⁃tial characteristic of different factor-intensive manufacturing exhibits regional differences,and uneven region distribution of manufacturing agglomeration is becoming from strengthening to weakening gradually.Approximately in 2004,different factorintensive manufacturing has emerged transfer trend from the southeast coastal regions to the central and southwest regions,but the undertaking capability in the central region is stronger than that in the southwest region.

factor-intensive;manufacturing;industrial agglomeration;industrial transfer;E-G index

F264.2;F124.3

A

1007-5097(2016)10-0095-06

2016-04-20

国家自然科学基金项目(71563043;71263045);西北师范大学青年教师科研能力提升计划重大培育项目(SKZD15006)

关爱萍(1970-),女,甘肃兰州人,副教授,硕士生导师,经济学博士,研究方向:产业经济,劳动经济;冯星仑(1990-),女,河南长垣人,硕士研究生,研究方向:产业经济;张强(1976-),男,甘肃庆阳人,副教授,管理学博士,研究方向:复杂系统建模与仿真。