金融抑制、经济结构扭曲与劳动收入份额下降

2016-10-15赵秋运林志帆

赵秋运+林志帆

摘要:基于新结构经济学理论推行赶超战略的国家倾向于采用金融抑制政策以扶持工业部门、压制服务业部门,造成经济结构工业化的扭曲,而由于工业部门的劳动收入份额偏低,这种结构扭曲致使其劳动收入份额不断走低。使用理论模型与基于跨国面板数据进行实证检验并针对中国的研究发现,样本期中国的劳动收入份额显著低于模型预测值,且缺口趋于扩大;中国严重的金融抑制与经济结构扭曲状况可以解释劳动收入份额约1/3的下偏。

关键词: 金融抑制;经济结构扭曲;劳动收入份额;新结构经济学

中图分类号:F019.8 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2016)04-0002-09

一、研究背景

在宏观经济领域中,著名的“卡尔多事实”指出各生产要素的收入在国民收入中所占的份额大致稳定是经济发展的基本特征之一[1]。然而,近40年来Kaldor特征事实不断受到经验证据的冲击和挑战[2,3]。图1显示,1975~2011年,全球宏观国民收入初次分配中的劳动收入份额出现大幅下降,已由57%下降至53%;微观企业劳动收入份额下降达5个百分点,二者呈现下行趋势。这表明全球范围内劳动收入份额的持续下降已成为一个不争的事实。

结构转型是经济发展的必经之路。由于“卡尔多事实”研究的是经济加总状态下的稳态性质,其对产业结构变迁等动态因素的忽略可能是理解恒常要素收入份额论断失效的关键所在。在世界各国朝向经济增长稳态收敛的路径上,结构转型升级持续发生,一国由以传统农业为主转向以工业为主的产业结构,并最终过渡到以服务业为主的“后工业”时代。由于农业部门和服务业部门的劳动收入份额较高、

工业部门的劳动收入份额相对较低,因此,整体经济的劳动收入份额随着经济发展水平的提升会呈现先下降后上升的态势[4,5]。图2显示,在样本观察期内,各国的劳动收入份额均值与经济发展水平间的确存在明显的U型关系。然而,图2所呈现的全球时序数据显示,无论是发达国家,还是中低收入国家,在过去数十年其劳动收入份额基本呈持续下降的态势,而非经济转型所预期的U型图线,这便启示我们,全球劳动收入份额持续下降的背后仍然隐藏着某些尚不为人知的经济机理。

为此,本文尝试为劳动收入份额的持续下降提供一个新的解释视角。我们猜想,全球范围内,尤其是发展中国家广泛存在的严重的金融抑制政策可能是理解这一现象的关键。

二、文献评述和理论模型

(一)文献梳理

围绕全球范围劳动收入份额持续下降这一问题,国内外文献已经进行了充分的讨论,当前主要的解释角度有:

1.经济发展阶段变化与产业结构调整:不同的发展阶段对应着不同的三次产业比重,而各产业间劳动收入份额固有的差异使得总体劳动收入份额随着结构转型的进行而变化[6]。但这一角度仅能解释劳动收入份额跨国间的截面差异,不能解释单个国家的时序变化趋势。

2.全球化趋势与经济开放:在全球贸易开放与FDI进入的背景下,资本相对劳动的优势地位逐步强化,在非完全竞争的市场中要素议价能力(bargaining power)的相对差异可能导致劳动报酬的下降[7,8]。

3.劳动力市场制度变迁:工会组织的影响力式微,政府出于经济增长或吸引投资的动机放松对劳动力的保护可使得劳动力议价能力下降[9],导致劳动收入份额受侵蚀,这一解释角度实际上与全球化趋势和经济开放紧密相关。

4.偏向型技术进步:资本偏向型或技能劳动力偏向型技术进步改变了要素的边际产出,在资本与劳动间存在替代关系的条件下资本深化使得劳动收入份额下降[10,11]。

综观这些文献,其基本共识是:经济发展中产业结构的变迁是劳动收入份额发生变动的主因。正如前文所述,由于农业与服务业部门的劳动收入份额相对较高,工业部门的劳动收入份额相对较低,因此在经济结构转型的过程中,总体的劳动收入份额应当呈现U型的变动趋势,但过去数十年中各国时序数据基本不支持这一假说。那么,目前全球范围的经济结构是否存在一种“工业锁定”或曰“工业偏向”的扭曲?这种转型扭曲与阻滞是否为劳动收入份额持续下降的背后推手?如果是,其深层次的原因又该如何理解?

从发展战略与政府政策的角度出发应当能够为全球劳动收入份额的下降提供一个新的解释。二战后,基本上陷入“贫困陷阱”的国家均未能实现从农业与制造业向现代工业的转变,而发达国家则普遍具有完整成熟的工业体系。因此,第一代发展经济学思潮认为,跨国间的巨大的人均收入差距源自于经济结构的差异,因此,强调结构转型的重要性并把产业结构的差异视为市场失灵的结果。这一波思潮信奉凯恩斯主义,主张政府干预,认为应通过优先发展重工业实现经济结构的转型与快速的经济增长。然而,发展中国家普遍具有劳动力丰裕但资本相对稀缺的特征,这就决定了其要素禀赋结构对应的比较优势为劳动密集型产业。但执行赶超式发展战略的国家往往倾向于发展资本和技术密集的先进工业,这样的产业结构与要素禀赋结构并不匹配。显而易见的是,执行国家意志的重工业企业由于成本过高,在开放、自由竞争的市场中不具有“自生”能力,需要一系列的配套制度安排与政府干预措施以保证其经营[12]。而金融抑制政策便是相应的制度安排与干预措施中重要的组成部分①。

时至今日,尽管旧结构主义与赶超战略已经过时,许多曾经奉行计划经济的国家已经进入市场化时代,而谨慎地沿袭渐进式改革路线的国家由于保留了庞大的旧制度利益集团,其金融政策也承继了浓厚的计划色彩。Abiad et al.(2010)的数据测算表明,金融抑制政策与现象仍在发展中国家广泛存在[13]。王勋和Anders Johansson(2013)的研究清晰地表明金融抑制是经济结构不能实现自然转型从而导致扭曲的重要原因。在这些研究基础上,本文也尝试进一步研究金融抑制与经济结构扭曲对劳动收入份额的负面影响[14]。

(二)理论模型

基于Baumol(1967,1985)的非均衡增长模型[15,16],我们从经济结构转型的供给面(supply side)因素出发,构建理论模型对金融抑制、经济结构与劳动收入份额进行分析。

至此可以得到:

命题2:金融抑制政策使得总体劳动收入份额下降。

命题3:金融抑制政策通过扭曲经济结构的途径对总体劳动收入份额起负面影响。

三、实证分析

(一)实证设定与变量

本文使用Baron & Kenny(1986)提出的中介效应检验[17]“催生于旧结构主义与赶超战略的金融抑制政策对劳动收入份额具有负面影响,且其作用通过经济结构扭曲的途径发生”这一命题。图3为该检验的逻辑路线。具体而言,中介效应检验的成立需要满足四个条件:(1)金融抑制对于经济结构扭曲具有显著的解释力(路径a显著);(2)经济结构扭曲对劳动收入份额下降具有显著的解释力(路径b显著);(3)金融抑制对于劳动收入份额下降具有显著的解释力(路径c显著);(4)在控制经济结构扭曲之后,金融抑制对劳动收入份额解释能力消失或明显减小(金融抑制的统计显著性在路径c′中相对于c出现明显下降)。

对于金融抑制变量φi,t,应当注意到,一国政府采取的金融抑制政策可能包含许多方面的内容,标准化的跨国衡量成为研究的重难点。以往有文献使用金融深度(如M2/GDP)、金融业占GDP比重等指标作为金融抑制的代理变量,然而,这类指标更多地反映的是金融自身的发展情况,经济层面上的内生性也较为严重。更重要的是,这类指标实际上难以反映政府的政策倾向与意图。根据Abiadet al.(2010)提供的91国1973~2005年的金融抑制数据(主要从七个方面对一国的金融抑制状况进行刻画,较高的分数代表抑制倾向较低)。我们将各项指标进行标准化与反向变换,使金融抑制指标的取值居于0~1之间,0代表完全的自由,1代表最严重的金融抑制。

经济结构的控制变量X则参考王勋和Anders Johansson(2013)的做法,从需求方面考虑:(1)人均GDP对数值及其二次项:恩格尔定律揭示,随着经济发展水平的提高,一国居民对农产品的需求比例趋于下降,对工业产品的需求比例则先上升后下降,对服务业的需求一直上升。因此,有必要在模型中加入人均GDP的对数值及其二次项,以控制经济发展水平对结构转型的影响;(2)贸易开放度:一般而言,一国的经济开放度越高,则贸易部门(一般为工业行业)相对于不可贸易部门(如服务业)的需求越大,从而工业的比重可能相对较高;(3)人口抚养比:一国的少儿与老年人口比例越高,则对教育、护理、医疗保健、金融保险等服务的需求越多,从而提高服务业在经济中的比重。

劳动收入份额的控制变量Z根据主流研究结论,考虑以下控制变量:(1)人均GDP对数值及其二次项:正如图2所示,农业部门比重较高的低收入国家与服务业部门比重较高的高收入国家可能拥有较高的劳动收入份额;而发展水平居中国家的经济结构则偏向于工业部门,劳动收入份额可能较低。因此,加入人均GDP及其二次项以反映这种U型关系。(2)资本产出比:控制要素相对价格的影响[18-20]:如果资本产出比的回归系数显著为正,则表示资本和劳动的要素替代弹性小于1;显著为负则意味着替代弹性大于1;不显著则意味着替代弹性接近于1。(3)贸易开放度:已有文献对经济开放与劳动收入份额的关系研究表明,国际贸易压制了劳动收入份额,这可能与开放程度较高的经济体中资本的议价能力(bargaining power)强于劳动力有关[21]。因此,在模型中引入贸易开放度以控制经济开放的影响。(4)政府支出比重:Diwan(2001)、Harrison(2005)的研究都表明,政府支出对于发展中国家的劳动收入份额具有显著的提升作用,这可能与财政收支的再分配功能有关。因此,政府支出比重在一定程度上反映再分配政策的干预力度,我们在模型中加入政府支出占GDP的比重这一指标。

基于无偏一致性的考虑,本文使用对异质性控制最为严格的双向固定效应模型(twoway fixed effect)进行估计。并构建了64国1991~2005年的面板数据,表1呈现了各变量的描述性统计信息与数据来源。(二)回归结果

1.经济结构扭曲的原因。表2是金融抑制对经济结构影响的回归结果。第一栏与第二栏分别以工业/服务业比值与工业占GDP比重为被解释变量,金融抑制的系数均为正且高度显著,证明金融抑制政策的确对于工业部门具有明显的扶持作用。第三栏是以服务业比重为被解释变量的回归结果,金融抑制政策的系数为负且同样在1%的水平上呈现显著,揭示了金融抑制政策对服务业部门的确具有明显的压制作用。这样的结果与王勋和Anders Johansson(2013)的研究结论相一致。

观察控制变量可以发现:第一栏与第二栏中的人均GDP对数值的二次项显著为负,一次项显著为正,印证了工业部门的比重在经济发展过程中的确存在倒U型变动的规律。第三栏中人均GDP对数值的一次项显著为正,印证了服务业比重随着经济发展水平提升而逐步上升的规律。此外,贸易开放度显著提升工业比重,压制服务业发展,符合理论预期;人口抚养比指标在三个回归中均不显著,但这并不影响我们的关键结论。总体而言,表2的三个回归结果稳健地证明,金融抑制政策扶持工业部门,抑制服务业部门,是经济结构形成“工业偏向”或“工业锁定”状态的重要原因,这证实了命题1,且中介效应检验的第一个条件(路径a)得证。

2.劳动收入份额下降的原因。表3是以劳动收入份额为被解释变量的一系列回归结果。其中路径b考查了经济结构对劳动收入份额的影响,结果显示,较高的工业/服务业比值以及工业比重均对劳动收入份额具有负面影响,而较高的服务业比重对劳动收入份额具有正面影响,三者均通过了1%水平的显著性检验,稳健地证明偏向工业部门的经济结构扭曲可以导致劳动收入份额下降的理论预期,中介效应检验的第二个条件(路径b)得证。路径c的回归结果显示,金融抑制对劳动收入份额的影响为负,该效应通过了10%水平的显著性检验,证实了理论模型部分推导得到的命题2,且中介效应检验的第三个条件(路径c)亦是成立的。

在路径c′的三个回归中,模型中同时引入金融抑制指标与经济结构指标时,相对于路径c的回归结果而言,金融抑制指标的估计系数大小与统计显著性都出现了非常明显的下降,而三个经济结构指标的估计系数大小与统计显著性则与路径b中的结果非常接近。进一步观察路径b与路径c′六个回归模型的可决系数,可知在加入金融抑制指标之后,模型的解释力并没有得到提升,说明在对劳动收入份额持续下降的经济结构因素加以考虑之后,金融抑制指标并不能为模型提供更多信息。这便证明了金融抑制政策对劳动收入份额的负面影响是通过经济结构扭曲实现的——经济结构因素是金融抑制政策压制劳动收入份额的唯一途径,从而命题3得证,结构因素在该过程中扮演了“完全中介”(complete mediator)的角色。

3.稳健性检验。

表4是在表3的基础上加入了一组与劳动收入份额相关的控制变量,从中

可以发现,在路径b的三个回归模型中,偏向工业的经济结构对劳动收入份额具有负面影响的结论仍然成立,三个结构指标均通过了1%水平的显著性检验。路径c在加入控制变量之后,金融抑制政策对劳动收入份额的负面影响变得更为显著;从路径c′的各项回归结果可以得到的信息亦与表3完全一致。因此,金融抑制通过经济结构扭曲的唯一途径对劳动收入份额起负面影响的结论是非常稳健的。

从表4的控制变量可以了解到:(1)在所有回归模型中,人均GDP的二次项均为正,一次项为负,所有系数估计值均在1%的水平上呈现显著,证明在国家截面层面上劳动收入份额随经济发展水平变化的U型规律成立,这与李稻葵等(2009)使用跨国面板数据与组间估计法得到的结果高度一致。(2)资本产出比在各个回归模型中系数估计值都很小,统计显著性亦很低,说明从全球来看,资本与劳动间的替代弹性非常接近于1。(3)贸易开放度估计系数均为负,虽然不显著,但仍说明经济开放对于劳动收入份额具有轻微的抑制作用,这与大部分文献的结论一致。(4)政府支出比重在所有回归模型中均显著为正,说明较高强度的政府干预与再分配政策的确对劳动收入份额具有提升作用。

四、中国的案例分析

改革开放以来,中国经济持续快速增长,出现了中国经济增长的奇迹。但其背后出现了一定的内外失衡的现象,自20世纪90年代中期以来,中国劳动收入份额的持续下降成为其中重要的一环。根据陈宇峰等(2013)的测算,中国的劳动收入份额从1995年的51.4%下降至2007年的39.7%,下降幅度达11.7个百分点。劳动收入在国民收入分配中所占份额持续下降使得广大劳动人民未能平等地共享经济增长的成果。这一失衡导致需求结构中消费偏低、经济增长过度依赖投资与出口拉动,利益分配的矛盾也频频诱发社会危机。

同时,中国存在着严重的金融抑制现象。根据Abiad et al.(2010)的测算结果,在其1991~2005年的样本期间,中国的金融抑制指数在91个样本国中高居第五位,仅次于埃塞俄比亚、尼泊尔、乌兹别克斯坦与越南。如图4所示,从全球范围来看,中国的金融抑制程度不仅远高于发达国家的平均水平,亦远高于发展中国家、亚洲国家以及其他转型国家的平均水平,而劳动收入份额与金融抑制成反比例变化。

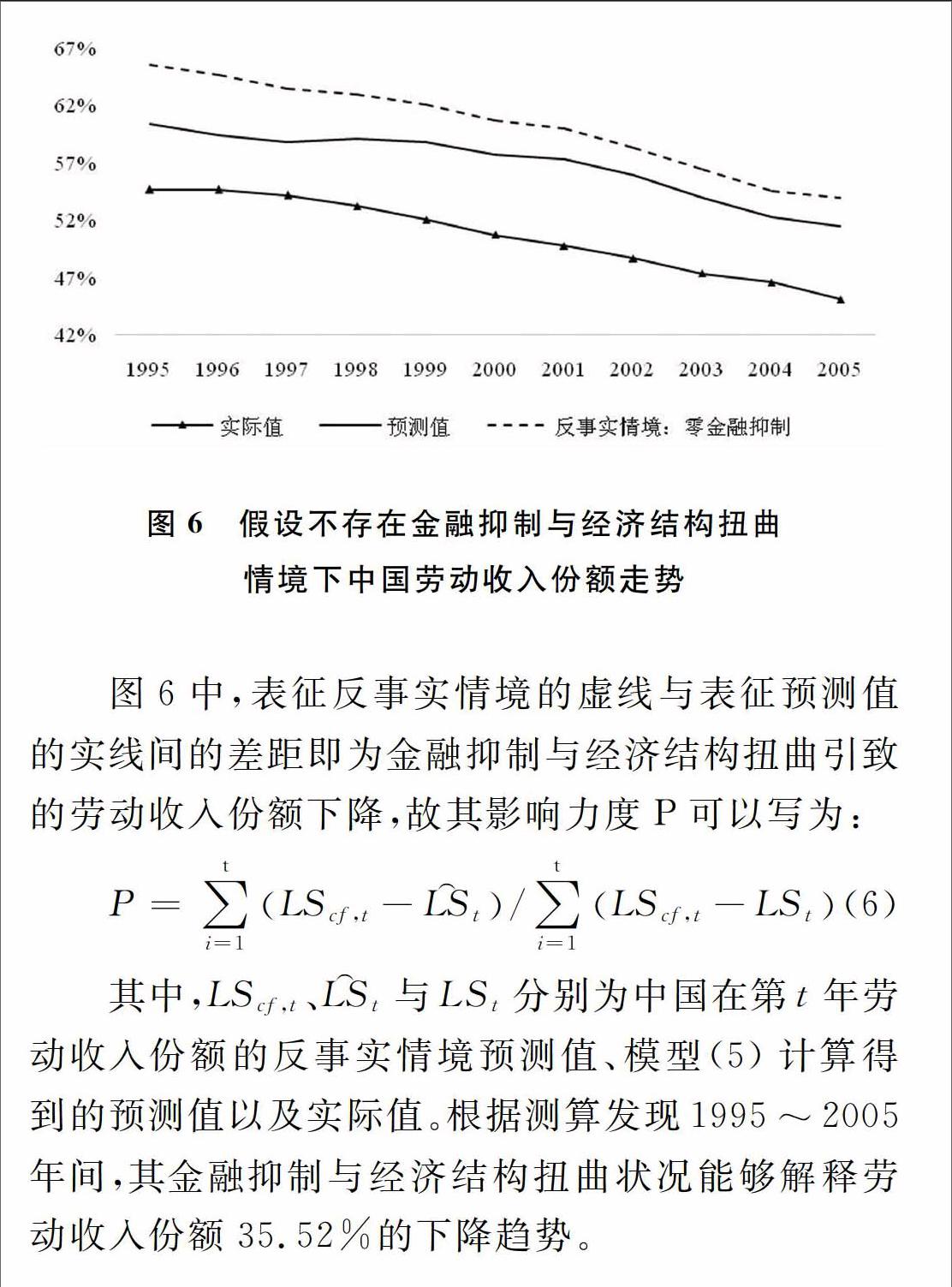

但即便在考虑本国严重的金融抑制、经济结构扭曲及其他影响劳动收入份额的因素后,中国劳动收入份额的持续大幅下降仍不能得到完全的解释。其变动趋势除了服从国际一般规律之外,还具有相当程度的“本土特色”,仍需要更多的针对中国情形的深入研究。由图6可以看到,若不存在金融抑制,中国的劳动收入份额将有明显的提升。就样本期而言,中国的劳动收入份额将比模型预测值高出约3.41个百分点,比实际值高出9.59个百分点,影响幅度较大。然而,完全的金融自由在现实中并不存在,因此,假设中国的金融抑制状况只改善至与发达国家或发展中国家相等的水平,仍可使得中国的劳动收入份额相对模型预测值分别上升约3.13或2.20个百分点,相对实际值分别上升9.31或8.38个百分点,影响力度仍然很大。

五、结论与启示

劳动收入份额的普遍下降是当前全球经济面临的主要问题之一。本文尝试了从金融抑制与经济结构扭曲的角度提供一个新的解释:一国受政治、国防、利益集团游说等因素的影响,有动机接受旧结构主义发展经济学与赶超式发展战略的政策建议,往往优先发展第二产业,而金融抑制政策是将稀缺的资本要素优先配置到工业部门的有效手段。这会造成偏向工业的经济结构扭曲,而由于工业部门的劳动收入份额相对于其他部门较低,这种扭曲将导致总体劳动收入份额下降。

以上基于理论模型的推导结论,使用跨国面板数据对金融抑制、经济结构扭曲与劳动收入份额间的关系进行的检验发现,金融抑制是形成“工业偏向”或“工业锁定”的经济结构的重要因素,且在金融抑制政策对劳动收入份额最终起抑制作用的过程中,经济结构因素扮演了“中介变量”的角色。基于模型的估计结果,对中国近20年来劳动收入份额持续大幅下降讨论发现:中国严重的金融抑制与经济结构扭曲状况可以解释1995~2005年其劳动收入份额约1/3的下偏;但除服从国际一般规律之外,中国的劳动收入份额持续下降背后仍有更多的尚不为人知的机制,进一步研究有待展开。

本文的研究表明,消除金融抑制的影响,使经济结构在开放自由的市场环境中自然地转型,是扭转要素收入分配状况持续恶化的可行政策。针对劳动收入份额下降的解释视角,如资本深化、全球化趋势、偏向型技术变革③等,对消除金融抑制政策、促使经济结构合理转型具有更强的现实意义与可行性。具体而言,在一个国家的发展进程中,需要逐步净化要素市场的环境,尤其是资本市场的软环境,管住政府的“干预之手”,摒除利率管制、信贷配给、汇率控制等金融抑制政策,不能使用市场扭曲政策试图实现经济增长或构建符合政府偏好的经济结构。政府需要通过市场监管与调控使得各行业各种所有制的企业在金融市场获得均等的机会,资金的分配遵从市场的价格信号并流向边际生产率最高之处。否则,除了造成结构转型阻滞并使经济发展“欲速则不达”,还会引致劳动收入份额持续下降与收入分配状况恶化,不利于长期的可持续发展与社会稳定。

注释:

①具体而言,为了扶持资本密集型工业的发展,政府往往直接介入金融市场或将主要金融机构国有化,通过信贷配给的方式将稀缺的资金以较低的利率优先配置到工业部门与国有企业;其亦可以采取利率控制或执行通货膨胀式的货币政策将实际利率压低,使得内部回报率较低,不符合比较优势的重工业项目实现正的净现值,刺激其投资与发展;另外,政府还可以干预外汇市场,采取高估汇率的方式使得从国外进口机器设备的成本下降,或是低估汇率以促进出口,使得作为可贸易品部门的工业实现扩张。若政府期望同时达成两个目标,往往还进行“双轨制”的汇率安排。与此环环相扣,为避免汇率制度的扭曲引致外部经济风险或货币危机,政府还对资本的跨国流动进行限制,或者规定本国货币不能自由兑换。

②金融抑制的存在已经假定了资本不能在部门间按市场价格自由流动,其配置受政府干预。即便引入资本要素,模型的基本结论亦不会改变。

③这些解释角度从属于经济发展自然现象的范畴,不具有可行的政策含义。例如,我们不能为了扭转劳动收入份额持续下降的不利趋势而“因噎废食”地阻止经济开放的必然趋势,或对技术进步加以限制。

参考文献:

[1]Kaldor N. Capital accumulation and economic growth[M]. Macmillan, 1961.

[2]Blanchard O J, Nordhaus W D, Phelps E S. The medium run[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1997, (2): 89-158.

[3]Guscina A. Effects of globalization on labor's share in national income[M]. International Monetary Fund, 2006.

[4]罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009,(4):65-79.

[5]李稻葵,刘霖林,王红领.GDP中劳动份额演变的U型规律[J].经济研究,2009,(1):70-82.

[6]Solow R M. A skeptical note on the constancy of relative shares[J]. The American Economic Review, 1958, 48(4): 618-631.

[7]Harrison A. Has globalization eroded labors share? some crosscountry evidence[R]. University Library of Munich, Germany, 2005.

[8]Elsby M W L, Hobijn B, Sahin A. The decline of the US labor share[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2013.

[9]Fichtenbaum R. Do unions affect labor's share of income:evidence using panel data[J]. American Journal of Economics and Sociology, 2011, 70(3): 784-810.

[10]黄先海,徐圣.中国劳动收入比重下降成因分析——基于劳动节约型技术进步的视角[J].经济研究,2009,(7):34-44.

[11]林志帆,赖艳,徐蔓华. 货币扩张、资本深化与劳动收入份额下降——理论模型与跨国经验证据[J]. 经济科学,2015,(5):30-43.

[12]林毅夫,潘士远,刘明兴.技术选择、制度与经济发展[J].经济学(季刊),2006,5(3):695-714.

[13]Abiad A, Detragiache E, Tressel T. A new database of financial reforms[J]. IMF Staff Papers, 2009, 57(2): 281-302.

[14]王勋,Anders,Johansson.金融抑制与经济结构转型[J].经济研究,2013,(1):54-67.

[15]Baumol W J. Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis[J]. American Economic Review, 1967, 57(3): 415-426.

[16]Baumol W J, Blackman S A B, Wolff E N. Unbalanced growth revisited:asymptotic stagnancy and new evidence[J]. American Economic Review, 1985: 806-817.

[17]Baron R M, Kenny D A. The moderatormediator variable distinction in social psychological research:conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.