天狗:中国古代的星占言说

——关于占星话语建构过程的个案研究

2016-10-09刘泰廷

刘泰廷

天狗:中国古代的星占言说

——关于占星话语建构过程的个案研究

刘泰廷

“天狗”在东亚占星话语中占有重要位置,它被冠名为不同的星象,并常常为古今学者所混淆。对这种现象进行辨识有助于揭示星占文献书写的某些特点。天狗星占从最初消极的占辞“破军杀将”,到后来出现“戒守御”的免灾途径,再到纬书中将战争的矛头指向反叛者,其文化语义的变迁映射出政治话语介入的痕迹;撰史者通过对史料的删改与拼接,引入主观叙述意图,最终完成对天狗星占的文化范式及意义体系的修正。通过此例,我们可以明了一种方术是如何保有生命力并介入政治生活的。对此案的研究或可提示一种可能的阅读星占文本的方式,并在使用它们时避免失去应有的分寸感。

天狗;流星;占星术;占辞;星象

一、引言:从日本的“天狗”记录说起

《日本书纪》记载了舒明天皇九年(637)一颗流星的坠落情况:

九年春二月丙辰朔戊寅,大星从东流西,便有音似雷。时人曰:“流星之音。”亦曰:“地雷。”于是,僧旻僧曰:“非流星,是天狗也。其吠声似雷耳。”*[日]舍人亲王:《日本书纪》卷23,东京:经济杂志社,1897年,第405页。标点有改动。

这颗大星发出雷声般的音响,被人称为“流星之音”或“地雷”,但僧旻法师却认为这是天狗的吠声。僧旻于推古天皇十五年(608)从使入隋,旅居中国24载*管宁:《僧旻法师考略》,《日本研究》2008年第3期。,受汉文化熏陶有年,他所言“天狗”本于中国古老的占星术,显然和日本文化中的妖怪天狗有所不同,而有声似雷则是判断天狗的重要标准。

但由僧旻传递出的(或者说被记录的)信息是不完整的,他宣称这是天狗,却没有给出相应的占辞。这样一颗妖星的每一次出现都预示着巨大的灾祸,并在中国的历史文本中常常被验证。有趣的是,《日本书纪》用“是年”这个暧昧的词语记叙了虾夷的叛乱与平叛的失败。我们无法判断撰者的叙事意图是否以此作为天狗的应兆,因为中间关于日食的记录模糊了天象与人事的联系*管宁云:“其断流星为天狗者,是以星占之术而预虾夷之叛,尊灾异之说而明其所用也。”(管宁:《阴阳五行思想与日本古代王权意识的形成》,南开大学日本研究院编:《日本研究论集》,天津:天津人民出版社,2005年,第193页)管氏的说法值得商榷,因为僧旻并没有对此进行占卜,如果要强调“以星占之术而预虾夷之叛”的主观意志,那更可能属于史书的撰者。这种意志在皇圆编《扶桑略记》卷6的叙事中体现得更为明显,他去掉了日食记录的枝蔓,而将二事连记(东京:经济杂志社,1897年,第506~507页)。。在后世的记载中,这种联系逐渐清晰,如《続史愚抄》所载宽正六年(1465)的一次臣子上奏:“贺三位进勘文曰:‘疫饥、兵革、人民流散、流血积骨,尤凶兆,谓天狗流星。’”*[日]柳原纪光:《続史愚抄》卷39,东京:经济杂志社,1902年,第338页。

那么,“天狗”的含义究竟是什么,它在中国古代文化中扮演了怎样的角色?袁珂《中国神话传说词典》对天狗星的定义是:“星名。《晋书·天文志》:‘狼北七星曰天狗,主守财。’”*袁珂:《中国神话传说词典》,上海:上海辞书出版社,1985年,第66页。这样的解释是远远不够的。简要地说,天狗有着流星、星官、客星等不同的身份。它们在古代著述与现代研究中常常被混淆,袁氏所举的天狗“主守财”说只是天狗星官的一种占辞而已。

从目前的研究来看,有若干以天狗为研究对象的专门讨论*周能俊:《汉唐天狗考释》,《阅江学刊》2012年第1期;刘泰廷:《御凶、飞天与吞月:中国古代的天狗异兽》,《民俗研究》2016年第2期;齐小宁:《中日「天狗」说话の比较研究——主に中国天狗の单一性と日本天狗の多面性につぃて》,辽宁师范大学硕士学位论文,2008年;王劼歆:《日本“天狗”的语义变迁》,长春工业大学硕士学位论文,2012年。,一些学者的著作中也偶尔涉及天狗。但对天狗的研究还停留在简单的介绍、概述层面,尚未有针对天狗星占的综合研究。即使是从概念上考量,混淆不清也是常见的现象。如陈寅恪在《旧唐书》札记中便以天狗为“日本所传,当由唐代输入”*陈寅恪著、陈美延编:《陈寅恪集 读书札记一集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第29页。。因此,天狗研究中的一些观点需要继续探讨,除了词语的含义外,分析天狗星占所蕴含的文化思想内涵尤为重要。

二、天狗入占的源流

占星术是中国古代方术重要的组成部分,其体系建立在天象与人事交感互应之预设关系的基础上。而考究星占的起源,则当追寻此预设思想发展的脉络。早在先秦,星占已形成一套较为完整的体系,这个体系随着时代的转换不断修正与规范。而“天狗”作为较早入占的星象之一,本身既见证也参与到了变化发展当中。现存已知最早记录天狗星的文献是《史记》的《天官书》:

天狗,状如大奔星,有声,其下止地,类狗。所堕及,望之如火光炎炎冲天。其下圜如数顷田处,上兑者则有黄色,千里破军杀将。*《史记》卷27,北京:中华书局,1982年,第2版,第1323页。

在这里,天狗被冠名为一种流星,这种冠名似乎可以从对它的描述中找到线索:一、有声;二、类狗*流星下坠的“有声”与否,一直被当作判断是否为天狗的重要标准。如颜师古注《汉书》引苏林曰:“有声为天狗,无声为枉矢也。”(《汉书》卷36,北京:中华书局,1962年,第1965页)而天狗下坠有声也很容易让人联想起犬吠,如元诗人王恽《天星行》云:“西北继闻天狗吠,行人匍伏群雉惊。”(《秋涧集》卷10,《文渊阁四库全书》第1200册,台北:台湾商务印书馆,1986,第118页)。而这样一颗从天而坠、特征似狗的流星昭示着一个可怕的预言:军队的溃败,兵将的死亡。星占有两个基本要素,占象(征象)与占例(占卜原则)。单从前者来看可以归到古代天文学的范畴,而天狗星的出现则与占辞紧密相连,史籍叙事中提供了明证:

吴楚七国叛逆,彗星数丈,天狗过梁野;及兵起,遂伏尸流血其下。*《史记》卷27,第1348页。

出现在七国之乱前夕的天狗流星被视作灾祸的信号,这是天狗星占最早的实例验证,而史迁的叙述意图显然指向这条具有“星—占—验”的逻辑链条的完成*关于《史记》星占学的叙事模式,可参焦海燕《星占学与两汉文化研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2010年,第49~51页。。这种完成更作为流星天狗占卜中的经典案例,在后世的星占学术中被反复描说、举证。

最初的天狗流星占就是在中国星占体系对于预测战争的“偏好”*参江晓原对《天官书》中星象占辞的分类统计,氏著《12宫与28宿:世界历史上的星占学》,沈阳:辽宁教育出版社,2005年,第208页。中产生的,它奠定了天狗在古代星占中最基本的“身份”——不祥,后世的占星家们对天狗流星占辞的加工、改变都是在承认这一身份的前提下进行的。《汉书·天文志》几乎一字未易地承袭了《天官书》对天狗流星的描述,但占辞却已经有了改变:“天狗下,占为:‘破军杀将。狗又守御类也,天狗所降,以戒守御。’吴、楚攻梁,梁坚城守,遂伏尸流血其下。”*《汉书》卷26,第1293页、1304页。这条占辞看似只比《天官书》多了几个字,然论其背后之思想,已与前者大不相同。《史记》的话语逻辑是:天狗下(a)→破军杀将(b),这是一个充分条件假言命题,确切地说,a是b的充分不必要条件。其隐藏的信息是,当天狗流星出现时,鲜血与死亡的幽灵已经笼罩大地,此天命,非人力可改也。但《汉书》却告诉我们,天象的发生旨在告知人们该如何去做,天狗流星提醒梁国注意防御,乃上天示警之象*告诫者,即“天”仍然没有被具体定义。见[英]鲁惟一编著《汉代的信仰、神话和理性》,北京:北京大学出版社,2009年,第85页。。并再次引用“天狗过梁野”的例子(但对此例的解释已发生改变),因为梁国的坚守,吴楚军破,占言应验。这就将占卜的祸水引向敌军,而原本不祥的天狗星象也因此寓含了积极的色彩。在七国之乱中,梁国阻挡了叛军西进的兵锋,在平叛中立有大功,对天狗如此诠释很可能掺杂了官方意志。

值得指出的是,此时的天狗星已不再仅仅预示战争,而是广泛意义上昭示灾祸。兹举一例:

二月甲申,晨有大星如月,有众星随而西行。乙酉,牂云如狗,赤色,长尾三枚,夹汉西行。大星如月,大臣之象,众星随之,众皆随从也。天文以东行为顺,西行为逆,此大臣欲行权以安社稷。占曰:“太白散为天狗,为卒起。卒起见,祸无时,臣运柄。牂云为乱君。”到其四月,昌邑王贺行淫辟,立二十七日,大将军霍光白皇太后废贺。*《汉书》卷26,第1293页。此占亦可见于(汉)荀悦《汉纪》,占辞小异,“臣运柄。牂云为乱君”作“大臣运柄,将安社稷”(《汉纪》卷16,北京:中华书局,2002年,第285页)。

天狗流星在这里被比附成霍光废昌邑王的征兆,这样的解释无疑暗合了冢宰行废立事对政治合法性的诉求,也自然从天象的角度肯定了新皇(汉宣帝)的法统。

天象之变常常被引入政治斗争,并被斗争双方作为攻击倾轧的武器。刘向曾假托外亲上书,利用地震而奏推当时的执政者弘恭、石显,事发被免为庶人。弘、石亦将“是岁夏寒,日青无光”的现象归咎于周堪、张猛(刘向一党),而促使天子下左迁二人诏。在这种背景下,对于天狗流星新的阐释为刘向所接受,他对“上无继嗣,政由王氏出,灾异甚”的局面甚为担忧,在给天子的奏章中援引天狗流星与昌邑王被废的例子证明天象与人事的密切关系:“天狗夹汉而西,久阴不雨者二十余日,昌邑不终之异也。”*《汉书》卷36,第1964页。刘向上表而言此,可明天狗星的占卜在时人观念中已经发生变化。但天狗星占的体系尚未定型,《汉书·天文志》记载了对天狗流星的另一种阐释:

哀帝建平元年正月丁未日出时,有着天白气,广如一匹布,长十余丈,西南行,讙如雷,西南行一刻而止,名曰天狗。传曰:“言之不从,则有犬祸诗妖。”*《汉书》卷26,第1311页。

在《五行志》中,天狗也被归入“犬祸”之类*《汉书》卷27,第1397~1398页。。清儒牛运震《读史纠谬》按“传曰”句云:“此搀入《五行传》语,似自乱其例,亦与天文无涉。盖‘犬祸’者,指凡犬之能妖者言,非谓天狗也。”*(清)牛运震著,李念孔等点校:《读史纠谬》卷2,济南:齐鲁书社,1989年,第90页。清人读此以为天狗不当入“犬祸类”,然班固不以为非,其原因就在关于天狗流星的占卜并没有形成稳定的体系。关于这一点,我们可以由汉代纬书对天狗占辞记载驳杂不一的状况来推断。

汉代纬书《春秋元命苞》云:“天狗主守财。”*《后汉书》卷60注引,北京:中华书局,1965年,第1965页。按,此条[日]安居香山、中村璋八辑《纬书集成》(石家庄:河北人民出版社,1994年)未见收录,可补。是书又有“客星犯天狗,奸邪用事,政令阴险,民心不安”*《春秋元命苞》,[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》,第653页。的说法。按,此天狗非上文所论之流星天狗,而为天狗星官(详下文)。则当时天狗之名不再为一种有声而类狗的流星所独占,而是出现多种名为天狗的星象。这个问题下文将专门讨论。

《春秋纬》云:“天狗主讨贼。”*《春秋纬》,[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》,第935页。这意味着天狗下之丧败未必应在己方,反而昭示了一种开阔的平叛气象。从《天官书》消极的占辞“破军杀将”到《汉书》指出“戒守御”的天象示警,再到此处将战争的矛头指向反叛者,这固然是星占内在理路的流变,也提示我们在政治权威的引导下,占星术发展的一种趋向。而《春秋纬》所给出的“新式”的天狗占辞,其积极意义当然不在这种趋向本身,而在于它折射了一种可以自我开拓、自我变更的阐释图景。在这样的图景下,天狗星占的内涵不再单一,并将在特殊的年代中豁显出独特的文化内涵。

三、天狗星象考辨

天狗星占随着星占体系的发展丰富渐生改变,这种改变是占卜解释与星象观测双重意义上的变化。在上文的讨论中,天狗星占无论发生怎样的改变,它的对象始终基于《天官书》中所描绘的那颗类狗的流星,但最迟在东汉,“天狗”一词在占星中已不再仅仅意味着流星。当我们在此之后的占星术语中见到“天狗”,首先要判断其所指究竟是什么。冠名的重复体现了古代占星体系构建方式的复杂特点,即来源的多样性与参与的开放性*“开放性”并不是说任何人都有能力和资格参与星占体系构建,古代王权对天文学术的把控十分严格,私习天文星占会受到处罚(参江晓原《星占学与传统文化》第六章中《独占:官营传统与禁书·禁学》一节,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第216~222页)。这里指的是“有限的开放”:星占家们可以根据他们所相信的文献进行解读。在这个过程中,文献的可选择性与解读的主观性构成此所谓“相对开放”的表征。。下面分别考述天狗星象的不同含义。

1.天狗七星

星官是中国古代对于恒星区的划分,天狗七星是众多星官之一。关于天狗七星的具体位置,唐代王希明云:“鬼上四星是爟位,天狗七星鬼下是。”*(唐)王希明:《丹元子步天歌》,陈尚君辑校:《全唐诗补编》卷10,北京:中华书局,1992年,第808页。天狗星官属于南方七宿中的鬼宿,在外厨星官的南方、天社星官的北方,对应的现代天文学测定的实际位置是在自船帆座(Vel)延伸至罗盘座(Pyx)中*详见卢央《中国古代星占学》,北京:中国科学技术出版社,2007年,第310页。。史籍中常常会记载星犯天狗的现象,如《荆州占》中条列了岁星、荧惑、太白、辰星、客星凌犯天狗的占辞,都是指天狗星官而言的。

张渊《观象赋》云:“天狗接狼以吠守,野鸡伺晨于参墟。”本注云:“天狗七星在狼北,野鸡一星在参东南。天市中街主警怖,故曰吠守。鸡能候时,故曰伺晨。”*《魏书》卷91,北京:中华书局,1974年,第1947~1948页。类似的文辞还有李播的《天文大象赋》:“野鸡俟兵而据市,天狗吠盗而映涟。”见程章灿《魏晋南北朝赋史》附录一《先唐赋辑补》,南京:江苏古籍出版社,1992年,第389页。这表面上是对天狗七星位置的描述,事实上也隐含了天狗象征守御的占辞。《开元占经》“天狗星占”云:

甘氏曰:天狗七星,在狼东北。《元命苞》曰:天狗主守贼。郗萌曰:天狗非其故,天下有大盗。甘氏赞曰:野狗向吠,雌雄咸嘷。*(唐)睢昙悉达编:《开元占经》卷70,长沙:岳麓书社,1994年,第747~748页。

《观象玩占》“天狗总叙”云:

天狗七星,在狼北,鬼宿西南,横河中以守贼也。失色变常,则天下有大盗贼,动摇移徒,则兵起。*(唐)李淳风:《观象玩占》卷32,《续修四库全书》第1049册,第475页。引文中“徒”疑为“徙”之讹。

把天狗七星与“守贼”联系起来是因为狗的动物特征,在这一点上,天狗流星“戒守御”与之相同(《汉书》:“狗又守御类也”)*如元人岳熙载的《天文精义赋》卷5云:“天狗,守御之良畜,天狗七星主守御,吠则地上狗皆应之。”《续修四库全书》第1031册,第120页。。《开元占经》引《元命苞》云:“天狗主守贼。”检《北堂书钞》“天狗”条云:

《春秋元命苞》云:天狗主守财。今案范汉书《马融传》注引《元命苞》同。*(隋)虞世南:《北堂书钞》卷150“天部”,天津:天津古籍出版社,1988年,第679页。

“范汉书《马融传》注”即《后汉书·马融传》李贤注,故疑在《元命苞》的抄本系统中,作“财”作“贼”皆有所本,其源流已然难考。尽管两字由于字形相似而容易在抄写过程中造成讹误,但这种讹误或许是在星占解释异说迭出的背景下产生的。天狗主守财的说法一直在天狗七星的星占体系中占有一席之地。《晋书·天文志》:“北七星曰天狗,主守财。”*《晋书》卷11,北京:中华书局,1974年,第306页。《隋书》说同*《隋书》卷20,北京:中华书局,1973年,第553页。。这种占释直到清代仍为占者所使用,李斗《扬州画舫录》记载了这样一件事:

汪廷璋,字令闻,号敬亭。歙县稠墅人。自其先世大千迁扬州,以盐荚起家,甲第为淮南之冠,人谓其族为“铁门限”。父交如,声如洪钟,咳嗽闻于数里。双眸炯炯,中夜有光。术士谓其命为天狗,守财帛,富至千万。*(清)李斗:《扬州画舫录》卷15,北京:中华书局,1960年,第350页。原书断句皆用句号,今改。

术士很自然地将天狗星命与守财致富联系在一起,可证天狗守财说的影响。

2.西北三丈星

李淳风《乙巳占》:

石氏曰:西北方有星,长三丈,而出水金气交,名曰天狗,见则大兵起,天下大饥,人相食。

《汉史》云:西北有三丈如火,名曰天狗,出则人相食。*(唐)李淳风:《乙巳占》卷8,石午编:《术数全书》中册,郑州:中州古籍出版社,1994年,第249页、250页。

《灵台秘苑》《隋书·天文志》《开元占经·妖星占》所载略同*(隋)庾季才:《灵台秘苑》卷15,《文渊阁四库全书》第807册,第151页;《隋书》卷20,第568页;《开元占经》卷86,第908页。。西北三丈星的说法是对天狗流星占的一种细化。最早的天象观测并没有强调这种流星的方位,但从隋唐整理的占星典籍中已经可以看出天狗与西北密不可分的联系(包括下文“西北三星”的说法)。如今已经无从考证这种说法的源流,但可以从史籍的记载中看出一些端倪。笔者统计,二十四史中关于天狗星象有明确时地的记载共27条,去掉重复的6条,共有21条*分别见于《史记》卷27,《汉书》卷26,《后汉书》卷9,《晋书》卷8、卷13,《宋书》卷24、卷25、卷79,《南齐书》卷13,《南史》卷14,《隋书》卷21,《旧唐书》卷36,《新唐书》卷32,《旧五代史》卷33、卷139,《新五代史》卷59,《宋史》卷1、卷23、卷60,《元史》卷51,《明史》卷27,限于篇幅不能一一列出原文。。而这21条,全部都是关于天狗流星的信息。其中,天狗出现于西北方的情况只有3次,而关于这三次坠星的情况,都没有“三丈长”的记载。人们观测天狗流星时更关心的是它的轨迹线路与坠落地点,至于初始位置与长度都不易观测清楚。由于星占记录中完全没有符合“西北三丈星”定义的例子,故而“西北三丈星”的天狗之名也只是聊备一说而已。当实际观测难以执行时,占星术语就逐渐被人们遗忘。

3.西北三星

西北三星在星占体系中一般被归到客星一类。《晋书·天文志》“客星”中引《荆州占》云:“西北三大星出而白,名曰天狗,出则人相食,大凶。”*《晋书》卷12,第328页。《南齐书》“流星灾”中载:“汉史云:‘西北有三大星,如日状,名曰天狗。天狗出则人相食。’”*《南齐书》卷13,北京:中华书局,1972年,第239页。

根据西北三星出现时有如日状的情景,很像是新星或超新星的爆发。正史中从未记载过三星同出的天狗天象,而笔者偏见所及,也未发现有记录这种天象的文献。检席泽宗《古新星新表》,亦未有三客星同出之事*席泽宗:《古新星新表》,《古新星新表与科学史探索》,西安:陕西师范大学出版社,2002年,第30~43页。。徐振韬主编的《中国古代天文学词典》释“天狗”说:“由于在西北方同时出现三颗异常且颜色相同的亮星几乎是不可能的,故‘西北三大星’疑为‘西北三丈星’之误,后面的‘西北三星,大而白’亦由此而来。”*徐振韬主编:《中国古代天文学词典》,北京:中国科学技术出版社,2009年,第238~239页。“大”与“丈”字形相似,讹误的说法似乎可以成立,但也只是推测而已。或许,正是由于这种星象难见,所以当它出现时占星家们才会感到可怖。西北三星尽管未见录于史籍,这种说法的影响却非常大。邵雍《梦林玄解》卷1《梦占》“天狗星”占曰:“流星,即西北三大星,有光见人面,坠有声者为天狗。梦之主杀气,家事落,或有丧明之悲。”*(宋)邵雍纂辑、(明)陈士元增删、(明)何栋如重辑:《梦林玄解》卷1,《续修四库全书》第1063册,第645页。而《宋史》更是承袭了《荆州占》四隅各有三星的说法:“东南曰盗星,主大盗;西南曰种陵,出则谷贵;西北曰天狗,见则天下大饥;东北曰女帛,主有大丧。”*《宋史》卷52,北京:中华书局,1985年,第1077~1078页。《荆州占》见《晋书》卷12,第328页。

西北三星的说法一直为后世所传承,反映了占星典籍写作模式的一个通例,即记同存异。尽管从《史记·天官书》到《仪象考成》对于星占的阐释是变化的,但这种变化的程度有限。后出的天文志是在移录前人成果的基础上对现有学说的杂糅、酌改与总结,因此多存异说。这就是为什么天文志中常可以见到堆砌的“或曰”“亦曰”句式,也是西北三星这种罕见故而也难以应用的星占屡见著录的原因。

四、占与验:历史叙述中的天狗“印象”

总结起来看,无论用天狗命名哪种天象,它所昭示的都是灾难(当然,除了天狗七星主守财说外)。饥荒、人相食、兵祸流血、破军杀将……从这样的词汇中我们大体可以勾勒出“天狗”这一符号在占星家观念中的形象轮廓,那是带着腐烂与血腥气味的梦魇,是象征杀戮与灾祸的幽灵。而这种轮廓在人们“认知之笔”的描摹下逐渐清晰,并重新叠加到“写作的历史”(written history)*此说法源自查尔斯·比尔德(Charles A. Beard)对历史性质的划分,他指出历史的写作是一种信仰行为,而不等同于客观发现。参[美]彼得·诺维克《那高尚的梦想》,杨豫译,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第346页;王晴佳《西方的历史观念:从古希腊到现代》,台北:允晨文化实业股份有限公司,1998年,第305~306页。中。这个描摹过程本身即代表了人们对于天狗星象的历史记忆(historical memory),而后它又参与到这种记忆的生成与建构中,成为反映过去的(the past)思想文化传统的一面镜子*向燕南《为史学求善而辩》:“现代历史认识论的分析表明,历史是在主体与客体交互作用的过程中生成的,其中客观的具体的历史过程,必然随着时间的流逝而一去不再,而凝结主体思想认识的历史作品(history-as-account)则长存于世,不断积淀而形成人类的历史记忆,生成人类的思想文化传统。”见氏著《从历史到史学》,北京:北京师范大学出版社,2010年,第315页。。

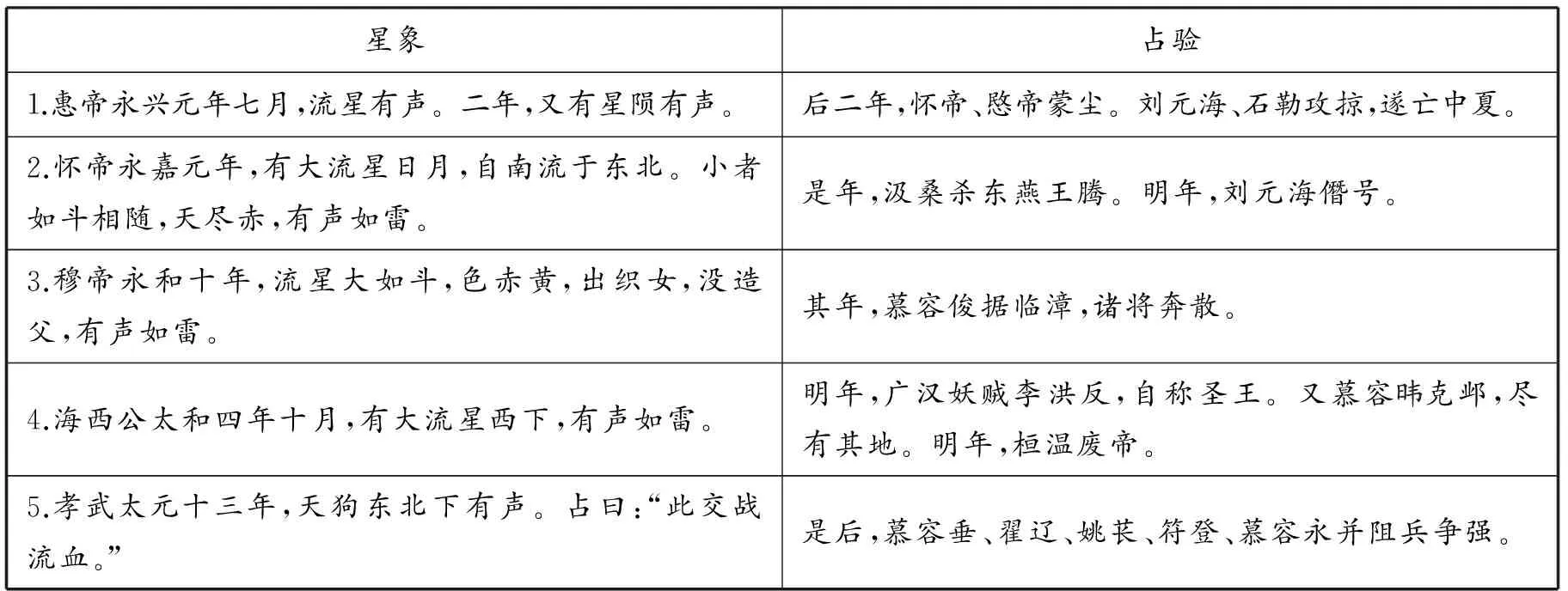

上文讨论过,最初的天狗星占即在历史叙事中形成“星—占—验”的逻辑链条,大如七国之乱、霍光废立,小似刑斩反者、广陵城破*“刑斩反者”见《汉书》卷26:“八月,天狗下梁野,是岁诛反者周殷长安市。”(第1303页)“广陵城破”则指竟陵王刘诞据广陵城反,有天狗星坠城内事,而后城破。见《宋书》卷79,北京:中华书局,1974年,第2035页。,都有天狗流星的征兆。这一传统被史家所延续,即在记录天狗星象的同时,也要找出其所对应的灾祸。南齐臧容绪《晋书》中所记如下表:

表1 臧容绪《晋书》天狗占验*(南朝齐)臧容绪:《晋书》,见(清)汤球辑、杨朝明校补《九家旧晋书辑本》,郑州:中州古籍出版社,1991年,第12页。

臧容绪将每一次的天狗星象都与一到三件大事相牵连。他所叙述的都是史实,或发生在天狗出现的当年,或发生在一两年之后。这种宽泛牵引的合理性在于天狗占辞指向的开阔与灵活。《开元占经》引石氏曰:

天狗所下之处,必有大战,破军杀将,伏尸流血,天狗食之,皆期一年,中二年,远三年,各以其所下之国,以占吉凶。*(唐)睢昙悉达编:《开元占经》卷86,第908页。

天狗下后三年内之战乱皆可附会到天狗星变上,这是占星术中一个很高明的诠释方式。在天下大乱的年代,大大小小的战事不计其数,但史家则会找出影响力最大的事件作为天狗流星的注脚。如第一条惠帝永兴元年(304)、二年出现的天狗流星,其占验云:“后二年,怀帝、愍帝蒙尘。”按,匈奴入洛在永嘉五年(311),陷西京(长安)则在建兴四年(316),所以“后二年”两帝蒙尘的说法并不准确。但刘元海、石勒攻掠则为事实,刘渊就在天狗下的一个月后起兵,是为亡晋之始,也可以说是二帝北狩、凄凉五国的征兆。但这毕竟没有成为既定事实,所以这条史料的记载是虚假的,然而其反映出的“真实性”*[美]海登·怀特:《形式的内容:叙事话语与历史再现》,董立河译,北京:文津出版社,2005年,第67页。则是撰写人对于天狗星占的执念与叙事中占验事件最严重化的原则(以下简称“择重原则”)。比较明显的是“遂亡中夏”的定语,将元海、石勒攻掠的影响意义定为中夏之亡,那么天狗的昭示作用则显得更为重要。

类似的例子还有第五条,此条《宋书》、唐修《晋书》皆记载了天狗坠落的时间:太元十三年(388)闰月戊辰*《宋书》卷25,第724页;《晋书》卷13,第399页。。时慕容垂、慕容永复旧燕,姚苌建后秦皆有四年之久,符登嗣帝位也已两年,只有翟辽是在此年二月建元称天王的*(宋)司马光:《资治通鉴》卷107,北京:中华书局,1956年,第3382页。。可以说“阻兵争强”的局面早已出现,而臧容绪则将其与此年的天狗牵连,亦可看出其用心附会的痕迹。

我们如今无法判断此段叙说是臧容绪首撰还是原有所本,可以看到的是,在南朝齐梁时代,人们把天狗星变的可怕已经夸张到何种地步。其背后反映的是天狗在时人观念中的文化内涵,这种内涵被一直延续下去,且有逐渐深化的趋向。搜检《太平御览》“天狗”条就会发现,许多史料在转引的过程中都产生了异化。

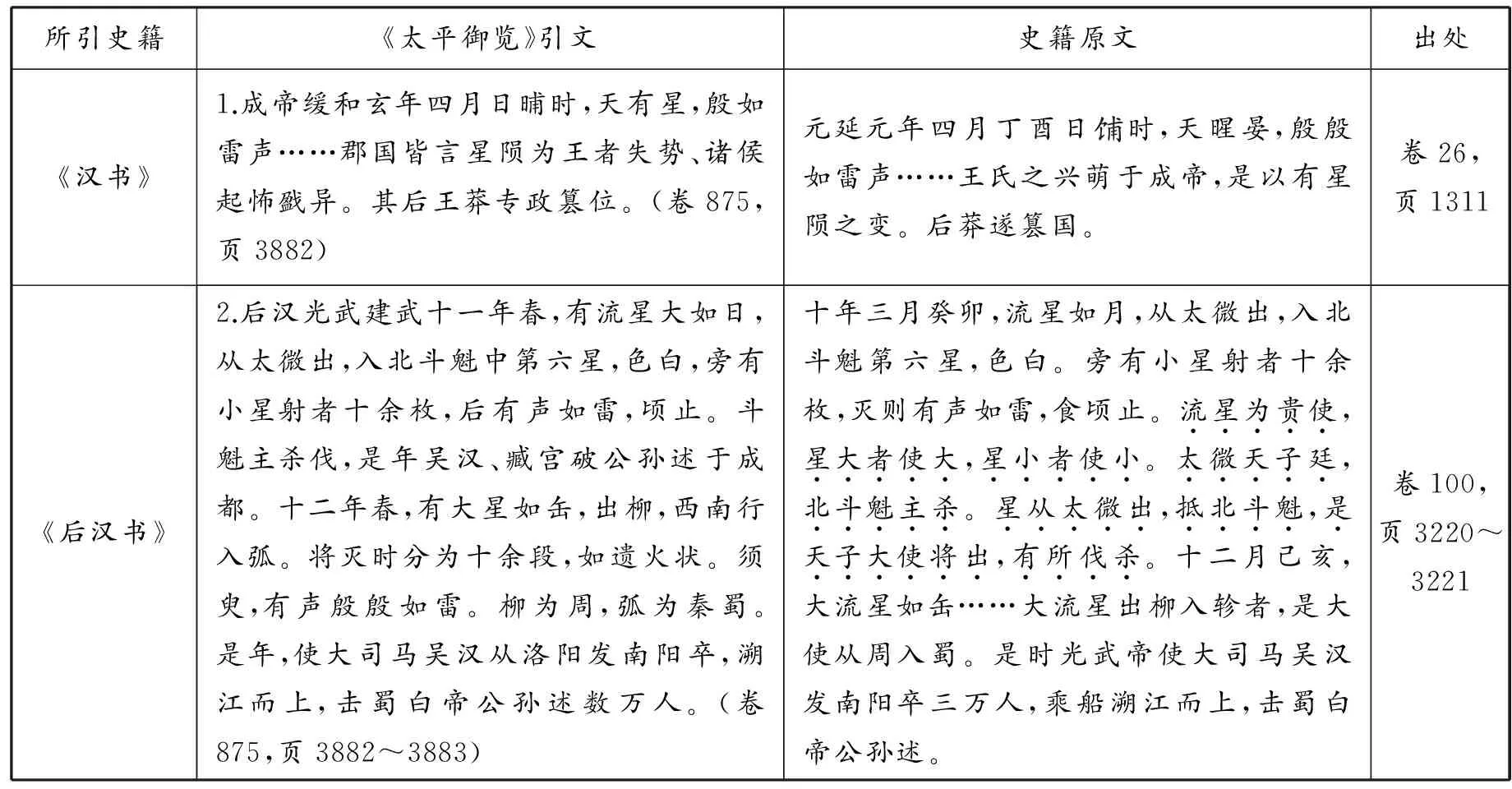

表2 《太平御览》*(宋)李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1960年。“天狗”条所引史籍对照表

续表2

说明:第四列为《太平御览》所引史籍原文出处,均为中华书局标点本。着重号为笔者所加,系重点阅读处。

首先,最大的一个改变是,以上所引十条史料,除第六条史籍有征为天狗*《北齐书》卷6,北京:中华书局,1972年,第85页。、第五和第七条未详,其他七条在原始文本中只作天象之变记载*《十六国春秋》原本已佚,第5条不可考,检《晋书·载记》亦有此条记录,但无天狗名(《晋书》卷105,第2750页);第7条今本《隋书》所无,待考。,而对于天狗只字未提。也就是说,《太平御览》的编者按照史籍对这些星象的描述判定它们不是普通的流星,而是天狗,并冠以天狗之名。其判定依据大概是天狗流星的两个基本特征,即流星和有声。但根据《天官书》《汉书·天文志》描述的天狗流星的外形特征,“其下止地,类狗”也是一条重要的标准,《太平御览》的编者显然不会不了解天狗星之定义,由其如是编撰来看,天狗流星至宋代的“外延”已渐宽泛(何况以上记载皆未言流星止地之形状,故留有余地),而天狗预示灾祸之形象已经极为深入人心*这点也可以从时人笔记中看出,(宋)勾延庆《锦里耆旧传》卷6:“初五月二十三日丑时,天上忽震一声,有电光飞数丈,或明或潜灭,皆云天狗也。占云:其下杀万人,至是剿戮之数也,斯验矣。”(北京:中华书局,1985年,第15页)而王朝对于天狗的推验也极为重视,(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷2载:“乙丑,天狗堕西南,钦天历推验稍疏,诏司天少监洛阳王处讷等重加研核。”(宋太祖建隆二年,北京:中华书局,2004年,第44页),故而将灾变事前出现的常见流星皆目为天狗。

与臧荣绪《晋书》中所采用的占验事件“择重原则”一致,《太平御览》同样将天狗对应之灾变的严重程度推向顶峰。最明显的莫过于第十条,因为在流星出羽林后,《隋书》紧接着记载了杜扬州、沈觅敌声势浩大的叛乱以及右御卫将军陈稜平叛的过程*《隋书》卷4,第91页。。但《太平御览》跳过了距离天狗星坠时间最近的史料,而转引一年之后杨广至江都而天下大乱的事件,显然将天狗所预示的灾祸最大限度地增强了。

而叙事者为了保证“占—验”逻辑链条的完整,将灾祸指向天狗,就必须对所引史料进行删减。如第二条《后汉书》对流星出太微、入北斗的现象解释为:“流星为贵使,星大者使大,星小者使小。太微天子廷,北斗魁主杀。星从太微出,抵北斗魁,是天子大使将出,有所伐杀。”《太平御览》隐匿了此条占言(同样,“大流星为使”的说法也见于表2第三条,在引文中仍被“雪藏”),从而将吴汉征蜀事件从“天子使大将”出的应验转移到天狗所预示的兵乱上。再如第四条宦官生变事前天象警示极多,荧惑与太白相犯、辰星入舆鬼、荧惑入太微、太白常昼见等等,每条星象后皆映射有人事,《太平御览》同样未记(也是由于此为释天狗条,无须旁引)。如此连记天狗与宫变的叙事方式,则会使天狗与灾祸更具有对应性。

“仅当就其整体而论的历史叙事的(隐喻性)意义,超出了其单个陈述的总和的(字面)意义之时,历史叙事才成其为历史叙事。”*彭刚《叙事的转向:当代西方史学理论的考察》引述安克斯密特(Frank Ankersmit),北京:北京大学出版社,2009年,第177页。《太平御览》对引文的删节重组暗示了天狗星占信仰在宋代的意涵。在编者的叙事中,天狗已与王莽代汉(第一条)、季龙篡位(第五条)、北齐孝昭帝之死(第六条)、杨坚立隋(第八条)、隋末大乱(第十条)这样的大事联系起来,从帝王之死到朝代更替,都在天狗“预言”的范围内。

天狗星象的昭示为后人所坚信,并不断地被类似的叙述所重复、验证。元代的吴莱在《南海山水人物古迹记》中追述崖山海战时也提到天狗昭示:

崖山,在新会南。山有两崖对峙,海潮出入。宋绍兴间尝置城。卫王昺南迁,结营崖山海中。海水咸,级道断,天狗堕海,声隆隆如雷。丞相陆秀夫朝服抱卫王沈海,文武嫔御从死者万数。*李修生主编:《全元文》第44册,南京:凤凰出版社,2004年,第149页。明弘治间,主事张廷实有悼陆秀夫之《白鹇歌》一首,也提到崖山之战的天狗星象:“忆昔海黄雾四塞,天狗如雷堕东北;三辰鏖战日无辉,伏尸百里海尽赤。”(明)郎瑛:《七修类稿》卷35,北京:中华书局,1959年,第530页。

郎瑛在《七修类稿》的“天狗星”条下更是言之凿凿,找到了天狗占验的实证:

元至正六年,司天台奏称天狗星坠地,始于楚,终于吴,遍及于齐赵诸地,但不及于两广,当血食人间五千日也……予意徐寿辉、韩山童、陈友谅、明玉珍、倪文俊辈,俱起湖湘,而南直、吴中尤盛焉。其后山、陕、滇、蜀四方俱有甲兵之祸,惟福建、两广王师到即出降。以是占之,则占验人传之说讵不信夫?*(明)郎瑛:《七修类稿》卷4,第67页。标点有改动。

检《续资治通鉴·元纪》,顺帝至正六年(1346)确有其事*(清)毕沅:《续资治通鉴》卷209,北京:中华书局,1957年,第5686页。。这样的叙事惯性将带来一个问题,即我们会疑惑天狗在不胜枚举的历史记载中是真实出现的事件,还是虚化成一个修辞符号仅仅在诗学的语言结构中扮演一个典故化的角色。如果我们认为郎瑛的叙述方式是可靠的,并可在史籍中找到印证,那么来看下面的例子是否具有迷惑性:

后汉末献帝时,董卓作乱,杀太后,焚洛阳,五星失度,五岳崩裂,天狗流行,地数振动。白虹贯日,赤气穿宫。*(唐)湛然:《摩诃止观辅行传弘诀》卷5,《中华大藏经》编辑局:《中华大藏经(汉文部分)》第95册,北京:中华书局,1995年,第230页。

这是唐代僧人湛然对于董卓作乱后天象变异的描述,他用了最严重的字眼来形容“天怒”。在这里,天狗流星似乎只作为一个标志性的灾异而被叙说,史籍上并没有找到相应的事实。最重要的是,天狗是灾祸将要发生的预兆,如果湛然的叙事意图是证明这一点,则应该使用臧荣绪《晋书》与《太平御览》的叙事方式,即先叙天象,后叙验证。但他显然意不在此,把“天狗流行”放在“董卓作乱杀太后”之后,其重点在于形容董卓之罪罄竹难书,从而引起了天变。这里就涉及是天变影响人事,还是人事影响天变的问题。王健文讨论了这两种见解的传统后认为存在第三条道路,即以董仲舒为代表的调和天人之道、二者无先后顺序的思想*王健文:《奉天承运——古代中国的“国家”概念及其正当性基础》,台北:东大图书股份有限公司,1995年,第44~45页。。事实上,不同的学说体系所关注的侧重点各异,占星术是一种占测未来的方术,主要占测天变对人事的影响,天变产生的原因并不是它所关注的问题。

再如叶隆礼《契丹国志》载:初,女真入攻前后多见天象,或白气经天,或白虹贯日,或天狗夜坠,或彗扫西南,赤气满空,辽兵辄败。*(宋)叶隆礼:《契丹国志》,济南:齐鲁书社,2000年,第90页。再如《隋书》卷51所记长孙晟对突厥雍闾军队情况的探测:“晟遣降虏觇候,知其牙内屡有灾变,夜见赤虹,光照数百里,天狗陨,雨血三日,流星坠其营内,有声如雷。”(第1334页)晟上书固求讨贼,故有夸张之可能,将天狗作为“屡有灾变”的例证之一,不能不怀疑其真实性。

叙述这些灾异的天象都具有相似的语汇,仅就上举两例而言就有白虹、赤气、天狗三处重复。这种连叙星变的现象在文学作品中也很常见。宋程公许的《固屏》云:“蚩尤旗兮飞炱,天狗堕兮隐雷。天运兮日蹙,目涨兮氛埃。”*曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》(第320册)卷7337,上海:上海辞书出版社,2006年,第39页。如何在文本叙事中将真正出现的天狗星象与格式化的修辞区分开,是一个很有趣的话题。可以肯定的是,无论天狗是以一个真实的历史叙述的身份出现,还是异化为具有隐喻性的修辞符号,它所反映出的文化内涵都超越了单纯的文字记录层面。

五、结 语

本文采用“知识考古”式的研究思路,在勾勒天狗星占言说建构过程的同时,抉发其背后寓含的隐蔽的观念变迁,试图使占星术不再被视为固定的、程序化的存在,而呈现出变化发展的历史过程。在此过程中,极需我们注意的就是星占文献所具有的复杂性。作为知识来阅读,它是明确的,但作为文本,就要考虑到文本完成所掺杂的诸多要素。扼要地说有两点:首先即是材料来源的多元与不同学说的并用,这是星占理论无法圆融的主要原因之一,它使体系内部出现很多矛盾,也隐含了自我颠覆的倾向。其次是通过书写(writing)重新建构星占内涵,其主要途径是修改占例与重塑占验事实。

鉴于以上两点,部分研究任意提取星占材料作为支撑例证的分析框架便失去了解释力度。在使用星占资料时必须判断它是否为我们所讨论的时代所认同,因为它很可能是遭到书写修正后的产物,或者早就尘封于过往历史中,而载于文献仅仅是因陈了占星文本的固有文例而已。

责任编校:张朝胜黄琼

10.13796/j.cnki.1001-5019.2016.05.003

K203;P1-092

A

1001-5019(2016)05-0016-10

刘泰廷,南京大学文学院博士研究生(江苏 南京210046)。