黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程规划关键技术研究

2016-10-09王俊峰

王俊峰

(黄河上中游管理局,陕西 西安 710021)

黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程规划关键技术研究

王俊峰

(黄河上中游管理局,陕西 西安 710021)

粗泥沙集中来源区;拦沙工程;关键技术;黄河流域

黄河难治的症结是泥沙,其中关键在粗泥沙。经多年研究,黄河中游1.88万km2的粗泥沙集中来源区是控制入黄粗泥沙的重点区域。在这一区域建设拦沙工程,对改善当前水沙关系不协调矛盾加剧的局面,遏制主槽萎缩和“二级悬河”不断发展的态势,减少下游河道泥沙的淤积和延长干流水库拦沙库容使用年限具有十分巨大的作用。围绕黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程规划实践中需要解决的重大技术问题,分析了拦沙工程建设对减少黄河下游河道泥沙淤积的重大影响,研究了拦沙工程设计洪水关键参数、侵蚀模数计算等核心设计指标的合理取值,论证了工程总体布局与建设规模确定的方法和成果,探讨了工程地质对工程建设的影响、工程监测任务和工作内容、工程建设对水资源的影响等关键问题。

黄河粗泥沙集中来源区主要分布在黄河中游右岸的皇甫川、清水川、孤山川、窟野河、秃尾河、佳芦河、无定河、清涧河、延河等9条支流,总面积1.88万km2,大部分地处黄土丘陵沟壑区第一副区。区内梁峁起伏、沟壑纵横,沟壑密度3.0~8.0 km/km2,多年平均径流量10.19亿m3且主要由暴雨形成,多年平均年输入黄河泥沙量4.08亿t,侵蚀模数2.17万t/(km2·a),局部地区侵蚀模数甚至超过3万t/(km2·a),剧烈侵蚀区面积占黄土高原地区剧烈侵蚀区面积的51.2%,是黄土高原强烈侵蚀的中心,也是入黄粗泥沙的主要来源区[1]。在这一区域建设拦沙工程,就地拦截泥沙,是解决黄河泥沙淤积的根本措施。历经15年论证分析,规划在粗泥沙集中来源区修建拦沙坝10 165座,其中中型拦沙坝1 995座、小型拦沙坝8 170座。

1 黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程建设对减少黄河下游河道泥沙淤积的重大影响

经过多年研究发现,源于黄河中游地区的粗泥沙是下游河道淤积抬高的症结所在,而源于粗泥沙集中来源区的粗泥沙对黄河下游河道淤积抬高影响最大。据1952—1998年系列观测资料,进入下游河道总沙量566亿t,其中粒径小于0.05 mm的有454亿t,约占总沙量的80%;粒径大于0.05 mm的粗泥沙有112亿t,约占总沙量的20%(其中粒径大于0.1 mm的粗泥沙有23亿t,占4%)。同期,在下游河道淤积的泥沙有92亿t,占总来沙量的16.3%,其中粒径小于0.05 mm的47.1亿t、粒径大于0.05 mm的44.9亿t(其中粒径大于0.1 mm的粗泥沙17.8亿t),分别占92亿t总淤积量的51%、49%(其中粒径大于0.1 mm的占19%),分别占相应级别来沙量的10.4%、40.1%(粒径大于0.1 mm的粗泥沙占77.4%)。1990—1998年系列观测资料显示,进入下游河道粒径大于0.1 mm的粗泥沙,90%以上淤积在小浪底以下的河道内。黄委2002—2004年三次调水调沙试验共冲刷1.455亿t泥沙入海,其中粒径大于0.1 mm的粗沙约为0.05亿t,仅占入海泥沙总量的3.4%,粒径大于0.1 mm的粗泥沙很难通过调水调沙输送入海。因此,入黄粗泥沙虽然占来沙总量的比例较小,但大部分淤积在黄河下游河道中,危害极大,是黄河下游河道泥沙严重淤积的症结所在。

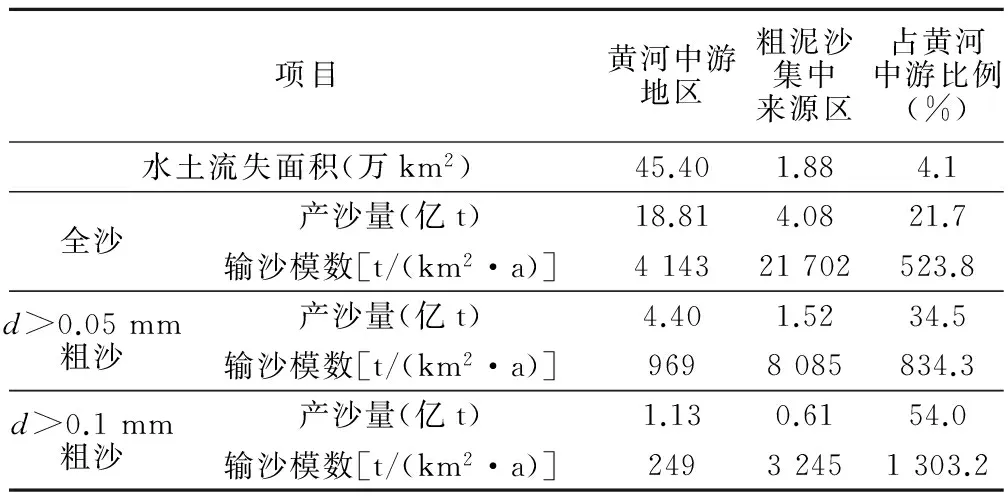

据1954—1969年资料(见表1),粗泥沙集中来源区与黄河中游地区相比,水土流失面积占 4.1%;输沙量全沙、粒径大于0.05 mm和粒径大于0.1 mm的粗泥沙输沙量分别占相应级别输沙量的21.7%、34.5%和54.0%;输沙模数全沙、粒径大于0.05 mm和粒径大于0.1 mm的粗泥沙分别是黄河中游地区平均值的5.23倍、8.34倍、13.03倍。

黄河多年平均输沙量为16亿t,约有4亿t淤积在下游,即在黄河上中游地区平均拦截1亿t泥沙,下游河道可减少淤积0.25亿t。而在黄河粗泥沙集中来源区拦减1亿t泥沙,下游河道可减淤0.33亿t,是黄河中游地区的1.32倍。因此,在黄河粗泥沙集中来源区开展拦沙工程建设是减少黄河下游河道泥沙,特别是减少大量淤积在下游河道粗泥沙的关键战略措施,必将对黄河治理产生重大而深远的影响。

表1 1954—1969年不同区域不同粒径泥沙组成

2 拦沙工程核心设计指标研究

2.1设计洪水关键参数的确定

黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程主要建设内容为中小型拦沙坝,单坝控制面积均小于5 km2,暴雨参数和汇流参数等设计洪水计算成果是确定拦沙坝库容的重要依据。项目区涉及陕西省府谷、神木、榆阳、佳县、米脂、绥德、子洲、横山、靖边、清涧、安塞、子长等12个县区和内蒙古达旗、伊旗、准旗等3个旗,区域内现有《内蒙古自治区水文手册》(1977年)、《榆林地区实用水文手册》(1987年)、《陕西省中小流域设计暴雨洪水图集》(1985年),皇甫川、孤山川、窟野河、秃尾河、佳芦河、无定河等入黄支流各个水文站实测资料,以及部分小流域水土流失观测资料等。

在设计暴雨计算中关键参数为年最大不同时段暴雨量均值(H)和变差系数值(CV),包括年最大20 min和1 、3 、6 、12 、24 h雨量均值和变差系数CV值。《陕西省中小流域设计暴雨洪水图集》《榆林地区实用水文手册》《内蒙古自治区水文手册》给出了不同时段暴雨量均值和变差系数值图,可以获得20世纪80年代以前系列的暴雨参数成果。汇流参数(m)是设计洪水的关键参数,是由流域下垫面综合条件决定的,反映了洪水峰、量比值的关系,可以从《陕西省中小流域设计暴雨洪水图集》《榆林地区实用水文手册》《内蒙古自治区水文手册》中获得20世纪80年代以前系列的汇流参数成果。项目区当地水文手册均是20世纪七八十年代编制的,暴雨参数和汇流参数均由20世纪80年代以前的水文系列资料获得,目前暴雨和下垫面条件发生了一定的变化,原水文手册参数已不能完全代表变化后的暴雨洪水情势,需要修订反映变化后的实际情况。

通过采用典型系列资料对比分析、典型小流域设计洪水成果拟合等方法,研究提出了适宜该区域拦沙坝设计洪水计算的暴雨参数和汇流参数。暴雨参数的修订方法是利用项目区典型雨量站1954—2007年实测系列(长系列)雨量资料,采用对比分析的方法,获得暴雨参数的修正系数,进而获得设计暴雨成果。汇流参数修订方法是利用1981年以后试验小流域实测m值,与水文手册中对应暴雨洪水m值进行对比分析,计算修正系数,对水文手册汇流参数修正后,计算拦沙坝设计洪水。

通过上述方法,最终确定的暴雨参数修正系数为0.96~1.00,汇流参数修正系数为0.98。采用修正后的暴雨参数和汇流参数进行洪水水文设计,设计成果与试验小流域实测洪水成果拟合验证,精度较高,说明用修正后参数进行拦沙工程洪水水文计算比较合理。

2.2输沙模数计算及成果分析

按照《水土保持治沟骨干工程技术规范》(SL 289—2003)规定的方法对每座拦沙坝设计年输沙量进行计算,具体公式为

S=F·MS

式中:S为设计年输沙量,t;F为坝址以上集水面积,km2;MS为坝址以上控制范围多年平均输沙模数,t/(km2·a),MS=MS1+MS2,MS1为悬移质输沙模数,MS2为推移质输沙模数,推移质输沙模数按悬移质输沙模数的5%~15%计算。

每座拦沙坝悬移质输沙模数采用多种方法确定后,经综合分析选取。一是利用内蒙古、陕西榆林两地水文手册中侵蚀模数分区图[内蒙古多年平均水蚀模数分区图(1954—1972年)、榆林地区多年平均侵蚀模数分区图(1954—1981年)]确定。二是利用各支流各区间1954—1969年系列实测悬移质输沙模数确定。三是利用1954—2007年系列实测悬移质输沙模数确定。四是利用还原后的1954—2007年系列悬移质输沙模数确定。五是利用已建成淤地坝淤积调查成果确定。进而选取拟建的3 306座拦沙坝坝址以上控制范围悬移质输沙模数,之后按公式进一步计算,获得每座拦沙坝设计年输沙量。其成果大于1954—2007年实测值,小于1954—2007年还原值,且考虑到近期泥沙有减少趋势,在确定各拦沙坝悬移质输沙模数时,尽量靠近实测系列选取[5]。

根据窟野河温家川站、皇甫川皇甫站实测水文资料分析,各时段实测来沙量与1954—1969年系列比较,1954—2007年系列来沙量平均减少28.7%,1954—2013年系列来沙量减少35.6%;与1954—2007年系列比较,1954—2013年系列来沙量减少9.6%。与1954—2007年系列比较,2008年系列来沙量减少95.8%(见表2、3)。

表2 窟野河温家川站、皇甫川皇甫站实测来沙量 万t

表3 窟野河温家川站、皇甫川皇甫站实测来沙量对比 %

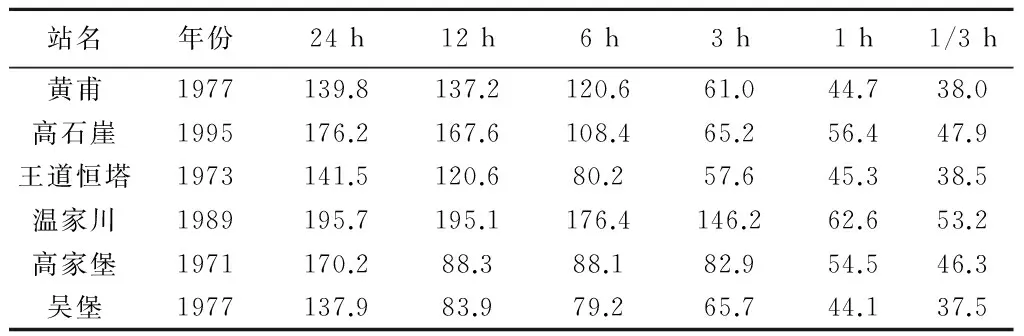

造成来沙量减少的主要原因:一是下垫面发生变化。下垫面发生变化的原因是多方面的,主要有建设水库、整治河道、修建淤地坝、种树种草、退耕还林还草等。二是降水发生变化,主要是暴雨,包括雨强、雨量等都发生了变化[2]。典型雨量站实测资料显示(40年以上,见表4),该区域出现的大暴雨主要在2000年以前,2000年以后基本上没有发生过灾害性暴雨。

表4 不同时段年最大实测暴雨统计 mm

综合分析,该区域未来来沙大于2007年以前系列水平的可能性较高,因此从保障工程安全角度出发,选择1954—2007年实测系列输沙模数与1954—2007年还原后输沙模数区间值,作为设计输沙模数是比较适合的。

3 工程地质对工程建设的影响分析

黄河粗泥沙集中来源区位于鄂尔多斯盆地的东部,在大地构造上属于中朝准地台上的鄂尔多斯台坳,地质构造简单,岩层产状以水平为主,块体稳定,新构造运动十分微弱,无重大破坏性地震记录,在地壳整体隆升的背景下,受河流强烈下切影响,形成沟壑纵横,塬、梁、峁等多种地貌发育的复杂地形。

拦沙工程坝址区河谷大部分为V形,少部分为不对称宽U形,坝址岸坡坡度一般大于30°,局部大于50°,岸坡稳定性较好,部分岸坡发育有小冲沟。坝址区基岩岩性为三叠系、侏罗系和白垩系的砂岩和泥岩,岩层产状近水平,裂隙不发育。其中粗泥沙集中来源区西北部由于基岩成岩作用差,岩石极易风化,是典型的砒砂岩区。坝址区覆盖层厚度总体不大,一般为0.6~8.0 m,一部分坝址基岩出露,覆盖层岩性为冲洪积砂壤土、壤土、砂砾石,局部为中细砂或碎石土。

根据97座典型拦沙坝勘察,坝基大部分为砂砾石,存在坝基渗漏问题。由于各坝址差异大,所以应根据具体情况进行处理,使其满足渗漏量和渗透稳定的要求。部分坝址存在泉点或废弃煤窑等几种渗漏通道,应进行处理。部分坝肩存在砂层或砂砾石层,存在绕坝渗漏问题,由于大部分砂层、砂砾石层分布位置较高,总体渗漏量不大,可根据实际情况进行处理。

黄土区拦沙工程溢洪道存在黄土湿陷性防治设计问题。拦沙工程中,403座中型拦沙坝坝肩为基岩,溢洪道均选择布设在基岩上,还有235座中型拦沙坝坝基和坝肩全部为黄土,由于黄土具有湿陷性,可能对工程安全构成威胁,因此对这部分工程中的典型坝进行了黄土湿陷性防治具体设计,对非典型坝进行了黄土湿陷性防治指标设计。黄土湿陷性防治采用开挖、回填、夯实和浆砌石或混凝土衬砌封闭相结合方式。据对该区域目前已建坝进行黄土湿陷性处理的经验,溢洪道基础开挖深度一般要到溢洪道底板以下0.5~1.5 m。

总体而言,黄河粗泥沙集中来源区建设拦沙工程地形地质条件优越,建坝条件好,坝址区土料丰富,开采运输方便,在当前建坝技术条件下,基本没有制约拦沙工程的重大地质因素。

4 工程总体布局与建设规模研究

4.1建设目标论证

《黄河流域防洪规划》提出,到2025年平均每年减少入黄泥沙6亿t。粗泥沙集中来源区多年平均输沙量4.08亿t,占黄河多年平均输沙量16亿t的 25%。按照输沙贡献比计算,要实现《黄河流域防洪规划》每年减少入黄泥沙目标,粗泥沙集中来源区每年应至少减少入黄泥沙1.5亿t。考虑到粗泥沙集中来源区的重要地位,减少的入黄泥沙比例应略高于黄河流域的其他区域。通过对拦沙坝可建设坝址、可控制面积、拦沙能力、当地建设能力和国家投资水平等情况调查、预测、分析,粗泥沙集中来源区拦沙工程全部建成后,拦沙期内年均可拦截入黄泥沙1.15亿t。加上现状拦沙工程平均每年减少入黄泥沙0.5亿t,粗泥沙集中来源区平均每年可实现减少入黄泥沙1.65亿t,占《黄河流域防洪规划》提出的到2025年平均每年减少入黄泥沙6亿t目标的27.5%,为粗泥沙集中来源区长期减少入黄泥沙创造了条件。

4.2总体布局

(1)布局思路。拦沙工程布局以支流为骨架、小流域为单元,统筹协调干支流、上下游关系,合理配套大、中、小型拦沙坝比例。通过在各支毛沟上建设中小型拦沙坝,在较大支沟上建设大型拦沙坝,利用其形成的小多成群的拦沙库容,快速将区域内坡面和沟道产生的泥沙,拦截在千沟万壑,实现减少粗泥沙进入黄河的目的,同时为坡面采取水土流失治理措施争取时间和提供必要条件。

(2)布局原则。布局中要妥善协调干支流、上下游关系;以沟道拦沙工程为重点,合理配置中型拦沙坝、小型拦沙坝、坡面措施;中型拦沙坝主要布设在小流域较大支沟下游或主沟上游,小型拦沙坝主要布设在较小支沟;中型拦沙坝控制范围外的小流域支沟可单独布设小型拦沙坝,中型拦沙坝控制范围内的小流域支沟,根据地形情况选择布设小型拦沙坝;坝址应选择在“口小肚大”、建筑材料采运容易、交通方便、工程量小、可布置泄水建筑物的地方,应避开滑坡和泥石流等地质灾害易发区;库区淹没损失小,不涉及文物、矿产;坝址下游不应有居民点、学校、工矿、交通道路等重要设施。

(3)布局方法。在1∶1万地形图上,按照水系基本完整原则,结合行政区划,并通过实地确认,将1.88万km2粗泥沙集中来源区划分为209条面积在100 km2左右的小流域,对比分析后,有173条小流域适宜布设拦沙坝,总面积15 173.75 km2。依据典型小流域选择的原则,通过综合分析不同区域侵蚀模数、洪量模数,结合各支流的沟道特征,在拦沙工程一期项目确定的173条小流域中,共选择具有代表性的典型小流域18条。利用工程水文和地质勘测成果,对18条典型小流域进行小流域布局设计,经建设目标分析、单坝工程设计、布局方案设置、控制面积对比、防洪能力对比、拦沙能力对比、淤地面积对比等比选,论证确定出每条典型小流域中小型拦沙坝布局与规模。

按照最小等级沟长大于300 m统计,粗泥沙集中来源区涉及9条主要支流,适宜布坝的173条小流域中有支沟21 524条,其中一级支沟933条、二级支沟5 832条、三级支沟9 375条、四级支沟4 855条、五级支沟508条、六级支沟21条。实地踏勘表明,小流域主沟道大部分为“宽浅式”河道,沟台地及农村民居、乡村道路大部分位于沟道两岸,受淹没损失的影响,不适宜建设中小型拦沙坝。中型拦沙坝一般布设在二级或三级沟道,面积大部分在3 km2以上,沟道两岸基础坚固,沟道内有布设中型拦沙坝的坝址条件。小型拦沙坝一般布设在四级或五级支沟。六级沟道一般为短小切沟或小冲沟,不适宜布设拦沙坝。

中型拦沙坝建设规模:利用1∶1万地形图,以小流域为单元,在对每个坝址进行野外实地踏勘的基础上,研究中型拦沙坝建设规模。依据地形图,初步选择中型拦沙坝坝址2 324处,经实地踏勘,初步确认可建工程2 159座;通过建设条件、淹没损失情况、沟道特征、水沙控制效果和小流域小型拦沙坝配合情况进一步分析研究,确定中型拦沙坝建设规模为1 995座。

小型拦沙坝建设规模:依据18条典型小流域坝系布局论证成果,获得18条典型小流域中小型拦沙坝的配置比例,利用典型小流域中小型拦沙坝布局比例及典型小流域代表的各小流域,推算其他小流域小型拦沙坝布局数量,小型拦沙坝建设规模为8 170座,其中中型拦沙坝控制范围外的小型拦沙坝4 392座(占53.8%)、中型拦沙坝控制范围内的小型拦沙坝3 778座(占46.2%)。

通过以上分析论证,黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程应建设拦沙坝10 165座,其中中型拦沙坝1 995座、小型拦沙坝8 170座。

5 水土保持监测的任务和工作内容研究

拦沙工程是目前我国投资最大的水土保持工程,建设规模大、涉及范围广、参建单位多。黄河流域粗泥沙来源区暴雨集中、历时短、产流快,自然条件非常复杂,监测基础设施近乎空白,拦沙工程建设与运行管理难度很大,迫切需要及时掌握工程建设进度、质量和运行管理状况等关键信息。另外,拦沙工程建成后将产生巨大的拦沙效益和可观的淤地效益,对减少入黄泥沙和改善农业生产条件意义深远,这些效益是否实现,需要监测结果来回答。因此,为项目建设与运行管理及国家决策提供有力可靠的依据,保障拦沙工程建设顺利进行,确保客观科学评价拦沙工程建设效果,建设满足项目管理需要的监测系统,开展拦沙工程项目水土保持监测十分必要。拦沙工程建设区既是黄河粗泥沙的集中来源区,也是国家水土保持重点治理区,通过拦沙工程监测项目布设必要的观测设施,在对工程建设情况进行监测的同时,获取的小流域水土流失、河流水沙变化和整个项目区生态环境的动态数据,不仅是客观评价工程建设效益的需要,也是加强这一区域水土流失动态监测的需要。

根据监测任务要求,拦沙工程水土保持监测必须涵盖整个粗泥沙集中来源区,经充分论证比选,监测总体布局以拦沙坝、典型小流域、粗泥沙集中来源区3个空间尺度为对象,依据监测工作任务要求,布设监测设施,建立数据采集体系,开展拦沙工程建设动态、拦沙效果、淤地利用、蓄水用水及施工过程中的水土流失防治效果等监测工作,同时收集重点支流水文站降雨、径流、泥沙观测资料,在现有数据库及管理系统的基础上,建设拦沙工程监测管理系统,支撑拦沙工程建设科学管理和实施效果定期评价。拦沙工程主要监测内容、监测方法、监测指标、空间尺度及监测频次见表5。

表5 粗泥沙集中来源区拦沙工程项目水土保持监测内容、方法及频次

6 工程建设对水资源的影响分析

拦沙工程建设对水资源的影响主要包括坝库工程拦蓄水量增加、蒸发量增加、新增坝地和水浇地用水量增加。拦沙工程淤满前在满足防洪要求的前提下,其有效蓄水量是为农田灌溉、居民生产生活及区域生态建设提供的水量,一般按照用多少蓄多少的原则拦蓄。拦沙库容淤满后,上游来水即来即排。通过计算分析可知,粗泥沙集中来源区多年平均径流量10.19亿m3,全部工程建成后坝控面积将达到7 703.44 km2,坝控区实际来水量4.175亿m3,实际蓄水量在2026年将达到最大值3.16亿m3,占粗泥沙集中来源区多年平均来水量的31.0%,而后随着库容淤积呈逐年下降趋势。新增蒸发损失水量为拦沙坝工程蓄水水面蒸发量与原陆面蒸发量之差。粗泥沙集中来源区水面蒸发平均为1 030 mm,陆面蒸发平均为337.5 mm,工程建成后,工程拦蓄水面蒸发损失水量随坝库建设蓄水增加而增多,至2026年达最高值1.56亿m3。拦沙工程增加的生产用水量包括坝地和水浇地用水量,全部工程建成后,水浇地灌溉用水到2026年达到最高值1.60万m3,坝地耗水量至2048年达到最高值1.71亿m3。拦沙工程不同水平年新增耗用水量不同,2022年耗用水量2.04亿m3,2026年耗用水量达到最大为3.16亿m3,以后基本逐年减少,到2048年趋于稳定,全部为坝地耗用水量达1.71亿m3。

拦沙工程在发挥拦沙作用的同时,必然会拦蓄水量,减少了进入黄河的水量,但拦蓄的水量又为当地经济社会发展提供了部分需水量,对改善工程区内群众生产生活条件、促进经济社会发展、改善生态环境具有十分重要的作用。因此,拦沙工程增加的用水量是项目区内经济社会发展和群众脱贫致富奔小康目标所必需的,是合理并应当利用的,从快速拦截粗泥沙,减轻黄河干流水库及下游河道淤积效果看,拦蓄并利用这部分水是非常值得的。

(责任编辑孙占锋)

P332

A

1000-0941(2016)09-0050-05

[1] 徐建华,林银平,吴成基,等.黄河中游粗泥沙集中来源区界定研究[M].郑州:黄河水利出版社,2006:195-227.

[2] 冉大川,柳林旺,赵力仪,等.黄河中游河口镇至龙门区间水土保持与水沙变化[M].郑州:黄河水利出版社,2000:193-195.

王俊峰(1965—),男,陕西扶风县人,高级工程师,硕士,主要从事水土保持与项目管理工作。

2016-08-01