广义东南亚地区现存岩画的全球性意义①

2016-09-23保罗泰森诺埃尔伊达尔戈潭奥康纳吉学平李钢戴伦科勒大卫布鲁贝克巴迪拓哈基姆伊万苏门瑞桑0伊姆苏克瑞斯斯蒂芬库恩瑞伊吴沄

保罗·泰森 诺埃尔·伊达尔戈潭 苏·奥康纳 吉学平 李钢 戴伦·科勒大卫· 布鲁贝克 巴迪拓· 哈基姆 伊万· 苏门瑞 亨· 桑0伊姆· 苏克瑞斯 斯蒂芬·谢 库恩·瑞伊 森·孔 著 吴沄 译

(1.格利菲斯大学人文学院PERAHU中心 澳大利亚 黄金海岸 昆士兰4222 2.3.7.澳大利亚国立大学历史语言文化学院 澳大利亚 堪培拉 ACT0200 4.15.云南省文物考古研究所 中国 昆明 650118 5.迪庆藏族自治州文物管理所 中国 香格里拉 674400 6.新南威尔士大学生物地球与环境科学院 澳大利亚 悉尼 NSW2052 8.9.哈桑丁大学考古系 印度尼西亚 望加西10.11.13.14.柬埔寨暹粒省暹粒市管理局 柬埔寨 暹粒12.马来西亚塞恩斯大学全球考古学研究中心 马来西亚 槟城)

广义东南亚地区现存岩画的全球性意义①

保罗·泰森1诺埃尔·伊达尔戈潭2苏·奥康纳3吉学平4李钢5戴伦·科勒6

大卫· 布鲁贝克7巴迪拓· 哈基姆8伊万· 苏门瑞9亨· 桑10

伊姆· 苏克瑞斯11斯蒂芬·谢12库恩·瑞伊13森·孔14著吴沄15译

(1.格利菲斯大学人文学院PERAHU中心澳大利亚 黄金海岸 昆士兰4222 2.3.7.澳大利亚国立大学历史语言文化学院澳大利亚 堪培拉 ACT0200 4.15.云南省文物考古研究所 中国 昆明 650118 5.迪庆藏族自治州文物管理所 中国 香格里拉 674400 6.新南威尔士大学生物地球与环境科学院 澳大利亚 悉尼 NSW2052 8.9.哈桑丁大学考古系 印度尼西亚 望加西10.11.13.14.柬埔寨暹粒省暹粒市管理局 柬埔寨 暹粒12.马来西亚塞恩斯大学全球考古学研究中心 马来西亚 槟城)

东南亚地区的岩画研究程度与澳大利亚和欧洲相比较低,且被多数学者认为起源较晚,东南亚大陆及其各岛国新的测年结果却表明该地区最早的岩画主题(写实的动物和喷绘手印)起源于晚更新世,与欧洲同样古老。欧洲、非洲和东南亚早期岩画主题的相似性表明它们是人类共同的基本行为的产物,而其作画背景(如岩厦)的不同表明洞穴深处的经历并不是激发岩画创作者们灵感的原因。

岩画,喷绘手印,洞穴岩画,岩厦,动物图形,釉系断代

注:红框内为本文研究区域

简介

对现存于欧洲、北部和南部非洲、印度以及澳大利亚最古老的写实主义动物岩画中关键物种的研究,如同几何图形、喷绘手印内容在一些地区的岩画研究一样拥有重要地位,对研究狩猎-采集时期人类的经济生活和精神象征意义具有至关重要的作用。而广义上的东南亚地区岩画却不为人们所熟知,近期研究者们在东南亚地区多个国家进行的野外调查所发现的岩画类型,却与之前大范围发现的狩猎-采集人群所作的写实主义岩画相似(如 Tac¸on 和 Tan,2012)。在岩石上绘制写实主义动物图像的行为,类似于许多地方发现的喷绘手印岩画,实际上是狩猎-采集人群以人为意识改造自然景观,记录身份和历史的一种传统手段。事实上,这种岩画的描绘手法在世界各地已持续了数万年,这也证明这种岩画无论在什么特定的原始族群中都有其存在的价值。这篇文章是基于大量的数据叠加,分析研究现存于东南亚地区,特别是中国西南部、马来西亚、柬埔寨和印度尼西亚(图1)地区的早期岩画。我们研究的重点是通过野生动物绘画及人类喷绘手印来讨论艺术起源和最近刚刚在网络上发布的关于印度尼西亚苏拉威西岛岩画早期断代的问题。(Aubert 等. 2014)

图1.文中讨论的岩画点示意图,虚线为亚洲与澳洲动物分界线

中国 云南 金沙江岩画

我们对中国云南省的古代岩画、考古学及古人类学的广泛调查开始于2008年(如Curnoe等,2012),而岩画研究的关注重点集中在对云南省西北部的金沙江流域的岩画断代、描述、动物种类界定以及岩画点与周围环境的关系等问题上(Tac¸on 等,2010,2012)。自1976年起,该地区已发现70余处岩画点,超过40处岩画点的内容为写实主义野生动物和人物形象,且绝大多数为线条描绘的轮廓。其主题大多包括鹿、山羊、野牛、马和人物,其中一些人物手持工具,同时也发现少量猴、岩羊,在众多的动物形象中以鹿、山羊形象最多。

动物常以奔跑、站立、攀爬和跳跃的形态出现,时而形单影只,时而成群结队。其色彩从橘到红从棕到深紫,变化多样,许多岩画存在叠压关系。岩画保存情况不一,少部分保存良好。一些点的岩画已经褪色,我们只能通过数字画面增强处理技术才能清晰分辨,另一些点的岩画所在岩面风蚀、开裂、破碎严重,只有部分岩画片段依然保留,还有一些岩画被钙板覆盖,为断代工作的开展提供了可能。

2008年,我们记录了8处岩画点,并对白云湾岩画点取样进行釉系断代(Tac¸on 等. 2010,2012)。2011年又记录了必子岩布、仙人洞(图2,并非江西省的仙人洞)以及花岩,使我们丰富了最初的岩画研究序列。在一些岩画点,自然的岩石形状被包含进了岩画创作设计中。其中包括:仙人洞,在原本类似于公牛头部及背部的岩石上增加其头部和身体的细节(图3);花岩,在距离地面5米以上的地方,有一只用线条绘制于椭圆形凹陷岩石中的深红色的大型野猪(图4),同时由紫色线条绘制的小山羊形象出现在岩面上,使人觉得似乎其处于悬崖峭壁的边缘。在白云湾,我们建立了5个时间段的序列,巨大的鹿头形象距今最近。对覆盖在巨大的鹿头颜料上的钙板和颜料进行的釉系断代和碳十四断代显示其最早年代距今为5738年,最晚年代距今为2050年,该鹿头覆盖于较小的写实风格图像上,因此可以判定其相对早晚年代。断代结果显示写实风格图像的最晚年代为距今3400年,但最早年代究竟是何时依然是亟待解决的问题(Tac¸on 等,2012)。

图2.中国云南仙人洞岩画点,巨大的写实风格的牛和鹿轮廓岩画

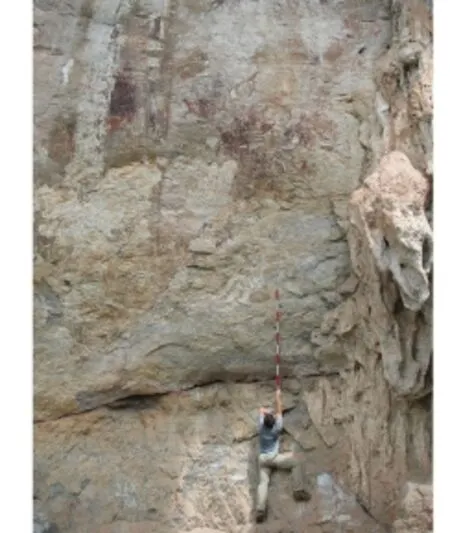

图3. 仙人洞的野牛(中国 云南)是用类似于动物侧身形状的岩石设计绘制的,作画者用红色的赭石颜料凸出其头部,前肢及部分身体。野牛的眼睛则是自然的孔洞,图片用DStretch 制作(图中人物为本文译者)

图4.中国云南省花岩岩画点中的野猪被画在高于地面的野猪型洞中

马来西亚 霹雳州 Gua Tambun

Gua Tambun (Tambun 洞) 是一处位于马来西亚中部偏北霹雳州怡保市的峭壁边岩厦, 它是整个马来半岛最大的岩画点,岩壁全长80米,包括11个岩面,600多幅岩画。Tambun包含了各种风格的岩画,其中包括了早期的大型写实风格动物图像,由Matthews (1959, 1960)首次报道, Tan (Tan 2010; Tan & Chia 2010, 2011, 2012)再次调查。其主体画面面积为10m宽×6m高,位于岩厦上方大概6m处(图5)。该岩画点涵盖了500幅相互叠压的岩画为相对年代的判断提供了证据。古人可能是使用某种支架才能在最高处作画。绝大多数图像为抽象或几何图形,但动物、人物形象也占据了相当比例。

总计有58个动物形象在该岩面上——占所有图像的9%——但它们却将整个岩面占去了一半多。大多数动物以单色、侧面或背面的形象被绘在一个凸出的岩面上。这些图形都很大——大多宽0.5m,一些达到2m。虽然绝大多数可确定的动物都为陆生:不同形态大小的鹿、野猪、熊、麝猫、牛科动物以及蜥蜴,但鱼也有发现。由于空间限制,岩画存在的叠压关系使我们至少可以分出7层岩画(Tan 2010; Tan & Chia 2010, 2011)。最早的部分,即第1、2层,为大量橘红和紫色的鹿(图6),鱼和野猪。这个岩画点并没有进行科学断代,但第一层用肉眼已经很难分辨,颜色在将来一段时间很可能褪去。第1、2层间的叠压很少,只是在画面边缘有小线条覆盖。该处岩画点的绘画者应该是从最高处的大型写实风格图像开始作画的,然后才开始画较低处的小型图像。最晚的一层为绘制在较早立体图形上的山羊线条。

图5.马来西亚怡保市Gua Tambun岩画点主要岩面

缅甸、泰国和柬埔寨

目前现存于缅甸、泰国、柬埔寨已发现最古老的岩画依然是空心或实心的写实主义风格野生动物。泰国帕坦国家公园里的岩画主要有鲶鱼、鹿和一些与实际大小相当的象(如 see Thaw 1971; Khemnak 1996; Tac¸on 2011; Tac¸on 和Tan 2012)。缅甸帕达林洞穴岩画,在泰国和柬埔寨地区发现的写实风格动物图像比中国云南省西北部发现的更为巨大,与马来西亚的Gua Tambun岩画点类似。虽然喷绘手印岩画在东南亚大陆并不多见,但在泰国的一些岩画点伴随有手印内容(如see Solheim & Gorman 1964), 包括帕坦国家公园(中国西南地区也发现少量喷绘手印岩画)。

近期,即2010-2012年,在柬埔寨暹粒东北部的荔枝山也发现了一些岩画点,第一处岩画点是由暹粒地区吴哥窟管理保护当局(APSARA)在“吴哥生活之路”项目进行时,所做的地上调查首次发现的。2011年和2012年又发现了更多的岩画点。这些岩画点由赭石颜料绘制于砂岩岩厦,其内容涵盖了动物、人物及抽象图像。较晚时期的木炭画也在一些岩画点发现。2011年通过对叠压关系的分析,我们将岩画分为5期。大小写实风格鹿(图7)、鲶鱼(图8)属于较早时期(Tac¸on 2011; Tan & Tac¸on 2014: 69-71),但还没有绝对年代断代。

图6 马来西亚怡保市Gua Tambun岩画点实心的写实风格鹿

图7.柬埔寨荔枝山Poeung Dayrei1号点:实心鹿图案

图8. 柬埔寨荔枝山Poeung Komnou岩画点:实心鲶鱼图案

印度尼西亚

印度尼西亚的婆罗洲岛至少发现了9种岩画传统,其中一些与广义的东南亚地区岩画相似(Tac¸on et al. 2010d; Tac¸on 2013)。最早的岩画位于加里曼丹东部,其内容为喷绘(人手、手及胳膊)、赭石颜料绘制的人物和动物。这些喷绘岩画,最晚年代为1万年前(Plagnes等. 2003), 这种类型的岩画遍布了印度尼西亚、巴布亚新几内亚和澳大利亚,一些涂绘的实心图像年代较晚(Fage & Chazine 2009)。写实风格动物描绘的是鹿、野猪(尤其在Gua Jufri岩画点)以及貘( Liang Karim岩画点)。

如果加上加里曼丹,岩画遗址已遍布了整个印度尼西亚。其东部的岩画点被命名为“奥斯特洛尼西亚岩画传统”(APT),有学者认为是马来-波利尼亚人在至少距今4000年前传播而来(Ballard 1988)。当然,还有更古老的岩画传统在这些岛屿中存在。在苏拉威西岛的马罗斯和庞卡杰内地区,洞穴岩画包括了两种可以确认的岩画传统,即“前奥斯特洛尼西亚岩画传统(pre-APT)”和“奥斯特洛尼西亚岩画传统(APT)”(Bulbeck 2008)。同时更早的岩画,相对面积较大的写实风格动物和喷绘手印存在于一些更老遗址地点中(Van Heekeren 1957: pl. 31; 1972: 118-20;Bulbeck 2004)。

Leang Sakapao 1和 Leang Burung 2这两个岩画点在印度尼西亚的存在,证明了在其被遗弃之前(无论是长久被遗弃的Leang Sakapao 1还是在2000年前被遗弃Leang Burung 2)至少在2万至3万年前岩画的绘画传统在这一地区存在(Bulbeck 等. 2004)。在Leang Burung 2发现于地层中的3块赭石颜料有被磨损的痕迹;且两个地点均发现了手印岩画(图9);而Leang Burung 2发现了巨大的动物图像,这种动物是当地特有的野猪品种(图10),其面积为:1.2m宽×0.9m高,采用红色线条绘制其侧身的方式与花岩(中国;图4)发现的野猪及最早的写实动物绘画例如:澳大利亚的卡卡杜国家公园(即:阿纳姆地)(见 Chaloupka 1993)相似。一些地区有相当面积的碳酸钙覆盖于岩画之上,尽管如此,这些写实风格的动物岩画在这一地区的发现也为这一地区全新世时期动物体质学(除去鱼类)的研究提供了有力证据和支持(Sumantri 1996)。因此,由于没有证据表明奥斯特洛尼西亚岩画传统(APT)在Leang Sakapao 1存在,所以该岩画点应为更新世时期文化遗存。

本世纪初,由Budianto Hakim和一个来自望加锡巴莱Arkeologi的印尼团队对苏拉威西岛西南部骨地区的一个名叫Gua Batti的洞穴遗址进行了调查和发掘。Gua Batti是一个巨大的石灰岩洞穴,其南北宽40m,东西深近60m。与Leang Burung 2相似,Gua Batti也存在至少两种岩画绘画传统:明显的APT风格岩画有用黑色画出的象征性及抽象符号,而在这些画面的北面不远处发现了红色颜料绘制的清晰的水牛图案,这是一个侧面形象,长约1.2m,其头部上的眼睛和角都可以清晰地辨别。与Maros洞穴的动物形象相同,用岩石的自然形状来突出动物的例如肩部的肌肉和牛角的线条(与中国的金沙江流域相似)。在Gua Batti也发现了分布于3个不同区域的手印图形,每个区域至少有10个手印图像。

图9.印度尼西亚苏拉威西岛:喷绘手印

图10. 印度尼西亚苏拉威西岛Leang Sakapao岩画点:一只用线条绘制的野猪部分已被钙板覆盖

科学断代

十多年来,我们对瓜萨利赫,东加里曼丹,婆罗洲的手印岩画和点状颜料所做的断代结果显示最小年代大约为9900年,这样的直接对岩画进行断代的证据支持了东南亚地区岩画起源可上溯至更新世时期(Plagnes 等. 2003)。东帝汶岛的Lene Hara洞穴,洞口处凿刻人面像,根据釉系断代结果为12000至10000年(O’Connor等l. 2010)。在印度尼西亚的Lene Hara的岩画点,对颜料层中的方解石断代结果为2.4至2.93万年(Aubert et al. 2007)。最近,在苏拉威西地区的Maros地区已对7个岩画点里的12个手印及2处写实风格动物的岩画所覆盖的洞穴沉积物进行了釉系断代,其数据证明这种颜料绘制岩画的传统至少在12000年前已经存在。

在这个地区,Leang Timpuseng岩画点发现的手印岩画最小年代至少距今3.99万年,而最古老的动物岩画即同一地点发现的野猪图案,至少距今3.54万年。而另一处动物岩画(可能是一只猪),最小年代距今至少3.57万年,但也有可能更为古老(Aubert et al. 2014)。这项发现对认为这种具有象征意义的岩画和手印首先出现在欧洲形成了挑战,因为它同时出现在了西班牙(Castillo的红色圆形几何图案;Pike et al.2012)和苏拉威西(手印;Aubert et al. 2014),其年代均为距今4万年左右。

狩猎-采集岩画的年代和起源问题

研究发现,金沙江流域狩猎采集岩画在风格、形式和题材上不同于中国其他任何地区的岩画,而马来西亚的“tambun”岩洞中的岩画也不像马来西亚半岛的其他岩画。在过去的几千年里产生的早期柬埔寨和印度尼西亚的岩画(如加里曼丹和苏拉威西),也不同于周围地区的岩画。但有趣的是,所有这些亚洲早期岩画都与西欧早期的狩猎采集岩画相似(Tac¸on 等. 2010c:78-82)。发现于东南亚地区的动物岩画及手印岩画也许是世界范围内许多狩猎采集人群存在的证据,而不仅仅是某一特定人群的文化传统(Tac¸on 等. 2010a)。我们从人类体质学、神经学、艺术以及感知等方面可以解释我们目前所发现的这些生活方式(如狩猎-采集模式)的共同点。例如Halverson (1992: 390, 402) 和Watson (2009:178)提出的世界范围内早期动物岩画倾向于用线条的方式绘出动物侧身,即在欧洲及东南亚地区发现的这种岩画风格,可以用他们自己发明的神经系统科学来解释。

Hodgson(2012)发表了最新的欧洲旧石器时代艺术神经科学研究综述,其中认为洞穴是探索动物形象的特殊场所(2012:189)。这与Clottes 、 Lewis-Williams以及其他人的观点正好相符(1998; Lewis-Williams 2002)。这些作者都提出,在欧洲旧石器时代人们艺术的灵感来源于在黑暗中偶遇动物的短暂错觉以及危险、模糊的深洞穴环境;实际的动物也有可能是生活在那里的(如洞熊);而对后来的访客而言,这些仅是前人的动物岩画。Hodgson(2012:188),Clottes 和Lewis-Williams再次指出,“洞穴岩石的自然特征首先为创作者带来了绘画灵感,提供了重要线索,”这也是为什么早期写实主义动物描绘序列出现的原因。

与欧洲不同,大多数东南亚(包括澳大利亚北部地区)的动物岩画都被绘于开放的岩厦内,而极少出现在幽深的洞穴中。而且,综上所述,一些岩厦岩画点中的岩画与岩石的自然形态有着密切的关系。极少数动物岩画被发现于印度尼西亚和东帝汶的深洞中,但绝大多数深洞中仅有手印岩画。例如:Lene和苏拉威西南部的马罗斯地区的Leang Lambattorang洞穴及其周边一些其它洞穴,东帝汶的Kici 和Lie Siri(Van Heekeren 1972: 119; O’Connor 2003: 114, 124; Aubert 等. 2014)。

此外,在东南亚地区一些幽深的洞穴中,例如马来西亚的沙捞越Niah洞穴群的Gua Sireh 和Kain Hitam岩画点,其内容并没有写实主义动物图像,相反是一些人物、抽象符号、船只等 (Harrison 1958a: 588, 1958b; Datan 1993;Szabo´ 等2008)。这些图形是有别于欧洲洞穴岩画的全新世晚期APT类型岩画。这样的对比其实是提示我们,在东南亚和欧洲地区早期先民选择绘画写实主义动物的地点是根据岩石的表面形状而非一定是黑暗、幽深的洞穴。

最近在南非Blombos洞的研究表明,早在10万年前,人类就已经开始制作复杂的颜料并使用贝壳进行混合及保存(Henshilwood 等. 2011)。在南非,一些写实主义风格的纳米比亚动物岩画年代为距今2.55万年至2.75万年(Wendt 1976),而在北非地区(埃及)写实风格的动物凿刻岩画至少距今1.5万年(Huyge 等. 2011)。在非洲许多狩猎-采集岩画遗址中也可以找到各种岩石表面形状与写实主义动物岩画之间存在某种联系的证据。新的问题出现了,即是否写实主义动物岩画是起源于非洲而非欧洲,或更新世时期的狩猎-采集人群独立存在于全世界多个地区?

虽然在欧洲发现的大量手印岩画为印制(颜料制作的手印岩画分为印制与喷绘两种,印制即在手上涂抹颜料直接印在岩壁上;喷绘,即把手先覆盖在岩壁上,然后将颜料喷在手周围,手离开岩壁后,形成手印)和凿刻(Bahn 1998: 115;Coulson 和 Campbell 2001),但是相比之下,喷绘手印岩画仅在非洲的马里和埃及发现,尤其是“野兽之洞” (Wadi Sura, 西南埃及—如. Le Quellec等. 2005)。非洲以外,发现喷绘手印的地点也比发现写实主义动物岩画的地点具有特定性。喷绘主要发现于欧洲,美洲也有发现(特别是在阿根廷),还有一些分布在印度尼西亚婆罗洲、泰国及中国西南部(见上文),大多分布于图1所示东南亚及澳大利亚虚线所划东部地区。这些岩画包括出现时间较早的喷绘手印岩画,其年代甚至接近于现代人刚在此定居的时间(Pike 等. 2012; Aubert 等. 2014)。因此,制作喷绘手印是现代人来到新大陆所留下的重要痕迹,同时也是与其他人群交流、传递信息、留下象征性符号等行为的一种方式(Dobrez 2013),也有一些学者认为这是在岩石表面进行宗教活动的一种行为(如 Lewis-Williams 2002)。

共同的遗产

现存最古老的东南亚岩画的主题包括了写实风格动物及一些地点所发现的喷绘手印岩画,与欧洲的情况相似,偶尔我们也发现了人物形象和几何图案。纵观我们在东南亚地区(包括澳大利亚北部)一些地点所发现的岩画,其图像已经融入到了自然岩石表面,这和欧洲一些洞穴岩画点的情况类似。

这些在当年出现的新兴图像——写实主义动物形象表明,人类有一个共同的用岩石标记的遗产,它们不应被视为分辨特定种族的证据和在特定区域和特定人群中孤立的文化发明,它们都是早期现代人在全球活动的证据。早期的岩画传统存在于数万年前,但是岩画内容发生巨变是全新世时期世界范围内气候环境不断变化以及农业的发明以及由此产生的文化变化的结果。这种变化在距今4000多年前的东南亚地区开始。此时在该地区岩画内容开始从写实主义动物向“奥斯特洛尼西亚岩画传统(APT)”中的图像即人物、船舶和几何图案发展。而写实主义的动物岩画制作传统所延续的时间可能比其他风格的岩画传统更长,这也反映狩猎-采集经济模式在东南亚部分地区可能持续直到最近。在东南亚地区有许多运用空间和时间传达自然意象的传统,但这种变化需要更好地检测和衔接,就如“奥斯特洛尼西亚岩画传统”本身一样,也不应被视为一个独立的整体。

未来的研究应侧重于不同的岩画的绘画方式的改变过程或在同一时期广义的东南亚地区的岩画变化。新的断代手段一定会更好地确定更多东南亚古代岩画的古老性,但最新来自苏拉威西的手印和写实风格的动物岩画使东南亚岩画年代与欧洲一样早甚至可能更早(Aubert等2014),这挑战了关于岩画起源的理论,关于在何时何地人类基本的具象艺术开始发展以及4万年前全球人类如何进行实践活动。它不仅为我们理解东南亚和欧洲岩画,甚至对我们理解澳大利亚岩画都具有重要影响。如卡卡杜-阿纳姆地和其它澳大利亚北部地区的现存最古老的写实风格动物及喷绘手印岩画(见Chaloupka1993;Tac¸on等。2010B)。这提出了这些岩画是由澳大利亚最初移民者所作,但它也可能是当地人独立的发明或文化传播都未可知,但以上这三种可能性都同样耐人寻味。

致谢:本文的写作要感谢格里菲斯大学,澳大利亚国立大学,马来西亚科学大学,中国云南省文物考古研究所和新南威尔士大学的支持。其中马来西亚科学大学的Mokhtar Saidin为促进马来西亚地区的研究提供帮助;吴哥窟管理保护当局(APSARA)的Ea Darith, Khieu Chan, Srun Tech, Kim Samnang 和 Lanh Oudomrangsey协助了在柬埔寨的研究。印度尼西亚望加锡哈桑丁大学的Ambo tuwo于2012年9月为Tac¸on提供了有益建议和协助,Maxime Aubert为此文的写作两次提出改进意见。本研究是由澳大利亚研究理事会资助(DP0877603、DP110101357)。Michelle Langley制作地图,Paul Tac¸on提供照片。

注释:

①本文于2014年12月发表于英国《古物》杂志第88期,第1050-1064页,是世界著名岩画学家保罗·泰森教授为第一作者及通讯作者与中国云南省及东南亚地区相关高校、科研机构学者共同完成的一篇关于泛东南亚地区岩画研究的学术论文,本文具有最前沿的岩画研究国际视角,内容涵盖了大量东南亚地区发现的岩画内容及最新研究成果,译者吴沄也参与部分在中国境内及澳大利亚境内的项目调查研究,并于研究生学习期间跟随保罗·泰森教授在澳大利亚学习岩画考古学,对此文研究成果及内容有较深了解,该文翻译得到保罗·泰森教授本人和英国《古物》杂志的授权,允许在中国大陆《内蒙古大学艺术学院学报》翻译刊发,以飨读者。

[1]AUBERT, M., S. O'CONNOR, M.T. MCCULLOCH,G.MORTIMER & M. RICHER-LAFLECHE`. 2007.Uranium-series dating rock art in East Timor.Journal of Archaeological Science 34: 991-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2006.09.017

[2]AUBERT, M., A. BRUMM, R. RAMLI, T. SUTIKNA,E.W.SAPROMO, B. HAKIM, M.J. MORWOOD, G.D. VAN DEN BERG, L. KINSLEY & A. DOSSETO. 2014.Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia. Nature. 514: 223-27. http://dx.doi.org/ 10.1038/nature13422

[3]BAHN, P. 1998. Cambridge illustrated history of prehistoric art. Cambridge: Cambridge University Press.

[4]BALLARD, C. 1988. Dudumahan: a rock art site on Kai Kecil, S.E. Moluccas. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 8: 139-61. http://dx.doi.org/10.7152/bippa.v8i0.11274

[5]BULBECK, D. 2004. Divided in space, united in time: the Holocene prehistory of South Sulawesi. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 18: 129-66.- 2008. An integrated perspective on the Austronesian diaspora: the switch from cereal agriculture to maritime foraging in the colonisation of Island Southeast Asia. Australian Archaeology 67: 31-51.

[6]BULBECK, D., P. HISCOCK & I. SUMANTRI. 2004. Leang Sakapao 1, a second dated Pleistocene site from South Sulawesi, Indonesia. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 18: 118-28.

[7]CHALOUPKA, G. 1993. Journey in time. Sydney: Reed.

[8]CLOTTES, J. & J.D. LEWIS-WILLIAMS. 1998. The shamans of prehistory: trance and magic in the painted caves. New York: Harry N. Abrams.

[9]COULSON, D. & A. CAMPBELL. 2001. African rock art: paintings and engravings on stone. New York: Harry N. Abrams.

[10]CURNOE, D., X. JI, A.I.R. HERRIES, K. BAI, P.S.C. TAC¸ON, Z. BAO, D. FINK, Y. ZHU, J. HELLSTROM, Y. LUO, G. CASSIS, B. SU, S. WROE, S. HONG, W.C.H. PARR, S. HUANG & N. ROGERS. 2012. Human remains from the Pleistocene-Holocene transition of southwest China suggest a complex evolutionary history for East Asians. PLoS ONE 7(3): e31918. http://dx.doi.org/10.1371/ journal.pone.0031918

[11]DATAN, I. 1993. The charcoal drawings at Gua Sireh.The Sarawak Museum Journal 45(66): 137-61.

[12]DOBREZ, P. 2013. The case for hand stencils and prints as proprio-performative. Arts 2: 273-327. http://dx.doi.org/10.3390/ arts2040273

[13]FAGE, L.-H. & J.-M. CHAZINE. 2009. Born´eo: la m´emoire des grottes. Lyon: Fage.

[14]HALVERSON, J. 1992. The first pictures: perceptual foundations of Paleolithic art. Perception 21: 389-404. http://dx.doi. org/10.1068/p210389

[15]HARRISON, T. 1958a. The caves of Niah: a history of prehistory. The Sarawak Museum Journal 12(8): 549-90.

- 1958b. The great cave, Sarawak. A ship-of-the-dead cult and related rock paintings. The Archaeological News Letter 6(9): 199-203.

[16]HENSHILWOOD, C.S., F. D'ERRICO, K.L. VAN NIEKERK, Y. COQUINOT, Z. JACOBS, S.-E. LAURITZEN, M.

[17]MENU & R. GARC´IA-MORENO. 2011. A 100,000-yearold ochre-processing workshop at Blombos Cave, South Africa. Science 334: 219-22. http://dx.doi.org/10.1126/science.1211535

[18]HODGSON, D. 2012. Emanations of the mind: Upper Paleolithic art as a visual phenomenon. Time and Mind 5(2): 185-94. http://dx.doi.org/10.2752/ 175169712X13276628335041

[19]HUYGE, D., D.A.G. VANDENBERGHE, M. DE DAPPER,F. MEES, W. CLAES & J.C. DARNELL. 2011. First evidence of Pleistocene rock art in North Africa: securing the age of the Qurta petroglyphs (Egypt) through OSL dating. Antiquity 85: 1184-93.

[20]KHEMNAK, P. 1996. Prehistoric cave art in Thailand. Bangkok: Fine Arts Department (in Thai).

[21]LE QUELLEC, J.-L., P. DE FLERS & P. DE FLERS. 2005.Du Sahara au Nil. Peintures et gravures d'avant les Pharaons. Paris: Fayard/Soleb.

[22]LEWIS-WILLIAMS, J.D. 2002. Mind in the cave: consciousness and the origins of art. London: Thames & Hudson.

[23]MATTHEWS, J.M. 1959. Rock paintings near Ipoh. Malaya in History 5(2): 22-25.

- 1960. A note on the rock paintings recently discovered near Ipoh, Perak. Man 60: 1-3. http://dx.doi.org/10.2307/2797896

[24]O'CONNOR, S. 2003. Report of nine new painted rock art sites in East Timor in the context of the western Pacific region. Asian Perspectives 42: 96-128. http://dx.doi.org/10.1353/asi.2003.0028

[25]O'CONNOR, S., K. ALPIN, E. ST PIERRE & Y. FENG. 2010. Faces of the ancestors revealed: discovery and dating of a Pleistocene-age petroglyph in Lene Hara Cave, East Timor. Antiquity 84: 649-65.

[26]PIKE, A.W.G., D.L. HOFFMAN, M. GARC´IA-DIEZ,P.B.PETTITT, J. ALCOLEA, R. DE BALB´IN, C. GONZALEZ´-SAINZ, C. DE LAS HERAS, J.A. LASHERAS,R. MONTES & J. ZILHAO~. 2012. U-series dating of Paleolithic art in 11 caves in Spain. Science 336: 1409-13. http://dx.doi.org/10.1126/ science.1219957

[27]PLAGNES, V., C. CAUSSE, M. FONTUGNE, H. VALLADAS,J.-M. CHAZINE & L-H. FAGE. 2003. Cross dating (Th/U-14C) of calcite covering prehistoric paintings in Borneo. Quaternary Research 60: 172-79. http://dx.doi.org/10.1016/S0033-5894(03)00064-4

[28]SOLHEIM, W.G. II & C.F. GORMAN. 1964. Archaeological salvage program; northeastern Thailand—first season. Journal of the Siam Society54(2): 111-210.

[29]SUMANTRI, I. 1996. Pola pemukiman gua-gua prasejarah di Biraeng Pangkep, Sulawesi Selatan. Unpublished MA dissertation,University of Indonesia, Jakarta.

[30]SZABO´, K., P.J. PIPER & G. BARKER. 2008. Sailing between worlds: the symbolism of death in northwest Borneo (Terra Australis 29). Canberra: ANU Epress.

[31]TAC¸ON, P.S.C. 2011. Kulen Mountain rock art: an initial assessment and report to APSARA, Siem Reap, Cambodia. Gold Coast: Griffith University.

- 2013. Interpreting the in-between: rock art junctions and other small style areas between provinces. Time and Mind 6(1): 73-80. http://dx.doi.org/10.2752/ 175169713X13500468476682

[32]TAC¸ON, P.S.C. & N.H. TAN. 2012. Recent rock art research in Southeast Asia and southern China, in P. Bahn, N. Franklin & M. Strecker (ed.) Rock art news of the world 4: 207-14. Oxford: Oxbow.

[33]TAC¸ON, P.S.C., N. BOIVIN, J. HAMPSON, J. BLINKHORN,R. KORISETTAR & M. PETRAGLIA. 2010a. New rock art discoveries in the Kurnool District, Andhra Pradesh, India. Antiquity 84: 335-50.

[34]TAC¸ON, P.S.C., M. LANGLEY, S.K. MAY, R. LAMILAMI, W. BRENNAN & D. GUSE. 2010b. Ancient bird stencils in Arnhem Land, Northern Territory, Australia. Antiquity 84: 416-27.

[35]TAC¸ON, P.S.C., G. LI, D. YANG, S.K. MAY, H. LIU,M. AUBERT, X. JI, D. CURNOE & A.I.R. HERRIES. 2010c. Naturalism, nature and questions of style in Jinsha River rock art,northwest Yunnan, China.Cambridge Archaeological Journal 20(1): 67-86. http://dx.doi.org/10.1017/S0959774310000053

[36]TAC¸ON, P.S.C., M.S. SAUFFI & I. DATAN. 2010d. New engravings discovered at Santubong, Sarawak, Malaysia. The Sarawak Museum Journal 67(88): 105-21.

[37]TAC¸ON, P.S.C., M. AUBERT, G. LI, D. YANG, H. LIU,S.K. MAY, S. FALLON, X. JI, D. CURNOE & A.I.R. HERRIES. 2012. Uranium-series age estimates for rock art in southwest China. Journal of Archaeological Science 39: 492-99. http://dx.doi. org/10.1016/j.jas.2011.10.004

[38]TAN, N.H. 2010. Scientific reinvestigation of the rock art at Gua Tambun, Perak [two volumes]. Unpublished MA dissertation,Universiti Sains Malaysia, Penang.

[39]TAN, N.H. & S. CHIA. 2010. ‘New' rock art from Gua Tambun, Perak, Malaysia. Rock Art Research 27(1): 9-18.

- 2011. Current research on rock art at Gua Tambun, Perak,Malaysia. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 31: 93-108.

- 2012. Revisiting the rock art at Gua Tambun, Perak, Malaysia,in M.L. Tjoa-Bonatz, A. Reinecke & D. Bonatz (ed.) Crossing borders: selected papers from the 13t h International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Volume 1: 181-98. Singapore: NUS Press.

[40]TAN, N.H. & P.S.C. TAC¸ON. 2014. Rock art and the sacred landscapes of mainland Southeast Asia, in D. Gillette,B. Murray, M. Greer & M. Hayward (ed.)Rock art and sacred landscapes: 67-84. New York: Springer.

[41]THAW, U.A. 1971. The ‘Neolithic' culture of the Padahlin Caves. Asian Perspectives 14: 123-33.VAN HEEKEREN, H.R. 1957. The stone age of Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.

- 1972. The stone age of Indonesia [second edition]. The Hague: Martinus Nijhoff.

[42]WATSON, B. 2009. Universal visions: neuroscience and recurrent characteristics of world palaeoart. Unpublished PhD dissertation, University of Melbourne.

[43]WENDT, W.E. 1976. ‘Art mobilier' from Apollo 11 Cave,south west Africa: Africa's oldest dated works of art. The South African Archaeological Bulletin 31(121-122): 5-11. http://dx.doi. org/10.2307/3888265

【责任编辑徐英】

Global implications of early surviving rock art of greater Southeast Asia

Written byPaul S.C. Tac¸on1Noel Hidalgo Tan2Sue O'Connor3Ji Xueping4Li Gang5Darren Curnoe6David Bulbeck7Budianto Hakim8Iwan Sumantri9Heng Than10Im Sokrithy11Stephen Chia12Khuon Khun-Neay13Soeung Kong14Translate by Wu Yun15

(1PERAHU, SchoolofHumanities, campus, GriffithUniversity, GoldCoast , Australia,2.3.7ArchaeologyandNaturalHistory,SchoolofCulture,HistoryandLanguage,AustralianNational University,Canberra, Australia,4.15.YunnanInstituteof Cultural RelicsandArchaeology,Kunming,China,650118,5. Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Cultural Relics Administration Office,Shangri-La, China, 674400 6.School ofBiological, EarthandEnvironmental Sciences, University ofNewSouth Wales,Sydney,Australia. 8.9.ArchaeologyFaculty, Hasanuddin University, Makassar, Sulawesi,Indonesia. 10.11.13.14.APSARA,Siem Reap Province,Cambodia.Archaeological Research, Siem Reap Cambodia. 12.Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.)

The rock art of Southeast Asia has been less thoroughly studied than that of Europe or Australia, and it has generally been considered to be more recent in origin. New dating evidence from Mainland and Island Southeast Asia,however, demonstrates that the earliest motifs (hand stencils and naturalistic animals) are of late Pleistocene age and as early as those of Europe. The similar form of the earliest painted motifs in Europe, Africa and Southeast Asia suggests that they are the product of a shared underlying behaviour,but the difference in context (rockshelters) indicates that experiences in deep caves cannot.

rock art, hand stencils, painted caves, rockshelters, animal motifs, uranium-series dating

J23

A

1672-9838(2016)03-040-09

2016-07-13

本文系云南省哲学社会科学规划项目基金资助《云南省境内金沙江岩画研究》(项目编号:XKJS201522)中期成果。

吴沄(1988-)女,云南省昆明市人,考古学硕士,云南省文物考古研究所科技信息部,助理馆员。