战时应激相关障碍防治进展

2016-09-16赵汉清施建安谭兴起

赵汉清,过 伟,施建安,谭兴起

·部队卫生·

战时应激相关障碍防治进展

赵汉清,过伟,施建安,谭兴起

本文综述了战时应激相关障碍的防治经验,提出了战前评估和筛选,战中及时发现和救治,战后复评、康复和治疗的防治策略,对我军在未来战争中降低心理损伤的发生率有一定的指导意义。

战斗;应激相关障碍;预防;治疗

应激相关障碍是指一组由心理、社会(环境)因素引起异常心理反应而导致的精神障碍,主要由急性应激障碍和创伤后应激障碍(post traumatic stress disorder,PTSD)组成,一般急性应激障碍是在急剧、严重的精神打击后立刻发病,表现有强烈的恐惧体验和精神运动性兴奋或抑制,持续时间短,预后良好。创伤后应激障碍通常是由异乎寻常的威胁性或灾难性的创伤事件或处境直接引起,精神障碍的发生常常延迟数日或数月或数年后才发生。诱发PTSD发生的事件不仅有自然灾害、意外事故,战争还包括虐待、恐怖袭击等人为造成的伤害,在有过创伤经历的人群中大约有20%的女性和8%的男性会在人生的某个阶段患上PTSD。PTSD的主要症状有强迫性对创伤经过的回忆和持续的回避及警觉性增高,常常与焦虑、抑郁和物质滥用共病,严重影响患者的生活和工作,是一种常见而又难治的精神障碍。

据美军资料统计,急性应激障碍的发生率约占参战人员的15%~20%,大多数都发生在战斗初期,与战斗激烈程度、部队凝聚力、伤亡率及个体素质有关。从伊拉克和阿富汗战场撤离的退役军人中PTSD和抑郁症患病率分别为37%和27%,已成为美军经历过战场环境官兵的一种常见精神疾病[1],近10多年应激相关障碍的预防和治疗已成为美军卫勤布置时不可缺少的任务[2]。也是我军在未来战争中必须面对的精神障碍。

1 战前应激相关障碍的预防

要做好作战前的心理健康筛查和相关的防护教育,目的是将有潜在心理缺陷的人员经过科学的鉴别将其排除在外,避免战时环境诱发应激相关障碍的发生[3-4],预防方法主要有以下三种:

1.1高危人群筛查和评估对参战人员进行全面的心理健康评估,采用的心理评估量表主要有“症状自评量表”、“创伤史问卷(Trauma History Questionnaire,THQ)”“汉密尔顿焦虑和抑郁自评量表”、“军事应激和压力量表”等,对评估出有问题的人员由精神科医生或心理医生进行个别访谈,对有严重问题者应提出处理意见,对一般问题者进行心理辅导和鼓励[5]。对既往有精神病史、儿童期严重遭虐待、近期有叠加的创伤性事件、有自我伤害、自残、自杀和过度纹身者、有吸毒和其他物质依赖者作为预防重点[6]。

生物学评估可以预测参战人员在战争环境中对心理应激调控的程度,而血清皮质醇水平可作为应激反应的客观指标,对基础血清皮质醇水平增高或降低者应查明原因并作为重点干预对象。对应激后的肾上腺素水平的变化也可作为筛选的生物学指标,对应激后不能迅速回复的应作进一步检查[7]。

表1 预防战时应激相关障碍教育内容

时段 内容 形式 参战人员战前适应阶段1.军人战斗意志的培养2.心理弹性训练3.情绪控制与技巧4.心理应战能力训练团体教育全体参战人员指挥员和卫生员战中体验阶段1.战斗应激反应的识别2.应激反应的自控和助人团体教育全体参战人员战后康复阶段1.如何获得你的支持系统2.创伤后应激障碍的自我识别3.战后情绪和行为调整4.睡眠的调控与修复团体教育全体返回人员

1.2战时环境的评估和管理心理卫生支援分队要对部队凝聚力、战斗激烈程度、武器的威力、暴露在战场的位置、伤亡人数、战斗的持续时间、指挥员的指挥能力、医疗救护力量进行正确的评估,从而推算出可能需要配置的心理救治资源。对有参战经验的老兵应对其过去遭受的战斗创伤如路边炸弹爆炸、目睹战友受伤或牺牲、平民伤亡对其心理的影响进行评估,以排除已患有应激相关障碍的患者[8]。

1.3心理应激调控的专业教育和培训在战前要向官兵提供一些必要的心理应激的防护知识和技能,使其能够在战斗中感受到战斗应激的反应并将其控制在适当的范围。采取的具体措施有:团体认知教育、讲授战时心理伤的防治知识;对情绪的管理技能如放松训练、焦虑的调节和睡眠卫生等技能培训[9];对基层卫生员进行战斗应激反应障碍的早期识别和初步处理培训。战时心理健康评估和教育内容见表1。

2 战斗中急性应激障碍的发现和处理

在战斗中,急性应激反应会严重地影响战斗力,造成不必要的减员,应采用以下两种方法应对:

2.1战时早期发现和处理对在战时出现表情呆滞、行为反常或过度恐惧和紧张者应迅速判断其心理损伤的严重程度,评估其行使战斗职能的能力,对轻度的应激反应者可给予寻找较安全的环境、给予热水或食物和休息,并进行积极暗示和心理疏导,采用呼吸控制方法将焦虑和恐惧的症状等级降低到正常,并鼓励其继续参战。对重度心理损伤已不能履行军事职能者应作疾病评估,可将其安置在较安全地方,并给予镇静或快速抗焦虑药物治疗,如肌注安定或口服氯硝安定,有精神病症状者给予肌注氟哌啶醇或口服奥氮平等药物暂时控制症状,待战事稍缓或条件允许时再评估或后送[10]。

对参战人员出现脱水、饥饿、失眠或在过热、强噪声等环境下长时间工作的应加强心理支持,并尽可能地给予补充水、食物和改善环境,对严重失眠者也可给予短效的催眠药物。

要充分发挥基层指挥员的作用,通过政治教育、鼓舞士气,在战斗间隙要适当组织放松活动以减缓战斗压力,基层卫生员要及时发现应激反应过度者的早期表现,及时给予帮助,避免发展成战斗应激障碍[11]。

2.2临床评估和干预对后送到救护所的重度应激障碍的人员,应进行及时的心理损伤评估,对合作者在脱离危险环境后要给予热饭、热菜、热水和睡个好觉即“三热一睡”处理,使紧张和焦虑的情绪有明显好转,经观察2~3天如情绪稳定应鼓励其重返战斗岗位。

对于病情较重者应作精神医学评估,但应避免使用精神病学名词,以免伤员将自己当作精神病人,从而产生依赖和病耻感,这部分人中经过药物和心理治疗,大部分人也可在短期恢复,并可重返岗位,其中真正的“精神病患者”不足5%。在救护中应始终遵循救治“三原则”,即就近、及时和期待[12],按军事生活制度进行管理,不穿病员服,并鼓励伤愈者及时返回部队。对有自伤、自杀、伤人者应严格看管并使用镇静药物后尽快派专人后送。

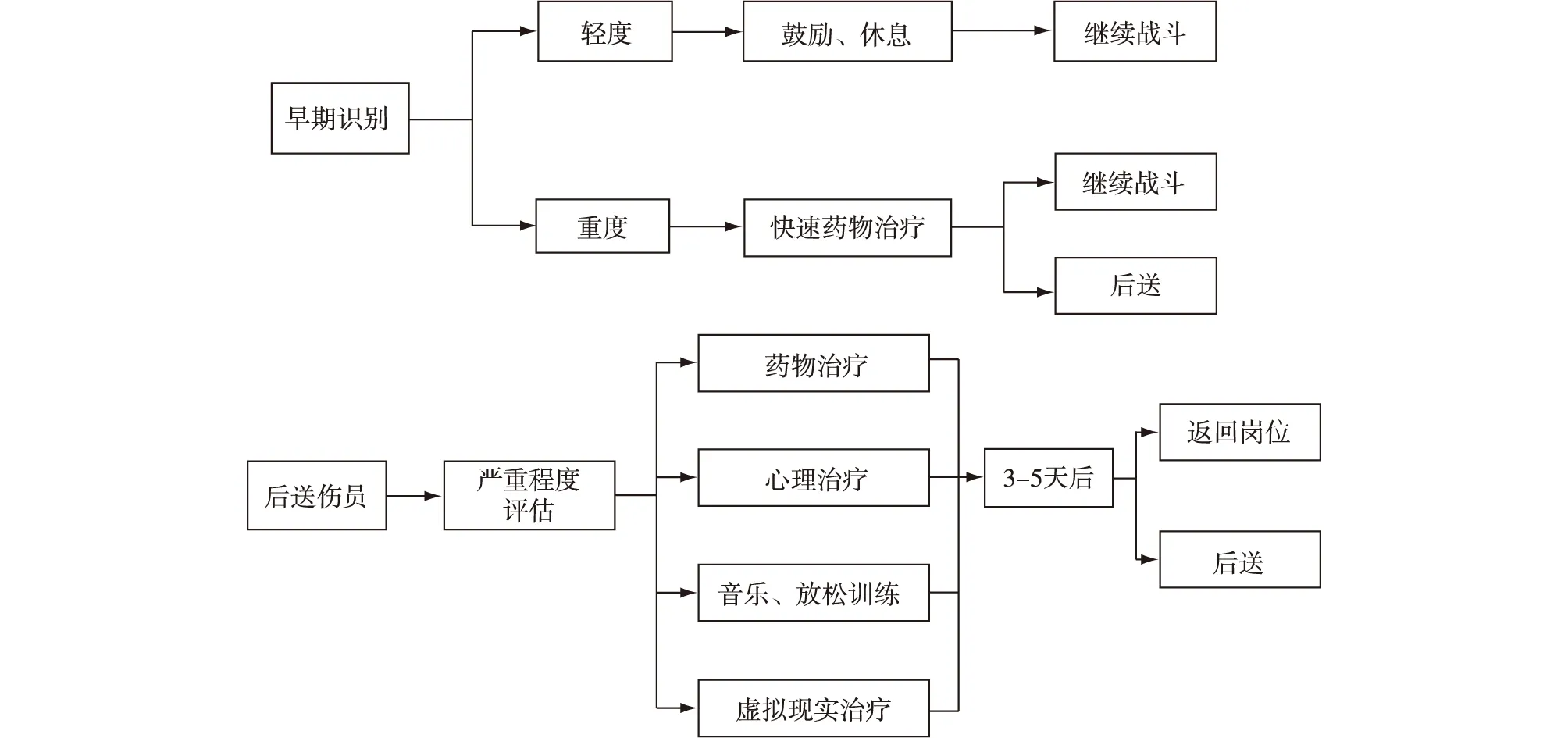

战斗中心理防治程序见图1。在进行心理治疗和药物治疗的同时可进行放松训练、音乐治疗、心理健康自助等方法进行调控,避免滥用酒精和其他兴奋剂。可以采用“应激事件述谈”和认知治疗法进行团体治疗,对有明显的强迫性回忆和恐惧者可以进行眼动脱敏心理重建技术或虚拟环境暴露等治疗[13]。

图1 战斗中急性应激障碍救治示意图

3 战后应激相关障碍的预防和治疗

在战斗结束后,着重进行官兵的心理转化,即由外向的侵入性思维转化为适应和平环境的稳定思维,避免战后部分官兵出现酗酒、暴力、飙车、伤人、自杀等异常行为。主要的防护措施有3项。

3.1设立缓冲区根据美军在伊拉克战争经验,战斗任务结束后官兵不应立即返回原来的营区或马上回家,而应进入一个缓冲区即心理减压站进行3~5天的调整以便帮助他们能够顺利融入家庭和和平环境。这期间应进行一些娱乐活动和充分的休息,使他们紧张心情得以放松,疲惫的身体能重新恢复。

3.2对PTSD的评估和干预经过几天缓冲区生活后开始对官兵进行战后心理评估,尤其要对PTSD进行筛查,可以使用“SCL-90”、“创伤后应激障碍筛查量表”等评估工具进行评估,心理救援专家要对作战中的激烈程度、伤亡情况、环境因素等作出评估以推测战后可能出现的主要心理障碍和发生率,对普遍存在的心理问题如紧张、内疚等心理要进行团体心理辅导,对出现强迫性回忆、警觉性过高和回避反应的人员应作PTSD诊断的鉴别,个别突出问题应进行逐一访谈,对焦虑、抑郁、强迫和失眠等症状可采用认知治疗、行为治疗和心理咨询解决。对返回的参战人员应进行血清皮质醇测定,[14]以了解目前的应激强度。对明显存在焦虑、抑郁、愤怒和偏执的官兵应给予小剂量的抗精神病、抗焦虑和抗抑郁药物治疗。同时辅助以眼动脱敏和经颅磁刺激、生物反馈等物理治疗[15-16]。尽量防止酒、烟和药物滥用。

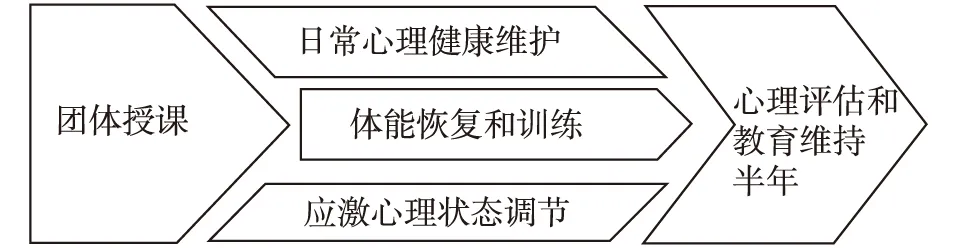

对参战部队的心理评估方案在返回的180天内每隔90天评估一次,以及时发现PTSD患者,使其得到及时和正规的治疗。战斗后PTSD防治方案见图2。

图2 战后PTSD防治方案示意图

3.3临床干预和治疗对筛选出的PTSD患者,应及时填写电子伤票并作详细的检查和记录,经专家评估短期内不能恢复的,一般不留在战斗环境下处理,应由专人护送到战区专科医院进行系统的恢复和治疗,重度伤员可通过航空途径后送[17]。治疗原则以提供支持性心理治疗为主,同时进行以5-羟色胺回收阻滞剂为主的药物治疗,两种方法互为补充,互相融合,方能取得良好的效果。

[1]Elbogen EB,Johnson SC,Wagner HR,et al.Violent behaviour and post-traumatic stress disorder in US Irag and Afghanistan veterans[J].BR J Psychiatry,2014,204(5):368-375.

[2]赵汉清.战斗应激反应控制手册[M].上海:第二军医大学出版社,2006:302-303.

[3]钟贵陵,顾双虎,宋启哲,等.“11.13”雅溪自然灾害心理救援的做法[J].东南国防医药,2016,18(1):107-112.

[4]赵汉清,刘桂永.美军防治战斗应激反应的做法及对我军的启示[J].解放军卫勤杂志,2005,7(6):373-375.

[5]张理义,姚高峰,范惠民,等.中国军人心身健康常模的建立及其结果分析[J].中华行为医学与脑科学杂志,2013,22(5):443-445.

[6]Duan W,Guo P,Gan P.Relationgships among trait resilience,Virtues,Post-traumatic stress disorder,and post-traumatic growth[J].PLos One,2015,10(5):1257.

[7]Morris MC,Compas BE,Garber J.Relations among posttranmatic stress disorder,Comorbid major depression,and HPA function:A systematic review and meta-analysis[J].Clin Psychol Rev,2012,32(4):301-315.

[8]Foa EB,Gillihan SJ,Bryant RA.Challenges and successes in dissemination on eridence-based treatments for posttraumatic stress:Lessons learned from prolonged exposure therapy for PTSD[J].Psychol Sci Public Interest,2013,14(2):65-111.

[9]Pace-Schott EF,Germain A,Milad MR.Sleep and REM sleep disturbance in the pathophysiology of PTSD:the role of extinction memory[J].Biol Mood Anxiety Disord,2015,5:3.

[10]赵汉清.美军在伊拉克战争中精神药物的配置和使用[J].国际精神病学杂志,2007,21(3):158-159.

[11]施建安,张理义,陈方斌,等.某部官兵登岛演习心理疾病预防研究[J].人民军医,2007,50(12):717-728.

[12]Olatunji BO,Armstrong T,Mchugo M et al.Heightened attentional capture by threat in veterans with PTSD[J].J Abnorm Psychol,2013,122(2):397-405.

[13]王焕林,过伟,Hua Jin,等.中国汶川地震现场救援军人创伤后应激障碍及相关因素调查[J].中华精神科杂志,2010,43(2):97-101.

[14]Searcy CP, Bobadilla L, Gordon WA,et al.Pharmacological prevention of combat-related PTSD:a literature review[J].Mil Med,2012,177(6):649-654.

[15]Hines LA,Sundin J,Rona RJ,et al.Posttraumaic stress disorder lraq and Afghanistan:prevalence among military subgroups[J].Can J Psychiatry,2014,59(9):468-479.

[16]Boccia M,Piccardi L,Cordellieri P,et al.EMDR therapy for PTSD after motor vehicle accidents:meta-analytic evidence for specific treatment[J].Front Hum Neurosci,2015,9:213.

[17]周斌,戚洪亮,金志伟.空运后送对空运医疗队的要求及训练内容探讨[J].东南国防医药,2014,16(1):107-108.

(本文编辑:徐燕茹)

军队心理卫生应用性科研课题资助项目(12XLZ108)

213003江苏常州,解放军102医院精神医学中心

引用格式:赵汉清,过伟,施建安,等.战时应激相关障碍防治进展[J].东南国防医药,2016,18(4):441-443,449.

R197.32

A

10.3969/j.issn.1672-271X.2016.04.033

2015-12-10;修回时间:2016-05-03)