陈正 单车少年的长征之旅

2016-09-10李娜

李娜

“更多的红色记忆还需要我们去考证,去发掘,去聆听,并靠一代代人传诵下去”

红军、长征、二万五千里,这些词语对很多年轻人来说,既陌生又熟悉。或许从儿时起就背诵过课本里关于长征的篇章;对《闪闪的红星》《大渡河》等影片中的情节印象深刻;或许,从小还有过穿上军装、成为解放军的梦想……但两万五千里艰苦卓绝的道路究竟有多遥远,在很多青年人心中,只是一个模糊的概念。而1991年出生的陈正,就在他20岁那年,用特殊的方式——骑单车重走长征路,拉近了自己与与那段红色岁月的距离。

90后男孩的红色情结

虽然距离2011年重走长征路的经历已经过去几年时间,但是陈正说,那段经历对他的影响一直持续至今。“现在回想起来,重走长征路这段历程让我感受到曾经红军为了新中国的胜利所付出的巨大牺牲,而更多的改变和意义在于,让我认识到了现在生活的来之不易,深刻理解了为什么有了国家,才有小家,我们才能安居乐业的享受生活。”

说起为什么要单骑走长征,陈正说,自己从小生长在赣州安远这片红色土地上,经常听父辈们说起曾经发生在瑞金、于都、兴国等地的红军长征的往事,“当时感觉只是一段故事罢了。然而随着年龄的增长,对长征那段历史的了解不断加深,而慢慢特别想去切身看看那些曾经沐浴火炮硝烟的残骸墙壁,那不仅仅是一段历史的见证,更想去聆听,聆听那些没有被史料记载的红色故事。”

陈正记得,小学时每次升国旗,当自己举着小手向国旗敬礼的时候,心中总会有一种莫名的感觉,那种庄严与敬畏的感觉一直留在心里。“为此,我决定选择这条红色之路,想在每一座小城烈士墓碑前深深的鞠躬。”

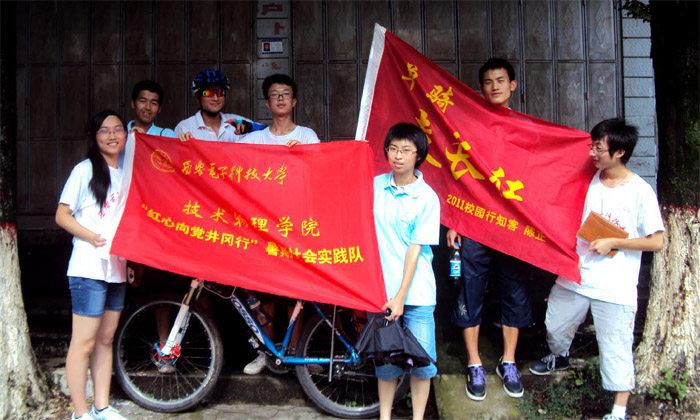

2011年,從瑞金到新宁,骑行12天;2012年,镇远到遵义,骑行4天。陈正说,那16天的长征之旅或许不够完整,但在崎岖而又富有挑战的漫漫长路上,那些陌生而又熟悉的朋友,那些模糊而又清晰的故事,那些远逝而又不可磨灭的历史,点点滴滴都深深地刻在了他的脑海里。

从瑞金到遵义有一千多公里的路程,乘车尚且需要几天几夜的颠簸,又更何况是一个人形单影只地骑着自行车前往呢?路途的艰辛可想而知,但是陈正并没有被困难吓倒。

一路上最让陈正感动的是,他遇到了很多热心人,给予了他许多帮助,有的免费为他提供住宿,有的给他提供路上所需的干粮、水果,有的还请他到自己家里用餐,这些纯朴而简单的鼓励都让他更有信心和力量坚持下去。

陈正保留了一本笔记本,上面写满了来自不同地区的人写给他的话:

“陈正,加油,好样的!”

“陈正,愿你一切顺利!”

……

字里行间流露出的都是人们对这个男孩的肯定与鼓励。

“有天晚上,我骑车经过桂东至汝城的路段,那时下起了雨,道路很泥泞,路况很不好,我有点担心,于是放慢了前行速度。路过的几台小车司机发现我的困境后,便邀请我上车一起走。但了解到我为了纯粹地骑车完成长征的初衷后,他们就放慢了行车的速度,在我的前后两方为我引路,怕我出事。就这样在他们的保护下,我顺利地到达了汝城。”陈正回忆起当时的场景,还十分的激动。

那些我们不该忘记的故事

陈正还记得,当他骑行来到了位于于都河畔的中央红军长征出发地纪念园,把自行车靠在了刻着“长征渡口”的大石上,东渡口不远处是“中央红军长征出发地纪念馆”,一位来纪念园晨跑的大叔热心的给陈正讲述了那段于都人都知道的长征故事:1934年10月16日,农历重阳节,但此时的于都人民却无暇过重阳。由于第五次反“围剿”的失利,中央红军在赣南失去了立足之地,战略转移迫在眉睫。而转移的部队在10月8日已分别从瑞金、兴国、宁都、长汀等地撤离,集结在于都境内,准备渡过于都河,开始战略大转移。当年的于都河面比现在宽多了,有600多米,深1至3米,水流非常湍急。大部队过河基本得靠浮桥。可架设浮桥需要大量木材,在无树可砍的情况下,于都人民纷纷拆下家中的门板、床板,把能够捐献的木材全部献了出来。此时70多岁的曾大爷,把他的寿材也送到了架桥现场。红军战士看此情形,执意不收。曾大爷硬是不肯,生气的嚷道:“你们是不是嫌这块寿木的木材不够好,不能架浮桥?”战士无奈,只得收下。周恩来得知后,发出了“于都人民真好,苏区人民真亲!”的感叹。讲完故事,临走时大叔还在陈正的记录本里留言,写下了“重走长征路,发扬长征精神”的正楷字。

2011年7月25日,陈正骑行到了祁阳县,游览有名的“浯溪碑林”时,在园林里遇到了一位老者,便与他一同坐在石板凳上聊起了天。说到长征,一听陈正是江西过来的,老者思索了一会,然后声音有些低沉地给他讲了一个发生在祁阳县东北郊红军血洒阳明山,俗称“红军墓”的故事,而埋在红军墓里的9个人,居然全是江西的。红六军团于1934年8月21日离开新田,由于湘江突降暴雨,江水猛涨,渡江计划被推迟,被迫转进阳明山后,他们发现,这里活动区域狭窄,土地贫瘠,人口稀少,不利于建立根据地,遂决定放弃原计划。8月26日,红军便离开了阳明山。但就在这短短5天时间里,红军付出了血的代价。老人说:“在阳明山东北面的长田边上,有一座红军墓,那里面埋着9位红六军团烈士的遗骨。有11个掉队的红军伤员,两个被枪打死,另外9个被80多个反动团丁围住,用梭镖乱枪刺死”。说到这,老人叹了口气,接着说:“后来还是一个叫李天龙的瑶族同胞偷偷把这9个红军的遗体搬到一个炭窑里埋掉的。9个人都是江西的,一个姓黄的是排长,有一个人姓李,一个姓张,一个姓赵,不晓得他们的名字。另外几个人,连姓什么都不知道了。”后来,当地群众在埋葬9位红军的地方栽了11棵树,纪念这些死难的英雄。

这个故事虽然简短,却深深的刺痛了陈正的心,不仅仅是因为那里沉睡的无名烈士是他的同乡,更多的是因为整部血色长征史。

“走完这些路,我只想说,对于长征,我们这代人,知道的太少、太少。这只是两个简单的长征线上的小故事,对于那些更多的红色记忆还需要我们去考证,去发掘,去聆听,并一代代人传诵下去,歌颂长征永远不会过时,坚持发扬长征精神永远都是必要的。”陈正回忆说。

现在的陈正是一名创业者,从事户外旅行行业的产品策划工作。他说,重走长征路是一次精神的洗礼,对他的影响延续至今,让他在之后的工作中行成了一种坚持不懈,迎难而上的工作风格。在生活中也学会了坚持简单朴实,不会铺张浪费,放弃毫无意义的攀比,对于很多人和事,心态上会变得更加平和、坦然,这样的状态下处理很多事情都更加游刃有余,也让他显得成熟稳重。

“红色文化是中华上下五千年文化中不可或缺的一部分,作为青年一代的我们很有必要去学习、了解,这不仅仅是一种爱国主义的象征,更是一种对历史、对社会发展很有必要的文化传承。青年人承载着中国的未来,是中国的希望。现在生活条件越来越好,年轻人接受外来文化也相对迅速,但我们始终不能忘记,我们终将担负起历史的重任,艰苦奋斗的精神和对理想信念的坚持对今天的我们来说同样重要。”陈正说。

责任编辑 陈晰