港澳特区地区选举投票率分析

——基于区域社经背景的视角

2016-09-08蔡永君陈建新

蔡永君 陈建新 李 楠

港澳特区地区选举投票率分析

——基于区域社经背景的视角

蔡永君陈建新李楠

[提要]选举是实现公民权利的基本路径之一,回归后香港和澳门两特区实行“一国两制”、高度自治,回归前的政治体制和选举模式得以基本保留,透过对两地最新的地区选举进行比较分析,探讨两特区的人口社经背景因素如何影响投票行为,并检验在西方民主国家/地区流行的“选举的理性选择理论”是否能适用在两特区的投票行为上,结果显示香港地区的投票行为大体符合理论假设,而澳门则展现出较大的差异性,这可能归因于经济环境及社会背景两大因素。

区议会选举立法会选举投票率理性选择理论

选举是实现公民政治权利的基本途径。按照熊彼特的定义,衡量某一政治体制是否民主的主要标准是看其中有影响的决策者是否通过公平、诚实和定期的选举产生,在这种选举中候选人可以自由地竞争选票,而且基本上所有的成年人都可以参加选举。①亨廷顿指出,“自第二次世界大战以后,主流的方法几乎完全根据选举来界定民主。民主被看成是构建权威并使其负责的一种手段……选举是民主的本质”。②因此,虽然把民主等同选举的说法受到一定的质疑③,但毋庸置疑的是,选举已成为体现民主的一种模式,并在不同的政体下展现其变化多端的方式和方法。

作为中国的两个特别行政区,香港和澳门实行“一国两制”、高度自治,原来在回归前的政治体制和选举模式得以基本保留。而在两地的普遍选举上,香港居民可分别在四年一届立法会和区议会中投票;而澳门居民则可在四年一度的立法会选举中选出立法会议员。事实上,在民主政治的框架下,代议制的本质便是政治精英作为市民大众的代表进入立法机构,旨在维护公众的利益而行使被赋予之权利。因此,在政治系统的运行中,大众的要求透过政治精英的中介实现“输入”—“输出”的转换。④为此,立法会议员和区议会议员作为两地政治精英的组成部分,每一次的立法会和区议会选举均成为社会的热点话题,也是体现两地政治发展的风向标。

聚焦香港,区议会选举于2015年落幕,2016年的立法会选举即将于9月举行。而同为特区的澳门则于2013年完成了第五届立法会选举,2017年即将迎来第六届立法会选举。本文运用港澳地区最新的选举资料(即2015年香港区议会选举和2013年澳门立法会选举),分析港澳地区选举中影响投票率的因素,探讨两特区的社经背景因素如何影响投票行为,并结合“选举的理性选择理论”⑤(假定选民的行为取决于参与投票的期望效益),分析影响民众是否愿意参与投票的人口统计学因素和社会心理学因素⑥,验证有关西方国家的投票理论是否能运用于两特区的投票行为。同时,本研究对于了解两地的政治发展态势也有借鉴意义。

一、2015年香港区议会选举及2013年澳门立法会选举

虽然香港区议会与澳门立法会在性质和政治力量上具有一定的差异,香港的区议会职能上倾向于属咨询的组织,包括就影响有关区内居民福利的事宜、公共设施及服务的提供和使用、为进行地区公共工程和举办社区活动而拨给有关地区的公帑运用向政府提供意见,在获得政府拨款的情况下,承担环境改善事务、康乐及文化活动促进事务、社区活动等工作。而澳门立法会可依《澳门基本法》规定和法定程序制定、修改、暂停实施和废除法律;亦承担审核、通过政府提出的财政预算案;审议政府提出的预算执行情况报告;接受澳门居民申诉并作出处理等职能。然而,本文针对讨论有关选举理论在港澳两特区直选投票行为的适用情况,且以两地最近期结束的选举资料作分析基础,以关注了解最新的政治发展和社情动向。

(一)2015年香港区议会选举

2015年香港区议会选举为香港回归后的第五届区议会选举,本届的议席数较第四届有所增加,连同27位当然议员⑦,合共458个议席。当选的区议会议员任期为四年,由2016年1月1日至2019年12月31日。

香港的区议会选举采用单议席单票制模式,即每一选区设一个议席,而选民则拥有一票,得票最高的候选人便当选。这一届区议会选举首次取消68名委任区议员,共935位候选人参与角逐,当中,68席为无竞争对手下的自然当选,余下867位候选人争取363席,最为激烈的选区,则为6人争1席位。

今届区议会选举总投票人数约为146.7万,占合资格选民人数的47.01%(总投票率),比上届高出5.51%,也是历届中最高。当中最高投票率的地区为荃湾区,达50.88%。而从政治力量划分,建制派的参选人为区议会内的最大力量,获得283席,其中民建联取得约三成的议席数,6名在非法“占中”后初入政坛的新面孔胜出,但3个属激进取向的反对派政团则全军覆没,总体反对派取得100席。关于本次选举的较高投票率,有分析认为选举结果反映出非法“占中”后香港人的政治参与度提高以及选民期待政治新面孔。⑧当中,首次参选而成功当选人数为75人,占非自动当选候选人数的8.7%。

(二)2013年澳门立法会选举

2013年举行的第五届澳门特别行政区立法会选举,是全国人大常委会对《2014年行政长官的产生办法修正案》和《2013年立法会的产生办法修正案》予以批准和备案后的首次立法会选举,新修订的《澳门特别行政区立法会选举法》使本届立法会直选和间选议席各增加至14和12席,委任议员维持7名,议员人数合共33名。在议席增加的同时,本届直选也为历届最多竞选团队的一届,竞争激烈,达20组共145名候选人。在澳门,立法会选举采取“改良”后的比例代表制,即一组别取得票数除一予第一候选人,除二予第二候选人,除四予第三候选人,以几何级数除之分配予同组各候选人。因此,选民在投票时等同投票予某一组别内的所有候选人。而本研究的选举资料也仅针对澳门立法会选举的直选部分。

从候选组别的背景划分,则延续2009年直选中的传统社团、商界、公职人员、民主民生社团、新兴工人组织、专业人士、社会服务七大群组,本届直选中新增来自青年组织的组别。当选组别中所有现任立法会议员的候选组别均能成功连任(仅一组的第二候选人除外)。

值得注意的是,虽然本届选举中增加了3万名新登记选民,但直接选举的投票率却一反前几届持续上升的趋势录得下跌(4.89%)而降低至55.02%,使获取议席门槛票数下降至6500多票,而连降三届的空白票也达到总票数的0.71%,超过历届。但门槛降低并未给首次参选的组别带来优势,本届获得议席组别数保持在9组,且全为上届获得议席的组别。

一方面,低投票率与澳门人政治冷感的传统密切相关,特别是2013年澳门经济发展势头较好,就业率达到历史高位,居民安居乐业,使原来普遍存在的政治冷感现象格外明显。⑨也有评论认为投票率降低反映选民对上届 (2009—2013年)立法会议员表现不满意,未能展现对立法会的监督功能,而新加入的竞选组别亦未能代表他们的利益,导致部分选民弃选。⑩

二、研究设计

在诸多关于投票率和选举结果的原因研究中,“选举的理性选择理论”模型被广泛使用。此理论认为选民的行为取决于参与投票的期望效益。该期望效益与选民的预期利益和参与投票得到的心理满意度呈正相关关系,与选民参与投票消耗的时间、金钱和其他资源即预期成本呈负相关关系。

本研究针对有关影响选举投票率的因素,可被划分为三部分,一是人口统计学因素 (包括受教育程度、收入状况、年龄和性别),二是社会心理因素(包括婚姻状况、贫困程度、单亲家庭和居民流动状况)以及选举特性(政策的相似程度、亲近度和竞选开支),由于第三项的选举特性所涉及的因素较多,本文将针对前两项对港澳两特区的选举作比较分析,以了解不同地区的选民特征在投票行为上的异同。

(一)人口统计学因素

由Kinder&Kiewiet⑪,Lewis-Beck&Stegmaier⑫以及Duch&Stevenson⑬使用国家纵向运动数据进行的国民经济对选举结果的影响研究可知,国民经济状况越好,选举投票率越低,执政党候选人的获选概率越高。这恰好验证了“选举的理性选择理论”中的预期利益说法。更明确地说,高收入群体的投票行为(或经济投票)取决于国民经济状况。

由理性选择理论可知,教育对选举有三方面影响,分别为心理满意度、预期利益及成本。一般来说,选民受教育程度越高,其拥有的政治效能越高(更低的预期成本),政治知识越多(更低的预期成本),社交网络更宽广(更高的心理满意度),其分享经济发展成果的可能性也越高(更高的预期利益)。⑭

由生命周期效应假说可知,一方面,年龄越大的选民社会整合度越高,居住环境也更加稳定(更高的心理满意度),其选举和政治参与经验也越丰富(更低的预期成本),因此年长者更愿意参与投票。另一方面,当选民年龄超过75岁时(或高龄人士)投票率却会下滑,主要因为其身体机能较弱或衰退,社交网络变窄(如失业)。⑮

根据对性别的刻板印象,女性往往缺乏政治兴趣、政治效能的识别力(更高的预期成本)和政治方面的工作导向。因此,女性投票概率较低。然而,女性自主权力的提升、劳动参与的增加和女权意识的推广也在改变女性的政治倾向。⑯

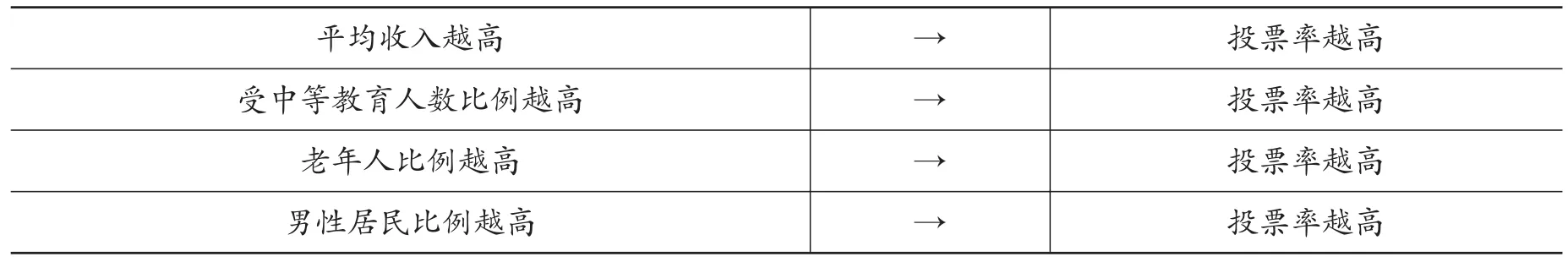

为此,其研究假设可用以下方式表示:

平均收入越高受中等教育人数比例越高老年人比例越高男性居民比例越高→→→→投票率越高投票率越高投票率越高投票率越高

(二)社会心理因素

通常来说,社会整合度越高、社会资本越多、社会关系越紧密的社会往往拥有越高的投票率⑰,该现象证明了选举的理性选择理论中预期成本(由更明智的投票选择导致更低的预期成本)和心理满意度(由更紧密的社会地方联系和身份认同导致更高的心理满意度)的重要性。因此,已婚者、就业者和居住时间较长者有更高的投票率。⑱

相对来说,弱势群体,如贫困家庭、单亲家庭和单人住户家庭较容易被社会孤立,因此参与投票的可能性更低。

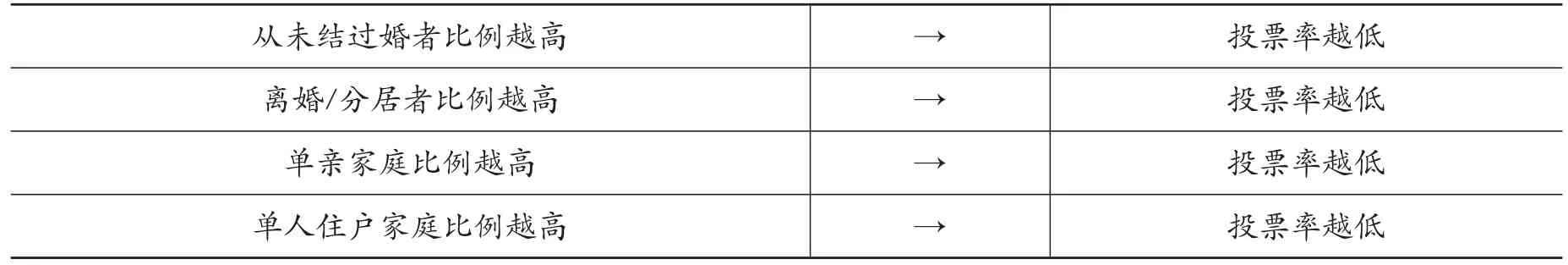

故此,其研究假设可用以下方式表示:

从未结过婚者比例越高离婚/分居者比例越高单亲家庭比例越高单人住户家庭比例越高→→→→投票率越低投票率越低投票率越低投票率越低

三、研究方法

香港特区政府选举事务处在区议会选举后出版了2015年香港区议会选举的报告(Report on the 2015 District Council Ordinary Election),除就选举的预备工作、安排、流程、后续建议等作细致描述,也提供了各选区和投票站的选举数据,本研究以区议会选举的18个分区作为数据的基础,从香港选举事务处的网页取得,而投票选区是按照选民申报的常居住址作为投票地点而计算出来。澳门方面,本研究以地图绘制暨地籍局划分的澳门半岛堂区标准(包括花地玛堂区、圣安多尼堂区、望德堂区、大堂区、风顺堂区),以及凼仔及路环把澳门分为7个区域,并根据立法会选举官方网站资料,把2013年立法会直选中30个投票站(剔除监狱的票站⑲)分别归入上述7个地区。⑳当中,由于自2009年选举伊始,取消以堂区划分投票区域、采取一区一站的投票方式㉑,按照选民申报的常居住址附近作为投票地点,因此,部分处于区域边界的投票站将按其覆盖范围、该区投票站数量和选民人数作适当调整,而各投票站的得票数据来自《2013年选举活动综合报告》。

由于澳门和香港两地所获得的数据来源有所不同,所以作研究分析的地区人口因素也有一些差异。澳门研究所采用的地区人口因素可分为人口年龄结构(平均年龄、整体依赖指数、少年儿童人口依赖指数和老年人口依赖指数)、出生地(澳门和内地)、学历(小学和大学)和婚姻状况(未婚和已婚),地区人口资料源自2011年的澳门人口普查数据。而香港的地区人口因素资料则由香港政府统计处的网站取得,参考2011年人口普查的数据。为了便于和澳门的研究结果比较,本研究把选举分区的投票数字合并为18区,当中,资料可细分为人口比例(包括年龄、男性、婚姻状况、出生地和最高教育程度)、工作人口比例(包括职业划分、主要职业收入和同区工作的工作人口比例)和家庭住户比例(住户结构、家庭入息和房屋类型划分)。

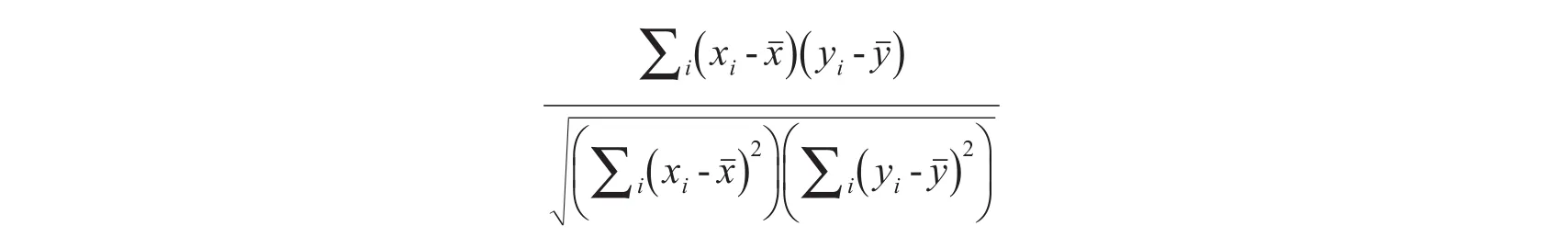

由于本研究的观察值(Units of Observation)较少,澳门研究的观察值只有7个(7个堂区),为了让香港和澳门的结果可以进行有效的比较,因此香港方面的研究观察值整合为以十八个大区的区议会划分,而相关统计方法的统计效能(Statistical Power)也会较低。为弥补有关不足,本研究选用成效规模(Effect Size)来进行关系强度评估。根据Cohen理论㉒,高度成效规模应为0.50(相关度系数,Correlation Coefficient),中度成效规模为0.30,而小型成效规模则为0.10。而本研究将会以中度成效规模(为0.30的相关度)为分界点,相关度系数以传统Pearson’s Correlation公式作计算:

xi:i地区的人口特征

yi:i地区的投票率

四、研究结果

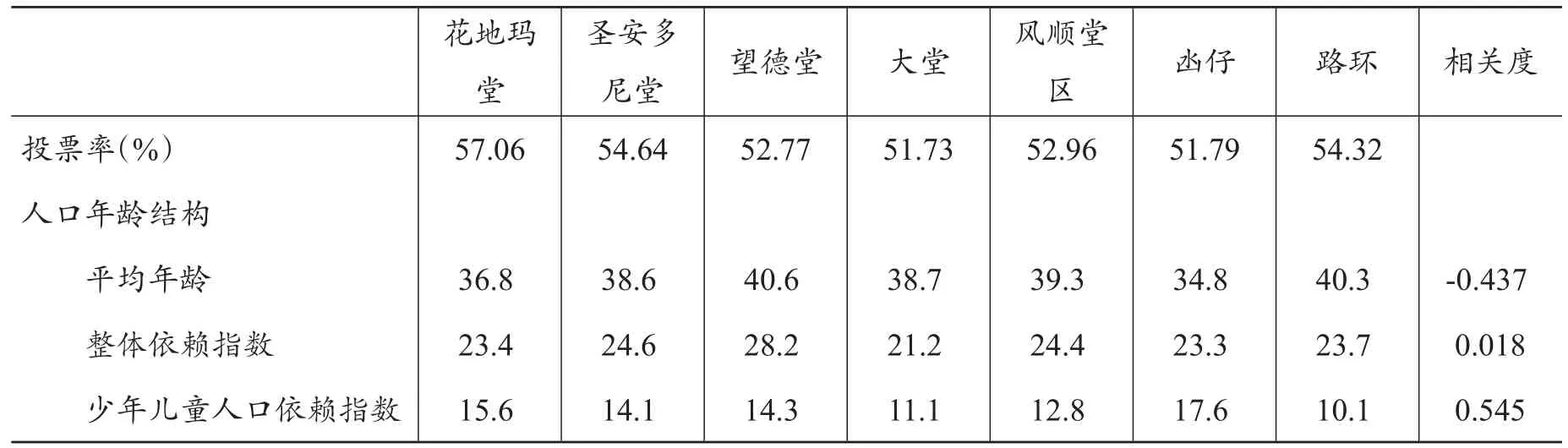

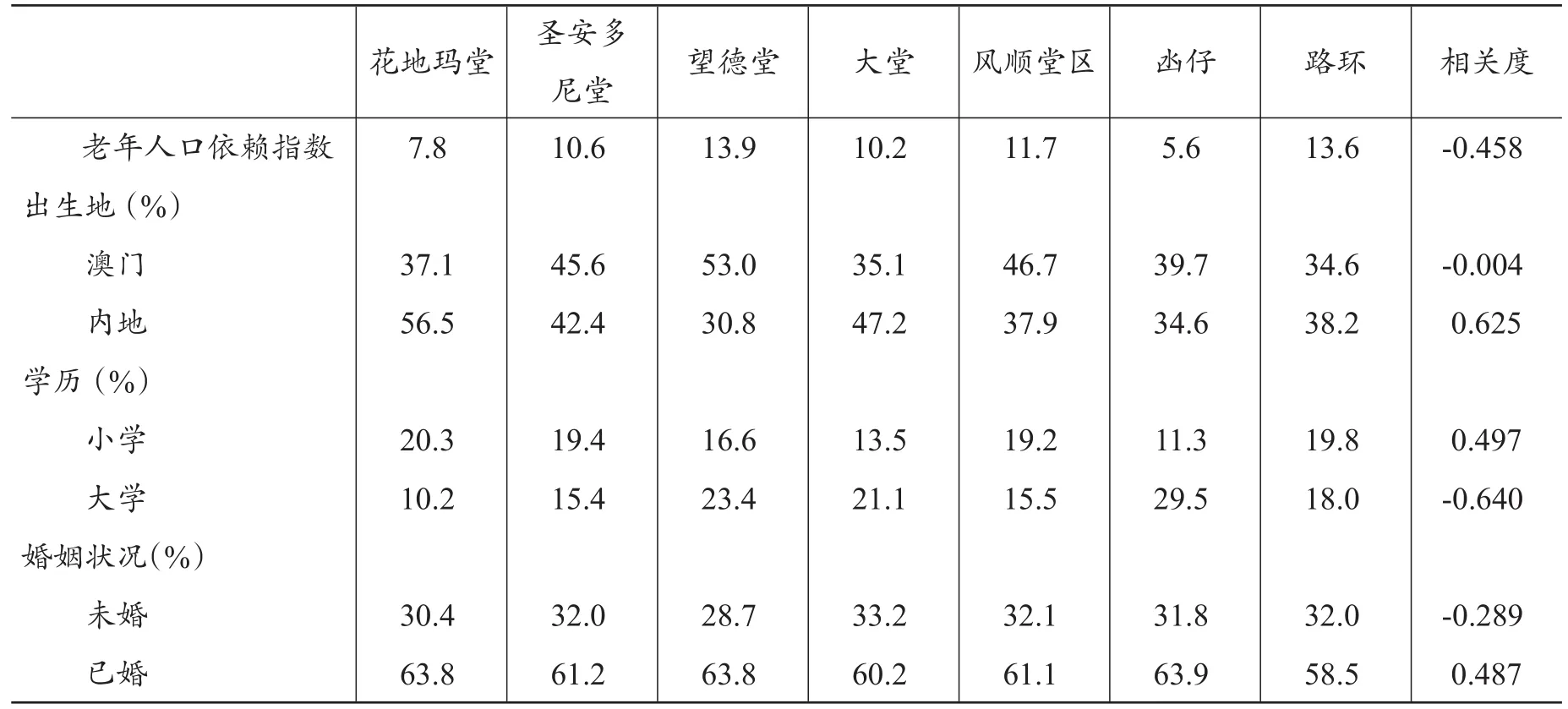

在澳门,从前文所设定的研究假设中,与研究假设相符合的研究结果为“已婚比例”和“少年儿童人口依赖指数”都与投票率呈现中等至高等程度的正相关度,可见家庭因素较倾向引起较高的投票率。相反,“小学教育程度的人口比例”和“出生地是中国内地的人口比例”却与投票率呈现中等至高等程度的正相关度,而“大学教育的人口比例”和“老年人口依赖指数”则与投票率呈现中等至高等程度的负相关度,与研究假设相悖(表1)。

表1 澳门堂区特征和与2013年立法会直选投票率的相关度分析

续表1 澳门堂区特征和与2013年立法会直选投票率的相关度分析

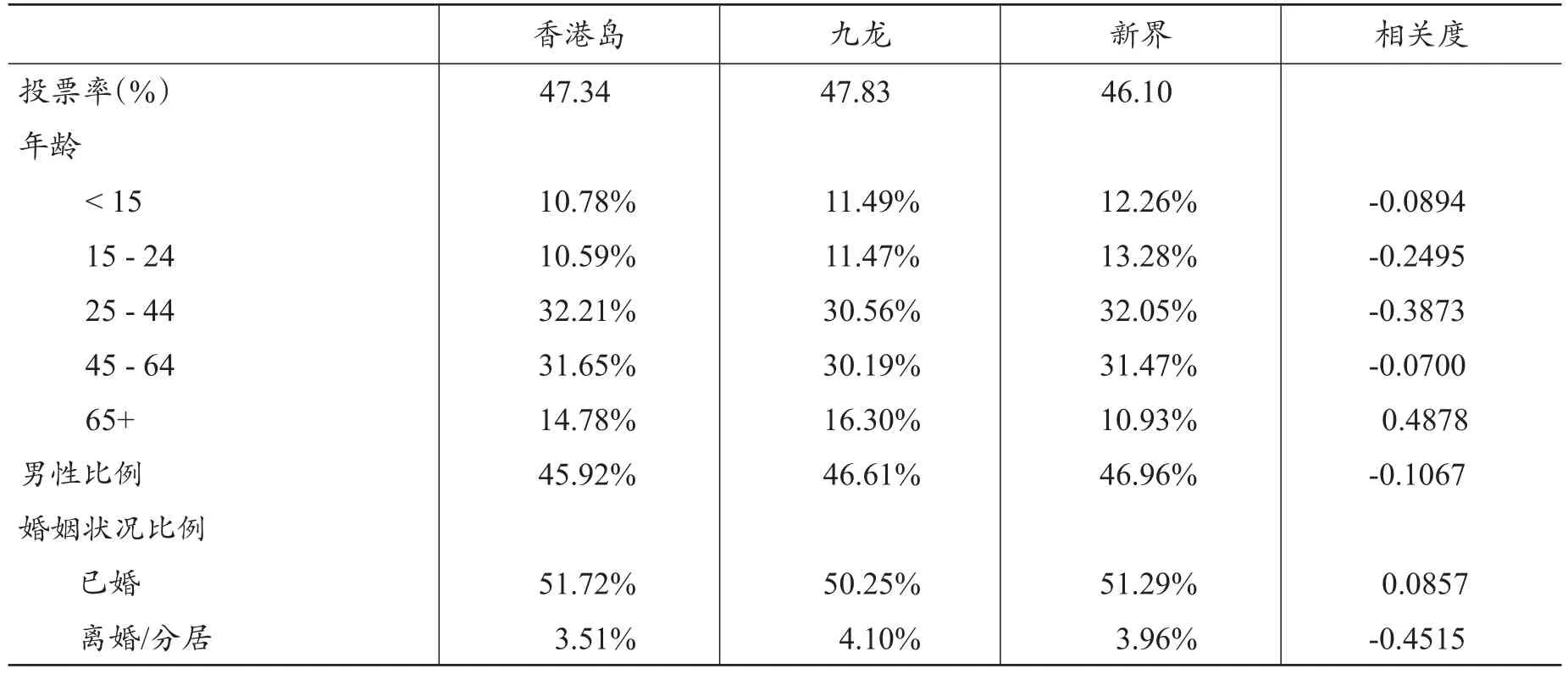

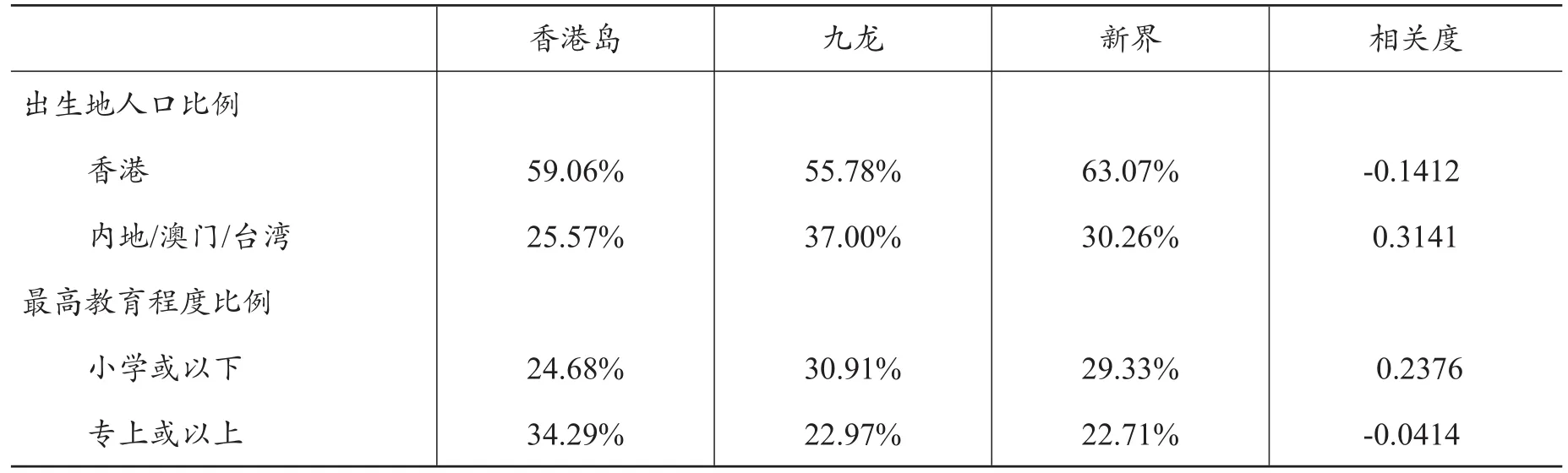

由于香港的投票数据及人口数据均较澳门的细致和全面,因此投票率可细分为不同的年龄层和性别。相对地,香港的结果较大部分符合研究假设。

区域人口比例因素中,婚姻状况方面,则以离婚或分居的人口比例和投票率有较高的负相关度(-0.4515),可见当地区的离婚或分居的人口比例较高将导致该区的选民较低机会去投票。同时,老年人口的比例与投票率呈正相关,“65岁或以上”的人口比例和投票率显示具较高正相关度(0.4878),而工作年龄层“25~44岁”和投票率则呈现中度的负相关度(-0.3873),也与研究假设一致。为此,可以看到,当地区的年长人口比例(即65岁或以上)越高时,便会导致该区的选民较高机会去投票,地区的工作人口比例(即25~44岁)越高时则导致该区的选民较不倾向去投票。而另一较突出的情况是地区人口的出生地是内地/澳门/台湾和投票率具有中度的正相关度,与一般预期非本地出生的人士因移居的关系而拥有较少的社会资本及相对薄弱的社会关系而降低投票意向的情况不同(表2)。

表2 2015年香港区议会选举(18区)投票率与各区人口比例因素之相关度分析

续表2 2015年香港区议会选举(18区)投票率与各区人口比例因素之相关度分析

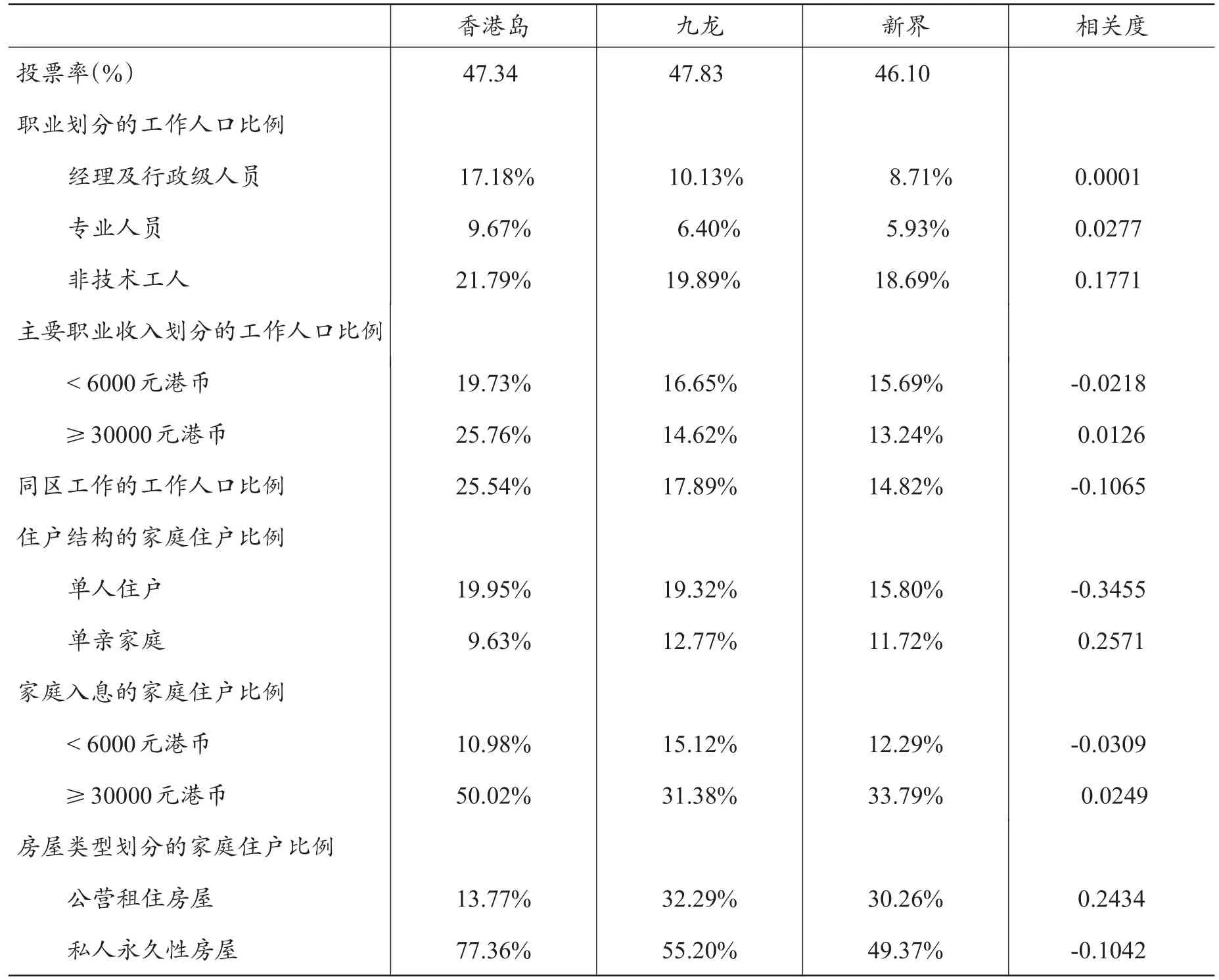

工作人口比例和家庭住户比例方面,则以“单人住户”对选举投票率呈现中度的负相关度(-0.3455),可以看成当地区的单人住户比例越高时,该区选民投票的机会越低,而其他因素却有对投票率呈现中度以上的相关度(表3)。

表3 2015年香港区议会选举(18区)投票率与各区工作人口比例因素和家庭住户比例因素之相关度分析

五、结论与讨论

从两地的研究结果来看,西方流行的“选举的理性选择理论”并不十分适用于澳门的选举情况,香港方面,其研究结果较为贴近“选举的理性选择理论”的假设,也就是与西方民主国家/地区的投票行为具有较大的相似性,这可能归因于经济环境及社会背景两大因素。

(一)经济环境因素

“出生地是澳门”的人口比例和“拥有大学学历”的人口比例越高,按理可以推动较高的投票率,因他们倾向拥有较高的社会资本,也普遍拥有较高的政治效能感和政治知识,但是从研究结果却反映“出生地是澳门”的人口比例对投票率没有很大的影响,而“拥有大学学历”的人口比例与投票率更存在高度负相关度,这或与澳门过去十几年经济处于高速增长,本地居民,特别是高学历人士的就业环境相对理想,因不满经济环境因素而投票的动力相对降低,也从一侧面反映他们在实际政治行动上相对冷感,又或透过其他的媒介作利益诉求而非透过投票作利益表达。

在香港,区域人口因素内一些被边缘化的群体(包括“离婚人口比例”“单人住户”所占的家庭比例)和投票率呈现中度至接近高度的负相关度,可见被边缘化群体对地区投票率多存在负面影响。反之,长者人口比例则对整体投票率呈现中度的正相关度,可见长者对投票率的影响力甚强。

这情况或与近年香港贫富悬殊有所恶化的情况相关,其中包括长者贫穷的问题,如近年长者服务改革、强积金的改革和引入全民退休保障计划均引起香港市民的热烈讨论和高度关注,而这些热门的社会议题加上渐趋严重的长者贫穷情况,或促使长者选民更为积极参与投票,可以说,在区议会选举中长者的票源不容忽视。

相对而言,澳门的养老保障制度与香港的具有颇大差异,澳门的养老制度在建立原则上较着重公平性,因此澳门的养老保障制度以建构全民性的养老保障体系(即社会保障基金制度)为核心,而近年因经济环境澳门特区政府的财政收入有较丰硕积累,在养老保障上也大幅加大资源投入,例如养老金(其资格包括年满65岁,或年满60岁并经社会保障基金会诊委员会证实为明显早衰老的人士)的上限金额由2011年的每月2000澳门元上升至2016年的3450澳门元,五年间增幅达72.5%,而敬老金(年满65岁的澳门永久性居民即可申请)也由2011年的5000澳门元增至2016年的8000澳门元,增幅60%。相对来说,香港引入“强积金”作为养老保障的重点,资金由雇主和雇员共同承担,也就是说,其金额的多少更依重两者的供款比例(标准为包括当月薪金、佣金、红利、津贴等“有关所得”的5%)㉓,因此,香港的年长选民较澳门的更积极运用手中的选票发声,以表达其诉求。

(二)社会背景因素

在澳门,拥有“小学学历”的人口比例和“出生地是中国内地”的人口比例却与投票率呈现中度至高度的正相关度,与本研究的理论推论(这两群选民应具有较低的投票倾向)刚好相反,这发现或与澳门较强的社团文化有关。一直以来,在澳门立法会的选举上,具传统社团、宗族社团背景的候选人又或近年新兴商界的候选人均具有强大的社团力量支持㉔,有较大机会进入立法会,加之澳门不少社团(特别是传统社团)自澳葡管治时期已分担部分的政府功能,特别是在社会服务上和针对弱势社群的工作,同时,如透过联谊活动和提供实际援助,澳门的宗族社团能较好凝聚同族乡亲的感情。再者,近年澳门社团展现了“拟政党化”的功能㉕,在选举的宣传、动员和候选人推选上具有日益重要的角色,所以,其能在选举动员上对弱势群体(如新移民和低学历人士)发挥积极的作用,促使他们参与投票。事实上,根据过往的一些研究结果,也发现学历在小学及以下的人士更为积极登记成为选民,而出生地为“非澳门”和职业为“工人阶级”也有较大比例在选举中投票。㉖

从两地投票规律来看,虽同为特区,不难发现两地选民所关注的社会议题的分别。从2013年澳门立法会选举结果来看,当时澳门居民较为关心家庭发展问题,特别是下一代的发展,因此过去几年,澳门政府和社团均积极推动和家庭友善政策有关的措施,例如男性侍产假、增加社会服务供应和提高服务水平等,故能看到,少年儿童人口依赖指数较高的地区、已婚比例较高的地区的选民更倾向投票。香港方面,虽然针对弱势社群的服务较澳门多元化和较早开展,但暂时仍未有效地帮助弱势人士融入主流社会,长者贫穷、在职贫穷等问题引起社会的较大重视。而这也可从侧面说明拥有较高比例非香港出生人口(主要为内地)的地区具有较高的投票倾向,因为他们总体的收入水平较低,但与新移民或其他弱势社群相比他们则处于“夹心”的位置,而政府和社区对他们的支持也相对较少,因此,他们透过投票的取态以争取社会福利和生活状况的改善。

事实上,香港的区议会组织改革正是希望有助推动公私营伙伴模式(Public Private Partnership,PPP)来提高社区服务的针对性,在这方面来看,回归前澳葡政府一直鼓吹官办民营的模式,而民间社团的积极性和配合也有助弱势社群融入主流社会,值得香港参考。

最后,需要指出的是,在处于信息发达时代,香港和澳门政府已明确表示推动两地发展成为智慧城市(Smart City),建立智能城市除了高科技的应用外,还需要对市场有透彻的理解,而这方面便需要依赖大数据(Big Data)的开发和发展。从这两地的比较研究上,可看到香港研究的数据远较澳门的全面和详细,而澳门的一些官方资料也未能及时公布予市民查阅和学界使用㉗,在政府信息的发布和收集上澳门政府可借鉴香港的经验,共同迈向智慧城市。

①[美]约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,北京:商务印书馆,1999年,第395~413页。

②[美]塞缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期民主化浪潮》,刘军宁译,上海:上海三联书店、上海人民出版社,1998年,第5~6页。

③马德普:《协商民主是选举民主的补充吗》,北京:《政治学研究》,2014年第4期。

④[美]戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,王浦劬译,北京:华夏出版社,1998年。

⑤Joshua Harder and Jon A.Krosnick,Why Do People Vote?A Psychological Analysis of the Causes of Voter Turnout,Journal of Social Issue,vol.64,no.3(August 2008),pp.525-549.

⑥Benny Geys,“Explaining Voter Turnout:A Review of Aggregate-level Research”,Electoral Studies,vol. 25,issue 4(December 2006),pp.637-663.

⑦由新界乡事委员会主席担任当然议员。

⑧《分析:香港区议会选举与“占中”后政治新格局》,http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/11/ 151123_ana_hongkong_district_council_election_result,最后访问时间:2015年11月23日。

⑨陈丽君:《澳门第五届立法会选举述评》,武汉:《江汉大学学报》,2015年第2期。

⑩李尔:《弃权的选民》,澳门:《澳门日报》,2013年10月3日,第E03版。

⑪Donald R.Kinder and D.Roderick Kiewiet,“Sociotropic Politics:American Case”,British Journal of Political Science,vol.11,no.2(April 1981),pp.129-161.

⑫Michael S.Lewis-Beck and Mary Stegmaier,“Economic Determinants of Electoral Outcomes”,Annual Review of Political Science,vol.3(June 2000),pp.183-219.

⑬Raymond M.Duch and Randy Stevenson,“Assess-ing the Magnitude of the Economic Vote over Time and across Nations”,Electoral Studies,vol.25,issue 3(September 2006),pp.528-547.

⑭ Rachel Milstein Sondheimer and Donald P.Green,“Using Experiments to Estimate the Effects of Education on Voter Turnout”,American Journal of Political Science,vol.54,no.1(January 2010),pp.174-189.

⑮Ellen Quintelier,“Differences in Political Participation between Young and Old People”,Contemporary Politics,vol.13,no.2(June 2007),pp.165-180.

⑯Jeff Manza and Clem Brooks,“The Gender Gap in U.S.PresidentialElections:When?Why?Implications?”,American Journal of Sociology,vol.103,no.5 (March 1998),pp.1235-1266.

⑰Dag Wollebæk and Per Selle,“Participation and Social Capital Formation:Norway in a Comparative Perspective”,Scandinavian Political Studies,vol.26,no.1,2003,pp.67-91.

⑱Maria-Elena D.Diaz,“Asian Embeddedness and Political Participation:Social Integration and Asian-American Voting Behavior in the 2000 Presidential Election”,Sociological Perspectives,vol.55,no.1(March 2012),pp.141-166.

⑲由于监狱内投票的均为在囚人士,其投票取向与所在的区域(路环)的社经背景或总体人口特征等关系不大,而2013年监狱内的投票人数仅为250人,占投票总人数不足0.3%,因此对本研究的总体分析结果影响甚微,可忽略不计。

⑳由于选民登记和选举管理委员会的官方网站没有公布完整以区域及人口特征划分的选民登记数目,因此本研究运用《2011年人口普查》中“区域人口”部分的人口特征和社经背景作数据来源。

㉑根据2013年和前一届2009年立法会选举投票站分布,其主要依据统计暨普查局划分的统计分区分布,即基本每一统计分区设有一个或以上的投票站,而统计分区是以堂区的范围作细部划分。

㉒Jacob Cohen,Statistical Power for the Behavioral Sciences(2nd edition),New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,1998.

㉓陈慧丹、郭瑜:《港澳养老金制度比较》,澳门:《“一国两制”研究》,2011年第2期。

㉔在政治资本中,议会精英(立法会议员)透过社团所获得的资本占据最大比重,而社团参与作为政治资本的价值在回归后有所保留甚至强化。参见蔡永君:《回归前后澳门政治精英的生成及其机制》,澳门:《澳门研究》,2012年第1期。

㉕娄胜华:《澳门社团“拟政党化”现象分析——以回归后选举参与为中心》,澳门:《澳门研究》,2014年第1期。

㉖陈震宇:《公民参与和公民意识》,张妙清等编:《澳门特区新貎——十年发展与变化》,香港:香港中文大学,2011年。

㉗有关澳门2013年立法会选举各票站的数据截至2016年初才上载于官方网站http://www.eal.gov.mo/ zh_tw/download.html。

[责任编辑胡荣荣]

D676.58

A

1000-7687(2016)03-0011-10

蔡永君,澳门基金会研究所高级技术员;陈建新,澳门大学社会科学学院政府与行政学系助理教授;李 楠,澳门大学社会科学学院社会学系本科生。