太行山南端盘谷寺-新乡断裂的构造特征

2016-09-02秦晶晶赵成彬刘明军谭雅丽刘英英

秦晶晶 赵成彬 刘明军 谭雅丽 左 莹 刘英英

(中国地震局地球物理勘探中心、郑州 450002)

太行山南端盘谷寺-新乡断裂的构造特征

秦晶晶赵成彬刘明军谭雅丽左莹刘英英

(中国地震局地球物理勘探中心、郑州450002)

盘谷寺-新乡断裂是太行山南缘1条规模较大、切割较深的隐伏活动断裂。为了查明盘谷寺-新乡断裂的位置、性质、断裂构造特征及其活动性、跨推测的隐伏断裂布设了6条浅层地震测线、通过采用高分辨率地震数据采集技术和高精度的数据处理方法、获得了清晰的地下结构和断裂构造图像。结果表明、盘谷寺-新乡断裂是1条走向近EW的第四纪活动断裂、且断裂不同段的构造特征是不同的。断裂中段为S倾的正断层、控制了济源凹陷的北边界;东段向N倾、是武陟隆起和修武凹陷的分界断裂。浅层地震剖面揭示的断裂上断点埋深为60~70m、错断了上更新统下部、推测其活动时代为晚更新世早期。研究结果为确定盘古寺-新乡断裂的位置及其活动性评价提供了可靠的地震学资料。

太行山南端盘谷寺-新乡断裂武陟断裂浅层地震剖面

0 引言

研究表明、活动断裂是产生破坏性地震的主要根源、当大地震发生时、沿断层线周边的破坏也最为严重(刘保金等、2002;邓起东等、2003;徐锡伟等、2006)。如果能查明活动断层分布的准确位置以及活动性、并采取相应的避让措施、就有可能减轻地震灾害损失。目前、在隐伏活断层探测工作中、浅层反射地震是最常用、最有效的探测方法之一(徐明才等、2005;刘保金等、2007、2008、2009;何正勤等、2007;酆少英等、2010)、该方法具有探测深度大、分辨率高、探测结果可靠等优点。已有资料表明、浅层地震勘探方法在隐伏活动断层定位以及判定断层活动性方面可起到重要作用(邓起东等、2003;柴炽章等、2006)。

位于太行山南端的盘谷寺-新乡断裂是1条规模较大、切割较深的隐伏断裂、并在第四纪时期有过强烈活动(潘国营、2006)、其位置的确定和活动性评价直接影响着两侧的城市规划和建设。为此、在盘谷寺-新乡断裂中、东段的新店、高村、小徐岗附近、跨推测的断裂位置布设了6条测线、通过高分辨率浅层地震数据采集技术和高精度的数据处理方法、在浅层地震反射剖面上获得了清晰的浅部结构和断裂构造图像。本文根据地震反射剖面并结合前人钻孔资料、对盘谷寺-新乡断裂中、东段的位置、走向、产状、空间分布以及断裂活动性进行了分析研究、提高了对该断裂的认识、结果可以为盘谷寺-新乡断裂两侧的城镇规划和建设避让活动断裂提供基础资料和地震学证据。

1 研究区地质背景及断裂构造概况

研究区在大地构造上属于华北构造区、基底为太古界—古元界变质岩、盖层由中、新元古界和古生界构成、新生代发生裂陷作用、发育伸展构造。研究区西北部为太行山隆起区、东北部为汤阴地堑、区内主体构造为济源凹陷和武陟隆起。研究区的断裂构造较为发育、主要有近EW向、NE向和NW向3组断裂;其中、近EW向有盘谷寺-新乡断裂、凤凰岭断裂和朱营断裂;NE向有薄壁断裂、九里山断裂和马坊泉断裂;NW向有平陵断裂和武陟断裂。凤凰岭断裂和盘谷寺-新乡断裂为控制盆地沉积与剥蚀的主要断裂、本文就盘谷寺-新乡断裂中、东段的浅部构造特征进行了论述。

盘谷寺-新乡断裂位于太行山脉与华北平原的过渡地带(荆智国等、2000)、该断裂位于太行山的南端、西起济源市西北部山区、向东经交地、盘谷寺、河口、仙神口、柏山、再向东成为隐伏断裂、直到新乡南的郎公庙、全长约200km。该断裂总体走向近EW、以柏山、大高村为界、盘谷寺-新乡断裂分为西、中、东3段。西段:柏山以西地区、断裂走向EW、倾向S、地表倾角60°~70°、沿山前地带断续出露。在八一水库溢洪道见断裂破碎带、断层下盘为下古生界、上盘下部被错断地层为Q2红土层、其上覆盖1层Q3黄土砾石层未见错断和变形、表明其新构造活动时代为N2—Q2。中段:从柏山到大高村、断裂走向NWW—EW、倾向S、倾角60°~70°。东段:大高村以东、向东经郇封、中和、直到郎公庙、断裂走向近EW、倾向N、倾角40°~70°、一般为60°左右。

2 浅层反射地震勘探方法

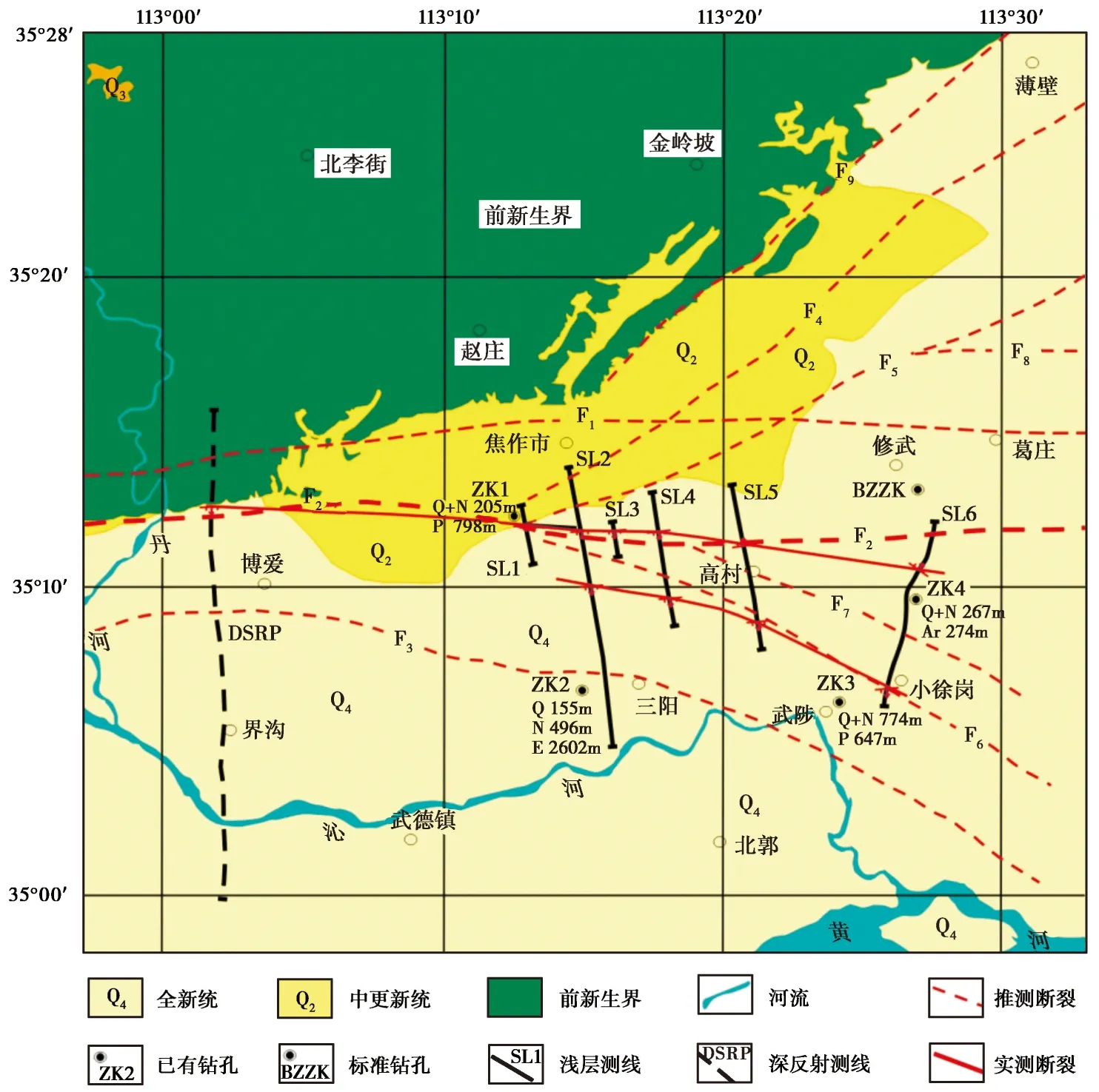

2.1测线位置

在盘谷寺-新乡断裂中、东段垂直断裂走向布设了6条浅层地震勘探测线(图1)。其中、SL1测线沿焦作市西的普济路布设、测线方向SN、测线长度3.48km。SL2测线沿着焦作市迎宾路自南向北布设、其长度为16.77km。SL3测线沿山阳路布设、测线方向SN、测线长度1.4km。SL4测线沿中原路布设、测线方向近SN、其长度为8.07km。SL5测线位于修武县周庄乡至武陟县之间的公路上、测线方向SN、其长度为10.16km。SL6测线从武陟县到修武县的迎宾大道从南到北布设、测线方向SN,长度为11.46km。

图1 测区地质构造和地震测线位置图Fig. 1 Geological structure and the location of seismic lines.F1 凤凰岭断裂、F2 盘谷寺-新乡断裂、F3 济源-博爱断裂、F4 九里山断裂、F5 马坊泉断裂、F6 武陟断裂、F7 平陵断裂、F8 朱营断裂、F9 薄壁断裂

2.2数据采集

本项研究的浅层地震测线沿道路布设、为克服村庄、建筑物、车辆等的干扰、数据采集时使用了美国产M18/612型可控震源进行地震波激发、通过试验确定的震源扫描频率为20~180Hz、扫描长度8s。

数据采集使用了采样率高、记录频带宽和能对可控震源进行实时相关处理的德国SUMMIT遥测数字地震仪。其中SL2测线和SL5测线、采样间隔0.5ms、记录长度2s、接收道数200道、道间距4m、覆盖次数20次;其余测线采样间隔0.5ms、记录长度2s、接收道数180道、道间距3m、覆盖次数18次、震源间距15m。为压制低频干扰、地震波接收使用了4个/串60Hz的检波器串、采用点组合的方式接收地震波。

2.3资料处理

浅层地震资料处理采用Focus地震反射处理系统软件。针对测区原始地震记录中干扰波的特点、在数据处理过程中重点对以下几个处理模块反复进行试验分析。

(1)本区地震记录中的面波和声波干扰波比较发育、为了压制干扰波、提高资料的信噪比、采用了时变带通滤波、二维倾角滤波、扇形FK滤波相结合的去噪方法滤除地震记录中的面波、声波以及其他外界干扰波。

(2)为了消除地形起伏和近地表地层介质横向不均匀对地震记录的影响、处理中采用折射静校正和地表一致性剩余静校正方法对资料进行了静校正处理、并取得了较好的处理效果、使共反射点记录实现了同相叠加、反射波的横向连续性较好。

(3)本区近地表地层大多为水平层状介质、而Q+N的底界多为起伏变化较大的倾斜界面、这样在进行动校正叠加时、由于共中心点不共反射点、不能形成真正意义上的叠加剖面。处理中采用了倾角时差校正(DMO)技术、解决了倾角地层反射对叠加成像的影响问题、改善了倾斜地层的叠加剖面质量。

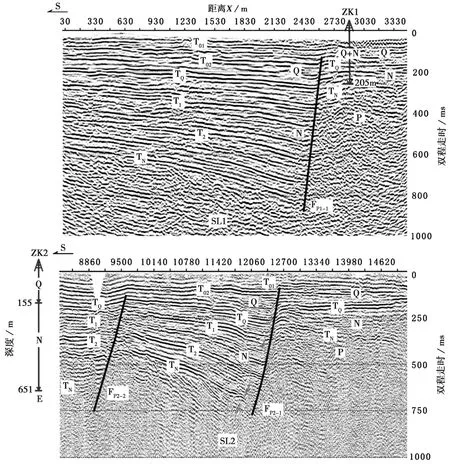

图2 盘谷寺-新乡断裂中段SL1—SL4测线的叠加剖面图Fig. 2 The stack section from seismic line SL1-SL4 in the middle segment of Pangusi-Xinxiang Fault.

(4)地震数据经水平叠加处理之后、为使反射界面归位到真正的地下位置、需要进行叠后偏移处理。叠后偏移不仅具有绕射波收敛的作用、还能正确地反映反射点的真实位置。处理中采用Omega-X域有限差分偏移技术、使地震剖面很好地展示了地下构造的空间形态。

3 浅层地震反射剖面特征

已有资料显示、盘谷寺-新乡断裂总体走向近EW、断裂不同段的构造特征不同、据此将其分为2部分进行讨论。

3.1断裂中段的浅层地震剖面特征

断裂中段由4条浅层地震测线控制(SL1—SL4测线)、图2 为其浅层反射波叠加时间剖面图。从图中可以清楚地看出、4条剖面上的地层界面反射都比较丰富、且各反射层都有较强的反射能量和较好的横向连续性。根据剖面反射波组特征并结合SL1测线上的ZK1和SL2测线附近的ZK2钻孔资料(钻孔位置及其揭露的地层厚度见图1、2)、在剖面上解释了多组横向连续性较好的强反射同相轴。其中、反射波TQ和TN分别解释为第四纪和新近纪地层的底界、把反射波T01—T02解释为第四纪覆盖层内部的地层反射、在TQ反射波之下的新近系内部、根据4条剖面上的反射波组特征、还解释了2组连续性较好的强反射波T1—T2。总的看来、剖面经过地区的Q+N底界反射波TN在剖面上均有较大的起伏变化、并在断裂附近出现新生代厚度的突变。

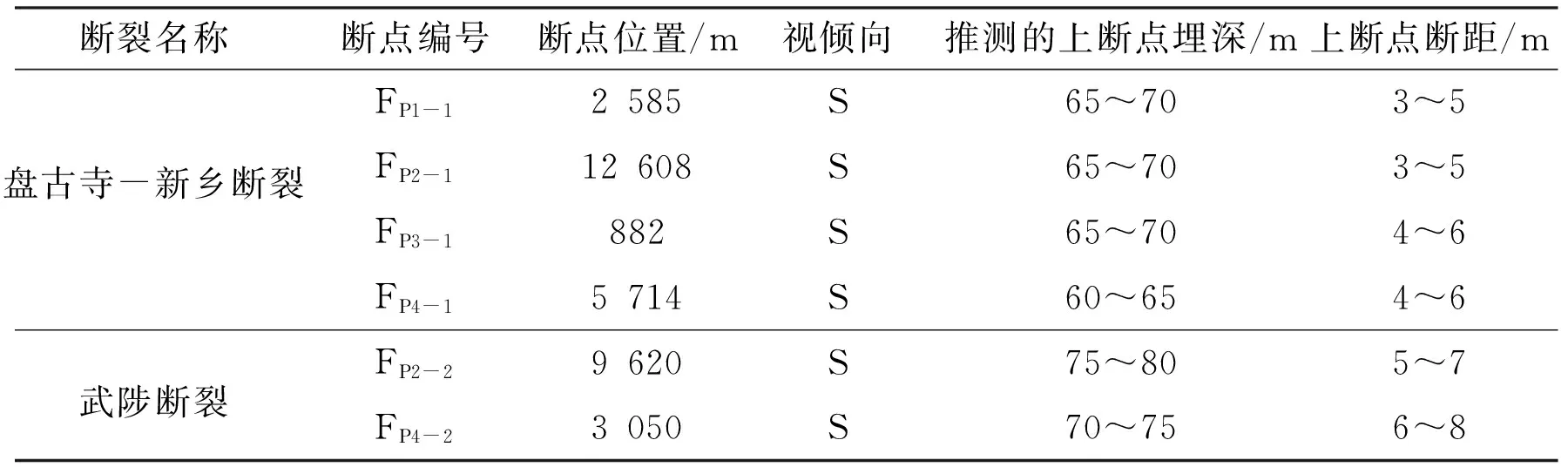

SL1—SL4测线揭示的断裂构造特征非常清楚、断裂附近都能看到反射波同相轴的明显错断、以及反射波能量和波组相位的突变、且在断裂FP1-1—FP4-1的两侧、Q+N地层厚度差别较大。根据剖面上的断点特征及其在平面的位置可以认为、4条剖面揭示的断层FP1-1—FP4-1应该是盘古寺-新乡断裂在地震剖面上的反映、断点参数见表1。可以看到、盘古寺-新乡断裂中段表现为S倾的正断层特征、从剖面上能可靠分辨的断层断点埋深为65~70m。另外、在盘古寺-新乡断裂以南、浅层地震SL2和SL4测线还揭示了2个向S倾的断点FP2-2和FP4-2、从断点位置来看可能是武陟断裂、其特征与后文描述的SL5和SL6测线上的武陟断裂特征相近。

表1 SL1—SL4测线的断点参数

Table1 Parameter of fault offset points from seismic line SL1-SL4

断裂名称断点编号断点位置/m视倾向推测的上断点埋深/m上断点断距/m盘古寺-新乡断裂FP1-12585S65~703~5FP2-112608S65~703~5FP3-1882S65~704~6FP4-15714S60~654~6武陟断裂FP2-29620S75~805~7FP4-23050S70~756~8

图3 盘谷寺-新乡断裂东段SL5—SL6测线的叠加剖面图Fig. 3 The stack section from seismic line SL5-SL6 in the eastern segment of Pangusi-Xinxiang Fault.

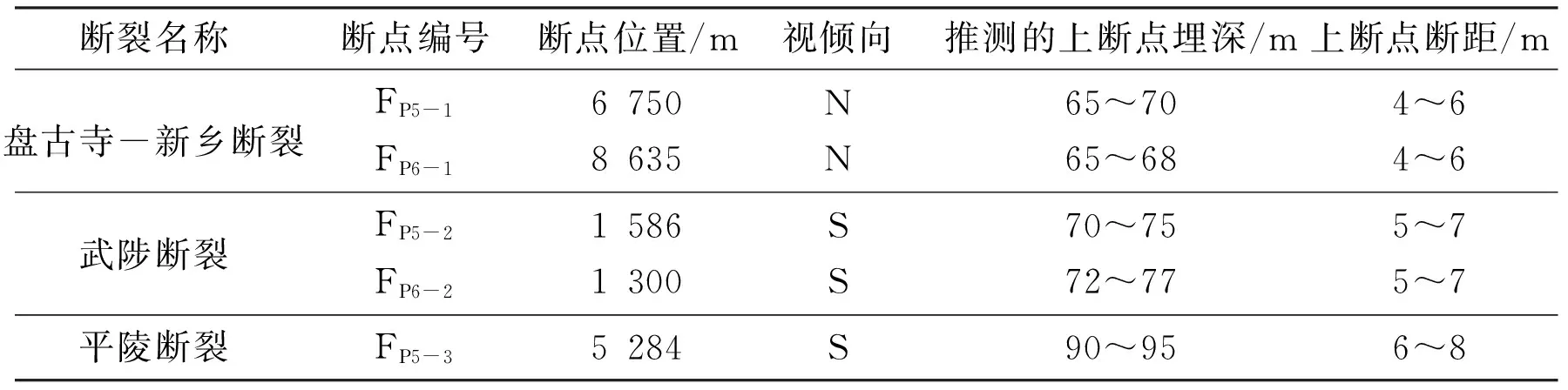

3.2断裂东段的浅层地震剖面特征

断裂东段布设了2条浅层地震测线(图1 中的SL5和SL6测线)、图3 给出了2条测线的浅层反射波叠加时间剖面图。图上可以识别出多组反射能量较强、横向连续较好的地层反射。其中在SL5测线桩号5200~6600m和SL6测线桩号3500~8200m之间、Q+N底界反射波TN出现上隆、且隆起区南、北两侧的Q+N地层明显增厚。隆起区两侧出现的反射波同相轴不连续、结合断点绕射波、反射波能量变化以及地层厚度的突变现象等、分析判断应该是断裂错动所致。浅层地震剖面揭示的盘古寺-新乡断裂对应于图3 中的断点FP5-1和FP6-1、其位置分别位于SL5测线桩号6750m和SL6测线桩号8635m左右。可以看到、盘古寺-新乡断裂东段为向N倾的正断层、明显错断了埋深约65m之下的沉积层;断裂南侧为武陟隆起、其北侧为修武凹陷。在盘古寺-新乡断裂以南、SL5测线还揭示了2条向S倾的正断层(即图3 中的FP5-2、FP5-3)、分别位于测线桩号1586m和5284m左右;在SL6测线桩号1300m附近、剖面揭示的断层FP6-2也向S倾、从这3个断点在剖面上的特征和所处的平面位置、并结合SL2和SL4测线上的断点FP2-2和FP4-2进行综合分析认为、SL5和SL6测线上的FP5-2和FP6-2以及SL2测线上的FP2-2、SL4测线上的FP4-2应是武陟断裂在剖面上的反映、而SL5测线上的断点FP5-3与推测的平陵断裂有较好的对应关系。表2 给出了SL5和SL6测线揭示的断点参数。

表2 SL5和SL6测线的断点参数

Table2 Parameter of fault offset points from seismic line SL5 and SL6

断裂名称断点编号断点位置/m视倾向推测的上断点埋深/m上断点断距/m盘古寺-新乡断裂FP5-1FP6-167508635NN65~7065~684~64~6武陟断裂FP5-2FP6-215861300SS70~7572~775~75~7平陵断裂FP5-35284S90~956~8

在盘古寺-新乡断裂东段的SL6测线附近有2个地质钻孔ZK3和ZK4(钻孔位置和所揭露的地层厚度见图1,3)。其中、ZK4钻孔位于武陟隆起上、该钻孔揭示的Q+N底界埋深为267m、其下为太古代地层。钻孔ZK3位于SL6测线西南约2km的新生代凹陷内、该钻孔揭露的Q+N地层厚度为774m、其下为二叠纪地层。根据浅层地震剖面揭示的武陟断裂和盘古寺-新乡断裂两侧的反射波组特征、可以认为、武陟断裂和盘古寺-新乡断裂分别控制了武陟隆起的南、北边界、而平陵断裂仅在SL5测线上能被看到、而在其东、西两侧的测线上均没有发现该断裂的存在、因此、平陵断裂是发育在太古代隆起上的1条延伸长度较短、规模不大的隐伏断裂。

3.3断裂活动性的初步分析

通过前面对浅层地震剖面揭示的断层特征和地层上断点埋深可以看出、6条浅层地震剖面所揭示的盘古寺-新乡断裂的上断点均位于60~70m的深度范围内、而武陟断裂的上断点埋深均 >70m、平陵断裂发育在武陟断裂和盘古寺-新乡断裂之间的隆起上、其上断点埋深 >90m。 该区地质和钻孔资料显示、6条浅层地震测线经过地段的第四系厚度均 >100m、可见浅层地震剖面所揭示的断层上断点均延伸到了第四系内部、因此、这3条断裂均是第四纪以来的隐伏活动断裂。

在SL6测线NW方向约2.2km处、有1个第四系标准钻孔BZZK*中国地质大学(北京)、2014、“焦作市活动断层探测与地震危险性评价”标准钻孔探测与第四纪地层剖面的建立成果报告。(位置见图1)、该钻孔综合岩性特征、测年数据、孢粉组合和粒度特征等因素来划分Q2、Q3和Q4的底界面、确定的深度分别为175.2m、63.4m和5.8m。由表1、2 可知、在6条浅层地震剖面上的盘谷寺-新乡断裂的断点中、SL4测线上的FP4-1断点埋深为60~65m、其他5条测线上的断层上断点埋深均为65~70m,即由浅层地震剖面能可靠分辨的断层上断点深度均位于Q2、Q3分界面附近。考虑到地震勘探分辨率的限制,由地震剖面确定的断层上断点埋深通常大于断层的实际上断点埋深。另外,部分测线的T01同相轴在断层两侧附近存在变形。综合分析认为、盘谷寺-新乡断裂的中、东段活动时代可能为晚更新世早期。武陟断裂和平陵断裂都错断了Q2地层、其上断点埋深均大于盘古寺-新乡断裂、推测活动时代可能为中更新世中—晚期。

研究区内的第四纪地层厚度在平面上有着较大的变化、从6条浅层地震测线的反射叠加剖面上可被清楚地看到、可以推测本区Q2、Q3和Q4的底界埋深在不同测线上也是不同的。

4 主要结论

本项研究通过采用高分辨率地震数据采集技术和高精度的数据处理方法、获得了太行山南端盘谷寺-新乡断裂的位置、性质及其空间展布特征。另外、还结合地质钻孔资料、对断裂两侧的新生代地层厚度和断裂活动性进行了研究。结果显示、研究区的新生代地层厚度明显受到断裂的影响与控制、断裂上升盘新生代地层较薄、断裂下降盘新生代地层较厚。

盘谷寺-新乡断裂是1条走向近EW的第四纪隐伏活动断裂、断裂中段为S倾的正断层、控制了济源凹陷的北边界;断裂东段为N倾的正断层、是武陟隆起和修武凹陷的分界断裂。盘谷寺-新乡断裂的上断点埋深为60~70m、错断了上更新统下部、推测其活动时代为晚更新世早期。在盘古寺-新乡断裂的南侧、浅层地震剖面还揭露了2条NW向断裂、即武陟断裂和平陵断裂、其中、武陟断裂为武陟隆起的南边界断裂、控制了两侧的地层沉积、其上断点埋深为70~75m;平陵断裂发育在武陟断裂和盘古寺-新乡断裂之间鼻状的隐伏隆起上、仅在SL5测线上可看到该断裂的存在、而在其东、西两侧的地震测线上均没有发现该断裂的存在、且该断裂的上断点埋深为90~95m、因此、平陵断裂的延伸长度和规模应小于武陟断裂和盘古寺-新乡断裂、其活动性也比武陟断裂和盘古寺-新乡断裂弱。

地震勘探方法是探测地下结构、确定隐伏断裂位置的有效技术手段、但根据地震剖面还不能确定剖面反射层的地层属性和地层年代。因此、在地层属性和地层年代不确定的情况下、仅根据浅层地震剖面确定的断层上断点深度所进行的断裂活动性判定是初步的。为判定断裂的活动性、特别是断裂的最新活动时代、还需要结合跨断层的钻孔联合地质剖面探测、探槽开挖等地质学方法。

致谢数据采集由中国地震局地球物理勘探中心的30余名技术人员共同完成、野外探测工作得到了焦作市地震局的大力支持与配合、资料解释和写作得到了刘保金研究员的悉心指导、在此一并表示感谢!

柴炽章、孟广魁、杜鹏、等. 2006. 隐伏活动断层的多层次综合探测:以银川隐伏活动断层为例 [J]. 地震地质、28(4):536—545.

CHAI Chi-zhang、MENG Guang-kui、DU Peng、etal. 2006. Comprehensive multi-level exploration of buried active fault-An example of Yinchuan buried active fault [J]. Seismology and Geology、28(4):536—545(in Chinese).

邓起东、徐锡伟、张先康、等. 2003. 城市活动断裂探测的方法和技术 [J]. 地学前缘、10(1):93—103.

DENG Qi-dong、XU Xi-wei、ZHANG Xian-kang、etal. 2003. Methods and techniques for surveying and prospecting active faults in urban areas [J]. Earth Science Frontiers、10(1):93—103(in Chinese).

酆少英、龙长兴、高锐、等. 2010. 高分辨折射和浅层反射地震方法在活断层探测中的联合应用 [J]. 地震学报、32(6):718—724. doi: 10.3969/j.issn.0253-3782.2010.06.010.

FENG Shao-ying、LONG Chang-xing、GAO Rui、etal. 2010. Joint application of high-resolution refraction and shallow reflection seismic exploration approach to active fault survey [J]. Acta Seismologica Sinica、32(6):718—724(in Chinese).

何正勤、陈宇坤、叶太兰、等. 2007. 浅层地震勘探在沿海地区隐伏断层探测中的应用 [J]. 地震地质、29(2): 363—371.

HE Zheng-qin、CHEN Yu-kun、YE Tai-lan、etal. 2007. Application of shallow seismic exploration in detection of buried fault in coastal areas [J]. Seismology and Geology、29(2): 363—371(in Chinese).

荆智国、刘尧兴. 2000. 太行山东南麓断裂第四纪水平活动的地质地貌特征 [J]. 山西地震、(2): 13—17.

JING Zhi-guo、LIU Yao-xing. 2000. Geological and geomorphologic characteristics of the horizontal movements in Quaternary period of southeastern Taihang mountain faults [J]. Earthquake Research in Shanxi、(2): 13—17(in Chinese).

刘保金、柴炽章、酆少英、等. 2008. 第四纪沉积区断层及其上断点探测的地震方法技术:以银川隐伏活动断层为例 [J]. 地球物理学报、51(5): 1475—1483.

LIU Bao-jin、CHAI Chi-zhang、FENG Shao-ying、etal. 2008. Seismic exploration method for buried fault and its up-breakpoint in Quaternary sediment area-An example of Yinchuan buried active fault [J]. Chinese J Geophys、51(5): 1475—1483(in Chinese).

刘保金、胡平、陈颙、等. 2009. 北京平原西北部地壳浅部结构和隐伏活动断裂:地震反射剖面揭示 [J]. 地球物理学报、52(8): 2015—2025. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2009.08.009.

LIU Bao-jin、HU Ping、CHEN Yong、etal. 2009. Crustal shallow structures and buried active faults revealed by seismic reflection profiles in northwest of the Beijing plain [J]. Chinese J Geophys、52(8): 2105—2025(in Chinese).

刘保金、张先康、方盛明、等. 2002. 城市活断层探测的高分辨率浅层地震数据采集技术 [J]. 地震地质、24(4): 524—532.

LIU Bao-jin、ZHANG Xian-kang、FANG Sheng-ming、etal. 2002. Acquisition technique of high-resolution shallow seismic data for surveying of urban active faults [J]. Seismology and Geology、24(4): 524—532(in Chinese).

刘保金、赵成斌、田勤俭、等. 2007. 地震勘探资料揭示郑州老鸦陈断层特征 [J]. 震灾防御技术、2(3): 221—229.

LIU Bao-jin、ZHAO Cheng-bin、TIAN Qin-jian、etal. 2007. The characteristics of Zhengzhou Laoyachen Fault revealed by seismic exploration data [J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention、2(3): 221—229(in Chinese).

潘国营、林云、武亚遵、等. 2006. 焦作城市抗震的工程地质问题研究 [C]. 见:第二届全国岩土与工程学术大会论文集. 465— 468.

PAN Guo-ying、LIN Yun、WU Ya-zun、etal. 2006. Research on the engineering geological problems of earthquake resisting of Jiaozuo [C]. In: Proceedings of the Second National Academic Conference on Rock Mechanics and Engineering.465— 468(in Chinese).

徐明才、高景华、刘建勋、等. 2005. 应用于城市活断层调查的地震方法技术 [J]. 中国地震、21(1): 17—23.

XU Ming-cai、GAO Jing-hua、LIU Jian-xun、etal. 2005. Application of the seismic method to detecting active faults [J]. Earthquake Research in China、21(1): 17—23(in Chinese).

徐锡伟. 2006. 活动断层、地震灾害与减灾对策问题 [J]. 震灾防御技术、1(1):7—14.

XU Xi-wei. 2006. Active faults、associated earthquake disaster distribution and policy for disaster reduction [J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention、1(1):7—14(in Chinese).

Abstract

Pangusi-Xinxiang Fault is a great-scale、deep-incising buried active fault in the southern margin of the Taihang Mountains. In order to find out the location、characteristics、structure and activities of Pangusi-Xinxiang Fault、shallow reflection profiles with six lines crossing the buried faults were carried out. In this paper、based on the high-resolution seismic data acquisition technology and high-precision processing technology、we obtained clear images of underground structures. The results show that Pangusi-Xinxiang Fault is a near EW-trending Quaternary active fault and its structural features are different in different segment. The middle part of the fault behaves as a south-dipping normal fault and controls the north boundary of Jiyuan sag; The eastern part of the fault is a north-dipping normal fault and a dividing line of Wuzhi uplift and Xiuwu sag. The shallow seismic profiles reveal that the up-breakpoint of the Pangusi-Xinxiang Fault is at depth of 60~70m、which offsets the lower strata of upper Pleistocene. We infer that the activity time of this fault is in the lower strata of late Pleistocene. In this study、not only the location and characteristics of Pangusi-Xinxiang Fault are determined、but also the reliable geological and seismological evidences for the fault activity estimation are provided.

THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PANGUSI-XINXIANG FAULT IN THE SOUTHERN MARGIN OF TAIHANG MOUNTAINS

QIN Jing-jingZHAO Cheng-binLIU Ming-junTAN Ya-liZUO YingLIU Ying-ying

(GeophysicalExplorationCenter、ChinaEarthquakeAdministration、Zhengzhou450002、China)

the southern margin of Taihang Mountains、Pangusi-Xinxiang Fault、Wuzhi Fault、the shallow seismic profile

10.3969/j.issn.0253-4967.2016.01.010

2014-06-25收稿、2014-10-08改回。

中国地震重点监视防御区活动断层探测和焦作市活断层探测与地震危险性评价项目共同资助。

P315.2

A

0253-4967(2016)01-0131-10

秦晶晶、女、1987年生、2012年于中国矿业大学(徐州)获硕士学位、工程师、主要从事浅层地震勘探方面的研究和应用工作、E-mail: cumtqinjingjing@163.com。