东天山三条地震地表破裂带的展布及其与两次历史地震的关系

2016-09-02吴富峣冉勇康陈立春

吴富峣 冉勇康 陈立春 李 安

1)中国地震局地质研究所、活动构造与火山重点实验室、北京 100029 2)中国地震局地壳应力研究所、北京 100085 3)中国地震局地质研究所、地震动力学国家重点实验室、北京 100029

东天山三条地震地表破裂带的展布及其与两次历史地震的关系

吴富峣1)冉勇康1,3)*陈立春1)李安1,2)

1)中国地震局地质研究所、活动构造与火山重点实验室、北京1000292)中国地震局地壳应力研究所、北京1000853)中国地震局地质研究所、地震动力学国家重点实验室、北京100029

东天山巴里坤历史地震地震震中地表破裂带震级

0 引言

中国东部历史地震记录长、信息丰富;西部历史地震记录相对来说比较缺乏、确定性较低、多次大地震的发震断裂和地表破裂带都存在争议(邓起东等、2003;冯希杰等、2005)。东天山巴里坤地区记录了1842年和1914年2次7级以上的大地震(顾功叙、1983;新疆维吾尔自治区地震局、1985)、但关于这2次历史地震发震构造的判定仍然存在争议。 杨章等(1987)通过野外地质调查将1842年历史地震发震断裂定位在巴里坤盆地南缘断裂上、并认为地表破裂带位于巴里坤盆地中部县城南一带、但冯先岳等(1997)通过地质地貌对比认为1842年地震的发震断裂位于碱泉子-洛包泉断裂带的东段——巴里坤盆地南缘断裂上、地表破裂带位于巴里坤盆地西侧雄库尔一带;同时将1914年地震发震断裂定位在碱泉子-洛包泉断裂带的西段上、地表破裂带位于鄯善北塔孜布拉克一带、至今关于这2次地震的发震构造仍然没有得到一致的认定。

事实上要判定这2次历史地震的发震构造、巴里坤乃至东天山一带断裂构造最新活动的时间是重要的证据之一。本文拟通过野外地质考察、区域断裂活动性分析对比、结合历史文献记载、对这2次历史地震的发震构造、震级大小及其相关的地表破裂带进行分析和讨论。

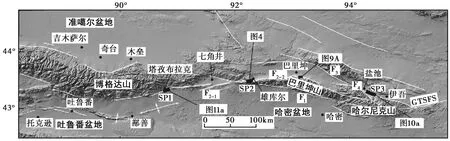

1 构造背景与主要断裂活动性

天山山脉呈近EW向横亘于中亚地区、是渐新世以来因欧亚大陆与印度板块碰撞而复活的古老造山带(Molnaretal.、1975;Tapponnieretal.、1979;Sobeletal.、1997)、也是山体规模最大和地震活动性最强的板内造山带之一(Monlaretal.、1984)。东天山泛指乌鲁木齐以东的天山山脉、包括博格达山、巴里坤山和哈尔尼克山、总体走向近EW、东与蒙古戈壁阿尔泰山脉相接、北连阿尔泰山脉、南以逆冲断裂与吐哈盆地交界、山间发育一系列新生代盆地(图1)、是中亚现今地质构造的研究热点区域之一(Cunninghametal.、1996、2003;Ritzetal.、2003)。吐鲁番哈密地区现今地震活动水平整体上相对较低(冯先岳等、1994;李莹甄等、2001)、形变速率相对于西部天山来说较小。现今宏观变形以SN向的缩短为主、变形速率为(6±3)mm/a(Abdrakhmatovetal.、1996);相对于稳定的西伯利亚地块、GPS运动矢量指向NE、速率在 5mm/a左右(Liuetal.、2007)。

图1 东天山及其附近地区的构造格架和主要活动断裂分布Fig. 1 Tectonic frame and active faults distribution of Eastern Tianshan and adjacent area.白线为活动断裂和活动褶皱、白线上的粗黑线为地表破裂带:SP1塔孜布拉克破裂带、SP2雄库尔破裂带、SP3盐池破裂带;F1哈密盆地北缘断裂、F2-1碱泉子-洛包泉断裂、F2-2巴里坤盆地南缘断裂、F3巴里坤盆地北缘断裂、F4伊吾盆地南缘断裂

东天山发育一系列活动断裂、控制着现今地形地貌的发育(图1)、这些盆山边界断裂的活动是东天山现今活动构造变形主要释放方式。博格达山前缘的吐鲁番盆地内发育一系列断层相关褶皱(邓起东等、2000);东部的哈密盆地北缘断裂为基底卷入型断裂、沿山前不连续发育陡坎和反向陡坎、错断的晚更新世和全新世冲洪积扇地貌面年龄分别为 (15 230±1,370)a和 (7 730±920)a(柏美祥等、1999)、在最新的河流阶地上并未发现断层断错地层的现象。区域上山间盆地的发育主要受到碱泉子-洛包泉断裂带、伊吾盆地南缘断裂、巴里坤盆地南缘断裂以及巴里坤盆地北缘断裂的控制;这些断裂在卫星图片和DEM影像上线性清晰、断裂活动以逆冲运动为主、局部可见明显的水平运动特征。广义上的碱泉子-洛包泉断裂带包括西段的碱泉子-洛包泉断裂和东段的巴里坤盆地南缘断裂(江娃利等、1993;荆凤等、2009)、断裂西段的运动方式以水平运动为主要特征、沿断裂发育一系列拉分盆地、左旋位错了一系列第四纪冲沟、切割了晚第四纪最新扇体。 东段自雄库尔往东进入巴里坤盆地、变形方式以逆冲为主、陡坎不连续、有大量断层三角面。巴里坤盆地北缘断裂活动性不强、活动方式以逆走滑为主、位错了早中更新世地层*国家地震局地壳应力研究所、新疆维吾尔自治区地震局、1993、新疆鄯善地区油田场址地震基本烈度复核研究报告。。伊吾盆地南缘断裂上发育多级高陡坎、盆地内部低漫滩上可见小陡坎、变形方式以逆冲运动为主、往东与戈壁天山断裂系(GTSFS)相接(Tapponnieretal.、1979;Cunninghametal.、1996、2003)。

我们于2012—2013年在东天山地区进行了大量的高精度卫星图片解译(文中所有卫片均下载自Google Earth)和野外工作、沿碱泉子-洛包泉断裂带、巴里坤盆地南缘断裂、伊吾盆地南缘断裂和哈密盆地北缘断裂进行了详细勘察和对比研究、发现碱泉子-洛包泉断裂带在鄯善北塔孜布拉克发育地表破裂带、巴里坤盆地南缘断裂在雄库尔一带发育地表破裂带、而伊吾盆地南缘断裂在盐池一带发育明显的断层陡坎和地表破裂带(图1)。与区域上别的活动断裂相比、这些断裂上发育的地表破裂带和陡坎切割的扇体与地层更新、与历史记载的2次历史地震的空间分布更为接近、可能与东天山2次历史地震有更直接的联系。

2 东天山地区2次历史地震的文字记录

历史文字记录是历史地震研究的重要参考资料。东天山地区的巴里坤、哈密、鄯善、吐鲁番和七角井等地都是汉代建立的古城、伊吾县城从清代乾隆年间开始也已经初具规模、这些地区关于2次历史地震的文字记录有较高的参考价值。现将东天山区域内记载的2次7级及以上破坏性强震的历史文献记载情况简述如下(顾功叙等、1983;新疆维吾尔自治区地震局、1985)。

巴里坤:满汉二城城垣大半倒塌、雉喋坠落无存。文武官府、兵民房屋、仓库、监狱、庙宇等均倒塌、尚存一二也皆歪斜损坏。兵民老幼均栖息室外。官衙、民房共倒塌5,463间。汉满二城共压死37人、伤68人。乡镇压死27人、压伤39人。城内受灾较四乡尤重。

哈密:倾倒民舍墙垣、伤人甚多。

震中烈度达Ⅸ度(图2)。

图2 1842年巴里坤附近的地震等震线(顾功叙等、1983)Fig. 2 Meizoseismal map of 1842 Balikun historical earthquake(after GU Gong-xu et al.、1983).黑色小方框部分为雄库尔地表破裂带(冯先岳、1997)

巴里坤:土城墙雉堞震倒、土搁梁房亦有倒塌、砸死1人。西南部的长流水和三道沟等处发生山崩、巨石坠落。

哈密:城内老旧房屋有倒塌者、三堡、二堡老旧房墙倒塌、新房墙壁有的裂缝、三堡上城墙倒塌。北部山区发生崩塌滑坡;二堡未加固的坎儿井壁震塌、堵塞水道。天山公社老旧房倒塌、墙壁裂缝、山崖塌、巨石滚落。

奇台:年久失修的一处土围墙倒塌。

鄯善:城内个别土墙倒塌。

吐鲁番:葡萄沟、牙尔湖不坚固的房墙有倒塌者。

震中烈度>Ⅷ(图3)。

图3 1914年巴里坤附近的历史地震等震线(顾功叙等、1983)Fig. 3 Meizoseismal map of the 1914 historical earthquake near Balikun(after GU Gong-xu et al.、1983).左侧黑色小方框部分为塔孜布拉克地表破裂带(冯先岳、1997);右侧绿色方框部分为新发现的盐池地表破裂带

从上述的文字记录和烈度图可以看出、2次地震的破坏都集中在东部巴里坤、哈密一带、西边鄯善一带的破坏比东部轻;而位于东边的天山山脉北部巴里坤、伊吾一带的破坏比山脉南部的哈密一带更严重。

3 地震地表破裂带的展布特征

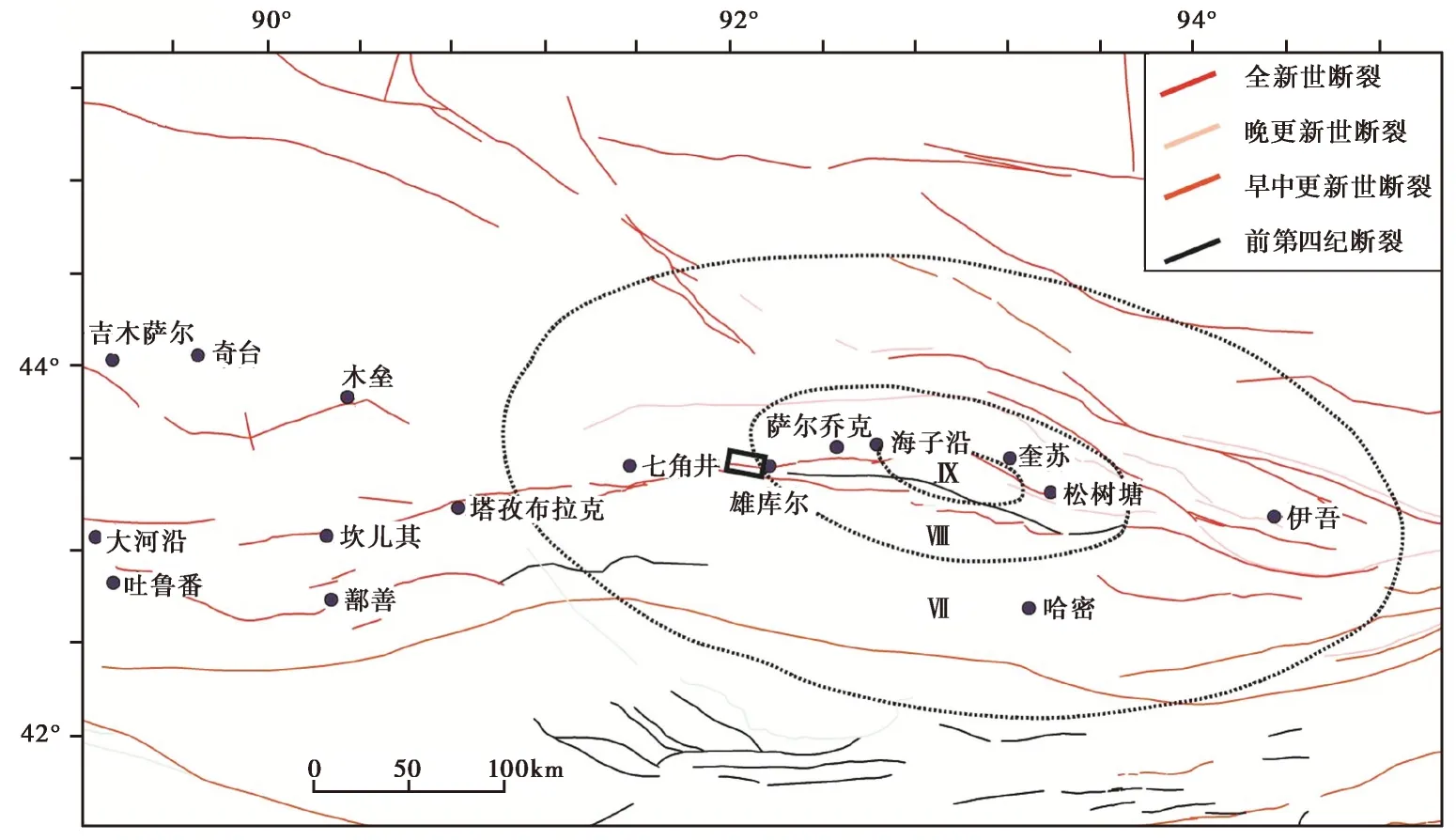

3.1巴里坤雄库尔地表破裂带

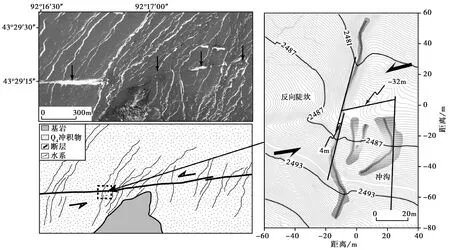

雄库尔地表断裂带位于巴里坤盆地西侧、在卫星图片上线性特征清晰、较明显的地段长度>11km(图4)、断错最新一期的冲积扇、形成反向陡坎、断层槽谷和冲沟位错等一系列构造地貌。通过对地表破裂带的追踪考察、加上对破裂带重点段的地形测量和探槽开挖工作、认为巴里坤盆地西侧存在地震活动遗迹、可能与东天山的1次历史地震有关。

图4 巴里坤盆地雄库尔地表破裂带的展布Fig. 4 Xiongkuer supface rupture zone in Balikun Basin.具体位置见图1;红色箭头所指为破裂带位置

破裂带整体呈近EW向展布在巴里坤山体和巴里坤盆地盆山交界处的雄库尔到洛包泉一带、往东湮灭在最新一期冲积扇中、往西则消失于基岩山体中。沿破裂带的实地考察发现沿断层有逆冲迹象、地表可见明显的冲沟位错、盆地中央的基岩山体也被断裂左旋错开、一系列反向陡坎和堰塞塘显示断层以走滑运动为主(图5)。

图5 沿雄库尔地表破裂带发育的一系列构造地貌Fig. 5 Tectonic landforms along Xiongkuer surface rupture zone.a、b为被位错的冲沟;c、d为地表破裂在地表形成的反向陡坎;e为被位错的基岩;f为沿断层发育的堰塞塘

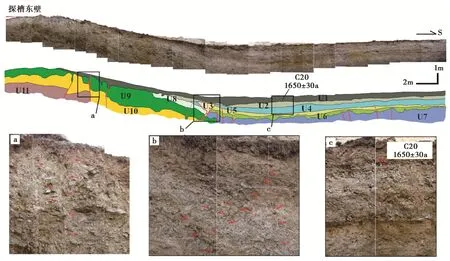

在雄库尔一带见冲沟明显有同步位错、实地地形测量的冲沟最小位错约为4m(图6)、累积位错可达约32m(图7)、山麓上见到挤压脊和反向陡坎发育。垂直挤压脊方向开挖的探槽地层剖面显示、断裂活动影响到了地表。 图8a中可见3条断层、红色箭头指示断层迹线、断层干扰了最新堆积地层U1、顶部已达地表。 图8b为主断层带、红色箭头指示断层迹线、断层顶部疑似被U1覆盖、但U3沉积特征指示主断层带附近为横向流水、断层最新活动痕迹可能被后期改造、根据地层的沉积特征、不能排除主断层带中的断层活动干扰到了U1。 图8c中可见U1层位底部14C样品测年结果为距今 (1 650±30)a、与图8对比可发现断层最新活动在1 650 a BP之后、可能代表了1842年的地震事件。

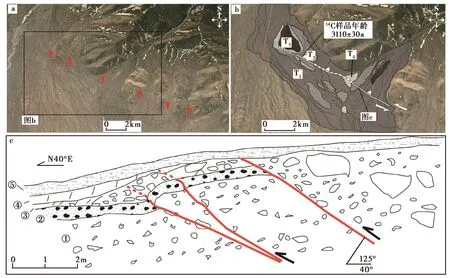

自雄库尔以东往巴里坤县城南边、可见不连续陡坎(图9)、揭示4期地貌面、其中在T2面上有断层活动痕迹。剖面上见断层顶部为砂层覆盖、错断较老的土层。在剖面东侧同期T2地貌面上的土层中取14C样品、测得年龄为 (3 110±30)a、证明断层最后1次活动时间是在 (3 110±30)a BP之后(图9b)。考虑到7级以上地震破裂带的经验长度、不能排除地表破裂带自雄库尔一带延伸至此处的可能性。

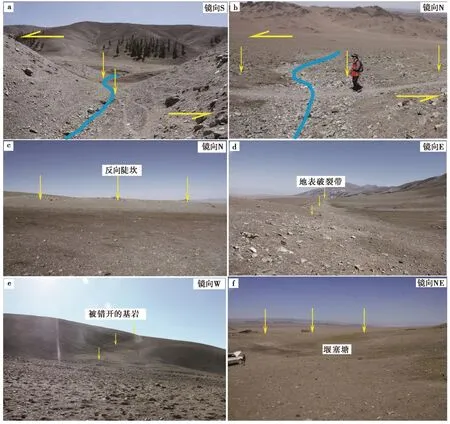

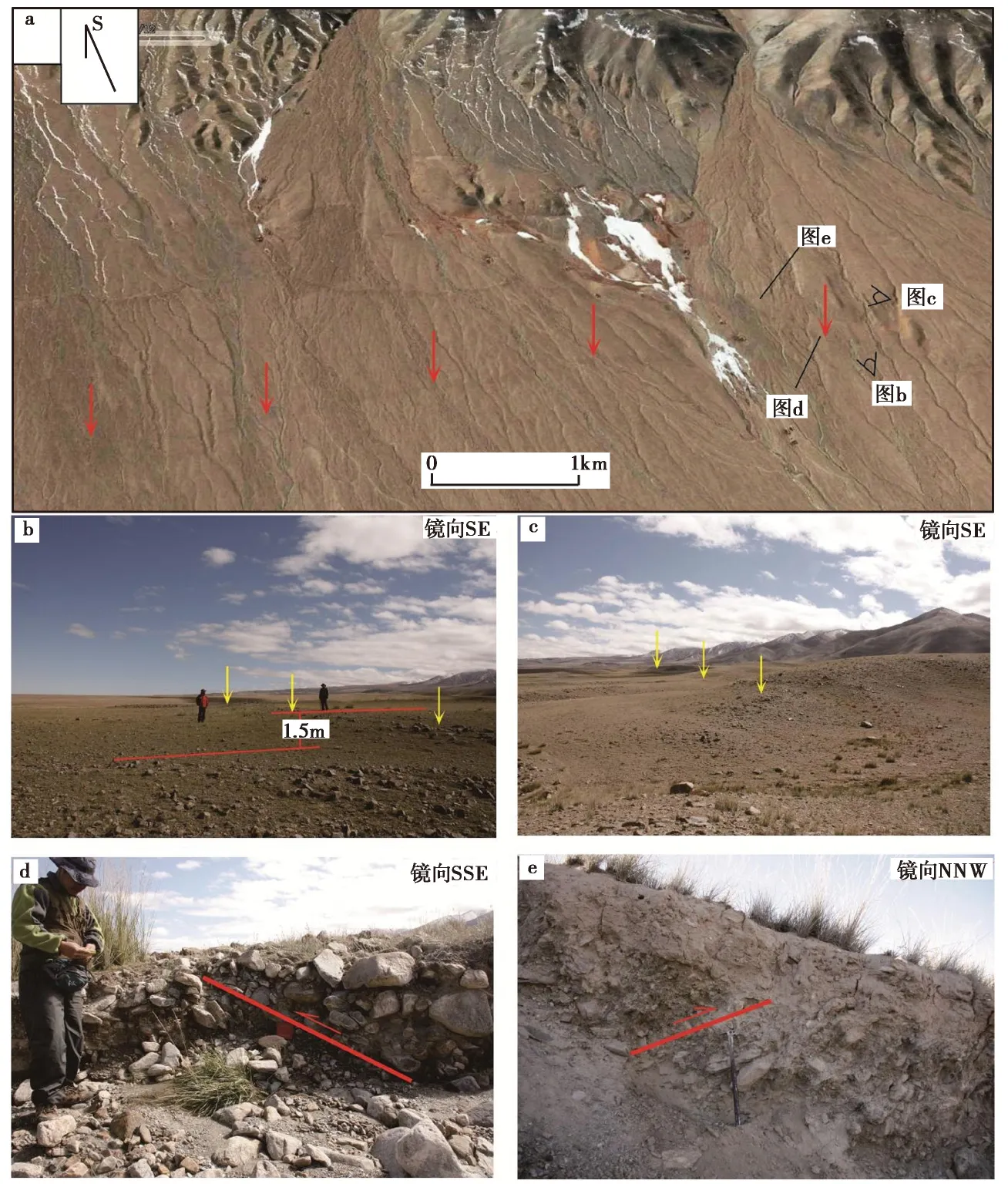

3.2伊吾盐池地表破裂带

伊吾盐池地表破裂带是最新发现的1条地表破裂带、它在卫星图片上表现为1个小阴影带、可以确认的断层长度至少约12km、若将西侧哈尔尼克山前的陡坎归为地表破裂带、那么总长度最少约40km。破裂带和陡坎呈NNW向展布在哈尔尼克山山前冲积扇上(图10)。

图6 雄库尔一带的地貌卫星图片解译和冲沟位错实测地形、具体位置见图4Fig. 6 Interpretation of satellite image and measured cumulative gully offset along Xiongkuer(see Fig. 4 for location).

图7 雄库尔东一带的地貌卫星图片解译和冲沟累积位错实测地形、具体位置见图4Fig. 7 Interpretation of satellite image and measured cumulative gully offset along the east of Xiongkuer(see Fig. 4 for location).

图8 雄库尔探槽照片、地层解释和局部放大Fig. 8 Log of the trench across south Balikun Basin fault at Xiongkuer.U1为黑色地表现代土壤层;U2为浅黄色砂砾石与砂黏土层;U3为顺断层陡坎的小冲沟沟床堆积、砾石层;U4为浅白色黏土层夹水平砾石层、下部堆积了5~10cm的砾石层;U5为黄色细粒黏土层;U6为浅黄色砾石土;U7为砾石层、沿主断裂附近见砾石定向排列;U8为浅白色砾石层、断层抬升后残留在探槽北侧;U9为大砾石层、洪水堆积;U10为黄色细砾石层、夹黏土透镜体、断层抬升后仅见于探槽北侧;U11为砾石层、沿断层附近可见砾石定向排列、构造抬升后仅见于探槽北侧

图9 巴里坤县城南一带疑似地表破裂带的卫星图片和断层剖面Fig. 9 Satellite image and fault sketch figure in the south of Balikun County.红色箭头指示断层陡坎、具体位置参考图1;a 县城南一带的卫星图片;b 断层带附近地貌解译、地貌面从新到老可分为T0、T1、T2和T3;c 断层剖面素描图:①砾石层、分选磨圆差、具有一定的层理、②中砂层夹砾石、分选磨圆一般、③黄色黏土层、在断层带附近可以见到大砾石定向排列、④被断层活动扰动的黄色黏土层、⑤砂层、夹风成黄土、未见构造扰动痕迹

图10 哈尔尼克山前盐池地表破裂带展布和地貌照片Fig. 10 Yanchi surface rupture zone on satellite image in the piedmont of Karlik Tagh.a 位置见图1、红色箭头标示地表破裂带;b 发育在低洪积扇上的断层陡坎、NW向展布、高约1.5m;c 靠近山麓一侧发育在高洪积扇上的断层陡坎、NW向展布;d 低洪积扇上的断层陡坎剖面、砾石定向排列、断错至地表;e洪积扇后缘上的断层陡坎剖面、砾石定向排列、断层顶部被土层覆盖

破裂带的后缘还发育2级较高的地表陡坎(图10a)。 破裂带在后缘陡坎的基础上向盆地中央扩展、错断最新冲积扇和冲沟(图10c、d、e)、直到地表、并在地表形成高约1.5m的小坎(图10b)。在冲积扇上有大量网状水系、未发现明显的水平位错、显示断裂活动以逆冲为主。

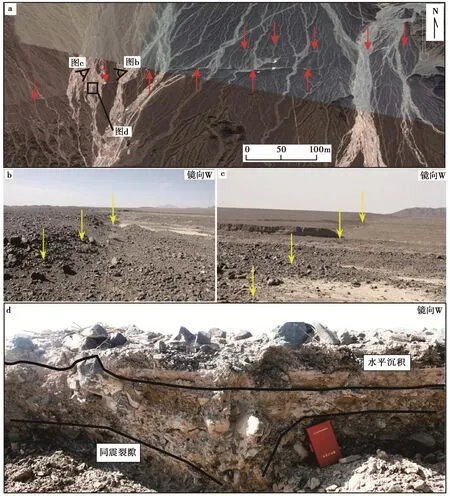

3.3鄯善北塔孜布拉克地表破裂带

鄯善北塔孜布拉克(即碱泉子)一带是碱泉子-洛包泉断裂带的西端起始部分。在晚更新世—全新世冲洪积扇上形成长约15km的破裂带、断层陡坎主要为南高北低的反向陡坎(冯先岳等、1997)。断层在卫片上清晰可见、地表破裂带和断层陡坎呈右阶斜列排布、右旋错断了一系列冲沟;同时在高于河漫滩的阶地面上发育了具逆冲分量的陡坎(图11b、c)、这也可能是类似伴随走滑断层活动发育的反向堵水。在最新的河漫滩上未见到明显的垂直位移、但是从剖面上可以观察到同震裂隙和砾石层的拖曳现象、在顶部为水平沉积覆盖、垂直位移的消失可能是被后期冲积改造所致(图11d)。

前人研究认为区域上最新的洪积扇砂砾石热释光年龄为 (4 760±240)a(冯先岳等、1997)、也就是最新的冲积扇为全新世沉积。 从图11 可以看出断层对全新世冲积扇体沉积有明显的构造干扰痕迹、结合前述地貌特征、推测这条地表破裂带应该是由1次距今时间不长的地震造成的。

图11 鄯善北塔孜布拉克地表破裂带的卫片解译和地貌照片Fig. 11 Satellite image explanation and landforms along Tazibulake rupture zone、north Shanshan红色箭头指示地表破裂带、黄色箭头指示断层、具体位置参考图1;a塔孜布拉克一带的卫星图片;b、c 陡坎照片;d 断层剖面

4 地表破裂带与历史地震关系讨论

依据近2年考察发现的地貌证据和探槽开挖成果、综合历史记载、认为对东天山2次历史地震的震中定位应有重新认识、现讨论如下。

伊吾盐池破裂带走向NWW、野外地貌现象明显、错断了最新一级洪积扇和低漫滩;洪积扇上的砾石堆积较为无序、磨圆一般、指示洪积扇至今仍然有流水冲刷、应为全新世的堆积。在断层剖面上砾石定向明显、断层延伸到地表、顶部未见沉积盖层(图10d)。鄯善北塔孜布拉克破裂带走向NEE、卫星图片上线性地貌明显、冲积扇上砾石堆积无序且磨圆一般、但砾石因表面生长沙漠漆而多呈黑色、暗示塔孜布拉克一带的冲积扇沉积时间比盐池更长。在塔孜布拉克一带低漫滩上没有线状的小陡坎;且在低漫滩上发现的断层剖面顶部为水平沉积层覆盖、断裂并未到达地表(图11d)。通过地质现象对比可以看出、相比较于塔孜布拉克破裂带、伊吾盐池地表破裂带位错的冲积扇和低漫滩沉积年龄更新、且断层陡坎地貌和被干扰的地层结构也有同样的暗示。在巴里坤盆地南缘断裂上发现的雄库尔地表破裂带位错了最新的冲沟和靠近山脉边缘发育的全新世冲积扇、探槽开挖所取得的样品14C年龄((1 650±30)a)也表明断裂活动断错了全新世最新堆积地层;断裂自雄库尔往东运动性质逐步渐变为以逆冲运动为主、断层陡坎沿山前的发育也变得不连续、在距雄库尔东约100km处的巴里坤县城南发现了较新的陡坎和断裂剖面、断层干扰的地层14C年龄为 (3 110±30)a(图9)、因此不能排除破裂带有自雄库尔向E延伸到巴里坤县城南部一带的可能。综上所述、地质证据表明现今发现的3条破裂带都很年轻、都有可能是东天山2次历史地震所造成的地表破裂带。

东天山地区人口稀少、哈密、巴里坤、鄯善和七角井等几个古城镇是人口主要居住地、其余地区为少数民族放牧地。人文地理情况决定了城镇集中聚居点的历史文字记录比较丰富可信、放牧地区的资料则较少且可信度不大、这就使得烈度调查点分布不均匀、烈度划分不能完全遵循地震实际破坏强度分布、在参考文字记录和烈度图时、需要考虑到这一事实。前已述及受地震影响区域的破坏程度东部强于西部、北部强于南部、具体表现为极震区都被划定在巴里坤山北麓海子沿至奎苏一带、山南的哈密地区破坏弱于巴里坤一带、西部的鄯善和七角井等地记录的破坏则最小。从现有的烈度图还可以看出2次地震的等震线长轴方向都为NW向、与巴里坤山和哈尔尼克山走向一致。以上这些现象都说明2次历史地震与巴里坤山和哈尔尼克山的边界断裂有紧密的联系。

雄库尔地表破裂带与文字记载的2次历史地震的极震区(巴里坤县城一带)的直线距离不到100km、但两地之间固定居民点很少、缺少关于地震破坏的文字记录、而前述地质证据表明巴里坤县城南存在疑似地表破裂带、在我们不能确定发震断裂和震级大小的情况下、实际的极震区有可能自巴里坤县城一带延伸至雄库尔。此外、破裂带的走向为NWW、与现有等震线椭圆的长轴方向近平行(图2)。综合来看、雄库尔地表破裂带与东天山2次历史地震中的某次地震相关。

文献记载哈密、巴里坤和天山南北麓一带的破坏现象远重于西部鄯善、奇台一带。NEE走向的鄯善北塔孜布拉克破裂带位于西部、与文字记载的2次地震极震区的直线距离约200km、地震破坏程度记载远小于东部的哈密一带、断裂走向与等震线椭圆长轴方向大角度相交、关键的地质证据也显示断裂并未发育到地表(图11)、说明将1914年的历史地震震中定位在鄯善北塔孜布拉克一带值得商榷。在巴里坤以东、山体北麓的伊吾盆地南缘盐池一带发现的地表破裂带位置离文字记载的极震区的直线距离约50km、破裂带走向也与等震线椭圆长轴方向近平行、地质证据表明断层的最新活动可达地表(图10c、d)、断层活动应晚于塔孜布拉克一带。对比来看、伊吾盐池地表破裂带与东天山2次历史地震的关系更大。

历史记载的1842年地震对山麓南部哈密的影响要小于1914年地震对哈密的影响。 从图2 和图3 可以看出、雄库尔地表破裂带与哈密城区的直线距离约150km、伊吾盐池破裂带与哈密城区的直线距离则在80km左右、考虑到烈度的衰减规律、将雄库尔地表破裂带作为1842年的发震构造更为合理、1914年地震则应该定位在伊吾盐池一带。此外、划定的1842年地震的影响范围很大、Ⅶ度区往西扩展到了西部较远的鄯善北一带、往东影响到了200km外的伊吾地区、甚至大于1914年地震的Ⅶ度区、加之地质证据支持雄库尔破裂带向东延伸至巴里坤县城南一带的可能性、对比2个历史地震的震级大小、我们认为1842年历史地震的震级不会小于1914年历史地震的震级、这与新疆维吾尔自治区地震局(1985)修订的历史地震震级相符。

5 结语

野外地质考察在东天山地区发现了3条比较年轻的地表破裂带、即碱泉子-洛包泉断裂带上的鄯善北塔孜布拉克地表破裂带、巴里坤盆地南缘断裂上的雄库尔地表破裂带和伊吾盆地南缘断裂上的盐池破裂带。这些破裂带断错了最新的地貌面、干扰的地层年龄较新、与东天山2次历史地震关系密切。

通过历史文字记载和地质证据的对比、认为雄库尔地表破裂带是由1842年历史地震产生的、盐池破裂带与1914年历史地震相关、塔孜布拉克地表破裂带可能代表了1次漏记的历史强震事件。

根据文字记录、1842年历史地震的影响范围不小于1914年历史地震、地质证据也显示雄库尔破裂带可能展布至巴里坤县城一带、规模不小于盐池破裂带、分析认为1842年历史地震的震级不会小于1914年历史地震。

柏美祥、罗福忠、李军、等. 1999. 哈密盆地北缘活动断裂带微地貌 [J]. 内陆地震、13(2): 162—168.

BO Mei-xiang、LUO Fu-zhong、LI Jun、etal. 1999. Micro-geomorphology on the active northern margin fault zone of Hami Basin [J]. Inland Earthquake、13(2): 162—168(in Chinese).

邓起东、冯先岳、张培震、等. 2000. 天山活动构造 [M]. 北京: 地震出版社.

DENG Qi-dong、FENG Xian-yue、ZHANG Pei-zhen、etal. 2000. Active Tectonics in Tien Shan [M]. Seismological Press、Beijing(in Chinese).

邓起东、于贵华、叶文华. 1992. 地震地表破裂参数与震级关系的研究 [M]. 见:活动断裂研究(2). 北京: 地震出版社: 247—264.

DENG Qi-dong、YU Gui-hua、YE Wen-hua. 1992. Research on the relationship between earthquake rupture parameter and magnitude [M]. In: The Research of Active Fault (2). Seismological Press、Beijing. 247—264(in Chinese).

邓起东、张培震、冉勇康、等. 2003. 中国活动构造与地震活动 [J]. 地学前缘、10(增刊): 66—73.

DENG Qi-dong、ZHANG Pei-zhen、RAN Yong-kang、etal. 2003. Active tectonic and earthquake activities in China [J]. Earth Science Frontiers、10(suppl): 66—73(in Chinese).

冯希杰、董星宏、刘春、等. 2005. 范家坝-临江断裂活动与1879年甘肃武都南8级地震的讨论 [J]. 地震地质、27(1): 155—163.

FENG Xi-jie、DONG Xing-hong、LIU Chun、etal. 2005. Discussion on the activity of the Fanjiaba-Linjiang Fault and the south Wudou、Gansu Province M8 earthquake of 1879 [J]. Seismology and Geology、27(1): 155—163(in Chinese).

冯先岳. 1997. 新疆古地震 [M]. 乌鲁木齐: 新疆科技卫生出版社.

FENG Xian-yue. 1997. Paleoseismology in Xinjiang [M]. Xinjiang Science and Health Press、Urumqi(in Chinese).

顾功叙、林庭煌、时振梁、等. 1983. 中国地震目录(公元前1831年—公元1969年)[M]. 北京: 科学出版社.266.

GU Gong-xu、LIN Ting-huang、SHI Zhen-liang、etal. 1983. China Earthquake Catalogue(1831BC-1969 AD)[M]. Science Press、Beijing. 266(in Chinese).

江娃利. 1993. 航片判读新疆东天山巴里坤活动断裂带展布及变位地形特征 [J]. 内陆地震、7(4): 350—355.

JIANG Wa-li. 1993. The distribution and active characteristics of the Balikun active fault zone in the East Tien Shan of Xinjiang from aerophoto interpretation [J]. Inland Earthquake、7(4): 350—355(in Chinese).

荆凤、申旭辉、冯春、等. 2009. 中巴地球资源卫星数据在地震活断层研究中的应用: 以巴里坤断裂带为例 [J]. 地震、29(2): 48—56.

JING Feng、SHEN Xu-hui、FENG Chun、etal. 2009. Application of CBERS -002 CCD data in earthquake active fault research: A case study of Balikun fault zone in Xinjiang [J]. Earthquake、29(2): 48—56(in Chinese).

李莹甄、沈军. 2001. 新疆哈密地区地震地质及地震活动性 [J]. 内陆地震、15(2): 141—147.

LI Yin-zhen、SHEN Jun. 2001. Seismological tectonics and seismicity in Hami、Xinjiang [J]. Inland Earthquake、15(2): 141—147(in Chinese).

新疆维吾尔自治区地震局. 1985. 新疆维吾尔自治区地震资料汇编 [M]. 北京: 地震出版社.

Seismological Bureau of Xinjiang Uygur Autonomous Region. 1985. Compilation of Earthquake Materials of Xinjiang Uygur Autonomous Region [M]. Seismological Press、Beijing(in Chinese).

杨章、丁德轩. 1987. 1842年6月11日新疆巴里坤7.5级地震 [J]. 西北地震学报、9(2): 71—74.

YANG Zhang、DING De-xuan. 1987. The Balikun earthquake(M=7.5)on June 11、1842 in Xinjiang [J]. Northwestern Seismological Journal、9(2): 71—74(in Chinese).

Abdrakhmatov K Y、Aldazhanov S A、Hager B H、etal. 1996. Relatively recent construction of the Tien Shan inferred from GPS measurements of present-day crustal deformation rates [J]. Nature、384: 450— 453.

Cunningham D、Owen L、Snee L、etal. 2003. Structural framework of a major intracontinental orogenic termination zone: The easternmost Tien Shan、China [J]. Journal of the Geological Society、160(4): 575—590.

Cunningham W D、Windley B F、Dorjnamjaa D、etal. 1996. Late Cenozoic transpression in southwestern Mongolia and the Gobi Altai-Tien Shan connection [J]. Earth and Planetary Science Letters、140(1): 67—81.

Liu M、Yang Y、Shen Z、etal. 2007. Active tectonics and intracontinental earthquakes in China: The kinematics and geodynamics [J]. Geological Society of America Special Papers、425: 299—318.

Molnar P、Deng Q. 1984. Faulting associated with large earthquakes and the average rate of deformation in central and eastern Asia [J]. Journal of Geophysical Research、89(B7): 6203— 6227.

Molnar P、Tapponnier P. 1975. Cenozoic tectonics of Asia: Effects of a continental collision [J]. Science、189: 419— 426.

Sobel E R、Dumitru T A. 1997. Thrusting and exhumation around the margins of the western Tarim Basin during the India-Asia collision [J]. Journal of Geophysical Research、102(B3): 5043—5063.

Tapponnier P、Molnar P. 1979. Active faulting and Cenozoic tectonics of the Tien Shan、Mongolia、and Baykal regions [J]. Journal of Geophysical Research、84(B7): 3425—3459.

Abstract

DISTRIBUTION OF 3 EARTHQUAKE RUPTURE ZONES IN ESATERN TIENSHAN AND ITS RELATIONSHIP WITH 2 HISTORICAL EARTHQUAKES

WU Fu-yao1)RAN Yong-kang1,3)CHEN Li-chun1)LI An1,2)

1)KeyLaboratoryofActiveTectonicsandVolcano、InstituteofGeology、ChinaEarthquakeAdministration,Beijing100029、China2)InstituteofCrustDynamics、ChinaEarthquakeAdministration、Beijing100085、China3)StateKeyLaboratoryofEarthquakeDynamics,InstituteofGeology,ChinaEarthquakeAdministration,Beijing100029,China

Eastern Tienshan、Balikun、historical earthquake、epicenter、rupture zone、magnitude

10.3969/j.issn.0253-4967.2016.01.006

2014-10-29收稿、2015-12-02改回。

财政部重点项目 “全国地震重点监视防御区活动断层地震危险性评价”(1521044025)资助。

冉勇康、研究员、E-mail: ykran@263.net。

P315.2

A

0253-4967(2016)01-0077-14

吴富峣、男、1985年生、在读博士研究生、研究方向为活动构造和工程地震、电话:010-92009140、E-mail: woaiac1899@163.com。