水稻黑条矮缩病暴发流行原因分析

——以河南开封为例

2016-09-01任应党鲁传涛王锡锋

任应党, 鲁传涛, 王锡锋

(1.河南省农业科学院植物保护研究所,河南省农作物病虫害防治重点实验室, 农业部华北南部有害生物综合防治重点实验室, 郑州 450002; 2. 中国农业科学院植物保护研究所, 植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京 100193)

水稻黑条矮缩病暴发流行原因分析

——以河南开封为例

任应党1,鲁传涛1,王锡锋2*

(1.河南省农业科学院植物保护研究所,河南省农作物病虫害防治重点实验室, 农业部华北南部有害生物综合防治重点实验室, 郑州450002; 2. 中国农业科学院植物保护研究所, 植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京100193)

水稻黑条矮缩病最早于1963年在浙江省余姚的早稻上发现,1964-1966年在浙江、江苏和上海等地流行或局部危害,1967年后华东地区发病迅速减轻,20世纪70年代在浙江病区难以找到病株,但1991-2002年浙江杂交稻区水稻黑条矮缩病又再次流行成灾,随后发病面积下降。2006年以来在江苏、浙江、山东等稻区大面积发生,并迅速上升为当地水稻主要病害之一,给水稻生产造成了巨大的经济损失。2013-2014年,水稻黑条矮缩病在河南沿黄部分稻区严重发生。本文从稻-麦连作的耕作制度,介体灰飞虱的越冬基数大、带毒率高,田间毒源丰富、易感水稻品种多,介体灰飞虱发生高峰与秧苗敏感期高度重合等方面,分析了水稻黑条矮缩病间歇性暴发流行的原因,以期为该病科学防控提供理论依据。

水稻黑条矮缩病;灰飞虱;暴发流行

水稻黑条矮缩病(rice black streaked dwarf,RBSD)是水稻的一种病毒病[12],其流行具有暴发性、间歇性和毁灭性等特点,一旦发生就很难防治[39]。病原是水稻黑条矮缩病毒(Riceblack-streakeddwarfvirus,RBSDV)[1015],属呼肠孤病毒科(Reoviridae),斐济病毒属(Fijivirus)[16],由灰飞虱持久传播,但不经卵传染[11, 1415, 17]。在20~33℃下病毒在灰飞虱体内的循回期为8~35 d[11,1415, 1820],但在最适温度25℃恒温条件下,循回期为12~15 d[21]。其寄主植物除水稻外,还可侵染玉米[2225]、小麦、大 麦[26]、高粱、稗、看麦娘、早熟禾、狗尾草等禾本科植物,分别引起水稻黑条矮缩病、玉米粗缩病和小麦绿矮病[ 2728 ]等。

水稻黑条矮缩病毒的传播媒介主要为灰飞虱(LaodelphaxstriatellusFallén)[12, 14]。灰飞虱属半翅目飞虱科,以3~4龄若虫在小麦和禾本科杂草上越冬,耐寒性强耐热性差,主要分布于温寒带地区,食性较广,不仅取食水稻,还取食麦类、稗、游草、双穗雀稗、看麦娘、结缕草、蟋蟀草、千金子、白茅等多种禾本科杂草[29],玉米和高粱等为过渡性寄主[30]。灰飞虱以成虫、若虫直接刺吸稻株韧皮部汁液,造成水稻生长缓慢,分蘖延迟,为害严重时造成稻株枯死,呈“虱烧状”[30]。

水稻黑条矮缩病于1952年首次在日本东南部发现[31],国内于1963年首先在浙江余姚发现[32],同期发现的还有玉米粗缩病[3334]。后来的研究表明,多地的玉米粗缩病是由RBSDV引起[3537]。1960年代中期,水稻黑条矮缩病在浙江及华东诸省市不少地区的稻、麦和玉米等禾谷类粮食作物上严重危害[38],此后的20年发病面积迅速下降,在20世纪70年代甚至连病株标本都很难找到[17],自20 世纪90 年代后期起,该病在浙江省回升流行并不断向周边蔓延[4, 18, 3839],2006年以来,该病在江苏[5,4043 ]、浙江[9]、山东[67]等稻区大面积发生,均造成了巨大的经济损失。

河南沿黄属粳稻种植区,包括焦作、新乡、郑州、开封、濮阳等地市,该区常年种植水稻13.3万hm2。2012年之前,该区未见有水稻黑条矮缩病发生。2012年水稻黑条矮缩病首次在开封市祥符区杜良乡鹅湾、王庄等村组个别田块零星发生,发病面积约占种植面积的3.7%;2013年发病面积迅速猛增到2 666.7 hm2,约占当年种植面积的25.0%,其中病穴率20%以上的200余hm2,个别田块绝收,当年造成稻谷损失约200万kg;2014年发病面积3 668.5 hm2,占当地水稻面积的35.6%,一般病丛率10.2%~56%,个别田块100%,当年损失稻谷180万kg;2015年,开封杜良发生面积下降至1 000 hm2左右,发病程度为中度偏轻。而同属河南沿黄稻区的濮阳市范县,2014年水稻黑条矮缩病零星发生,2015年发生面积近2 000 hm2,约占当地种植面积的6%~7%,个别田块有绝收现象,已成为该区水稻生产的重要威胁因素之一。

本文根据2013-2015年的调查结果,结合国内外同行的研究,分析探讨了河南开封水稻黑条矮缩病暴发流行的主要原因,以期为中国水稻黑条矮缩病的综合防控提供理论借鉴。

1 稻麦连作的耕作制度

开封杜良是典型的稻麦连作区,在水稻育秧期(5月上旬-6月中旬)和小麦播种期(9月下旬-10月中旬)水稻和小麦均有一段重叠共生期。介体灰飞虱很容易找到生存寄主和充足的食物,有利于灰飞虱繁衍种群,增大了越冬基数。在麦-稻、稻麦更替时期,水稻黑条矮缩病毒通过介体灰飞虱,使病毒在寄主间实现了无缝隙、无障碍传播。

(1)水稻育秧期:开封杜良水稻种植多为水育秧,秧池往往在麦田地头预留或毁麦作秧池(见图1),于5月上旬撒谷播种,6月上旬小麦收割。秧苗与小麦有近1个月的共生期,期间大量灰飞虱从小麦田迁移至秧田取食、传毒、繁殖。

图1 麦田边育秧(5月份)Fig.1 Raising rice seedlings on the side of wheat field (May)

(2)小麦播种期:20世纪90年代之前,当地农民在水稻收割后打捆挑出田外,然后用一种叫“草上飞”的自制铁耧将小麦条播于半水半泥的稻茬地。但是最近20年,采用了更加便捷的撒播方式种植小麦,每年9月底10月初,在水稻还未成熟收割之前,已将小麦直接撒于稻田,待到水稻成熟收割(10月中下旬),麦苗已长至8~10 cm(见图2)。此时,第4代灰飞虱成虫不用再迁移到周边杂草过渡,便直接将卵产于稻田撒播的麦苗上,4~5龄若虫则得以继续取食至成虫,直至产卵。第5代若虫孵化后,发育至3~4龄进入越冬期(11月中旬以后),使得越冬基数大大增加。免耕撒播麦田占当地小麦播种面积90%以上,连年的虫口积累使开封杜良成了灰飞虱的“虫窝”。

图2 稻田撒播小麦(10月中旬)Fig.2 Broadcast sowing of wheat in the rice field (Mid-October)

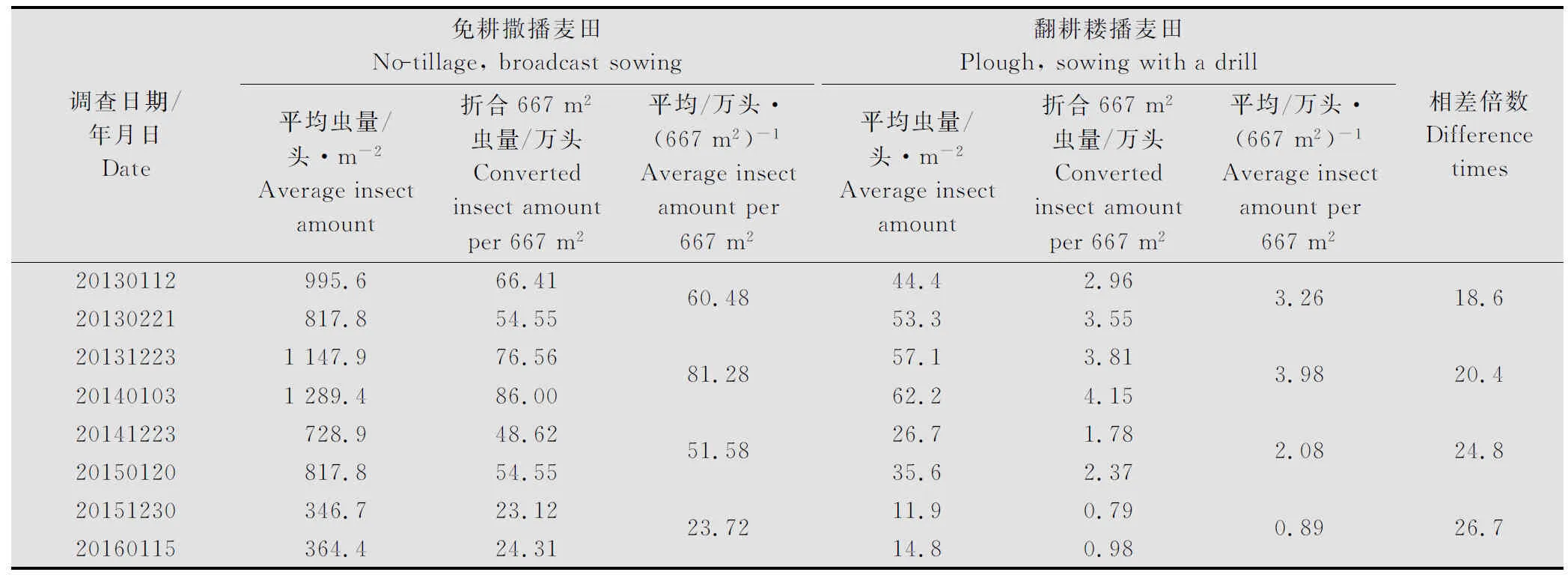

2013-2016年,每年12月至翌年1月,在开封杜良进行了翻耕耧播麦田和免耕撒播麦田灰飞虱越冬基数调查,采用挖土样方法,在一块田里,随机取5个样方,每个样方15 cm×15 cm,免耕撒播麦田样方包括1穴稻桩和周围的麦苗。将样方装入塑料袋扎口带回室内放置在20℃条件下,待到灰飞虱恢复活跃状态,取出计数。结果表明(见表1),2012-2013年度,灰飞虱越冬基数免耕撒播麦田平均为60.48万头/667 m2,翻耕耧播麦田平均3.26万头/667 m2;2013-2014年度,免耕撒播麦田平均81.28万头/667 m2,翻耕耧播麦田平均3.98万头/667 m2;2014-2015年度,免耕撒播麦田平均51.58万头/667 m2,翻耕耧播麦田平均2.08万头/667 m2;2015-2016年度,免耕撒播麦田平均23.72万头/667 m2,翻耕耧播麦田平均0.89万头/667 m2。免耕撒播麦田灰飞虱越冬基数是翻耕耧播麦田的18.6~26.7倍。充分说明稻套麦(免耕撒播小麦)为灰飞虱提供了良好的越冬场所,连年积累使灰飞虱越冬基数倍增,是造成田间灰飞虱虫量居高不下的重要原因。但是2014年以来,随着灰飞虱及其传播的病毒病综合防控技术大面积推广应用,灰飞虱越冬基数呈下降趋势。

表1 灰飞虱越冬基数调查(开封杜良,2013.1-2016.1)

(3)不当的水稻收获方式,不但使灰飞虱容易获毒,而且延长了有效传毒时间,为病毒从水稻向小麦的作物间传播敞开了方便之门:水稻田地面一般较湿,以往当地农民怕机器收割趟地伤麦,多用人工收割,而发病的矮稻株多被留在田间不收割(见图3、4),成为稻套麦田的活毒源。灰飞虱若虫孵化后,在麦苗、稻桩、矮稻残株上来回活动、取食,很容易便将病毒从水稻传播到麦苗上,而且,稻套麦使灰飞虱第4代4~5龄若虫和成虫,以及越冬代若虫均成为有效的传毒介体,延长了传毒时间,加大了传毒成功率。

2 病毒寄主广泛,田间毒源丰富

水稻黑条矮缩病毒(RBSDV)可侵染多种作物和禾本科杂草等,RBSDV病毒通过媒介灰飞虱在水稻、小麦、玉米、禾本科杂草等寄主间循环传播,周而复始,从不间断。

图3 水稻收割后留下的矮稻病株(2013-10-12)Fig.3 Diseased low plants after rice harvest (2013-10-12)

图4 水稻病株在春季麦田(2014-03-12)Fig.4 Diseased rice plants in wheat field in the spring (2014-03-12)

小麦绿矮病:春季3月份随着气温的回升,小麦开始返青拔节,在开封杜良撒播麦田,发现许多植株明显矮化,节间缩短,叶色浓绿,叶片加厚,到后期(5月中下旬)旗叶扭曲,叶尖发黄,有的不能抽穗,或抽小穗但结实率低(见图5)。拔取上述植株带回室内用RT-PCR法检测,结果表明,出现上述症状的植株,均为水稻黑条矮缩病毒侵染所致。该病均发生在稻套麦田(水稻尚未收割直接在稻田撒播麦种),在翻耕麦田(在水稻收割后浅旋耕或深耕翻种麦)中没有发现类似病株。病株更易出现在田边或田埂上,在田间分布呈现随机性,无明显的发病中心。同一块田,病株高度差异较大(见图6)。2014年调查病株率达8%~24%。2015年发现一块重病田(见图7),病株率达56.8%,该田禾本科杂草丛生,调查到的禾本科杂草有硬草、星星草、早熟禾、棒头草、野燕麦、看麦娘等,有些杂草同样表现植株矮化,节间缩短等典型的矮缩症状。

图5 小麦病株典型症状Fig.5 Typical symptoms of wheat diseased plants

图6 同期不同株高的小麦病株Fig.6 Diseased wheat plants showing different plant heights

图7 重病麦田Fig.7 Serious occurrence of disease in wheat field

玉米粗缩病:2013-2015年,在开封杜良,5月上旬播种的春玉米,病毒发病率几乎达100%,植株明显矮化,节间缩短,叶色浓绿,叶片加厚,后期叶片背面沿叶脉具蜡泪状瘤状突起,轻者可抽雄,雌穗小,结实率低,重者于7月陆续死亡,为典型的玉米粗缩病症状(见图8)。2014年观察到玉米田中部分禾本科杂草如马唐、稗草、牛筋草、菵草等同样表现为植株矮化,节间缩短,叶色浓绿且叶片加厚等矮缩病症状(见图9)。

图8 玉米粗缩病典型症状 图9 玉米田中携带RSBDV病毒的稗草 Fig.8 Typical symptoms of maize rough dwarf disease Fig.9 Barnyard grass infected with RBSDV in maize field

2010-2011年,随着蒜茬、蔬菜茬等早播玉米的大面积种植,玉米粗缩病在豫东地区暴发流行[44-46],开封杜良周边的兰考、杞县尤其严重。玉米粗缩病的暴发流行为水稻黑条矮缩病的暴发流行积累了丰富的毒源。

水稻黑条矮缩病:水稻秧苗在5月中下旬至6月上旬获毒,6月中下旬移栽至大田缓苗后,于7月上旬陆续发病,7月中旬为发病高峰期,7月下旬以后趋于稳定(见图13)。发病植株(见图10)明显矮化,节间缩短,分蘖增加,叶片短阔、僵直,叶色深绿,叶背的叶脉和茎秆上现初蜡白色,后变褐色的短条瘤状隆起,不抽穗或穗小,结实不良(见图12),病株拔出后可见根系发育不良,呈黄褐色,白根少、须根短粗,根毛稀少(见图11)。稻田稗草也有类似症状(见图14)。

图10 水稻典型病株

图11 水稻病株与健株根系Fig.11 Comparison of the rice rootsbetween diseased and healthy plants

图12 水稻病株后期抽小穗Fig.12 Growing spikelet on diseased rice plants

图13 水稻重病田块 图14 稻田中的感病稗草植株 Fig.13 Serious occurrence of RBSD in rice field Fig.14 Barnyard grass infected by RBSDV in rice field

可以肯定,RBSDV能够完成周年侵染循环的寄主有:小麦-水稻-小麦,禾本科杂草-水稻-禾本科杂草(稗草、菵草),至于小麦-杂草-小麦,小麦-玉米-小麦,小麦-水稻-小麦-玉米等模式是否能够完成年生活史,还有待进一步观察。

3 品种抗病性差

目前,开封市种植的水稻品种繁多,有‘郑稻18’、‘郑稻19’、‘苏秀10号’、‘苏秀867’、‘津稻253’、‘津稻263’、‘大粮202’、‘大粮203’、‘大粮207’、‘新科稻21’、‘新稻18’、‘新稻10号’、‘新稻11’、‘津原85’、‘中稻1号’、‘光灿1号’、‘金粳787’、‘新津星1号’、‘连稻85’、‘原稻1号’、‘黄金晴’、‘新丰2号’、‘新丰7号’等20余个品种,田间观察发现各品种均有不同程度发病,说明品种间抗病性存在一定差异。

2014年,收集黄淮稻区生产上的主栽品种55个,其中粳稻品种43个,籼稻12个。在自然获毒感病的条件下,每个品种种植25 m2,设3次重复,5月10日播种,6月20日移栽,单穴单株栽插。除用咪鲜胺3 000倍液浸种外,从育秧至移栽大田不施用任何防治药剂,水肥管理按常规进行。于7月22日调查水稻黑条矮缩病发生情况,结果表明,在43个粳稻品种中,‘连稻9805’的病穴(株)率最低,为13.01%,‘五粳71’的病穴(株)率最高,为71.88%,其余品种的病穴率介于两者之间。表现为抗病的品种3个,占7.44%,中抗品种6个,占14.88%,中感品种14个,占32.56%,感病品种9个,占20.93%,高感品种11个,占24.19%。在12个籼稻品种中,‘两优1129’的病穴(株)率最低,为18.51%,‘X009’的病穴(株)率最高,为57.82%,其余品种的病穴率介于两者之间,在12个籼稻品种中表现为抗病的2个,占16.7%,中抗的3个,占25%,中感和感病品种各2个,各占16.7%,高感的3个,占25%。说明黄淮稻区目前推广应用的品种多数为感病品种,没有免疫或高抗品种,感病品种大面积推广种植是水稻病毒病重发的重要原因之一。

4 灰飞虱虫量大、带毒率高

灰飞虱在河南开封每年发生5代,其中以5月上旬-6月上旬麦田一代是全年虫量增长最快、数量最大的时期。麦田一代灰飞虱的虫量和带毒率,决定着当年水稻黑条矮缩病的发生程度,虫量大,带毒率高,田间的有效传毒虫量大,传毒成功的几率高。

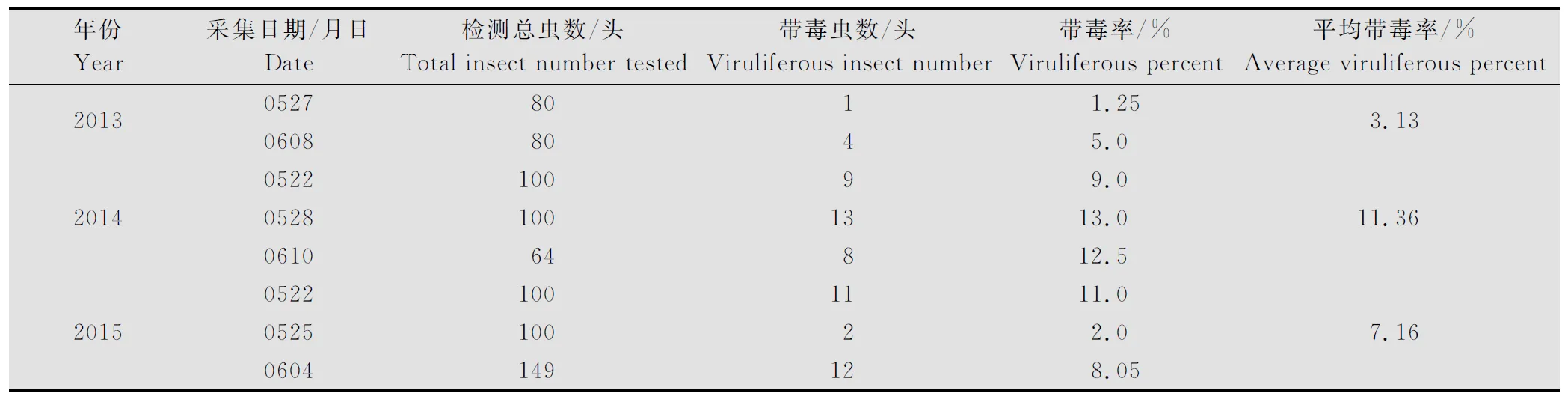

调查表明(见表2),2013年免耕撒播麦田灰飞虱高峰期为5月21日至6月3日前后,最高(5月27日)达1 502.6头/m2,折合667 m2虫量100万头,2014年灰飞虱高峰期为5月20日至6月10日,最高峰(5月28日)2 314.8头/m2,折合667 m2虫量154万头,2015年灰飞虱高峰期为5月20日至6月4日,最高峰(5月28日)1 096.8头/m2,折合667 m2虫量73万头。带毒率监测结果表明(见表3),2013年高峰期带毒率1.25%~5%,平均3.13%,2014年带毒率9%~13%,平均11.36%。2015年带毒率2%~11%,平均7.16%。

表2 2013-2015年开封杜良免耕撒播麦田一代灰飞虱种群数量

水稻黑条矮缩病2013年在开封杜良偏重发生,2014年重度发生,2015年中度偏重发生,充分说明了麦田一代灰飞虱虫量和带毒率与水稻黑条矮缩病发生程度呈正相关。2014年春季低温持续时间长,灰飞虱和小麦生育期均滞后约1周左右,灰飞虱高峰期从5月20日持续到6月10日,较常年延长约7~10 d,加上较高的带毒率,最终导致水稻黑条矮缩病偏重发生。

表3 2013-2015年开封杜良免耕撒播麦田一代灰飞虱带毒率

5 秧苗敏感期与传毒介体灰飞虱高峰期高度重合

研究表明,水稻在8叶龄之前均为感病生育期,而且随着叶龄的增加感病性下降,4叶龄之前是秧苗最易获毒感病的敏感期[47]。开封杜良水稻播种多在5月上旬,麦田一代灰飞虱高峰期为5月下旬至6月上旬,此时5月上旬播种的秧苗恰好处在4叶龄之前的敏感期。

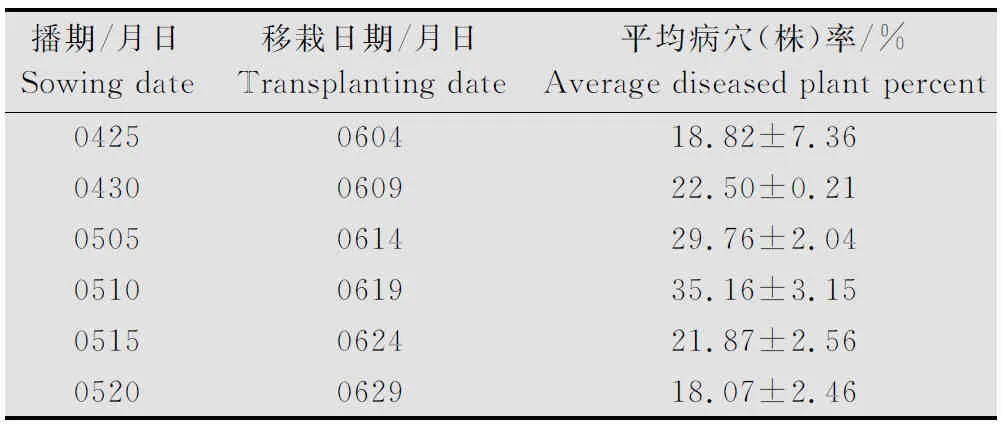

2014年,从4月25日至5月20日,每5天为1个播期,共计设置7个播期,在自然感虫获毒的条件下,秧苗均长至40 d,依次移栽至大田,每个播期设置3次重复。结果表明(见表4),5月10日播种,6月19日移栽的水稻黑条矮缩病发病率最高,平均35.16%,5月5日播种的次之,平均发病率29.76%,4月30日播种的病穴率22.50%,与5月15日的(21.87%)相当,4月25日播种的病穴率(18.82%)与5月20日播种的(18.07%)相当。

表4 播期与水稻黑条矮缩病发生的关系

在开封杜良,5月5日至5月10日播种的占90%以上,使得灰飞虱高峰与秧苗敏感期高度重合,是导致水稻黑条矮缩病暴发流行的重要原因之一。播期试验表明,适当早播或迟播,使秧苗敏感期避开灰飞虱高峰期,可以减轻病害的发生。考虑到水稻生育期较长,迟播可能使水稻晚熟且灌浆不饱满,建议开封杜良稻区应在5月5日之前播种完成。

6 措施不得力,防治不到位

(1) 当地稻农对水稻黑条矮缩病发生原因认识不清,不知道该病要靠“预防为主、治虫防病”,往往与其他病害防治一样,在移栽至大田且表现出症状之后(7月中下旬)才进行喷药防治,贻误了秧田期治虫防病的最佳时期,浪费了人力、物力,收到的是事倍功半、甚至徒劳无功的效果。

(2) 忽视麦田防治,虽注重秧田防治,但于事无补。小麦进入齐穗扬花期之后,在麦田喷雾作业已不方便,当地农民仅在5月上中旬结合小麦“一喷三防”,“捎带”进行麦田灰飞虱防治,此时,越冬代灰飞虱经过产卵繁殖,种群数量猛增,喷药防治效果不佳。已建议将麦田灰飞虱防治提前至3月中下旬进行。

秧田是灰飞虱取食传毒的重要场所。当地农民虽注重秧田防治,每隔数天要喷一次药,药后水面飘落一层虫尸,但是灰飞虱“前仆后继”源源不断从麦田迁入秧田,虫量太大,总有传毒成功的机会。研究表明,灰飞虱最短传毒时间1 min,传毒最低温度4~5℃[12, 19],秧田靠喷雾防治虽能降低发病率,但起不到杜绝发病的效果。

(3) 药剂选择不当。当地农民用于防治灰飞虱的药剂多是高效氯氰菊酯、吡虫啉、啶虫脒等,长期使用这些农药已使灰飞虱产生了较强的抗药性。2005-2006年,浙江省余姚地区灰飞虱对吡虫啉已经产生一定抗性,最高达到6 倍[48]。

(4) 农药喷施方式。目前,当地仍为一家一户的联产承包经营模式,土地经营的规模化、机械化程度较低。农民仍多采用背负式电动或手动喷雾器喷施农药,农药往往喷洒在小麦或水稻的冠层,而灰飞虱活动多在小麦或水稻的基部,因此,喷施的农药对于基部活动的灰飞虱来说往往处于亚致死剂量,而非致死剂量。而且有研究表明,亚致死剂量处理能增加稻飞虱成虫中生殖能力更强的短翅型的比例,此外还增加了虫体内脂肪和糖的含量,从而增加飞虱的迁飞的潜能[49]。

7 问题与展望

河南沿黄稻区,包括开封杜良,种植水稻已有近60年历史,该稻区地理位置相对封闭,与其他稻区相距较远,水稻黑条矮缩病在该稻区2012年首发,并在2013-2015年迅速发展蔓延。值得深思的是,该地水稻黑条矮缩病的毒源来自哪里?是从周边江苏、山东、安徽等稻区通过灰飞虱远距离迁飞传来的,还是直接来自于周边地区的玉米粗缩病?水稻黑条矮缩病毒(RBSDV)和玉米粗缩病毒(MRDV)是同属于呼肠孤病毒科(Reoviridae)斐济属(Fijivirus)的2种病毒,已经证明,中国多地的玉米粗缩病由RBSDV引起而非MRDV[9,2225],RBSDV可以通过麦(或禾本科杂草)-稻(或禾本科杂草)的途径完成侵染循环[12],RBSDV能否通过麦-玉米-麦的途径完成侵染循环?我们认为,开封杜良地区2012-2015年暴发的水稻黑条矮缩病与2009-2011年豫东地区玉米粗缩病暴发流行[42-45]有非常大的相关性,即灰飞虱可能从玉米粗缩病病株上获毒并最终引起该区水稻黑条矮缩病暴发流行,但这仍有待于进一步研究证实。

小麦作为灰飞虱冬、春季最主要的越冬和繁衍生活寄主,在灰飞虱传播农作物病毒病的流行中起重要作用[50]。已经有水稻黑条矮缩病毒(RBSDV)侵染小麦引起小麦绿矮病的报道[27],但关于小麦绿矮病发生危害及田间发生流行规律的报道很少。我们的田间调查表明,小麦绿矮病在当地的发病率2014年为8%~24%,2015年个别田块已超50%,由于RBSDV不经卵传播,因此,小麦绿矮病是RBSDV在田间累积和作物间相互传播的重要桥梁,同时,小麦绿矮病对小麦的直接危害已经不容忽视。

本轮水稻黑条矮缩病在河南沿黄稻区呈现来势迅猛和迅速下降态势。2012年仅零星发生,2013年迅速发展蔓延,2014年达高峰,2015年则迅速下降。本文从六个方面分析了暴发流行的原因,其中最主要的原因是稻套麦(免耕撒播小麦)的耕作制度,一方面为灰飞虱提供了良好的越冬场所,使越冬基数呈数十倍的增长,另一方面,为病毒在寄主间的传播提供极为便利的条件,使病毒在田间更易于富集。其次,麦田灰飞虱防治不力、秧田灰飞虱防控技术措施不到位则是造成该病暴发流行的重要人为因素,药剂选择不当,防治不及时,造成灰飞虱连年积累,最终导致灰飞虱和水稻黑条矮缩病暴发成灾。2015年水稻黑条矮缩病迅速下降,则与前2年的综合防控技术跟进密切相关,2014年春季,大面积防治麦田灰飞虱越冬代,从总体上压低了灰飞虱的虫口密度,秧田普遍使用防虫网覆盖切断传毒,因此,2015年水稻黑条矮缩病也随之减轻。虽然如此,水稻黑条矮缩病仍是沿黄稻区不可掉以轻心的重要病害之一。

[1]何家泌.水稻病毒病的种类、分布及其特性[J].河南农业科学,1999(11):1821.

[2]陈声祥.水稻病毒病发生现状及研究进展[J].浙江农业学报,1996(1):4142.

[3]王华弟,祝增荣,陈剑平,等.水稻黑条矮缩病发生流行规律、监测预警与防控关键技术[J].浙江农业学报,2007,19(3):141146.

[4]陈声祥,吴惠玲,廖璇刚,等.水稻黑条矮缩病在浙中的回升流行原因分析[J].浙江农业学报,2000(6):287289.

[5]卢百关,秦德荣,方兆伟,等.苏北地区水稻黑条矮缩病暴发流行原因及防控对策[J].江苏农业科学,2009(4):148149.

[6]刘延刚,颜莹洁,张春艳,等.水稻黑条矮缩病的发病原因及综合治理对策[J].山东农业科学,2012,44(1):9598.

[7]任跃全,高加力,刘冬梅,等.鲁西南滨湖水稻黑条矮缩病流行原因分析与防治对策[J].农业科技通讯,2012(6):170171.

[8]张惠琴,张水妹,周奶弟.水稻黑条矮缩病暴发原因及防治对策[J].江西植保,2003,26(1):910.

[9]Zhang Hengmu, Wang Huadi, Yang Jian, et al. Detection, occurrence, and survey of rice stripe and black-streaked dwarf diseases in Zhejiang Province, China [J].Rice Science,2013,20(6):383390.

[10]朱凤美,肖庆璞,王法明,等.江南稻区新发生的几种稻病[J].植物保护,1964,2(3):100102.

[11]中国科学院上海生化所病毒组.水稻黑条矮缩病病原体研究1.传毒灰飞虱体内类似病毒质粒[J].中国科学,1974(2):158167.

[12]阮义理,陈声祥,林瑞芬,等.水稻黑条矮缩病的研究[J].浙江农业科学,1984(4):185187.

[13]陈声祥,林瑞芬,阮义理,我国大陆水稻病毒病研究进展[J].植物保护,1984,10(5):34.

[14]阮义理,蒋文烈,林瑞芬.稻病毒病介体昆虫灰飞虱的研究[J].昆虫学报,1981,24(3):283289.

[15]陈声祥,余舰斌,秦文胜,等.温州市郊杂交水稻矮化病研究——Ⅰ.传播介体、寄主、症状及病原形态[J].中国病毒学,1993,8(4):373378.

[16]Boccardo G, Milne R G. Plant reovirus group [M]. CMI /AAB Descriptions of Plant Viruses,1984.

[17]Sulochana C B. Leafhopper and planthopper transmitted viruses of cereal crops [J].Proceedings: Animal Sciences,1984,93(4):335338.

[18]陈声祥,张巧艳.我国水稻黑条矮缩病和玉米粗缩病研究进展[J].植物保护学报,2005,32(1):97103.

[19]孙枫,徐秋芳,程兆榜,等.中国水稻黑条矮缩病研究进展[J].江苏农业学报,2013,29(1):195201.

[20]兰莹,周彤,范永坚,等.水稻对灰飞虱传播的两种病毒病抗性的研究进展[J].江苏农业学报,2012,28(6):14801486.

[21]周彤,王英,吴丽娟,等.水稻品种抗黑条矮缩病人工接种鉴定方法[J].植物保护学报,2011,38(4):301305.

[22]张恒木,雷娟利,陈剑平,等.浙江和河北发生的一种水稻、小麦、玉米矮缩病是水稻黑条矮缩病毒引起的[J].中国病毒学,2001,16(3):246251.

[23]Fang S, Yu J, Feng J, et al. Identification of rice black-streaked dwarf fijivirus in maize with rough dwarf disease in China[J].Archives of Virology,2001,146:167170.

[24]Zhang Hengmu, Chen Jianping, Lei Juanli, et al. Sequence analysis shows that a dwarfing disease on rice, maize and wheat in China is caused byRiceblack-streakeddwarfvirus(RBSDV)[J].European Journal of Plant Pathology,2001,107:563567.

[25]Azuhata F,Uyedai I,Kimura I,et al. Close similarity between genome structures of rice black-streaked dwarf and maize rough dwarf viruses [J].Journal of General Virology, 1993,74:12271232.

[26]Zhou T,Wang Y,Fan Y J, et al. First report ofRiceblack-streakeddwarfvirusinfecting barley in Jiangsu,China[J].Journal of Plant Pathology,2010,92:118.

[27]龚祖埙,沈菊英,陈巽祯,等.我国禾谷类病毒病的病原问题——(Ⅷ).玉米粗缩病病原的研究[J].生物化学与生物物理学报,1981,13(1):5559.

[28]周彤,王英,吴丽娟,等.水稻品种抗黑条矮缩病人工接种鉴定方法[J].植物保护学报,2011,38(4):301305.

[29]南京农业大学.农业昆虫学[M].南京:江苏科学技术出版社,1991:203.

[30]周益军.水稻条纹叶枯病[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:218.

[31]Kuribayshi K, Shinkai A. On the new disease of rice, black-streaked dwarf [J].Annals of the Phytopathological Society of Japan,1952,16:41.

[32]陈伦.余姚县水稻黑条矮缩病的初步调查[J].浙江农业科学,1964(3):123127.

[33]刘国镕,张绪振,孙庆玲,等.玉米新病害“矮化病”调查简报[J].河北农业学报,1964,3(4):6263.

[34]陈巽祯,杨满昌,刘信义,等.玉米粗缩病发生规律及综合防治研究[J].华北农学报,1986,1(2):9097.

[35]周益军,范永坚,程兆榜,等.江苏省玉米病毒病研究:I.玉米粗缩病的发生与病原初步鉴定[J].江苏农业学报,1998,14(4):246248.

[36]Liu W, Gray S, Huo Y, et al. Proteomic analysis of interaction between a plant virus and its vector insect reveals new functions of hemipteran cuticular protein [J].Molecular & Cellular Proteomics,2015,14:22292242.

[37]Bai Fengwei, Yan Jian, Qu Zhicai, et al. Phylogenetic analysis reveals that a dwarfing disease on different cereal crops in China is due toRiceblackstreakeddwarfvirus(RBSDV)[J].Virus Genes, 2002, 25(2):201206.

[38]陈鸿逵.浙江省稻、麦、玉米的几种病毒病及其防治意见[J].浙江农业科学,1966(4):168169.

[39]董国堃,汪恩国,罗桂楼,等.连晚杂交稻黑条矮缩病的发生危害特点及防治对策[J].浙江农业学报,1999,11(6):364367.

[40]袁士荣,孙登娥.苏北沿海地区水稻黑条矮缩病发生规律及防治对策研究[J].大麦与谷类科学,2013(4):6162.

[41]徐蕾,吴佳文,郭竹,等.扬州市邗江区水稻黑条矮缩病发生规律及防治对策[J].江苏农业科学,2011(1):156158.

[42]杨秀梅,孙鹏,宋玉,等.2008~2009年新沂市水稻黑条矮缩病重发原因及防控对策[J].中国植保导刊,2010,30(9):2224.

[43]马玉萍,潘立高,周伟民,等.近几年来水稻黑条矮缩病重发生特点及原因分析[J].现代农业科学,2009,16(3):167169.

[44]赵国建,吴欣,李绍伟,等.豫东地区玉米粗缩病大流行的原因分析及防治对策[J].陕西农业科学,2011(1):109110,117.

[45]党增青.2010年玉米粗缩病在开封市大发生的原因及防治对策[J].农业科技通讯,2011(6):138139.

[46]张晓婷,高飞,张立荣,等.河南省部分地区玉米粗缩病暴发原因分析与防治对策[J].河南农业科学,2011,40(2):100102.

[47]周彤,吴丽娟,王英,等.水稻对黑条矮缩病感病生育期研究初报[J].华北农学报,2010,25(6):128131.

[48]张晓婕,陈建明,陈列忠,等.浙江省灰飞虱对吡虫啉、锐劲特和毒死蜱的抗药性监测[J].浙江农业学报,2007,19(6):435438.

[49]Yin Jianli, Xu Haiwei, Wu Jincai, et al. Cultivar and insecticide applications affect the physiological development of the brown planthopper,Nilaparvatalugens(Stål) (Hemiptera: Delphacidae)[J].Environmental Entomology,2008,37:206212.

[50]程兆榜,邓金花,岳盈彩,等.江苏小麦条纹病毒病和中国小麦花叶病的初步鉴定[J].植物病理学报,2005,35(6):125128.

(责任编辑:田喆)

Analysis of the reason for the outbreak epidemics of the rice black streaked dwarf disease: Kaifeng in Henan Province as an example

Ren Yingdang1,Lu Chuantao1,Wang Xifeng2

(1. Institute of Plant Protection, Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou450002, China; 2. State Key Laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing100193, China)

Rice black streaked dwarf disease was firstly reported in China in Yuyao, Zhejiang Province. Its epidemics was found in Zhejiang, Jiangsu and Shanghai during 1964-1966. It disappeared in these regions after 1967, but caused disaster again in Zhejiang during 1991-2002. Since 2006, this disease occurred widely in Jiangsu, Zhejiang and Shandong, and became one of the most important rice diseases in the above-mentioned provinces. In the rice growing areas along the Yellow River of Henan Province, outbreak and serious epidemics of rice black streaked dwarf disease were found during 2013-2014. In this review, the reasons for the outbreak epidemics of rice black streaked dwarf disease in Kaifeng were analyzed, including continuous cropping of rice and wheat, high population and percentage of viruliferous vectorLaodelphaxstriatellus, a large area of susceptible rice varieties, high coincidence of emergence peak of vector insects with seedling stage.

rice black streaked dwarf disease;Laodelphaxstriatellus;outbreak epidemics

20160322

20160325

河南省科技创新人才计划(杰出青年)项目(1441000510018);农业科技成果转化资金项目(2012GB2D000282);公益性行业(农业)科研专项(201303021)

E-mail:xfwang@ippcaas.cn

S 435.111.49

A

10.3969/j.issn.05291542.2016.03.002

致谢:河南省农业科学院植物保护研究所冯超红、杨琳琳,开封市祥符区农业科学研究所姜军、李相峰参加调查,特此致谢。