新疆哈巴河县额得克金矿点地质特征初探

2016-08-31李明新疆地矿局第二区调大队昌吉831100

李明(新疆地矿局第二区调大队 昌吉 831100)

新疆哈巴河县额得克金矿点地质特征初探

李明

(新疆地矿局第二区调大队 昌吉 831100)

本区金矿化赋存在中泥盆统托克萨雷组(D2t)中,为一套灰绿色变质中细粒砂岩及少量的绿泥绢云片岩、千枚岩组成。原岩普遍经受区域动力-热力作用变质而形成浅变质岩类。区内断裂构造较发育,以北东向和近南北向断裂为主。主要构造特征表现为强烈挤压与局部引张,碎裂岩化、糜棱岩化显著,劈理、片理化带发育。区内岩浆岩以脉岩为主,主要有糜棱岩化闪长岩脉和石英脉;其次还有少量的细粒花岗岩脉和闪长岩脉。区内金矿化赋存于浅灰绿色糜棱岩化闪长岩夹石英细脉中,本次工作共发现2条矿化蚀变带,在Ⅰ号矿化蚀变带中可圈出金矿化体7条和金矿体2条,平均品位分别为(0.22~0.68)× 10-6,(1.18~3.98)×10-6。通过对额得克金矿地质特征和矿床成因分析,认为该矿成矿类型为以变质作用为主的岩浆热液后期叠加改造形成的构造蚀变岩型金矿,其岩浆热液对成矿起到了关键作用。

额得克金矿 地质特征 变质 热液 构造蚀变带 成因

1 区域地质背景

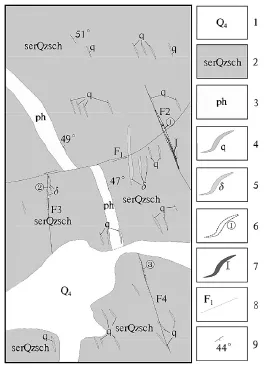

研究区位于西伯利亚板块与准噶尔板块的缝合线附近,属准噶尔晚古生代早期活动大陆边缘,构造上处于玛尔卡库里深大断裂西南(图1),该地区主要由早、中泥盆世岩浆活动带、弧后盆地、岛弧和洋盆火山沉积岩系及晚泥盆世-早石炭世残留火山沉积岩系组成。本区历经多期次构造运动,构造形迹十分复杂。褶皱构造自东向西有喀拉托别-加曼阔依塔斯背斜、阿克萨依向斜、布托别山背斜,褶皱轴面直立或向东陡倾。

区内断裂构造发育,主要为北西向玛尔卡库里区域性大断裂及次级的北北西、北北东、近东西向断裂构造。玛尔卡库里大断裂北东以铜及多金属矿产为主,南西以金矿产为主,对成矿有制约作用。

复杂的地质作用和多期次构造运动,使本区显示强烈挤压的构造特征,局部构造形迹呈反“S”型。

区内岩浆岩发育,中酸性侵入岩大面积出露。主要为别列则克黑云英闪岩岩体群,由萨热乌增岩体、柯立巴依岩体和东格勒岩体组成,均位于研究区东部。岩体外接触带热接触变质普遍,角岩发育。

区内脉岩也较发育,主要脉岩有石英闪长(玢)岩、斜长花岗岩、钠长细晶岩、石英碳酸盐等脉岩,具有多期次、多成因、成带分布的特征。其中石英闪长(玢)岩、石英脉为主要含金载体。

研究区内变质作用发育,变质作用类型较齐全。主要为区域变质作用、动力变质作用、热流变质作用、混合岩化作用、花岗岩化作用等。

区域变质作用区内较普遍,形成绿片岩相~绢云母带、黑云母带,以及铁铝榴石角闪岩相~石榴石、十字石、兰晶石带和硅线石带。混合岩化和花岗岩化作用是区域变质作用的渐进发展,形成混合岩、混合花岗岩。

动力变质作用和热流变质作用强烈,是在区域变质作用的基础上,沿北西向压性或压扭性断裂及其旁侧次级断裂分布,在区内形成角砾岩化带、糜棱岩化带等。主要表现为岩石普遍具片理化、绿泥石化及千枚岩化和脆韧性变形特征,部分泥钙质岩石发生重结晶,局部可见膝折现象。

区内各种变质作用,尤其是区域变质作用、动力变质作用和热流变质作用,对测区内各种内生矿产的形成具有重要作用。

本区金矿化赋存在中泥盆统托克萨雷组(D2t)一套灰绿色变质中细粒砂岩及少量的绿泥绢云片岩、千枚岩中,原岩经受区域动力-热力作用变质普遍形成浅变质岩类。金矿化与构造关系密切,岩浆热液为矿物质主要来源。

2 矿区地质

2.1地层

矿区出露的地层,主要为中泥盆统托克萨雷组(D2t);其次有少量第四系。

(1)中泥盆统托克萨雷组(D2t):出露于工区中北部,由灰绿色变质中细粒砂岩及少量的绿泥绢云片岩、千枚岩组成,受区域动力-热力作用已轻微变质。在矿区一带地层走向主要为北西向,倾向75°,倾角65°~85°,向南、北均延出区外。

图1 额得克金矿点大地构造位置图

灰绿色变质中细粒砂岩(mss),变余中细粒砂状结构(残留砂状结构),定向构造,长石、石英残留较好,呈次棱角状-次圆状,粒径主要为0.25~0.06mm的细砂,次为0.5~0.25mm的中砂,长石为斜长石,石英具波状消光,有轻微变质重结晶,其余均以重结晶为隐晶~微粒状长石、石英、显微鳞片状绢云母、绿泥石集合体,定向分布。含少量磁铁矿、褐铁矿。成分分布不均匀,绿泥石、褐铁矿常聚集呈团块状分布。残留砂屑40%(长石5%、石英35%),变质矿物(长石+石英25%、绢云母20%、绿泥石15%)。

灰绿色绢云母石英片岩(serqzsch),鳞片变晶结构,片状构造,岩石主要由长石、绢云母、石英等矿物构成,该岩石主要在工区东北、西南部,大面积分布。

浅灰绿色千枚岩(ph),鳞片变晶结构,千枚状构造,主要由长石、石英、绢云母等组成,该岩石主要分布在工区中北部。

(2)第四系(Q):主要分布于工区南部及沟谷、洼地等。为砾、砂、粘土等,分选不好,磨圆度较差。

2.2构 造

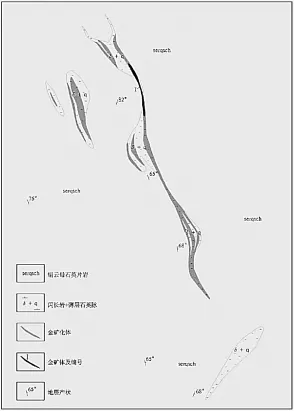

区内断裂构造较发育,以北东向和近南北向断裂为主。

北东向断裂(F1):具有多期次活动的特点,是本区主要构造。该断裂纵贯矿区中部,区内长度约1.6 km,沿走向70°~80°呈舒缓波状延出图外。沿断裂破碎带发育,宽度达20~50m,石英脉密集分布。断裂带附近岩石普遍具较强的片理化、局部碎裂岩化、硅化、绿泥石化、绢云母化。

近南北向断裂(F2、F3、F4):与区域构造线方向一致,为次级压扭性断裂。在本区常形成构造破碎带,一般长数千米,宽数十米,带内岩石破碎,具碳酸盐化、褐铁矿化、硅化等蚀变,与金矿化关系密切。

2.3岩浆岩

区内无大的岩浆岩体出露,但岩脉较发育,主要为糜棱岩化闪长岩脉和石英脉,其次还有少量的细粒花岗岩脉和闪长岩脉,呈脉状体顺层产出,宽几十厘米至几米,长几十米至数百米,断续相连,其中糜棱岩化闪长岩脉、石英脉局部密集分布呈脉带。闪长岩脉均具不同程度的糜棱岩化、绢云母化、硅化、高岭土化、碳酸盐化、褐铁矿化蚀变,个别脉岩片理化发育,局部碎裂岩化。

3 矿床地质特征

3.1矿化蚀变特征

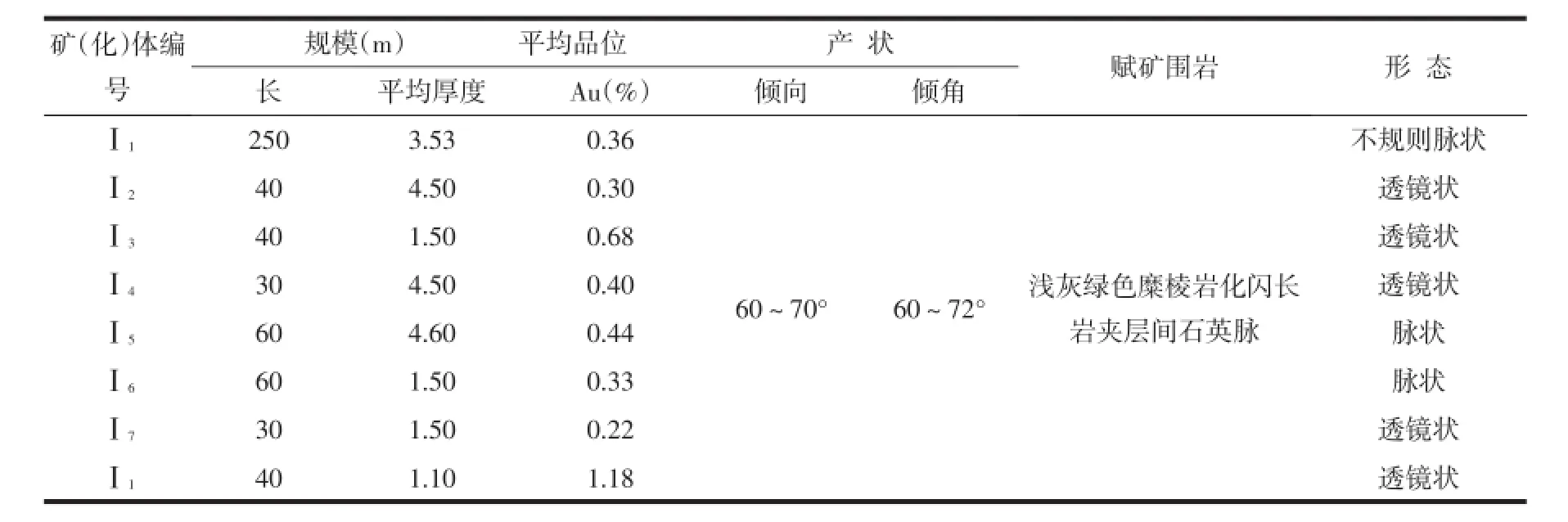

区内金矿化赋存于浅灰绿色糜棱岩化闪长岩夹石英细脉中,共发现2条矿化蚀变带(即Ⅰ、Ⅱ号矿化蚀变带),在Ⅰ号矿化蚀变带中可圈出Ⅰ1号、Ⅰ2号、Ⅰ3号、Ⅰ4号、Ⅰ5号、Ⅰ6号、Ⅰ7号金矿化体7条,圈出金矿体1条(编号为Ⅰ1号),见图2。

Ⅰ号矿化蚀变带:分布于研究区东北部,F1断裂南侧,总体走向165°~345°,受北北西向断裂控制,长约300m,最宽约25m,最窄处约2m,呈膨胀收缩状、不规则带状展布。带内岩性主要为浅灰绿色糜棱岩化闪长岩夹石英细脉(局部夹少量的绿泥绢云片岩及变粉砂岩),层间石英细脉密集,呈细脉状、透镜状及团块状产出,一般宽几毫米至几十毫米,局部宽约几十厘米,具蜂窝状、孔洞状、团块状褐铁矿化。岩石具较强的片理化,绿泥石化强烈,局部具较轻的碳酸盐化、硅化、高岭土化等。围岩为灰绿色变砂岩及少量灰绿色绢云母石英片岩,具星点状褐铁矿化,局部碳酸盐化、碎裂岩化。地层产状:60°~70°∠60°~72°。该带内共发现7条金矿化体和1条金矿体。

Ⅱ号矿化蚀变带:分布于研究区中部偏东,总体走向近南北向,受近南北向断裂控制。蚀变带长约300m,宽约20~100m,沿F1断裂两侧展布。

带内岩性主要为灰绿色变质中细粒砂岩夹少量的绿泥绢云片岩,层间石英细脉含量相对较少,石英呈细脉状、透镜状及团块状产出,一般宽几毫米至几十毫米,局部宽约十几厘米,具条带状、团块状褐铁矿化。岩石具片理化、局部碎裂岩化,较轻的碳酸盐化、高岭土化等,绿泥石常聚集呈团块状分布,在较破碎的绿泥绢云石英片岩中偶见孔雀石化。在该带矿化蚀变较好地段进行了地表工程揭露,刻槽样结果显示金矿化相对较弱,为0.08×10-6。地层产状:80°~100°∠70°~84°。

工区岩石蚀变现象较普遍,主要有褐铁矿化、绿泥石化、绢云母化、硅化、碳酸盐化、少量高岭土化等。与金矿化有关的蚀变主要是褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化。

图2 研究区平面地质图

3.2矿(化)体特征

在Ⅰ号矿化蚀变带中可圈出7条金矿化体和1条金矿体(图3),长30~250m,宽1.5~4.6m,呈脉状(片理化)、膨胀收缩状、肠状、透镜状展布,局部出现分枝复合现象,矿化体走向北北西,倾向北东。已知各矿(化)体的特征见表1。

3.3矿石特征

金矿化主要赋存于浅灰绿色糜棱岩化闪长岩夹石英细脉(局部夹少量的绿泥绢云片岩及变粉砂岩)中,镜下名称为浅灰色眼球状长英质糜棱岩,糜棱结构,眼球状构造、假流动构造为主。岩石经糜棱岩化作用后,由残斑和糜棱基质组成。残斑:均已蚀变为绿泥石,褐铁矿集合体,呈眼球状、透镜状,长轴平行定向排列,粒径约0.6~1.2mm,孤立的分布于糜棱基质条带中,约占25%。糜棱基质:均为动态重结晶的隐晶状长英质、显微鳞片状绢云母集合体,呈塑变拉长状,粒径<0.02mm,常形成不同颜色、粒度和矿物成分的长条带平行定向排列,绕过残斑分布,岩石显示较明显的假流动构造。长英质约占60%,绢云母约占15%。

图3 矿(化)体平面图

岩石层间石英细脉密集,呈细脉状、透镜状及团块状产出,一般宽几毫米至几十毫米,局部宽约几十厘米,具蜂窝状、孔洞状、团块状褐铁矿化。较强的片理化,绿泥石化强烈,局部具较轻的碳酸盐化、硅化、高岭土化等。围岩为灰绿色变砂岩及灰绿色绢云母石英片岩,具星点状褐铁矿化,局部碳酸盐化。

3.4矿床成因

3.4.1矿物物质来源

本区金矿床赋存于中泥盆统托克萨雷组第三、第二岩性层的变中细砂岩及变粉砂岩,局部有绿泥绢云千枚岩。金及其他元素来源于华力西中期第三期侵入的黑云英闪岩。结合区域成矿特点,金及其它多金属元素主要赋存于中泥盆统托克萨雷组变粉砂岩、千枚岩中及顺层侵入的石英闪长岩脉中。

表1 勘查区金矿(化)体特征一览表

3.4.2构造控矿

研究区金矿体产于构造蚀变带内,其空间分布严格受构造带控制,矿区岩层在东南萨热乌增黑云英闪岩的挤压下,发生扭曲变形,成矿热液顺构造带顺层侵入,交代早期岩石,并在一定部位富集成矿。

研究区位于黑云英闪岩周围,分布了许多规模大小不一的金矿体。这是华力西中期岩浆活动的强大热动力,把地下深处的大量成矿物质沿构造带通道输送上来的结果。

综上所述,额得克金矿点的成因类型是一个多成矿物源、以变质作用为主的岩浆热液后期叠加改造形成的构造蚀变岩型金矿,其岩浆热液对成矿起到了关键作用,成矿时期属华力西中期第三次侵入时期,代表岩体为黑云英闪岩岩体。

3.5找矿标志

3.5.1蚀变矿化标志

额得克金矿区矿化蚀变,岩性,构造带表现明显,石英脉、石英闪长岩露头均可看到褐铁矿化现象,绿泥绢云千枚岩、变细砂岩、变粉砂岩地表部分也可以看到碳酸盐化、褐铁矿化等标志。

3.5.2地层标志

区内金矿赋存于中泥盆统托克萨雷组第三岩性段的浅变质岩岩系中,岩性以变粉砂岩、绿泥石化千枚岩、石英闪长岩岩相为主,次为石英岩脉,因此,在沃多克地区,地层也可成为直接的找矿标志。

3.5.3岩性标志

石英闪长岩脉可做为本地区最直接找矿标志。

3.5.4构造标志

本区金矿床严格受构造控制,其规律一般为:沿萨热乌增黑云英闪岩东西均为环黑云英闪岩的缓弧形,走向为NNE和NNW数条断裂带紧密排列,产状变化大。由此可见,构造也是找矿主要标志之一,特别是多期活动的构造,更易成为成矿的最有利部位。

3.5.5岩浆岩标志

本区主要岩浆岩为华力西中期黑云英闪深成侵入岩,来自于地下深部含矿物质较多,围绕岩体周围金矿点星罗棋布,说明其四周是找矿的有利靶区。

3.5.6化探异常

化探异常也是找矿的主要标志。

[1]中国矿床发现史(新疆卷).[M]编委会.北京:地质出版社,1996.

[2]姚凤良,孙丰月.矿床学教程[M].北京:地质出版社,1982.

[3]刘德权,唐延龄,周汝洪.中国新疆矿床成矿系列.北京:地质出版社,1996.

[4]吴富,蔡永彪.新疆多拉纳萨依金矿床地质特征和成矿机理探讨.新疆有色金属.2003.

[5]王有标,赵殿甲,等.中国新疆金矿床.北京:地质出版社2006.06.

[6]陈洪冶,李立志,李雪梅.矿床学.北京:地质出版社,2007.7.

[7]涂光炽,孙枢,等.中国新疆优势矿产成矿规律.北京:地质出版社.2003.

[8]汪玉珍,刘玉琳,新疆多拉纳萨依金矿床成因初探.新疆地质[J],1992.10.2.

[9]朱志澄,曾佐勋,樊光明.构造地质学[M].武汉:中国地质大学出版社,1990.

[10]吴富,等.新疆哈巴河县沃多克金矿地质报告.

收稿:2016-02-06

10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.04.003