大气颗粒物源解析技术的对比分析

2016-08-31林明宇兰州大学13级学生

林明宇兰州大学13级学生

大气颗粒物源解析技术的对比分析

林明宇

兰州大学13级学生

摘要:本文主要从国内外大气颗粒物的源解析技术发展概况出发,对化学质量平衡模型(CMB)及二重源解析模型的原理、优缺点进行了分析,提出了化学质量平衡模型(CMB)及二重源解析模型的适用范围。

关键词:大气颗粒物;源解析技术;CMB模型;二重源解析模型

1 引言

大气颗粒物(Atmospheric Particulate Matters)是大气中存在的各种固态和液态颗粒物的总称。世界卫生组织下属国际癌症研究机构(IARC)2013年10月17日发布报告,首次指认大气污染“对人类致癌”,并视其为普遍和主要的环境致癌物。由于大气颗粒物对大气环境和人类健康危害很大,有害颗粒物成分在大气中存留时间较长、波及范围较广,必须对其进行系统地治理。为了采取更有针对性的治理方案,有必要分析清楚他们的来源。

2 大气颗粒物源解析技术发展概况

源解析技术是通过对大气颗粒物来源进行分析,定性识别对受体(接收环境)有贡献的污染源,并定量计算各污染物的贡献率。

在早期的环境评估中,人们主要用扩散模型分析颗粒物源的排放资料,结合扩散路程中的温压湿风等即时气象要素,进行颗粒物空间分布的评估,计算大气颗粒物对所研究地点的污染物的贡献率。扩散模型的确可以很好地反映污染物与大气环境质量之间的定量关系,从而有效地治理大气颗粒物污染。但是大多数情况下,我们很难准确地测得污染源排放的总量以及污染物在传播过程中的气象要素数据。为了更好地解决这一问题,上世纪70年代,人们把着眼点从排放源转移到受体。即通过大气颗粒物采样仪器和化学成分分析方法对受体的污染物成分进行分析,即使在缺少污染源信息以及气象要素资料的情况下,也能很好地获得各个污染物对受体的贡献率。因此,受体模型——以化学质量平衡模型(CMB)为代表,自70年代问世以来,得到了迅速发展。

3 化学质量平衡模型(CMB)及二重源解析技术

3.1化学质量平衡模型(CMB)及二重源解析技术的基本原理

CMB模型的基本原理就是质量守恒原理,即从污染源扩散向受体的那部分污染物在传送过程中100%的贡献给受体。

CBM模型是由一组线性方程构成的,有以下几个基本假设:

(1)可以识别出对环境受体中的大气颗粒物有明显贡献的所有污染源类,各污染源类所排放的颗粒物的化学组成有明显的差别;

(2)各污染源类所排放的颗粒物的化学组成相对稳定,化学组分之间无相互影响;

(3)各污染源类所排放的颗粒物之间没有相互作用,在传输过程中的变化可以忽略;

(4)元素个数必须大于源的个数;

(5)各类污染源排放出来的颗粒物的化学组成有明显的差异;

(6)测样方法的误差是随机的,符合正态分布。

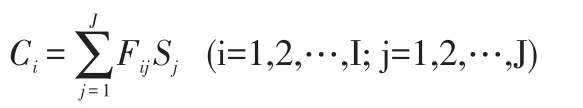

根据上述假设,CBM模型表示为每种化学元素的受体浓度等于贡献率浓度和源成分谱的元素含量乘积的线性和。设受体颗粒物中元素i的浓度为Ci,则

式中Ci为大气颗粒物i的浓度测量值,单位为μg/m3;Fij为第j类源的颗粒物中元素i的质量分数;Sj为第j类源贡献的质量浓度计算值,单位为μg/m3;J为类的数目,j=1,2,…,J;I为元素的数目, i=1,2,…,I。当拟合元素数目(I)大于或等于拟合源数目(J)时,根据测得的它们在大气中的浓度Ci及排放源成分谱Fij,可计算得到各个排放源对该受体的贡献值Sj和相应的贡献率βj。

CMB模型应用中,有时在污染物从污染源到监测点的扩散过程中,由于扬尘等二次排放源对污染源的贡献率产生影响,能否将扬尘等二次源的信息准确的分辨出,将直接影响到一次污染源贡献率的计算结果。为此冯银厂等在充分分析和研究扬尘这一特殊颗粒物排放源类的组成及排放特点的基础上,在国际上首次提出了二重源解析技术。这种技术将土壤风沙尘、煤烟尘、建筑尘、钢铁尘、机动车尾气尘视为单一的一次污染尘源,将扬尘看作是混合二次污染扬尘源。扬尘既可以看作是单一的一次污染尘源的受体,也可以看作监测点受体的排放源。故可以运用CMB模型对“单一尘源——监测点受体”,“单一尘源——混合扬尘源”,“混合扬尘源——监测点受体”这三次颗粒污染物的传递过程进行解析,扣除混合扬尘源对监测点受体的贡献作用,即可得出单一尘源对受体污染物的贡献率,解决了同时解析出单一尘源和混合扬尘源对受体的贡献率重叠的问题。

3.2CMB模型与二重源解析技术对比分析

(1)CMB模型的优点

运用质量守恒定律,思路清晰简单,便与接收,是应用最广泛的源解析模型。

(2)CMB模型的缺点

要经常检测原样品污染物元素质量分数和受体样品各污染物元素的浓度,列出数据清单,不断更新污染源组分谱,工作量较大,并要求成分谱全面,需花费大量财力和人力。而且在多来源体系中,各排放源的独立线性很难满足。不过美国国家环保局(EPA)已经采用奇异值分解和T统计法来诊断线性相关源的情况。[4]另外从污染源扩散到监测点的过程中,不能排除扬尘等二次污染源的影响。而二重源解析技术解决了这一问题。

(3)CMB模型的适用范围

适用于源数目多的体系,并能得到各源的绝对贡献率,但不适合应用于缺少污染源的化学成分谱的对象。

(4)二重源解析技术的优点

①排除了扬尘等二次污染源对污染源到监测点受体的贡献率的影响。

②解决了混合扬尘源与单一尘源的严重共线性对受体贡献交叉重叠的问题。

(5)二重源解析技术的缺点

需要检测混合扬尘中元素质量分数和各元素的浓度,加大了计算工作量。

(6)二重源解析技术适用范围

适用于浮尘现象严重,并且浮尘对污染物传递过程影响明显的地区。

4 结语

大气颗粒物的源解析技术从传统的源分析方法发展到早期的扩散模型单纯解析污染物的来源,逐步发展到现今的定量估计各污染源贡献的受体模型,又进一步发展到受体模型的改进方法。这些事实从侧面反映出人们对于空气质量和大气环境的重视程度逐渐增加。源解析技术已经取得了可喜的成就,但改进已有的源解析技术,研究创新出更准确的源解析技术,并以此探究颗粒源的来源和机理,仍然是当今人类面临的艰难课题。因此,我们应加强源解析技术的解法和程序的研究,进一步对源成分普进行基础性研究,使其能更准确地反映污染物的来源。

参考文献:

[1]戴树桂,朱坦,白志鹏.受体模型在大气颗粒物源解析中的应用和进展[J].中国环境科学,1995,(04).

[2]United States Environmental Protection Agency.Receptor Model Technical Series,Volume III,EPA-450/4-90-004,1990, Research Triangle Park,A-3-A-9

[3]冯银厂,白志鹏,朱坦.大气颗粒物二重源解析技术原理与应用[J].环境科学,2002,23:106-108

[4]金蕾,华蕾.大气颗粒物源解析受体模型应用研究及发展现状[J].中国环境监测,2007,23(1):38-41