高校档案向社会开放:现状及阻力分析

2016-08-24廖颖

■廖颖

高校档案向社会开放:现状及阻力分析

■廖颖

《普通高等学校档案管理办法》和《高等学校档案管理办法》等相关法规在不同时期为高校档案向社会开放提供了主要依据,但目前我国高校档案向社会开放的水平仍普遍低下,绝大多数高校档案机构均未开展过档案向社会开放工作。究其原因,高校档案向社会开放存在不少阻碍因素,主要包括以下四个方面:一是传统档案工作理念与模式带来的负面影响;二是档案开放法律体系内部存在冲突;三是缺乏相应的惩罚与免责机制;四是配套条件尚未成熟。

高等学校档案开放阻碍因素

一、高校档案向社会开放的依据

20世纪80年代,随着我国开放历史档案相关政策的出台,高校档案向社会开放也被提上议程。1989年10月,原国家教育委员会发布施行《普通高等学校档案管理办法》(简称“6号令”),对高校档案的开放主体、开放档案的利用与公布、不宜开放的范围等方面做了规定。其条文明确规定:高校档案馆应按照规定向全校和社会开放档案,高校综合档案室所保存的档案,主要供本校利用;凡持有合法证明的单位或个人,在说明利用档案的目的和范围后,均可查阅利用属开放范围的档案;涉及党和国家秘密的、专利或技术秘密的、个人隐私的或档案形成部门规定限制利用的档案,均不属于开放的范围。[1]6号令的以上规定,在整体框架上确定了高校档案向社会开放的原则。

1993年11月,原国家教育委员会发布《高等学校档案工作规范》,在6号令的基础上进一步对高校档案开放工作作了更加具体的要求。如在开放主体方面明确规定:“已建馆的学校,对馆藏档案,自形成之日起满三十年的,除未解密或需要控制使用部分外,均应按国家规定,报校长批准后,分期分批向社会开放,未建馆的不向社会开放”。[2]

2008年8月,教育部和国家档案局联合发布《高等学校档案管理办法》(简称“27号令”),对高校档案向社会开放又作了新的规定。相较于6号令,27号令对高校档案向社会开放方面的内容所作的一个重要调整是:明确开展档案的开放和利用工作是高校档案机构的管理职责之一。[3]这意味着,高校档案开放主体范围从6号令规定的“高校档案馆”扩展为“高校档案机构”(含高校档案馆和综合档案室),高校档案开放范围将进一步扩大。

二、高校档案向社会开放的现状

自1989年6号令发布实施开始计算,我国高校档案开放工作发展至今已有二十多年的历史,但实际的开放实践成效并不显著。

从我国开放档案的历史来看,截至目前开放档案仍主要限于各级国家档案馆保存的档案,高校档案机构保存的档案仅占少数。根据教育部相关部门的调查,2007年,72所教育部直属高校开放档案1432328卷(件),仅占馆藏档案总量的23.96%。[4]这仅是教育部直属高校档案开放的情况,如果将范围扩大到全国高校,其档案开放程度必定远远低于这个水平。另据有关调查,“我国高校仅有10%左右的教学与科研档案能够被社会公众所利用,而这10%的档案被社会公众利用的途径只有两种:一种是教师与科研人员自行发表公开而被公众获知的成果;一种是教学或科研人员主动对外公开相关研究成果。”[5]这也从侧面反映了我国高校档案低水平向社会开放的现实。

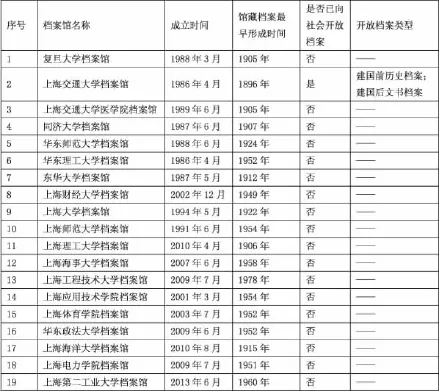

据笔者2016年1月对上海地区高校档案向社会开放情况的调查,在已经设立档案馆的19所上海高校中,仅上海交通大学档案馆开展过档案向社会开放工作(其开放档案范围主要包括大部分建国前的历史档案,以及一部分建国后的文书档案),其余18所高校档案馆均未开展过该项工作。具体情况如表1:

从表1可以看出,我国高校档案向社会开放水平是非常低的。无论建馆时间和馆藏档案形成时间有多早,都没有直接促成高校档案向社会开放工作的开展。如果按照档案“自形成之日起满30年向社会开放”的标准,根据馆藏档案最早形成时间判断,表1中所有高校档案馆均有部分馆藏档案满足向社会开放的条件。然而,这些高校档案馆绝大多数都还未开展过档案向社会开放工作。

表1 上海地区部分高校档案向社会开放情况一览表

三、高校档案向社会开放的阻力分析

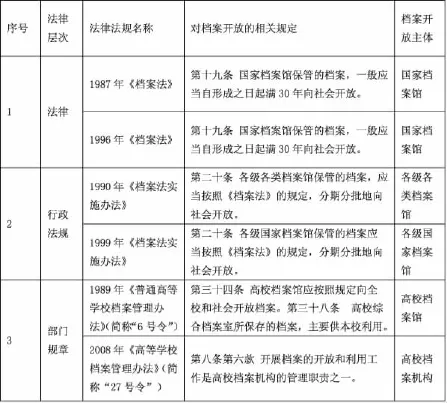

表2 相关档案法律法规对档案开放的规定

1.传统档案工作理念与模式带来的负面影响

一是传统档案工作理念的束缚。长期以来,“重藏轻用”的档案工作理念一直占据主导地位,在档案工作实践中体现为:重视档案的收集和保管,轻视档案的开放和利用,反映在高校档案工作中就体现为限制高校档案的利用,而拒绝向社会开放档案则是限制高校档案利用的重要途径之一。

多年来,在“重藏轻用”理念的支配下,高校档案机构非常谨慎地保护着馆(室)藏档案,把高校自身产生的各类档案作为“独享”的内部资源,不对社会开放使用。其理由是:“档案是由高校自身所产生,与社会公众和其他社会组织无关,因此,其所保存的档案资源不具备对外开放使用的条件。”[6]“重藏轻用”的理念在无形中束缚了高校档案向社会开放工作。

二是传统档案工作模式的惯性阻力。高校档案向社会开放,意味着档案利用范围的扩大,需要高校档案机构具有开放的档案意识。但是从现实情况看,高校档案部门普遍以保守态度对待档案开放工作。在笔者调查中发现,不少业内人士认为,档案向社会开放主要是国家档案馆的事情,与高校关系不大,高校档案主要还是对校内提供利用,甚至有人质疑高校档案向社会开放的必要和意义。这种潜意识下对高校档案向社会开放的排斥,主要源于高校档案工作长期以来形成的固有模式及其带来的惯性。一直以来,高校档案工作基本上都是在学校范围内开展,在档案利用方面也主要是面向校内提供利用,除了学生利用与本人相关的档案(如成绩单)之外,一般不对校外提供利用。这种工作模式将高校档案的社会利用拒之门外,而且不会给高校档案机构带来任何不利影响。在这种惯性力量的推动下,高校档案机构必然产生惰性,不会对任何破坏其稳定性的创新或变革行为抱有积极的态度,包括向社会开放档案在内。

2.档案开放法律体系内部存在冲突

如前文所述,6号令和27号令在不同时期为高校档案向社会开放提供了主要依据。作为部门规章,这两者似乎已经为高校档案开放工作提供了充分的依据。但如果将这两部规章纳入档案开放法律体系中进行更深入细致的观察,我们不难发现,它们对档案开放的规定与上位法(含档案法律和行政法规)并非一致。具体如表2。

从表2可以看出,部门规章、行政法规及法律对档案开放主体的规定存在矛盾。从法律层面看,1987年《档案法》和1996年《档案法》均明确规定档案向社会开放的主体是“国家档案馆”。换句话说,档案开放的法定主体是国家档案馆,只有国家档案馆才具有向社会开放档案的法定职责。从行政法规层面看,1990年《档案法实施办法》规定档案开放主体为“各级各类档案馆”,而1999年《档案法实施办法》规定档案开放主体为“各级国家档案馆”。两者虽然仅二字之差,但内涵却发生了变化,后者仅为前者的一部分。从部门规章层面看,6号令规定高校档案的开放主体为“高校档案馆”,27号令规定高校档案的开放主体为“高校档案机构”。根据法制统一的要求,作为下位法的档案行政法规和档案部门规章应与作为上位法的档案法律保持一致,下位法的内容细化与上位法不能有相互抵触的地方。也就是说,表2中三个法律层次所涉及的档案开放主体即“国家档案馆”、“各级各类档案馆”和“高校档案馆”(或“高校档案机构”)之间应构成一种隶属关系。但事实并非如此,其中主要存在两处矛盾:其一,“高校档案馆”(或“高校档案机构”)不属于“国家档案馆”的范畴,不在档案开放的法定主体范围内;其二,“各级各类档案馆”包含“国家档案馆”,超出了档案开放的法定主体范围。1999年《档案法实施办法》将档案开放主体“各级各类档案馆”改为“各级国家档案馆”,因而解决了第二种矛盾,但是第一种矛盾却依然存在。

由于档案部门规章的法律位阶低于档案法律,如果6号令和27号令对档案开放的规定与《档案法》之间存有不一致,根据法制统一原则应适用《档案法》的规定。这样一来,“高校档案馆”或“高校档案机构”向社会开放档案就变成了一种虚无的职责。事实上,档案法律法规对档案开放主体规定的不一致,导致了档案业界对高校档案向社会开放的认识一直存在差异,主要集中在:高校档案馆作为高校内部机构,是否应像各级国家档案馆那样对社会开放档案。这种认识上的不统一,直接影响了高校档案向社会开放工作的开展。

3.缺乏相应的惩罚与免责机制

档案法律法规对档案开放主体规定的不一致性,本来就使高校档案是否应向社会开放存在争议,而缺乏相应的惩罚与免责机制则进一步削减了高校档案机构向社会开放档案的意愿。

一方面,按照现有档案法律法规的规定,一般只有对档案安全造成威胁的行为才会受到惩罚,如损毁、丢失或者擅自销毁属于国家所有的档案,擅自提供、抄录、公布属于国家所有的档案,涂改、伪造档案等。而针对档案的开放利用,档案法律法规只是提出了相应的要求,“并没有对档案馆在档案开放利用档案中应承担的义务以及在履行义务过程中出现的违法行为作出强制性条款规定。”[7]即便是直接针对高校档案工作的现行法规27号令,也没有任何提及与档案开放问题相关的处罚事项。与档案开放相关法律责任的缺失,使高校档案向社会开放缺少了外部压力。

另一方面,由于缺乏相应的免责机制,高校档案机构向社会开放档案可能会给自身带来麻烦。在我国,开放档案的利用权与公布权分属不同的主体。公民或组织只要持有介绍信或者工作证、身份证等合法证明,在表明利用目的之后,就可以利用已开放的档案。而档案的公布权却属于国家档案馆或档案保管单位所有。开放档案的利用权与公布权的分离,给档案开放工作本身带来了隐患。根据各级国家档案馆开放档案的经历,任何开放档案的不当利用(如擅自公布档案)都可能会带来纠纷。档案馆在提供档案利用时,“对利用者的利用目的只能进行形式审查,其利用档案的真实目的是什么,利用以后是否会公布或者公布以后产生的法律责任就不是档案馆可以溯及到的”。[8]这种不可控性给档案馆带来了风险,一旦发生纠纷,档案馆往往会因为缺乏相应的法律保障而难以摆脱责任。各级国家档案馆开放档案所带来的现实教训,使高校档案机构对开放档案的态度是慎之又慎。

以上两个方面内容实际上隐含了两种假设:一是,如果不向社会开放档案,高校档案机构不需承担任何法律责任。二是,如果向社会开放档案,则可能会给自身带来麻烦。这是两种完全可以预见的结果,高校档案机构在开展档案开放工作之前势必先衡量利弊。出于趋利避害的本能,高校档案机构为了规避风险,自然更倾向于选择不向社会开放档案。

4.配套条件尚未成熟

档案向社会开放,需要一系列的准备工作,包括开放鉴定、整理、开放档案目录制作等一系列相关基础工作,这些工作都需要有相应的条件作为支撑,包括人财物及其他相关的配套条件。然而,目前大部分高校档案机构相应的配套条件尚未成熟。

笔者在调查中发现,有一部分业内人士认为,高校档案确实有一部分可以向社会开放,但是人手太少,正常的日常工作都来不及应付,更不要提开展档案开放工作了。还有一部分人认为,高校档案向社会开放工作应该有可操作性的标准,但目前仍缺少可操作性的文件或细则,开展这项工作是有难度的。这实际上反映了高校档案向社会开放普遍存在两方面的难题:一是,高校档案机构普遍存在人力不足的现象。如果按照《地方各级档案馆人员编制标准(试行)》(国档联发〔1985〕2号)的规定计算,目前大部分高校档案机构的人员配备都没有达标。随着馆(室)藏档案的数量越来越大,档案服务的工作量不断增加,维护档案安全等任务也不断加大,高校档案机构人员编制偏少的问题愈显突出。高校档案工作人员疲于应付日常工作,根本没有时间和精力开展档案开放工作。二是,缺乏档案开放鉴定标准。《档案法》、《档案法实施办法》等法律法规仅就档案开放作出原则性规定,对档案开放鉴定没有任何规定,至于“哪些人、哪些部门具有鉴定档案的权利,鉴定工作的原则、组织和程序如何安排,没有进一步说明。”[9]以上两方面难题的存在,导致了这样一种情况的出现:有些高校档案机构虽有向社会开放档案的意愿,但却因缺乏相应的配套条件而无法开展这项工作。

[1]《普通高等学校档案管理办法》,国家教育委员会令第6号,1989年10月10日.

[2]《高等学校档案工作规范》,国家教育委员会,1993年11月16日.

[3]《高等学校档案管理办法》,中华人民共和国教育部、国家档案局令第27号,2008年8月20日.

[4]蔺海波.亟待加快发展步伐提高管理水平——关于高校档案工作的调查与思考[N].中国教育报,2008年6月18日第12版.

[5][6]曹勤民.从“独享”走向“共享”——论高校档案信息资源社会价值的实现路径[J].档案学通讯,2012(5):50.

[7]杨丹娟.档案开放利用制约因素分析之法制体系[J].档案学研究,2008(6):37.

[8]谢君.从一起档案文献编纂案例看档案开放利用工作[J].云南档案,2012(4):57.

[9]刘鸿浩,邹华.档案开放鉴定刍议——困境和出路[J].档案学研究,2011(2):47.

作者单位:上海理工大学档案馆