新郑市和庄镇周庄汉墓发掘简报

2016-08-22郑州市文物考古研究院河南省文物局南水北调文物保护办公室

□郑州市文物考古研究院 河南省文物局南水北调文物保护办公室

新郑市和庄镇周庄汉墓发掘简报

□郑州市文物考古研究院 河南省文物局南水北调文物保护办公室

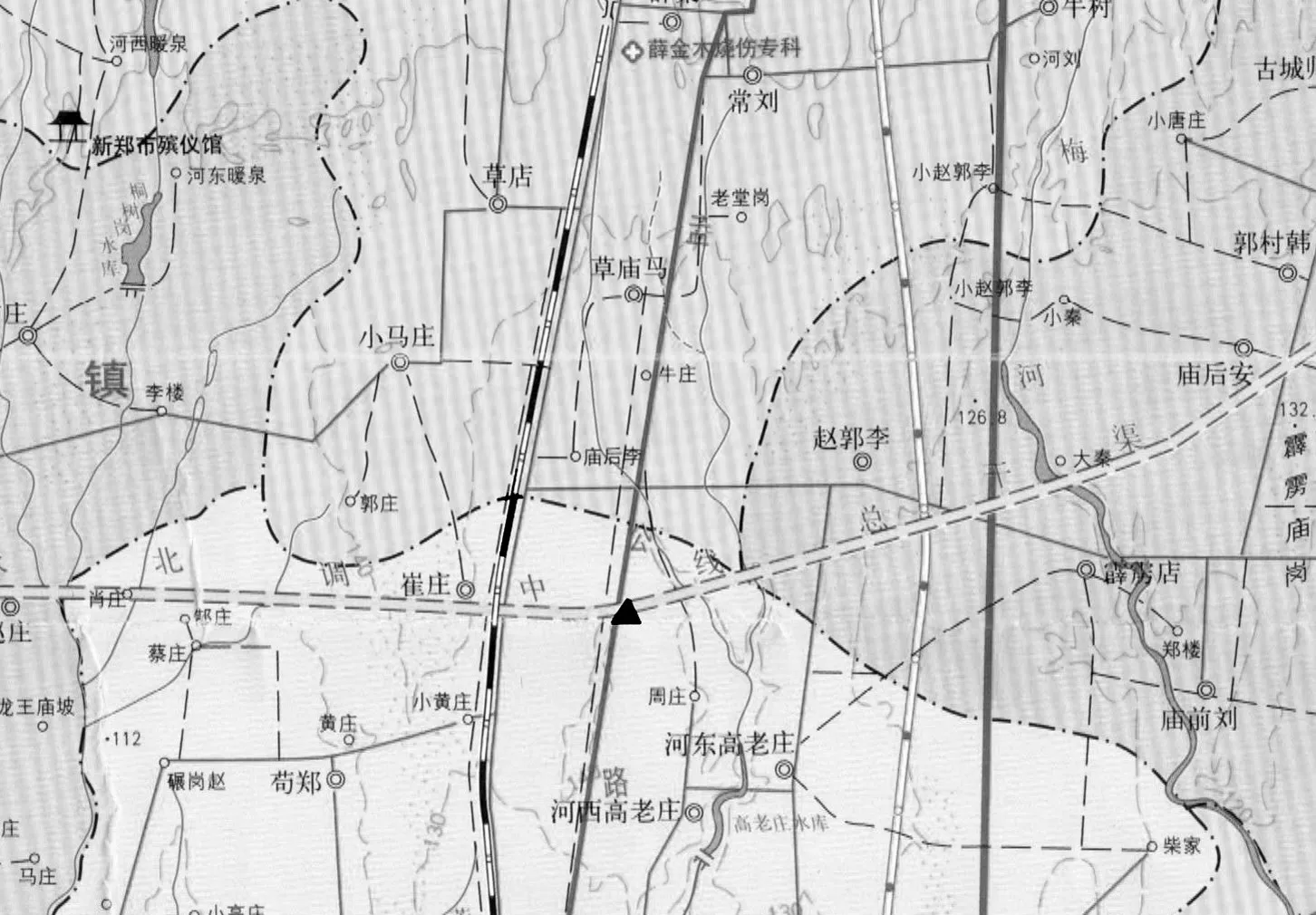

周庄汉墓位于河南省新郑市和庄镇周庄村西北约400米的一个土冢之下,土冢处于南水北调中线工程干线范围之内,新孟公路从土冢西部边缘穿过,地理位置坐标为:北纬34°26.744′,东经 113°48.090′,海拔 126 米(图一)。为配合南水北调中线工程建设,受河南省文物局南水北调文物保护办公室委托,郑州市文物考古研究院于2010年5月至2011年5月,对该土冢及其周边区域墓葬等古代文化遗存进行考古发掘。根据勘探结果,我们发现,土冢之下为三座并行排列、规模形制庞大的东汉墓葬,编号为 M5、M7、M8。虽然该土冢及墓葬历经多次盗扰破坏,但一冢三墓的结构形制仍非常清晰,实属罕见,现将该土冢汉墓的发掘情况简报如下。

一、土冢与墓葬结构形制

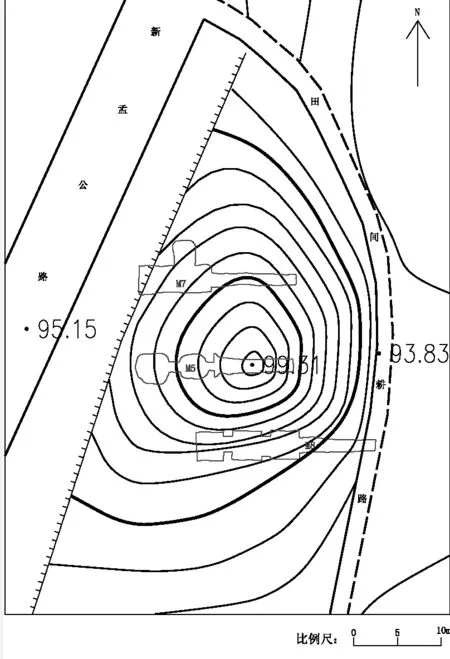

周庄土冢位于新孟公路东侧,处于南水北调中线工程干线范围之内,该土冢由于修建新孟公路及村民耕种、取土等因素,破坏较严重。新孟公路切断土冢西部边缘一部分,邻公路一侧呈现断崖截面形态,东部边缘地带有田间耕路环绕。土冢之上为枣树林、刺槐等杂灌木,另有一个简易茅草棚,盗洞较多且明显。土冢高出公路约4米,高出东部边缘地势较低处约6米(图二)。土冢现存南北约67.5米,东西约30米。通过清理土冢西侧剖面,我们发现土冢现地表之上为夯土,夯层较厚,夯痕较淡,显然是简单夯实以起到加固作用。夯层厚度为0.12~0.25米,局部夯层紊乱。对土冢最高处进行南北向剖面观察,发现M7、M5、M8之上的堆积土层应为一次性堆积(图三)。

图一 新郑周庄汉墓位置示意图

周庄土冢之下的三座汉墓均为斜坡状墓道穹顶砖室墓,为竖穴深坑多墓室结构,并行排列,墓道向东,方向270°。三墓规模庞大,形制略有差异。土冢历经多次盗扰,几成空墓。其中M5保存相对较好,因坍塌、盗掘严重,残存砖圈墓室,拱形穹顶不存在。M5为前后室结构,出土有彩绘陶案、陶罐和陶鸡、猪、狗等陶制家畜。墓门为石质方形立柱,残、断,青石门楣上有一浮雕,是一卧鹿,封门砖墙呈拱形外凸;M7为前后室结构,前室北有侧室。坍塌、盗掘严重,墓室内多为乱砖,出土锈蚀严重的车马件铜泡2个;M8较大,为前、中、后三室结构,墓室坍塌盗掘严重,墓室内分布着乱砖,但三室基底砖及墙角砖保存较好,故三室结构较清晰。墓门为并立的两块方青石,无图案、纹饰。墓内出土陶罐、彩绘陶案、陶壶等残片。

图二 周庄汉墓土冢地形及M5、M7、M8位置图

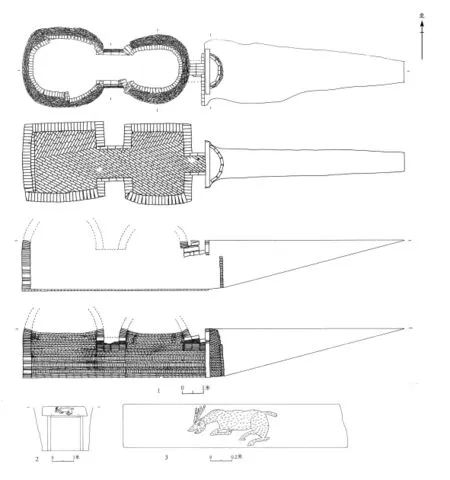

M5:平面结构呈长条带状,前后室结构,墓圹庞大,砖室墓穹顶上部及以上部分破坏,残存穹顶底部以下墓室,墓室内壁砖部分遭到破坏。墓室内填土为红褐花土,质地疏松,包含大量碎砖块、陶片。现存墓葬通体长17.8米,包含六部分:墓道、封门、甬道、前室、甬道、后室(图四)。

墓道:斜坡状,现长9.3米,封门处宽2.75米,深2.25米。

墓门:封门砖墙呈弧状外拱,局部坍塌,现高2.2米,宽1.6米;封门石柱残、断。封门石楣为青石花岗岩质地,长2.1米,宽0.4米,厚0.2米。石楣正中的阳刻为一卧鹿,寓意“禄位”。

墓门甬道:两壁砖坍塌,拱形顶,宽1米,进深0.75米,高1.5米。

前室:残深2.3米。残存周壁砖,上部壁砖始内敛(收成穹顶)。墓室土圹东西3.1米,南北3.8米。墓室底砖内壁东西2.45米,南北3米。

墓室间甬道:顶部缺失。土圹间结构南北1.65米,东西进深0.9米。内壁砖之间结构南北1.2米,进深0.9米。

后室:残深2.3米。周壁墙砖局部坍塌,墙砖上部敛收。墓室土圹结构东西3.8米,南北3.7米;墓底方形,墙砖内壁东西2.85米,南北2.9米。

M7:前后室结构,前室北有一侧室。墓葬东西通长17.45米,南北7.4米。墓葬盗掘坍塌严重,填土为红褐花土,质地疏松,包含大量碎砖块,碎陶片等。残存墓室局部墙砖、地砖等,封门及前后室之间等结构均不详(图五)。

墓道:斜坡状,现长9.45米,宽1.45米,封门处深2.5米。

墓室:前后室土圹结构通长8米,宽3.9米,残高2.5米。

图三 周庄汉墓土冢剖面图(中心高点处)

图四 M5结构

图五 M7平面图、剖面图、剖视图

北侧室:居中偏北位置有一盗洞,残存局部壁砖。现残存的部分为南北3.5米,东西2.8米。

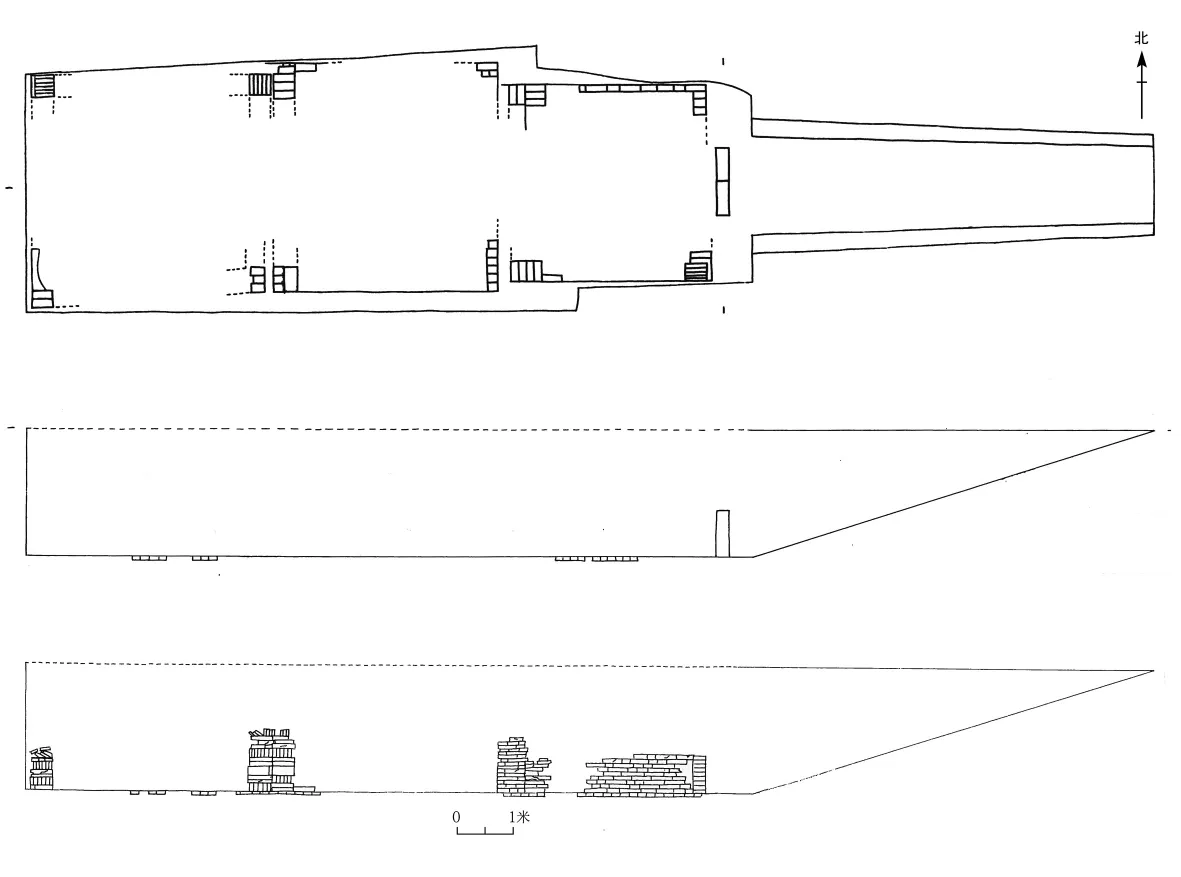

M8:斜坡状墓道,前、中、后室结构。墓葬通体长20.9米,盗掘坍塌严重,残存墓门封门青石板、墓室墙壁底砖、墙角砖等。墓内填土为红褐花土,质地疏松,包含大量碎砖、碎陶片等。封门、墓室间甬道等结构不详 (图六)。

墓道:现长8米,封门处呈口大底小状,上口宽1.7~2.4米,底部宽1.2~1.7米,深2.25米。

封门:结构不详,残留大小一致的素面青石板两块。单块石板长0.8米,宽0.62米,厚0.22米。

前室:残深2.25米,墓室土圹结构南北3.5米,东西3.2米。壁砖内壁之间南北3.2米,东西3米。

前、中室之间甬道进深约0.5米,宽度不详。

中室:墓圹结构南北4.05米,东西4米,残深2.25米。壁砖内壁之间南北3.5米,东西3.3米。

中后室之间甬道进深约0.75米,宽度不详。

后室:墓圹结构南北4.1米,东西4米,残深2.25米。墙砖内壁之间南北3.45米,东西3.4米。

二、随葬器物

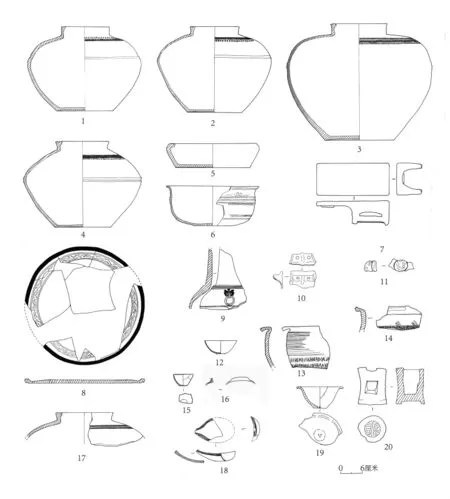

M5:陶罐,标本5件,其中M5:3为夹砂灰陶,其余均为泥质灰陶。陶罐均为红胎,敞口直领,方唇平沿。分三型。

A型陶罐:直领弧肩折肩罐。标本M5:1,唇沿略内凹,弧肩略鼓,肩腹部呈弧状斜折,下腹斜收,平底。肩部饰压印两重菱形纹一周,三重圆弧拱形纹饰一周,肩腹部结合处饰较宽凹弦纹,余素面。口径14厘米,腹径32厘米,底径16厘米,器体通高23.5厘米(图七:1);标本 M5:2,唇间略内凹,弧肩略鼓,折肩,下腹斜收,平底。肩部饰压印三重圆弧拱形纹及两重菱形纹一周,肩腹部结合处饰较宽凹弦纹一周,余素面。口径13.5厘米,腹径32厘米,底径15厘米,高24厘米(图七:2);标本M5:19,仅存口、肩部残片,弧肩,肩部饰两周侧立“人”字形印痕索纹,余素面。口径16厘米(图七:17)。

B型陶罐:直领斜肩折肩罐。标本M5:4,唇沿略外翻,唇间略内凹。斜肩略鼓,弧腹内收平底。肩部饰压印侧立“人”字形索纹、三重圆弧拱形纹及两重菱形纹各一周,肩腹部结合处饰宽凹弦纹一周。口径15厘米,腹径33厘米,底径15.6厘米,高24厘米(图七:4)。

图六 M8平面图、剖面图、剖视图

图七 出土遗物

C型陶罐:直领圆鼓肩。标本M5:3,唇内沿略凸起,圆鼓肩,鼓腹,下部弧腹斜收,平底。肩部饰压印侧立“人”字形索纹、三重圆弧拱形纹及两重菱形纹各一周,肩腹部饰较宽轮滑凹弦纹一周。口径16厘米,腹径40.5厘米,底径 19.6厘米,高 32.5厘米(图七:3)。

陶钵:M5:5,残,泥质灰陶,敛口,方唇折沿,唇间内凹,腹直壁斜收,平底,素面。口径24厘米,腹径25.8厘米,底径21厘米,高6.7厘米(图七:5)。

陶盆:M5:6,残,泥质灰陶,侈口,沿外折,圆方唇。腹略鼓,圜底。颈下部饰三道凸弦纹,腹部饰一道凹弦纹。盆内满饰朱砂彩绘,素彩;盆外部颈部饰一周朱砂彩绘卷云纹,颈下饰数道朱砂彩绘条带。口径26厘米,腹径24厘米,底径 11厘米,高 11厘米(图七:6)。

陶车:M5:7,泥质灰陶,素面无纹饰。长方形车舆,两侧有窗,平顶前深,双辕。长20.5厘米,宽9厘米,高7厘米(图七:7)。

1、2、17.A 型罐 (M5:1;M5:2;M5:19) 3.C型罐(M5:3) 4.B 型罐(M5:4) 5.陶钵(M5:5) 6.陶盆(M6:6) 7.陶车(M5:7) 8.陶案(M5:9) 9.陶壶(M5:10) 10.陶阁楼(M5:12) 11.陶兽头(M5:14)12.陶碗(M5:11) 13、14.陶釜(M5:13;M5:18) 15.陶杯(M5:20) 16.陶耳杯(M:21) 18.陶匜(M7:2) 19.陶甑(M7:1) 20.陶方孔器(M5:22)

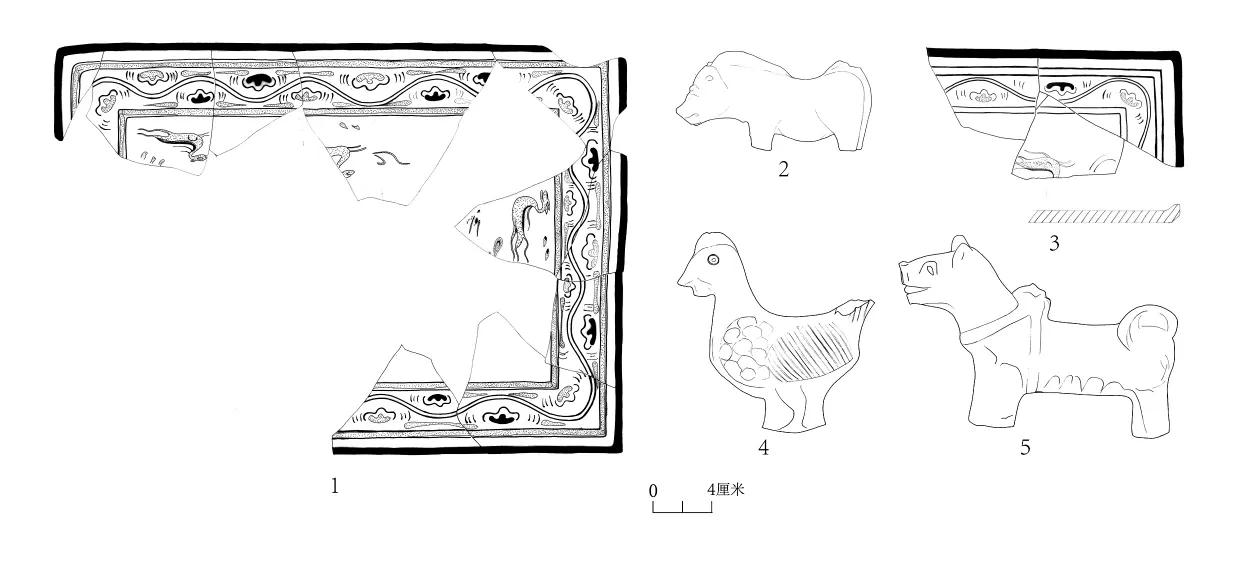

图八 出土遗物

陶案:两件,均残。标本M5:8,泥质灰陶,圆角长方形,周边外廓凸出,案面平整。案面以朱砂彩绘为地,案面以两道黑白相间的条带分为内外两个区间。外部区间饰祥云朵朵,以朱绘彩飘带穿插其间。内部区间饰以瑞兽类,似麒麟等在奔腾。长38.8厘米,宽27.7 厘米,厚约 1.2 厘米(图八:1);标本M5:9,泥质灰陶,圆形,外廓凸起,案面平整。案面朱砂彩绘为地,案面图案以黑白两色绘制,以两周黑条带分为内外两区。外区两条黑条带之间饰以白色彩绘的祥云图案,间饰飘带,内区素面。直径33.5厘米,厚1.2厘米(图七:8)。

陶壶:M5:10,仅存颈肩部残片,泥质灰陶,直颈,斜折肩。颈下饰三周轮划凸弦纹,肩部饰压印凸起铺首衔环(图七:9)。

陶碗:M5:11,泥质灰陶,敞口尖唇,弧腹斜收,平底略圜,矮圈足。内壁满饰朱砂彩绘,模糊不清。口径9厘米,底径2.4厘米,高3.7厘米(图七:12)。

陶阁楼:M5:12,仅存楼顶部分残片。庑殿顶形式,顶面饰以凸起圆饼。残片长8厘米,宽 5 厘米(图七:10)。

陶釜:两片。标本M5:13,仅存口沿、腹部残片。夹砂红陶,斜方唇平折沿,沿面有数道细微凹弦纹,深弧腹。上腹部饰数周凸弦纹,下腹部饰粗绳纹。残片宽12厘米,高12厘米(图七:13)。标本M5:18,仅存口沿及颈部残片。夹砂褐陶,方唇斜折沿,敞口弧颈。沿上饰数道轮转凹弦纹,颈部饰一周凸弦纹。颈肩部素面,腹部饰粗绳纹。残片宽12.6厘米,高6厘米(图七:14)。

陶兽头:M5:14,残器饰件,泥质灰陶,朱砂彩绘,可见口眼鼻,眼鼻以云纹形式表现,残片宽7.2厘米,高3厘米(图七:11)。

陶猪:M5:15,泥质灰陶,素面。吻短耳小,身体粗壮,四肢粗短,尾巴齐地,腹部下垂。形态憨厚可掬,为家饲动物。体长13.2厘米,高6.2 厘米(图八:2)。

陶鸡:M5:16,泥质灰陶,素面。吻短,冠高耸,尾端上翘,腿部粗整,胸部厚实丰凸,羽毛以圆形鳞片和斜直线来表现,栩栩如生。体长13.3 厘米,高 13.8 厘米(图八:4)。

陶狗:M5:17,泥质灰陶,素面。仰首前伸,嘴微张,舌头微伸,立耳翕眼,四肢粗壮较短,尾巴上翻卷,身体粗整。陶狗颈部及前肢肩束有辔带,通体短小低矮,显然是体型较小的宠物狗,一副讨好人的模样。长18.7厘米,高13厘米(图八:5)。

陶杯:M5:20,泥质灰陶,素面。尖圆唇,敞口,深弧壁,平底。口径5.4厘米,底径2.2厘米,高 3.2 厘米(图七:15)。

陶耳杯:M5:21,残存带耳半侧,素面。平面椭圆形,残片长7.5厘米,宽1.8厘米(图七:16)。

陶方孔器:M5:22,泥质灰陶,素面。残片呈长方形,中间有一方形孔。长10.1厘米,宽8.1 厘米,厚 1.9 厘米(图七:20)。

M7:泥质灰陶有甑、罐、壶、盆、彩匜、彩案、彩盆等残片;泥质夹砂陶有釜残片。标本:

陶甑:M7:1,泥质灰陶,敞口折沿圆唇,弧壁斜收圜底,底部中心有三个圆形孔。口径13.2厘米,底径3.3厘米,高6厘米(图七:19)。

陶匜:M7:2,泥质褐陶,残存带流半端,平面尖椭圆形。外部饰有朱砂条纹两道,内壁满饰朱砂红彩。残片长6.3厘米,宽6厘米(图七:18)。

陶案:M7:3,泥质灰陶,圆角长方形,周边外廓缘凸起,案面平整。案面以朱砂红彩为地,案面以两道黑白相间的条带分为内外两个区间。外部区间饰祥云朵朵图案,以朱绘彩飘带穿插其间。内部区间饰以瑞兽,似在奔腾。残片长17.6厘米,宽8.5厘米,厚约1.2厘米(图八:3)。

M8:出土陶片较少,可辨器形有盆、罐、壶等,泥质灰陶。

1.陶 案 (M5:8)2.陶 猪 (M5:15)3.陶 案(M7:3) 4.陶鸡(M5:16) 5.陶狗(M5:17)

三、结语

新郑周庄汉墓三座墓葬共同拥有一座土冢,根据地层堆积应为一次性堆积。三座墓葬并行排列,层位一致,均为竖穴深坑多墓室结构,规模较大,没有陪葬或祭祀的迹象,应为迁葬或合葬墓冢。墓葬随葬明器制作考究,陶案等多饰彩绘图案,墓主应是具有一定身份地位的人,一冢三墓可能由一家族亲缘关系较近的人合葬而成。尤其是M5封门石楣上阳刻一卧鹿,寓意“禄”,可能是一官宦世家。

这三座墓葬均为多墓室砖室穹顶墓,随葬品中既有灶、案、杯等陶制明器家具普遍出现,也有鸡、狗、猪等陶制家畜,甚至有陶制阁楼、马车等大件物品,这与洛阳烧沟汉墓中第六期墓葬特征基本一致[1],属于东汉后期墓葬。三座墓葬随葬品类同,多为明器,饰白衣、彩绘等。器物基本为日用品、家禽、宠物等。尤其是M5陶罐中的A型、C型与新郑刘庄汉墓等出土的陶罐完全类似,墓葬结构亦相当类同[2],符合东汉中后期随葬器物及墓葬结构的基本特征。

新郑周庄汉墓一冢多墓的形制具有中原地区典型的墓葬文化特征:竖穴深坑、有棺椁葬具、封土夯筑。它不同于苏南、江浙等地自新石器时代晚期[3]或商周以来的土墩墓,具有平地或浅坑掩埋、封土不夯等特征。自“太伯奔吴”之后,春秋以降苏南等地始出现竖穴深坑的土墩墓坟丘现象,这是中原墓葬文化与当地土墩墓习俗相互交流与融合的结果[4]。新郑周庄一冢多墓的现象并不常见于中原地区,由此推测,汉代中原地区与苏南等地在墓葬风俗、文化信仰等方面的交流与融合已相当紧密。

领队:顾万发

发掘人员:黄富成、袁国林、常建忠、刘福来

整理:黄富成、李曼

绘图:李曼

执笔:黄富成、李曼

注释:

[1]中国科学院考古研究所:《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社,1959年,第229—239页。

[2]郑州市文物考古研究所:《新郑刘庄汉墓发掘简报》,《郑州市文物考古与研究》(一),科学出版社,2003年,第910—921页。

[3]黄建秋:《江南土墩墓三题》,《东南文化》2011年第03期,第96—100页。

[4]王根富:《苏南土墩墓的初步研究》,《华夏考古》,2001年第01期,第50—62页。杜佳佳、王根富:《土墩墓研究中的几个问题》,《南方文物》2010年第04期,第120—132页。

[责任编辑 李泽生]