社会变迁里的中国电影30年

2016-08-17张慧瑜

张慧瑜

电影作为现代大众媒介,是社会主流价值观的文化载体,其叙事形态、故事逻辑与彼时彼地的社会氛围有着密切关系,因此经常被作为社会变迁的晴雨表。从上世纪80年代到今日,中国电影的变迁与社会变迁彼此作注。

正如好莱坞既是美国文化产业出口的重中之重,又是美国精神及价值观的最佳中介,30多年来,中国电影的发展之路也受到上世纪80年代、90年代以及新世纪以来中国社会转型的影响,中国电影观念及功能的每一次重大调整都是在中国社会巨变的背景中产生的。

这是因为,电影自诞生以来就是一种社会化的艺术形式,一方面电影拍摄本身依赖于庞大的电影工业系统,作为一种高度现代、分工协作、需要大资本投入(不管国营还是民营)的艺术商品,其生产和消费方式受制于社会的基本制度环境,什么样的电影体制生产什么样的电影;另一方面电影作为现代大众媒介,是社会主流价值观的文化载体,其叙事形态、故事逻辑与彼时彼地的社会氛围有着密切关系,因此经常被作为社会变迁的晴雨表。

对于电影有一种经典的说法,是把电影比喻为梦境。到电影院看一场电影,就像做了一场美梦,让人暂时遗忘现实中的烦恼,而电影结束、离开影院,则意味着从梦境中醒来、与现实接轨,相信这是很多人看电影的基本体验。黑洞洞的电影院、明亮的银幕以及井然有序的座椅,都有助于人们沉浸在这场“集体”的白日梦中过一把精神抚慰的瘾。

大多数商业电影的目的就是让现实生活中并不如意的信男怨女们在白日梦中获得继续活下去的勇气,这也是以好莱坞为代表的商业电影为生活在残酷的资本主义秩序中的人们所提供的精神养料。当然,白日梦并非纯粹的虚幻之梦,依照弗洛伊德对于梦的理解,梦是对现实的扭曲和重新组织,梦的作用不是为了唤醒,而是为了让人继续睡眠,电影所制造的白日梦也是如此,离开电影院并不意味着梦醒时分,而是相信梦的逻辑、继续做梦。好莱坞向来是制造白日梦的高手。

2016年初,迪斯尼出品了动画片《疯狂动物城》,在美国和中国同时公映,获得很好的票房和口碑。这也是一部很美国的电影,反映了多元主义或者多元族群如何共同生活在一起的故事。电影一开始“外省人”兔子朱迪从家乡来到特大城市动物城,就呈现了一种多重族群和谐共存的繁荣景象。随着剧情的展开,矛盾集中到90%的食草动物与10%的食肉动物之间的矛盾,影片把代表食草动物利益的绵羊副市长表现为一个种族本质主义者,用“阴谋”来挑拨两大族群的矛盾,当然,绵羊推翻食肉动物的“革命”不可能成功。这部电影在宣扬一种去本质化的族群多元主义观的同时,也呈现了10%的食肉动物对90%的小绵羊们会“造反”的担心,这种不安全感反映了金融危机之后美国主流社会的变化。

从这里可以看出好莱坞“梦工厂”具有双重功能,一边触及最敏感的社会危机和主要矛盾,另一边又把这种危机转移为其他矛盾、化解于无形。这就是成熟的商业电影的基本职能,既要反映主流民意,又要维系主流价值观。

与既能获得高票房,又能保持艺术水准,还能恰到好处地传播美国价值观的好莱坞电影相比,80年代以来中国电影处于一种从计划经济向市场经济转型的“双轨制”的特殊状态。这反映了中国电影受到两种文化的影响,一种是50年代到70年代形成的工农兵文艺,另一种是80年代以来引进来的以欧美、港台地区为代表的大众文化的影响。

这一点突出体现在一些与王朔有关的电影中。从80年代后期王朔现象席卷文学、电影领域,到90年代以来深受王朔影响的姜文、冯小刚等在影视剧领域大展手脚,这也是20多年来少有的具有中国本土特色的大众文化现象。王朔文学以对革命文化及其伦理道德进行釜底抽薪式的解构为卖点,这也是80年代反思革命话语的主流。

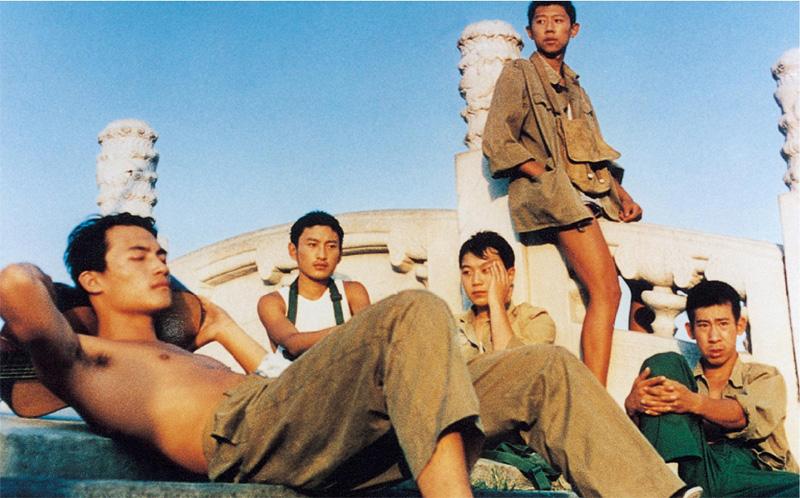

与伤痕文学、历史反思运动不同,王朔及其笔下的人物“顽主”的优越感来自于用市场化的方式变成新的成功者,这不只体现在王朔自身成为80年代最早的畅销书作家和文化商人(参与影视剧创作),而且“顽主”也通过办三T公司、南下淘金等示范着新的人生,正如《阳光灿烂的日子》(1994年)结尾处已经变成大款的大院子女们在卡迪拉克的视野中回望逝去的青春。需要指出的是,这种用民营公司来获得新的人生的方式恰好是对其所嘲讽对象的戏仿,正如《顽主》(1988年)中“替人排忧、替人解难、替人受过”的三T公司和《甲方乙方》(1997年)中“好梦一日游”的民营公司都是为了完成居委会的职能,还如情景喜剧《编辑部的故事》(1991年)也用人间指南编辑部的形式,试图像现实主义电影那样全景式地表现社会面貌。

王朔不光讽刺正襟危坐和高高在上的传统话语,对市场化的新时代也进行了淋漓尽致的嘲讽,这体现在冯小刚的《大腕》(2001年)中对这种彻底商业化的创意经济的调侃,以及结尾处用一场精神病院来表现这些走火入魔的商业精英,而姜文的《一步之遥》(2014年)则用北京侃爷的口吻对民国大上海的新富、新权贵的迷梦进行辛辣的讽刺。更值得注意的是,从《顽主》、《甲方乙方》到《私人订制》(2013年),有一个核心的主题,就是帮助普通人“梦想成真”,或者把梦想当作商品来贩卖,剧中的各种“梦想”不过是一场又一场电影情景设置,也就是说王朔、冯小刚非常清楚电影这种艺术样式本身就是一种白日梦,而他们恰好把白日梦作为电影的主题。这些电影与其说在营造白日梦,不如说在“解梦”,不管是给地主家打工或到艰苦地方过穷日子的梦,还是成为巴顿将军或做领导、做大款的梦,都不过是一场白日梦,梦醒之后接受现实才是真谛。这种反白日梦的白日梦,以及对大众文化的“洞察”,在港台、美国等影视文化中很少出现,这本身来自于革命文化对大众文化的批判。因此,王朔现象是两个时代和两种文化逻辑过渡的产物。

相比好莱坞在现实空间中营造精神庇护所,20世纪还出现了另外两种电影形态。一种是把电影比作“窗口”,银幕不是阻挡现实的墙,而是一扇朝向外部、打开现实的窗口,观众在其中遭遇到更加真切的现实伤痛,如上世纪四五十年代的意大利新现实主义电影,以及前苏联等社会主义现实主义电影就是如此,把电影作为解除魅惑、批判社会的利器;二是电影被精神分析家认为是一面“镜子”,这不是反映现实的镜子,而是使观众迷恋、沉浸的镜像漫游记,现代主义风格的欧洲艺术电影大多擅长建立这种个体与社会的文化镜像,把电影作为反思现代文明秩序的哲学工具。

80年代以来,中国电影经历了摆脱传统的窠臼,到第五代电影人追求欧洲艺术电影(作者电影),再到新世纪以来建立好莱坞式的电影生产体系的演变过程。

80年代出现了三种电影形态或格局,一是体制内的探索片(艺术片),二是追求娱乐和商业价值的娱乐片,三是国家投资的主旋律。分别地,艺术(知识分子)、资本(商业)与政治成为支撑这种局面的三重力量。

90年代的市场化改革对中国社会来说是影响深远的事件。自80年代中后期中国观影人数急速下降,中国电影制片厂就像很多承担了社会职能的国营企业一样面临经营压力。原有的从中央到县乡的垂直式的发行放映网络陷入瓦解,曾经遍布大中城市、城镇的国营电影院逐渐凋敝、弃置或转变为其他的娱乐场所(如舞厅、台球厅、卡拉OK厅或录像厅)。在这种背景之下,好莱坞电影在阔别中国40年之后又“正式”进入中国(1995年)。

好莱坞的再度归来彻底改变了中国人对电影的自我想象和定位。随着《亡命天涯》、《真实的谎言》、《泰坦尼克号》等好莱坞大片带来的票房奇迹,这种商业大片的模式成为中国电影发展的理想目标,《红樱桃》、《红色恋人》等带有商业元素的红色电影被拍摄。与这种国营电影制片体制的瓦解相伴随的则是“地下电影”的浮现。这些作品的意义在于使得中国经济高速崛起时期所产生的弱势、底层等看不见的群体以“地下”、“小众”的方式被看见。

新世纪伊始,面对中国加入WTO、进一步提升进口影片配额的局面下,电影主管部门推动以商业院线制和民营影视公司为主的电影市场化改革。90年代所存在的体制内与体制外制作的区别消失了,曾经存在的双轨制变成以市场经济为核心的单轨制,中国电影彻底转变为以民营电影公司为主的好莱坞式的商业电影形态。在中国电影市场崛起的背景下出现了两类故事,一是以古装武侠大片为代表的从江湖走向宫廷的故事。从《英雄》(2002年)开始,江湖情仇逐渐过渡到庙堂之上的权力斗争,直到《无极》(2005年)、《夜宴》(2006年)、《满城尽带黄金甲》(2006年)等已经看不到“侠客”的武侠,只剩下无休止的对于王位、王权的争夺。

从这里也可以看出,90年代曾经作为民间的江湖自由,在新世纪以后转变为充满权力斗争、垄断的宫廷;二是以青春片为代表的吊丝故事。近些年以青春片为代表的中小成本国产片取代古装武侠大片成为市场主力,这些青春故事呈现了个人如何在市场经济时代经历成长的酸楚和职场的压力,其中有两个颇具症候性的命名方式—“小时代”和“老男孩”。郭敬明的《小时代》中只有校园和社会两重空间,高中校园生活如同过家家一般的纯洁无瑕,充满了无私的友谊和爱情的甜蜜,让人无限怀念,而一旦升入大学或进入社会,就会遭遇爱情的背叛和友谊的终结,自由竞争的成人世界是尔虞我诈、自私自利的现实江湖。这样两种截然相反的空间对比反映出当下年轻人的“老男孩”心态,比如电影《老男孩》所讲述的,这是一群还没有成长、历练就变老的“老男孩”。一方面,他们拒绝长大,渴望停滞在无忧无虑的校园生活中;另一方面,他们一旦离开校园、走进职场,一夜之间就变成了心思缜密、冷酷无情的成年人。

好莱坞电影的成功在于其有意识的国际化视野和世界立场的叙述,这一直以来是中国电影所缺乏的,这也与中国电影的传统和中国历史有关。由于中国近代以来在西方列强的侵略下走进现代化,又经历20世纪战争与革命的洗礼,使得中国文化擅长自我批判,而缺乏自觉的海外视角。

随着中国经济崛起,中国越来越参与到世界的政治经济事务中。在这个大背景下,中国电影也急需确立自己的国际视野。80年代在现代化的视野下,曾经把50年代到70年代作为叙述主体的革命者及被革命者唤醒的人民重新变成一种落后的、愚昧的前现代主体(如《黄土地》、《红高粱》),90年代中国历史尤其是革命历史的叙述往往放置在西方人的视角之下(如《红河谷》、《黄河绝恋》等),新世纪以来在 “大国崛起”、“复兴之路”等新一轮关于中国史的重述中,中国开始呈现为一种拥有悠久历史和传统,并在近代以来的历史中逐渐实现了现代化的新主体。

2015年出现了几部电影涉及到一种区域和世界性的想象,反映了经济崛起时代的中国与国际的新关系。除了《狼图腾》把知青故事变成现代主体面对异域文明的叙事、《天将雄师》讲述中西文明平等对话和交流的故事外,还有一部票房不是很好但具有文化症候的影片,这就是香港与内地的合拍片《赤道》。这部城市反恐的影片情节跌宕起伏,显示了香港电影人对商业电影的驾轻就熟。

与《赤道》这种成熟的商业电影所传递的新的区域想象不同,2015年下半年恰如影片中反复使用的两首歌曲,一首是动感强烈、活力四射的西方迪斯科《Go west》,一首是节奏缓慢、曲调忧伤的香港歌曲《珍重》。影片讲述了两个人、两类人或两个社会阶层的流动,一个是煤老板张晋生从汾阳到上海再到澳大利亚,是从中国内地到沿海地区,再到发达国家的“一路向西”。而矿工梁子则是从汾阳到河北邯郸,后来得了尘肺病后又回到汾阳,是人生的下沉和彻底失败,甚至最终付出了生命的代价。这样两种不同的人生轨迹成为近30年来中国社会的隐喻。对于张晋生的儿子张到乐来说,作为澳大利亚的华人新移民,他没有记忆,所以他渴望母亲和乡愁。这部电影以如此反差的方式呈现了现实的另一面。

毋庸置疑,随着中国经济的全球化,中国将拥有越来越多的海外利益。中国人的脚步已经遍布欧洲、北美、西亚、拉美和非洲,而中国文化却没有跟上中国经济的脚步。这与西方现代化过程中始终伴随着一种西方人对东方、对外部世界的文化表述不同,这种中国文化与政治、经济秩序的脱节状态成为这个时代的症候。对于中国电影来说,国际化是必然要面对的大命题,因为如何讲述中国所理解的外部世界,以及告诉其他国家的人们什么才是中国的世界观,这将是中国文化必须承担的使命,中国电影是这个大的历史过程中不可或缺的文化平台。

在这个意义上,中国电影绝不仅仅要学习好莱坞,更要学会超越好莱坞。