菩提的世界

——醍醐寺艺术珍宝展

2016-08-16沈山

□沈山

菩提的世界

——醍醐寺艺术珍宝展

□沈山

With the joint efforts of all parties in China and Japan, the Shanghai Museum and the Shanxi History Museum will successively exhibit 93 Buddhist artworks of Daigoji Temple in Japan.These artworks not only vividly display the spread of Buddhism since it is introduced from China to Japan, but also reflect that Tantric Buddhist in the Tang Dynasty is the origin of Daigoji Temple.

坐落于日本京都郊外东南隅的醍醐寺,以其丰富和精美的藏品而闻名于世,寺内藏有绘画、雕刻、金工、漆工、建筑等文物约15万件,其中国宝69420件,重要文化财6522件。经过中日各方的共同努力与精心筹备,“菩提的世界:醍醐寺艺术珍宝展”于2016年5月10日在上海博物馆隆重开幕。此次展览将在上海博物馆和陕西历史博物馆先后展出的包括造像、绘画、法器、屏风、工艺器皿等90件佛教艺术品,不仅生动展现了佛教传入日本后的流布情况,而且反映了醍醐寺与唐代密宗法源相传的源脉关系。汉传密宗在晚唐及宋、明时期并不为朝廷所推崇,故逐渐失传。如今要窥得唐代密宗的面貌,日本密宗寺庙已然是不可或缺的样本。

策展人以醍醐源流、醍醐事相、风雅醍醐三个部分,整合、串联所有物品。“醍醐源流”向观众介绍醍醐寺选址兴建、寺名由来,以及醍醐法脉承袭与延续的宗教典故和历史脉络。“醍醐事相”通过在密教仪轨中使用的造像、法器、本尊及曼荼罗绘画等佛教艺术珍品,让参观者领略独具醍醐寺风格的佛教艺术。“风雅醍醐”以日本战国时代名臣丰臣秀吉在醍醐寺举行“醍醐花见”即赏花活动这一历史事件,引出醍醐寺在“应仁、文明之乱”遭受严重破坏并荒废百年后迎来的近世繁荣,通过桃山、江户时代屏风画精品,向观众展现其收藏品的雅致与华丽。

一.中国佛教密教与日本真言宗

日本古代文化的发展与进步,多赖东方外来文化的推动,而佛教文化则是其中最重要的一方面。中国佛教密教源于印度,而印度密教的渊源可追溯到古印度的婆罗门教圣典《梨俱吠陀》等“四吠陀”中。“四吠陀”的赞歌、祭词、咒术等叫做真言,据说诵持真言可以得到神灵的护佑,达到禳灾招福的目的。后来,真言信仰逐渐普及化,在民间各个阶层流行起来,从而对佛教发生影响。不过,开始时真言密法是杂糅在佛教经典中,并为组织成独立的体系,所以称为杂部密教,简称杂密。

随着杂密真言咒在佛教中的普及,其作用也不断扩大,又产生了与真言咒相关的印契和曼荼罗,真言密法逐渐成为佛教中新的教说,即依据七世纪后半叶成书的《大日经》和《金刚顶经》等经典,以真言陀罗尼诠显诸法实相,主张真言秘法正是佛教的真髓,这就是所谓大乘正纯秘佛教,简称纯密。杂密以释尊为中心,纯密则以毗卢遮那佛即大日如来为中心。

唐玄宗开元年间,印度善无畏、金刚智和西域不空相继到达中国,译出《大日经》、《大日经疏》、《瑜伽瑜祗经》和《金刚顶经》等密教经典,奠定了中国佛教密宗的基础。不空的弟子长安青龙寺惠果,不仅从不空受传金刚界密法,也从善无畏弟子玄超受传胎藏界密法。

他将两系密法融汇,创立“金胎不二”的密教体系。

唐贞元二十一年(805年)日本僧人空海入唐求法,师从惠果学习密教,得传两部秘密大法,成为惠果的付法弟子,被后世奉为真言宗第八代阿阇梨。惠果在临终时嘱托空海:“汝宜归本国,以此秘密乘教流布国中。”空海归国时携回内典、外典数百部,其中属密教者颇多。据空海写的《御请来目录》所记。当时献给天皇的典籍等物品有六类:一是新译佛教经典,共一百四十二部;二是梵字真言赞等四十二部梵文佛教文献;三是佛典注释书三十二部;四是图像十幅;五是法具九种;六是付嘱物十三种,其中有金刚智传给不空的,有不空传给惠果的,有惠果传给空海的,这是空海为正传付法弟子的极好证据,也是证明密教从印度传到中国,又从中国传到日本这样一脉相承的宝贵资料。

空海撰写的《即身成佛义》、《声字实相义》、《哞字义》是阐发真言教理的三篇代表作,形成了一个完整的思想体系,并以京都东寺为传法中心,创立日本真言宗,故称“东密”。对日本佛教而言,这是一个划时代的变革,空海及其密宗自此成为日本佛教的根本。空海在唐朝所学以及所带回日本的汉唐诗歌、绘画、文学乃至文字等,对以后日本本土文化的发展产生了极为深远的影响,由于空海对日本佛教和文化发展的特殊贡献,日本尊称其为“弘法大师”。

醍醐寺

五重塔

二.醍醐寺的历史

醍醐寺由空海的再传弟子理源大师圣宝于日本贞观十六年(874年)创建。圣宝天长九年(832年)出生于四国香川县本岛,16岁剃度出家,拜空海大师的弟子、东大寺别当真雅阿阇梨为师,真雅圆寂后又从空海的外甥真然受金、胎两部密法,后又从真雅嫡传弟子源仁受传法灌顶。

据《醍醐寺缘起》记载,圣宝追随五彩祥云,登上笠取山山顶,旋即有了一种家乡的感觉,于是产生了在此建造寺院的想法。就在此时,他见到山谷的涌泉边站着一位老者,边品尝泉水边赞叹:“呜呼,醍醐味!”佛教有五味,即乳、酪、生酥、熟酥和醍醐,醍醐为五味之最,乃世间至高的美味。圣宝向老翁请教选址建寺一事,老翁答曰:“此山乃是古来佛祖传法的圣地,诸天拥护的灵峰。我乃本山的地主横尾明神,愿将此山献与法师,愿法师弘传密法利乐众生,我将永远守护此寺。”话语间老翁不见了。于是圣宝在山顶建立精舍,亲自雕刻如意轮、准提两观音像供奉其中,是为醍醐寺滥觞。此后历经醍醐、朱雀、村上三位天皇的支持,陆续在上醍醐建造了药师堂、五大堂,在下醍醐建造了释迦堂、法华三昧堂等建筑,特别是天历五年(951年)五重塔的完工,标志着醍醐寺纵贯山上和山下的寺院群落格局初具规模。塔内第一层壁画构成立体的金、胎两界曼荼罗,再加上密教自印度、中国传到日本的传持八祖像,是真言宗核心教义的图解。

日本有好几处重要的密教寺院,都扮演了各自不同的独立角色,其中醍醐寺担任了“事相”的重要职责,在10世纪承办了多次日本国家级法会。密宗修持者把教义理论称为“教相”,把修习身、语、意三密之具体作法称为“事相”,包括密教法师向弟子传法灌顶仪式及其他日常修法、祈祷等的实践行为。

密教教义深奥、仪式多样、手势复杂,经典无法详细解读,只能通过雕刻、绘画等各种媒介来模仿传递,惠果曾多次向空海讲述造型作品在密教中的重要性。醍醐寺中保存的大量在密教仪轨中使用的造像、法器、本尊及曼荼罗绘画等佛教艺术品,正是密教修行者静观妙悟的重要法具。

平安时代末期醍醐寺进入院政时代,白河天皇为首的皇族在上醍醐和下醍醐继续建造庙堂、佛塔的同时还建造了僧侣居住用房等。这标志着醍醐派教学和事相有了进一步发展,醍醐寺成为新的真言密教流派的发源地。永久三年(1115年),醍醐寺第十四代座主(住持)胜觉建造了三宝院,并统一了流传到醍醐寺各种流派和综合事相,创立三宝院流,成为真言密教的重要流派,此后醍醐寺历代座主多出自三宝院,其法脉一直延续至今。

镰仓时代,源赖朝建立幕府政权,政治中心移到关东,醍醐寺因远离政治中心,与政权的联系相对松懈,主要任务是在地方推广其教义,扩充信徒,得到许多庄园的经济资助。随着后白河天皇的皈依,醍醐寺受源赖朝武士政权庇护,势力得到进一步发展,修行祈祷、仪轨探究以及图像等的研究和制作更加兴盛。原先为镰仓武将制作佛像的工匠也开始加入到为贵族制作佛像的行列中,代表者有运庆和快庆。本次展出的快庆款不动明王坐像即是其忠实模仿空海大师指导的东寺御影堂不动明王造型所作。

不幸的是室町时代末期的“应仁、文明之乱”,日本进入战国时代(1467—1615年),使醍醐寺遭到毁灭性打击,除了五重塔以外的下醍醐寺庙堂全部化为灰烬。直到16世纪末期,第八十代座主义演在用武力统一日本的丰臣秀吉的支持下,对醍醐寺进行了大规模的修复重建。义演是关白二条晴良之子,关白相当于中国古时首辅大臣或宰相,秀吉对关白之位向往已久,义演的兄长二条昭实将关白之位让给秀吉,秀吉帮助义演复兴醍醐寺与此有关。醍醐寺的樱花,是自古以来京都的一处名胜。以庆长三年(1598年)丰臣秀吉来寺观赏樱花的“醍醐花见”事件为代表,醍醐寺在义演与秀吉及其家族的协助下迎来了近世的繁荣,产生了雅致而华丽的艺术。

江户初期,通过义演座主的努力,醍醐寺三宝院成为修验道当山派的统领寺院,此后三百多年,历代座主兼任三宝院门迹和当山派修验法头。修验者起源于日本固有的山岳信仰,深受中国佛教、道教、日本神道、阴阳道所影响。奈良时代(8世纪),在山林修行,具咒验力者即已存在,但为律令所禁。至平安时代院政期(11-12世纪),贵族对于山林修行者的咒术灵验颇为尊崇,且以笃信灵山信仰的修验者为登山向导。

修验道的修行地以大峰山、熊野、吉野最著名。庆长十八年(1613年),江户幕府将全国山伏分属圣护、三宝二院,并规定仪式与作法。其中,本山派山伏以圣护院为根据地,受天台宗寺门派所管辖。当山派山伏则以三宝院为根据地,归真言宗醍醐派所管辖。期间高贤、房演曾亲自率领三千行者两度到大峰山修行,完善了修验教义的高演,实现了醍醐寺转化为民寺的第一步。

经过三百年的江户时代,日本进入明治时期。明治元年政府颁布的“神佛分离令”等宗教政策,对日本的佛教影响非常大。幸运的是醍醐寺三宝院继承了两个流派,即三宝院流派和当山派修验道的惠印流派,侥幸避免厄运。寺里本着宝物一件也不许流出的宗旨,完好地保存了历代传承的宝物。现在,醍醐寺建立了“醍醐寺文化财研究所”,将传承下来的古代文献、障壁、佛像等所有文化财数据存入“醍醐寺文化财综合管理系统”数据库,全面科学地管理寺内文化财。

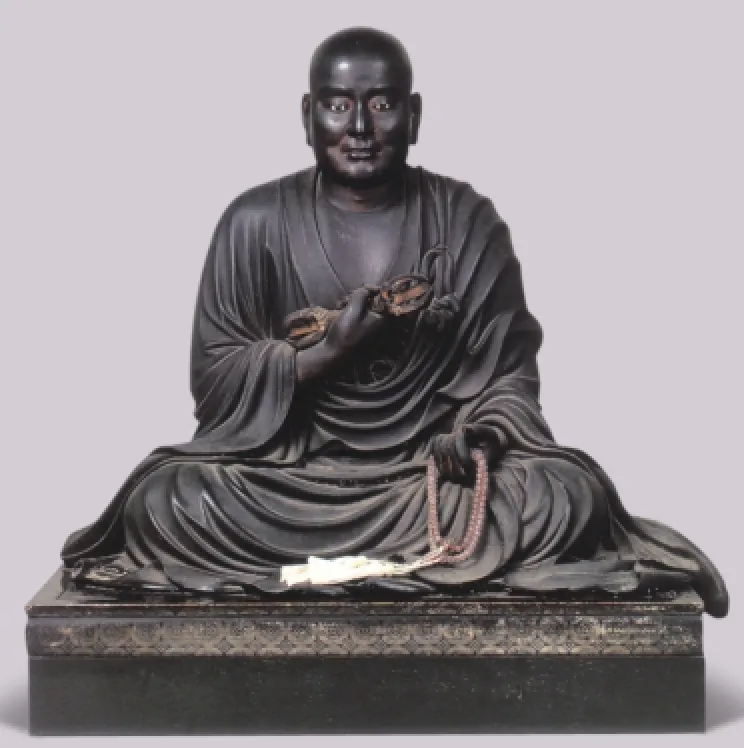

图1 弘法大师(空海)坐像木雕彩绘,江户时代(1667年),高83厘米

图2 理源大师(圣宝)坐像木雕彩绘,江户时代(1673年),高82.5厘米

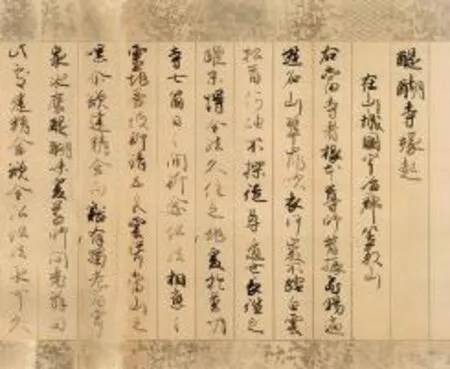

图3 醍醐寺缘起(局部)彩笺,江户时代(17世纪),纵33.1、横748.7厘米

三.重要展品介绍

1.弘法大师(空海)坐像

日本现存的佛像中,天福元年(1233年)由康胜制作,摆放于京都东寺御影堂的空海造像最为古老和著名。此件彩绘木雕坐像为日本江户时代(1603—1867年)吉野右京种次的作品,忠实模仿了东寺御影堂的造像。大师相貌端正,头顶浑圆,左手持念珠,右手握五钴杵。结跏趺坐,身着袈裟,覆盖双腿并略盖台座。整体轮廓圆润,线条明快。

2.理源大师(圣宝)坐像

如今供奉在醍醐寺开山堂中的理源大师像,原由其弟子观贤造于延喜十一年(911),后于弘长元年(1261)再造。据铭文记载,此次展出的圣宝坐像与弘法大师像都是江户时代吉野右京种次所雕凿,多为模仿开山堂观贤所塑形态。大师面相温和端庄,额头宽阔,内着僧衣,袈裟覆盖全身,右手持五钴金刚杵,左手握袈裟一角,表现了大师禅定时的宁静神态。

3.《醍醐寺缘起》彩笺

《醍醐寺缘起》全一卷,记载了醍醐寺创建、寺名由来、诸佛殿的建造,准提观音的灵验故事,以及开山祖师圣宝的传记等。《醍醐寺缘起》由不同时期形成的记载集成,现在的体式为12世纪初整理形成,此件展品是17世纪的抄本。

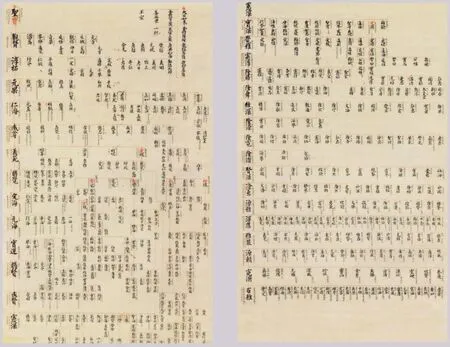

4.《血脉谱》纸本

日本真言宗自平安时代以来大致分为以仁和寺为中心的广泽流和以醍醐寺为中心的小野流两个流派。小野流又分为六个流派,其中以醍醐寺三宝院为依托的三宝院流为小野流的中坚流派。《血脉谱》通过两幅脉络图,展现了小野流自大日如来开始,经过圣宝直到近世的醍醐寺历代法统。起首自大日如来至弘法大师空海为真言宗“付法八祖”,谱系到空海徒孙源仁为止表述较为简单,自源仁弟子圣宝以降,记载趋于详细。除圣宝外,范俊、贤觉等首字标红,表明其为各支流派的祖师。

图4 血脉谱纸本,江户时代(1656年),纵156、横92厘米

图5 宋版 一切经(局部)纸本,南宋(12世纪),每贴纵29.6、横11.7厘米

5.宋版《一切经》

镰仓时代高僧俊乘房重源追随弘法大师的足迹,先后三次入宋求法。据《日吉山王利生记》卷第七记载,在日本于宋朝交往的主要港口博多津前通事李宇帮助下,重源于日本建久五年(1194)十一月得到宋版《一切经》(即《大藏经》)。福建的福州在宋代有两座寺院刊刻过《大藏经》,分别为东禅寺等觉院刊刻的《崇宁万寿大藏》和开元寺刊刻的《毗卢大藏》。这两部经被称为福州本或闽本,是按照蜀本五千零四十八卷增加新译经论和撰述组成。醍醐寺藏宋版《一切经》现存六千零九十六贴,其中除《大般若经》六百五十五贴为开元寺版,其余皆为东禅寺版。经书刻成每行十七字格式的六行折贴,以绀色的纸张装订。这种每行十七字和折贴的形式,成为后来宋、元、明、清各朝官、私版本大藏家的规范格式。

6.山中秘所图

此图为标示修验道当山派行者山中修行巡礼路径的图画,绢本设色,由上下两卷构成。上卷抬头记载有天明七年(1787年)时年15岁的三宝院高演的序文,文中赞叹由理源大师复兴的进山修行的道路上行者众多的繁盛景象。上卷从以春日樱花盛开之美而著称的吉野开始,依次描绘六田樱渡、藏王山、吉野奥院和山上权现;下卷自小笹起依次描绘弥山宿、释迦岳、深山和熊野本宫。

7.理源大师像

将复兴大峰山修行的圣宝尊为当山派始祖,是后世圣宝信仰的一种表现,所以日本近古时期出现了此类塑造成修验者装扮的理源大师造像。此像背后及衣袖位置有阴刻铭文,据铭文可知其制作于安永八年(1779年),与役行者像一起作为藏王权现像的胁持,组成一组三尊像。

8.密教道场

本次展览还原了醍醐寺佛教艺术品的“原生环境”。策展人以大日如来为主尊,两边悬挂金、胎两界曼荼罗,中间设大坛及法器,三面围以十二天屏风和山水屏风,组成一个完整密教道场。此道场系统诠释了真言宗的核心教义,即由空海传入日本的长安青龙寺惠果创立的“金胎不二”真言教理。

9.大日如来坐像(金刚界)

密教认为宇宙生灵万物都呈现了大日如来的功德,因此将大日如来视为至高无上的本尊。此金刚界大日如来坐像手结智拳印(即右手握着伸出在胸前的左手食指),结跏趺坐于莲花座上,背后有舟形背光,背光上刻有化佛。造像整体姿态稳重自然,从风格上判断为平安后期的作品。背光和台座上刻有铭文“宽文十三年修复”,表明此像经过后期修复。一般认为,吉野右京种次参与了此次修复,因为这一时期醍醐寺的弘法大师与理源大师肖像都是由其制作,同时,寺内的造像也经由他修复。

10.两界曼荼罗

《两界曼荼罗》是密宗最重要的绘画。曼荼罗,梵语Mandala的音译,意为坛场、坛城,新译圆轮具足、聚集等,是密教传统的修持能量的中心。《大日经》和《金刚顶经》等密教经典,以法身佛大日如来为教主。密教修行者认为大日如来作为法身佛有理与智两个方面,理即法界、法性或真如,是一切佛的本源或依据,如母胎孕育婴孩,故喻之“胎藏界”,《大日经》即为宣说胎藏界的经典,图示《大日经》的就是胎藏界曼荼罗;智即智慧,以金刚比喻坚硬不坏,说它可摧破一切烦恼,故称“金刚界”,为《金刚顶经》所说,图示《金刚顶经》的就是金刚界曼荼罗。

长安青龙寺惠果将金、胎两界合一,创立理智一如的“金胎不二”学说,建立金、胎两界曼荼罗体系。惠果将两界曼荼罗传日僧空海,在日本称之为“现图曼荼罗”,为日本真言宗根本曼荼罗。

11.金刚界曼荼罗

现图金刚界曼荼罗由九个曼荼罗组成,故又称金刚界九会曼荼罗。九会之中,前七会为金刚界品,其中之前六会为大日如来之自性轮身;后两会为降三世品,皆为大日如来之教令轮身。图像以上端为西方,纵横等分为三,组成九会。图绘中央为成身会,图示佛果之实相,为以下八会曼荼罗之总体,故又称根本会,共有三十七尊,以五圆轮排列成十字,表示金刚界五佛,即中央大日如来、东方阿閦如来、南方宝生如来、西方阿弥陀如来、北方不空成就如来。以大日如来为中心,其周围为四波罗蜜菩萨,四方各有一月轮,内各置一佛,四佛也以相同形式排列,各有四亲近菩萨,故有十六菩萨,另有内外八供养菩萨、四摄菩萨、密教护持之诸天及贤劫千佛等围绕。若依“从果向因”的下转门之意义,第一会即是成身会,其下向左依顺序为三昧耶会、微细会、供养会、四印会、一印会、理趣会、降三世羯磨会、降三世三昧耶会。如逆而上转,以明行者修正之阶段,则为从因至果之顺序。

图6 山中秘所图绢本设色,江户时代(1787年)上:纵36.9、横1010.4厘米;下:纵36.9、横1055厘米

图7 理源大师像铜,江户时代(1779年),高51.5厘米

图8 密教道场实景

12.胎藏界曼荼罗

现图胎藏界曼荼罗以中台八叶院为中心建立十二大院。中央为中台八叶院,八瓣莲花的中央为大日如来,周围八叶上分布无量寿、宝幢、开敷华王、天鼓雷音四佛,及文殊、观音、弥勒、普贤四菩萨,此院为胎藏界之总体,其他院为别德;第一重上方为代表如来智慧的遍智院;下方为由般若菩萨、不动明王、降三世明王等构成的表现如来降服力的持明苑;左侧为以金刚手菩萨为主表现如来法力的金刚手院;右侧为以观音菩萨为主表现如来慈悲的莲华部院;在遍智院上依次为释迦院和文殊院;持明苑下方依次为虚空藏院和苏悉地院;金刚手院外有除盖障院;莲华部院外有地藏院;最外围是由诸天力士等组成的外金刚部院。

13.大坛具

《义演准后日记》“庆长三年(1598年)十二月十一日”记载有三宝院佛具调制方法和过程,展览中的金铜大坛具是醍醐寺大讲堂修法时所使用的。坛上火舍在中心,左右两边各三件,合称六器,分别为涂香、花蔓和阏伽的用具,在四方形成四组。四个角上有四个花瓶,外缘的四橛为密教的法器之一。内侧的四角放羯磨在台上,坛的中间是宝塔,塔后置花瓶和轮宝。塔前置金刚盘,盘上置五钴杵和五钴铃,与弘法大师从中国请来的五钴杵和五钴铃的形式是一致的。

14.释迦三尊像

三尊,是佛教安置佛像的一种形式。大乘佛教认为,每位如来皆有大量菩萨胁侍,以便度化众生,一般造像时会在释迦牟尼佛两边设置作为左胁侍的文殊菩萨和作为右胁侍的普贤菩萨以代表之。此三尊造像中,释迦为一般的“和式”形态,而两胁持的装束是中国风格,二菩萨脚下垂两侧的形式是很少见的。大多数三尊像中的普贤菩萨双手合掌,但此像右手拿莲茎,左手托住莲茎的底部,类似于宋代佛画所表现的形式。现在文殊菩萨手被修补过,原先应持宝剑。造像的材质为柏木,采用拼接法制作。用水晶嵌入法做玉眼,并用金泥涂身,都是镰仓以后的技法。

15.不动明王坐像(快庆)

明王的名称原系印度教湿婆的异名,后被佛教采用,成为大日如来之使者及真言行者的守护菩萨。密宗造像中的明王像,往往头顶火焰、怒发上冲、浓眉豹眼、獠牙上立,是最富个性的佛教造像之一。本尊头顶莲花,束发辫于左边。双眼向左下方怒视,上齿咬下唇,现忿怒相。造像袒右肩,戴臂钏和腕钏,右手持剑,左手拿索,结跏趺坐于台座上。身后为火焰形背光,在熊熊燃烧的火焰中饰有一鸡,表示不动明王是属鸡的本命佛。此像忠实模仿了空海大师指导的东寺御影堂不动明王像造型,像内用墨书写了制作者快庆和相关人物的名字和建仁三年(1203年)五月四日的纪年。

图11 金刚界曼荼罗绢本设色,江户时代(17世纪),纵103.3、横88.4厘米

图12 胎藏界曼荼罗绢本设色,江户时代(17世纪),纵104.5、横88厘米

图9 大日如来坐像(金刚界)木雕涂漆,平安时代(12世纪),像高105.3厘米

图13 大坛具铜鎏金,安土桃山—江户时代(16—17世纪)大坛:长170.5、宽170.5、高35.8厘米;宝塔:高99厘米

16.文殊渡海图

醍醐寺藏有自奈良到江户时代的各类佛画,这些绘画大量吸收了唐宋道释画的因素。《文殊渡海图》源自中国五代时期兴起的“新样文殊”题材,与晚唐、五代、宋初中原文殊信仰有关。两宋时期来五台山巡礼的日本僧人将“新样文殊”五尊题材带回日本广为传布,成为平安、镰仓时代佛教艺术表现的重要题材之一。此图中以骑于狮子背上的文殊菩萨为主尊,右下方双手合十的小儿为善财童子,据《华严经·入法界品》记载,童子受文殊菩萨指点遍访诸国善知识。画面右侧狮子背后为受文殊点化将《佛顶尊胜陀罗尼经》带到唐土的罽宾僧人佛陀波利。画面左前牵狮者为胡人相貌的于阗国王,左后方持杖老者为佛陀波利在五台山遇见的文殊菩萨变化成的大圣老人。因画中诸尊像位于海面水波之上,故称《文殊渡海图》。类似图像可见于敦煌莫高窟第220窟甬道北壁及敦煌藏经洞P.4049白描画稿。

17.如意

中国古代有用于搔痒的“搔杖”,又有用于记事的“笏”,如意则兼二者之用。后来其形态发生分化,一支保留实用功能,另一支强调吉祥含义,演化为纯粹陈设珍玩。唐代始出现于佛具中,法师讲经时,常手持如意一柄,记经文于上,以备遗忘。陕西扶风法门寺地宫中曾出土一柄佛僧如意,银质鎏金,首为云头,柄为直柄。

此件如意木柄先用黑漆与朱漆描绘成紫檀木样式,然后以螺钿镶嵌成宝相花图案。头部为铜制鎏金云形板,上面雕刻花枝纹和飞鸟纹,为平安时代手工经典之作。

18.九钴杵

金刚杵梵名“伐折罗”(vajra),藏语称“多吉”,又叫做宝杵、降魔杵等。原为古代印度之武器,后被密教吸收为法器,象征如来金刚智。九钴表示九大金刚及九大不共护法事业,又表示五佛智及四无量心的结合,以杵修法可以化解妄想,断除一切烦恼。日本不制作九钴杵,从宋代至清代,中国的九钴杵不断传入日本,此件展品推测是宋到元代传入日本。

图14 释迦三尊像木雕贴金,镰仓时代(12—13世纪)释迦如来坐像高52厘米,文殊菩萨像高30.7厘米,普贤菩萨像高30.5厘米

图15 不动明王坐像(快庆)木雕、彩绘、贴金,镰仓时代(1203年),像高53.3厘米

19.五钴铃

金刚铃是密教法具之一,为修法时督励众生精进与唤起佛、菩萨之惊觉所振摇之铃,一般以柄分为独钴铃、三钴铃、五钴铃、塔铃、宝铃五种。密宗以杵属阳,以铃属阴,故二者必成一对,通常右手持杵,左手持铃。此件五钴铃整体鎏金,上分五钴,中饰四个鬼面,下部铃身水平方向刻满鱼子纹,中间饰宝相花、唐草纹和圆圈围绕的四个梵字,代表四佛。底部铃口呈喇叭形外展,装饰有花边的八个双重莲瓣图案。

20.金刚盘

金刚盘是密宗修法时置于大坛具上而摆放金刚杵及五钴铃的用具。根据《行法肝叶钞》卷上记七:“金刚盘形如肉团,三角为心形。”此盘呈三叶莲花形,是依照弘法大师从中国带来的金刚盘复制的,盘面模仿中国样式,足部做法显得厚重、大方和华丽,为日本形式。

21.醍醐赏花诗笺

《醍醐赏花诗笺》是丰臣秀吉在“醍醐花见”赏花会上,与其家人及近臣等以醍醐寺为主题写成的和歌诗笺集。此诗笺集为经折装,由硬纸板连缀而成,每一张硬纸板上贴有三枚写和歌用的窄长形诗笺,每枚诗笺上写一首和歌。整个集子由正面八十七枚,背面四十四枚,总计一百三十一枚诗笺组成。集子开头的三首和歌为丰臣秀吉所作,以下两首为其子秀赖所作,接下来两首为前田利家所作,依此类推,参与写作和歌的人有近百人之多,但各诗笺并非作者手迹,而是在赏花宴会结束后经专人整理誊写而成。

图16 文殊渡海图绢本设色,镰仓时代(13世纪),纵143.1、横106.5厘米

图17 如意铜鎏金、漆木、螺钿,平安时代(12世纪),长59.4厘米

图18 九钴杵中国宋元时期(12—13世纪),长17.9厘米

图19 五钴铃铜鎏金,镰仓时代(13世纪),长21.5、钴径9.5厘米

22.金天目盏(含盏托)

展览中的金天目盏(含盏托)曾是丰臣秀吉的心爱之物,在醍醐寺座主义演准后为祈福其身体早日康复而举行的加持祈祷仪式后,秀吉作为奖励将此物赏赐给他。天目盏产自福建建窑,并在宋代流传到日本,分油滴天目、灰被天目、禾目天目、玳瑁天目、木叶天目、曜变天目等几类。此茶盏器型仿照“灰被天目”,束口、深腹、平肩。盏实际上是木制的,内壁和外壁分别用两块薄薄的金板覆盖,口沿则镶一圈金边。盏托则是在铜上镀金。

23.松樱幔幕图屏风

1598年丰臣秀吉的“醍醐花见”赏樱盛宴将醍醐寺的复兴推向高潮,寺中所藏屏风大都是这一时期前后京都画坛各个画派的力作。在纸上反复敲打金箔使其充分延展,薄到极致的金箔因被反复敲打而嵌入纸张的纤维中,因此纸张和金箔合二为一。这种金箔地绘画在日本传统大和绘中较为常见。

《松樱幔幕图屏风》在金箔地上以绘有丰臣秀吉家徽“五七桐纹”的帷幔为背景,右面一组苍松傲然,枝叶繁茂,左面一组樱花朵朵,花团锦簇。左右均有“雪舟末叶生驹等寿”的落款和朱文方印(印文不详)。镰仓时代后期至室町时代,中国宋、元时期的水墨画传入日本。1467年,日本画僧雪舟随遣明使远渡明朝,学习了中国地道的水墨画画法,归国后他致力于将其与日本特有的情致相结合,对桃山时代的狩野派、土佐派以及江户时代的光琳派的绘画影响极大。屏风落款中等寿自视传承了雪舟的绘画风格,也证实了中国绘画艺术对日本的影响。

结语

醍醐寺艺术珍宝展是一个以佛教艺术为导向的展览,展陈方式以橱窗式与裸展为主,着重呈现佛教文物直接美感。苏轼曾说,作艺如意造华严,造一片高严境界。罗马时期新柏拉图主义哲学家普洛丁也曾把审美经验说成是经过清修静观而达到的一种宗教神迷状态。一个触动灵魂的展览,必然能使观者从对于某个具体物件、场景的感受上升为一种哲理性的领悟,在惊奇、赞叹、崇拜、敬畏之中,获得佛教艺术带来的崇高美、灵魂美、宗教美、终极之美。正是在这个层次上,美感和宗教感是共通的。来自醍醐寺的佛教艺术珍品不仅为我们提供了一次难得的与珍品对话的机会,也让观众充分领略了佛教艺术在亚洲不同地域之间的变迁与融合。

①上海博物馆、陕西历史博物馆编《醍醐寺艺术珍宝》,上海世纪出版社,2016。

②[日]有贺祥隆《五重塔初重壁画》,《醍醐寺大观》第二卷,岩波书店,2002。

③[日]小川贯弌氏《福州崇宁万寿大藏的雕造》,《印度学佛教学研究》第7卷第1号,1958。

④汤用彤《隋唐佛教史稿》,中华书局,1982。

⑤韦立新、任萍《日本佛教源流》,世界图书出版广东有限公司,2013。

⑥周一良著、钱文忠译《唐代密宗》,上海远东出版社,2012。

⑦末木文美士著,涂玉盏译《日本佛教史—思想史的探索》,上海世纪出版股份有限公司,2016。

The world of Bodhi—Arts In The Collection of Daigoji Temple

Shen Shan

图20 金刚盘铜鎏金,镰仓时代(13世纪),长22.1、宽30.8、高5.7厘米

图22 盏木胎包金盏托铜鎏金,安土桃山时代(16世纪)天目高5.8厘米、天目台高6.6厘米

图23 松樱幔幕图屏风生驹等寿,纸本金箔地设色,江户时代(17世纪)各纵168、横359厘米

(责任编辑:劳棠)