山越麻绣传统技艺的特征研究

2016-08-11洪文进

洪文进,苗 钰,吴 艳,唐 颖

(1.浙江横店影视职业学院 表演艺术学院,浙江 东阳 322118; 2.江南大学 生态纺织教育部重点实验室,江苏 无锡214122)

山越麻绣传统技艺的特征研究

洪文进1,苗钰1,吴艳2,唐颖2

(1.浙江横店影视职业学院 表演艺术学院,浙江 东阳 322118; 2.江南大学 生态纺织教育部重点实验室,江苏 无锡214122)

摘要:山越麻绣作为浙江淳安地区具有代表性的非物质文化遗产,在现代工业信息化时代下面临技艺的可传承与发展困难。通过对浙江淳安八都麻绣馆、中国丝绸博物馆珍藏绣品研究和对山越麻绣技艺传承人的调研,并结合文史资料与书籍,阐述山越麻绣的历史渊源,讨论山越麻绣的传统织绣装饰图案及结构布局实用功能在现代产品中的应用,分析山越麻绣传统绩麻纺织工艺。从绣法和针法两方面入手,进一步探讨山越麻绣在刺绣过程中传统“十字针法”“重平针法”和“单面绣”传统工艺技术的巧妙处理及应用。

关键词:山越;麻绣;传统技艺;十字针

麻绣[1]作为中国传统刺绣工艺的一大派系,以麻布(俗称“夏布”)为绣底,凭借精湛的刺绣针法与构图技艺,刺绣出具有浓郁生活愿景和民俗风情的精美吉祥图案。

山越麻绣,作为极富传统寓意的手工刺绣产品,是浙江省淳安县王阜、严家两地传统服饰文化的代表作品。因其独特的原生态纺织原料及传统纺织工艺、古朴自然的润色、精湛的针法技艺,分别被列入浙江省非物质文化保护遗产、杭州市非物质文化遗产濒临保护项目。因此,目前有关山越麻绣的研究层出不穷,其中江南大学吴艳等[2]阐述了山越麻绣的特殊文化属性和审美价值特性;诸葛沂等[3]探讨了山越麻绣的工艺价值与文化意识形态;秦佳彬等[4]通过对南北麻绣的对比研究,阐述了山越麻绣所富有的独特地域文化、艺术特征以及材料技艺。但这些文献并未对山越麻绣的传统技艺和刺绣针法进行研究,基于此,笔者通过田野式调研,探访了山越麻绣技艺传承人——王风珠,记录和阐述了山越麻绣的历史渊源、原料纺织原理与技艺特征,麻底刺绣针法技艺和图案应用的不同寓意与手法的展现。由此,本文详细梳理了山越麻绣的历史文化渊源与传统技艺特征,以期对山越麻绣的保护与传承力度有所加大,同时对现代服饰创新应用设计具有指导作用。

1 山越麻绣的历史渊源与发展

1.1历史渊源

麻绣是以淳安西北部的王阜、屏门两乡为中心,八都源一带刺绣产品的总称,因八都源一带自秦汉时期常居山越民族,有《淳安县志》记载:“东汉建安十三年,孙权遣威武中郎贺齐击山越,平黔、歙,分歙东乡置始新乡(今淳安)。”[5]当时,地处淳安的百姓为了躲避战乱带来的伤害,纷纷生活在山区,其中以生活在王阜、屏门两乡的山越百姓住进两山夹水、山脉绵延的深山中为凸显,过着与世隔绝的生活,山民自己种麻,用以织布、刺绣,自给自足,因此得名“山越麻绣”,也称“八都麻绣”。淳安八都源一带的山越民族世代种植苎麻,以麻搓线,纺织麻布,这为山越麻绣的发展奠定了良好的物质基础。在淳安西北,至今还传承着“种麻织布,下种收谷”“麻布挑花,一针对一孔”[6]的方言俗语。这种古代山越人民对种麻和麻绣的执着,也正好见证了麻纺、刺绣技术的发展历程。

1.2传承保护

明清时期,淳安西北部的王阜、屏门两乡被划为八都,八都麻绣便在民间普及一时,家家户户都用麻缝衣做袜,在麻布上挑花构图。淳朴的山越人民对生活经验的积累,对生活美好愿景的期许,不断创作诸多富有独特韵味的图案与花型,用于刺绣在麻布之上,从而形成了精美丰富,寓意深刻的麻绣图案。直至民国后期到20世纪80年代初,山越麻绣在当地达到兴盛顶峰,但至20世纪80年代后期,当地麻业种植不断衰退,麻绣原料匮乏,同时山越麻绣艺人传承乏力,因此造成山越麻绣逐渐从生活中淡去。为了保护传统刺绣技艺,当地政府正在极力恢复和保护这项传统文化。2005年,山越麻绣被浙江省列入非物质文化遗产保护名录,2008年,山越麻绣代表浙江民间艺术赴澳门展示其风采,并由工艺传承人现场进行刺绣表演。2011年,山越麻绣被杭州市列入非物质文化遗产濒危保护项目。为了加强山越麻绣的传承保护,政府与民间组织一方面大力宣传山越麻绣,另一方面极力保护苎麻原生态种植环境,栽培麻业,大力发展麻绣工艺传承人,鼓励山越麻绣非遗传人带徒授艺。2013年,经过多方努力,第一座八都麻绣馆在浙江淳安王阜乡落地而成,而这一份特殊的“礼物”再一次将人们的目光焦距在这一古老的传统刺绣精品上。

2 山越麻绣的作用

传统山越麻绣早期以实用功能为主,随着人们对美好生活的向往,以及对吉祥事物的渴望,山越麻绣的功能应用逐渐演变为具有美学意义的装饰功能。

2.1实用功能

山越麻绣绣品种类多样,诸如日常生活中应用的饭袋(图1),其形制独特,与北方风帽外形相似,均有两片扇形尖角麻绣拼缝而成,袋前与袋后绣有图案,前部图案略大于后部图案,看似对称。同时,在饭袋前后三角开叉处以绣有不同图案的贴布拼接而成,两片扇形尖角端缝制两条本白棉绳。山越麻绣饭袋外轮廓似折扇,长度约52 cm,宽度约28 cm,棉绳总长约48 cm。当地山越人民在田间劳作时,为了延长劳动时间,将膳食带去田野食用,如当地特产的玉米粿(外形呈直径20 cm×20 cm的圆形物)装入袋内,然后用其缝制在两端的棉绳系在腰间固定,大大方便了山民的携带。又如山越麻绣围布(图2),其形制简单,一般长约90 cm,宽约50 cm,并在正面绣有图案的矩形。围布可做坐垫,也可当做女子灶头做饭时遮挡灰尘脏物的围裙。

图1 山越麻绣饭袋Fig.1 Shanyue ramie embroidery food bag

图2 山越麻绣围布Fig.2 Shanyue ramie embroidery apron

2.2装饰功能

山越麻绣图案丰富,刺绣形式多样,其中以蓝底白线和白底蓝线为主。在麻绣中以四方结构形成连续相同的图案,其图案的主题多为飞禽走兽、花鸟鱼虫,形象古朴自然,与秦汉时期的陶瓷纹样极其相似。

在山越麻绣中,除了复杂的剥麻染织麻布工艺外,富有传统工艺的当属刺绣装饰图案。目前留下来的图案纹样多达几十种,如“四季发财”“竹报平安”“牡丹富贵”“狮子滚球(图3)”“蝴蝶嬉瓜(图4)”“百鸟朝凤”[7]等富有传统吉祥色彩的图案,又可将不同的图案重新组合刺绣形成重复纹样。

图3 狮子滚球Fig.3 Lion rolling the ball

图4 蝴蝶嬉瓜Fig.4 Butterflies playing the melon

古朴的山越姑娘在出嫁之时,便早早在娘家用麻绣成带有成双“凤窥牡丹”图案的围布或方巾,待嫁到婆家时再赠送丈夫,用以装裱成艺术品悬挂于新房墙上,以示对爱情的忠贞及对幸福渴望的追求。随后,逐渐演变将其在麻布上绣上各种特殊的吉祥图案,作为装饰艺术品用在特殊喜庆场合,如绣“百寿”图案用作诞辰祝寿装饰之用,绣“八仙过海”图案用作乔迁之喜装饰之用等。

山越麻绣装饰用品图案均以对称连续图案为主,体现了山越人民古朴诙谐的生活态度和对道法自然的崇敬之情。

3 山越麻绣传统技艺特征

山越麻绣多以苎麻为绣底。苎麻为韧皮纤维,去其胶质柔制成具有一定长度、细度与韧性的可纺纤维。在中国,苎麻种植距今已有4 000多年历史,最早在《诗经·陈风·东风之池》中记载:“东门之池,可以沤紵。”

3.1绩麻纺织

苎麻纤维纺织工艺复杂,一般主要有种麻、割麻、脱胶、剥麻、晒麻等工序。早期山越人民将苎麻种植在山麓中,用杂草、动物粪便培土,保证生长的旺盛,使得能每年割麻3~5次,保证了纺织原料的充足。在割取麻杆之后,将其浸泡在清水中24 h,随后用麻刀清理麻杆上的杂质,并将青皮取下,晒白转为纤维韧皮。

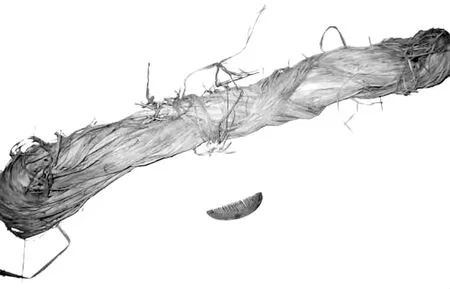

在经过数几天的韧皮加工,最后使用黄铜梳(图5)将其梳理成一条条细麻,并将短麻搓成(加捻)整条长线,整个绩麻的过程均要求手工艺者技术娴熟,以防止麻线在梳理、加捻过程中的断裂。

图5 细苎麻皮和梳麻用的黄铜梳Fig.5 Fine ramie skin and brass comb for dressing

山越人民根据提综传动原理,使用踏板手工织机(图6)完成对麻绣绣底麻布的整体织造。通过上、下两层经线的传动的拉伸,利用空隙将梭子放入两轴之间打纬,最终根据脚踏动力,将经线形成一定张力,拉动上层经线回到原来经线位置,线综回落,以此循环。

图6 踏板手工织机Fig.6 Manual loom with pedal

3.2传统刺绣针法

山越麻绣主要以山越人民生活用品为主,例如日常用围裙、饭袋、背带、包袱,以及装帧装饰用。这些都是方便山越人日常生活所需用品,因此具有强大的实用功能。而一般的山越麻绣主要以白底蓝线为主,除特殊场合外用蓝底白线。绣面通常刺有对称图案与连续图案,其刺绣多样,针法技艺极具精湛。

3.2.1十字针法

十字针法为中国汉族及苗族、羌族、土家族、瑶族等民族刺绣中常见的刺绣技法,即针向严格按照织物经纬组织孔眼,进行纵横或斜向行针,在经纬交织点用绣线作无数个“十”字组成图案,也称为挑绣或挑花,与纳绣、点绣等同属经纬绣[8]。

图7 十字针法Fig.7 Cross stitch

在进行山越麻绣过程中,结合传统十字针技法,改变十字针法(图7)起针方向,采用平针、斜针技法,先从左下角纬组织点挑起经纱,再向右上角纬组织点挑绣经纱,呈同一方向的十字形状(图8)。从起针开始,线不剪断,一针走到底,从而形成针迹平整,均匀,排列整齐,绣面饱满。

图8 十字挑纱形状Fig.8 Prick yarn shape of cross

3.2.2重平针法

重针又称回复针,将挑出的图案在某部位成初形图案后回针,在原来针脚的基础上再回针重复一次,但是方向相反,回线恰好盖住剩余空间[9]。山越麻绣在进行绣底刺绣时,从绣面中间起针,运用十字针法挑出绣面勾勒出的图形轮廓,同时使用重针,不重新起针,因此反面针迹成直线排列,绣线平整笔直,这是山越麻绣刺绣过程中最具独特的针法。同时,湘西苗族挑花也采用回复针,按直、横斜等向运用单线来回穿钉,形成正反纹样一致的双面绣[10],从绣面结构布局与图案成型线迹来看,是双面绣的经典针法技艺,山越麻绣虽然在针法上也强调应用回复针,通过直、斜方向的平针法运用,但所呈现的是不具反面图案的单面绣。形成这种特殊效果的原因之一是,绣工在进行针法运用之前,并不在绣面上预先画好图案结构图,而是根据自己的经验随心勾勒出想要图案的轮廓,因此在针法技艺上也比较随意,绣出的图案极具灵活创作性。

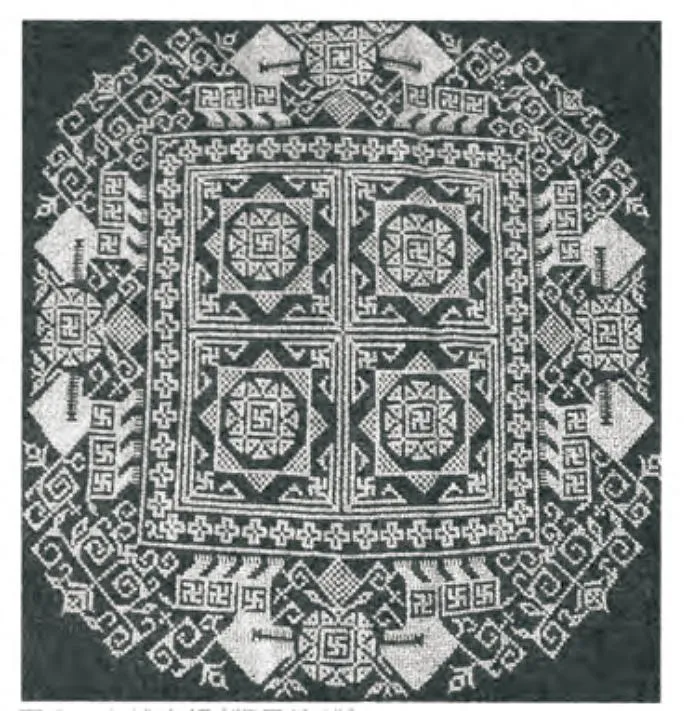

山越麻绣巧妙运用了十字针法和重平针法,在此基础上,灵活使用斜针工艺,丰富了挑花过程的技术,使得绣成的图案画面效果丰富。而整体画面均以四方形、八方形为主,其中,中心图案为方形,并以曲水纹为边框,其边宽约3 cm,而正方形图案尺寸约10 cm×10 cm,整体图案由4副统一图案组成,其排列为二上二下,中间和四角空隙以花瓣和饰物陪衬,如“万字蝴蝶盘长”(图9)和“长明灯”(图10)。

图9 “万字蝴蝶盘长”麻绣Fig.9 Swasticka butterfly ramie embroidery

图10 “长明灯”麻绣Fig.10 Ramie embroidery of altar lantern

4 结 语

山越麻绣凝聚着古代山越人民的智慧结晶,从春秋战国起,承载着几辈人的艰辛与付出,形成了具有独特风格的绣面工艺。从刺绣工艺上讲,山越麻绣并没有完全根据设计的需要,而是很大程度上取决于绣工的技艺经验和生活经验,从图案内容中折射出对生活美好期许。为了更加展现作品所表达的愿望,在刺绣中灵活运用了“平针”“斜针”“单面挑针”“十字挑针”等绣法技艺,所形成的独特单面绣无不展现着古山越人民的聪明才智和独特的审美观。

如果很好地保护和传承这项古老而又独特的传统技艺手法,将其应用在现代服装图案设计甚至构成设计中,必将给现代服装设计增添不少新的创新度和活力。当然,这项传统技艺的应用并非简单地组合堆砌,而是能根据现代设计的需要进行选择,在传承中创新和发展。

参考文献:

[1]郑珊珊.刺绣[M].北京:中国社会出版社,2009:157-158.

ZHENG Shanshan.Embroidery[M].Beijing:China Social Press,2009:157-158.

[2]吴艳,洪文进,沈雷.八都麻绣的文化技艺特征研究[J].毛纺科技,2014,42(12):42-43.

WU Yan, HONG Wenjin, SHEN Lei.Research on the cultural skill of Badu hemp embroidered[J].Wool Textile Journal,2014,42(12):42-43.

[3]诸葛沂,蒋羽乾.生命意识与艺术形态:艺术人类学视角下的浙江山越麻绣[J].艺术探索,2013,27(3):43-46.

ZHUGE Yi, JIANG Yuqian.Life consciousness and art form:the anthropology of Shanyue ramie embroidery of Zhejiang[J].Arts Exploration,2013,27(3):43-46.

[4]秦佳彬,梁昭华.麻绣的南北文化差异研究:以洛川毛麻绣与八都麻绣为例[J].艺术科技,2015(7):89-90.

QIN Jiabin, LIANG Zhaohua.Research on the cultural differences of ramie embroidery:with Badu ramie embroidery and Luochuan wool and ramie for example[J].Art Science and Technology,2015(7):89-90.

[5]孙平.浙江省淳安县志[M].上海:汉语大词典出版社,1990:120-125.

SUN Ping.Zhejiang Chun’an County Annals[M].Shanghai:Grand Chinese Dictionary Press,1990:120-125.

[6]叶喜德.八都麻绣与当地民俗语言[N].文汇报,2013-05-29(001).

YE Dexi.Badu ramie embroidery and local folk language[N].Wen Wei Po,2013-05-29(001).

[7]李桂安.八都麻绣的技艺和特点[J].大众文艺(理论),2009(13):204-204.

LI Guian.The techniques and character of Badu ramie embroidery[J].Humorand the Humorist(Theory),2009(13):204-205.

[8]赵丰.中国丝绸艺术史[M].北京:文物出版社,2005:104-105.

ZHAO Feng.A History of Chinese Silk Art[M].Beijing:Cultural Relics Press,2005:104-105.

[9]金琳,楼婷.八都麻绣的织绣技艺和艺术特征[J].丝绸,2014,51(10):37-44.

JIN Lin, LOU Ting.Weaving and embroidery techniques and artistic features of Badu ramie embroidery[J].Journal of Silk,2015,51(10):37-44.

[10]左汉中.湖南民间美术全集·民间刺绣挑花[M].长沙:湖南美术出版社,1994:43.

ZUO Hanzhong.Folk Embroidery in Hunan Folk Art Collection[M].Changsha:Hunan Fine Arts Publishing House,1994:43.

DOI:10.3969/j.issn.1001-7003.2016.04.010

收稿日期:2015-09-26; 修回日期:2016-03-14

基金项目:教育部人文社会科学研究项目(11YJA760059);江苏省产学研联合创新资金项目(SBY201320235)

作者简介:洪文进(1988—),男,助教,硕士,主要从事智能化安全服装设计与品牌研究。

中图分类号:TS935.1;J523.6

文献标志码:B

文章编号:1001-7003(2016)04-0052-05引用页码:041202

Study on features of traditional Shanyue ramie embroidery

HONG Wenjin1, MIAO Yu1, WU Yan2, TANG Ying2

(1.Zhejiang Hengdian Movie & Video Vocational College, College of Performing Art, Dongyang 322118, China; 2.Key Laboratory of the Eco-Textile Education Department in Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract:In the age of modern industry and information, Shanyue ramie embroidery as one of representative intangible cultural heritages in Chun’an region in Zhejiang province is facing crisis for its inheritance and development.Through investigations on Shanyue ramie embroideries collected in Zhejiang Badu Ramie Embroidery Museum in Chun’an and China Silk Museum and surveys on its technique inheritors, in combing with literature and history materials and book, this paper elaborated the history of Shanyue ramie embroidery, discussed its traditional decorative patterns and actual applications of its structural arrangements in modern products, it also analyzed traditional hempen weaving techniques of Shanyue ramie embroidery.This paper also further discussed the delicate handling and applications of cross stitch,heavy jersey method and single-sided embroidery from two perspectives:embroidery and stitch.

Key words:Shanyue; ramie embroidery; traditional technique; cross stitch