预制斜转正桥梁受力特征与设计分析

2016-08-11钱大高

钱大高

(安徽省交通控股集团有限公司,安徽 合肥 230088)

预制斜转正桥梁受力特征与设计分析

钱大高

(安徽省交通控股集团有限公司,安徽 合肥230088)

摘要:受桥下使用功能影响,斜转正桥梁越来越多的出现在工程实例中,其中预制结构斜转正桥梁通过调整梁长的方式可方便实现桥梁上部角度变化需要,具有技术成熟、施工周期短、不影响交通等优势,但其受力上具有明显不利弯扭效应。采用梁格法建立一典型斜转正桥梁有限元模型,分析其受力特征及产生因素,并结合工程经验阐述了斜转正桥梁相关设计注意事项,可供同行参考。

关键词:预制;斜转正;梁格法;弯扭效应

0前言

城市道路较为密集,被交路与主线斜交的情况常常出现。在桥长较长时,整桥采用斜桥不尽合理,而采用正交加大跨径的方式往往也存在诸多不足。对上跨斜交路桥联采用斜转正方式的桥梁,则是一种优秀的问题解决方案,故而斜转正桥梁越来越多地出现在工程实例中。斜转正桥梁根据施工方式一般有现浇及预制结构两种形式,其中预制结构斜转正桥梁通过调整梁长的方式可方便实现桥梁上部角度变化需要,同时具有施工技术成熟、施工周期短、吊装无支架施工及不影响桥下通行等优势,但预制结构斜转正桥梁因截面尺寸小、截面刚度集中于竖向,横向截面较为薄弱、斜交角弯扭效应等导致预制斜转正桥梁验算较难满足规范要求。

梁格法将桥梁结构比拟成由纵梁与横梁组成的梁格单元,假定把上部结构的抗弯、抗扭刚度集中到最邻近的梁格内,纵向刚度集中到纵向构件内,横向刚度集中到横向构件内,实现等效梁格体系与原型结构实际截面的弯矩、剪力及扭矩、应力结果相近,[1]在单元划分精度足够及各单元边界约束模拟合理的情况下,该方法可满足一般结构计算精度的要求。

1结构建模

1.1 桥梁概况

某高速公路主线等宽桥梁,上部结构为3×25m斜转正预制连续箱梁,半幅桥全宽12.15m,单幅桥横向布置4片梁,梁间距2.95m,边梁悬臂1.65m,梁高1.4m,自起始0号支点至3号支点交角分别为0°、10°、20°、30°,桥墩交角变化通过调整预制梁长实现,桥梁中支点采用板式橡胶支座,端支座采用滑板支座。

1.2分类计算模型对比

梁格理论对于正交桥梁适用性良好,因本桥采用逐孔渐变斜交,与常规正交桥梁有所区别,为验证梁格法的适用性,分别采用简化平面杆系、简化梁格法及空间实体法三种分析方法对桥梁建模分析。[1]单梁及梁格采用midas civil程序,实体采用midasfea程序,单梁模型分别计算4道独立纵梁;梁格将全桥划分为纵梁、横梁模拟斜交桥梁受力;实体模型则按小箱梁实际截面建模,为简化计算三种计算模型仅考虑自重及铺装效应,不考虑钢束、温度及收缩徐变引起的效应,从不同模型分析支点反力结果来看,单梁模型在支点0、1各支座反力吻合较好。随着斜交角度增大,在支点3处与实体模型出现最大13.8%偏差,且未体现出斜桥的反力特性;梁格法其支座反力呈现出斜桥效应,且支点0、1各支座反力偏差较小,与实体模型最大偏差为6.1%,故本采用简化梁格法建立力学模型合理可行。

1.3梁格模型

自起始支点开始由0°转变为30°斜交,其结构与正交桥及常规斜交桥存在较大差异。从构造上体现为一端正交一端斜交,梁长各不相同,预应力作用区域存在差别,故结构计算采用梁格法,[2]计算程序采用midas civil8.2.1空间有限元分析软件。针对上部结构特点,[3]划分边梁及中梁为纵梁结构单元,端横梁及中横梁按实际截面模拟为横梁单元,桥面板均按正向划分为1.7m宽条的无重虚拟横梁,各横梁与纵梁节点刚接。

1.4荷载及组合工况

设计荷载主要内容及荷载加载注意事项:

(1)结构自重荷载,分次张拉正、负弯矩预应力钢束荷载;

(2)桥面二期铺装荷载及护栏,其中护栏荷载按偏心荷载加载于边梁;

(3)收缩徐变荷载[3]:收缩徐变荷载按实际混凝土加载,横梁收缩徐变荷载通过横向联系作用于纵梁;

(4)支座不均匀沉降,各支点均按沉降5mm考虑;

(5)车道荷载按公路-I级考虑,分布按左偏及右偏车道加载。

组合工况根据现行规范[4]进行结构承载能力极限状态基本组合,正常使用极限状态短期效应及长期效应,正常使用极限状态短暂状况效应组合等。

2结果及受力特征分析

根据程序计算结果,主要查看其支点反力、弯矩My、弯矩Mz及扭矩在恒载及活载作用下的分布情况,得出其结构受力特征。

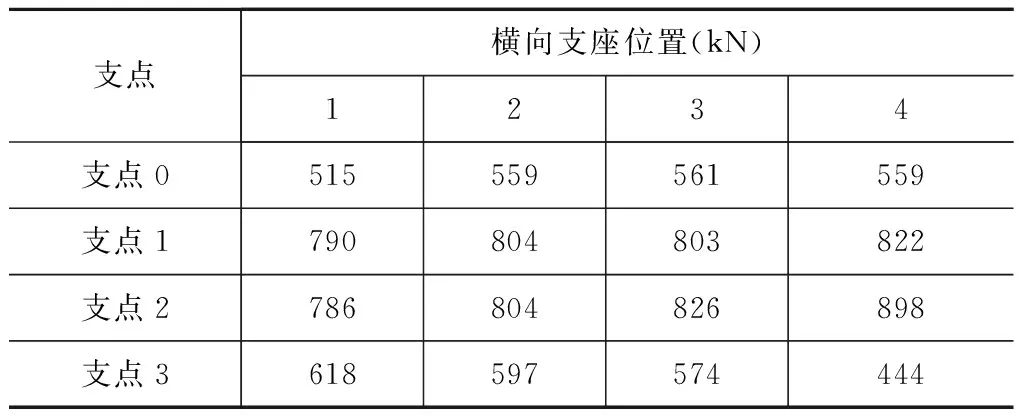

2.1汽车荷载作用下支座反力

汽车荷载作用下支座反力见表1,根据反力值可见在恒载作用下,呈现明显的钝角反力大于锐角反力情况。反力不均匀分布效应产生原因则为纵梁扭矩分布,而纵梁产生扭矩主要原因则为:边梁形心与支点平面不重合、各梁跨径不同引起的竖向挠曲偏差、护栏荷载偏心及横梁刚度对负弯矩钢束平面斜向布置约束及汽车荷载作用等,同时支座约束型式及布置方式对斜转正桥梁内力及反力影响较大,在结构模型分析时应选择合理的支座约束方式。

表1 汽车荷载作用下支座反力表

2.2弯矩分布特征

斜桥另一受力特性为竖向最大弯矩向钝角方向偏移,同时在跨中产生较大的横向弯矩。在成桥状态下,恒载产生的竖向最大弯矩在第三跨明显向钝角端靠近,但横向最大弯矩却位于钝角侧边梁墩顶位置,在墩顶位置产生向外横向弯矩峰值,同时整体温度荷载、汽车荷载及不均匀沉降荷载均在此处产生横向弯矩峰值,故而导致边梁支点截面尤其是钝角侧边梁支点2产生较大横向弯矩值。而该横向弯矩值在单梁模型分析中是不存在的,故而导致该截面在竖向、横向弯矩作用下出现应力峰值。经过验算发现,该横向弯矩峰值在负弯矩张拉之前几乎为零值,但负弯矩钢束张拉后该值随即出现,并随收缩徐变二次效应逐渐增加,成桥阶段活载作用下,该值均出现与恒载效应类似的峰值。由此可得出横向弯矩峰值,主要产生原因有:负弯矩平面斜向平行布置且与纵梁形心存在平面偏差,钢束张拉后通过横梁传递平面弯矩,二期恒载施加后,横梁用于平衡各梁弯矩及扭矩,使结构受力线性变化,而中横梁截面刚度较大,相对于支点截面可视为横向刚性约束,传递的荷载效应最大,故而导致该处呈现峰值。计算结果表明,在正常使用状态短期效应组合下,纵梁墩顶支点横向弯矩的效应峰值达到235 kN·m,其对截面顶点左右侧应力影响极为明显,而单梁模型不能得到该值,故常规单梁模型计算方法已不适应本桥。

2.3扭矩分布特征

因斜转正桥梁各梁跨径不同,各梁截面形心高度差异,梁截面在产生竖向弯曲时,不同主梁曲率的影响,将产生扭转,横梁则通过截面刚度横向传递平衡扭矩,并对纵梁相应产生弯矩重分布,形成明显的弯扭耦合效应,斜交角度越大,纵梁不论是边梁还是中梁扭矩越大,且在横梁作用下整跨桥梁空间呈整体扭转状态,活载产生的纵梁扭矩与恒载扭矩分布规律基本类似,最终扭矩峰值为支点2右边梁墩顶位置,扭矩效应的存在引起支座反力偏差、墩顶弯矩及跨中弯矩的弯桥特性。在结构分析阶段应合理考虑截面形心位置、荷载加载方式及预应力钢束配置位置,以改善纵梁扭矩效应。

2.4应力结果

桥梁使用阶段长期效应组合下纵梁正截面最小压应力为0.34MPa,荷载短期效应组合下纵梁正截面最大拉应力-1.76MPa,短期效应组合下斜截面最大主拉应力-1.83MPa,使用阶段极限状态正截面最大压应力为16.06MPa,使用阶段极限状态斜截面最大主压应力为16.09MPa。截面正应力峰值主要出现在斜交墩顶位置,主拉应力峰值则出现墩顶及负弯矩钢束锚固点处,跨中截面及梁底截面应力情况良好,故设计时应着重考虑支点墩顶及负弯矩钢束锚固点处截面应力控制。

2.5结构抗力验算

斜转正预制梁桥因部分梁长超出常规标准跨径桥梁,故本桥对预制梁长的纵向主筋及墩顶连续段主筋进行了加强,并加强了纵梁腹板箍筋。验算结果表明,本桥在承载能力极限状态下,结构竖向弯矩My抗力、剪力Fz均大于荷载基本组合下的荷载弯矩及剪力设计值,并预留相应抗力富余。

3预制斜转正桥设计探讨

预制斜转正桥受力特性与正桥存在较大区别,针对此类桥梁设计总结以下设计注意事项以供探讨:(1)预制结构梁格划分一般以预制梁为纵梁划分边界,因边梁截面非对称,建模时应合理确定湿接缝宽度,使边梁形心尽量与钢束作用中心重合,以减小横向弯矩作用;(2)结构内力受边界约束条件影响,边支点选用滑板支座,可改善钢束、收缩徐变等二次内力冗余作用;(3)不同纵横杆件刚度约束导致梁格对温度荷载及收缩徐变荷载非常敏感,模型应考虑以精确模拟不同龄期混凝土收缩徐变影响,该影响有利于减小虚拟横梁产生的横向弯矩内力;(4)各跨梁长不同,正弯矩钢束应根据跨径合理选择配束形式;桥梁顶板钝角、锐角负弯矩值相差较大,负弯矩钢束设计时应针对不同墩顶位置区别设计;(5)斜转正桥纵梁承受扭弯作用,当构件共同承受剪扭时,抗剪性能受扭矩影响而降低,[4]结构设计时应适当加强抗剪箍筋及纵向腹板钢筋构造;(6)墩顶截面出现较大横向弯矩,针对纵梁墩顶截面可按实心截面考虑,构造上可适当加强腹板侧面钢筋;(7)弯扭效应与斜交角成正比,引起同一墩顶不同位置支座反力偏差,支座选型须根据不同支点反力区别选定。

4结语

通过一典型预制斜转正桥梁的结构分析,阐述预制斜转正桥梁的受力特征,分析其受力特性产生原因,结合工程实例总结了预制斜转正桥梁在设计中应注意的设计事项,对于预制斜转正类型桥梁的结构分析及设计优化具有一定借鉴作用。

参考文献:

[1]戴公连,等.桥梁结构空间分析设计方法与应用[M].北京:人民交通出版社,2001.

[2]E.C.Hambly.桥梁上部构造性能[M].北京:人民交通出版社,1982.

[3]范立础.桥梁工程[M].北京:人民交通出版社,2001.

[4]JTG D62—2004.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S].北京:人民交通出版社, 2007.

责任编辑:文月

收稿日期:2016-03-17

作者简介:钱大高(1975-),男,安徽枞阳人,工程师,研究方向为路桥工程技术。

中图分类号:U441+.5

文献标识码:A

文章编号:1671-8275(2016)04-0136-03

Analysis on Force Characteristics and Design of the Precast in Transferring Skew into Orthogonality

QIANDagao

Abstract:With the function effect of bridge, transferring skew into orthogonality has become more and more often used in engineering projects. The prefabricated structure by adjusting the length of beam can be convenient to realize angle change of bridge, with the advantages of mature technology, short construction period,and no affecting the traffic. But it has adverse flexural-torsional effect. The paper uses the beam grillage method to establish a finite element model, analyzes the mechanics characteristics and factors, elaborates design considerations related to transferring skew into Orthogonality. For reference to the same occupation.

Key words:precast;transfer skew into orthogonality;beam grillage method;flexural-torsional effect