旧治城寻古

2016-08-10文/韩进

文/韩 进

旧治城寻古

JIUZHICHENGXUNGU

文/韩 进

民国年间,有文人出上联“五月黄梅天”求对。一位接触西方文明的人对以“三星白兰地”,一时以为天下绝对。殊不知明代万历年间因贵州贵定县的建立,也有一对佳联为时人称颂。那是万历三十六年(公元1608年)建贵定县时传出的佳话。时任贵州巡抚的郭子章奏请设贵定县,朝廷允准,划出万历十九年设立的新贵县之一部和定番州(今惠水)之一部设贵定县,取新贵之“贵”和定番之“定”合称贵定,为贵阳府的附廓县。此事上报朝廷之初,时任内阁次辅代行首辅职务的叶向高先生大为惊喜。他是福建福州福清人,自认为生于“三福”之地,见贵州送上来的呈文是请设贵定县之事,想到贵州省贵阳府贵定县,“三贵”,正与福建福州福清“三福”成为绝佳对联,妙极妙极!贵定设县一事顺利办成,这付对联也成为佳对,为人感佩。

当时的贵定县城并不在今址,而在南边五十多里外的旧治,在两岸群峰雄峙的瓮城河边。瓮城河主源在云雾山区,汇集数十条小溪河形成大河,是足以与贵阳母亲河南明河媲美的黔中大河。河两岸是贵州少有的河谷坝子,自古物产丰富。从昌明镇起一路向北,有旧治、沿山、音寨(“金海雪山”)、盘江、贵定等坝子,绵延一百多里。正因有了丰饶的土地和相对繁荣的经济,旧治才具有了作为县城的条件。旧治周边的乡镇,在宋、元、明三朝有多地属于贵州四大土司之一的水东宋氏土司子孙及女婿的亲领地和辖地。宋氏祖籍河北真定(今正定),祖先在隋末入黔,子孙分散于今贵阳市及黔南一些县,在元明两朝多任宣慰使、安抚使、长官司长官等职。由于在少数民族地区居住久远,“变服易俗”,史书上有“宋家”、“宋家苗”的称谓,实质为汉人。

贵定县辖区,多为唐代设立的宾化县地和多乐县地(实际为羁縻州,由部族首领统辖,不受流官管辖)。宋代至明代,先后有土官宋永高、宋胜、宋阿里等,苗僚(布依)首领不老丁、庭保郎等内附朝廷、或从朝廷召唤征伐黑羊箐(贵阳)等地立功受封赏,世袭。正是他们带领少数民族开发建设和稳定社会,才使贵定地区有了建县的基础。

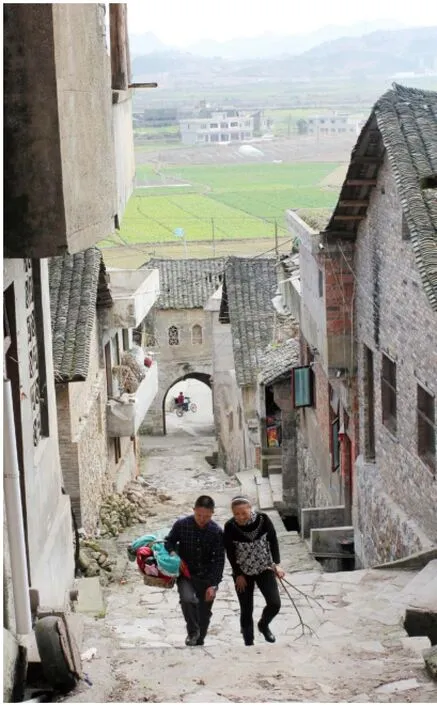

我去旧治古城,是在2016年的大年初一。我在盘江镇下了高速公路,循着清澈的瓮城河边的公路,嗅着早开的油菜花的香气一路南下,不久,就看见了立于山岗上的古城。与音寨周边的旅游开发区比较起来,旧治保存着较多的古迹和传统面貌,还有那一份宁静,撩起我怀旧的意绪。远远地,我就看到了古城和半山上的西门。西门上没有门楼,门洞及两厢的城墙均为条石砌成,岁月的磨砺使石头泛着古旧的白光。一条宽约五尺的石板路由山脚穿过门洞走进古城,四百多年来,人和牛马牲畜的脚板已将路面磨得光滑如玉,透出苍青色。这自然是古城干道,两边的老屋里寂无人声,道上几乎不见人,早已没有了当年的繁华。(稍热闹的街道在城的东北部)。

四百多年前建县时,旧治有东、南、西、北四门。1958年后,城墙和城门被拆,仅存西门及城墙数百米和南门。我沿西门城墙旁的石板路往南走,见到了南门及门楼。门楼已经很古老了,显出破败之像。我联想到古镇青岩的定广门,与那里游人如织的旅游繁华景象相比,这座城门只是一个被遗弃多年的孤儿。不知道他有没有幽怨倾诉。但如果将他开发利用,又不知道是不是会彻底改变容貌,失去那一份苍老的清高?事实上有的旅游乡村经巨资打造,早已失去那一缕令人神往的真正的乡愁,结果是令游人热闹一场,失意而归。这是讲究热闹的时代,旅游只讲形式和过场,有几人识得旅游的真意、寻得到真正的乡愁?

按封建汉文化那一套统治术,古城内建有城隍庙、观音寺、关帝庙、黑神庙、财神庙、紫幢阁、玉皇阁、文庙八大庙(阁)。目的是教百姓知文尚武、敬神忠君、懂得敬畏官府、服从管制。那时这些庙(阁)何其金碧辉煌,至今大多不存。仅存的几座已改作他用。黑神庙未改他用,但废弃至今,破败得似乎一阵大风都能吹倒。唐朝以降,远在离统治中心长安几千里外的西南僻壤,许多地方都建有黑神庙(又名忠烈宫),祀唐朝忠臣南霁云,实在是怪事。细想也好解释:西南少数民族之地由朝廷军队开疆辟土,建立政权,代以流官治理,当然要教化军民忠于君王朝廷,南霁云就是楷模,自然要奉为神明,香火血食。

这里儒家文化的传播,得力于贵定县学和魁山书院。县学于明万历十四年(1612年)建于旧治城北之大学坡。到清代,县学有教谕1人,训导1人,每年招文生12人,武生12人。看来是文武并重。康熙二十六年(公元1687年)移县治于卫城(新添卫城,今县城)后,旧治县学仍存,县府每年春秋二季仍拨给经费。魁山书院建于县学宫左侧,由明代指挥叶凤邕捐银创建。清道光十八年(1838年)知县俞汝本率士绅重建,同治初年毁于兵燹,仅存门头三间,斋舍四间。光绪初年改为学堂,嫌地窄改设于城内大庙,书院不存。

当时由于人口少,没有多少事务,又因为土司与流官并治,所以县府官员并不多。设县令一人,主掌全县政务;师爷一人,为县令草拟公文告示,记录审案情况等;有衙役二十余人,兵丁百余人。县以下并无行政长官。县令主要管征税和审案。应该说,当时行政开支是很少的,行政效率却是很高的。康熙初年,才增设典史一人(从七品)。到雍正年间,县令改为知县(正七品),官阶和待遇增加了,工作也多了一项:编修县志。

我在一个古老的四合院逡巡,观赏雕刻精美的木窗棂和廊庑、以及石栏杆、石凳、石缸……不时按动像机的快门,惊诧于前人的精湛建筑技艺。一位中年人热情地邀我进屋喝茶。他叫韦生强,46岁。其祖先是广西柳州人,来旧治烧砖瓦,定居于此,今已历七代人。韦生强很健谈,知道我为瓮城河上的北门大桥拍了照,便告诉我有关大桥的故事。

北门大桥是全石拱桥,13孔,长100米,比贵阳甲秀楼下的霁虹桥多4孔。桥面宽5米余,可通行大货车,至今已300多年。这样长的石拱桥在全省极少。当地人说北门大桥又名郎家桥,有“郎家的桥、安家的墩、潘家的坝”的说法。三家均为当地富户、开明士绅。郎家做好事修桥,安家的人说你修桥,我们家就负责修桥墩。潘家是苗族大地主,说你们修桥修墩,我家就修坝(桥前阻拦洪峰的拦水坝)。大桥如期完成,历数百年而不倒,地方上传为佳话。

传说安家做了不少好事,当官的人也多。安太公当年80岁,尚未完婚(或说膝下无子),但身体尚好。有媒人为其介绍一个18岁黄花闺女。又有人说80岁了,娶来也不会生。安太公说“不怕天干,只要地湿”,将姑娘娶进门,转年生了一个儿子。闾里议论,说小儿恐不是安太公的。安太公宣传出去,叫人来验证小儿到底是不是亲生的。便将小儿放在田坝里,叫人赶牛马来踩踏,说“是我的儿牛马不踏,不是我的儿牛马必定踩死他”。当时观看的人成千上万。结果牛马果然不踩踏小儿,闲言杂语就此停息。此儿后来到长沙做了官。安家代代有人做官,好生兴旺。安太公生了三个儿子,现在仅旧治附近就有70余户数百人。

我在古城的街闾间留连数小时,不时有人与我攀谈,问吃饭没有。一位面目姣好的妇女一再邀我去家吃饭,说嫁到贵定县城新客车站旁,这次是回来探母病。她告诉我:许多人期盼这里能象下游的音寨一样搞开发,发展旅游业。说实话这里还是比较穷。我想:如果真投入巨资开发了,传统美德和古城还能保存吗?民风还会这样淳朴吗?这也许真是一件两难的事情。