神话与现代之间:《大宪章》在20世纪初的两种叙事

2016-08-09王栋

王栋

阅读经典

神话与现代之间:《大宪章》在20世纪初的两种叙事

王栋[1]

19世纪现代学科兴起,形成不同的研究对象和研究方法。随着学科界限的确立,对具体问题的讨论也逐渐深入。甄克思和麦克奇尼处于这一转型时代,接受相近的学术训练,同样思考《大宪章》问题,在事实梳理相近的情况下,得出了迥然相异的价值判断,并获得了截然不同的学界反应。两者都承认“liber homo”是贵族,《大宪章》是贵族宪章,给予其他等级的权利十分有限。甄克思据此认为《大宪章》并不是宪政进步的标志,但麦克奇尼却发现了私利、法治、国家和情感四层价值。麦克奇尼也承认《大宪章》缺乏常规制约手段,但却认为《大宪章》对权衡和对改革深信不疑,是对法治的认可和规划。这种矛盾之造成,既由于双方研究中的史实疏漏和立场选择,也在于对《大宪章》之后的发展缺乏深入研究。甄克思与麦克奇尼的观点迥然相异,学说的命运也大相径庭。麦克奇尼的研究确立了20世纪《大宪章》的叙事基调,在其后的六十多年里都是学界主流。《大宪章》也以此种方式成功地融入了英国的现代性叙事中,不惟为英国人言说,也为其他欧美国家承认。

《大宪章》;叙事;现代;神话

《大宪章》是1215年颁行的一份封建性质的文件,产生于贵族与国王的争斗中,屡经增删兴废,却又在近代英国法治和宪政转型中发挥了重要作用。长久以来,《大宪章》被看作英国文明的伟大遗产。[1]例如《大宪章》800年庆典的标语就是“HERITAGE IS GREAT”。关于《大宪章》的简要发展史,可参见李红海《历史与神话:800年的传奇》,《中外法学》2015年第6期,第1594—1614页。这种观点在欧洲文明和英国文明的鼎盛时期近乎不刊之论。19世纪正是英国历史上最为荣耀的维多利亚时代,现代学科兴起,形成不同的研究对象和研究方法。[2]王栋:《建构大宪章的现代性:学科分立视野下的19世纪大宪章研究》,《杭州师范大学学报》2016年第2期,第105—114页。宪法史与法律史一道成为主要的研究路径,建构了帝国的时代叙事。[3]Richard A.Cosgrove,The Culture of Academic Legal History:Lawyers’ History and Historian’ s Law 1870—1930,Vol.33(2002),p.23.总体上19世纪的研究者大多将《大宪章》看作民众自由的捍卫者:斯塔布斯将其看作民族的自由之路,梅特兰在诸多反思后还是认为《大宪章》在走向“王在法下”。[4]William Stubbs,The Constitutional History of England:In its Origin and Development,Cambridge:Cambridge University Press,2011.Sir Frederick Pollock,Frederic William Maitland,The History of English Law Before The Time of Edward I,Cambridge:Cambridge University Press,1898.这与17、18世纪对《大宪章》的认识基本一致。哈克威尔在1610年称赞:“这是我们拥有的最古老的立法,我们的祖先以鲜血赢取和确认的。”艾希利在1616年写道:“借助《大宪章》,我们对财产拥有所有权,自法律获得权利,人身拥有自由,生命获得安全。”同时期的斯佩尔曼认为《大宪章》是“英国自由权最尊贵神圣的锚”。对于这种判断的相似性,卡姆不无调侃地说道,历史学家是律师的回声。[5]Helen M.Cam,Magna Carta:Document or Event,London:Bernard Quaritch II Grafton Street,p.14.

一、另一种声音:《大宪章》是个神话

《大宪章》代表自由、法治和权利,是16世纪到19世纪的时代叙事,是这一现代世界的共识。但是如果我们侧耳倾听,在这些现代叙事背后,还有散见于各个时代的反对声音。早在1659年,威廉·科尔[6]威廉·科尔,生平不详。亚瑟·里昂·克罗斯有两个推论,即威廉·科尔(1626—1662),牛津毕业生,担任温彻斯特主教的秘书,或者并非实名写作;或者威廉·科尔(1635—1716),醉心医术,似与政治无涉。就撰写了名为《大棒打向律师——那些每年吞噬数以百万民脂民膏的大盗和骗子》的小册子。他在书中痛斥英国法、律师和法律的执行方式,认为“英国法律的主体奠基于专制、欺骗和压迫之上,以维护立法者的利益”。《大宪章》不过是贵族免于国王意志的自保,“丝毫没有对穷苦民众之爱”,“决不会免除他们加给民众的义务”。[1]Arthur Lyon Cross,“An Unpopular Seventeenth-Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.29,No.1(Oct.,1923),pp.74—76.小册子是 A Rod for the Lawyers:who are hereby declared to be the Grantd Robbers and Deceivers of the nation,greedily devouring yearly many millions of the peoples’money,London,1659.这个名字和克罗斯文中所用的名字略有不同,原文见于早期英文图书在线(EEBO)。

19世纪30年代的英国,城市手工业者和农村工人处境悲惨,社会矛盾日趋尖锐,这一时期的改革运动催生了许多“非正统”的《大宪章》解释。[2]戴雪将1830—1845年看作英国历史最重要的时期之一,称之为《改革法案》时代。不同于国内对这一时期的工人阶级矛盾的强调,戴雪还注意到宪章运动与《新济贫法》《谷物法》和党派斗争的复杂关系。戴雪:《公共舆论的力量:19世纪英国的法律与公共舆论》,戴鹏飞译,上海:上海世纪出版集团,2014年,第 180-195页。1833年12月15日伦敦的一份周刊《真太阳报》(True Sun)插入了一段简单却重要的声明:“认为起草《大宪章》的男爵们是为了全体民众的利益无疑是粗疏的。”《大宪章》之前的《贵族法案》[3]19世纪的研究者认为这是贵族起草的法案,是《大宪章》的草案。既限制向民众征收任意税(taillage),又限制向贵族征收免服兵役税。但是只有限制向贵族征收的条款在《大宪章》中保留下来。“《大宪章》是男爵们的宪章,包含了一些很优越的原则,它们起初为男爵而设,只不过后来为民众所用。”[4]Carl F.Brand,“An Early Nineteenth Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.32,No.4(Jul.,1927),pp.793—794.国王的任意税通常是对王领上的城市和庄园中的自由民征收,《大宪章》中没有限制国王对王领征收任意税的条款。

1834年2月12日,罗伯特·欧文在国家劳动力交易会上讲演,认为《大宪章》是“不包括生产者的宪章”,应当颁布保护工人权利的宪章,即“人权宪章”。他们意识到贵族的《大宪章》的局限及其在历史中的发展,试图借助《大宪章》扩展权利。1838年8月6日宪章运动者在伯明翰集会,称伯明翰是“民众的兰尼米德[5]兰尼米德草地(Runnymede),《大宪章》的签署地。——编者注。”,并将会议结果称为《人民宪章》。更为激烈的观点也在其后出现,1839年12月14日亨利·文森特在狱中写到,《大宪章》对于民众的保障不过是保留农具,民众的利益从未被考虑。[1]Carl F.Brand,“An Early Nineteenth Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.32,No.4(Jul.,1927),pp.793—794.吊诡的是,虽然《大宪章》在这些政治斗争中的形象虽不令人满意,但其却作为一种宝贵的政治传统焕发着勃勃生机。

在文人学者眼中,《大宪章》亦多有混乱之处。约翰·里夫斯1783年在《英国法律史:从罗马人到伊丽莎白》中写道,《大宪章》混乱地捆绑在一起,而不顾是否与主题相关。威廉·布莱克斯通认为纵使特意回顾思考,《大宪章》也只是小事。法国史学家小杜塔伊思虽然总体认同斯塔布斯,但在1894年反思道:“男爵从未想到某天将被称为英国自由奠基人……他们只是在一系列细微和实践的动机下从失地约翰那里索取保证。”[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,Glasgow:James Maclehose and Sons Pulishers to the University,1914,pp.109—120.此时小杜塔伊思尚是青年学者,他之后的观点可能有所变化。

不过真正严肃的批评是爱德华·甄克思(Edward Jenks)1904年发表的《大宪章的神话》。甄克思(或甄克斯,1861—1939)毕业于剑桥大学,先后任教于墨尔本大学(1890)、利物浦大学(1890—1892)、曼彻斯特大学(1892—1895)、牛津大学(1895—1928)、伦敦经济和政治科学协会(1928—1930),《大宪章的神话》是其最著名的作品。[3]本文已翻译成中文。参见甄克思《大宪章的神话》,王栋译,载麦克奇尼《大宪章的历史导读》,李红海编译,北京:中国政法大学出版社,2016年,附录二。他发现在学者和普罗大众的理解中,《大宪章》已经融入民族国家叙事;《大宪章》不仅是为了国民,而且是由国民和贵族合力夺得。他在研读《大宪章》的基础上提出三个批评:一、在任何合理的意义上《大宪章》都不是“民族”或“民众”的成果;二、《大宪章》亦非宪政进步的标志;三、《大宪章》是后人切实的麻烦和阻碍。

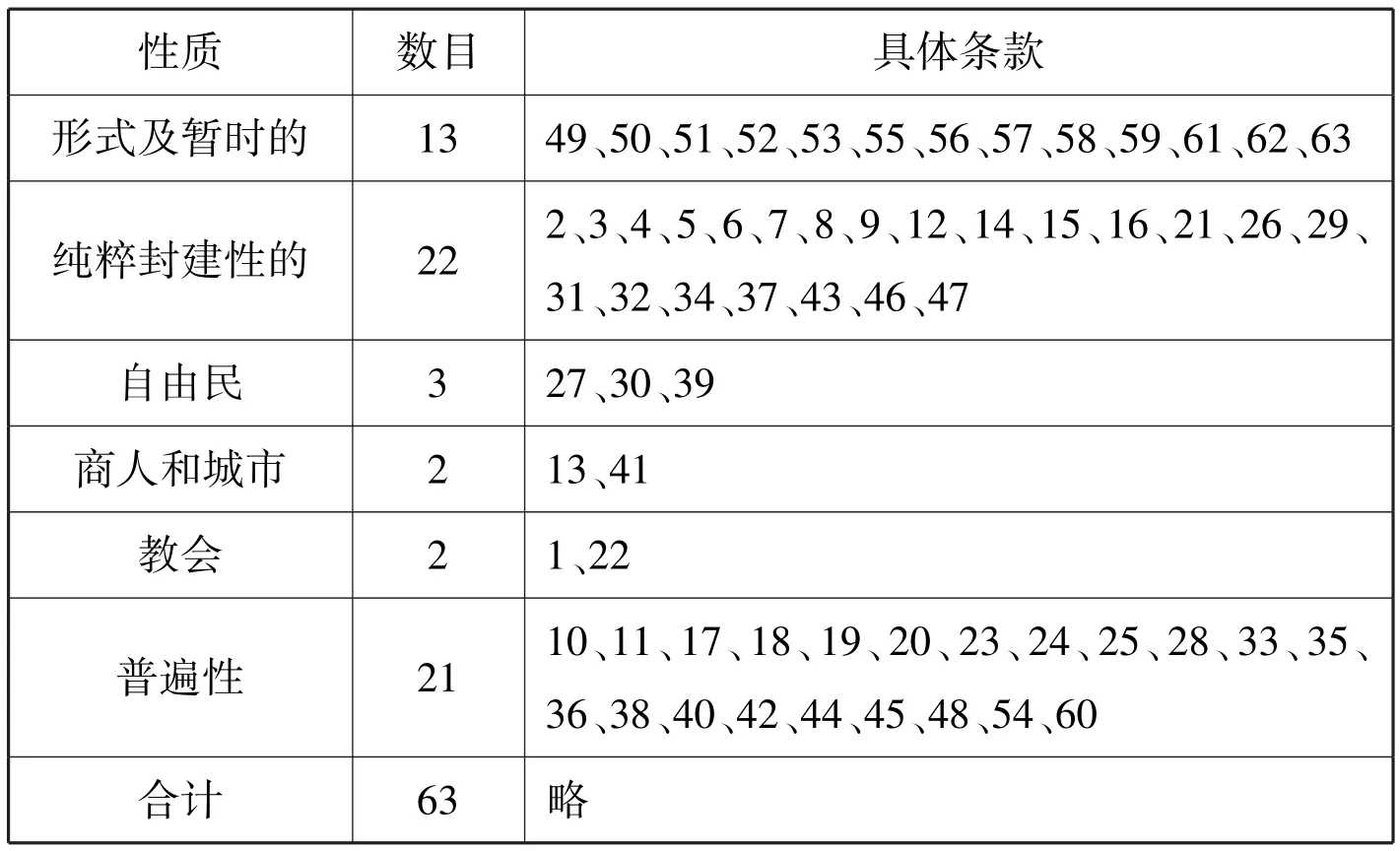

针对第一点,甄克思提出第三等级在事件、文件和史书中都是消失的。“贵族代表论”并不能有效说明民众缺席的原因,它不过是斯塔布斯的想象。1213年的民众反叛和1215年男爵引法国人入侵进一步证明了贵族并没有获得广泛的支持。针对第二点,他以斯塔布斯修订的《大宪章》为基础分析了条款的性质。(见表一,表格为本文作者整理)甄克思强调即使承认其中有21条是普遍的,但它们事实上并不能给农民带来什么。农民所期盼的不过是免于领主的任意税,拥有固定的劳役、及时的救济,可以转投其他领主门下,送儿子去学校,嫁女不交税。但是这些权利都没有体现。

表一:《大宪章》所见权利之性质

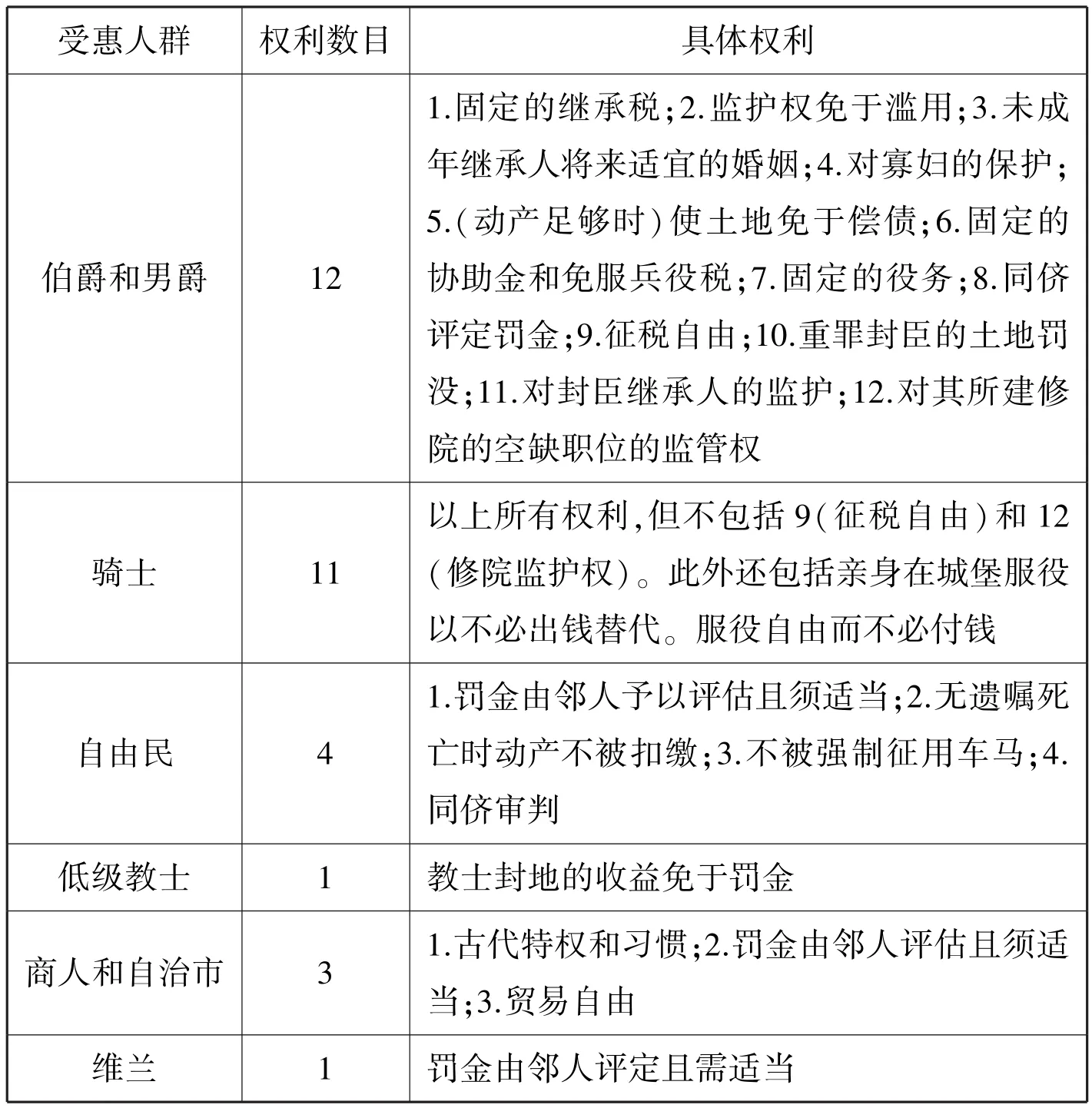

为了进一步阐释第二点,甄克思进而将受惠人群分为六类,依次分析他们获得的权利。(表二,表格为本文作者整理)维兰(Villani)加上商人和低级修士约为男性人数的六分之五,[1]此时,维诺格拉多夫认为农民中的大多数是维兰,甄克思认为维兰和农民是同一的。甄克思认同亨利·艾利斯的观点,即《末日审判书》中维兰约占4/5,并进一步提出13世纪维兰比例当不低于此。现代学者区分了维兰和自由民,认为《末日审判书》中的维兰约109000人,占统计人口的41%。但11世纪的维兰更多的是指持有一定数量土地的农民,而非身份上的不自由。现代学者估计13世纪农奴占总人口的40%—60%。参见黄春高《分化与突破:14—16世纪英国农民经济》,北京:北京大学出版社,2011年,第64—76页。再加上女性和儿童,大众所享受的权利就更少了。[2]Edward Jenks,“The Myth of Magna Carta”,Independent Review,no.4(1904),pp.260—268.他同时分析了“自由民”。自由民分享了许多贵族特权,如同侪审判的贵族特权(第 39条),保有维持生计的土地(contenementum,第20条),[3]甄克思并不确定此词的意思,并没有以此为证。他倾向于同意赛尔登的观点,即这是骑士或贵族的土地。现在研究者认为是维持生计的土地。并设有和主持自己的法庭(第34条)。主持法庭明显不属于农民的权利,此后的农民起义中农民也不曾争取过这一权利。免于不法处罚也不是普通人的权利宣言。自由民指的应该是贵族,是土地所有者。这些所谓宪法性条款实际上是维护贵族利益的,是封建性的。[1]Edward Jenks,The Myth of Magna Carta,Independent Review,no.4(1904),p.269.甄克思的这一观点或可商榷,农奴可以主持庄园法庭。

表二:不同等级享有之权利

就第三个观点而言,甄克思认为贵族废除指令令状(第34条),试图在庄园法庭中垄断所有土地诉讼,而国家司法权之后只能靠拟制逐渐夺得。此外他还认为《大宪章》中的许多规定也有谬误,如同侪审判被误解为陪审团审判,而它事实上却阻碍了英国法律的全面改革。甄克思还质疑《大宪章》的执行效力,认为《大宪章》颁行后的38次确认,[1]卡姆引用汤姆森的研究成果,认为是21次确认,并指出了每个国王的确认次数。甄克思没有详细说明确认次数,可能有误。Helen M.Cam,Magna Carta:Document or Event,London:Bernard Quaritch II Grafton Street,1965,pp.12—26不过进一步证明了《大宪章》不能发挥效力。总体上,《大宪章》拘泥于古代而无视现实,它之后不过是作为党争的口号被屡次提及。1258年的《牛津条例》才是革命性的,它使《大宪章》只具有形式上的意义。爱德华一世时期是英国政治结构形成的关键时期,国王在民众的支持下建立起民族国家。甄克思在文章结尾提出,爱德华·柯克才是《大宪章》的真正作者。甄克思没有批评柯克“利用”历史,相反他承认,基于特定历史情境柯克是公正的。

甄克思从历史出发,提出了许多有启发性的观点。他认为自由民是贵族;国法(legem terre)不是正当法律程序;《大宪章》是封建性的,阻碍了英国宪政的发展。此外,甄克思突出了柯克的地位,认为长久以来《大宪章》不过是一部少有人知晓的法令,是柯克和17世纪的政治斗争让它重见天日。作为一篇严肃的学术文章,甄克思的本意是提醒研究者注意爱德华一世的重要意义,却无意间引起了轩然大波,受到诸多批判。[2].笔者注意到学者多有提及甄克思此文及其引发的争论,但是笔者并未发现任何回应性的文章,甚至就连甄克思本文也很难搜到原文。(不见于常见数据库,笔者也是无意中搜寻到的)他1911年写成《英国法简史:从原初到1919年》,对本书的评论中也有对《大宪章》的讨论。J.W.,A Short History of English Law.From the Earliest Times to the End of the Year1911 by Edward Jenks,Harvard Law Review,Vol.26,No.2(Dec.,1912),pp.188—189.P.R.B.,A Short History of English Law from the Earliest Times to the End of the Year1911 by Edward Jenks,The Yale Law Journal,Vol.22,No.2(Dec.,1912),pp.174—175.国内对甄克思有所了解,也曾提及《大宪章的神话》引发的争论,但并未提供相关佐证。参见[英]靳克斯《英国法》,张季忻译,陈融勘校,北京:中国政法大学出版社,2007年,校勘导言,第1—7页。它所提出的问题虽然没有被正视,但也时常泛起。1915年波拉德(Pollard)又提及:它(《大宪章》)不是自由《大宪章》(a chart not of liberty),而是特权特许状(but of liberties)。这是特权阶级多项特权的宪章。莫里斯·休利特在《犁歌》中写道:“主人的特权(liberty)是鞭打,农奴的特权是把自己挂在树上,自由(freedom)不过是使自由变得毫无希望。”甄克思的观点被一部分人接受,马克斯·雷丁甚至不无夸张地认为:“任何将我们的政治自由观念追溯到《大宪章》第39条的人将被嘲笑,他们无知地坚持过时的范式。”[1]Max Radin,The Myth of Magna Carta,Harvard Law Review,Vol.60,No.7(Sep.,1947),pp.1060-1063.

二、麦克奇尼:《大宪章》的现代性

甄克思的研究毕竟是宏阔之论,真正对《大宪章》进行全面详细研究的是麦克奇尼(William Sharp McKechnie),他的论述从学术角度奠定了《大宪章》的地位。麦克奇尼(1863—1930),苏格兰人,毕业于格拉斯哥大学,1894年起任格拉斯哥大学宪法学和历史学讲师,1916年任教授。1905年麦克奇尼出版了他的成名作《大宪章:约翰王大宪章评论及其历史简介》。他视柯克和理查德·汤姆森为学术先辈,试图在新的史料积累下理解《大宪章》中约翰王和男爵的争论。此书甫一出版就赢得了学术界的诸多关注。H.W.C.戴维斯认为麦克奇尼关注政治理念的发展和事件的深层因由,在学术梳理、具体细节和史料上都有所贡献。玛丽·贝特森在书评中提到了麦克奇尼在关键条款上的突破。例如第39条的“vel”翻译问题,派克认为“judicium parium”(同侪审判)是封建法庭审判,与“lex terrae”(国法)相反;而麦克奇尼认为“vel”的意思是并且,[2]“Vel”的翻译争议纷纷,将其翻译成“并且”的有许多。厄尔曼就在1961年出版的《中世纪的政府和政治原则》中提出,vel的意思是并且,如果是“或者”的话,应该使用“aut”。Walter Ullmann,Principles of Government and Politics in the Middle Ages,London:Methuen & Co Ltd,pp.164—165.霍尔特认为“vel”的意思是“或者”,现代学界已接受霍尔特的观点。即审判不能由等级低的人审判,而且执行中要采用传统的证据、决斗裁判、神裁、共誓涤罪和调查。[3]Mary Bateson,“Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction by W.S.McKechnie”,The Scottish Historical Review,Vol.3,No.10(Jan.,1906),pp.229—230.玛丽·贝特森是梅特兰最优秀的学生,比梅特兰早几个星期逝世,这也是梅特兰学术后继无人的重要原因。“lex terrea”字面直译当为“law of this land”,应指英格兰的习惯法,但是习惯法过于模糊,而国法又显得过于现代,考虑之下,国法当更为合适。

但是本书也引起了部分批评,戴维斯辨析了其中史料误读、史实错误和忽略材料的问题。[4]H.W.C.Davis,“Magna Carta:A Commentary by William Sharp McKechnie”,The English Historical Review,Vol.21,No.81(Jan.,1906),pp.150—152亨利·莱文·坎农某种程度上代表了美国历史学界的共识。他首先质疑了麦克奇尼的身份和学科局限,认为他的观点是宪法律师的观点,无视《大宪章》在爱德华一世之后的历史。其次,麦克奇尼忽视了同一时期欧洲大陆的发展状况,没有进行有效的比较。第三,也是最不能容忍的,麦克奇尼无视了美国学界和英语世界外已有的学术贡献。[1]Henry Lewin Cannon,“Magna Carta:A Commentary on the Great Charter of King John by William Sharp McKechnie Review”,The American Historical Review,Vol.11,No.1(Oct.,1905),pp.137—138.总体上,麦克奇尼的学术注释、史料收集和学术史训练都受到不同程度的质疑。

1914年本书出版了第二版,麦克奇尼在大量吸收学界研究成果的基础上进行了大刀阔斧的增删。麦克奇尼试图回答的问题包括:《大宪章》的形式和内容,历史背景及宪政价值。首先,麦克奇尼批评了斯塔布斯和弗里曼宣扬的日耳曼传统,认为《大宪章》有多个种族渊源,不仅有条顿传统,而且涉及诺曼人、丹麦人和凯尔特人。安茹帝国的的许多法典也为《大宪章》提供了资源。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.93—94.当时学界已经有对斯塔布斯的批判声音,上文提到的亨利·莱文·坎农就从三点质疑了斯塔布斯:第一,亨利一世宪章是封建性的而非民族国家性的或者宪法性的,是对威廉二世劣行的矫正,允诺的是受控制的封建政府,而非国家政府的回归;第二,亨利一世宪章不是从爱德华或者肯纽特法律得来,而是来自诺曼创新;第三,亨利一世宪章来自诺曼城镇宪章,而非对旧有登基誓言的借用。相较于民族性的解释模式,麦克奇尼更关注历史事件,认为《大宪章》深受之前历史的影响。麦克奇尼简略回顾了诺曼王朝的政治传统。威廉一世时期的御前会议、教会和公共舆论都试图限制王权,但毫无作用。威廉二世时期情况并没有变化。亨利一世的篡位之举则迫使他做出更多的承诺。[3]麦克奇尼提出威廉二世和罗伯特公爵曾互相为继承人,在这一意义上亨利一世的继承并不合法。在这种斗争的历史中,登基誓约和宪章授予传统成为一种延续的政治资源。在这种叙述下,斯塔布斯所认为的亨利一世作为民族国家国王的自觉,也被纠正为对教会和贵族的让步。

除了反思斯塔布斯的解释模式,麦克奇尼进一步对《大宪章》的争论进行了准确的评价。麦克奇尼清醒地认识到存在两个判断标准,即现代标准和中世纪标准。他分析了这两个标准下的不同观点。现代标准引发了诸多争论,一种观点是从民众大会(commune concilium)的角度来看,认为民众大会代表公意,故《大宪章》是法律;另一种则认为民众大会不是固定召开的,因而不是现代意义上的法律。不过《大宪章》以贵族的效忠为条件,因而比法律的效力更高,不可被撤销。此外斯塔布斯还认为《大宪章》是条约,但法理学家反驳:条约是两国之协定,《大宪章》不是条约。M.埃米尔·布特密认为《大宪章》是契约或私人合同,但是反驳者认为条文内容和执行的公共性更为明显。杰西·梅西则将其看作法典,是现代宪法的胚胎。[1]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.105—106.

麦克奇尼认为评价之间的矛盾源于《大宪章》在形式和内容上的背离。《大宪章》的内容包含了一系列的立法、政治权利和公民权,但形式上却是封建授予形式。他最后给出了一个尝试性的评价:“《大宪章》或可看作这样一个协定,享有法令、王室特许状、公共条约和私人合同的性质,然而又不同于上述任何一种。它颁行或宣传一系列在英国有拘束力的条文和习惯,并将其压缩到不适宜的封建特许状中,这特许状是约翰王授予英国自由民及其后裔的。”麦克奇尼认为《大宪章》按照中世纪的标准属于“立法”(establishment,stabilimentum,établissement),尤其是第 61条影响了政府结构、等级体系和未来的议会。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.107—109.立法一词体现了中世纪用词的模糊,它是一种立法行为(legislative act),具有制度和非凡的性质,影响国家的整体利益,需要各等级抑或共同体的集体同意。

就《大宪章》的内容和结构而言,麦克奇尼认为其表现出权衡和对改革的深信不疑,并在长长的文本中完成了对权力滥用的补救。《大宪章》的起草者是男爵和王室官员,他们并不知晓抽象原则,但对传统权利谙熟于胸,关注实践和具体问题。针对内容,学者采取不同的标准,寻找条文之间的联系。格耐斯特依据权力运行将其分为五部分,即军事、司法、警察、金融四大权力及其批准。根据性质也有不同的划分。布莱克斯通和梅特兰代表传统观点,认为《大宪章》是盎格鲁传统的宣言。针对《大宪章》的内容明显超出爱德华法令和亨利一世宪章,学者进一步总结了其他渊源:旧的英国法传统、诺曼征服带来的封建法、诺曼诸王之立法和《大宪章》的新规定。因此,《大宪章》在表面的宣言的基础上,呈现出创新和保守两种特色。此外,根据得利者也有所区分,贵族为民族请命的理解在柯克、查塔姆、爱德华·克里希、哈兰、斯塔布斯和约翰·理查德·格林的话语中被反复确认。

在内容分析中,麦克奇尼着重分析了“liber homo”,认为“homo”在中世纪法律拉丁语中与“baro”同源,即都是封臣。《大宪章》中涉及“liber homo”的条款共有七处(1、15、20、27、30、34、39),是土地所有者的意思,即男爵。[1]麦克奇尼最看重第34款,认为这条明显表明所谓“自由民”(freeman)不过是“土地保有人”(freeholder)。而1217年《大宪章》就将39条中的liber homo确认为freeholder。男爵委员会是贵族统治机构。《大宪章》的受惠主体是按等级划分的,封建贵族是权利主体,教会条款来自兰顿的润色,土地保有人和次级封臣的权利少且难以保障,商人没有获得新的权利,维兰[2]1215年《大宪章》的第39条被1217年第35条所取代,其中表明维兰受到领主的随意处理,领主法庭的解释是“庄园习惯”的最终决定者。不过斯塔布斯显然不会同意这些观点,他认为维兰很少遭受不公并享有所有人都有的权利。因是主人财产而免于赤贫。[3]文中涉及对土地保有人(tenants)和维兰的区分,在麦克奇尼那里土地保有人就是自由民。维兰与自由民的区分仍存在许多争论。国内学界一般视维兰为奴隶演变而来的。维兰与自由民区分实际上是国王和领主争夺农民引起的制度分野,自由民受到普通法的保护,农奴根据习惯法接受领主法庭管辖。在区分形成过程中,罗马法起到了关键的催化作用,即法学家和律师试图区分“自由人或奴隶”(aut liber,aut servus)。不过李红海教授对于罗马法对普通法的影响则持保留意见。以马克垚先生为代表的国内学者基本认为劳役是自由民和农奴区分的关键,但是黄春高教授认为这并没有真正说明自由民承担劳役的情况。麦克奇尼估计13世纪维兰人口超过四分之三,现代学者估计13世纪农奴占人口的40%—60%。参见马克垚《英国封建社会研究》,北京:北京大学出版社,2005年,第172—186页;黄春高《分化与突破:14—16世纪英国农民经济》,北京:北京大学出版社,2011年,第64—76页。《大宪章》中某些段落或许存有现代之原则,但其整体仍不过是贵族宪章。[4]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.109—120.

《大宪章》经过多次确认,已经成为国家法律的一部分,深入人们的思想,春风化雨润物无声。总体上,贵族温和务实,致力于用清晰明确的法律解决问题,击败国王的戏剧性则进一步加深了后人的印象。《大宪章》的价值既来自其固有内容,又来自其偶然因素。针对这些复杂的因素,历史学家关注历史的后续结果,律师和公法学家关注它的终极结果。在此基础上,麦克奇尼总结了《大宪章》四个层次的价值。《大宪章》的价值首先在于每个条款利益的实现。其次在于其逼迫国王承认王在法下,这是对法治的阐述和认可。再次,《大宪章》使贵族、教会和平民联合起来维护法律和秩序,这一伟大的公共行为,促进了民族国家和议会的形成。[1]麦克奇尼对《大宪章》与宪法和议会的联系还是有所保留的,宪法不仅包括有限王权,《大宪章》采用的委员会方式并没有导致内阁、现代议会产生和国家转型。最后是《大宪章》所蕴含的道德和情感价值。《大宪章》身上交织着私利、法治、国家和情感四层价值。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.121-129.

《大宪章》的缺陷则是缺乏有效的常规制约手段,《大宪章》不是宪政机制,而是起义许可。没有救济手段的权利终是价值寥寥。《大宪章》也缺乏宪政规划,只有14、21、39、52和61条稍微涉及。[3]但是《大宪章》第14条并没有出现在《男爵法案》中,麦克奇尼认为它是第12条的衍生品。民众大会是防止征收免服兵役税和支助金的权宜之计,并没有其他权力,在1217年大宪章中已经消失。通过《大宪章》第21条和第39条不能推断大会具有审判功能。第16条缺乏合适的保护机制,第45条缺乏明晰标准。针对《大宪章》的传统称誉,麦克奇尼认为要从三个维度进行区分和评价,即政治家的口号(尤其是17世纪的议会领袖)、法律制度和法学研究。学者既要接受这些错误,又要注意它们带来的后果。《大宪章》的伟大不在于筹划者的设计,而在于其后的政治家、法官、律师和民众的理解:若国王要做已被《大宪章》禁止的行为,他将找不到宣布其行为合法的法官,找不到执行命令的官员。[4]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.129—138.此外,麦克奇尼还申明了《大宪章》与陪审制无涉。总之,《大宪章》体现出杂糅的封建性、契约性和保守性。[5]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,p.110.历史学家则承认G.B.亚当斯的观点,即《大宪章》在精神、方法和原则上都是保守的。《大宪章》之后被不断修订确认,并在议会的平台上焕发生机。

修订版八年磨一剑,对已有的档案文献和学术著作进行了详细的剖析辨别,体现出很深的学术涵养。T.F图特认为修订版减少了历史部分的叙述,更为清晰地做出了判断。虽然书中涉及地理知识和13、14世纪行政史的部分也有不够准确甚至错误之处。总体而言,麦克奇尼致力于阐述《大宪章》在其后历史中的发展,而非《大宪章》的先例和直接结果。[6]T.F.Tout,Magna Carta. “A Commentary on the Great Charter of King John.With an Historical Introduction by William Sharp McKechnie Review”,The Scottish Historical Review,Vol.11,No.44(Jul.,1914),pp.427-429斯塔布斯曾称《大宪章》其后的历史就是对《大宪章》的评论,麦克奇尼最关键的贡献在于进一步确认了《大宪章》在英国宪政史中的核心地位。玛丽·贝特森也是在此基础上提出,理解13世纪、斯图亚特王朝和今天的《大宪章》,就可以知道这个国家宪法史的极限。[1]Mary Bateson,“Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction by W.S.McKechnie”,The Scottish Historical Review,Vol.3,No.10(Jan.,1906),p.229.麦克奇尼的研究成果为学术界所公认,并成为《大宪章》研究最为基础的著作之一。他的研究成果直到1965年才面临霍尔特的挑战。如今的历史学家仍然认为此书是《大宪章》研究不可或缺的经典之作。[2]参见[美]迈克尔·V.C.亚历山大《英国早期历史中的三次危机:诺曼征服、约翰治下及玫瑰战争时期的人物与政治》,林达丰译,北京:北京大学出版社2008年,第105页。

三、余论:20世纪初《大宪章》现代性的接受

19世纪现代学科兴起,形成不同的研究对象和研究方法。随着学科界限的确立,对具体问题的讨论也逐渐深入。甄克思和麦克奇尼处于这一转型时代,接受相近的学术训练,同样思考《大宪章》问题,在事实梳理相近的情况下,得出了迥然相异的价值判断,并获得了截然不同的学界反应。两者都承认“liber homo”是贵族,《大宪章》是贵族宪章,给予其他等级的权利十分有限。甄克思据此认为《大宪章》并不是宪政进步的标志,但麦克奇尼却发现了私利、法治、国家和情感四层价值。麦克奇尼也承认《大宪章》缺乏常规制约手段,但认为《大宪章》对权衡和对改革深信不疑,是对法治的认可和规划。这种矛盾的形成,既由于双方研究中的史实疏漏和立场选择,也在于对《大宪章》未来发展缺乏深入研究。他们各自指出了自己关注点。甄克思认为真正重要的爱德华一世时期,柯克是《大宪章》的真正作者。麦克奇尼则分析了《大宪章》诞生后建构者的身份,包括律师、法学家、历史学家、政治家、法官和民众;区分了《大宪章》存在的维度,即政治口号、法律制度和法学研究。

甄克思与麦克奇尼的观点迥然相异,学说的命运也大相径庭。甄克思试图将《大宪章》从“神话”中解放出来,使之归于历史情境。虽然他的事实梳理和逻辑论证十分有力,但并未获学界主流认同。麦克奇尼在吸收已有研究成果的基础上,发掘《大宪章》的形式、内容、历史背景和宪政价值。《大宪章》是中世纪的立法,关注实践和具体问题,维护贵族的利益。《大宪章》有多种渊源,呈现出保守与创新的双重特色。《大宪章》涉及私利、法治、国家制度和民族情感四重价值,又在政治家的口号、法律制度和法学研究中获得不同理解和发展,呈现出杂糅的封建性、契约性和保守性。麦克奇尼的研究确立了20世纪《大宪章》的叙事基调,在其后的六十多年里都是学界主流。《大宪章》的现代性叙事完全确立,也成功地融入英国的现代性叙事中。

20世纪上半叶,政治史仍是历史研究的主要路径,[1]例如奥托·布伦纳在1936年写到:“任何纯粹历史的问题意识都从属于政治史。……从这一观点出发,所有的历史就其严格的词意而言都是政治史。”参见[法]费尔南·布罗代尔《论历史》,刘北成、周立红译,北京大学出版社,2008年,第143页。宪法史和法律史是最重要的分支学科,[2]Richard A.Cosgrove,“The Culture of Academic Legal History:Lawyers’ History and Historian’s Law 1870—1930”,Cambiran Law Review,Vol.33(2002),p.23.对宪法史和法律史的倚重发生于大西洋两岸。著名学者查尔斯·比得和查尔斯·麦克林·安德鲁都曾投身于这一领域。民族主义是主要的解释框架。如果说麦克奇尼确立了《大宪章》的现代叙事,一战的背景则进一步确认了《大宪章》民族主义和民主主义的形象象征。1915年英国皇家历史学会举行了纪念仪式,其委员会在1917年出版了《大宪章纪念文集》。学者讨论了《大宪章》的诸多主题,麦克奇尼讨论了《大宪章》解释的扩展。耶鲁大学的乔治·伯顿·亚当斯认为英诺森三世的角色不是封建领主,而是欧洲争论的仲裁者和十字军权利的保护者。J.贺拉斯·朗德认为小男爵(barones minors)并不是宪章中的用语。麦克维恩推测1215年宪章第14款虽再未出现,但可能在实践中存在。[3]学者关注第39条的意义和价值,同一时期的另一篇重要作品来自麦基文。C.H.McIlwain,“Due Process of Law in Magna Carta”,Columbia Law Review,Vol.14,No.1(Jan.,1914),pp.27—51.保罗·维诺格拉多夫爵士和F.M.波威克研究了第39款,显现出《大宪章》具有广阔的解释空间。其他还有《大宪章》与普通法(麦克维恩)、《大宪章》与殖民地(海兹丁)、比利牛斯传统对《大宪章》的影响(赛诺·拉斐尔·阿尔塔米拉)和约翰王的财政(希拉里·詹金森)。本书主编亨利·艾略特·莫尔顿总结道,学者不再认为《大宪章》是所有重要宪法和法律的渊源,贵族的动机难以探究,不过宪章纯粹封建性的观点也受到质疑。[4]Henry Elliot Malden,ed.,Magna Carta Commemoration Essays,pp.xix-xxxi.这些研究比较深入,对后来的《大宪章》研究具有一定的启发作用。[1]如维诺格拉多夫和波威克的研究,极大地启发了约翰·克拉克·霍尔特。J.C.Holt,Magna Carta,Cambridge:Cambridge University Press,1992,p.6.

本书揭示了这一时期学界的研究旨趣,也体现了官方对《大宪章》的认识。詹姆斯·布莱斯子爵在前言中写道:“1215年宪章是英国人民(English race)宪法史的开端,是一系列宪法工具的第一环,这些工具不仅在英国形塑了民众的心灵,凝聚了自由政府,而且造福各地英国人和说英语之人。”[2]Jame Bryce,Preface,in Henry Elliot Malden,ed.,Magna Carta Commemoration Essays,Royal Historical Society,1917,p.xiii,pp.xix—xxxi.詹姆斯·布莱斯(James Bryce,1st Viscount Bryce,1838-1922),英国自由党政治家、外交家、历史学家,在民国时期译为白赉士。《大宪章》被看作最早的成文宪法,影响其后的所有宪法。

这种理解一定程度上是时代的共识,在1921—1922年出版的《经济与社会》中,韦伯写道:“在《大宪章》中原本只赋予封建贵族的某些身份性的自由,被认为是英国子民本身的、国民的自由权,不论国王或其他任何的政治权力皆不得侵犯之。”[3][德]马克思·韦伯:《法律社会学》,康乐、简惠美译,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第300—302页。韦伯也认为:“反之,由此而转变到所有人之为人皆具一定权利的观念,基本上是通过17与18世纪理性主义的启蒙方才得以实现,从旁协力的则是某段时间里相当强而有力的宗教影响,特别是再洗礼派的影响。”对《大宪章》现代性的认同也体现在各色官方仪式中。1921年10月17日,美国大使潘兴将军代表美国政府在威斯敏斯特修道院给无名烈士授勋,称赞英美两国军人捍卫英美自由事业,“这自由事业正是《大宪章》和美国宪法带来的福祉”。[4]The decoration by General Pershing of the grave of the unknown British warrior in Westminster Abbey and the award of the Victoria Cross to the American unknown,New York:Bankers Trust Company,1921,pp.5—6.Stefan Goebel,The Great War and Medieval Memory:War Remembrance and Medievalism in Britain and Germany,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.91.戈贝尔本书对于战争与历史记忆有比较贴切的描述。在这场英国首相和美国将军潘兴共同参与的纪念仪式中,双方显然都认为英国享有自由,而《大宪章》既是自由的源头又是其标志。显然在20世纪初,《大宪章》的现代性不仅是英国的自我言说,也是欧美国家接受的主流叙事。

(初审:杜金)

[1]作者王栋,男,北京大学法学院博士研究生,研究领域为司法改革、普通法、宪政史和法律史,Email:wdpku@pku.edu.cn。感谢孟广林、贺卫方、黄春高和李红海诸位老师提出的宝贵意见。