铁打的“员额”流水的“官”

——司改浪潮激荡下“法官自由转院”模式之构建

2016-08-09田源

田源

争 鸣

铁打的“员额”流水的“官”

——司改浪潮激荡下“法官自由转院”模式之构建

田源[1]

囿于有限的员额比例,会有相当数量的现任法官将被裁汰出员额范围。这当中,不乏具有审判经验丰富、业务能力突出的优质人才。但无论是要他们脱下法袍当“助理”,还是辞“官”不做另觅他途,都会对原本就严重短缺的司法人力资源造成极大浪费,也都将严重滞缓方兴未艾的司法改革。本文选取司改背景下的员额制改革为研究视角,提出附条件法官自由转院模式的构建方案,以实现对有限司法人力资源最大化利用。法官自由转院模式致力于实现法官在不同等级、不同地域法院之间的有序流转,在防范人才流失、集聚优质人才、规避潜在风险以及缩小地区间法院人才储备差异等方面都将发挥巨大价值功用。该模式风险小,合乎相关法律规定;成本低,无需额外培养投入;易操作,不会平添过多负担;起效快,迅速进入工作状态。建议实行“统一调配”与“个人申请”并行的“双核”驱动模式,最大限度地实现优秀司法人才在不同地区法院之间的有序循环流动。

员额制改革;法官自由转院;模式设计

引言

法官员额制是提升法官职业待遇的基本保证,是实现司法职业化的必由之路,更是司法改革牵一发而动全身的突破口。[1]何帆:《法官多少才够用》,《人民法院报》2013年6月7日,第5版。随着改革试点工作的深入推进,中央对法官员额制改革做出了顶层设计,明确了39%的员额比例控制线,要求不仅不能突破,还要为暂时未能进入员额的优秀人才留有余地。这意味会有相当比例的法官将不可避免地被裁汰出员额范围。其中,会不乏一些业务能力突出、审判经验丰富的现任法官。摆在他们面前的似乎只有两条路,要么脱下法袍去甘当“助理”,要么辞“官”不做另觅他途。在案多人少问题日益凸显的当下,这两种选择都会对原本就严重短缺的司法人力资源造成极大浪费,也都将严重滞缓方兴未艾的司法改革进程。如何能在确保追求“将具有较高素质,真正符合条件的审判人员确定为法官”的改革初衷的同时,实现对现有司法人力资源利用的最大化?那么势必要去探寻有别于“助理”和“辞职”,且更契合当前司法实际的第三条道路。

一、理念提出——关于法官自由转院模式的相关概述

(一)缘起:法官自由转院模式

法官自由转院模式设想,源自对职业竞技体育运动中常见的运动员自由转会制度的灵活借鉴。该项模式致力于实现法官在不同等级、不同地域法院之间有序流转。具体可分为两种模式。

其一,省内调配模式。由各省、市法官遴选委员会依据同一严格遴选标准,就该省内部的现任法官进行全面考核评定,筛选出有条件进入员额的优秀人才。同时,结合各地法院的案件数量、审判工作总量以及地方执法环境差异性等指标,科学测算出各地法院所需的法官员额数量。在此基础上,将部分优秀人才从部分员额指标已用完但人才相对富余的法院,向员额指标富余但人才紧缺的法院调配。

其二,跨省遴选模式。即允许在A省未通过员额遴选的法官,重新参与B省的法官员额遴选。如若通过,则允许其依照统一的调配程序,由A省转赴B省重新成为法官。这一制度可最大限度地减少法院宝贵人才的无谓流失,有效实现优秀司法人才的内部自主循环。为保障法官自由转院模式的实行,各试点地区应“严格执行中央确定的法官员额比例和相关政策,不仅不能突破,还要在第一轮遴选时还要留有余地”[1]沈德咏:《既要接地气,又要有理想,坚定不移全面推进司法改革——在全国高级法院院长座谈会上的讲话》,《人民法院报》2015年7月3日,第1版。,以此来为优秀司法人才的院际流动预留入额空间。

(二)初衷:实现司法人力资源的优化配置

当前,我国区域经济社会发展不平衡,导致不同省、市之间,同一省市的不同地区法院之间的人才储备状况差异明显,[2]孙英:《法官员额改革的当务之急与长远之计》,《山东审判》2015年第2期,第23页。有的人才济济,有的则捉襟见肘。由省、市法官遴选委员会主导的法官员额遴选,用以评判是否属于“高素质人才”的参照系,往往局限在某一省、市范围内,甚至是单纯某个法院的范围内来衡量。[3]王静、李学尧:《如何编制法官员额——基于民事案件工作量的分类与测量》,《法制与社会发展》2015年第2期,第44页。地区发展水平的差异化,直接导致了法官遴选标准的参差不齐。譬如,在人才储备雄厚的A省法院不属于“高素质人才”,放在人才相对较少的B省法院未必就不是人才。法官自由转院模式恰恰可以让依据A省标准做不了法官的人员,在B省重新进入员额之列,而不必在“一棵树上吊死”。

(三)限定:相对的“自由”与附条件的“转院”

所谓的“自由”转院,并非不受限制的绝对自由,更不是任由法官去随意挑选或更换法院。该“自由”属于相对的自由,是相较于目前的不同法院之间相对停滞的人员流动而言的。

“转院”同样是附条件的。即在最大限度保持各地法院法官人才队伍稳定的大前提下,只允许那些具备较强业务能力和丰富审判经验,且在本地员额遴选中落选的法官,赴异地当法官或重新参加员额遴选。只有在通过当地的员额遴选后,方可依照特定流程,实现在不同法院之间的有序流转。

二、应然之举:法官自由转院模式符合现实司法需求

法官自由转院模式既非毫无现实根基的无本之木,也非脱离实际的空中楼阁,这一制度的提出符合当前的现实司法需求。为此,本文选取了S省H市法院及其所辖部分基层法院作为研究样本,试图通过透析待改革法院中的毛斑一点以管窥全豹。

(一)需裁汰者人数众多

由于历史原因,相当长的一段时期内,我国法官的职业特殊性没有得到应有的重视,审判职称被作为一种“福利待遇”,随意分配给在法院工作一定年限的具有“干部身份”的人员。不管操守如何、素质高低、有没有训练背景,开车的、做饭的、烧锅炉的,最后都成了法官。[1]程荣斌、陈卫东、贺卫方:《中国司法如何面对新世纪:漫谈中国司法体制改革》,《民主与法制》2000年第2期,第8页。造成了现有的这支队伍数量巨大、成分复杂、整体素质偏低的现状,与“具有较高素质,真正符合条件”的要求相去甚远。

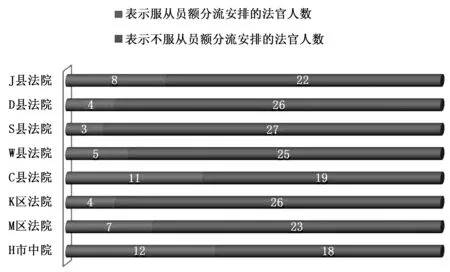

当前,中央将法官员额的控制线严格控制在39%以下,[2]高憬宏:《法官员额制的制度价值和实现路径》,《人民法院报》2015年7月15日,第5版。文中提及“关于法官员额的比例,中央明确了39%的控制线”。这将导致相当比例的现任法官将被裁汰出局。以S省H市所辖的M区法院、K区法院、C县法院等7个县区法院为例,依照39%的员额比例,7所法院共须裁汰现任法官244名,每个法院平均需裁汰约35人。其中,仅M区一个法院就需要裁汰49名现任法官,约占在编人员总数的24.25%。法官自由转院模式即是允许这样一批法官在异地重新参加员额遴选,以给予其一个在异地重披法袍的机会。而这些被裁汰的法官群体,都将是法官自由转院模式的潜在受众。

图1 S省H市7所县区法院法官员额待分流情况[1]每组峰形从左至右依次表示:现有在编人员总数、现有法官人员总数、按39%比例定额后法官人数、员额后所需裁汰法官人数。

(二)甘当“助理”者寥寥无几

从当前各地法院的改革试点实践可以探知,被裁汰出法官员额队伍的现任法官群体中,心甘情愿放弃法官身份而去担当助理角色的为数并不多。毕竟,这种种类似“医生变护士”般的巨大岗位落差,很难让裁汰出员额范围的现任法官所接受。[2]郑成良:《司法改革四问》,《法制与社会发展》2014年第4期,第11页。相反,不少已被裁汰或自觉难以进入员额的现任法官,纷纷在谋划着用脚投票,即辞职去干法务或干脆直接当律师。[3]刘洁:《法官辞职,一个需要冷静面对理性思考的现象》,《人民法院报》2014年8月1日,第5版。文中提及纵观全国,法官离职也绝非个案。北京市法院系统近5年,已有500多人离开法院;2008年至2012年6月,江苏全省法院流出人员2402名,其中法官1850名;广东全省各级法院调离或辞职的法官人数超过1600名;而仅2014年,上海就有70多名法官离职。为验证这一观点,笔者选取S省H市中级人民法院,以及M区法院、K区法院、C县法院等7个县区法院,随机向上述每个法院的现任法官群群体各发放调查问卷30份,共计240份。就“倘若你不能进入法官员额范围之内,你是否服从分流安排”等内容进行调查。据统计,有186人投了反对票,占受访人员总数的77.5%。其中,H市中院表示会服从安排的比例最高,但也不过40%,尚未达到半数。可见,通过和风细雨的改革手段,取消如此高比例法官的审判资格,其难度可以想见。法官自由转院模式给这部分纠结于“助理”还是“辞职”的法官,更提供一个全新的备选项。

图2 S省H市两级法院部分法官对员额分流的态度情况

(三)试点对法官造成心理压力

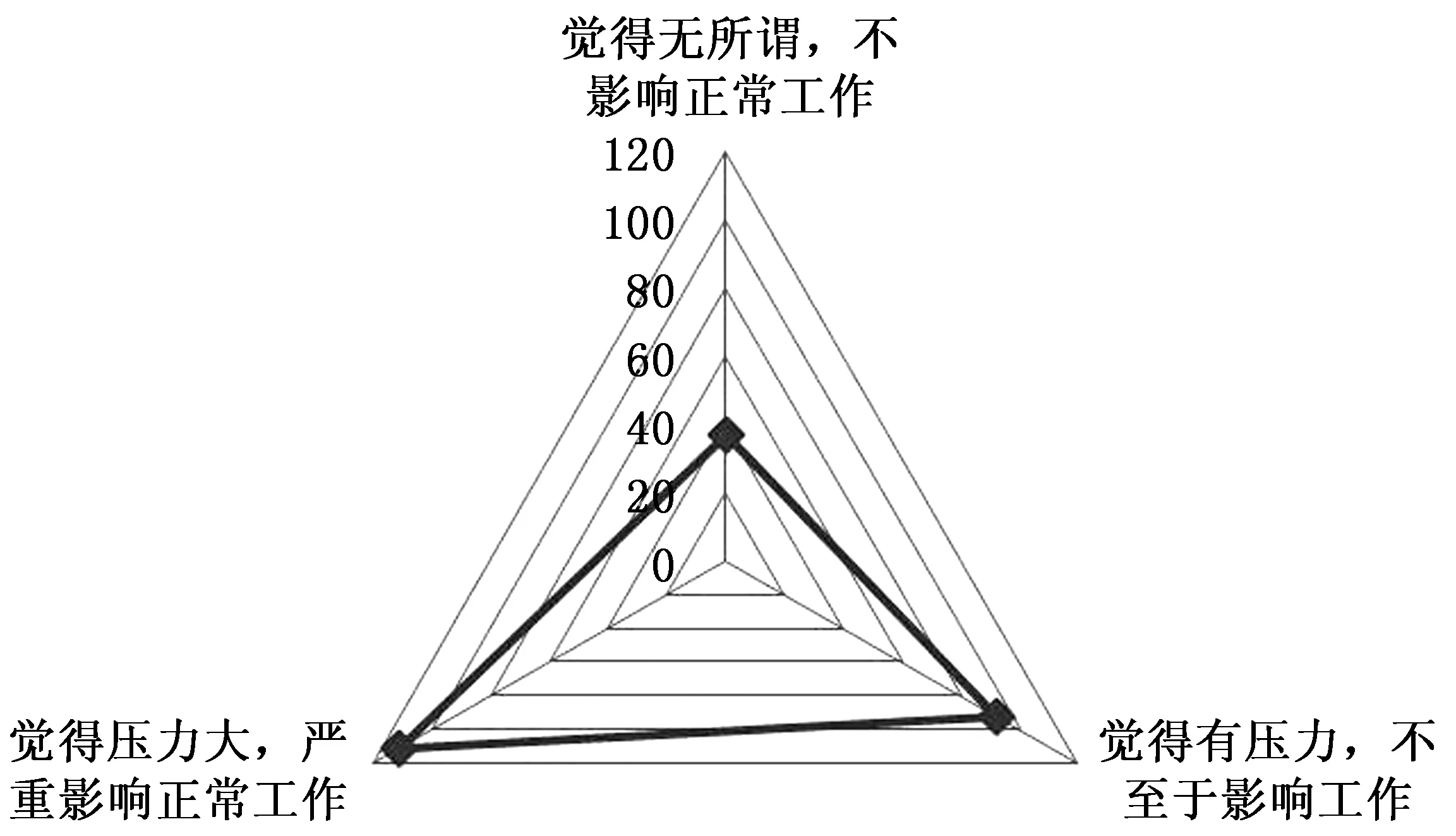

鉴于员额制改革的对象是被法官视为安身立命之本的审判资格问题,[1]何帆:《法官遴选委员会的五个关键词》,《人民法院报》2014年6月27日,第3版。这一改革措施,对现有法官群体触动的范围之广,力度之深都远甚于之前的任何一项改革。以上海司改试点为例,关于员额后法官占现有队伍人数比例的方案一经出台,即一石激起千层浪,不仅引发了媒体关于现有法官谁能进“精英队伍”的大讨论,[2]王烨捷、周凯:《上海司法改革大刀阔斧,谁能进33%的“精英队伍”?》,《中国青年报》2014年8月9日,第3版。改革举措经过媒体的大肆渲染,更导致现有的法官群体对员额的标准、比例、范围的普遍误读。尽管,最高院司改办相关负责人曾几度发声疾呼,强调员额制改革“不能简单地论资排辈”,[1]贺小荣:《法官员额制不能简单论资排辈》,《民主与法制时报》2014年8月4日,第11版。指出“即使在上海,33%也不是一个恒定的比例”[2]何帆:《做好法官员额制的“加减法”》,《人民法院报》2014年7月17日,第2版。等;但鉴于法官员额的选拔标准并不明确,收效几何尚有待检验,加之媒体舆论的一再渲染和小道消息的肆意流传,一时间,这场拟为法官谋福祉的员额制改革,在部分法官看来却无异于洪水猛兽,谈之色变,畏之如虎。尤其是部分基层法官辞职的新闻不时见诸报端,更刺激着现任法官本已高度紧张的神经,甚至成为高悬于头上的一柄达摩克利斯之剑,令其惶惶不可终日,更谈不上安心从事审判工作。由面向S省H市两级法院发放的240份调查问卷得知,对即将到来的员额制改革深感压力的有203人,占受访人数的84.58%;持乐观态度的仅有31人,尚不足受访人数的12.92%。鉴于法官自由转院模式能够为现任法官提供更为多样的选择空间,这在一定程度上可以为其减轻压力,使其抛除杂念,轻装上阵。

图3 S省H市法院对员额制改革所持态度情况

(四)“闭门选将”将浪费大量人才

“一五”改革纲要作出规定:“要通过对法官的定编,将具有较高素质,真正符合条件的审判人员确定为法官。”“四五”改革纲要同样规定:“确保高素质人才能够充实到审判一线。”但具体怎样才算有“较高素质”?如何才能“真正符合条件”?以及 “具有较高素质,真正符合条件”的标准,应放在何种参照范围内进行考量?是单纯放在某个法院或某省、市的“二亩三分地”当中判断,还是着眼全国法院范围内一并考量?都是当前的未解难题。类似这些最为关键的员额选拔条件,相关文件当中均没有明确说明。不可否认,最高院之所以未制定统一的法官员额定编量化标准,有保护改革积极性的考量,但同时也容易使改革试点法院陷入各自为战的混乱局面。

从上海试点方案及目前的推进工作来看,虽然确立了上海市二中院和徐汇、闵行、宝山区法院等4家法院为先行试点法院,并由市法官遴选委员会统一选拔,但具体法官员额的选定仍然是放在本市法院的范围内进行考量的,这种做法的科学性和公平性均值得怀疑。譬如,在人才相对匮乏的A省法院,被符合员额遴选标准的法官,放在人才富足的B省法院,可能连最基本的参选资格都达不到。一方面,这种“闭门选将”式的员额遴选做法,必然会使法院这个最讲求公平的机构,所开展的这场以谋求更大公平为目标的改革,存在实质上的不公平。

另一方面,更为严重的后果是,会导致相当一批具备丰富审判经验和较强业务素质的现任法官,仅仅因为地方的名额比例有限,而被迫担任“助理”,甚至选择离开法院,[1]盘淼、张俊:《司法改革与法官人才队伍建设问题研究》,《法制博览》2015年第16期,第33页。这将会对有限的司法人力资源造成极大的浪费。与之成鲜明对的是,法官自由转院模式可不仅以有效打破阻碍优秀法律人才在不同法院之间流动的制度壁垒,还可以实现对优质司法人才资源的最大化利用,做到了人尽其才,物尽其用。

三、价值功用:法官自由转院模式的优势所在

(一)节流:为法院系统节流人力资源

在司改试点逐步推进的现实背景下,法官自由转院模式既给现任法官提供了除却“助理”或“辞职”之外的第三种道路,又给落选员额的现任法官增设了重新参与遴选的宝贵机会。这一制度不仅可有效减少现任法官因对员额遴选结果不满而选择辞职的人数比例,更有助于引导人才从脱离法院系统的“向外流动”,变为法院系统的“内部循环”。鉴于地区之间法官员额标准的现实差异,在本地未能进入员额的法官,或许将在异地找到更符合自身需求,更能实现自身价值的岗位。诚然,将这种限制司法人力资源“外流”的设想,放置在全面推进依法治国的大格局中会显得相对“保守”,甚至带有“肥水不流外人田”式的“小农意识”。但在司法人才极度紧缺与人才需求持续高涨之间的矛盾不断激化的当下,这或许是应对紧张局面的一条必由之路。

② 刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干因素[J].中国语文,1995.(3).第161-168页.

(二)开源:为落后省市集聚优质人才

地区之间经济社会发展的巨大差异,是我国的现实国情之一。与之相应的,落后省市的法院,无论是整体水平,抑或是司法人才储备状况,都要远逊于经济发达省市。[1]徐和平:《区域司法资源均等化配置问题研究——以法官资源为主要对》,《甘肃社会科学》2014年第3期,第22页。譬如,尽管西部一些省市发出诸如“谁来西部当法官”[2]李明霞:《谁到西部做法官?》,《法制日报》2005年3月11日,第5版。文中提出西部地区所面临的法官荒问题日益严峻。贵州一省就出现了600余名法官空缺。的问题呼吁已有若干年,却收效甚微。不仅未能减缓当地法官的“孔雀东南飞”的步伐,也未能化解持续恶化的“法官荒”“人才荒”局面。究其原因,是同样可以做法官的前提下,经济发达地区的经济社会发展状况、生活条件以及福利待遇水平无疑会更佳,吸引力也相对更强。然而,但在当前员额制改革持续推进的大背景下,人才储备雄厚的经济发达省份法院的员额制遴选标准更高,竞争也更为激烈。会有相当一批具备丰富的审判经验和较强的业务能力的现任法官,尽管在发达省份的员额遴选中落选,却足以在落后省份的员额遴选中脱颖而出。在法官身份成为稀缺资源的当下,落后省区所享有的法官员额数量以及相对较低的遴选标准,都将对优秀法律人才产生前所未有的巨大吸引力。法官自由转院模式恰恰有助于使上述构想成为可能。由此,部分落后省市地区法院的人才机构状况也将迎来一次革新,甚至有可能打上一场漂亮的人才储备“翻身仗”。

(三)风控:规避改革推进潜在风险

由于目前尚缺乏对法官素质优劣的刚性界定标准,受审判资格这一现实利益的驱动,倘若法官员额的遴选过程有失公允,改革极易演变为各利益群体之间的博弈,[1]徐昕、黄艳好、汪小棠:《中国司法改革年度报告(2014)》,《政法论坛》2015年第3期,第43页。最终的结果很可能是“批案子”的领导“近水楼台先得月”,“审案子”的法官“竹篮打水一场空”,[2]贺小荣、何帆:《深化法院改革不应忽视的几个重要问题》,《人民法院报》2015年3月18日,第5版。所选任出的法官素质鱼龙混杂、泥沙俱下。人才相对较少的法院则可能将条件不足的人员也凑数选上去,发生“矬子里面拔将军”的现象。人才较多的法院,往往出于保护现有审判人员利益、降低改革阻力的考量,使得员额遴选后的法官群体相较于原有法官队伍变化不大。与之相对应的,人才少的法院也会一味降低任职资格门槛,甚至“拿烧火棍当顶梁柱”,使员额制改革后应有的法官精英化、职业化、专业化的特性无从体现。[3]莫纪宏:《论我国司法管理体制改革的正当性前提及方向》,《法律科学》2015年第1期,第31页。

法官自由转院模式可有效防范上述做法可能导致的“洒下龙种,收获跳蚤”抑或“劣币驱逐良币”的风险。一方面,各地法院遴选员额后法官的视野更加开阔,不再仅仅局限于某个省、市范围之内,而是可以放眼到邻近省份,甚至是全国范围之内。备选法官群体更加广泛,备选人员类型也更加多元,选拔出优秀法律人才的可能性也更高。另一方面,人才相对较多的省市法院的过剩法律人才,也可以服从调配或自主申请到其他人才相对较少省市的法院担任法官。同时,法官自由转院制度关于为司法人才在院与院之间流动预留空间的设想,将有效避免有限的法官员额一次性选拔到位,杜绝不留余地的做法出现,有利于法官队伍的循环发展。

(四)衡平:缩小法院区际人才差异

我国二元化社会的结构现状,既造成不同地区之间的显著差异,也导致不同法院的人才储备存在天壤之别。[4]林殉:《法官定额制度若干问题探讨——一个比较法的视角》,《福建法学》2004年第4期,第38页。倘忽视现实差异,将不可避免地加剧人才储备的两极分化。一些发达地区法院的人才比比皆是,但部分欠发达地区法院的人才则寥寥无几,人才较多的法院因僧多粥少,容易发生“多人争一把椅子”的过度竞争现象。[1]王立:《法院人员分类管理制度的路径与期许》,《中国党政干部论坛》2015年第1期,第25页。同样的员额比例,放在A省法院可能“吃不饱”,但放在B省法院有可能“吃不了”。法官自由转院模式恰恰可以引导司法人力资源在人才储备状况差异明显的法院之间实现循环流动,增加进入法官员额范围的机会,全面提升进入员额范围法官的整体水平,并有效缩小不同地区法院之间人才储备状况的“剪刀差”。

四、理论论证:法官自由转院模式的可行性分析

(一)风险小,合乎相关法律规定

根据《法官法》第2条规定:“法官是依法行使国家审判权的审判人员”。现有的各级法官虽被分为十二级,分属四级法院,但所行使都是国家审判权。与之相对应的是,司法权从根本上说是中央事权,各地法院不是地方的法院,而是国家设在地方代表国家行使审判权的法院。[2]评论员:《加快深化司法体制改革》,《人民日报》2014年1月22日,第2版。故而,实行法官自由转院制度后,即便法官是从A省调至B省,其所行使的依然是国家的审判权。法官在不同法院之间的流动,既不改变法官本来的身份,也不改变其所行使的权利。

(二)成本低,无需额外培养投入

当前,招录法官的渠道较于以往更加宽泛,在校学生、社会公众、法学专家及自身律师等都被纳入法官的招录范围。但上述途径招考的人员,往往理论水平有余,但实践经验不足,即便进入法院工作后,也要经过长期的业务能力和审判技能培训后,方可行使好自身职能。[3]胡道才:《推行法官员额制改革的两个基础问题》,《唯实》2014年第11期,第41页。在此期间,不可避免地将耗费大量的人力、物力、财力。相比之下,经由法官自由转院模式从现任法官中遴选出的法官,大都已符合作为法官应具备各项标准,甚至在个别领域内可以独当一面,无需相关培训投入。当然,这种理想化的调配方式,在具体操作过程中不可避免地会遭受一定的阻力。譬如,通过遴选赴异地做法官也难免会遇到诸如生活环境、子女教育、夫妻分居等现实困难。应当在薪资水平、职级待遇方面给予必要倾斜和照顾,以此来解决被调配法官的现实困难。从长远来看,这将是员额制改革所需付出的必要的阶段性代价。

(三)易操作,不会平添过多负担

结合我国国情及现阶段的法院工作实际,建议在人民法院现有的官方微博、博客、微信、移动客户端等新媒体平台上,实时公布不同地区、不同级别法院的法官员额比例、缺额数量、任职条件等信息,供各地、各级法官参考。此举并不会给日常法院工作平添过多的负担,完全在各级法院及法官所能承受的压力范围之内。这种相对灵活的公开方式无需额外经费投入,也不会导致人力成本的过分增加,且操作简便、成本低廉、及时快捷、见效明显,也为法官在不同法院之间流动的实现提供了更多便利条件。

(四)起效快,迅速进入工作状态

法官的独特职业特征决定了一名优秀法官不可能一蹴而就。那些企图依靠突击培训、短期强化等手段追求“速成”的做法,无异于揠苗助长。[1]李拥军、傅爱竹:《“规训”的司法与“被缚”的法官——对法官绩效考核制度困境与误区的深层解读》,《法律科学》2014年第5期,第39页。然而,无论是刚迈出校门未脱青涩的学生,抑或鱼龙混杂的社会招录人员,在步入法院后都需要在相当长时期的专业培训,以及一至两年的法官实习期后,方能进入工作状态。但相对漫长的司法经验和业务技能的养成过程,对当前“等米下锅”般亟需有经验法官的法院而言,根本就等不起。相比之下,经由法官自由转院模式吸纳的现任法官,不仅熟稔法院整体工作,部分人员还是个别审判种类、工作类型中的行家里手。到新的法院后,往往在经过短暂的适应期后,即可迅速发挥自身业务能力和水平,基本实现了“即插即用”,具有其他途径招录人员所不可比拟的便利条件。

五、模型设计:“统一调配”和“个人申请”并行的“双核”模式

法官自由转院模式具体操作层面的设置上,建议采取法官遴选委员会统一调配和法官个体提交申请并行的“双核”驱动模式。最大限度地实现优秀司法人才在不同地区法院之间的有序循环流动。两种模式互为补充,缺一不可。

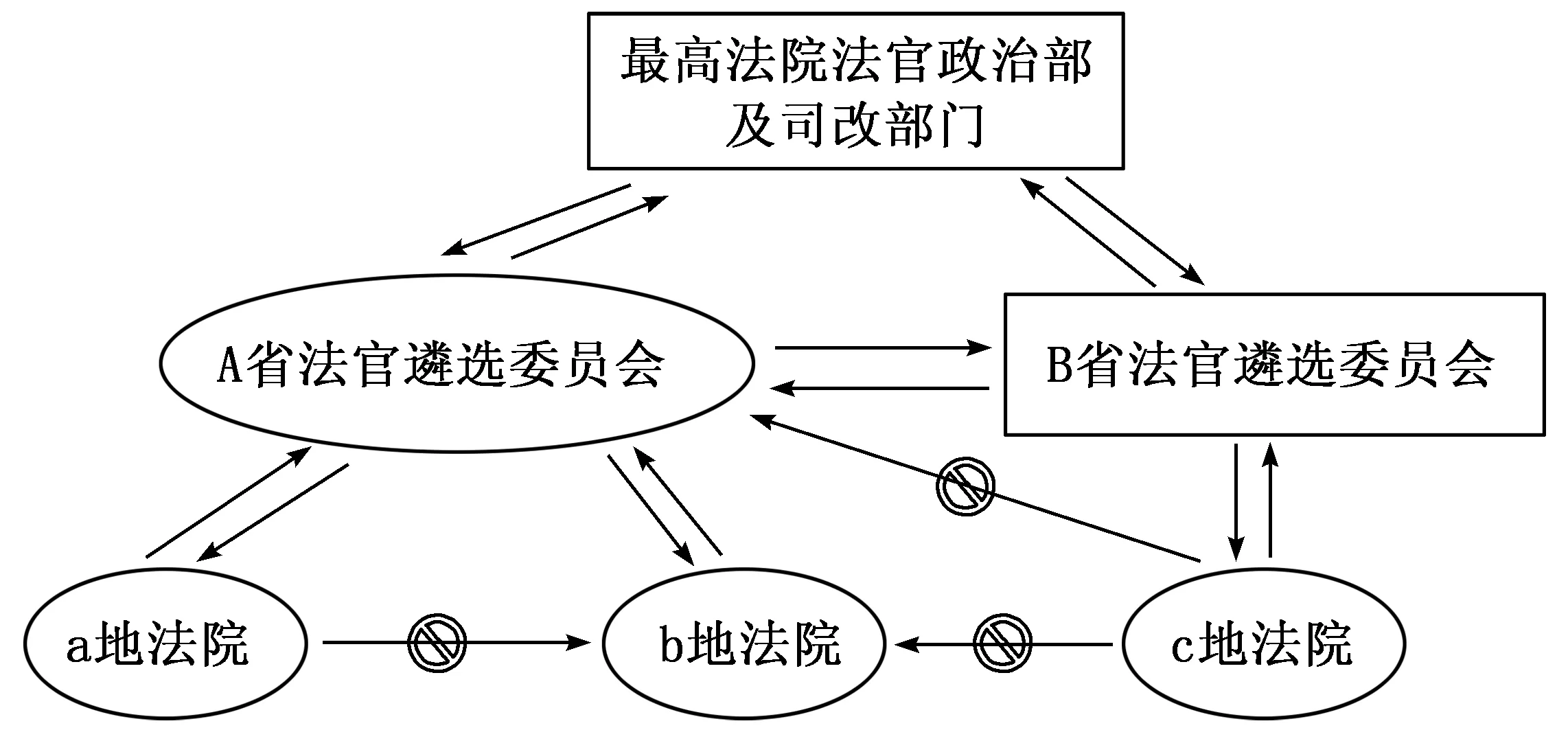

(一)驱动主体一:法官遴选委员会的自主调配

“四五”改革纲要规定:“在省一级设立法官遴选委员会,从专业角度提出法官人选。”基于此,由各省、市法官遴选委员会对辖区内各级法院需要的法官员额及实际符合条件的法官数量进行系统筛查,并在此基础上从人才过剩的A地法院调剂部分法官到人才相对不足的同级或上级的B地法院,实现不同地区、层级之间法官数量、质量的相对均衡。但A地法院和B地法院之间的员额调配,应当在该省、市法官遴选委员会的主导下进行。对法官资源的省内调剂,需征得申请转院的法官及其所在法院和拟转至法院的同意。同时,鉴于在法官遴选委会主导下的不同省、市间的法官人才调配,规模往往较大,涉及人员众多,需在省、市间法官遴选委员达成一致的条件下,报请最高人民法院政治部及司改部门批准后,方可实现。

图4 法官自由转院模式的法官遴选委员会调配模式

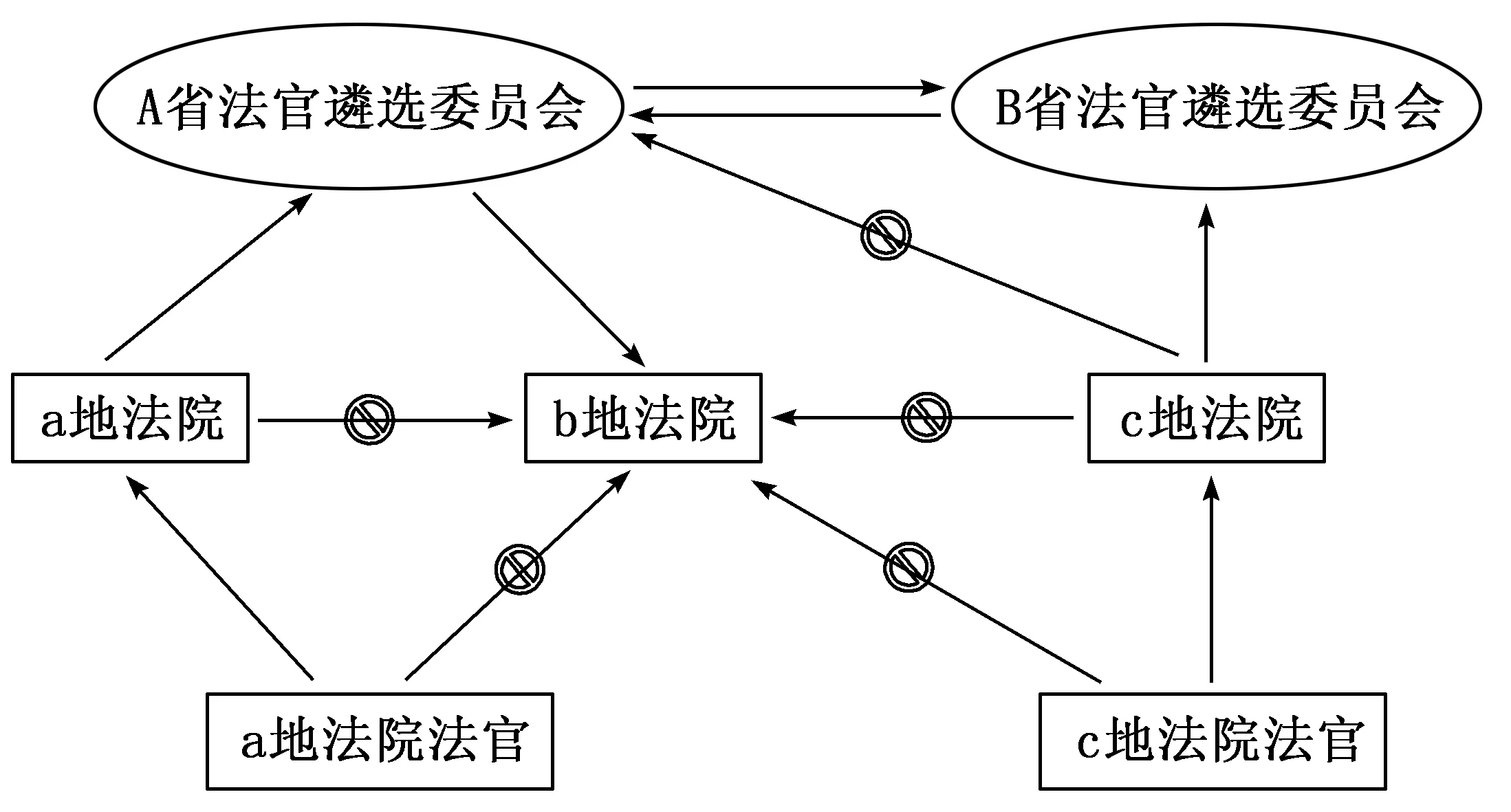

(二)驱动主体二:法官个人提交转院申请

实现优秀法律人才法院间的有序流动,单纯依靠遴选委员会的统一调配是远远不够的,法官个人的主动申请同样不可或缺。建议充分利用前期司法公开工作所取得的阶段性成果,即在现有的门类众多的司法信息公开平台上,实时公布不同地区、不同级别法院的法官员额比例、缺额数量、任职条件等信息,供各地、各级法院的法官参考。具体操作可分为两种模式:

模式一:通过了本省法官遴选委员会的遴选,但因本院员额比例有限而未能进入员额的现任法官,可经由所在法院,向该省的法官遴选委员会递交赴员额有空缺的省内异地法院做法官的申请。经该省、市遴选委员会审核同意后,即可按照特定程序实现转院。

模式二:未通过本省法官员额制选拔的现任法官,可根据法官缺额的实时信息,申请参加有员额空缺的外省市法院的员额遴选。但该申请应经其目前所在的法院,向所在省的法官遴选委员会递交。经该省、市遴选委员会审核同意后,即可参加跨省参加法官遴选。以A省a法院的法官申请转院至B省的b法院为例,该法官不可直接向B省乙b法院及B省法官遴选委员会递交申请,应当分别经由其所在的a法院和A省法官遴选委员会,将申请递交至B省的法官遴选委员会,经该遴选委员会审核是否符合法官员额的条件后,决定能够参与该省的法官员额遴选。通过遴选后,方可实现法官在不同省、市法院间的流动。

图5 法官自由转院模式的个人提交申请转院模式

六、结语

恰如新一轮改革的总设计师习近平同志所言:“好吃的肉都吃掉了,剩下的都是难啃的硬骨头……”[1]习近平:《好吃的肉都吃掉了,剩下的都是难啃的硬骨头》,《参考消息》2014年2月11日,第1版。作为触及部分现任法官最根本利益的一次体制改革,员额制改革的推进,没有现成的模板或范例可以遵循,[2]李林、熊秋红:《积极稳妥有序推进司法体制改革试点》,《求是》2014年第16期,第11页。只能摸着石头过河。诚然,法官自由转院模式仅仅是应对员额制改革推进难题的应对措施之一,还需要其他配套的改革措施形成合力。但该模式却不失为用以顺承改革推进动向,规避改革潜在风险,提升人才利用效率的一剂良方,也是下好员额制改革这盘棋成本最低、效果最显著的一步“活棋”。我们也坚信,尽管员额制改革推进所面临的挑战巨大,但巨大的挑战将激发改革者更高的智慧,而更高的智慧恰恰是推进司法改革的必备要件和澎湃动力!

(初审:丁建峰)

[1]作者田源,男,中国政法大学“2011计划”司法文明协同创新中心(证据科学研究院)诉讼法学专业司法文明方向2015级博士生,四级法官,兼任山东政法学院法律硕士实践导师。本文为中国法理学研究会青年专项课题“刑事被害人及其近亲属的人权司法保障问题研究”(批准号2015@FL002)的阶段性成果。