海拔影响毛竹林土壤有机碳组成的研究

2016-08-07林振清

林振清

(福建省建瓯市林业局,建瓯 353100)

海拔影响毛竹林土壤有机碳组成的研究

林振清

(福建省建瓯市林业局,建瓯 353100)

地理海拔是毛竹(Phyllostachyheterocyclacv.pubescens)生态系统重要的环境影响因素,同时影响着竹林土壤有机质结构及碳循环。研究采集了建瓯市3处高中低不同海拔的毛竹林土壤样品,利用化学分级,将土壤有机碳组成分为松结合态、稳结合态及紧结合态,旨在了解海拔高度对竹林土壤有机碳循环的影响。结果表明,随海拔高度增加,毛竹林土壤碳储量随之增加,高海拔竹林土壤碳储量比对低海拔增加了50.6%(0~60 cm)。土壤中松结合态、稳结合态及紧结合态有机碳组份含量以高海拔为高,但随土壤剖面深度增加逐渐降低。然而,不同结合态有机碳占全碳的百分比则与海拔高度无关,松结合态及稳结合态有机碳比率则随土壤深度增加而增加。由此说明,海拔高度影响着有机碳的含量,土壤则影响着有机碳的储存形态。

毛竹林;碳储量;海拔高度;有机碳组成

土壤有机碳(Soil organic carbon,SOC)是地球表层最重要的碳库(1 550 Pg C),约二倍于大气中的碳量(760 Pg C)[1]。因而,土壤碳库的任何变化均会对大气CO2浓度产生影响。据估算,森林生态系统中碳库(787 Pg C)占到地球陆地碳量2/3[2],所以,增加森林生态系统的碳库是降低大气CO2浓度、缓解温室效应的重要措施。与天然林相比,由于人为定向管理,人工林具有更高固碳增汇潜力[3-4],从而使之成为重要的应对方法。在我国,竹林是重要的人工林之一,因其具有生长快速及采伐利用周期短的特点,在人工林的固碳增汇中可能起着更为重要的作用[5-6]。我国是世界上第一大竹产国,拥有竹林面积500多万hm2,大型散生的毛竹林(Phyllostachyheterocyclacv.pubescens)占70%左右,面积超过300万hm2[7]。尽管全球的森林面积在下降,而我国竹林面积则每年以3%左右速度在增加[6],因此,竹林固碳的潜力也在被不断放大。由于竹林在固碳增汇中所起的重要作用,对毛竹林生态系统的固碳增汇的潜力有着不少的研究[5-6,8-10]。然而,由于毛竹生长环境的差异,毛竹生物量及土壤固碳潜力均存在较大的变异,因此,有关毛竹生长环境与固碳潜力之间的关系还有待深入研究。海拔是主导竹林立地环境温度与水分的重要因素,对毛竹林生态系统的固碳增汇有着必然的影响,但相关研究还很少涉及。因此,本文选择福建省建瓯市3个海拔高度的毛竹林生态系统,比较分析海拔对毛竹林土壤有机碳及组成的影响,以期为有效评价我国毛竹林生态系统固碳增汇潜力及地方规划决策提供参考。

1 材料与方法

1.1 样地概况

采样地为福建省北部的建瓯市,是我国南方重点林区,有“笋都竹乡”与“绿色金库”之称。建瓯市森林覆盖率为77.8%,有毛竹林面积8.63×104hm2,其面积和立竹量均居全国县市首位。竹业经济已经成为建瓯市的地方支柱产业,也是当地的重点培育方向。建瓯市地位于东经117°58′~118°57′、北纬26°38′~27°20′之间,属典型的亚热带海洋性季风气候区。当地年平均气温为19.3 ℃,降雨量为1 600~1 800 mm,日照1 612 h,无霜期286 d。该市为我国南方典型的丘陵山区,靠近武夷山脉,气候环境非常适合于毛竹生长。当地毛竹生长的主要海拔范围为200~1 200 m之间。

1.2 取样方法

本次研究调查采样时间为2015年4月。根据毛竹林的海拔分布范围,本研究选择了福建省建瓯市3个典型海拔高度的毛竹林,即低海拔199 m、中海拔447 m和高海拔761 m。在每个所选择的海拔高度中,分别随机选择3个代表性毛竹纯林为研究样点,并考虑具有相近背景,包括经营的环境与管理方法;在每个研究样地再随机选择3个研究样方,样方面积为10 m×10 m;在每个样方中,土壤取样利用分层采样法,土壤层次按0~10、10~20、20~40及40~60 cm共4层划分,同时利用环刀法进行土壤容重取样。

1.3 样品分析

土壤容重采用环刀法;本研究将土壤有机碳划分为:松结合态、稳结合态及紧结合态,划分方法采用熊毅-傅积平改进法测定[11],即用0.1 mol·L-1NaOH及0.1 mol·L-1NaOH+0.1 mol·L-1Na4P2O7混合液分别连续提取松结态和稳结态有机碳,残留态有机碳为紧结态有机碳。有机碳采用元素分析仪测定。

1.4 数据处理

本研究数据统计用SPSS进行分析,并采用AVONVA进行显著性差异的检验。

2 结果与分析

2.1 不同海拔毛竹林土壤有机碳的组份

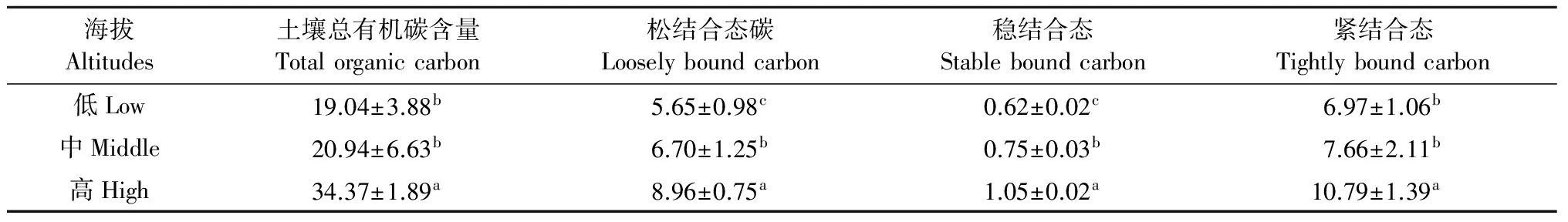

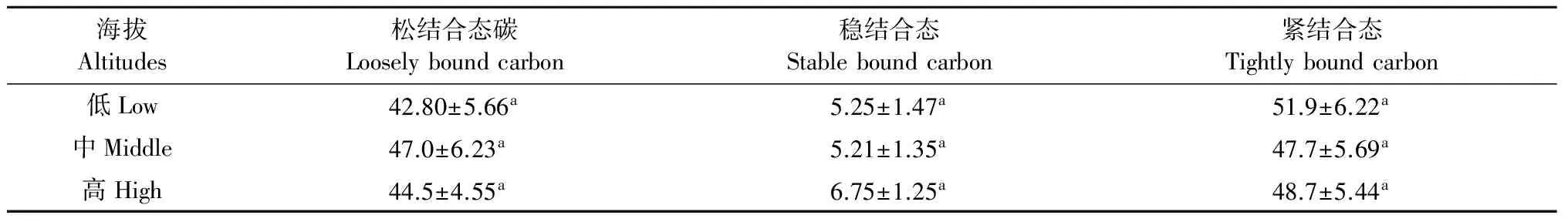

由表1可见,毛竹林土壤的总有机碳含量随海拔高度增加而增加,在低海拔时的19.04 g·kg-1增加到高海拔时的34.37 g·kg-1(0~10 cm土壤)。在本研究的海拔范围内,土壤碳储量是随海拔高度的增加而增加。陈双林等[12]结果表明,在武夷山的高海拔(700~780 m)毛竹林土壤中有机质要显著高于低海拔(90~120 m)。吴建国[13]研究表明随着海拔升高,土壤有机碳周转周期变长,即高海拔地区土壤碳残留期较长,因而使得土壤中会积累更多的有机质。同时,松结合态、稳结合态及紧结合态腐殖质含量也均随海拔高度增加而增加,低海拔下土壤松结合态有机碳含量为5.65 g·kg-1,高海拔时为8.96 g·kg-1。从中也可以看出,不同结合形态的有机碳含量是与总有机碳量相关,两者成正比关系。由表2结果来看,不同结合态有机碳百分比(单一组份与总组含量的百分比)与海拔没有相关性,其中松结合态为42.8%~47.0%,稳结合态为5.21%~6.75%,紧结合态为47.7%~51.9%,这就是说海拔高度对毛竹林土壤中有机碳结合形态没有显著影响。

表1 不同海拔高度毛竹林土壤有机碳组成含量

表2 不同海拔高度毛竹林土壤有机碳组成百分比

2.2 不同深度毛竹林土壤有机碳的组份

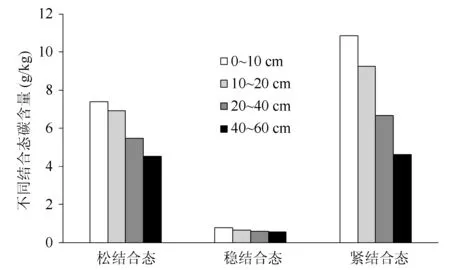

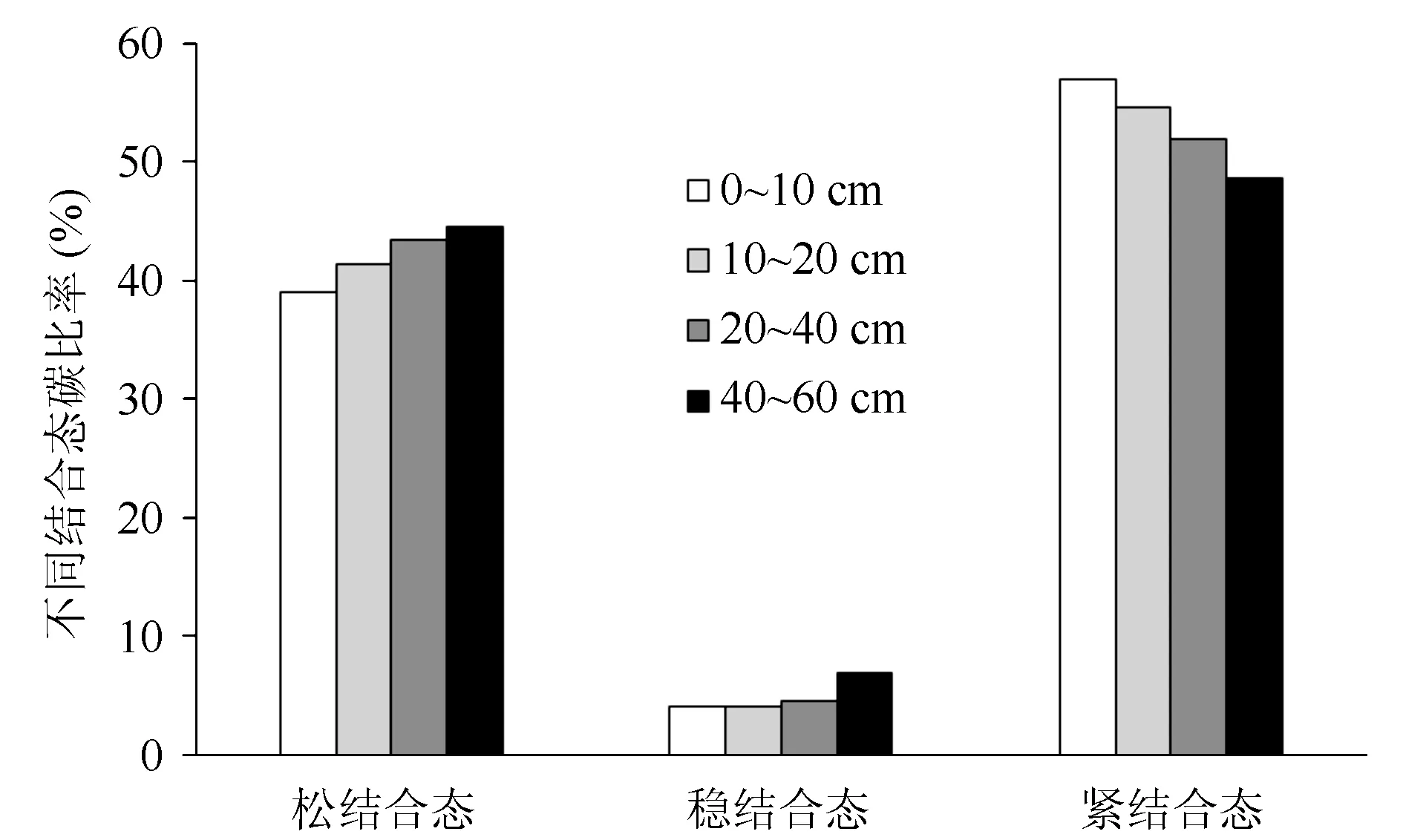

图1表示了不同结合态有机碳在土壤剖面中的含量分布情况。从中可以看出,3种形态有机碳均随土壤剖面深度的增加而下降,松结合态由7.74 g kg-1下降4.54 g·kg-1,稳结合态由0.79 g·kg-1下降0.56 g·kg-1,紧结合态由10.87 g·kg-1下降4.62 g·kg-1。这与有机碳全量在土壤剖面中的分布有相同的规律。然而,不同形态的有机碳百分比在剖面中却有完全不同的规律(图2),其中松结合态与稳结合态有机碳随剖面深度的增加而增加,而紧结合态则是随剖面深度的增加在减少。由此说明,有机碳组份结构在土壤中的分布与土壤性质相关,而与海拔高度无关。

图1 不同结合态有机碳在土壤剖面中的含量分布Fig.1 The distribution of the organic carbon with different binding states at various soil depth

图2 不同结合态有机碳在土壤剖面中的比率分布Fig.2 The proportion of the organic carbon with different binding states at various soil depth

3 讨 论

已有较多的研究结果表明,土壤中有机碳含量随海拔高度增加而增加[14-15],本研究也给出了相似的结果。土壤碳库的增加可能是由于毛竹生物量随海拔高度增加而增加,同时,随海拔高度的增加,温度降低,凋落物分解减少。这种解释在其它研究中可以得到印证[16]。

土壤有机质的结构组成可以反映其在一定环境条件下的保存与转化,主要与土壤性质相关。本研究结果表明,海拔高度在一定范围内并不会影响到土壤有机质组成,这也主要与在此研究范围内土壤性质相似有关。相反,在土壤剖面分布结果来看,土壤性质随深度增加存在较大的变化,这种变化也影响到了有机碳的组成。松结合态与稳结合态有机碳随土壤剖面深度的增加而增加(图2),表明这部分有机碳与其在剖面的移动性密切相关。因此,本研究结果说明毛竹林土壤有机碳随海拔高度增加而增加,但对有机碳组成影响很小,而土壤性质则对有机碳组成有着重要影响。

4 结 论

本研究结果表明,毛竹林土壤碳储量随海拔高度增加而增加。土壤中松结合态、稳结合态及紧结合态有机碳以高海拔为高,但随土壤剖面深度增加逐渐降低。然而,不同结合态有机碳占全碳的比率与海拔高度无关,松结合态及稳结合态有机碳比率则随土壤深度增加而增加。说明,海拔高度影响着有机碳的储量,土壤则影响着有机碳的储存形态。

[1] 周萍.南方典型稻田土壤有机碳固定机制研究[D].博士学位论文,南京农业大学,2009.

[2] 吴明.中北亚热带3种人工林生态系统碳蓄积特征及土壤有机碳稳定性研究[D].博士学位论文,南京农业大学,2009.

[3] 王绍强,周成虎.中国陆地土壤有机碳库的估算[J].地理研究,1999,18(4):349-356.

[4] 方晰,田大伦,项文化.速生阶段杉木人工林碳素密度、贮量和分布[J].林业科学,2002,38(3):14-19.

[5] 陈先刚,张一平,张小全,等.过去50年中国竹林碳储量变化[J].生态学报,2008,28(11):5 218-5 227.

[6] 王兵,魏文俊,邢兆凯,等.中国竹林生态系统的碳储量[J].生态环境,2008,17(4):1 680-1 684.

[7] 江泽慧.世界竹藤[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2002.

[8] 周国模,姜培坤.毛竹林的碳密度和碳贮量及其空间分布[J].林业科学,2004,40(6):20-24.

[9] 漆良华,刘广路,范少辉,等.同抚育措施对闽西毛竹林碳密度、碳贮量与碳格局的影响[J].生态学杂志,2009,28(8):1 482-1 488.

[10] 周国模,姜培坤,徐秋芳.竹林生态系统中碳的固定与转化[M].北京:科学出版社,2010:92-93.

[11] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999:146-226.

[12] 陈双林,郭子武,杨清平.毛竹林土壤酶活性变化的海拔效应[J].生态学杂志,2010,29(3):529-533.

[13] 吴建国.土壤有机碳和氮分解对温度变化的响应趋势与研究方法[J].应用生态学报,2007,18(12):2 896-2 904.

[14] 卢慧,丛静,薛亚东,等.海拔对神农架表层土壤活性有机碳含量的影响[J].林业科学,2014,8(50):162-167.

[15] 武小钢,郭晋平,田旭平,等.芦芽山土壤有机碳和全氮沿海拔梯度变化规律[J].生态环境学报,2014,23(1):50-57.

[16] 孙慧兰,李卫红,杨余辉,等.伊犁山地不同海拔土壤有机碳的分布[J].地理科学,2012,5(32):603-608.

Effects of Elevation on Soil Organic Matter Composition inPhyllostachyheterocyclacv.pubescensForests

LIN Zhen-qin

(Forestry Bureau of Jian-ou City, Jian-ou 353100, Fujiang, China)

Elevation is one of the most important environmental factors influencing plant growth and soil organic carbon turnover. Soil samples in high, mid and low elevation stands ofPhyllostachyheterocyclacv.pubescenswere collected from Jian-ou City, Fujian Province, China. Using the chemical fractionation method, the soil organic carbons were classified as loose, stable and close combined components. The results showed that the soil organic carbon storage increased with the elevation, and it was 50.6% higher at the highest site than that at the lowest site. The loose, stable and close combined carbon contents increased with increasing elevation, but decreased with soil depth. However, the ratios of various combined carbon to total carbon showed unrelated to elevation, but increased with soil depth. Thus, the elevation influenced greatly the soil organic matter content of the bamboo forests, while the soil properties determined the soil organic matter composition.

Elevation; Soil Composition;Phyllostachyheterocyclacv.pubescens; Soil organic matter

2015-08-21

林振清(1963-),男,高级工程师,长期从事竹业管理及研究。