重庆市天主教仁爱堂文物建筑研究

2016-08-06刘坤蒋昀熹重庆大学建筑城规学院重庆400045

刘坤,蒋昀熹(重庆大学 建筑城规学院,重庆 400045)

重庆市天主教仁爱堂文物建筑研究

刘坤,蒋昀熹

(重庆大学 建筑城规学院,重庆400045)

摘要:重庆市天主教仁爱堂被列入重庆市历史文物保护建筑名列,然而却被研究人员在教堂研究中忽略。仁爱堂与欧洲教堂相比装饰性减少,但继承了欧洲教堂建筑的比例、构图元素和母题,并在部分细节上与中国建筑特色相融合,其典雅朴素的外观使其虽然多次易主依然保留较为完整。仁爱堂是研究上世纪中西建筑融合的较好实例,具有历史保护与研究价值。

关键词:仁爱堂;重庆历史教堂;中西建筑;风格融合;历史保护与研究价值

1 背景

天主教在中国的传播从明末耶稣会士来华的活动开始。明代晚期,天主教在中国的传播相当兴盛。明末清初,中国已有13个省设立了天主教堂[1]。而四川是外国传教士到达最早的内陆地区。

天主教在四川地区的传播从明朝末年开始,并在17世纪中叶到18世纪中叶的100多年间,几乎传遍了川东地区的各城市和乡镇。鸦片战争以后,《南京条约》的签订,为天主教的传播提供了更宽松的社会背景。至19世纪中叶,四川的天主教徒居全国各省第一,四川成为全国各省中最大的教区[2]。

在抗战时期,重庆成为了中国战时陪都,重庆同时也成为了中国文化的中心,许多政要、民主人士、文化人士来到了重庆[3],同时教会也在重庆开展起了传教活动,兴建了许多教堂建筑。

重庆仁爱堂、若瑟堂、江北城德肋撒天主教堂则算是造价较高、文化价值较大和至今依然保留下来的教堂建筑。

2 重庆教堂研究现状

因为历史上天主教曾深入四川地区传教,教堂遍布城市和乡村,所以虽经历过多次反洋教运动和教案的破坏,但由于教会的修复、重建工作和改革开放以来国家宗教政策的落实,政府对宗教活动场所的保护,保存下来的重庆近代天主教堂仍有23个,其中有的还被列为市级或县级文物保护单位[2]。虽然仁爱堂已被政府列为历史文物保护建筑,对于该建筑的研究及保护较为空缺。

3 仁爱堂详细研究

3.1仁爱堂的变迁

仁爱堂始建于1900年,1902年竣工,地点位于原二仙庵(图1),主要是教堂、医院、神父用房,同时也作为经营管理医院的方济各会修女使用的修道院。1941年,教区为了方便附近中外教徒过宗教生活,决定将仁爱堂教堂对外开放。

图1 仁爱堂位置

1944年改名“陪都中医院”,也就是重庆市第一中医院的前身,后来为四川省重庆中医进修学校、四川省重庆中医学校,重庆直辖以后为重庆市中医学校所在地。

经重庆市天主教爱国会要求,市人民政府于2001年2月决定将仁爱堂教堂、神父住房、修道院房屋共3000余m2划拨给天主教会。在常年的使用过程中逐渐成了危房,本世纪初,拆除了主体建筑的西侧,剩下的部分移交给了宗教事务管理局。至今,为了保护历史文物保护建筑,将仁爱堂封闭,不对外开放,只有医院部分开放作为重庆市智障儿童学校使用。

3.2选址与平面功能组织特征

3.2.1地址及周边状况

仁爱堂位于重庆市渝中区下半城山城巷内,在向远追溯其周边环境已难以考察。就其现状的周边环境进行分析。

仁爱堂不远处便是通远门,通远门的城墙一直连通到仁爱堂。山城巷为一条宽度为3~4m的步道,两侧主要为居住建筑,多为一至三层的砖石建筑,多修建于1940年至1990年间。在山城巷内一共有两处历史文物保护建筑,一座便是仁爱堂,另一座则是刘湘下属旧居“厚庐”。厚庐至今一直有住户在其中入住,所以损坏较为严重。仁爱堂作为公共建筑,其保护较为完整。

由于山城巷内建筑多为一至三层的居住建筑,仁爱堂在其周围为最大型且建筑质量最好的建筑。山城巷自东南方向向西北方向地势逐渐升高,仁爱堂在该地块内处于地势的制高点。仁爱堂的西南向为长江,通过仁爱堂可直接观看长江景色,而对岸也可以通过观察辨析到仁爱堂的位置。可见仁爱堂在地理位置选定上曾极力考察当地的地理条件和地理情况。

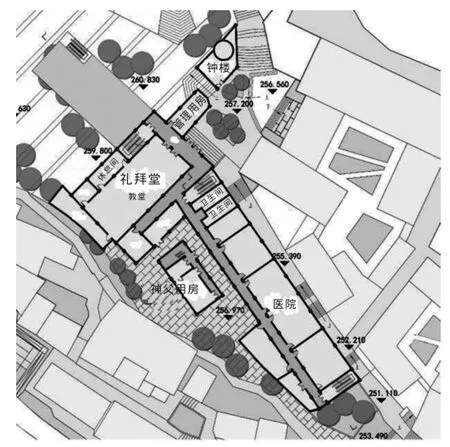

从现存的仁爱堂遗址上看,仁爱堂一共由四个部分组成,分别是——礼拜堂、连通礼拜堂的长条形医院建筑、神父用房、钟楼(图2)。四者功能关系清晰,但不太规则。

图2 仁爱堂平面

教堂的主入口作为山城巷的道路拐角,且其面前有大片空旷区域可供停留。教堂三层通高,放弃采用天主教堂传统的拉丁十字的教堂平面形制,而是结合教堂的功能需求,设计成巴西利卡平面形式,但还是能看出古典拉丁十字形的缩影。

长条形医院建筑与主教堂相连,与主教堂公用一个主入口,一层采用内廊式布局,两侧布置为功能房间。二三层则为单廊式布局,西南向较开阔,便于观赏西南侧长江风景。

附属用房则紧临主教堂和长条形建筑,以厨房等附属功能为主。

钟楼在主教堂的北面的较高地势处。主体部分为圆形,附属部分呈不规则形状。圆形的钟楼与其他矩形的建筑形成对比,使得圆形钟楼更加吸引视线。

3.3造型风格特征

仁爱堂由法国工程师设计,雇佣本地工匠施工[4]。

主教堂建筑高度为四层,地上三层,地下一层,砖木结构。主楼入口处高达二层的四根柱式作科林斯式,房间有回廊相通。

连接主教堂的长条形建筑,经堂主教堂的左侧楼房间向南面延伸,整个教堂建筑南北间的长度约100m。与主教堂相同,该建筑体共四层,地上三层,地下一层。

两者相连形成一个整体。从低处往上看,青砖房屋色调凝重而形体宽阔,屋顶上排列密集的天窗远看像城墙锯齿形雉堞(后房屋维修天窗大多被拆除),与下面亮色的岩体形成较强的对比,颇具欧洲中世纪城堡的气势。由于该地段是早年城区的敏感部位,教堂的建造者以前两次重庆教案为鉴,在教堂建筑的整体形态上,有意不事张扬,没有强烈的形体变化,以至于远看时,建筑群似乎缺少一个必要的视觉中心[5]。

其实仁爱堂在建筑物的体量和尺度上考虑了远近两种不同距离的视景要求。自山下远眺仁爱堂修道院,可见建筑群依山顺势壮观的景象。但在仁爱堂邻近迂回穿插拾级而上的小巷中,建筑体型高大,街巷空间较小,近尺度观察,视域范围狭窄,虽紧贴教堂的墙根行走,终难看清建筑物的全貌,以至于容易忽略它的存在。

为引起路人的注意,建造者巧妙地在大门外巷道的拐角处设计了一座高三层的圆形砖混塔楼,作为教堂的标志,也是小巷中富有情趣的对景[6]。钟楼的精湛设计把单调沉闷的巷道变成了有序而丰富的空间。恰好适合在巷中来往人群的近距离观赏。如果说该教堂整体建筑远看有凝重庄严的氛围,那么这个塔楼就有一种轻盈迷人、向上升华的神奇魅力。

3.4装饰细部特征

3.4.1礼拜堂

(1)外柱

仁爱堂的柱式采用的是巨柱式和科林斯柱头,从底层通向第二层,共四根,左右对称,比例基本与古典柱式一致(图3)。巨柱式的特点是将一根柱子贯穿两层或多层,以解决拱券结构和高层建筑的矛盾[6]。柱子的尺度巨大,缺少细节,略失真。

图3 仁爱堂立面

图4 仁爱堂圆形玻璃花窗

图5 仁爱堂拱花窗内部

图6 仁爱堂内柱

科林斯柱头的样式很多,根据其样式的不同建筑的等级也能从中观察出。仁爱堂外柱的科林斯柱头相比等级较高的建筑,其样式较简洁,雕刻纹理简单,层次欠丰富。

(2)圆形玻璃花窗

与大多数教堂相似,在礼拜堂立面二层正中有一圆形玻璃花窗(图4)。其直径与两柱间距离几乎相同。花窗外有一圈线脚围合。花窗为木结构骨架,以十字分隔窗面,以圆弧将每个窗面分隔,其中右上和左下两个四分之一圆弧故意缺失,形成对比和透光的效果。仁爱堂花窗玻璃与哥特式教堂的玫瑰花窗的颜色相比较暗淡,但是作为普通教堂花窗,这样的色彩反而显得较典雅,与建筑的整体风格相称。

(3)拱形花窗

礼拜堂立面二层的两侧对称有拱形花窗(图5)。教堂侧立面也均有相同样式的花窗装饰。花窗和其下部的宝瓶栏杆装饰形成一个整体,共同由一圈线脚外合。将建筑外立面整体感补充得较丰富。花窗的玻璃材料与圆形花窗相同,取得了色彩上的统一,也与圆形花窗共同组成了立面的视觉亮点和视觉中心。

(4)内部入口

由于要进去礼拜堂除了要通过拱券之外还要进入一个内部的门(图3)。门口两侧有装饰性的多立克柱式和山花。为统一柱式,装饰的多立克柱式也为方形,起到了视线引导的作用。

(5)内柱

礼拜堂内部的柱子依然为科林斯柱式,贯通整个空间(图6)。但不同的是体型更加纤细,也由外部的方形变成了圆形。内部的科林斯柱头明显要比外部的柱头更加精致,毛茛叶纹更加生动。

3.4.2钟楼

钟楼整体呈圆形,形体不大,由观察到的部分总共分为三个层次,下面二层空间低,第三层空间较高,显得舒缓、轻松、感性而浪漫(图7)。钟楼形态虽小,但与教堂雕刻相比做工较精细,层次感更加丰富。塔楼共有六根爱奥尼克涡卷式壁柱,拱券窗,塔顶有宝瓶栏杆式女儿墙,式样与礼拜堂立面拱形窗的装饰栏杆相同。塔楼通体呈白灰色,柱式和装饰线脚为黄灰色,工艺精湛,雕塑感很强。钟楼形态饱满丰富,使教徒产生敬畏与崇拜之感。

图7 仁爱堂钟楼现状

4 同时期重庆天主教堂

重庆自清光绪十六年(1890年)开埠,伴随政治、军事,经济侵略的是宗教文化侵略的加强。在19世纪,侵入四川的外国宗教以天主教为主,后来基督教等教会也纷纷前来重庆设堂传教,先后在重庆小什字、凉风垭、丛树碑等地建立了真元堂、天主堂、若瑟堂、江北城德肋撒天主教堂等教堂,成为在川传教的主要据点。

4.1若瑟堂

图8 若瑟堂

天主教若瑟堂位于重庆渝中区民生路(图8)。始建于1893年,因奉大圣约瑟做主保,故名。这里是干净且幽静的,外观简洁大方、雄伟壮观,内部朴素又不失典雅。建筑特色鲜明,若瑟堂的历史也非常悠久,建筑完整地保留了最初天主教传入重庆时的样子。

若瑟堂经堂内,两排大柱托着乳黄色厅顶,华灯高悬,烛光交映。正中有彩塑耶稣、圣母、若瑟像,两壁有十四耶稣苦修油画像。另有服饰祭器屋一间。1917年建尖顶十字架钟楼一座,高36m,内置吊钟3口,大时钟1口。陈设典雅华丽,气氛庄重肃穆。

抗战时期,经堂被日机炸毁,钟楼无大损伤,1946年8月修复。

4.2江北城德肋撒天主教堂

江北城德肋撒天主堂位于重庆江北嘴中央商务区(图9)。

图9 江北城德肋撒天主堂

清咸丰五年(1855年),李方济神父购民房(名博济堂)作教堂。于光绪七年(1881年)重新修建。现在的江北德肋撒堂,是民国十六(1927年)重庆教区主教尚维善发出通令,号召教友捐资修建,落成于1928年。外形与米兰大教堂有几分相似之处,已经放弃使用拉丁十字的平面形制。江北德肋撒堂在“文革”期间,被江北汽车配件厂占用,十一届三中全会后,落实宗教政策,产权划还给教会。1988年12月经江北区人民政府确定为“区级文物保护单位”。

2005年,重庆市政府决定对江北城整体拆迁开发,建江北嘴中央商务区,江北德肋撒堂在江北嘴中央商务区中央公园内按文物原样同比例放大保护性迁建。迁建后的教堂是重庆市标志性建筑之一,也是重庆市对外交流的重要窗口。

5 小结

仁爱堂虽地处渝中区,但是由于其交通状况较差,并且已经废弃其使用功能,被现代研究者所忽视。但是也是由于其较为低调,才能在数百年来保存完整。仁爱堂外形典雅朴素,并结合了中国传统建筑特色,是研究上世纪外国教堂风格建筑与国内建筑风格融合的典型案例。

面对已经有一定破损的教堂,对仁爱堂的保护显然做的不够到位。在保护历史文物建筑方面,封闭性保护并不是最好的保护方法。国外大部分历史文物教堂不仅正在被利用,更有在教堂上加建的案例。只有在使用建筑的同时保护它才是将建筑的价值发挥到最大。仁爱堂的保护措施仍然需要继续研究。

参考文献:

[1]顾裕禄.中国天主教的过去和现在[M].上海社会科学院出版社,1989:2-3.

[2]黄瑶.重庆近代天主教堂建筑研究[D].重庆:重庆大学,2003.

[3]何媛.重庆抗战时期名人旧居研究[D].重庆:重庆大学,2011.

[4]欧阳桦,欧阳刚.重庆西式教堂寻踪[J].重庆与世界,2004(1):50-53.

[5]欧阳桦.旧重庆医院掠影[J].红岩春秋,2003(2):50-51.

[6]史艳妍,于英龙,杜雪.宗教建筑的保护策略初探——以长春天主教堂为例[J].建筑与文化,2012(12):88-89.

责任编辑:孙苏,李红

中图分类号:TU-87

文献标识码:A

文章编号:1671-9107(2016)07-0013-04

doi:10.3969/j.issn.1671-9107.2016.07.013

收稿日期:2016-05-18

作者简介:刘坤(1988-),男,四川仁寿人,硕士研究生,研究方向为建筑设计及其理论。

Study on Heritage Buildings of the Catholicism Ren'ai Church in Chongqing

Abstract:Chongqing Catholicism Ren'ai Church is listed as heritage conservation building in Chongqing,but hardly studied in church study field.Ren'ai Church is not as much decorated as those in Europe,but it shares architecture proportion,composition and motif,and integrates in some details with Chinese architectural features.Its simple while graceful appearance is nearly completely preserved though undergone several times of owners shift.Ren'ai Church is a typical case for studying the buildings integrated with Chinese architectural features and Western ones,with abundant historic protection and research values.

Keywords:Ren'ai Church;Chongqing Historical Church;Chinese and Western architecture;Integrated architectural style;historic protection and research value.