建筑语言对场所精神的诠释

——以中国新乡土建筑为例

2016-08-06王心源重庆大学建筑城规学院重庆400045

王心源(重庆大学建筑城规学院,重庆 400045)

建筑语言对场所精神的诠释

——以中国新乡土建筑为例

王心源

(重庆大学建筑城规学院,重庆400045)

摘要:基于现象学而产生的场所精神理论强调了建筑设计对场所的关注,建筑材料对于场所精神的传达与塑造有着至关重要的作用。该文以中国新乡土建筑为例,分析了建筑师在材料语言的表达上通过因地制宜选择地方材料、继承地方传统建造工艺及应用传统图案符号等对场所精神的诠释。

关键词:场所精神;现象学;建筑语言;新乡土建筑

自上个世纪六七十年代以来,现代主义的大规模建设不可避免的导致了一定程度的建筑文化趋同现象,与此同时也引发了人们对建筑的进一步思考。场所精神是舒尔茨基于海德格尔的存在主义现象学而提出的思考建筑的一种新视角。这里所说的场所不是抽象的地点,而是“与人的存在息息相关的由具体现象组成的生活世界和充满意义的环境”[1],因此每个场所都有其可识别的个性,也就是我们所说的场所精神。舒尔茨强调对建筑所处环境的理解,因此场所精神的概念提出本身是具有意义的,“空间是从场所而不是从空间自身获得品质”[2],因此建筑的存在依附于环境,而环境为建筑赋予存在的意义。

1 场所精神与材料

场所的营造就是要让“场所精神”可视化。从海德格尔的现象学角度来看,人的日常体验具有深刻的意义,人需要体验到环境是充满意义的;只有当人们对一个场所有了一定的理解和感受,产生了自己与这个场所的关联,才会产生对这个场所的归属感与认同感。由于材料自身具有真实存在性与可视性的特点,建筑的材料呈现可以带给人们最直观真实的体验。同时材料是建筑表达的载体,同时也是建筑表达的重要途径之一。因此,对于场所精神的传达,材料是比较直观,同时也是至关重要的途径。

2 基于场所的新乡土建筑

所谓“新乡土建筑”,是指那些由当代建筑师设计的、灵感主要来源于传统乡土建筑的新建筑,是对传统乡土建筑的新阐释。它赋予乡土建筑以现代的功能,从而使其获得新的生命力。著名建筑师庄惟敏也提到,他的设计过程“多半是追求一种始于场所的探究,而归于场所精神的方法”。在现代国际样式的浪潮中,新乡土建筑无疑是中国建筑师尤其是青年建筑师坚持我们自身建筑文化、保留传统记忆并且用创新性的的建造科技创造适宜于时代的新形式建筑的一种有力的方式。

3 新乡土建筑的材料语言与场所精神

新乡土建筑重视对材料的使用,材料语言常常被当做新乡土建筑表达的一个突破口。材料尤其是当地乡土材料从物质与精神层面上暗示着一种场所的归属感。材料语言形式多种多样,在不同的场所中建筑师往往因地制宜地运用材料。然而通过对新乡土建筑材料运用的分析,可以发现在对场所精神的传达、延续与营造中,建筑师的材料语言具有一定的共性之处。

3.1选择地方材料

材料选择是材料表达的第一步,建筑师如何选用材料直接表达着建筑师对场所的态度以及新乡土建筑传达的理念。地方材料产生存在于当地环境,材料的色彩、质感和物理特性都与场所气质相吻合;同时地方材料为当地人所使用与挖掘,与当地人的生活与文化传统息息相关。武夷山竹筏育制场所在的场地自然景观浓郁,当地的竹木建筑、夯土墙充满民间建造智慧,为回应气候和项目的功能需求,华黎将当地非常普及的日常性材料进行有针对性的运用。建筑主体采用素混凝土结构和混凝土砌块外墙,屋面采用水泥瓦,竹、木作为遮阳、门窗、扶手等建筑构件出现,以此来诠释当地的场所精神(图1)。

图1 武夷山竹筏育制场

华黎的另一个作品孝泉镇民族小学主要利用当地材料包括页岩、木材、竹子等,建造时间由于处于汶川地震后基本建材非常短缺,所用的砖来自于德阳附近数个砖窑,不同批次质地略有不同。回收的旧砖用于景观设计中的的地面和座椅,使其参与到重建中获得象征性再生的意义,对本地材料进行了充分的利用,使建筑与场所有高度的契合感(图2)。

图2 孝泉镇民族小学

3.2继承地方传统建造工艺

地方传统建造工艺在对材料的处理上有其独特的构造技术、工匠技艺及装饰手法,拥有强烈的地方特色和文化属性;同时传统工艺源自当地工匠的积累与传承,这种时空性特点更加容易唤起人们对该地场所的熟悉感与认同感。新乡土建筑采用地方传统工艺并且运用现代技术手段对传统工艺进行改善与优化,在建造上表达出地域特色与人文情感,是对场所文化的有力延续。

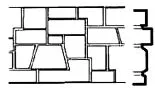

王澍设计的宁波博物馆外墙的直壁采用的是浙东一带极富地方特色的传统墙体“瓦爿墙”(图3)。博物馆的瓦爿墙汲取了传统元素并运用了现代的施工工艺,经过反复试验运用在24m高的墙面上,以间隔3m的明暗混凝土托梁体系保证砌筑安全和墙面牢固。民间传统的瓦爿墙由草、泥、木、石、砖、瓷等堆砌而成,博物馆的瓦爿墙材料是在从拆毁的村落废墟上收集的砖瓦,延续了瓦爿墙的环保理念,同时也是对地方历史与记忆的封存。宁波博物馆外墙瓦爿墙的创新性使用延续了浙东地区的传统工艺与文化,创造了强烈的场所感(图4)。

图3 浙东传统“瓦爿墙”

图4 宁波博物馆“瓦爿墙”

上世纪70年代末同济大学教师葛如亮设计的习习山庄位于浙江建德市石屏乡“灵栖胜景”清风洞入洞口,该建筑不仅具有中国乡土建筑特色,并且与现代建筑思想进行了结合。葛如亮先生曾希望建筑为石头而建,以后能发展成石头为建筑而长。在习习山庄里,有一种石墙采用了“灵栖做法”(图5)。“灵栖做法”为习习山庄所独创:“横缝水平(但不在一条水平线上),直缝有垂直及倾斜:整片墙面不规则地鼓出若干块石头凸出墙面”[3](图6)。“灵栖做法”的材料采用当地大量生产的凝灰岩。这种岩石有三种颜色(偏蓝、偏黄、偏红),开采时质地非常柔软,而随着时间的推移会变得越来越坚硬。建筑师将这种做法亲自砌筑演示给工人看,后来成为该地工人普遍采用的“灵栖砌法”。“灵栖做法”从另一个角度论证了建造工艺对于场所精神营造的意义。这种做法并非拥有悠久历史的传统工艺,它是葛先生运用当地材料创造出的符合建筑所在场所特性的一种做法。我们可以感受到通过“灵栖做法”砌筑出的墙体与建筑及场所气质的契合,正是因为这种做法不是凭空创造,而是基于场所创造出来的。“灵栖做法”成为当地工匠所认可并流传扎根在当地,融入了当地的建造传统中,成为场所特性的一种象征。

图5 习习山庄“灵栖做法”矮墙

图6 “灵栖做法”

3.3应用传统图案符号

中国传统建筑存在着丰富的图案装饰元素,如门窗花格、隔断屏风、镂空墙等,而在中国文化中充满了具有各种象征意义的符号语言;传统图案、符号大量存在于生活之中,为人们所熟悉并且成为人们潜移默化的审美习惯。建筑中出现的图案与符号承载着一个场所的地域、传统以及文化特色,直观地唤起人们对场所的记忆与认同感。新乡土建筑通过对传统图案、符号的提炼与应用,与材料相结合,不仅创造出具有艺术美感的立面表现形式,同时传达出独特的传统韵味,营造可视化的场所精神。

建筑师童明设计的苏泉苑茶室的外墙上采用了与苏州的传统隔扇相呼应的双层木隔扇。外层格扇由小尺度六边形镂空花格构成,内层格扇以实隔板为主,在人的坐高视线高度上内窗由尺度稍大的六边形花格构成,这样在室内人的可视范围内,内外格扇的大小花格实现了叠错的效果。这种木隔扇在建筑中得到了整体的放大和虚实变化的丰富处理,使建筑具有了醒目的识别性。建筑从外部看沉静而端庄,而在内部阳光透过双层花格形成的光影令人感受到这座建筑的通透性,将传统隔扇“隔而不断”的效果与意境引入到整个建筑中,因此而传达给人们以传统韵味(图7)。

图7 苏泉苑茶室双层木隔扇

图8 毛坪村浙商希望小学

图9 钓鱼台七号院

建筑师王路设计的毛坪村浙商希望小学的北立面采用的砖砌花格来源于当地的民居。但是在运用于建筑立面时这种砖砌花格的尺度被稍微放大,使砖材料获得了陌生感。建筑木格栅的立面同样来源于当地建筑的语言。建筑师希望建筑的格栅形成的光影交织的感觉可以给孩子们留下特殊的童年记忆。建筑师通过对民居立面形式的借鉴,为建筑赋予了环境具有的性格。正如建筑师所设想,“使新的小学既能包含着对过去的记忆,延续当地传统民居因地制宜的优秀传统,也能在呈现本土特征的同时,以开放的胸襟构成一个时代精神和文化真实感的新的场所”[4](图8)。

位于北京的钓鱼台七号院项目由建筑师庄惟敏设计。建筑整体使用传统红砖材料,在外立面处理上,使用了十二章纹、唐草、浮尘与云纹等中国传统装饰元素作为立面装饰,以此丰富建筑表面肌理,彰显历史文脉(图9)。同样由庄惟敏设计的渭南文化中心采用了陕西当地的传统材料青砖。以青砖为载体,建筑师将陕西皮影戏的意向附着于建筑表面上——以青砖墙体为幕布,型钢为笔墨,暗示传统戏剧的光影手法;通过民间花砖墙砌筑工艺,形成砖墙表面渐变的肌理,使皮影戏文化成为一种文化符号表达在建筑上。建筑师希望,“不管是钓鱼台七号院项目中运用中国古代十二章纹纹样的拼接砌筑,还是渭南文化中心大剧院项目中以砖的凸凹映射关中皮影意象等,都希望使这些砖有一种会说话的感觉”。建筑师通过对中国传统文化符号的转译在建筑中体现,在场所中体现了历史文脉的延续。

4 总结

新乡土建筑材料在对场所精神的诠释中,由于所处环境不同,表现方式也不尽相同:(1)选择地方材料,传达场所气质;(2)继承地方传统建造工艺,延续场所回忆;(3)应用传统图案符号,表现场所文脉。

材料与场所精神的传达与演绎直接相关,因而对建筑材料语言形式的探讨是具有价值的。

参考文献:

[1]彭怒,支文军,戴春.现象学与建筑的对话[M].上海:同济大学出版社,2009:23.

[2]克里斯蒂安·诺伯格—舒尔茨.建筑 存在、语言和场所[M].北京:中国建筑工业出版,2013.

[3]彭怒,王炜炜,姚彦彬.中国现代建筑的一个经典读本——习习山庄解析[J].时代建筑,2007(5):50-59.

[4]王路,卢健松.湖南耒阳市毛坪浙商希望小学[J].建筑学报,2008(7):27-34.

责任编辑:孙苏,李红

中图分类号:TU-86

文献标识码:A

文章编号:1671-9107(2016)07-0010-03

doi:10.3969/j.issn.1671-9107.2016.07.010

收稿日期:2016-04-26

作者简介:王心源(1990-),男,四川资中人,在读研究生,研究方向为建筑设计及其理论。

Interpretation for Spirit of Place by Architectural language

Abstract:Theory of Spirit of Place,originating from theory of phenomenology,stresses focus on site or place in architectural design.Architectural materials play key roles in expressing and moulding the spirit of place.Taking the neo-vernacular architecture in China as an example,the paper analyzes the interpretation methods adopted by architects,such as selecting local materials according to local conditions,inheriting local traditional construction technologies and applying traditional patterns and symbols.

Keywords:Spirit of Place;phenomenology;architectural language;neo-vernacular architecture