黄土地上的长征杜梨树和后来的故事

2016-08-06王海珺供图中共吴起县委宣传部

文/王海珺 供图/中共吴起县委宣传部

黄土地上的长征杜梨树和后来的故事

文/王海珺 供图/中共吴起县委宣传部

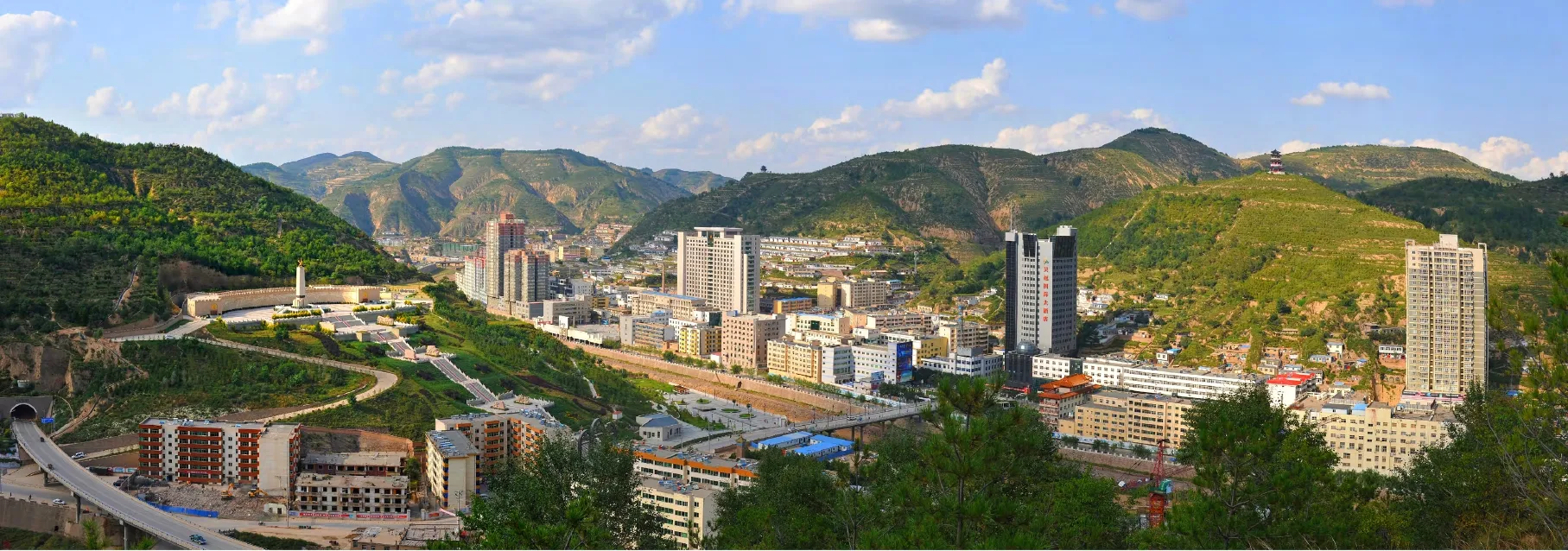

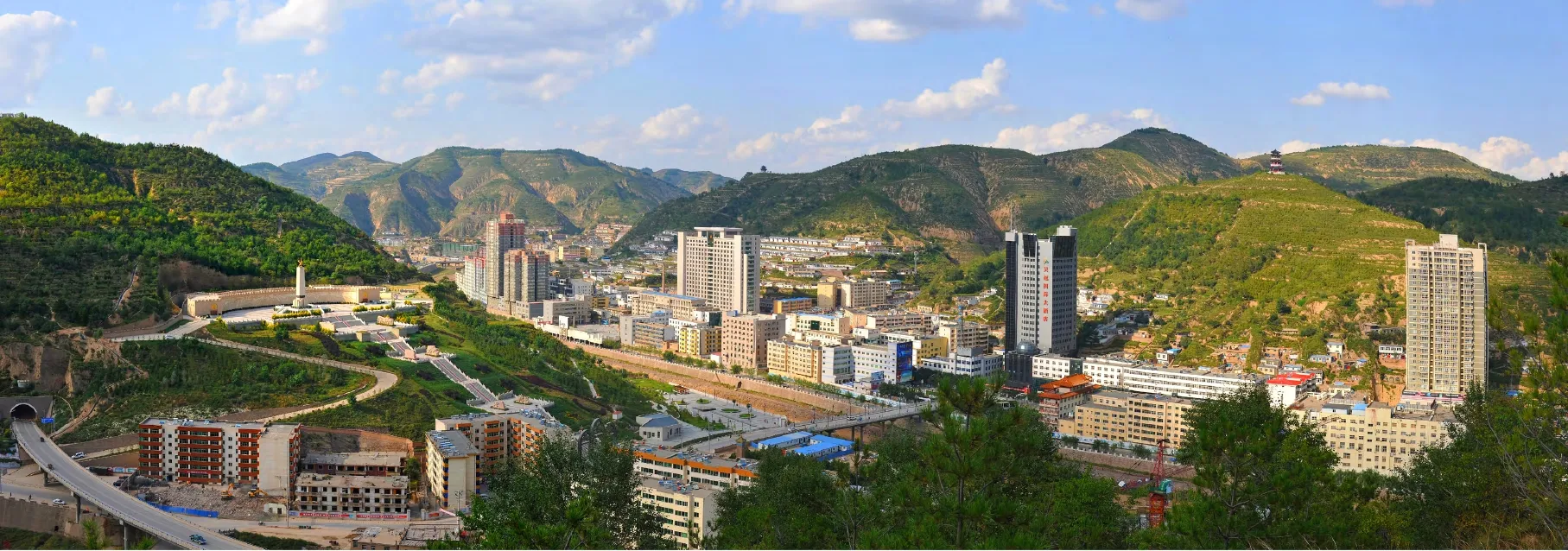

吴起县城鸟瞰全景

1935年10月,中央红军到达吴起镇,与陕北红军会师,胜利结束长征,率先为这部气吞山河的壮丽史诗划下了一个休止符。党中央和中央红军主力落脚陕北使中国革命重新建起了大本营,随即吹响了全民族抗战的嘹亮号角。

红军长征的落脚点——吴起

吴起县城坐落在一条很窄的山沟里,北洛河穿城而过。

县宾馆的对面,就是有名的胜利山。胜利山就是因为当时红军长征落脚时割尾巴战役取得了胜利而得名的。它就是陕北常见的那种小土包,长征之前它叫平台山,一场战役让它名扬天下。同时,山上还有一株杜梨树也很有名。

因带实习、讲课等原因,笔者曾多次到过吴起县,曾无数次登上过胜利山,也曾无数次地拜谒过那株著名的杜梨树。吴起县在红军长征到达陕北之前叫吴起镇;后来因为长征胜利把红旗插在了胜利山上,所以改名为吴旗县;再后来,复古的风气浓厚起来,人们想起了当年在此为魏国屯兵打仗的大将吴起,于是把名字改了回去。

1935年10月19日,一队衣衫褴褛的人马出现在了这条川道里。烟雾腾腾,川道里满是黄尘,因此吓坏了所有的人。

在这毛乌素沙漠的边缘,无树,无草,人烟也少。

我的朋友王兆文的太爷爷曾经就在镇子的街道上做小生意。据他说,当时来的这支队伍和以前来的军队都不一样。他们不骚扰老百姓,而是整束自己的部队,即使很困很乏也只是靠在墙头休息。黑压压的一支队伍,大概有七八千人,把整个街道都塞满了。当时街道上的居民一听来了部队,都跑得差不多了,只有年纪大的一些人,开饭馆儿或理发铺的,因为要看店,所以没跑路。这时,队伍中一个长着络腮胡子的人,操一口听不太懂的口音告诉太爷爷说他们是人民的军队,是来寻刘志丹的,现在要用现大洋买饭吃,要给部队的每个人做一顿好饭。以前的部队来了,吃了就走,还要带上一些,哪里还说要给钱的事。

太爷爷于是就叫来前后街的几家小馆子的老板,在街上架起五口大锅,给这支部队压荞麦面饸饹。黑压压的一片人,真的是饿极了,不等面煮熟,就抢着吃。有个战士没拿到碗,就从柴垛上抄了只黑瓷盆来吃。那可是太爷爷用的尿盆呢。他赶紧跑去说这是尿盆,使不得的。那战士是南方人,听不懂陕北话,连忙说:“要盆?还没吃怎么就要盆啊?”听到这样的故事,我忍不住哈哈大笑了起来。

这支部队就是毛泽东等中央领导同志带领的中央红军。

原杜梨树址长出的新树

两份“大礼”献苏区

见面礼——切尾巴战役

毛泽东到达吴起镇后,即于当天致电彭德怀:“吴起镇已是苏区边境,此地以东即有红色政权,保安城闻有红色部队,但吴起镇、金汤镇之间之金佛坪有地主武装百余守堡,拟派队消灭之。”电报还要彭德怀于次日到吴起镇商讨行动方针,第二、第三纵队交叶剑英、邓发指挥。

10月20日,毛泽东等中央领导同志听取了陕北红二十六军骑兵团政委袭逢春等同志的汇报,了解到西北苏区错误肃反的严重形势,指示“刀下留人,停止捕人”,对错误的肃反运动予以纠正。

就在当天,敌人也嗅着红军的味道,尾随而来。

此时,中央红军经过长途跋涉后人困马乏,疲惫不堪,加之部队伤病员较多,根本没有战斗力。国民党马鸿逵和东北军的骑兵越来越近。打还是不打?当时的意见并不统一。有的干部认为红军长途行军,都很疲劳,情况又不熟悉,提出等把敌人引入苏区之后再打。而毛泽东和另外一些同志则认为坚决要打,他说我们虽然疲劳,敌人也很疲劳。吴起是山地,不利于骑兵作战,我们给它弄个口袋,就能把他们装进去。再者,我们立足未稳,根据地尚未建立,所以一定不能把敌人带进苏区。要打,而且要打赢,要把进入苏区前的尾巴割掉。

站在胜利山巅,视野开阔,可以俯瞰头、二道川在山下会聚。头道川由铁边城连接甘肃,二道川由吴仓堡连接榆林的三边。

笔者眼前仿佛出现了80多年前的一幅画面:同样站在这里的毛泽东看着眼前的这两条大川,想着彭德怀已经布置好的口袋战,心里不由地乐了起来。

十月的陕北,天气虽然很凉了,太阳却非常毒辣。打眼望去,只有一株杜梨树如伞盖一样打出了阴凉。

这高原也太荒凉了。毛泽东同志对周围的人说,等革命胜利了,得多栽树。

据说,毛泽东就是在这株杜梨树下指挥了这次战役。此役大获全胜,全歼敌人一个骑兵团,击溃两个骑兵团,毙、伤敌近700人,缴获战马1600匹。

在切尾巴战役胜利的当天夜里,当地百姓组织起来,拿出只有逢年过节才用的锣鼓家什,跳起了陕北大秧歌,庆祝胜利。不少战士也高兴地加入到跳秧歌的行列中。

毛泽东同志被几个当地有威望的乡绅邀请到戏台侧的一间厢房里品尝当地人用高粱、谷子酿的土酒。毛泽东说自己不胜酒力,但今天高兴,三杯是不能少的。喝了三杯土酒,他站起来在屋子里踱了几步,一首诗很快就吟诵了出来:

山高路远坑深,

大军纵横驰奔。

谁敢横刀立马,

唯我彭大将军。

这是毛泽东同志专门写给切尾巴战役的总指挥彭德怀同志的诗,称赞其卓越的指挥才能和不惧困难的优秀品质,也是对经过长征到达陕北的七千多名红军指战员的褒奖,同时,也对长征胜利后的革命前途充满信心。

切了“尾巴”,没有了后顾之忧,中央红军就在吴起镇住了下来。

吴起镇革命旧址位于吴起县吴旗镇城内砚洼山南麓,是一些依山而建的窑洞。吴起镇革命旧址分为南北两院,其中南院为毛泽东旧居,5孔土窑洞列成排;北院9孔接石口土窑洞和1排4孔石窑洞,共13孔,另有马棚3间,平房9间。两院之间有石砌过洞相连。毛泽东、张闻天、王稼祥、秦邦宪、刘少奇、杨尚昆等中央领导人分别在这些窑洞住过。笔者徜徉在这古朴的院落中,想象着80年前这些旧居的主人们是如何在这里叱咤风云,谋划革命事业的前程。

胜利山与吴起镇革命旧址隔洛河相望,在山的东麓,建有革命烈士陵园和烈士纪念塔各1座。当年那些在战役中牺牲的将士们,长眠在他们用生命保卫的土地上。

时光又穿回80多年前,部队在此得到了短暂休整。伤员的伤病得到了治疗,军火枪械得以修理,关键是大家都能够充分地休息,并能吃上几顿像样的饭菜了。

很快,红军留下一些人巩固吴起镇革命根据地,其他人则立刻转战到向东40里的保安镇。保安镇后来改名为志丹县,因纪念陕北革命根据地的创建人刘志丹而起此名。

10月22日,中央政治局在吴起镇召开了扩大会议,作出了“以陕北苏区领导全国革命”的战略决策。随后,中央红军同刘志丹创建的西北红军以及先期到达陕北的红二十五军在甘泉县象鼻子湾村胜利会师。

吴起县革命旧址

吴起县革命旧址

奠基礼——直罗镇战役

中央红军到陕北,献了两份大礼给苏区。切尾巴战役是中央红军给陕北苏区红军的见面礼,接踵而来的直罗镇战役“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务,举行了一个奠基礼”。

1935年11月,在陕西省直罗镇,红一方面军打响了长征路上的最后一战。11月上旬,国民党东北军第五十七军以1个师防守甘肃省合水县太白镇,主力3个师沿葫芦河向陕西省直罗镇、富县攻击前进。中央红军与红十五军团会师后,毛泽东、彭德怀决定在直罗镇发起歼灭战。11月21日至24日,红军围歼东北军第一○九师,共计俘虏敌人5300多人,取得了决定性胜利。这次战役的胜利彻底粉碎了敌人对陕甘苏区的第三次“围剿”,加速了国民党营垒的分化,对以后的西安事变、抗日民族统一战线的形成产生了重要影响。

80多年过去了,直罗镇战役遗址仍旧保存有当年的土寨子。在直罗镇北的宝塔山南麓,直罗镇战役烈士陵园内松柏苍翠,树木蓊郁。清风徐徐,树叶沙沙,仿佛在诉说着英雄们当年的勇毅和壮烈。

由于这两场战役的大获全胜,以及与西北红军和红二十五军的胜利会师,加上很快到来的双十二事变和洛川会议,陕北革命根据地很快就牢固地建立了起来。抗日战争烽火燎原,革命方兴未艾,不断有全国各地的知识分子来到延安,小米加步枪的枣园灯火,照亮了中国革命的前程。

贫困县里那株昂扬的杜梨树

革命胜利了,新中国成立了。然而地处内陆偏远山区的陕北,却一度成为贫困的代名词。曾经,人们对陕北的印象就是电影《黄土地》镜头中的穷山恶水,就是焦枯烂黄,寸草不生。

而吴起,曾经是陕北最贫困的县域之一。

笔者的大学同学、原延安大学文学院院长姚怀山先生就是吴起人。他告诉笔者,当时吴起县很少出大学生,即使考上一两个,他们宁可去西藏也不愿意回吴起,就是因为这个地方太穷。二十世纪九十年代,姚先生等人在延安发起了振兴吴起协会,招商引资,宣传吴起,协会的人都是吴起人,却把协会的总部设在外地。每当说起这件事,姚先生都说这是个笑话。

吴起县属黄土高原梁峁沟壑区,水土流失面积占全县总面积的97.4%,旱、雹、洪、冻、风五灾俱全,自然条件之差,生态环境之恶劣,为延安13个县(区)之首。从新中国成立到1997年,全县干部群众累计植树造林450万亩,可保存下来的只有70多万亩,其中最大的破坏因素就是漫山放牧。养山羊是吴起的传统产业,截至1997年全县山羊存栏达到27万只,算上牛、驴等大家畜,全县总计有49万多个羊单位,超载35万。山羊早春啃树皮,春末刨草根,冬天咬树梢,成为林草的“天敌”。

当地人年复一年地耕作,把所有的山坡沟地都种上了庄稼,可就是这样没日没夜地劳作,过的仍然是穷日子。在这样不断的恶性开垦之下,当地的生态被破坏得很厉害,以致种上什么都不长。

二十世纪八九十年代,笔者经常到吴起,经常上胜利山,却总不见胜利山上的树往高长。当地人说,这里干旱少雨,土地没养分,这些树几十年甚至上百年前就这么大,人们称它们为老汉树。意思是虽然个头不大,树龄却是很不小了。站在胜利山上朝下一望,几道川呈灰黑的颜色,城里没有一个像样的建筑物,那些灰黑的窑洞,真的有如人沉陷的眼窝。

而顺着山坡朝上,却能见到在接近山顶的地方,有一株杜梨树,挺拔着自己铁一般的身躯,如一柄黑色的剑刺向天空。笔者非常喜欢这种高大的乔木,每到春天,它就开出一身白色的花朵。而它的卵型果实,只有在深秋下霜之后,才会呈现出绵软甘甜。这是一种不择环境的树,无论什么土壤,都能长得高大健硕;它极耐旱,不管是多么艰苦的条件,都能顽强生长。它周身铁黑,毫不起眼,一如当地这些既朴实又耐劳的人民。

红色圣地的绿色革命

而就是这样一个穷县,一个国家级贫困县,却做出惊天动地的壮举。

1998年,该县率先在全国提出要彻底实施禁牧封山的计划。

1999年,全县45度以上的155万亩坡耕地一次性退耕还林还草。实施全面禁牧,大力发展圈养羊子的政策。

1999年,时任中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基同志视察延安。在了解了吴起县的作法后,当即作了十六字批示:退耕还林、封山绿化、个体承包、以粮代赈。朱总理的指示让吴起县人民进一步坚定了退耕还林的信心与决心。

“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”吴起县退耕还林这一大胆决定,就是受到了长征精神的鼓舞,就是受到了毛泽东主席站在胜利山上讲的革命胜利了要多栽树的指示。这一壮举,与中央政策不谋而合。

到了2000年,全县人均纯收入不仅没有下降,反而比上年增加15%,突破了1500元。

2001年,笔者先后陪同中央电视台、东方卫视的有关摄制组深入吴起县一线,拍摄大型电视专题片《从红色革命到绿色革命》和《再造秀美山川》。令笔者吃惊的是,往日裸露着枯黄土地的胜利山一下子显得翠绿葱茏起来。

当时,笔者站在榆林地区的靖边和吴起县的交界处,看到的情景令我终生难忘。吴起县这边是草木葱茏,碧绿一片,而靖边那边却是黄沙漫漫,黄尘满天。我赶紧让当时东方时空的摄影师朋友孟和把这一泾渭分明的景象记录下来。

吴起县的全体人民,就是发扬了长征精神,就是敢为人先,硬是要把山川的还给山川,把自然的还给自然,从而“敢叫日月换新天”。

从1998年起,吴起县累计完成退耕还林面积244.79万亩,国家计划确认面积185.37万亩,累计兑现退耕还林补助资金17.8亿元。吴起先后被授予“全国退耕还林试点示范县”“全国造林先进县”“全国水土保持先进集体”“全国退耕还林先进县”等荣誉称号,并被列入“全国生态文明示范工程试点县”。

据生态监测显示,退耕还林工程使吴起县水土流失、生态恶化的状况得到有效遏制,全县林草覆盖率由1997年的49.2%提高到2015年的62.9%,土壤年侵蚀模数由1997年的每平方公里1.53万吨下降到2015年的0.54万吨。

昔日的黄土山峁重披绿装,随之而来的是农民日益富裕的生活。实施退耕还林后,农民不仅有了可靠的粮食供给,还剩余更多的劳动力可从事多种经营和副业生产,增加收入。退耕还林钱粮直补到户政策调动了农民造林护林的积极性,退耕农户从工程实施中得到了实惠,有效缓解了贫困加剧的问题,加快了脱贫致富的步伐。2005年,吴起县一举摆脱贫困,在全市率先摘掉“国定贫困县”的帽子。2010年,吴起县成为陕西省十强县。2012年,吴起县跃居全国百强县之一,排名第80位。2015年吴起县农民人均纯收入达到9160元,较1997年的887元净增8273元。

杜梨树下的中国梦

2016年初夏,笔者参加了吴起县举办的纪念长征80周年座谈会。

会议之前,笔者对县上的几个朋友说,想再登一下胜利山,再看一眼杜梨树。朋友说这想法太容易办到,说着就招呼我上车。我说不是要登山么。他们说,现在全是车上车下,完全是柏油路了。

随着车子平缓地上行,我看到的是满眼的绿色。昔日长不大的老汉树一律都换成了苍松翠柏。

胜利山上那株老杜梨树已经不在了,那里已经种上了新树,树下被铲出了一块很大的平地。毛泽东指挥打仗的雕像和彭大将军骑在马上叱咤风云的雕像就坐落在这块场地上。两尊青褐色的古铜雕像在夕阳下闪着熠熠的光泽。两位朴实却无比高大的人物直接昭示了长征精神。

新种的杜梨树,还是那么朴实,那么铁青地指向天空。我抚摸着那粗黑的树皮,想起那棵老树,不禁热泪盈眶。从山上往下一望,三道大川已经改变以前的模样,多年前的灰黑色已经被这葱绿所包裹。三道川里,高楼林立,人们已经告别传统的窑洞式民居,生活发生了翻天覆地的变化。

眼前的吴起县,就是陕北的一个样板。举世闻名的二万五千里长征给这里留下了光辉的烙印,枣园、杨家岭、王家坪、凤凰山革命旧址、洛川会议旧址等如今已经是延安的名片,成为全国著名的红色旅游圣地。在笔者生活的陕北大地上,在红军战斗生活过的保安(志丹县)、洛川、宝塔区(延安市),大家生活富裕、安宁、幸福,每个人的脸上都洋溢着灿烂的笑容,每个人都奔走在小康社会的大道上,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

当我转身离去,再回过头去看那尊毛泽东青铜雕像时,在落日余晖下,这个伟人似乎心满意足地笑了。

西安翻译学院文学教授,学报常务副主编,文化学者。(责任编辑/凌云 设计/毛艳梅)