船舶水上救生行为系统定性分析

2016-08-05集美大学航海学院陈金辉

集美大学航海学院 陈金辉

船舶与人员安全

船舶水上救生行为系统定性分析

集美大学航海学院 陈金辉

摘要:为进一步提高水上人命安全水平,需要对船舶水上救生行为进行系统的研究。船舶水上救生是指适用于《海商法》的船舶,为最终达到某一个海区所有人命的安全,船上人员利用救生设备而进行的自救、互救以及接受外界救援的行动或者对其他海上遇难人员所实施的人命救助的行动。这是一个以人命安全为目标的人类行为系统。因此,可以采用系统分析的方法对构成系统的各个要素,包括目标、救生设备、救生者、救生环境以及救生管理等的特殊性以及这些要素之间的相互影响进行深入分析。只有对该系统进行更深入的理论与实践研究,制定更适合的公约与法规以及不断提高航运人员的素质,才能有效提升系统的安全性。

关键词:水路运输;安全;系统工程;水上救生;行为

2015年6月1日晚,载有454人的“东方之星”号客轮在长江荆州市监利县大马洲水域翻沉,造成442人遇难。事故的调查报告已经公布。显然,这是一件与船舶水上救生行为有关的事故。

一般来说,水上搜救力量可以分为三类:第一类是非适合于《海商法》的政府公务船舶等,包括军队、公安以及政府的各种专业与非专业救助力量,如中国交通运输部的救捞局等单位,他们的海上人命搜救就是海上救生,是属于其整个海上救助系统(人命、财产与海洋环境)的一部分,也是国家整个防灾应急体系的一部分,我们可以称之为“公务海上救生(Official Life-Saving on Water)”;第二类则是适应于《海商法》的船舶,他们的海上人命搜救是其整个海上救生体系的一部分,我们可称之为船舶水上救生(Marine Life-Saving on Water),这也是国际海事组织(IMO)海上安全体系的一部分;第三类则包括各其他救助力量,比如民间的公益与商业救助船舶(Civilian Life-Saving on Water)。由此,我们可将船舶水上求生定义如下:适用于《海商法》的船舶,为最终达到某一个海区所有人命的安全,船上人员利用救生设备而进行的自救、互救以及接受外界救援的行动或者对其他海上遇难人员所实施的人命救助的行动。

一、船舶水上救生行为的系统性

水上救生工作是船舶最重要的工作之一。在港口国监控(PSC)所显示的材料表明,船舶在救生方面的缺陷占全船缺陷的比例相当高,甚至在我国相关的航海院校的救生艇筏课程的训练中,也发生了非常严重的伤亡事故。另外,船舶因为救生设备的缺陷或其他一些人为因素,导致水上救生行动的失败或者救生演习发生事故。由于与水上救生相关的各种公约、法规非常多,与水上救生相关的课程又比较分散,因此,本文拟运用系统工程的理论对船舶水上救生作一个较为全面系统的定性分析,进一步扩展水上救生方面的研究。

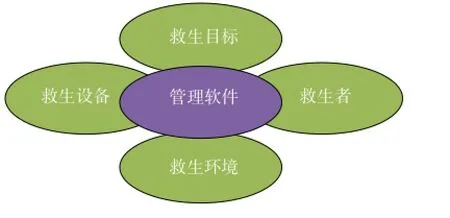

船舶水上救生系统实质上是人类一种特殊的,以水上人命安全为最终目标的行为系统。它必须与特定的环境相适应;它包含了救生目标、船舶救生与救助设备、救生者、救生环境以及管理软件(见图1)。因此它具有系统性、目标性、整体性、相关性以及环境适应性,并成为整个船舶水上安全系统的重要组成部分。

图1 船舶水上救生系统结构简图

二、船舶水上救生系统目标

1. 目标的选择原则

船舶水上安全包括人命、财产与海洋环境。而三者中,无疑人命是最为重要的。当然,如果船舶所运载的货物涉及人类或者国家重大利益,或者海难可能对环境造成难以估计的巨大伤害(如核泄漏),就必须权衡三者利弊,保护重点;其次,救生者的整体生存优于个体生存。

2. 影响救生目标确立的因素

目标的确立除了受救生设备、环境的制约外,主要取决于系统决策体系与决策者的能力、道德与心理因素。航运公司与船舶首先必须自觉履行各种相关的国际公约与国内法规。船公司与船舶必须建立并运行船舶安全管理体系(SMS)。

安全文化的建设是船舶安全管理系统的重要组成部分。良好的船舶安全文化能够完善安全管理体系;能够使全体员工保持良好的心态与良好的道德面对各种海上事故;能够使全体船员在弃船后的水上求生的整个期间,始终保持高昂的求生意志并形成高度合一的团队。

2014年,韩国载476人的“岁月号”客轮事故造成了200多人丧生。现已查明,该船所属公司在安全文化建设方面的缺陷非常严重。安全文化的建设本身也是一个非常复杂的系统工程,目前,如何指导、判断和检查船舶的安全文化,还缺乏可操作性。

三、救生设备要素

救生设备是船舶水上救生的物质基础,是船舶安全设备的一部分。它制约着救生主体对于系统目标的选择与实现,对救生者的心理也有重要影响。它的设计、建造、配备、维护与使用都必须符合相关的法律与规范。

1. 船舶救生设备的配备与存放

救生设备的配备与存放必须符合国家《钢质海船入级与建造规范》,并通过船旗国与港口国监控(PSC)的安全检查。目前,救生设备的发展可以说是日新月异,需不断提升以适应的公约和法规的要求。

2. 船舶救生设备的维护与保养[1]

船舶救生设备的维护与保养工作就是SMS体系的重要组成部分。目前,救生设备的维护保养有望向电子化管理方向发展,以便减轻相关人员的劳动强度并有效提高工作的规范性。[2]

四、船舶水上救生者要素

救生者是系统的主体要素,直接决定救生目标能否实现。

1. 救生者的生理因素

所有船员都必须持有有效的健康证书,航运公司与船舶必须严格执行相应的劳动保护条例。

2. 救生者的救生知识与技能因素

所有船员必须持有有效《海员培训、发证和值班标准国际公约》(即《STCW公约》)所规定的相关课程培训的合格证书,每种设备都应该有安全操作规程。按照《SOLAS公约》要求,船舶每月应该对船员进行有关船舶安全的教育,而重点应放在消防与救生方面的培训。

3. 救生者的道德因素

由于水上救生往往与个体的生死攸关,因此,也往往能考验个体的道德水平。航运公司与船舶必须建设包括安全文化在内的企业与船舶文化,才可能在各种危险情况下形成高效的救生团队。

4. 救生者的心理因素

当救生者面临非常不利的救生环境时,必然产生一定的应激心理。海难属于理化性的应激源。应激引起的心理有积极一面也有消极的一面。救生设备、救生者的救生知识与技能以及道德水平都对应激心理产生影响。

五、船舶水上救生环境要素

水上救生总是在一定的环境中进行的,救生环境直接决定着救生行为的成败。

1. 船舶环境因素

首先是不同种类的船舶,其救生设备配备的种类、数量与位置各不相同;其次是船舶人文因素,曾任IMO秘书长的奥尼尔说过:“在今日船上的多元文化环境中,船员必须具备的最重要技能之一,就是与同事进行有效交流的能力。”这样,在船舶的设计中,就应充分考虑文化的要素。最后是船舶海难因素。由于海上救生行为往往发生在船舶海难之后,因此海难的种类、程度与船员的应变措施都直接制约着救生行为。

2. 自然环境因素

由于水上救生行为总是在一定的自然环境中进行,气象海况以及相应的海洋生物如鲨鱼等都对救生行动有着重大影响,因此,在平时救生者应该对船舶航行区域的自然环境有充分的了解。

3. 外界救援因素

由于水上救生行为系统是一个高危系统,诸多的要素具有不确定性,单纯依靠救生者的自救是难以达到最终的获救目标的,因此,外界的救助因素就非常重要了。救援因素主要包括以下几个方面。

首先是救援物质因素。目前,IMO组织有覆盖全球的海上遇险与安全系统——GMDSS,全球的海上救援力量不断加强,但是,各个国家的搜救力量也不尽相同。就我国而言,已经建立了覆盖整个中国沿海的飞行器救助体系,而船舶救捞设备的性能也在不断提高。其次救援人文因素。有时政治与军事直接影响救援,比如在中国的东海与南海海域。文化与经济因素也会影响救援行为,比如,有些救助单位会更多地考虑经济利益,有些可能受传统观念影响而不愿意履行救援义务,这一切都需要救生者有良好的沟通能力。最后,救援体制的优劣以及救援人员素质的高低也都对于救援行为的成败有直接影响。总之,在今天全球化的背景下,如何利用高科技切实提高国家与地方、商业与民间的救助水平并协调各种救助力量,都需要进一步探讨。

六、船舶救生行为管理要素

上述系统的各个要素只有通过管理要素进行协调与运作,才能发挥各个要素的功能,并为目标要素服务。整个救生行为的管理除了日常的保养与维护外,通常可包括以下几个阶段。

1. 船舶救生演习

救生演习是船舶最重要的演习之一,一般包括船舶弃船演习与救助落水人员的演习。救生演习也是船旗国和PSC检查的重要内容之一。全体船员和旅客必须清楚演习的目的与意义。

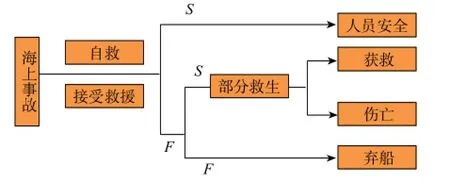

2. 船舶发生重大险情时的救生行动

当船舶发生重大险情时,必须时刻坚持人命至上的原则,应该首先查验有无人员伤亡;然后再判断是否需要外界救助;最后再决定是否弃船。[3]因此,船舶除了按应变部署表行动并采取一切有效措施组织自救外,应将人员撤离至安全区域;全体船员与旅客则必须确认警报,迅速按应变卡行动。[4]同时船舶除发出呼救信号外,还应当以最迅速的方式将出事时间、地点、受损情况、救助要求以及发生事故的原因向主管机关报告;公司与救助部门即可启动应急体系。另外,遇难船舶也可通过船位报告系统向附近船舶发布本船的事故状况。我们可以用S代表成功或者比较好的结果,用F代表失败或者比较差的结果。上述过程可由以下的事件树(ETA)分析如图2表示。这样,我们就可以对水上事故进行定性与定量的研究。

图2 船舶发生险情时的事件分析图

3. 船舶接受外界救助的行动

船员必须对整个水上搜救系统和指挥系统以及各种搜救设备有比较全面的了解。在本文引言所述的三种搜救力量,必须在“搜救协调中心”的指挥下相互配合。而遇难船也必须设法与救助中心等保持联系,并且做好各种接受救援的准备工作。另外,遇难船必须坚持人命第一的原则,不能因为考虑接受人命与财产一起被救助可能要付一定的报酬而拒绝被救助,以免耽误宝贵的救援时间而失去获救机会。另外,应做好船上伤病员的救护工作。

4. 船舶互救行动

船舶如果发生碰撞事故,发生碰撞事故的船舶应当互通名称、国籍和登记港,并尽一切可能救助遇难人员。在不严重危及自身安全的情况下,当事船舶不得擅自离开事故现场。

5. 船舶弃船行动

《海商法》规定:“在船舶的沉没、毁灭不可避免的情况下,船长可以作出弃船决定;但是,除紧急情况外,应当报经船舶所有人同意。”应该注意,船舶所有者或者承租者或者货主,从经济利益出发,可能对船长的弃船决策施加不利于人命安全的影响。因此船长运用良好的航海知识和经验而对于海上险情的判断必须受到尊重。[5]一旦船长作出弃船决定后,船舶就必须按照弃船部署行动。船员应该始终指导旅客有秩序地离开难船,船长担任总指挥并必须最后一个离开难船。从船员与旅客弃船到海上求生开始的整个过程,我们同样可用事件树分析(见图3)。

图3 从弃船到开始海上求生的事件树分析图

6. 船员与旅客弃船后求生行动

弃船后的行动主要有:(1)水中求生行动。(2)救生艇筏中的求生行动。领导者必须创造性地运用各种管理理论与方法,以形成全体求生者能够互相信任、互相鼓励并互相关爱,最终形成高度合作的生命共同体。(3)荒岛求生阶段。登上荒岛后,如果长期与外界失去联系,也可将求生者分为两组:一组继续留守荒岛;另一组开始新的救生艇筏漂航,以期能与外界联系并最终使全体遇难者获救。显然,在水上求生与救生艇筏求生之间、救生艇筏求生与荒岛求生之间存在着循环关系。[6]

7. 船舶水上人命救援行动

船舶水上救生也包括了船舶对于海上遇险者的搜救。当船舶通过各种途径获知周围有遇险船舶或者人员时,只要不至于对其船舶及船上人员造成严重危险,每个船长都有义务援救在海上有丧生危险的任何人员。船舶对于海上遇险者的搜救首先是搜索遇险者。我国的《国家海上搜救手册》以及IMO组织的《国际航空和海上搜寻救助手册》(IAMSAR Manual)提供了一些方法和注意事项,可供参考。其次是船舶救助水上遇险者。可能存在下面三种情况:(1)救助落水人员,如果是本船的落水者,必须按照应变部署表行动;如果是他船的遇险者,则一般利用救助艇进行救助;(2)救助救生艇筏上的遇险者;(3)直接救助遇险船舶。

在搜救时,一般是第一艘赶到出事地点的船作为指挥船。而商业船舶的搜救属于非专业搜救力量,应该听从搜救协调中心的安排。如果是单船进行救助,就必须制定相应的搜救方案进。水上救助是一个高度风险的行动,救援者必须设法自我保护。同时,如果救助行动有明显失责的话,也有承担法律责任的风险。

七、结论

综上所述,船舶水上救生涉及各个方面与层面的工作。在理论研究方面,它横跨自然科学和人文科学;从操作方面,它与国际与国家层面的立法有关系,也与各级安全监管部门以及船公司的运作有直接关系,更是与船舶全体人员的综合素质有关系。因此,只有对其进行综合系统研究,才能确实进一步保障船舶水上人命安全。

参考文献:

[1]李同欣,刘书平.救生艇筏和救助艇操作管理[M].大连:大连海事大学出版社,2012:10.

[2]戚发勇.船舶救生消防设备管理系统的研究[D].大连:大连海事大学,2009.

[3]严新平,金永兴.水上安全导论[M].北京:人民交通出版社,2010:165.

[4]戚发勇,王岩,李琳.基本安全——个人安全与社会责任[M].大连:大连海事大学出版社,2012:60.

[5]陈金辉.船舶弃船时机决策类型的分析与比较[J].航海技术,2013(2):73.

[6]陈金辉.对海上安全系统工程的一点新思考——海上求生安全系统的事件树分析[J].上海海运学院学报,2002(1):51.

DOI:10.16176/j.cnki.21-1284.2016.07.003

作者简介:陈金辉(1965—),男,硕士,高级实验师,E-mail:johnchen481@sina.com