机理探析与理性调适:公共治理理论及其对我国治理实践的启示

2016-08-02王余生

王余生 陈 越

(1.武汉大学 政治与公共管理学院,湖北 武汉 430072;2.武汉大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430072)

机理探析与理性调适:公共治理理论及其对我国治理实践的启示

王余生1陈越2

(1.武汉大学 政治与公共管理学院,湖北 武汉 430072;2.武汉大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430072)

摘要:公共治理理论是现代公共行政理论的里程碑,是克服“公地悲剧”和“囚徒困境”的有益尝试,被认为是新时代条件下对治理机制的“重新发现”。通过文献归纳和逻辑梳理可以发现,治理危机的频现、治理环境的复杂和市民社会的成熟是公共治理理论产生的主要动因;通过公共参与突显治理价值、通过协商合作建立治理结构、通过制度规则巩固治理体系是其内在逻辑;构建主体参与机制、制度网络机制、协调合作机制和责任追溯机制是实现公共治理之道。就我国治理实践而言,需要扬弃治理文化、培育公民社会和确定治理指标,结合具体语境和实践环境进行创新调适,避免多方劣势叠加效应和治理执行阻滞。

关键词:公共治理;公共治理理论;机理探析;治理机制

从公共行政学诞生以来,价值钟摆一直摇摆不定,传统公共行政理论对效率极端钟爱而导致人性的桎梏,新公共管理理论对工商管理技术的借用而酿成管理碎片化,新公共服务理论对现实的理想关照让崇尚公平优先的价值理念回归本位而快速勃兴,出现了公共行政学史上真正意义的价值转换,让传统公共行政向现代公共行政进行转型,由此产生了新的理论范式[1]。自20世纪70年代后,随着市民社会的成熟、公民意识的觉醒和信息技术的发展,开始兴起了“治理”的热潮[2]。为了回应社会对治理的现实诉求和基本愿望,公共治理理论应运而生,一些研究机构从实证出发开始学理探讨,进行治理研究[3],甚至有学者认为公共治理理论已成为公共行政的化身[4]。但是,要实现公共治理的预期目标,必须要有相应的制度安排、主体参与和利益协调,否则,亚当·斯密的“无形之手”和霍布斯的“利维坦”都无法遏制集体行动中的机会主义,将导致“公地悲剧”(Tragety of the commons)和“囚徒困境”(Prisoners Dilemma),因为“凡是属于最多数人的公共事物常常是最少受人照顾的事物,人们关心着自己的所有而忽视公共的事物”[5]。因此,需要寻求国家和市场之外的第三只手来提供公共产品和服务,来揭示公共事务和公共治理的内在逻辑[6],公共治理理论被认为是在新时代条件下对治理机制的“重新发现”[7]。

公共治理是个历史概念,但凡历史上出现的所有统治行为和活动都可以归结为治理[8]。就国际层面而言,相关学者分别从治理机制、治理结构和治理行为等方面进行了探究:在治理机制方面,詹姆斯·N·罗西瑙认为公共治理其实就是一种管理机制,由多个行动主体共同参与,制定参与者的行动规则和制度,弱化政府的主导角色,退化国家的强制力量[9];在治理结构方面,R·罗茨从政府多元共治、市场参与、公司治理、善治和自组织网络的内涵分析出发,通过分析比较,在组织结构上认为公共治理应该倾向于自组织网络,认同自治管理[10];在治理行为方面,鲍勃·杰索普则认为治理是一个反复博弈的过程,各个行动主体“通过谈判、妥协、反思加以调整”[7]。整合公共治理的各种论述和观点,格里·斯托克作了全面的论述[11],系统总结了公共治理的政策、责任、权力、网络和控制的创新性,产生了来源于政府但又高于政府的运行机制和行动策略,可谓是开辟了新的治理“处女地”。就国内层面而言,相关学者分别从治理价值、治理行为、治理机制、治理结构和治理制度方面进行了研究:第一,强调治理价值。公共治理更多地关注公共利益的保护和“在有限的财政资源下以灵活的手段回应社会的公共需求”[12],良好的治理其实就是对社会秩序的维持和平衡,通过政府之间的有效合作和制度安排,最终达到“善治”;第二,重视治理行为。从广泛上来讲,公共治理主要有三个层面的定义,即制度层面、过程层面和能力层面[13],但也因各国具体情况而有所差异,而治理行为主要是指为了“对政策结果造成影响而进行的行为方式总和”[14],是公共治理的核心要素;第三,创新治理机制。治理的成败关键是具体方式和操作方法的运用,政府或是参与管理者“合理运用权力,调制管理手段,以达到治理的目的”[15],同时,信息运用和可追溯机制至关重要[16],要引导公民参与治理,设置公共政策的相关议程,形成政策的模式[17];第四,更新治理结构。治理的精要在于实现各个参与主体的联合和依存,为了实现公共价值而协作行为[18],其中,第三部门是公共治理理论研究重点[19],是公共治理重要参与主体之一;第五,设置治理制度。政策网络是公共治理的重要途径[20],在具体治理制度设计上,重视发挥专家咨询参谋作用[21],实现制度的全覆盖。

基于这一背景,笔者认为公共治理理论是破解当前治理困境、实现社会共治的有益尝试,是建构政府、市场和社会良性互动关系的基本参照,从学理角度上对公共治理理论的产生动因、内在逻辑、治理机制进行深度探析,从中折射出某些公共治理的思想火花,可以为当代中国进行的治理体系和治理能力现代化建设提供某些理论借鉴和思想启示。

一、公共治理理论的产生动因

(一)治理危机的频现

面对行政事务的复杂化和公民诉求的多元化,传统行政事务的处理模式显得力不从心,其处理的方式和手段主要有两种形式,一种是基于亚当·斯密开创的自由市场主义,主张限制政府功能,减少政府干预,通过市场机制进行充分竞争,但凡市场能调节的,政府不应该干预,运用市场这只“无形之手”发挥作用,强调政府退出市场管辖,构建自由的市场区域。另一种是基于霍布斯开创的全能政府主义,主张实行政府专制来获得安全和自由,利用政府无所不能的职能,通过专业化、集权化和强制力的管理手段,运用政府这只“有形之手”进行社会管理,强调政府对社会的极度管控,构建极权的理想王国。但是,事与愿违,由于政府、市场都存在自身难以克服的价值冲突和内在缺陷,在公共服务供给中,先后出现了“政府失灵”和“市场失灵”,政府和市场都无法单独实现资源的有效配置,从而达到“帕累托最优”[22]。鉴于此,政府和市场的效能危机客观上给公共治理理论的出现提供了历史契机。诚如詹姆斯·N·罗西瑙所言,治理与统治相比较,其“机制更能满足各自的需要并实现各自的愿望”[23]。

(二)治理环境的复杂

随着人类社会从工业社会向后工业社会和信息化社会迈进,许多新技术、新信息极大地促进了生产力水平和国际化能力的提升,激励着不同文明之间的对话和合作,也催生了国际组织和社会组织的治理愿望。同时,社会资源流动的加剧和管理主体的多元化,使整个社会的复杂性和风险性急剧增加,“我们生活于一个复杂性确确实实是无限的领域”[24],这体现在以下两个方面。其一,社会公民的多元复杂诉求增加。公民从以前的生存性服务需求向发展性服务需求转变,由住房、医疗、健康等保障性物品向价值、精神、文化等内涵性物品转变,各阶层、各领域、各行业之间对公共服务的需求差别明显,政府在面临公共需求时,多样化和复杂性成为一个新常态。其二,治理对象的复杂性增加。信息技术的发展和市场竞争的提速,促进了世界范围内各个生产要素的流动,但也造成了环境恶化、贫富分化、污染严重、粮食短缺等大量消极后果,人类面临的生存环境不容乐观,给政府治理和公共政策的制定增加了许多复杂的不确定性的因素,治理的可预期性降低,治理的综合成本提升,传统公共行政和新公共管理运动对此无能为力,现实呼唤新的治理理念和结构形式,正是在这一现实背景下,如何应对社会环境的复杂性实现良好治理,引起了公共行政理论者和实践者的关注[25]。

(三)市民社会的成熟

在自由传统的公共行政语境里,市民社会被认为是政府权力消减的主要因素,与国家权力形成零和博弈,政府对市民社会的发展采取压制态度。随着经济社会的变化,市民自治组织的参与有效克服了政府和市民各自的局限性,建立了相互协商的沟通网络,形成了多元而统一的社会管理体系,逐渐改变了过去“强政府、弱社会”的格局。另外,市民社会来源于市场经济发展基础之上但又独立于政府的一切私人和民间领域,在市场经济比较完善的社会,公民自治意识强烈,公民自治能力突出,市民组织比较发达,社会运行处于良好的耦合度。对政府管理而言,逐渐成熟的市民社会在一定程度上可以制约政府的不当干预和机构膨胀,抑制行政对社会权力的滥用,维持社会的稳定。从现实条件来看,资本主义从自由走向垄断后,经济条件优越,市民社会成熟,为有效治理打下了良好的社会基础,提供了参与主体、合作空间、配合条件和评价力量,为公共治理提供了社会基础和主体条件,正如托马斯·卡罗瑟斯所说,“良好的非政府工作,实际上往往会加强而不是削弱国家的能力”[26]。

二、公共治理理论的内在逻辑

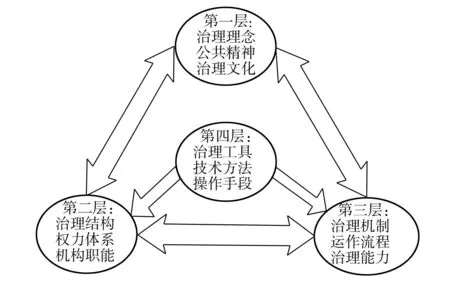

公共治理理论的内在逻辑涵盖四个层面:理念层、结构层、机制层和工具层(见图1),各个层面互相支撑、互相制约,分别从不同侧面影响着治理的成败和效果。

(一)通过公共参与突显治理价值

在传统的公共行政学理论中,“政治是国家意志的表达,行政是国家意志的执行”[27],政府是“全体公民权利的委托行使者”[28]。对于公共治理理论来说,政府是国家意志和国家执行的有机统一,体现政府和公民的高度融合。审视公共治理理论诞生的社会环境可以发现,政府行政权力的扩张、行政职能的强化、政府规模的膨胀俨然无所不能,而形成明显对比的是公共利益的衰减和式微,公共行政在管理主义和实证主义的侵袭下,掺杂着部门本位主义、个人主义、地方短期利益的因素致使公共利益受损。但是,公共治理理论承载着新的使命,首先,在参与主体上实现了新的突破,在各级政府组织、非政府组织、社会志愿团体、公民自治组织之间实现合作共治,破除了政府唯一主体的超然地位,实现了多元化主体参与,在保证公共利益、提升治理效率、建立合作关系方面更加开放和灵活,对公民诉求的回应更加直接,治理行为更加具有代表性和合法性,建立了“一种适应性和灵活性的回应机制”[29],可以更好实现责任、任务、绩效之间的合理分配和动态平衡,也体现了公共治理理念的民主价值。其次,公共参与所体现的就是促进公共利益,各种组织通过有效的运转机制和制度设置进行互相融合,共同协调行动,建立网络组织,体现了公共治理的包容性和弹性,否则,公共治理就演变成为狭隘性和私利性。再次,政府的作用更多体现为“元治理”角色,在整个治理主体中,起到协调和统筹作用,做好“掌舵”工作,保证公共产品和服务的质量和效益,“让人民满意,维持人民的信任”[30]。

图1 公共治理变革的逻辑图

(二)通过协商合作建立治理结构

在公共治理理论中,治理的有效性取决于各个参与主体之间的行动力度和协调效度,在公共利益的导向下,各个参与主体履行各自职责,建立合作互助的治理结构。首先,注重治理手段的创新。在新公共管理运动期间,由于借鉴了企业化管理技术,创新运用了市场竞争机制,对政府部门管理无论是理念还是手段上,都发生了革命性的改变。公共治理理论继承了这些有效工具,还在参与主体之间进行了创新,在准公益性项目上,部分采用了生产民营化、合同外包、项目许可经营等方式进行,“委托与公共机构签约的私商来生产”[31]48-49,建立了市场化的治理工具。对于部分公益性强的项目,政府履行公共责任,必须进行直接生产和供给。其次,强化治理主体的责任分工。对于政府而言,主要责任做好治理过程的整体规划、监督激励和绩效评估等工作,保证各个治理主体之间的协调分工;对于合作企业而言,由于追逐利润本性的驱动,希望在税收和相关政策方面得到一定的优惠,通过配合政府的行动安排进行合作生产,充当伙伴关系角色;对于非营利性组织而言,通过志愿行动,参与治理过程,与其他参与主体合作,谋求自身发展和利益;对于公民而言,主要通过参与行动和治理,维持个体利益,寻求自身利益的合法化。总而言之,公共治理就是在公共权力部门的引领和主导下,有效整合各参与主体的力量,形成治理结构和体系,进行公共事务的分配和管理,解决各类公共矛盾,保障社会公共利益的实现。

(三)通过制度规则巩固治理体系

在公共治理行动中,为了保证各个参与主体的高效合作,制度和规则是基础保障因素之一。基于“满意决策”和“有限理性”原则,公共治理在所有参与主体的共同协商下,遵照事先达成的协议实现共治,在相对公平透明的环境中行使权利、履行职责,筑牢良好治理的根基。首先,建立内部合约规则。在公共治理行动之先,各个治理主体通过平等协商、友好谈判达成相应的合约,在权利、责任、行动、成本等方面建立起彼此共同遵守的内部规则,进行基本的职责区分。其次,建立利益分享制度。公共治理是一项风险性和成本性都较高的行动,利益博弈与治理主体具有高度相关性,直接关系到治理的成败,因此,建立合理公平的利益分配方案,“展开适度的竞争,来解决各种各样的公共问题”[31]56-57,调动各个治理主体的积极性。第三,建立信息共享和监督制度。信息是公共治理的基本依据和条件,是良好治理的前提,掌握精确而又详实的信息,并形成共享规则,防止出现“信息不对称”和“信息垄断”下的治理失败,同时,依据信息内容,各个治理主体互相监督,避免投机行为和负向溢出,节约公共治理成本。

三、公共治理理论的治理机制

公共治理理论除了在价值理念上进行转换外,主要通过机制的创新来实现公共治理目标。在现代国家框架内,运用规范性的理念框架,对社会的政治结构、秩序、体系、行政权力进行变革,建立相应的治理模式,“是后现代社会的现象和选择”[32]18。

所谓机制(mechanisms),是指系统的各个要素和组成部分之间联系和运动及内在的、本质的工作方式[33]。具体到公共治理理论,机制就是公共治理主体之间关于参与权力、责任分配、主体配合和制度保障等具体安排,其中对治理成效起决定性作用的机制主要有四个方面。

(一)主体参与机制

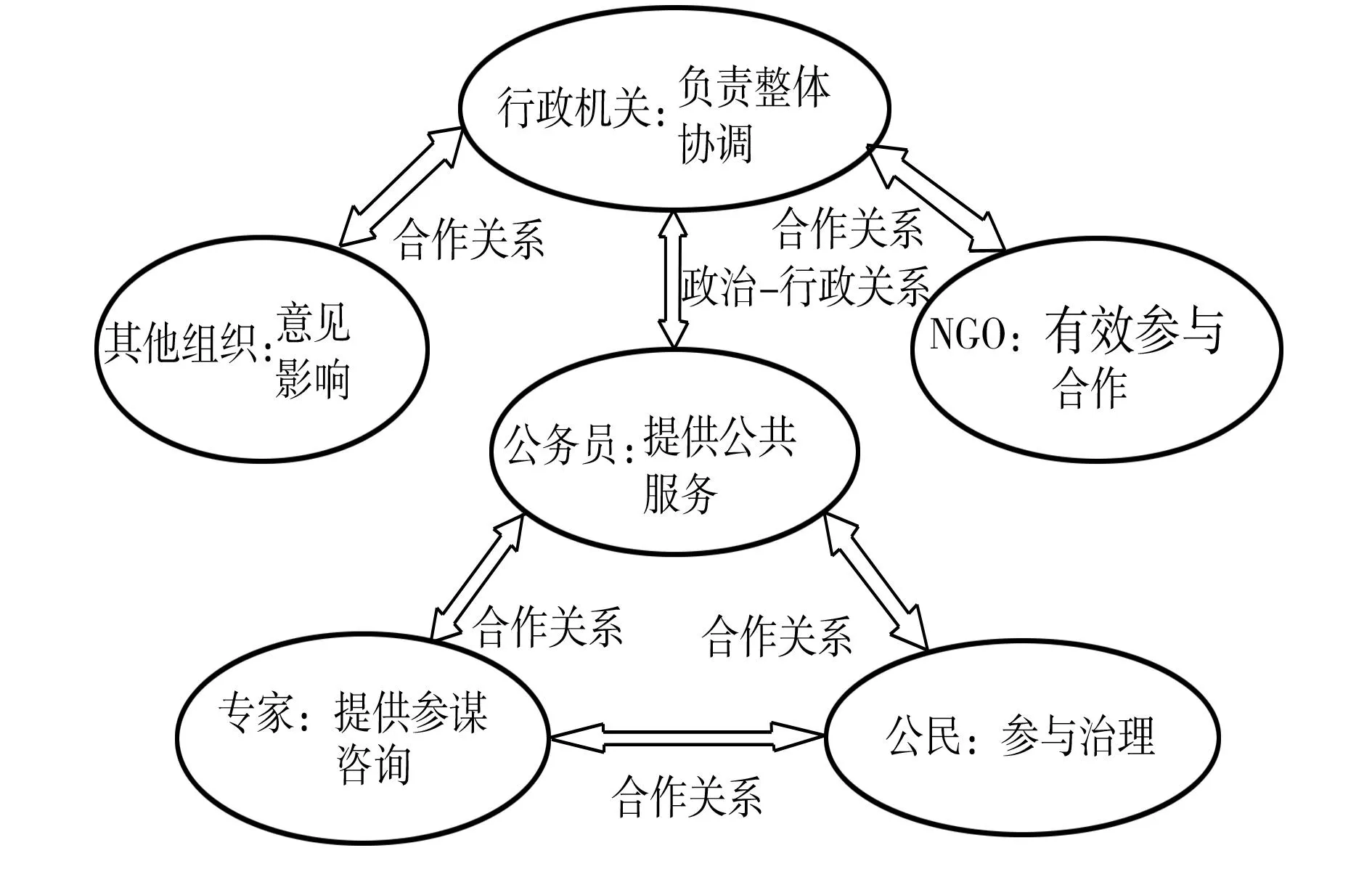

从政治学的视角来看,公民参与是衡量政府公信力、合法认同的重要指标,及时回应公民的合法诉求,可以增进政府与公民的相互沟通和理解,消除政策摩擦和政策阻滞,建立信任感。在公共治理体系中,政策的执行或公共问题的解决都需要政策客体的配合为基础,因此,建立由利益相关者、公民、专家学者、政策制定者等相关主体的参与,可以降低治理成本。在治理过程中,需要对公共治理问题进行关系确认、利益调解、协商对话、博弈斡旋,参与主体都是平等伙伴关系,各个主体之间形成主体协作群,建立治理联盟,构筑新型互动一体的关系结构网络(见图2)。在这种机制安排下,参与各方依据一定的行动规则,通过内在责任、信息交换、资源共享、行动协作形成多赢的局面[32]224。

图2 公共治理理论主体关系图谱

(二)制度网络机制

“公共服务的传递是由政府、私营部门、非政府组织共同组合而成的相互依赖关系的网络”[34]。在公共治理理论设置中,治理行动者的关系形同一个网络结构,这种网络具有松散的、非正式的、非科层的和平衡稳定的性质,既互相联合又不损耗内斗,彼此交换信息又不形成垄断局面。政府在制度网络中起到核心作用,扮演维持网络运转、支撑网络平台、解决矛盾冲突等角色,及时制定相应的制度规则,明晰治理的任务节点和路线图,对治理成效起到控制保障作用,实现资源组合的优化,最终达到社会善治[35]。同时,公共治理制度网络呈现扩散性的特点[36],由内至外、由里及表地对治理政策和方式起到传递和消化作用,让治理效果呈现递增效应。

(三)协调合作机制

从新公共管理运动以来,公共行政对合作伙伴的重视程度不断上升,到现代公共治理理论时期,主体协同和行为合作是必要因素之一,这种多元合作机制被看成是“关系的均衡与平等,共同分享的政治观点,技能知识的互补,相互了解与信任”[37]。协商合作已成为公共治理最重要的实践形态,这些基于合作精神建立起来的社会共治“必然是政治平等、利益惠普、社会可持续发展的保障因素”[38]。在公共治理过程中,把政府与公民、国家与社会的关系从对抗变为合作,从零和博弈走向正和博弈,各方基于共同利益关系和命运共同体意识展开广泛的合作,进行深入的交流,从这个意义上讲,协调合作机制本质上是一种行政伦理上安排。相对于传统社会治理的“中心-边缘”型组织结构不同,公共治理理论的合作协调机制打破了传统结构的不均衡、不平等、不协调的运作机制,建立起互利共赢的制度,让参与各方在利益、关系、责任上实现有机统一。

(四)责任追溯机制

在公共治理理论中,虽然各个治理主体之间看似松散无序,其实内部结构是一个以公共责任为导向的同心圆,多个主体之间有着明确的分工,承担着不同的职责和使命,有完整的责任追溯机制。否则,公共治理就会陷入责任不清甚至无责任的局面,而缺乏责任的公共治理,必然实现不了公共目标,也算不上公共治理。以公民为例,公民参与治理过程,主要寻求自身利益的实现,因此,公民有责任参与提供公共治理相关信息、反馈治理成效、客观制定治理指标以及做好公共服务需求配合,让治理更具有针对性和人性化。由此来说,责任追溯机制是公共治理运作的基本保障。同时,对于责任追溯而言,还要对责任进行分类[39],构建全面、分层、多样化的公共治理责任追溯机制[40]。

四、公共治理理论对我国治理实践的启示

人类的发展进步无不凝聚着治理变革的因素和力量,换言之,整个人类进步史就是一部公共治理变革的发展史,公共行政就是要探寻和回应公众真实的期望[41],对于当代中国实践而言,实现治理能力和治理体系的现代化必须寻求公共治理理论的精髓,合理吸收有用的养份,借鉴成功的实践经验。

(一)治理文化的扬弃

诞生于西方资本主义语境下的公共治理理论,其文化传承和精神气质都是资本主义产物,理性、契约、自由等观念已成为共识,深深蕴含在公民文化血液之中,对推行公共治理起到推波助澜作用。但是,我国几千年传统文化影响深远,从公民个体层面来说,公共治理所要求的自由民主、法治平等、参与责任等意识深度缺乏,人情、人伦、尊卑等传统理念根深蒂固,与公共治理的理念文化相去甚远,暂时无法进行深度融合。因此,如果照搬照抄,必然会使公共治理理论的生存境况发生变化,扭曲公共治理的实质效用,造成公共治理的现实变形或精神走样。虽然近几十年来我国由于改革开放和市场经济发展,公民的法治意识不断增强、权力观念有所改变、契约精神逐渐接受,但不可忽视的是,传统的主仆观念、臣民意识和尊卑级差依然具有深厚的土壤,对公共治理的实践影响不容小觑,建立和培养与公共治理理念相匹配的治理文化和现代精神任重道远。因此,对于公共治理理论所推崇的理念价值和应用模式应该有所取舍,有选择有鉴别地加以应用,并通过缓慢的文化适应和精神改造进行调适,最后形成具有中国特色的、与中国文化契合的公共治理文化。

(二)公民社会的培育

要实施公共治理,良好的公民意识和公民社会必不可少,“公民社会是善治的现实基础,没有一个健全和发达的公民社会,就不可能有真正的善治”[42]。公共治理理论有效弥补了市场失灵和政府失效的缺陷,实现市场、政府和社会之间良性互动,运用灵活有效的参与机制、责任机制、激励机制和合作机制,在多元主体建立共识、形成合作等方面成效显著。然而,在当代语境下,我国公民社会的成熟度比较低,公民自治意愿和自治水平还有较大提升空间,市场化程度还不完善,公民参与空间有限,建构一个公共治理的空间和环境尚需时日。要实现公共治理能力和治理水平的现代化,既要学习和模仿,又要创新和调适,可以尝试从以下几方面进行努力:第一,激励参与主体。政府作为公共治理的主体,在不影响公共行政的前提下,让渡部分公共管理职能,激励社会团体、第三方组织和公民参与公共治理,建立治理平台,畅通参与渠道,让治理由一元主导向多元联合转变。特别要强调的是,公民的参与对治理成效影响颇大,政府在参与渠道、参与方式和参与保障等方面要进行制度设计和机制安排,让公民参与积极性得到最大范围的发挥。第二,转变管理方式。政府逐步放开对社会非营利性组织的控制,在不违反法律法规的前提下,转变管理体系,搞活运营机制,让非营利性组织有充分的成长空间和实施公共治理的环境,紧密结合市场需求,鼓励社会基层和公民团体组织发展壮大,为公共治理创造宽松的社会氛围。第三,建立合作领域。在市场经济条件下,政府要积极与社会自治组织建立合作关系,“引导社会自治模式的形成”[43]。在行业自律、环境保护、生态补偿和风险防控等方面进行试点,整合社会力量,建立合作机制,寻求合作机会,推动政府与市民社会更好地融合,形成更加公平、富有效率、积极开放的公共治理结构和社会管控模式,提升政府公共服务水平和现代化服务能力。

(三)治理指标的确定

公共治理的成效是一个复杂和系统的衡量工程,在有关公共治理研究中,特别是国外一些研究成果,将行为效能和规范性作为评价公共治理指标的重要维度,绩效指标和过程指标是其中最重要的两大衡量内容,绩效指标反映公共治理主体在多大程度上回应了公民需求和愿望,是对治理绩效或治理产出的具体体现;过程指标反映了公共治理主体在行为过程和制度安排上作出了多大努力,是对治理体制、治理机制和治理程序等方面进行的测试。因此,有学者将公共治理指标要素确定为五大类,分别设置了十个指标,形成了一个“简单指标体系”[44],另外,世界银行也综合了不同组织和不同时段的相关数据,设置了“综合指标体系”[45],这些研究成果某种程度上可以借鉴和吸收,结合我国公共治理的具体情况,可以从公共治理的决策、执行和监控三个维度进行指标设置:第一,治理决策指标。治理决策是治理行为的开端,可以通过“治理问题的论证”、“治理对象的预评价”、“治理主体发起与公示”来衡量,主要解决谁是治理的对象、谁是治理的主体和谁具备资格的问题;第二,治理行为指标。治理行为是解决公共问题的关键,可以通过“治理财政经费比重”、“治理主体的职责分工”、“治理效率评价”来衡量,主要解决治理过程中人、财和成果的问题;第三,治理监控指标。治理监控是治理成效的保证,可以通过“治理满意度”、“治理目标的达成率”、“治理的成本率” 来衡量,主要解决公共治理的公民获得感、完成度和治理成本的问题。从以上三个维度进行指标设置,覆盖了公共治理的全过程,是比较理想和合理的安排,但应该还有改进和完善的空间。

五、结语

公共治理理论经过不断完善和发展,具备了完备的方法体系和完整的理论基础,基本适应了现实对复杂环境和公共事务多样化需求,结合了政府、市场和社会各自优势,“已成为研究现代社会的占主导地位的分析方式”[46],在众多治理主体之间构建了新型的“合作伙伴关系”[47],实现了效率和公平的重构过程,有效调合了价值理性和工具理性之间的张力。然而,也存在着一些内在缺陷,第一,协调的困境。政府、市场和社会各方都参与其中,理论上克服了单一主体的垄断和无效,由于各个主体体制和机制的差别,参与主体之间的协调问题就不可避免[48],如果制度安排和协调机制出现水土不服的话,也容易出现治理混乱、协调乏力和多方劣势叠加效应,导致治理失败。第二,责任的挑战。公共治理理论强调“多只手的问题”[49],要求各个参与主体发挥联合协作的优势,形成治理合力和凝聚力,但是,客观上也造成了治理行动的责任模糊不清、互相推诿,对绩效考核和利益分配形成阻碍,导致治理执行阻滞和执行碎片化。因此,要实现我国治理体系和治理能力现代化目标,需要扬弃治理文化、培育公民社会和确定治理指标,对公共治理理论进行渐进调适,避免机械使用和运用失当的极端,走出一条自身特色的公共治理之路。

参考文献

[1]王余生,陈越.传承与超越: 公共行政学研究的范式变迁[J].南昌大学学报:人文社会科学版,2016(1): 48-54.

[2]Van Kersbergen K,Van Warden F.“Governace” as a bridge between disciplines:cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability,accountability and legitimacy[J].European Journal of Political Research,2004(43).

[3]Carolyn J Hill,Laurence E Lynn Jr.Is hierarchical governance in decline? evidence from empirical research[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2005(2): 173- 195.

[4]Frederickson,George H,Kevin B Smith.The public administration theory primer[M].Boulder,CO:Westview Press,2003.

[5]亚里斯多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1983:48.

[6]Elinor Ostrom,James Walker.Trust and reciprocity:interdisciplinary lessons for experimental research [C].Volume VI in the Russell Sage Foundation Series on Trust,Russell Sage Foundation,2003.

[7]鲍勃·杰索普,漆蕪.治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述[J].国际社会科学杂志,1999(1):31-48.

[8]蓝志勇,陈国权.当代西方公共管理前沿理论述评[J].公共管理学报,2007(3): 1-12.

[9]James N Rosenau,Ernst-Otto Czempiel.Governan-ce without government: order and change in world politics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[10]R Rhodes.The new governance: governing without government [J].Political Studies,1996:652-667.

[11]格里·斯托克,华夏风.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志,1999(1):19-30.

[12]陈振明,薛澜.中国公共管理理论研究的重点领域和主题[J].中国社会科学,2007(3): 140-152.

[13]张昕.转型中国的治理与发展[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[14]顾建光.从公共服务到公共治理[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2007(3): 50-55.

[15]徐勇.GOVERNANCE:治理的阐释[J].政治学研究,1997(1):63-67.

[16]刘圣中.可追溯机制的逻辑与运用——公共治理中的信息、风险与信任要素分析[J].公共管理学报,2008(2): 33-39.

[17]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006(5): 86-99.

[18]陈剩勇,于兰兰.网络化治理:一种新的公共治理模式[J].政治学研究,2012(2):108-119.

[19]党秀云.公共治理的新策略:政府与第三部门的合作伙伴关系[J].中国行政管理,2007(10): 33-35.

[20]孙柏瑛,李卓青.政策网络治理:公共治理的新途径[J].中国行政管理,2008(5): 106-109.

[21]王锡锌,章永乐.专家、大众与知识的运用——行政规则制定过程的一个分析框架[J].中国社会科学,2003(3): 113-127.

[22]丁煌,李晓飞.逆向选择、利益博弈与政策执行阻滞[J].北京航空航天大学学报:社会科学版,2010(1): 15-21.

[23]詹姆斯·N·罗西瑙.没有政府的治理[M].南昌:江西人民出版社,2001:5.

[24]尼古拉斯·雷舍尔.复杂性: 一种哲学概观[M].吴彤,译.上海: 上海世纪出版集团,2007.

[25]李宜钊.公共政策研究中的复杂性理论视角——文献回顾与价值评价[J].东南学术,2013(1): 65-71.

[26]托马斯·卡罗瑟斯,薄燕.市民社会[J].国外社会科学文摘,2000(7):32-35.

[27]弗兰克·J·古德诺.政治与行政[M].王元,杨百朋,译.北京:华夏出版社,1987:12-13.

[28]让·雅克·卢梭.社会契约论[M].北京,商务印书馆,1980:82-83.

[29]Rhodes R.Governance and public administration[M].Oxford:Oxford University Press,2000: 55.

[30]孙珠峰,胡伟.公共行政的发展趋势:西方的预测与中国的逻辑[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2014(6):74-83.

[31]迈克尔·麦金尼斯.多中心体制与地方公共经济 [M].毛寿龙,译.上海:上海三联书店,2000.

[32]孙柏英.当代地方治理——面向21世纪的挑战[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[33]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1985:523.

[34]史美强,蔡武轩.网络社会与治理概念初讨[J].中国行政评论,2000(1):27-33.

[35]鄞益奋.网络治理: 公共管理的新框架[J].公共管理学报,2007(1):89-96.

[36]Ansell C.The networked polity: regional development in western Europe [J].Governance: an International Journal of Policy and Administration,2000(3).

[37]皮埃尔·卡蓝默.破碎的民主:试论治理的革命[M].高凌瀚,译.上海:上海三联书店,2005:153.

[38]张康之.公共管理伦理学[M].北京:中国人民大学出版社,2003:7.

[39]周志忍,陈庆云.自律与他律——第三部门监督机制个案研究[M].杭州:浙江人民出版社,1999:32-36.

[40]罗豪才.软法与公共治理[M].北京:北京大学出版社,2006:14.

[41]Moore M H.Creating public value:strategic management in government[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1995:30.

[42]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:11.

[43]贾西津.中国公民社会发育的三条路径[J].中国行政管理,2003(3):22-23.

[44]Huther Jeff,Anwar Shah.Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization[R].Washington DC: World Bank,1999.

[45]Kaufmann Daniel,Aart Krray,Massimo Mastruzzi.Governance matters III: governance indicators for 1996—2002[R].Washington DC: World Bank,2003.

[46]Bob Jessop.The regulation approach,governance,and post Fordism: alternative perspectives on economic and political change?[J].Economy and Society,1995(3):307-333.

[47]张成福,党秀云.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2001:12.

[48]Jessop B. The dynamics of partnership and governance failure in new politics of British local governance[M.].Basing Stoke: Palgrave Macmillan,2000:30.

[49]Bovens.The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organization[M].Cam-bridge:Cambridge University Press,1998.

[责任编辑彭国庆]

收稿日期:2016-05-26

基金项目:国家社会科学基金重点项目(编号:15AH007).

作者简介:王余生,武汉大学政治与公共管理学院博士生,主要从事地方政府公共服务与公共政策创新研究.

中图分类号:D035

文献标志码:A

文章编号:1009-3699(2016)04-0388-07