磁共振成像仪的线圈调谐检测模块设计

2016-07-29戴奇成

戴奇成,陈 忠, 刘 敏

(厦门大学电子科学系,福建省等离子体与磁共振研究重点实验室,361005)

磁共振成像仪的线圈调谐检测模块设计

戴奇成,陈 忠*, 刘 敏

(厦门大学电子科学系,福建省等离子体与磁共振研究重点实验室,361005)

摘要:线圈作为磁共振成像系统的重要组成部分,其性能直接影响成像质量。为了尽可能保证信噪比和图像质量,探测前需进行线圈调谐。调谐时,通过微调线圈的共振频率和阻抗两个参数,使线圈共振频率与拉莫尔频率一致,线圈和前放电路阻抗匹配。本文设计了一种线圈调谐的检测模块,阐述了模块的工作原理和软硬件设计。模块包括测量、处理两个部分,其中采用STM32采集电压数据,通过数据转换后用液晶屏显示实时波形。实际结果表明,此检测模块不仅延续了上位机调谐显示直观清晰的优点,而且兼具独立数码显示表的操作便捷的优点。

关键词:核磁共振成像;线圈调谐;STM32

0 引言

核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场的作用下自旋发生塞曼分裂,共振吸收一定频率的射频辐射的物理过程。利用这一特性研制的磁共振成像仪器已经成为科学研究和医学诊断的重要工具之一,具有无电离辐射、分辨率高、不同切面成像等优点。

在磁共振成像仪中,射频线圈是一重要组成部分,直接影像图像的信噪比和质量。当射频线圈中放入样品,由于射频线圈和功率放大模块之间的阻抗不匹配,会引起信号反射、削弱发射功率,甚至损坏功率模块,对于接收线圈,失谐情况下接受到的磁共振信号大幅减弱,影响最终成像质量。本文设计了一种线圈调谐检测模块,在调谐过程中对线圈的反射功率进行实时监测及显示,从而保证射频线圈工作在拉莫尔频率下并且阻抗匹配。

1 调谐原理

如图1所示,整个调谐系统主要由射频线圈、调谐网络和检测模块组成。调谐时,发射机经定向耦合器向射频线圈发送扫频信号,并由STM32实时显示耦合出的反射信号强度。通过调节匹配网络可变电容,观察反射信号频率曲线,来判定线圈是否调谐与匹配。

图1 系统组成图

1.1调谐网络

调谐网络主要有两个作用:第一是使射频线圈在拉莫尔频率下谐振;第二是当射频线圈达到谐振时阻抗匹配。

图2 调谐网络

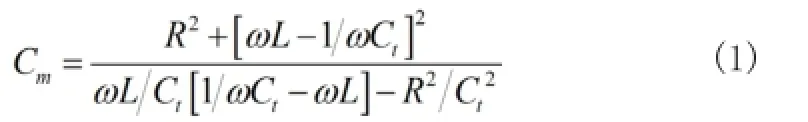

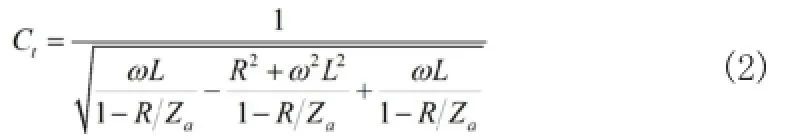

具体上,调谐网络如图2结构,以达到调谐和匹配两个功能。其中,Cm和Ct为两个可变电容,它们与线圈一起构成一个分布式的LC谐振电路。Cm和Ct的值可用式(1)和式(2)表示。

式中,L为线圈的电感,R为线圈电阻,阻抗,。当有样品放入到线圈中时,会使谐振电路的谐振频率偏离拉莫尔频率,所以每当有样品放入线圈后,都需要对线圈进行调谐。调谐时,调节Ct的容值使线圈在拉莫尔频率下谐振,Ct称为调谐电容,然后调节Cm的电容值达到阻抗匹配,Cm称为匹配电容。

2 测量部分

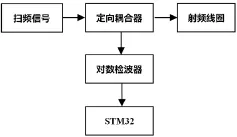

如图3所示,测量部分主要由定向耦合器和对数检波器构成。在调谐时,扫频信号通过定向耦合器传输给线圈,定向耦合器耦合出的反射信号,经过对数检波器将反射信号功率转化为电压信号,再送入STM32进行处理。

图3 测量部分流程图

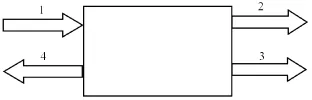

图4 定向耦合器

工作时,信号经端口1输入,由端口2输出给射频线圈,会有一部分能量耦合到端口3和端口4,从端口3耦合出来的是入射信号,从端口4耦合出来的是反射信号。当射频线圈与功率放大模块阻抗不匹配时,会造成发射信号减弱,反射信号增强。匹配程度越低,反射信号强度越强,这里主要通过检测从端口4耦合出来的反射信号强度来衡量线圈是否在拉莫尔频率下谐振下以及阻抗匹配。

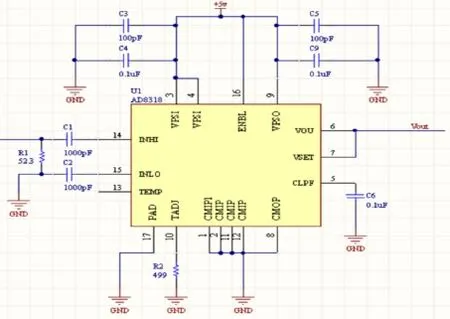

本设计中采用ADI公司的解调对数放大器AD8318对耦合出的反射信号进行功率检测。AD8318是一种性能优越的对数检波放大器,它能够将RF信号精确转换为对应于dBm标度的电压信号,对于1MHz~6GHz的信号能保持对数精确一致性,输出信号电平为0V~2.1V,动态范围可到60dB。

AD8318由9级解调型对数放大器级联构成。每级放大器,增益为8.7dB,带宽10.5GHz,输出经检测单元变换为电流并输入电流求和电路,再经过滤波后形成与射频信号电压成对数关系的电压输出。其传递函数近似如公式(3)。

(3)

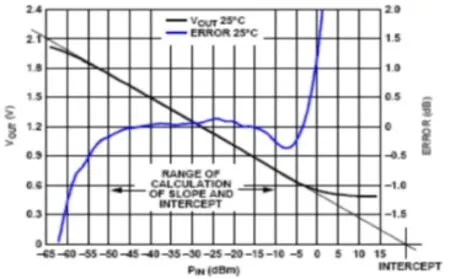

其中为输出电压,单位是V;为输入功率,单位dBm[6]。图5 为AD8318输出电压与输入功率的典型关系图。图6为AD8318的外围电路图。

图5 AD8318输入输出典型关系

图6 AD8318外围电路

3 处理部分

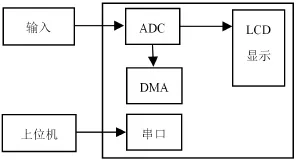

如图7所示,处理功能主要使用STM32完成。STM32通过内部Systick定时器精确定时,利用内置ADC采集电压信号,并用DMA直接存储采集数据。同时,STM32再结合从上位机获取的扫频信号参数形成二维数据矩阵,并在液晶显示屏显示,反映当前反射信号频率曲线。

图7 STM32流程图

3.1STM32片上资源

ARM Corte-M系列内核是专门为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的,本模块采用ST公司生产的以Cortex-M3为内核的32位带64K字节闪存的微控制器STM32F103作为控制核心,该芯片最高工作频率可达72MHz,具有64K的闪存存储器和高达20K字节的SRAM。

STM32具有丰富的外设资源,内嵌2个12位逐次逼近型模数转换器,可以实现单次或多次扫描转换,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行,ADC结果可以左对齐或右对齐存储在16位数据寄存器中,其转换时间可编程,采样时间最短为1us[7]。此外,可有多种转换模式选择,本系统只需使用一个ADC,采用的是独立模式。

此外,静态存储控制器FSMC可用于STM32芯片控制NOR FLASH、PSRAM和NAND FLASH存储芯片。

3.2数据采集和转换

数据的采集主要由STM32内置ADC完成,AD8318的典型输出电压范围为0.3V~2.1V,当RF检波器提供标称值-24mV/dB的斜率时,数字分辨率为39.3LSB/dB,因此不必调整来自AD8318的信号以便恰好符合STM32 内部ADC的基准电压。本模块只需使用一个ADC进行采样,配置ADC1为独立模式。需循环采集电压值,使能连续转换模式。配置ADC时钟为14MHz,将ADC1的通道3配置为28.5个采样周期,这样,由ADC采样时间计算公式得到转换时间为2.93,式中T为采样周期。数据使用DMA进行存储,不经过CPU,以右对齐格式直接存储到对应地址之中。

ADC采集的原始电压数据并不能直接输出到LCD,必须要转换成能液晶屏上的坐标点,才可以实现波形显示。

纵坐标(Y轴)根据检波器的输出范围(本文为0~2V)和液晶屏的分辨率(320240),将液晶屏的Y轴以间隔值2/240分成240份,用测得的电压值除以间隔值,然后转化成int值,就是纵坐标的值。

根据串口得到扫频信号的扫频周期,确定SysTick定时器精确延时时间,使得ADC能定时循环采集电压信号。例如典型的扫频周期为1s,一个扫频周期需采集320点,配置系统时钟为72MHz,每3125个时钟周期跳出延时中断,这样ADC每隔3.125ms,进行一次电压采集。

3.3显示模块设计

检测模块采用3.2寸液晶屏(240320)进行实时的波形显示。目前大多数的液晶控制器都使用8080或6800接口与MCU相连,其接口时序可由STM32使用普通I/O进行模拟,不过效率较低,这里使用STM32F103中的FSMC模拟8080时序,控制LCD。

根据STM32对寻址空间的地址映射,分配给NOR FLASH的地址属于映射到外部存储器的,当FSMC外设被配置为正常工作,并外部连接了NOR FLASH,这时若向对应地址写入数据,FSMC会自动在各信号线上产生相应的电平信号,写入数据。只要我们在代码中利用指针变量,向不同的地址单元写入数据,就能够由FSMC模拟出8080接口向ILI9341写入控制命令或GRAM的数据。

初始化FSMC模式和液晶屏后,通过函数向液晶屏发送写GRAM内容的命令,然后转化后的坐标点就被解析为屏幕像素点,实现波形显示。

4 结果与分析

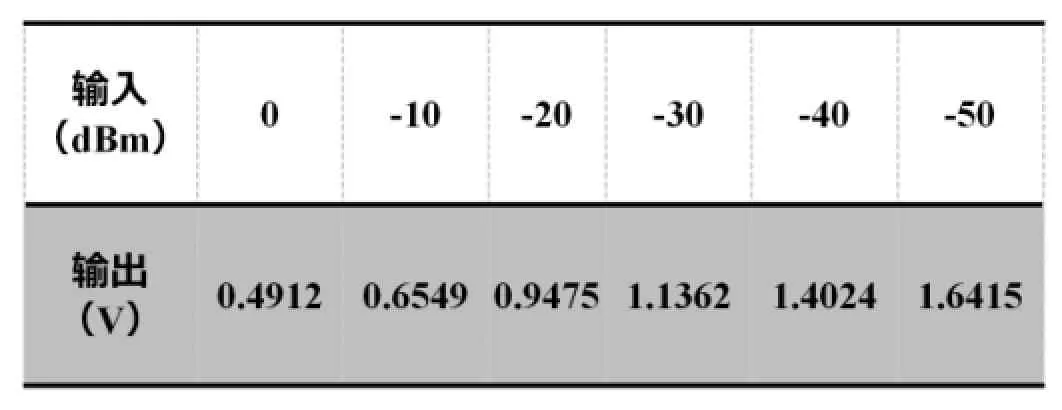

表1是对AD8318输入0dBm~-50dBm的信号,测量的输出电压值,从数据看AD8318具有较好的输出线性度,趋近于标称值。

表1 AD8318测量结果

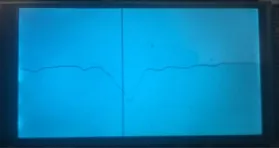

对线圈输入19MHz~23MHz周期为1s的扫频信号,显示波形如图8所示。图中竖线为拉莫尔频率基准线,当调节调谐电容时,图中尖峰会左右移动,当尖峰对应基准线时,代表线圈在拉莫尔频率下谐振,然后调节匹配电容,尖峰最尖的时候阻抗匹配。由于匹配电容的改变会影响线圈的共振点,使得图中尖峰再次偏离基准线,所以需要重复调节两个电容的容值,直到调谐完成。

图8 波形显示图

实验数据表明,本系统设计良好,运行可靠,对数据能准确测量,操作简单,并且显示实时性好。

5 结论

本文介绍了用于磁共振成像仪的线圈调谐检测模块,当给线圈一个扫频信号时,AD8318对耦合出来的反射信号进行功率检测,并输入STM32处理单元进行电压采集和液晶屏实时显示。根据实时反射信号频率曲线,可以更加清晰快捷地调节调谐网络使线圈达到共振和匹配状态。结果表明,该模块功耗低,操作简单,能很好地实现磁共振成像仪的线圈调谐。

参考文献

[1] Jang J, Jung J, Cho Y, et al. Design of a Lightweight TCP/

IP Protocol Stack with an Event-Driven Scheduler[J]. Journal of Information Science & Engineering, 2012, 28(6).

[2] 解光军,顾云海,夏禹根.用于RFID的自动天线调谐系统的设计[J].电子测量与仪器学报,2009,23(3):49-53.

[3] Sohn S M, Delabarre L, Vaughan J T, et al. Π (Pi)-matching technique for RF coil of MRI systems[C]. Microwave Symposium Digest (MTT), 2012 IEEE MTT-S International. IEEE, 2012:1 - 3.

[4] 黎明,李再奎,史清林.定向耦合器与检波器组成等效源反射系数的分析[J].齐齐哈尔师范学院学报(自然科学版),1995,15(2):15-17.

[5] De Mingo J, Valdovinos A, Crespo A, et al. An RF electronically controlled impedance tuning network design and its application to an antenna input impedance automatic matching system[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, 2004, 52(2):489-497.

[6] 刘锟华.基于AD8318对数检波器的ALC设计[J].应用天地,2013,32(5):64-67.

[7] 张旭,亓学广,李世光,芮昱,邱彪.基于STM32电力数据采集系统的设计[J].电子测量技术,2010,11:90-93.

[8] 姜峰, 杨玉明.单片机控制液晶模块实时显示动态波形[J].2001,1:22-26.

中图分类号:TP336

文献标识码:A 国家标准学科分类代码: 510.8040

作者简介

戴奇成,男,1991年生,厦门大学硕士研究生,主要研究方向为磁共振成像仪的线圈调谐。

陈忠(通信作者),男,1965年出生,教授,主要研究方向为科学仪器研制、磁共振波谱与成像新技术、信号和图像处理等。

项目:国家自然科学基金(11175149)资助项目

Coil tuning detection module design of magnetic resonance imaging

Dai Qicheng,Chen Zhong*,Liu Ming

(Department of Electronic Science, Fujian Key Laboratory of Plasma and Magnetic Resonance, Xiamen University,Xiamen,361005)

Abstract:Coil as an important part of magnetic resonance imaging system,its performance directly effects the imaging quality.In order to ensure the signal-to-noise and image quality as much as possible,it must tune before detect.When tuning,it make the coil resonance frequency is consistent whit the larmor frequency,coil and the circuit impedance matching by tuning the coli frequency and impedance.In this paper,we design a coil tuning detection module,elaborated the principle of module and design of software and hardware.This module includes two parts:measurement and processing. Use STM32 to collect the data of voltage,and display real-time waveform by LCD screen.It turned out that this module not only has the advantage of intuitive and clear by upper machine tuning,and both has the advantage of convenient operation.

Keywords:magnetic resonance imaging;coil tuning; STM32