滨里海盆地下二叠统盐上盐下构造特征与油气成藏主控因素

2016-07-26殷进垠杨园园中国地质调查局油气资源调查中心北京0009中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院北京0008振华石油控股有限公司北京000

李 锋,殷进垠,杨园园,李 昭,石 磊.中国地质调查局油气资源调查中心,北京0009;.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京0008;.振华石油控股有限公司,北京000

滨里海盆地下二叠统盐上盐下构造特征与油气成藏主控因素

李 锋1,殷进垠2,杨园园3,李 昭1,石 磊2

1.中国地质调查局油气资源调查中心,北京100029;

2.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京100083;

3.振华石油控股有限公司,北京100031

摘要:滨里海盆地以下二叠统空谷阶盐岩为界,发育了极具特色的盐上和盐下2套成藏体系。为加深对区域成藏规律的认识,为进一步勘探提供参考,从区域构造沉积演化入手,利用最新钻井资料、地震剖面解释和构造编图,分析了盐上、盐下层系的构造特征与油气成藏主控因素。结果表明,盐下古生界构造层以发育大型古隆起和斜坡带为特征,海西期风化淋滤作用改善了碳酸盐岩储集层的储集性能,礁滩和岩溶控制着油气的富集。相比而言,盐上层系受空谷阶盐构造运动的影响明显,可形成盐刺穿遮挡型、盐檐、地层尖灭型、砂岩透镜体等不同类型的圈闭,高效盐窗和盐边/断裂等运移通道是成藏的关键,盐构造活动期与盐下烃源岩排烃高峰期相匹配是油气成藏的必要条件。

关键词:盐岩;下二叠统;油气成藏;构造变形;滨里海盆地

First author:LI Feng,Senior Engineer;E-mail:913638170@qq.com

滨里海盆地(Pre-Caspian Basin)是全球著名的特大型含油气盆地,现今位于里海北部,据IHS数据库资料,截至2013年底,盆地内已发现油气田240余个,发现石油可采储量28908MMbbl,凝析油可采储量7284 MMbbl,天然气可采储量161.7 Tcf,资源丰富,因而长久以来是油气勘探和地质研究的热点。

该盆地油气成藏与富集有一个重要特色,即是以下二叠统空谷阶的盐岩为特色,可将成藏体系划分为盐下和盐上两套,众多学者对这两套层系的油气成藏条件进行了广泛研究,形成许多有价值的认识(Wu et al.,2015;Nevolin and Fedorov,1995),但对构造与油气成藏的关系,以及不同层系之间油气成藏主控因素的异同关注不多。据此,为加深对区域油气成藏规律的认识,给下步勘探提供参考,本文首先从区域构造演化入手,分析盆地构造演化和盐构造运动特征,在此基础上分析油气成藏主控因素。中国东部地区新生代古近系也发育了大套盐岩,如东营凹陷沙四段也存在盐上盐下两套成藏体系,目前正成为油气勘探的重点目标。因此,对滨里海盆地盐上盐下层系构造特征与油气成藏主控因素的讨论,可加深对盐岩层系特征的认识和拓展其油气成藏模式和主控因素的了解,对中国具有类似盐岩发育的盆地中的油气勘探有重要的借鉴和指导意义。

1 区域地质概况

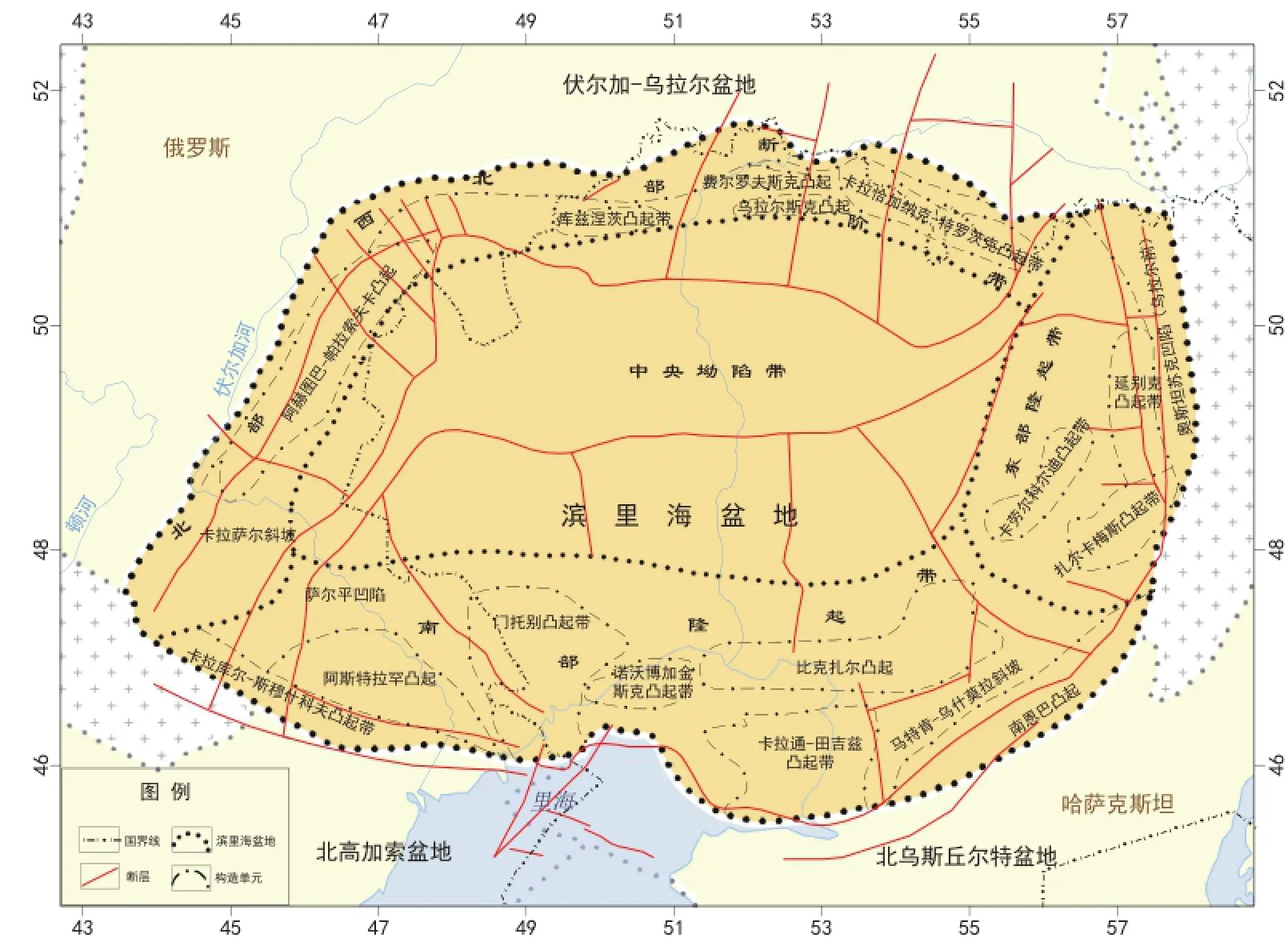

滨里海盆地横跨哈萨克斯坦和俄罗斯两国,主体位于哈萨克斯坦(约80%),东西长约850 km,南北最宽处达650 km,呈近椭圆形东西走向,面积约为55×104km2(图1)。盆地位于东欧地台的东南部,其北部和西部由几条深大断裂与东欧地台的隆起构造单元相隔,东部与乌拉尔褶皱带相邻,东南、西南分别与北乌斯丘尔特盆地和北高加索台地相邻(田纳新等,2015)。盆地内部可划分为四个次一级的构造单元:北部-西北部断阶带,中央坳陷带,南部隆起带和东部隆起带。

图1 滨里海盆地构造单元划分图Fig.1 Simplified geological map showing the structural units of the Pre-caspian Basin

盆地基底为前里菲期结晶基底,里菲-下古生界为过渡层,这些层系在后期构造运动作用下遭受了不同程度的变质(李永宏和Burlin,2005)。泥盆纪以后的构造演化总体可划分为四个阶段:(1)早泥盆世-早石炭世杜内期的裂谷阶段,盆地中部开始形成深水盆地,发育泥岩及灰质泥岩,周缘形成大陆坡,发育陆架碳酸盐岩。阿斯特拉罕—阿克纠宾斯克隆起带开始形成,分割南北构造单元和岩相(刘洛夫等,2003);(2)早石炭世维宪期-晚石炭世巴什基尔期的克拉通坳陷阶段,由于海侵规模扩大,欠补偿沉积区逐渐扩大,碳酸盐岩沉积区逐渐向盆地边缘扩展,在盆地周缘大型隆起和斜坡带发育了浅海陆棚相碳酸盐岩礁滩相储层;(3)巴什基尔末期-早二叠世的挤压隆升阶段,盆地周缘地层抬升遭受剥蚀,风化淋滤作用大大改善了碳酸盐岩的储层物性。同时挤压活动使得滨里海与大洋隔离,成为封闭的海盆,在早二叠世空谷期形成了巨厚的蒸发岩;(4)中二叠世开始进入克拉通坳陷阶段,东欧地台上最大和最深的构造单元真正形成(刘洛夫等,2003);三叠纪以后的构造活动,盐岩扮演了重要的角色,控制了盐上层系的构造变形(张建球等,2010)。

2 盆地构造特征

2.1 盐下层系构造特征

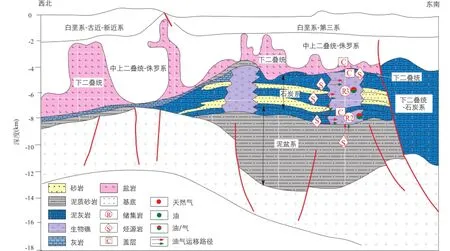

盐下层系主要包括上泥盆统-下二叠统亚丁斯克阶。通过区域地层对比和细划成藏组合,发现石炭纪因东乌拉尔地块碰撞和乌拉尔洋闭合发生了两期区域隆升,形成了杜内阶和巴什基尔阶顶部两套重要的碳酸盐岩风化壳岩溶储层,主要储集层可划分为三套:法门阶-杜内阶(KT-3)、维宪阶-巴什基尔阶(KT-2)和莫斯科阶-亚丁斯克阶(KT-1)(图2)。

盆地南部隆起带和东部隆起带盐下构造层以发育大型古隆起为特征,西部和西北断阶带表现为大型斜坡。圈闭类型主要为背斜型和礁块型,少数为单斜型、地层尖灭型及与不整合有关的圈闭(杨孝群等,2011)。盐下圈闭主要形成于晚泥盆世-二叠纪,远早于盐下主力烃源岩的生排烃期,非常有利于捕获油气。

南部隆起带整体表现为近东西向的北陡南缓的潜伏隆起带,自西向东依次发育卡拉库尔—斯穆什科夫凸起、阿斯特拉罕凸起、门托别凸起、诺沃博加金斯克凸起、比伊克扎尔凸起、卡拉通—田吉兹凸起、南恩巴凸起等(图1),可形成大型、特大型油气田。如田吉兹大型生物礁体含油面积约400 km2;阿斯特拉罕气田“半岛”式碳酸盐台地礁体含气面积达1630 km2。

东部隆起带主要发育近南北走向的卡劳尔科尔迪、延别克及扎尔卡梅斯三个凸起。该隆起带自早石炭世晚期以后在相当长的地史时期是一个沿南北向展布的古隆起,多次回返运动使地层频繁出露于水面或接近于水面,成为石炭系碳酸盐岩沉积的有利相带,东西向厚度变化较大,总体上东厚西薄,向西依次遭受剥蚀,反映石炭纪该区古构造高点位于西部且遭受了强烈的剥蚀。在晚二叠世受海西末期构造运动影响,该区东部抬升强烈,盐下地层发生反转,由东倾西抬转变为西倾东抬,盐上地层由东向西加厚,在局部形成一系列北北东向构造圈闭。

北部-西北部断阶带整体表现为向北西方向抬升的斜坡,由一系列的断层将其与东欧地台的其它隆起单元分隔开来。断阶带自西向东依次发育阿赫图巴—帕拉索夫卡凸起、库兹涅茨凸起、费尔罗夫斯克凸起、乌拉尔斯克凸起、卡拉恰加纳克—特罗伊茨克凸起。卡拉恰加纳克为盆地内边缘带特有的大型边缘礁体。

2.2 盐上层系构造特征

在盐上层系,滨里海盆地区域构造运动的多期性决定了盐构造活动的多期性,并可主要分出3期(余一欣等,2011;郑俊章等,2009):(1)二叠纪末,在乌拉尔褶皱带的构造应力作用下,盆地东部开始隆升,地层发生西倾反转,盆地东北部的盐层主要在自身重力作用下发生变形(图3);(2)三叠纪,盆地东部和东南部继续抬升,碎屑物质从东南方向进积进入盆地,受上覆沉积物差异负载作用影响,盐构造活动加强,形成刺穿底辟,同时还形成盐焊接构造,至早侏罗世末期,盐隆基本形成;(3)侏罗纪之后,强烈的盐构造活动基本停止,在侏罗纪末和白垩纪晚期-古近纪末期,滨里海盆地发生区域性的快速沉降作用,在盐隆主体部位形成垂向主应力,发育一系列的正断层。

目前已识别出的盐构造超过1 800个,具有分区、分带、分期性(图3),广泛发育盐底辟、盐墙、盐枕、盐滚、盐株、盐悬挂体等盐构造。在盆地的东部边缘地区,盐构造隆起幅度相对较低,主要发育不对称盐墙和盐滚构造,受乌拉尔造山运动影响明显,基本同期发生;往盆地方向,盐体聚集现象更明显,盐构造规模更大,主要发育盐株和盐墙构造;在盆地中部凹陷区,空谷阶和喀山阶盐层一起发生变形,形成巨型的盐墙构造。与盐下层系相比,滨里海盆地盐上层系圈闭十分发育,数量大、类型多,其形成受控于下二叠统空谷阶盐构造运动,盐体上拱和底辟作用对盐上层系圈闭的形成和分布有重要影响。

图2 滨里海盆地古生界地层对比图Fig.2 Stratigraphic correlation of the Palaeozoic of the Pre-caspian Basin

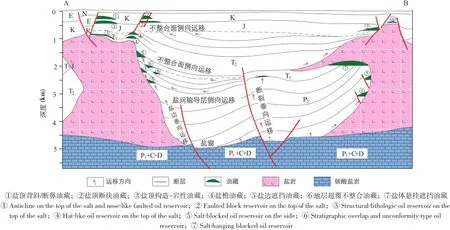

综上所述,盐构造运动形成了大量盐体刺穿遮挡型、盐檐、地层尖灭型、砂岩透镜体等不同类型的圈闭,在空间上围绕盐丘分布的部位不同,埋藏深度不一。上三叠统-下白垩统的背斜、断鼻、断块油气藏一般位于盐隆顶部,埋藏较浅,深度60~950 m左右;中三叠统的盐檐断背斜或者断鼻、断块以及盐边遮挡圈闭位于盐隆侧翼顶部及偏下方,埋藏中等,深度一般在550 m至1300 m之间。

图3 滨里海盆地盐构造分区图Fig.3 Salt structural units of the Pre-caspian Basin

3 油气成藏主控因素

3.1 盐下层系油气成藏主控因素

盐下层系是目前油气勘探的主要领域,已发现储量占盆地的94.2%,其中南部隆起带、东部隆起带和西部-西北斜坡带分别占72.1%、5.1%和22.8%;纵向上KT-1层、KT-2层、KT-3层分别占7.88%、87.5%和4.6%,KT-2层油气最富集。

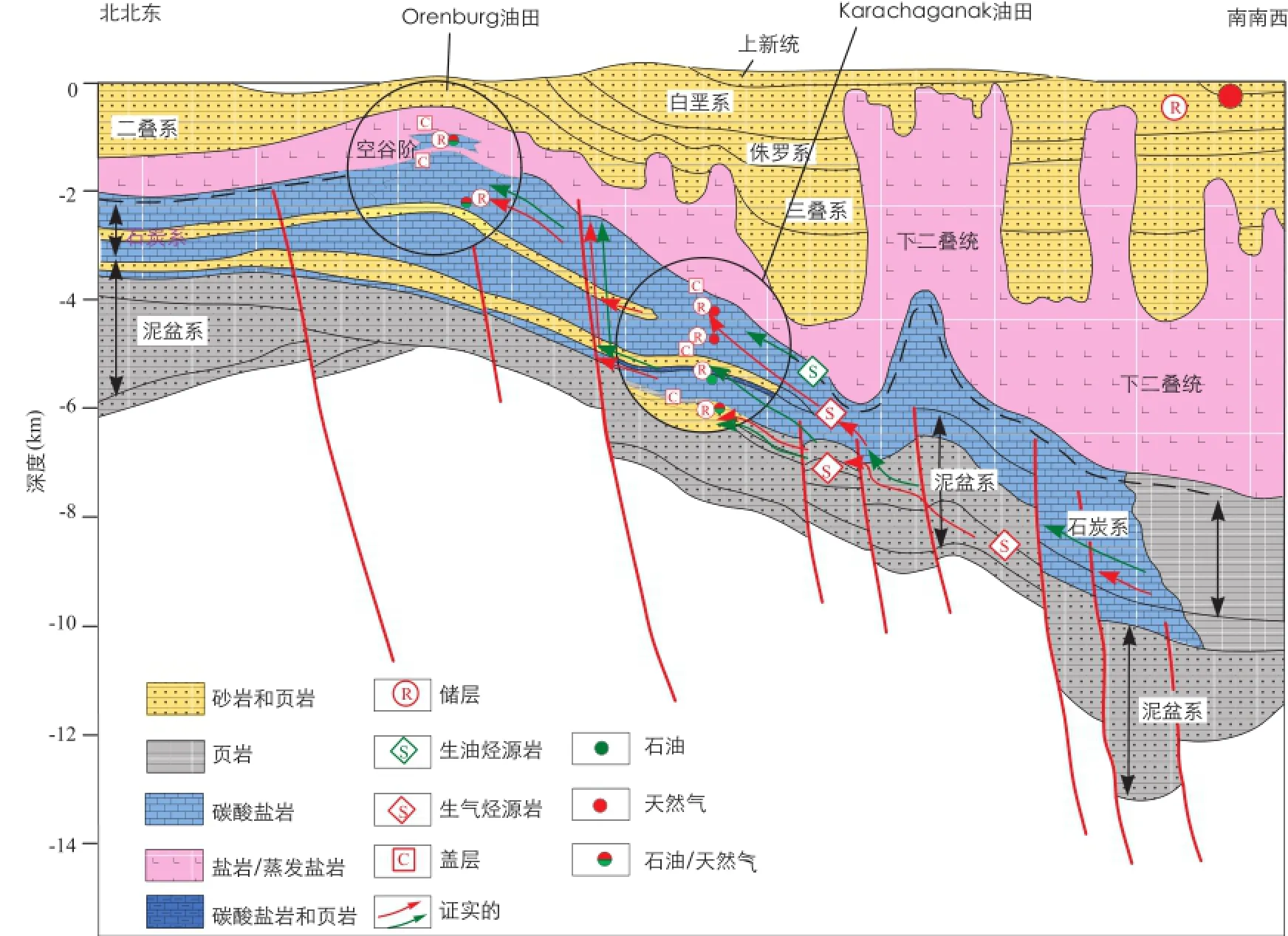

综合分析认为,古隆起带以生物礁体和构造油气藏为主,盐岩封盖,礁-滩-溶控储,油气以侧向短距离运移或沿断层垂向运移至石炭系碳酸盐岩储集层中(图4);斜坡带以构造-岩性油气藏为主,盐岩封盖,礁体和岩溶储层控制油气富集,油气呈阶梯式运聚成藏(图5)。

具体到油气成藏主控因素,主要有三:

(1)古隆起和斜坡带大面积发育的礁滩体为油气聚集提供了有效储集空间。

晚古生代滨里海盆地周缘古隆起带上形成了碳酸盐岩台地,主要包括盆地南部的阿斯特拉罕、卡萨甘—田吉兹、南恩巴,东部的扎纳诺尔和特梅尔等。构造运动控制了台地上不同沉积相带和储层的分布,构造高部位发育大量的生物礁、颗粒滩或礁滩复合体,由于水动力条件强,常见高能环境形成的鲕粒、核形石、砂屑、藻屑等颗粒;相对构造低部位发育斜坡相,水动力条件弱,泥质含量相对较高。

盆地西部-西北斜坡带发育碳酸盐台地边缘相带,受古地形、水动力等因素的影响,不仅可形成单体规模较大的台地边缘礁,而且纵向上往往是礁、滩互层式发育,有利于形成带状大规模分布的礁滩复合体。受海平面升降变化影响,台缘带礁滩体往往以加积-进积或者退积方式生长,形成阶梯状礁滩复合体。目前在北部斜坡带发现了卡拉恰加纳克上泥盆统-石炭系、下二叠统大型生物礁,沿盆地的北部和西部边界发现了一系列下二叠统障壁礁。

图4 南部隆起带成藏模式图Fig.4 Hydrocarbon accumulation pattern in the southern uplift zone

图5 北部-西北部断阶带成藏模式图Fig.5 Hydrocarbon accumulation pattern in the northern and northwestern step-fault zone

近几年在盆地北部Chinarevskoe油气田及其南部邻近的F区块Rozhkovsky构造相继发现下二叠统、石炭系、中-上泥盆统凝析气藏,均为构造控制的碳酸盐岩建造,揭示了该区带寻找生物礁之外的碳酸盐岩油气藏的广阔前景。

(2)海西期风化淋滤作用大大改善了碳酸盐岩储集层的储集性能。

通过地层对比,结合区域构造演化特征,明确了滨里海盆地石炭纪经历了东乌拉尔地块碰撞和乌拉尔洋闭合两期重要的构造事件,尤其是晚石炭世巴什基尔末期,乌拉尔洋关闭导致东欧板块与哈萨克斯坦、北乌斯丘尔特等一系列板块碰撞造成地层抬升剥蚀,暴露于地表,早期形成的油气藏遭到破坏,部分原油被氧化成固体沥青。但这期抬升对储层有重要的改善作用,巴什基尔阶地层顶面形成古风化壳并遭受风化淋滤作用,溶解作用普遍,溶孔、裂缝等次生孔隙发育,其中巴什基尔阶不整合面之下50~200 m的碳酸盐岩岩溶作用最为发育,储集性能最好,也是油气最富集的层段(图2)。例如阿斯特拉罕隆起的巴什基尔阶灰岩储层孔隙度为3%~18%,平均渗透率为2.3 mD,卡拉通—田吉兹隆起的巴什基尔阶碳酸盐岩储层孔隙度为0.1%~24%,渗透率为0.8~200 mD,钻井过程中常见钻具放空和泥浆漏失。

(3)有效盖层的分布是控制盐下油气成藏的重要因素。

下二叠统空谷阶盐岩厚度巨大,塑性好,封盖能力强,全盆广泛发育,是盐下油气藏最为重要的一套区域性盖层,目前盆地已发现油气储量的94.2%分布于盐下层系。

3.2 盐上层系油气成藏主控因素

滨里海盆地的盐上油气田主要分布于东南隆起带,少量分布于北部-西北断阶带。纵向上油气聚集在二叠系-三叠系、侏罗系-白垩系陆源碎屑岩中,新生界很少,三者储量分别占盐上层系已发现储量的17.4%、82.2%和0.4%。盐上油气藏数量大,但是单个储量规模小、埋藏浅、油质稠,与盐下油气形成了鲜明对比。

通过解释地震资料和构造编图,以盐构造变形为主线,开展了构造成因和成藏机制研究。认为盐岩活动不仅为盐上各类构造形成创造了条件,也为油气运移聚集提供了动力,盐窗、断层、不整合面提供了运移通道,盐构造活动期与盐下烃源岩排烃高峰期相匹配是油气成藏的必要条件,油气成藏具有“盐下生烃、盐窗沟通、盐边和断层输导、多期成藏、后期保存”的特点(图6)。

盐上层系的油气成藏与盐下层系不同,主控因素有二:

(1)高效盐窗和盐边/断裂等运移通道是盐上油气运聚成藏的关键。

盐上层系潜在的烃源岩为侏罗系泥页岩,但是埋藏较浅,多不成熟。因此沟通深部盐下烃源岩与盐上储层的运移通道对于盐上油气成藏至关重要。晚二叠世以后在差异负荷作用及构造动力作用下盐体发生塑性变形,形成塑性软流,盐岩塑性流动和聚集形成了若干穿越多层系的盐丘(盐构造)和“盐间盆地”,盐体的持续隆升最终导致盐间盆地底部盐岩层缺失,盐间上二叠统-下三叠统地层直接与盐下烃源岩层接触,形成盐窗(盐焊接),有效的盐窗和盐边/断裂为盐下烃源岩生成的油气向盐上层系运移提供了重要的通道,盐上层系油气富集程度又与盐窗的规模密切相关,盐窗规模越大,盐上层系油气源充沛,油气藏充满程度越高。

(2)盐构造活动期与盐下烃源岩排烃高峰期相匹配是油气成藏的必要条件。

盐构造的活动时间与油气的生成运聚时间是否匹配,决定了盐上圈闭能否聚集油气。盆地盐下主力烃源岩的生排烃高峰期在三叠纪-白垩纪,与之相匹配的盐构造活动所形成的圈闭,最有利于捕获油气。如盆地东北部盐构造运动形成于二叠纪末(图3,b2),此时盐下烃源岩尚未大规模排烃,匹配关系不好,二叠系发现油气藏少;盆地东南部三叠纪末盐岩发生底辟运动(图3,b3),此时盐下烃源岩已开始大量生排烃,伴随着盐构造运动,各类圈闭形成,同时盐下油气向上运移,在三叠系聚集成藏;盆地南部盐岩上拱发生于侏罗纪-白垩纪(图3,b4-5),因此侏罗系-白垩系最富集。油气成藏之后的盐活动具有破坏作用,在大量地震剖面上可以看到,在盐丘发育的地方,如果上覆地层埋藏浅,由于盐丘的剧烈上拱,盐丘之上的拱张断层垂向上处于开启状态,上覆地层易形成破碎带,油气发生逸散,不利于聚集成藏。

图6 盐上层系圈闭类型及油气成藏模式图Fig.6 Trap types and hydrocarbon accumulation patterns of the post-salt sequence

4 结论

滨里海盆地以下二叠统空谷阶盐岩为界,发育了极具特色的盐上和盐下2套成藏体系,两套体系中的构造与成藏特征有所差异。

(1)盐下层系以发育大型古隆起和斜坡带为特征,圈闭类型以背斜和礁块为主,少量单斜、地层尖灭及与不整合有关的圈闭。古隆起、斜坡带控制了碳酸盐岩的发育,海西期风化淋滤作用大大改善了碳酸盐岩的储集性能。隆起带油气以侧向短距离运移或沿断层垂向运移为主,斜坡带油气呈阶梯式运聚成藏。北部的卡拉恰加纳克—特罗伊茨克凸起带、北部边缘凸起,南部隆起带上的卡拉通—田吉兹凸起、阿斯特拉罕凸起,东部的延别克—扎尔卡梅斯凸起、扎尔卡梅斯凸起为有利的成藏区带。

(2)盐上层系主要受下二叠统空谷阶盐岩运动影响,可形成大量盐刺穿遮挡型、盐檐、地层尖灭型、砂岩透镜体等不同类型的圈闭。由于主力油气源来自盐下,盐岩活动不仅为盐上各类构造形成创造了条件,也为油气运移聚集提供了动力,高效盐窗和盐边/断裂提供了运移通道,三叠纪、侏罗纪-白垩纪形成的盐相关构造,与主力烃源岩的生排烃高峰期匹配关系好,最有利于捕获油气。卡拉通—田吉兹凸起区、比伊克扎尔隆起区、东部延别克—扎尔卡梅斯和扎纳诺尔地区为成藏有利区。

参考文献(References):

李永宏,Burlin Y K.2005.滨里海盆地南部盐下大型油气田石油地质特征及形成条件[J].石油与天然气地质,12(6):841-846.

刘洛夫,朱毅秀,熊正祥,等.2003.滨里海盆地的岩相古地理特征及其演化[J].古地理学报,5(3):279-290.

田纳新,闫绍彬,惠冠洲.2015.滨里海盆地南部隆起带盐下层系油气成藏主控因素[J].新疆石油地质,36(1):116-120.

杨孝群,汤良杰,朱勇.2011.滨里海盆地东缘盐构造特征及其与乌拉尔造山运动关系[J].高校地质学报,17(2):318-326.

余一欣,郑俊章,汤良杰,等.2011.滨里海盆地东缘中段盐构造变形特征[J].世界地质,30(3):368-374.

张建球,米中荣,周亚彤,等.2010.滨里海盆地东南部盐上层系油气运聚规律与成藏[J].中国石油勘探,15(5):58-62.

郑俊章,周海燕,黄先雄.2009.哈萨克斯坦地区石油地质基本特征及勘探潜力分析[J].中国石油勘探,14(2):80-86.

Nevolin N V and Fedorov D L.1995.Palaeozoic pre⁃salt sediments in the Pre-Caspian petroliferous province[J].Journal of Petroleum Geology,18(4):453-470.

Wu Z Y,Yin H W,Wang X,et al.2015.The structural styles and formation mechanism of salt structures in the Southern Precaspian Basin:Insights from seismic data and analog modeling[J].Marine and Petroleum Geology,62(4):58-76.

中图分类号:P542

文献标识码:A

文章编号:1006-7493(2016)02-0327-08

DOI:10.16108/j.issn1006-7493.2015222

收稿日期:2015-11-10;修回日期:2015-12-22

基金项目:国家科技重大专项(2011ZX05031-001)资助

作者简介:李锋,女,1969年生,高级工程师,主要从事油气基础地质调查和国内油气勘探研究;E-mail:913638170@qq.com

Structural Characteristics and Main Controlling Factors of Hydrocarbon Accumulation of the Lower Permian Post-salt and Pre-salt Sequences in the Pre-caspian Basin

LI Feng1,YIN Jinyin2,YANG Yuanyuan3,LI Zhao1,SHI Lei2

1.Oil&Gas Survey Center,China Geological Survey,Beijing 100029,China;

2.Petroleum Exploration and Production Research Institute,SINOPEC,Beijing 100083,China;

3.ZhenHua Oil Corporation,Beijing Limited,Beijing 100031,China

Abstract:The Pre-caspian Basin is typically characterized by hydrocarbon accumulation in two salt-related sequences,i.e.,the post-salt and pre-salt sequences divided by the Lower Permian Kungurian Group.To improve the understanding of the regularities of hydrocarbon accumulation and provide exploration stratedy data,this paper studies the structural characteristics and controlling factors of hydrocarbon accumulation in the two post-and pre-salt sequences by using the latest data of drilling,seismic section interpretation and structural mapping.Results show that large-scale paleo-uplift and slope were developed in the Paleozoic pre-salt sequence and the Hercynian weathering and leaching greatly improved carbonate reservoir properties.Reef,shoal and karst controlled hydrocarbon accumulation.In contrast,the Lower Permian post-salt sequence was significantly controlled by the lower Permian Kungurian tectonic movement,leading to the formation of different types of traps,such as salt diapir,salt eave,stratigraphic pinchout and sandstone lens body.The highly-efficient salt windows,salt flanks and fractures are the key factors controlling hydrocarbon migration.Favorable matchbetween salt tectonic activity and peak hydrocarbon expulsion of source rock is necessary for hydrocarbon accumulation.

Key words:salt;Permian;hydrocarbon accumulation;structural deformation;Pre-caspian Basin