国家治理与文化创新

2016-07-25吴畏华中科技大学国家治理研究院哲学系湖北武汉430074

吴畏,华中科技大学国家治理研究院/哲学系,湖北武汉430074

国家治理与文化创新

吴畏,华中科技大学国家治理研究院/哲学系,湖北武汉430074

摘要:通过对国家治理的合理界定,方可揭示国家治理有着不可或缺的文化维度,并确定文化在国家治理当中的定位。探讨国家治理与文化创新的相互关系,应当超越工具主义和文化本位主义的视角,而是基于国家治理的主体多元化、关系网络化和组织民间化的基本预设,去探寻政府治理、经济治理和社会治理所必须依托的文化条件。从实践逻辑上说,文化创新是当代中国国家治理的必要精神条件,而从因果关系上看,由于中国文化内生的创新性不足,需要由国家治理来全面推动文化创新。

关键词:国家治理;文化创新;政府治理;经济治理;社会治理

文化实存于国家(或民族)、组织和个人三个基本层面。关于当代中国文化创新的主要动力、基本机制、实现方式等的探究,很多学者主要是从国家(或民族)层面采用文化本位主义的研究路向,而忽略了把各种组织与个人作为文化创新的能动者。政治组织、经济组织、社会组织(民间组织)等的演进和发展是文化再造的现实基础,而个人的价值观念、社会关系和行为模式的变化和发展是文化创新的主体条件。20世纪七八十年代西方关于组织文化的研究形成了关于实证主义与解释主义二分的研究范式:实证主义或功能主义的观点是“文化是组织所有的事情”,社会建构论或解释主义则认为“文化是组织所是的事情”[1]。不论怎样,这两个范式既没有涉及哪些外部力量会推动各种组织的演进和变革,并由此引发文化创新,也没有考量组织内部的实践者的主体能动性对文化创新的意义。国家治理体系及其能力的现代化,对中国的政治改革、经济发展和社会转型提出了全新的目标和要求,不仅会推动中国的政治、经济和社会等方面的组织形式的演进和变革,而且会深刻影响处于社会不同阶层的个人的基本观念和行为方式,从而使当代中国的文化创新获得持续的内生动力和坚实的实践依托。

一、国家治理的文化维度

政治学、公共行政(公共管理)、国际关系等学科领域关于(国家)治理的探究①库伊曼(Jan Kooiman)在1991年就提出了“治理是政府与社会相互作用的新模式”(Jan Kooiman(ed.).Modern Governance:New Government-Society Interactions,London:Sage Publications,1993,p.1),开创性地把治理作为政治学的研究方向。罗兹(R.A.W. Rhodes)在1997年把治理概念作为公共决策的核心概念(R.A.W.Rhodes.Understanding Governance:Policy Networks,Governance,Reflexivity and Accountability,Buckingham Philadelphia:Open University Press,1997,p.4),开辟了公共管理研究的新方向。罗西诺(James N.Rosenau)和泽皮尔(Ernst-Otto Czempiel)在1992年引入国际治理概念(James N.Rosenau&Ernst-Otto Czempiel.Governance without Government:Order and Change in World Politics,London:Cambridge University Press.1992,p.xi)开辟了国际关系学的新方向。,很少会涉及国家治理的文化维度,只有超越学科边界来整体性和系统性地理解国家治理,其文化维度才能凸显出来。

1.国家治理的合理界定

国家治理在中国的出场,是执政党站在新的历史发展阶段上,针对所面临的重大治国理政问题,经过顶层的系统设计,并以从上而下的方式来推动的。国内关于国家治理的界定主要有两种思路。一种思路是凸显治理的政治意涵。例如,李占刚就根据党的十八届三中全会的精神,把国家治理界定为:政府、市场、社会组织、政党、公民等多元主体一起对整个国家的经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等各领域所进行的系统性、整体性、协同性、法制性管理的理念以及管理实践[2]。这种定义存在两个问题:一是把治理的基本内涵限定在管理,二是多元主体如何对众多领域进行管理很难确定。另一种思路是通过概念辨析来探究治理的一般性本质。例如,何增科对三组相关概念进行了辨析,并将国家治理定义为:它是国家政权的所有者、管理者和利益相关者等多元行动者在一个国家的范围内,对社会公共事务的合作管理,它的目的是增进公共利益、维护公共秩序[3]。这种定义主要把国家治理定位在社会公共事务,忽略了中国现代化进程中国家治理所包含的多领域、多方面、多维度的内容,如政府治理和经济治理。

对不同学科所使用的治理概念进行实质性分析,可以总结出治理主要包含四个方面的基本内涵。第一,权力重构。治理首先意味着政治、经济、社会、管理等方面的权力,不能仅仅归属于某些权力机构(主要指政府),而是强调由非国家或社会的其他构成部分能够参与权力分配和对运作方式进行调整或创新。第二,合理建制。从治理所涉及的领域看,它涉及一个国家的权力构成、利益分配、经济运行和社会建构的制度的建立、完善和实施,其核心是政府分权、公民参与和民间自治的基本建制。第三,科学管理。管理作为对组织系统的运行状态进行全方位的理性化调控的一种现代方式,已经广泛被应用于政治、经济、社会、司法等方面的权利保障、资源配置和利益分配。第四,民主决策。决策是人类活动和社会实践成为可能的一种基本机制。治理所蕴涵的决策主要指的是,由于现代社会的高度复杂性,使得各种(尤其是重大的)决策的主体不应再局限于政府,政府间组织、非政府组织、民间组织①这里的民间组织是由英文civil society翻译而来。在治理研究的语境当中,它不宜翻译为“民间社会”或“市民社会”。,私人部门和个人以及它们以不同方式的组合都可以成为不同决策的主体,其主旨是根据客观条件达到最佳效果的决策合理化。

根据治理的实质内涵和中国语境,关于国家治理比较全面的整体性定义应该是:国家治理是以政府为主导力量的多元权力主体,围绕经济发展、社会进步、人民福祉等根本价值目标,基于一定的政治制度、法律体系、经济体制、社会结构和历史文化等条件,通过构建新的协同机制和运行模式来对国家的权力重构、资源配置、利益分配、权利保障、公共秩序等方面进行制度建构、机制创新、合理决策和科学管理。这种定义蕴涵着把政府治理、经济治理和社会治理作为国家治理的基本构成和次级领域,国家治理的文化维度可以分别从这三个层面加以说明。

2.文化在国家治理中的定位

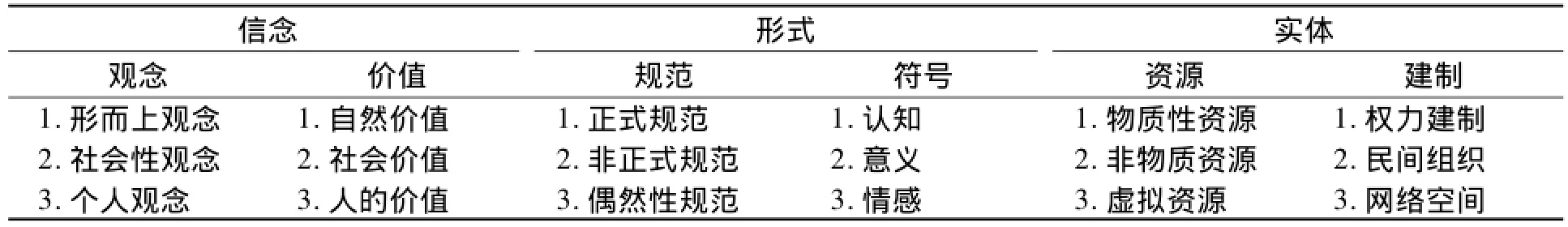

文化虽然是一个包容性强、边界易变、层次多样、指称含混的概念,但还是可以从文化形态或类型中概括出文化的三个基本构成要素:信念、形式和实体,它们又分别包含几个基本项目(见表1)。所谓文化形态就是由三个基本构成要素以不同内容和方式所构成的一个整体。

表1 文化的基本构成要素② 这个表格一方面吸取了认知人类学、符号人类学、结构人类学关于文化的理论成果,另一方面又参考了关于文化类型和组织文化研究的一些观点。之所以把信念、形式和实体作为基本要素,因为它们是文化活动(或实践)的必要条件。其中把虚拟资源和网络空间等作为文化的实体构成,虽然主要是基于互联网重塑当代文化重要性的考虑,但是仍然可以在一些文化形态中找到共享和传播信息的类似方式,差别主要在于是否使用电子手段。

西方关于文化比较的研究表明,各种文化对国家制度、政府政策、经济系统、市场行为等分别有着不同的具体影响。由于政府治理、经济治理和社会治理都要由以各种目的、动机、意愿和诉求的组织和个人来参与和完成的一种实践活动,因此这三种治理都不会是文化的空场,文化在其中分别有着三种不同的定位方式:文化蕴涵、文化渗透和文化嵌入。

首先,政府治理的文化蕴涵。政府治理的核心问题是,在政府、市场和社会的三重建构当中,根据经济发展、社会进步和人民福祉的现实需要,来优化权力配置,提高行政效能,完善公共服务。在此意义上,政府治理的文化蕴涵可以从以下两个方面来理解。首先,在权力结构体系当中存在着意识形态以外的政治文化,它包含着与权力分配相对应的权力观念(如人民主权和基本人权)、与权力行使相对应的权利规范(如德治和法治)、与权力监督相对应的制衡机制(如民主监督和公共意志)。其次,由于文化具有重要的认知功能,政府治理的主导者和多元参与者各自不同的文化背景会形成对治理的认知差异,因此,围绕政府治理的主要目标和现实要求,必须根据他们各自的角色定位来更新或改变相关的观念和价值,探寻新的合作或协作的规范和建制,才能形成有效的、一致的行动。也就是说,文化整合是政府治理的必要前提。

其次,经济治理中的文化渗透。当代意义上的经济治理包括宏观的市场治理和微观的公司治理两个最基本的方面。市场治理的目的就是要规范市场行为,完善市场秩序、提高市场效能,预防市场失灵。即使在国家主导经济治理的情况下,市场治理可界定为经济建制(economic constitution),它存在于两个基本层面,一个为治理提供建制框架的基本的法律、规则、标准和原则;二是与一定的机构和行动者相关联的治理技术、工具、实践和精神气质[4]。市场治理所必需的基本的法律、规则、标准和原则的制定和形成,必然受到各种文化形态的广泛渗透。例如,计划和市场的价值取向与运行模式分别受到像集体主义和个人主义两种文化信念的影响和制约。公司治理被代理理论(agency theory)描述为基于成本收益计算的价值最大化,但它也有着作为基本组织原则的规范基础,即利益相关者也是社会行动者,为了使公司价值最大化,他们应当主动寻求社会期待和保护社会权利[5]。在互联网时代,公司治理除了关注利益相关者和代理人方面的关系之外,更要关注企业与顾客的文化关联。顾客社群的开发和维护将成为互联网时代企业间的竞争关键点,企业-顾客的独特情感性联系是报酬递增的核心驱动力[6]。情感性联系的前提实际上是由文化渗透所决定的价值认同。

再次,社会治理的文化嵌入。社会治理既区别于福利国家的社会政策,也区别于集权国家的社会管理,它可以视为这样一种安排:公共和私人部门旨在解决社会问题或创造社会机会,并关注治理活动得以发生的社会建制[7]。当代中国的社会治理要求重构政治-社会、经济-社会相互作用的网络结构和基本模式,来解决培育自治主体,保障和改善民生,促进社会公正,维护公共安全等具有公共性(publicness)的现实问题。由于社会治理旨在缝合政府与市场、公共和私人在解决上述公共性问题时的裂缝,因此强调用协作或协同来取代分割和孤立,这需要用公共精神、协作理念和自治规范,超越各自形态的文化嵌入各种组织和具体个人,来形成共同的价值观,明确的责任分担,以及合作的基本建制。特别是中国这样以家族主义为核心所形成的伦常关系、价值观念、行为方式及组织制度所构成的文化模式[8],文化嵌入成为当代复杂的政治—经济—社会系统中进行社会治理的基本方式。

二、国家治理与文化创新的互生关系

不仅国家治理有着不可或缺的文化维度,而且国家治理现代化与文化创新之间存在着互生关系,而不是附生关系。一方面,国家治理及其现代化作为当代中国文化创新的一种重要的直接动力,对建构一种新的文化形态起着其他力量不可替代的作用;另一方面,文化创新又能为国家治理创造必要的精神条件。

1.文化创新的模式及动力

文化创新可以界定为,一种文化产生或出现了原有体系所不具有的、新颖的、不可还原的性质、特征和构成,并由此引起了文化形态在结构和功能上的变化。在类型学上看,存在着强和弱两种意义上的文化创新。强意义上的文化创新指的是文化的核心构成要素发生了根本性的变化或转换,例如从儒家文化到社会主义文化的转换,因此这种文化创新通常是替代性创新。替代性创新通常是外源性的,即当原来的文化形态不能适应经济发展和社会转型的客观要求,需要引进新型文化来“替代”。弱意义上的文化创新,指的是在文化核心构成因素没有发生根本性变化的情况下,一些新的观念、价值、规范和符号被原有文化形态所吸收和融合,因此弱意义上的文化创新通常是包容性创新。包容性创新通常是内生性的,即文化的核心构成具有较强的稳定性,保持着对文化新元素和新形式的张力和弹性。

衡量一种文化是否具有内在的创新性,需要选取合理的评价维度。霍夫斯泰德(Geert Hofstede)等提出了可测度的六个维度(个人主义/集体主义,权力距离大/小,不确定性规避强/弱,阳性/阴性价值,长远/近期导向,宽容/限制)[9]来进行文化比较和评价。林内等(Tiffany Rinne,G.Daniel Steel and John Fairweather)基于全球创新指数(Global Innovation Index),选取其中的三个维度来探讨文化对创新的影响,他们得出了这样的结论:权力距离与创新指数得分负相关,个人主义与创新指数得分正相关,不确定性规避与创新指数得分负相关[10]。这种结论说明了具有内在创新性的文化有着共同的一般性质。但不能忽视,文化创新还需要一定的政治结构、经济发展和社会变革等方面的必要条件。

当代中国文化的基本格局是,在国家层面是社会主义核心价值观占主导地位,在社会层面形成了一系列与政治生活、经济活动、社会生活和道德实践相应的规范体系,在个人层面则有着与自我认知和自我意识直接相关的价值观念、思维方式和实践知识。这三个不同层面的各种文化信念、形式和实体等要素中,有些是外源性创新因素,有些则是内生性创新因素,当然还有一些是妨碍创新的因素,因此,建构怎样的系统结构来推动文化创新就成为一个十分关键的问题。就文化创新的系统结构而言,一方面,要通过建立政治改革、经济发展和社会转型所必需的法律、制度和规则来推动文化的重构;另一方面,作为文化传承和实践主体的个人,要通过接受新的价值、观念、思维和知识,并在实践中得以贯彻。这个系统结构形成的基本平台是现实的政治、经济、社会和文化生活过程。国家治理作为深刻影响这个基本平台的一种决定性力量,必然引导和推动文化创新。

2.国家治理如何推动文化创新

文化作为人类实践的必要前提和精神条件,无论是被理解为社会的游戏规则,还是被理解为人的思维、感觉和行动的心智程序(mental program)[9]5,都是与特定的政治、经济和社会发展状况密切相关的。从历史上看,很多文化形态很容易形成自给自足、相对封闭的状态。这种状态会使这些文化形态因缺乏创新能力而逐渐衰落甚至消失,尤其是在面临代表经济发展和社会进步方向的外来文化的挑战时。尽管民族-国家的现代化进程在应对政治改革、经济发展和社会转型所需的创新能力不足的文化形态提出外在的客观要求,但文化创新能力需要通过对政治、经济和社会等基本结构和功能进行再造的国家治理,在国家、社会和个人三个层面上去培育和促成。从某种意义上说,对具有保守性和封闭性的文化而言,国家治理现代化是文化创新的决定性因素。

政治治理将通过对全能政府假设的否定来变革权力观念及其规范,并由此推动文化中政治和法律观念的创新。每种文化形态都有与政治组织结构和社会构成方式相适应的独特的权力观念和法律意识,而政治组织结构和社会构成方式的变化则是这些权力观念和法律意识改变的现实前提。当现代国家形成了以政党作为权力主体和政府作为行政主体的主权结构以后,相应的权力观念和法律意识必然会渗透进原有的文化体系,并取代一些原有的相关观念。在现代社会当中,政府治理是以提供更多更好的公共服务和产品为目标,来合理划分各级政府与经济实体、社会组织的权力边界,重构政府与市场和社会的差异化协调关系、完善行政的运行机制和提高政府的管理效能。由于政府治理需要具有不同文化观念的行动者来共同参与,因此需要不同主体主动调整、改变甚至变革其文化观念中与之不相适应的因素或内容,共同地重塑社会的未来愿景,凝聚共同价值,改变等级化的权力观念,形成民主协商的共识,制定共同遵守的法律,建构满足集体行动要求的新规范。对当代中国的文化创新而言,权力结构和关系的改变对文化创新的影响将是最为深刻的。例如,权力清单作为当代中国政府治理的一种合理界定权力范围或边界的治理模式[11]114-121,实际上是以政府有限权力和其他经济和社会主体自治这两个观念为预设的。

经济治理通过对市场主体及其有效机制的建构,将推动文化组织形式的创新和文化主体的自觉。利益观念和价值规范是任何文化形态当中所不可或缺的内容,因为它是人类的物质生产和交往方式的精神基础。民族-国家从根本建制上决定着一个国家的资源配置、交换方式和利益分配。依据对政府和市场在经济发展当中的基础定位和相互关系的不同理解,历史上先后出现了自由主义、国家保护主义和新自由主义三种经济治理模式,它们都因生产方式的变革和世界格局的变化出现了各自不可克服的问题。随着生产、交换和交往的市场化和全球化,尤其是基于互联网的产业革命的勃兴,文化创新成为了经济发展的先决条件。虽然当代中国经济治理的基本语境是,改革开放三十多年来中国特色社会主义发展道路所取得的经济发展成就和继续前行所面临的基本建制问题。党的十八届三中全会提出的“让市场在资源配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用”,作为中国经济治理的基本方针,对政府而言,一方面要求政府为市场的价格、供求、竞争和调节等机制提供有效的政治、法律与制度架构;另一方面要求政府更好地承担起鼓励创新创业、优化经济结构、加强科教发展等职能。而对市场而言,则是不同的市场主体在对信息、价格、偏好、知识等的判断和决策都受到有限理性约束的情况下,如何优化市场的自由博弈,避免市场失灵。一方面培育以机会平等、开放包容、风险偏好、个人价值为特征、与市场经济相适应的组织文化是当务之急;另一方面在人与人之间用基于尊重、平等和互利的信用关系取代基于血缘、亲疏、远近等感性关系,促进市场自由秩序和道德理性人的自我完善。不论怎样,经济治理是改变以强调等级秩序和封闭性的宗族文化为基础的利益观念与价值规范、组织结构与行为方式的决定性力量。

社会治理将通过文化融合来改变文化“扩大再生产”的方式,并以此推动文化生产方式的创新。社会观念和道德原则是每一种文化形态所必定包含的基本内容,因为文化从来就是人际间、群体性或社会性的存在物。虽然在相当程度上,“文化”的生产和再生产方式,历史上是由享有特权的社会集团所掌握的,并仍然由他们掌握[12],但是社会治理却有可能因为社会和个人的主体性张扬而主张文化的自我创新。作为国家治理组成部分的社会治理是在当代民族国家的政治-经济-社会三者之间出现不同于以往任何时期的,充满复杂性、动态性和不确定性的相互关系的情况下破题的。尽管在当代中国社会语境下,提出用社会治理取代社会管理有其特定的语境,即“社会治理是使利益不同的群体、甚至相互冲突的群体得以调和并且采取联合行动的持续的过程,从而实现对公共事务和社会生活的规范和管理,以最大限度地实现公共利益。”[13]。由于全球化使得当代社会生活不再局限于民族-国家,而是越来越具有世界性,各种价值观念、多元文化形式相互作用和相互影响。社会治理不仅要在政府的主导下以协同方式来解决群体和个人生活当中的社会性问题,而且本身就直接面对道德相对主义难题,即如何打破文化垄断权,避免道德相对主义,促进社会整合和文化融合。此外,就中国传统文化的创造性转换而言,社会治理通过建立具有网络性质的组织结构和行为规范,改造以宗族主义为基本内核的中国传统文化,在某种意义上重建具有集体主义关怀和创新精神的独立人格(如与权威或权力保持合理距离,共荣的个人主义、包容不确定性等)。

参考文献:

[1]L.Smirchich.“Concepts of Culture and Organizational Analysis”,Administrative Science Quarterly,1983,28 (3),pp.339–358.

[2]李战刚:《公平正义与社会治理理论创新》,载《科学社会主义》2014年第1期。

[3]何增科:《国家治理及其现代化探微》,载《国家行政学院学报》2014年第1期。

[4]Andrew Gamble.“Economic Governance”,in Jon Pierre (ed.),Debating Governance:Authority,Steering,and Democracy,Oxford:Oxford University Press,2000,pp. 110-137.

[5]Jonathan D.Raelin and Krista Bondy.“Putting the Good Back in Good Corporate Governance:The Presence and Problems of Double-Layered Agency Theory”,Corporate Governance:An International Review,2013,21 (5),pp.420–435.

[6]赵振:《“互联网+”跨界经营:创造性破坏视角》,载《中国工业经济》2015年第10期。

[7]Jan Kooiman.“Societal Governance:Levels,Models,and Orders of Social-Political Interactions”,in Jon Pierre(ed.),Debating Governance:Authority,Steering,and Democracy,Oxford:Oxford University Press,2000,pp.138-164.

[8]胡国栋:《中国本土组织的家庭隐喻及网络治理机制——基于泛家族主义的视角》,载《中国工业经济》2014年第10期。

[9]G.Hofstede,G.J.Hofstede,M.Minkov.Cultures and Organizations:Software of the Mind(3rd ed.),2010,New York,NY:McGraw Hill.

[10]Tiffany Rinne,G.Daniel Steel and John Fairweather.“Hofstede and Shane Revisited:The Role of Power distance and Individualism in National-Level Innovation Success”,Cross-Cultural Research,2012,46(2),pp.91–108.

[11]关保英:《权力清单的行政法价值研究》,载《江汉论坛》2015年第1期。

[12]Sonia Sikka.“Moral Relativism and the Concept of Culture”,Theoria:A Journal of Social&Political Theory,2012,December,pp.50-69.

[13]李强、王莹:《社会治理与基层社区治理论纲》,载《新视野》2015年第6期。

责任编辑吴兰丽

State Governance and Cultural Innovation

WU Wei

(Institute of State Governance&Department of Philosophy,HUST,Wuhan 430074,China)

Abstract:By the rational definition of state governance,culture dimension of state governance can be disclosed,and then the position of culture in state governance can be located.In the study of the relationship between state governance and cultural innovation,instrumentalism and cultural departmentalism should be transcended,and the cultural pre-condition of governmental governance,economic governance,and societal governance should be explored on the presumption of multiple agents,relational network and civil organization for state governance.From the view of practical logic,culture innovation is prerequisite for state governance,and from the point of causation,state governance is the impetus for cultural innovation,in case of the lack of innovation capacity of Chinese traditional culture.

Key words:state governance;cultural innovation;governmental governance;economic governance;societal governance

作者简介:吴畏,哲学博士,华中科技大学国家治理研究院研究员、哲学系教授、博士生导师,研究方向为社会认识论与社会科学哲学。

基金项目:国家社会科学基金项目“国家治理哲学研究”(15BZX019);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大理论问题研究”([2014]177)

收稿日期:2016-02-24

中图分类号:G05

文献标识码:A

文章编号:1671-7023(2016)03-0026-06