复杂环境下楼房深基坑岩石控制爆破安全技术*

2016-07-15李洪伟颜事龙郭子如柴修伟

李洪伟,邓 军,颜事龙,郭子如,柴修伟

(1.安徽理工大学 化学工程学院,淮南 232001;2.武汉工程大学 资源与土木工程学院,武汉 430073)

复杂环境下楼房深基坑岩石控制爆破安全技术*

李洪伟1,邓军1,颜事龙1,郭子如1,柴修伟2

(1.安徽理工大学 化学工程学院,淮南 232001;2.武汉工程大学 资源与土木工程学院,武汉 430073)

摘要:为提高爆破施工安全,严格控制爆破振动和飞石,设计了某小区楼房深基坑岩石控制爆破方案,对比三种爆破方案,优选了其中一种方案。在施工过程中采用中深孔微差控制爆破,辅以浅孔施工;使用分段分区分台阶的爆破方法,其中控制爆破Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区钻孔深度分别为2.5 m、3 m、3.5 m,并于施工前进行爆破振动计算和施工过程中进行爆破振动的监测,监测区最大振动速度2.05 cm/s,最小振动速度1.16 cm/s,并根据测试结果对台阶高度、孔网参数和起爆规模进行调整。爆破施工结果表明:爆破网路参数安全可靠,爆破振动在安全允许范围内,无爆破飞石产生,提高了炸药能量利用率并改善了爆破效果,确保了爆破施工的安全。

关键词:深基坑爆破开挖;控制爆破;孔网参数;爆破振动

1工程主要特点及技术难点分析

1.1基坑周围环境情况

该工程位于淮南市谢家集区文山南村小区建设工地内,需爆破的岩石大部分为中硬石灰岩,部分属于坚硬石灰岩。爆破区域长度约为100 m,宽度约为80 m,开挖深度8~12 m,爆破总方量约65 000 m3。基坑周围环境情况如图1所示:东侧紧邻待拆迁的居民区,该区域多为自建民房,其东侧约为70 m处有一高压输电线路;基坑南侧约15 m处为居民区,该区域距基坑40 m范围内的居民大部分已搬迁,仍有少量未搬迁户;西侧约15 m处为一居民小区,该小区人口入住率较高;基坑北侧18~20 m处有一栋正在居住的6层住宅楼和一栋4层的自建楼房。爆破环境极为复杂,要求严格控制爆破振动和飞石,对爆破施工安全要求很高。

1.2爆破振动、飞石影响周围建(构)筑物风险

楼房基坑爆破最近处只有15 m,最远处为20 m。在基坑岩石开挖爆破中,既要保证工程施工进度和必须的爆破效果,又要防止因爆破作业对周边建筑环境和人文环境的有害影响,乃是本工程爆破面临的主要技术难点。振动方面主要是爆破振动对周围建筑物及高压输电线支撑塔的影响,飞石方面主要是对周围建筑物、居民和高压输电线的影响。以上两种爆破危害必须引起足够的重视,也是此次爆破主要控制风险因素。

2爆破方案的选择及爆破技术设计要点

2.1爆破方案的选择及优化

针对爆区周围复杂的环境和严格的工期要求,提出三种施工方案[1,2]:

方案1:采用浅孔爆破(孔径38 mm,钻孔深度2.0 m),并且使用胶带对爆破部位进行覆盖,分台阶、分区域爆破,该方案能保证爆破飞石和振动动不会对周围环境和建筑物造成影响,但是施工效率极低,不能满足施工工期要求。

方案2:在基坑西侧紧邻小区位置采用浅孔爆破(孔径38 mm,钻孔深度2.0 m)分区域、分台阶爆破出一道宽约3 m,深度约为4m的沟槽,然后再用中深孔(孔径90 mm,钻孔深度3.5 m)从沟槽处自西向东依次爆破,第一层爆破结束后再进行下一个循环。该方案能够将爆破振动对小区楼房的影响明显降低,但是最小抵抗线的方向恰好是朝向西侧小区方向,存在爆破飞石的风险。

方案3:在基坑东侧采用浅孔爆破(孔径38 mm,钻孔深度2.0 m)爆破出一个长宽约为4.0 m,深度约为4 m的区域A,然后再用中深孔沿爆破区域进行钻孔爆破。根据距离西侧小区距离的不同分成三个区域,每个区域的爆破台阶高度自东向西依次为4.3 m、3.3 m、2.3 m。该方案既能将爆破振动对小区楼房的影响明显降低,又能使最小抵抗线的方向恰好是背向西侧小区,降低爆破飞石的风险。

经过以上三个方案的对比,决定采用第三种爆破方案,在施工过程中采用中深孔微差控制爆破,辅以浅孔施工;施工过程中使用分段分区分台阶的爆破方法,并于施工前进行爆破振动计算和施工过程中进行爆破振动的监测,为爆破参数设计和参数优化提供参考依据。

2.2技术设计要点

(1)炮孔布置

首先在基坑东侧用小孔分两次爆破一个长宽均为4.0 m,深度约为4.0 m的区域,然后在其周围布置2~3排炮孔。炮孔排列方式采用梅花形布置,采用小台阶垂直孔(孔径为90 mm)爆破法,每次台阶高度为4.3 m。

(2)单段最大起爆药量确定

根据萨道夫斯基公式,计算得出单段最大起爆药量[3,4]

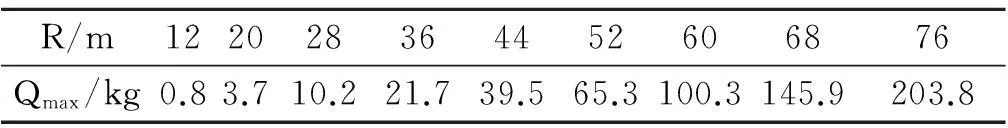

式中:Qmax为单段最大起爆药量,kg;V为质点允许振动速度,cm/s,一般砖石结构的建筑物为2~3 cm/s[4],结合本次工程中的砖混结构楼房,V可取2.0 cm/s;R为被保护物距爆点的距离,m;K、α分别为与被爆地区地质地形有关的系数和地震波衰减指数,因该工程设计以中硬石灰岩为主,故选取K=200,α=1.8。表1为计算后的单段最大起爆药量。

表1 单段最大起爆药量计算表

根据表1计算结果,决定具体的分段施工如下:控制爆破Ⅰ区(25 m>R≥15 m)采用钻孔深度为2.5 m;控制爆破Ⅱ区(55 m>R≥25 m)采用钻孔深度为3.5 m。控制爆破Ⅲ区(95 m>R≥55 m)采用钻孔深度为4.5 m;施工严格控制单次起爆药量和单响药量,确保爆破效果和安全。

(3)炮孔参数的确定

根据文献资料[5,6],单段最大起爆药量计算表和以往的施工经验,主要爆破参数见表2。

表2 钻爆参数

3爆破网路

为降低爆破振动,在爆破施工中严格控制一次起爆炮孔数量,通过振动监测和周围居民的反应,采用逐孔起爆并且每次爆破炮孔数量不得超过5个。五个炮孔分别装入MS-1~5段非电导爆管雷管。将所有的炮孔分区分次起爆。爆破中要注意炮孔抵抗线是否变化,如果有变化要及时采取措施进行处理,否则可能会因抵抗线变小而发生飞石。

4爆破安全控制

4.1爆破振动控制

为确保爆破振动不会对周围建筑造成危险性影响,特进行现场监测,根据实时测试结果,从而指导爆破施工,对爆破参数和规模进行适时调整[7]。施工中在被保护楼房附近安置4个测振点(如图1所示),在距离被保护楼房其他不同位置分别进行爆破振动监测,数据如表3所示。

表3 爆破振动测试数据表

注:每个爆破区域监测两次。

4.2爆破飞石控制

在施工过程中爆破飞石主要从以下几方面进行控制:首先,保证最小抵抗线的方向不得朝向居民区,钻孔作业时爆破工程技术人员要在现场指导并监督其作业,特别是第一排炮孔的最小抵抗线;其次,爆破员装药时对第一排炮孔的装药量进行严格控制,根据最小抵抗线合理调整装药量;最后,要保证堵塞长度和堵塞质量,专门安排人员对堵塞作业进行监督检查,全部用石屑堵塞炮孔并且要捣实填满。

5爆破效果与体会

按上述设计进行爆破施工,从爆破区域Ⅲ依次向爆破区域Ⅰ推进,爆后岩石破碎向上鼓起且无爆破飞石产生,除局部有少量大块外,爆破块度符合外运要求。整个爆破施工期间无爆破飞石和爆破振动损坏民房的事故发生,使整个工程按期完成。

通过本工程爆破的成功实践,体会如下:

(1)该工程首先根据爆破振动公式进行理论计算,为爆破方案提供设计依据,以及在施工中对爆破振动进行实时监测,依据测量结果适时调整爆破规模和方案,都对设计方案的合理性起到了关键性的作用。

(2)在复杂环境下爆破,通过在合适位置采用小孔实施开槽台阶爆破,形成有序的台阶爆破,然后再采用中深孔爆破进行爆破,这样既保证最小抵抗线的方向朝向相对开阔的方向,又增加了自由面。

(3)施工中使用分段分区的爆破方法,通过划分不同的爆破区域,设计不同的爆破参数,对保证工期,可靠安全起爆起到了极大的促进作用。

⑷在爆破施工中根据岩石硬度和构造特征适时调整爆破参数,保证堵塞长度和堵塞质量,从而能够保证无爆破飞石的产生并且提高了炸药能量利用率和爆破效果。

参考文献(References)

[1]李付安,李献稳.中孔径浅孔爆破施工技术[J].爆破,2013,30(3):81-82.

[1]LI Fu-an,LI Xian-wen.Blasting construction technology of short-hole with medium diameter[J].Blasting,2013,30(3):81-82.(in Chinese)

[2]杜忠龙,张风华,符小海,等.城市复杂环境基坑深孔控制爆破开挖[J].工程爆破,2014,20(4):38-39.

[2]DU Zhong-long,ZHANG Feng-hua,FU Xiao-hai,et al.Controlled blasting for city foundation pit excavation in complex environment[J].Engineering Blasting,2014,20(4):38-39.(in Chinese)

[3]秦绍兵.复杂环境下大规模基础开挖爆破的安全控制[J].爆破,2012,29(2):123-124.

[3]QIN Shao-bing.Safe controlling technology in large-scale foundation excavation under complex environment[J].Blasting,2012,29(2):123-124.(in Chinese)

[4]李洪伟,颜事龙,郭子如,等.控制爆破技术在场地平整施工中的应用[J].爆破,2012,29(4):62-64.

[4]LI Hong-wei,YAN Shi-long,GUO Zi-ru,et al.Application of controlled blasting technology in ground leveling[J].Blasting,2012,29(4):62-64.(in Chinese)

[5]中华人民共和国国家标准,GB6722—2014 爆破安全规程[S].北京:中国标准出版社,2014.

[6]刘殿中,杨仕春.工程爆破使用手册[M].北京:冶金工业出版社,2003:544-548.

[7]顾毅成,史亚语,金骥良.工程爆破安全[M].中国科学技术大学出版社,合肥:2009.

Safety Technology of Controlled Blasting in Deep Foundation Pit under Complicated Surroundings

LIHong-wei1,DENGJun1,YANShi-long1,GUOZi-ru1,CHAIXiu-wei2

(1.School of Chemical Engineering,Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001,China;2.School of Resources and Civil Engineering,Wuhan Institute of Technology,Wuhan 430073,China)

Abstract:To improve the blasting construction safety and to strictly control the blasting vibration and flying rock,the controlled blasting scheme of deep foundation pit rock near residential building was designed.By comparing with three blasting schemes,the deep hole blasting scheme was chosen in the construction process with shallow hole blasting,and the blasting area was divided to different partitions and benches,and the drilling depth of different area Ⅰ,Ⅱ and Ⅲ were designed as 2.5 m,3 m and 3.5 m respectively.The calculation before construction and the monitoring of blasting vibration was carried out.The result shows the maximum vibration velocity was 2.05 cm/s,and the minimum vibration velocity was 1.16 cm/s,therefore the bench height,hole parameters and initiation scale were adjusted correspondingly.The blasting results show that the blasting network parameters was safe and reliable and the blasting vibration was controlled within the allowed range of vibration and without flying rocks,which improved energy utilization of explosive and the blasting effect,and ensured the safety of blasting construction.

Key words:deep foundation pit excavation; control blasting; hole parameters; blasting vibration

doi:10.3963/j.issn.1001-487X.2016.02.016

收稿日期:2016-01-03

作者简介:李洪伟(1979-),男,硕士、副教授,从事爆炸技术及应用方向研究,(E-mail)lihw@aust.edu.cn。 通讯作者:柴修伟(1980-),男,博士、副教授,从事爆破工程技术与安全,(E-mail)342650018@qq.com。

基金项目:安徽省教育厅科学研究重大项目(KJ2015ZD18)

中图分类号:TD235.3

文献标识码:A

文章编号:1001-487X(2016)02-0083-04