不同稻草还田模式下双季稻土壤有机碳及碳库管理指数研究

2016-06-30彭华纪雄辉吴家梅朱坚田发祥

彭华,纪雄辉*,吴家梅,朱坚,田发祥

1.湖南省土壤肥料研究所,湖南 长沙 410125;2.中南大学隆平分院,湖南 长沙 410125;3.农业部长江中游平原农业环境重点实验室,湖南 长沙410125;4.南方粮油作物协同创新中心,湖南 长沙410125

不同稻草还田模式下双季稻土壤有机碳及碳库管理指数研究

彭华1,2,3,纪雄辉1,3,4*,吴家梅1,3,朱坚1,2,3,田发祥1,3

1.湖南省土壤肥料研究所,湖南 长沙 410125;2.中南大学隆平分院,湖南 长沙 410125;3.农业部长江中游平原农业环境重点实验室,湖南 长沙410125;4.南方粮油作物协同创新中心,湖南 长沙410125

摘要:研究双季稻不同稻草还田模式下土壤总有机碳、活性有机碳及碳库管理指数的变化,对稻田合理利用稻草资源和稻田土壤固碳具有重要意义。本文通过3年田间定位试验,研究了双季稻无草+翻耕+冬季免耕休闲(CK)、双季稻草焚烧还田+翻耕+冬季免耕休闲(BST)、双季稻稻草覆盖免耕+冬季高桩免耕(SNTH)、双季稻稻草覆盖免耕+冬季深埋(SNTB)和双季稻稻草还田+翻耕+冬季稻草翻埋(STB)5种周年稻草还田模式对不同层次土壤有机碳、活性碳以及碳库管理指数的影响,旨在探明双季稻田稻草高效碳管理模式,结果表明:无论是翻耕还是免耕,稻草还田均能显著提高耕层0~15 cm土壤有机碳和活性有机碳含量;稻草覆盖免耕显著增加0~5 cm土壤有机碳、活性有机碳以及土壤碳库管理指数,而双季稻稻草覆盖免耕结合冬季翻埋稻草则有利于土壤有机碳在5~15 cm积累,弥补因稻草覆盖免耕有机碳在整个耕层累积的不足。因此,认为稻田免耕覆盖稻草+冬季翻埋稻草是适合双季稻田的周年稻草还田增碳的技术模式。

关键词:双季稻;稻草还田;有机碳;碳库管理指数

引用格式:彭华,纪雄辉,吴家梅,朱坚,田发祥.不同稻草还田模式下双季稻土壤有机碳及碳库管理指数研究[J].生态环境学报,2016,25(4):563-568.

PENG Hua,JI Xionghui,WU Jiamei,ZHU Jian,TIAN Faxiang.Organic Carbon and Carbon Pool Management Index in Soil under Different Rice Straw Returning Way in Double-croping Paddy Fields [J].Ecology and Environmental Sciences,2016,25(4):563-568.

农田生态系统土壤有机碳(SOC)的转化和稳定性与土壤可持续利用及碳循环关系密切。作为反映碳循环和土壤质量、土壤健康的指标,SOC是国内外学者开展研究的重点。水稻是我国重要的粮食作物,稻草资源十分丰富,稻草作为一种廉价的有机肥料能够提高土壤肥力、改善土壤理化性状、提高农作物产量和品质以及降低施肥成本。但是目前我国秸秆资源仅有20%~36%被用作肥料,被燃烧和废弃的秸秆为45%~60%(包雪梅等,2003),这不仅浪费了有机资源,同时也污染了环境。有研究表明,若稻田仅依靠系统根系、根系分泌物和凋落物的自然作用,其有机质含量也会逐渐降低(王凯荣等,2005),因此,水田需要补充有机物料以维持土壤肥力。稻草还田是稻田重要的有机碳补充形式,秸秆还田的推广是我国农田表土有机碳含量增加的主要原因之一(Huang et al.,2006)。在稻田生态系统中,土壤耕作和秸秆还田是较为普遍的管理措施,随着社会和生产的发展,秸秆还田方式和数量都不断在变化,尤其是部分地区禁烧秸秆和留高茬直接还田技术的推广,使秸秆直接还田数量不断增加。另外,在保护性耕作条件下,少免耕和秸秆还田能增加土壤总有机碳、稳定碳和碳库指数(李琳等,2006)。因此,稻草还田和耕作措施相结合的农田固碳对低碳农业的发展具有重大意义。

土壤碳库管理指数可作为土壤有机质总量及其质量变化的较系统和敏感的监测指标,是土壤管理措施引起土壤有机质变化的重要依据。国外对碳库管理指数研究较多(Blair et al.,1995;Mnajaish et al.,2000),近年来,对不同农艺措施下水稻产量及土壤有机碳和碳库管理指数变化研究逐渐增多,如长期施肥(徐明岗等,2006;张贵龙等,2012)、秸秆还田(吴建富等,2013王丹丹等,2013)以及耕作方式(李琳等,2008;徐尚起等,2011)等管理措施下对土壤碳库管理指数影响的研究,前人的研究主要侧重于水稻季稻草还田模式对有机碳和碳库管理指数的影响,而冬闲季稻草还田的周年稻草管理对碳库管理指数的影响以及不同土壤层次土壤碳库管理指数也鲜有报道,研究土壤有机碳和碳库管理指数能明确土壤管理和施肥的科学性,探索稻田温室气体排放和碳库关系。因此,本研究对于评价南方双季稻区稻田土壤碳优化管理措施、农作物秸秆循环利用及可持续发展具有重要理论意义和实践价值。文章采用田间试验研究双季稻田稻草还田周年调控模式对不同土壤层次有机碳、活性有机碳变化及土壤碳库管理指数的影响,旨在明确双季稻田土壤碳库动态变化过程,为双季稻田稻草还田和耕作措施的出台提供理论依据。

1 材料与方法

1.1试验地点

试验地点位于湖南省长沙县干杉乡大屋组(N28°08′18″,E113°12′0″),海拔42 m,年平均温度为17.1 ℃,年降水量1500 mm,年积温(≥10 ℃)5300~6500 ℃,为南方典型的双季稻种植区。土壤类型为第四纪红壤发育的红黄泥水稻土,理化性质:土壤pH(H2O)6.1,有机碳15.7 g·kg-1,全氮1.56 g·kg-1,全磷061 g·kg-1,全钾8.7 g·kg-1,碱解氮146 mg·kg-1,有效磷7.1146 mg·kg-1,速效钾53 mg·kg-1。

1.2试验设计

田间试验始于2012年4月─2014年12月,共3年,共设置5个处理,每个处理3次重复,田间随机排列,试验小区面积为24 m2,5个处理分别为:(1)无草翻耕(CK)处理:水稻翻耕且周年稻草不还田;(2)焚烧翻耕(BST)处理:早稻翻耕稻草不还田,晚稻翻耕焚烧稻草还田,冬季休闲焚烧稻草还田;(3)稻草覆盖(SNTH)处理:早稻免耕稻草不还田,晚稻免耕覆盖早稻草还田,冬季休闲稻草留桩还田;(4)冬埋稻免(SNTB)处理:早稻免耕稻草不还田,晚稻免耕覆盖早稻草还田,冬季休闲稻草翻埋还田;(5)冬埋稻翻(STB)处理:早稻翻耕稻草不还田,晚稻翻耕稻草还田,冬季休闲稻草翻埋还田。

早、晚稻季施氮量分别为150和180 kg·hm-2,P2O5施用量分别为90和60 kg·hm-2,K2O施用量分别为90和135 kg·hm-2,氮、磷、钾肥分别为尿素、过磷酸钙和氯化钾。氮肥按照基肥∶分蘖追肥=8∶2施入稻田,磷肥、钾肥作基肥一次性施入。稻草还田均按当季稻草产量全量还田,稻草还田方式:稻草切割成约30 cm长均匀撒施土表(覆盖还田)、利用耕作与土混匀(翻耕还田)、翻埋在土壤15 cm处(翻埋还田)、机收后保留高桩并将碎草撒于表面(高桩还田)。水稻品种为湘早籼24号(早稻)和岳优9113(晚稻)。

1.3样品采集及测定指标和方法

于2014年晚稻收割后,按照5点取样法,分别采集耕层0~15 cm以及不同土壤层次0~5、5~10 和10~15 cm的土壤混合样品,捡去其中作物根系和小石头,自然风干,磨碎,备用。土壤有机碳采用K2CrO7氧化法(鲁如坤,2000)。土壤活性碳按文献(徐明岗等,2006)的方法:称量处理过的约含15 mg有机碳的土样,放入塑料瓶(100 mL)内,用25 mL 333 mmol·L-1KMnO4振荡处理1 h,振荡后4000 r·min-1离心5 min,取上清液,用去离子水按1∶250比例稀释,然后用分光光度计565 nm比色测定,根据KMnO4的浓度变化计算活性有机碳碳量,单位mg·g-1(氧化过程中1 μmol·L-1KMnO4消耗0.175 μmol·L-1或9 mg碳)。

1.4计算公式

稳态碳=总有机碳-活性碳;

碳库指数(CPI)=农田土壤有机碳/参考农田土壤有机碳;

碳库活度(A)=活性碳/稳态碳;

碳库活度指数(AI)=农田碳库活度/参考土壤碳库活度;

碳库管理指数(CPMI)=碳库指数×碳库活度指数×100;

活性有机碳效率=土壤活性有机碳/土壤总有机碳×100。

以翻耕稻草不还田(CK)处理作为参考农田土壤进行计算。

1.5数据统计与分析

试验数据采用Excel 2003和SPSS 17.0软件进行数据统计与分析,多重比较的显著性检验均采用Fisher’s LSD法。

2 结果与分析

2.1稻草还田对耕层土壤总有机碳含量的影响

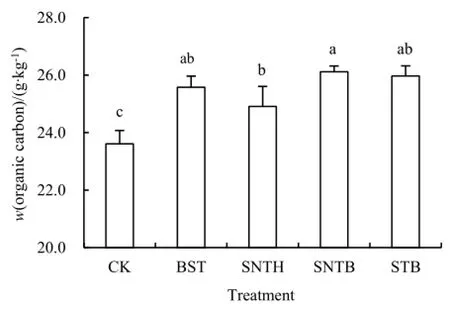

不同稻草还田处理耕层0~15 cm土壤总有机碳含量如图1。结果表明,与CK稻草不还田处理相比,稻草还田显著增加耕层0~15 cm土壤有机碳含量,增加幅度为6.3%~10.6%(P<0.05),0~15 cm土壤层总有机碳含量大小顺序为:SNTB>STB>BST>SNTH>CK。与SNTH处理相比,BST、SNTB 和STB处理均能增加耕层0~15 cm土壤总有机碳含量,其中SNTB处理显著增加土壤总有机碳。

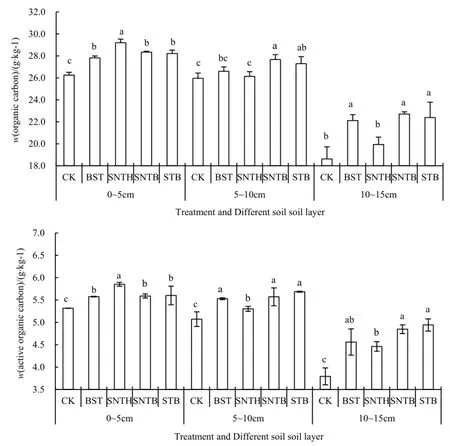

不同土壤层总有机碳含量如图2。0~5 cm土壤中,免耕处理较翻耕处理其总有机碳平均含量显著增加5.0%(P<0.05),与CK稻草不还田处理相比,稻草还田也显著增加了0~5 cm土壤总有机碳含量,增加幅度为5.9%~10.4%(P<0.05),以SNTH处理增碳效果最显著,其余稻草还田处理之间差异不显著。3年定位试验结果表明,双季稻田稻季无论是翻耕还是免耕,稻草还田均显著增加稻田0~5 cm总有机碳的积累,周年稻草覆盖免耕0~5 cm土层总有机碳的积累效果最佳,其次为稻季免耕加冬季翻埋稻草措施。

图1 不同处理土壤总有机碳含量差异Fig.1 Content of soil total organic carbon in different treatments

就5~10 cm土壤总有机碳含量而言,与CK处理相比,BST、SNTH处理有机碳含量略有增加,但差异不显著,而SNTB与STB处理增碳效果显著,增加幅度分别为5.2%(P<0.05)和5.0%(P<0.05)。稻草还田处理之间,SNTB处理较SNTH处理土壤总有机碳含量显著增加5.8%(P<0.05),表明稻季稻草覆盖免耕,冬季采取稻草翻埋措施有利于提升5~10 cm土壤总有机碳的含量。

就10~15 cm土壤总有机碳含量而言,稻草还田能够增加10~15 cm土壤总有机碳含量,除SNTH处理外,其余稻草还田处理显著增加总有机碳含量,而翻耕、免耕有机碳含量未达显著水平。不同处理之间,CK和SNTH处理有机碳含量差异不显著,均显著低于其他处理。与CK处理相比,BST、SNTB和STB处理总有机碳含量分别提高18.8% (P<0.05)、22.0%(P<0.05)和20.2%(P<0.05),SNTB处理较SNTH处理总有机碳含量显著增加13.9%(P<0.05),表明稻草还田翻耕利于有机碳在10~15 cm土层积累,稻季免耕或翻耕,结合冬季翻埋稻草均能显著增加10~15 cm土层有机碳含量,且土壤翻耕更利于有机碳在10~15 cm土壤累积。

图2 稻草还田模式下不同土壤层土壤总有机碳和活性有机碳含量Fig.2 Contents of soil total organic carbon and active carbon in different soil layer by rice straw returning

2.2稻草还田对耕层土壤活性有机碳的影响

从图2可以看出,不同稻草还田模式下耕层0~15 cm土壤活性碳含量与土壤总有机碳含量规律相同,即随土层的增加其含量显著降低,与CK处理相比,稻草还田显著增加0~15 cm土壤活性有机碳含量,增加幅度为10.5%~14.5%(P<0.05)。无论翻耕、免耕,稻草还田均能显著增加0~5、5~10和10~15 cm土壤活性有机碳,平均增幅分别为6.6% (P<0.05)、8.9%(P<0.05)和24.0%(P<0.05)。无论是否稻草还田,稻季免耕处理(SNTH和SNTB)较翻耕(CK、BST和STB)处理显著增加0~5 cm土层活性有机碳(P<0.05),但5~10和10~15 cm土层活性有机碳含量在翻耕、免耕处理间差异不显著,表现出土壤5~15 cm活性有机碳含量受耕作方式影响较小。在稻草还田各处理中,稻季免耕SNTH处理较其他稻草还田处理(BST、SNTB和STB)显著增加0~5 cm土层活性有机碳含量,但其5~10 和10~15 cm土层活性有机碳含量则低于其他稻草还田处理,而SNTB、STB处理均显著增加10~15 cm土壤活性有机碳含量,表明稻季稻草覆盖免耕不利于10~15 cm层土壤有机碳的累积,可以通过冬闲季翻埋稻草措施来弥补,该措施能够达到周年稻草还田翻耕措施对10~15 cm土壤活性有机碳累积的效果。

土壤中活性有机碳占土壤总有机碳的百分比反映了土壤有机碳质量,稻草还田主要显著增加了5~15 cm土壤层活性有机碳效率,对0~5 cm土壤活性有机碳效率增加效果并不明显(表2),可能与土壤表层有机碳的不稳定性有关。不同处理之间,10~15 cm土壤层中土壤活性有机碳效率大小顺序为:SNTH>STB>SNTB>BST>CK,表明稻草还田加上少耕、免耕措施对5~15 cm土壤有机碳质量具有明显提高作用。

2.3稻草还田对土壤碳库管理指数的影响

周年稻草还田调控模式对土壤碳库管理指数具有一定的影响,见表1。总体而言,稻草还田有利于提升耕层土壤有机碳、活性有机碳、稳态碳、碳库指数以及碳库管理指数。0~5 cm表层土壤碳库活度(CPI)差异没有达到显著水平,土壤碳库管理指数(CPMI)除SNTH处理较CK处理显著增加9.8%(P<0.05)外,其余各处碳库管理指数增加效果不显著,表明周年稻草覆盖免耕稻草仅显著增加表层0~5 cm土壤碳库。稻草还田各处理土壤5~10 cm碳库活度较稻草不还田显著增加,增加幅度为5.0%~8.4%(P<0.05),与CK处理相比,SNTB、STB和BST处理显著增加碳库管理指数,增加幅度为5.7%~15.6%(P<0.05),10~15 cm土层中,SNTH 和SNTB处理较其余各处理显著增加土壤碳库活度,表明稻田土壤碳库受稻草还田和耕作措施的影响大于表层土壤,土壤层中碳库管理指数顺序为SNTB>STB>BST>SNTH>CK,与SNTH处理相比,SNTB显著增加土壤碳库管理指数,表明稻季稻草覆盖免耕,冬季进行稻草深埋能有效提高10~15 cm土层碳库管理指数。

3 讨论

表1 不同处理对土壤活性有机碳含量、有效率以及土壤碳库管理指数的影响Table 1 Effect of soil active organic carbon and availability of active carbon and carbon pool management index in defferent treatment

3.1稻草还田对土壤有机碳的影响

稻草还田是通过增加土壤有机碳的直接输入实现增碳效果,稻草还田增加了外源有机物的投入,为微生物提供充足的碳源,提高微生物活性,微生物分解的有机质以及秸秆腐解物是活性碳组分的主要来源。本研究表明,稻草还田显著增加耕层土壤有机碳及活性有机碳含量,增加幅度分别为6.3%~10.6%(P<0.05)和10.5%~14.5%(P<0.05),与前人研究结果相似(吴家梅等,2010;曾研华等,2011)。同时,土壤有机碳和活性有机碳随土层的增加呈递减趋势,规律与盛浩等(2013)、李琳等(2006)研究相似。不同模式中,稻季免耕的SNTB处理较SNTH处理显著增加有机碳含量,表明冬季翻埋稻草能够显著增加土壤0~15 cm总有机碳含量,主要原因可能是冬闲季稻草翻埋时期气温较低,微生物活性减弱,减缓了稻草的矿化,保存了大量有机物质,次年稻季免耕措施也减少了因土壤翻动导致的有机碳氧化和矿化,减少了其损失。研究中发现,稻草还田方式对耕层土壤有机碳含量影响较大,周年稻草覆盖免耕措施土壤有机碳及活性有机碳呈土壤表层富集现象,原因可能是免耕避免了土壤扰动,减少了土壤微生物的保护性物质释放,缓解了土壤有机质的氧化和矿化,而稻草还田翻耕则利于土壤亚表层有机碳的累积,这与前人结果一致(何莹莹等,2010);而周年稻草焚烧翻耕还田也能够提升耕层0~15 cm有机碳及活性有机碳,结果与刘天学等(2003)研究报道稻草焚烧还田降低了土壤有机质含量结论相悖,可能原因是稻草焚烧灰分里含有一定量的有机碳(马静等,2008),是否因为水稻生长利用了这部分有机物质,使水稻生长旺盛,收获后根茬残留增多,从而增加了土壤有机碳含量,还需进一步研究。而且,焚烧稻草还田措施造成有机质的大量损失,又引起了新的环境问题,是一项不可取稻草还田措施。

翻耕改善土壤通气性,增强微生物活动,增加土壤有机质与空气的接触面积,因此通常会导致土壤有机质降解过程加速。传统的耕作方式破坏土壤团聚结构,改变土壤的通气性和孔性,使其温度、水分状况得以改善,从而使微生物活性提高,加速了土壤有机碳的分解。本研究得出,耕层土壤的分层现象受稻草还田影响较大,而受耕作措施影响较小,与李琳等(2006)研究结论相悖,主要是由于本研究土壤层次较浅(耕层土壤0~15 cm),且分层较多,土壤耕作使土壤搅动混合比较均匀,缩小了土壤层之间的差异性,而李琳等研究土壤0~20 cm,可能土壤深度对耕作措施影响的效应更明显。稻田采取覆盖免耕措施对增加土壤表层有机碳效果明显,但覆盖在稻田表层土壤有机碳易被微生物利用,覆盖还田较翻埋还田增加了稻草碳的矿化,不利于稻田土壤固碳(王媛华等,2011)。另外,李新举等(2001)研究表明,深埋15 cm秸秆腐解速度较慢,因此,我们连续3年进行了稻季免耕、冬闲季翻埋稻草措施的尝试,结果表明该方式有效增加土壤对有机碳的累积,主要原因可能是,冬闲季进行稻草翻埋,由于气温较低,微生物活性减弱,减缓了稻草的矿化,保存了大量有机物质,次年稻季免耕措施也减少了因土壤翻动导致的有机碳氧化和矿化。

3.2稻草还田对土壤碳库管理指数的影响

CPMI是反映土壤碳素动态变化灵敏而有效的指标,为培肥地力、增加土壤活性碳含量提供了量化依据。3年稻草还田定位试验表明,稻草还田提升土壤有机质输入,增加土壤有机碳和活性有机碳,增加土壤碳库管理指数,这与前人研究结论一致(陈尚洪等,2008;展茗等,2009)。其原因可能是稻草腐烂分解,增加土壤微生物数量,提高微生物的活度,养分进入土壤活性碳库,有助于土壤活性碳库的积累(王丹丹等,2013)。稻草还田提高土壤碳库管理指数还与耕种年限(蔡太义等,2011)、稻草还田量(吴建富等,2013)和耕作方式(王桂林等,2012)等关系密切。本研究中,在双季稻等量稻草还田下,免耕覆盖仅显著增加耕层土壤0~5 cm土壤碳库管理指数,而对5~15 cm亚表层土壤碳库管理指数提升不显著,而其余稻草还田措施对碳库管理指数的影响则主要表现在5~15 cm土壤亚表层,这可能与耕作有关(罗友进等,2007),翻耕措施有利于深层土壤有机碳的累积(吴家梅等,2010),稻季免耕加冬闲季稻草翻埋更有效提升土壤碳库管理指数,稻季免耕覆盖还田,配合冬季稻草翻埋还田,既增加土壤深层有机质,减少了因免耕导致的不同土层有机碳库分布不均,并显著增加土壤碳库管理指数。

4 结论

通过3年的定位试验,研究双季稻稻草还田周年调控模式对土壤有机碳和碳库管理指数的影响,结果表明,(1)稻田0~15 cm土壤有机碳和活性有机碳均随土层的加深而显著减少,无论翻耕还是免耕,稻草还田均显著提高耕层0~15 cm土壤有机碳和活性有机碳含量,0~15 cm土壤有机碳和活性有机碳含量受稻草还田影响较耕作措施大;(2)稻草覆盖免耕显著增加0~5 cm土壤有机碳、活性有机碳以及土壤碳库管理指数,而稻草还田翻耕和冬季翻埋稻草有利于土壤有机碳在土壤5~15 cm积累,稻季免耕覆盖结合冬季翻埋稻草措施能够有效弥补因周年稻草覆盖免耕仅表层有机碳积累的不足,是双季稻值得推行的一项周年稻草还田模式。

参考文献:

BLAIR G J,LEFROY RDB,LISLE L.1995.Soil carbon fractions based on their degree of oxidation and the development of a carbon management index for agricultural system [J].Australian Journal of Agricultural Research,46(7):1459-1466.

HUANG Y,SUN W J.2006.Changes in topsoil organic carbon of croplands in mainland China over the last two decades [J].Chinese Science Bulletin,51(7):760-763.

MNAJAISH K M,VORONEY R P,SEN U.2000.Soil organic carbon stocks,storage profile and microbial biomass under different crop management systems in a tropical agricultural ecosystem [J].Biology and Fertility of Soil,32(4):273-278.

包雪梅,张福锁,马文奇.2003.我国作物秸秆资源及养分循环研究[J].中国农业科技导报,5(增刊):14-17.

蔡太义,黄耀威,黄会娟,等.2011.不同年限免耕秸秆覆盖对土壤活性有机碳和碳库管理指数的影响[J].生态学杂志,30(9):1962-1968.

曾研华,吴建富,潘晓华,等.2011.不同稻草还田方式下土壤碳库管理指数的研究[J].中国农学通报,27(30):77-81.

陈尚洪,朱钟麟,刘定辉,等.2008.秸秆还田和免耕对土壤养分及碳库管理指数的影响研究[J].植物营养与肥料学报,14(4):806-809.

何莹莹,张海林,孙国峰,等.2010.耕作措施对双季稻田土壤碳及有机碳储量的影响[J].农业环境科学学报,29(1):200-204.

李琳,李素娟,张海林,等.2006.保护性耕作下土壤碳库管理指数的研究[J].水土保持学报,20(3):106-109.

李琳,伍芬琳,张海林,等.2008.双季稻区保护性耕作下土壤有机碳及碳库管理指数的研究[J].农业环境科学学报,27(1):248-253.

李新举,张志国,李贻学.2001.土壤深度对还田秸秆腐解速度的影响[J].土壤学报,38(1):135-138.

刘天学,纪秀娥.2003.焚烧秸秆对土壤有机质和微生物的影响研究[J].土壤,35(4):347-348.

鲁如坤.2000.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社:4.

罗友进,王子芳,高明,等.2007.不同耕作制度对紫色水稻土活性有机质及碳库管理指数的影响[J].水土保持学报,21(5):55-58,81.

马静,徐华,蔡祖聪,等.2008.焚烧麦秆对稻田CH4和N2O排放的影响[J].中国环境科学,28(2):107-110.

盛浩,周萍,袁红,等.2013.亚热带不同稻田土壤微生物生物量碳的剖面分布特征[J].环境科学,34(4):1576-1582.

王丹丹,周亮,黄胜奇,等.2013.耕作方式与秸秆还田对表层土壤活性有机碳组分与产量的短期影响[J].农业环境科学学报,32(4):735-740.

王桂林,曹鹏,刘章勇.2012.保护性耕作对土壤养分及碳库管理指数的影响[J].环境科学与技术,35(8):71-73.

王凯荣,刘鑫,周卫军,等.2005.有机物料循环对红壤稻田系统有机质积累的贡献研究[J].中国生态农业学报,13(2):106-109.

王媛华,苏以荣,李杨,等.2011.稻草还田条件下水田和旱地土壤有机碳矿化特征与差异[J].土壤学报,48(5):979-987.

吴家梅,彭华,纪雄辉,等.2010.稻草还田方式对双季稻田耕层土壤有机碳积累的影响[J].生态环境学报,19(10):2360-2365.

吴建富,曾研华,潘晓华,等.2013.稻草还田方式对双季稻产量和土壤碳库管理指数的影响[J].应用生态学报,24(6):1572-1578.

徐明岗,于荣,孙小凤,等.2006.长期施肥对我国典型土壤活性有机质及碳库管理指数的影响[J].植物营养与肥料学报,12(4):459-465.

徐尚起,张明园,孙国锋,等.2011.耕作方式对稻田土壤有机碳组分含量及其分布的影响[J].农业环境科学学报,30(1):127-132.

展茗,汪金平,乐丽鑫,等.2009.短期免耕对稻田土壤活性有机碳库的影响[J].湖北农业科学,48(4):834-837.

张贵龙,赵建宁,宋晓龙,等.2012.施肥对土壤有机碳含量及碳库管理指数的影响[J].植物营养与肥料学报,18(2):359-365.

Organic Carbon and Carbon Pool Management Index in Soil under Different Rice Straw Returning Way in Double-croping Paddy Fields

PENG Hua1,2,3,JI Xionghui2,3,WU Jiamei1,2,3,ZHU Jian1,2,3,TIAN Faxiang2,3

1.Institute of Soil and Fertilizer,Hunan Academy of Agricultural Sciences,Changsha 410125,China;2.Longping Branch of Graduate School of Central South University,Changsha 410125,China;3.Ministry of Agriculture Key Laboratory of Agriculture Environment in Middle Reach Plain of Yangtze River,Changsha 410125,China;4.Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops in China,Changsha 410125,China

Abstract:A 3-year field located experiment was conducted to study the effects of different rice straw returning ways on soil organic carbon,active organic carbon and soil carbon pool management index (CPMI) in different layer and to investigate a efficient carbon management mode under a double rice-cropping system.Five treatments included no straw and tillage (CK),incinerated burned straw returning and tillage (BST),coverd rice straw returning and no tillage and high stake (SNTH),coverd rice straw returning and no tillage and bury straw (SNTB),rice straw returning and tillage and bury straw (STB).The result indicated that total organic carbon (TOC) and active organic carbon (AOC) pool were decreased with deeper layer.Whether tillage or not,0~15 cm soil organic carbon and active organic carbon contents was significantly improved by straw incorporation.The 0~5 cm soil organic carbon,active organic carbon and soil carbon pool management index was increased significantly by coverd rice straw returning with no tillage measure.Based on this mode of rice straw returning,then burying straw in winter was beneficial to soil organic carbon and can increase carbon manegement index in 5~15 cm soil layer.This is an effectively way to compensate for the shortage of organic carbon accumulation in surface under the straw mulching and no tillage treatment.It is considered a suitable straw returning technology model for double-cropping systems.

Key words:double-crop rice system; rice straw returning to paddy soil; organic carbon; carbon pool management index

DOI:10.16258/j.cnki.1674-5906.2016.04.003

中图分类号:S153.6; X144

文献标志码:A

文章编号:1674-5906(2016)04-0563-06

基金项目:国家科技支撑计划项目(2013BAD11B02);国家自然科学基金项目(31300413)

作者简介:彭华(1982年生),男,助理研究员,博士研究生,主要研究方向农业生态环境。E-mail:phlove10@163.com

*通信作者:纪雄辉,研究员,研究方向农业环境。E-mail:jixionghui@sohu.com

收稿日期:2016-03-04