应用型本科院校环境科学专业人才培养方案修订的实践与探索

——以仲恺农业工程学院为例

2016-06-27雷泽湘李永胜陶雪琴杜建军

雷泽湘,李永胜,陶雪琴,杜建军

(仲恺农业工程学院环境科学与工程学院,广东 广州 510225)

应用型本科院校环境科学专业人才培养方案修订的实践与探索

——以仲恺农业工程学院为例

雷泽湘,李永胜,陶雪琴,杜建军

(仲恺农业工程学院环境科学与工程学院,广东 广州 510225)

[摘要]仲恺农业工程学院环境科学专业经过多年的教学改革与实践探索,建立了一套与应用型本科院校人才培养目标定位一致、较为完善的人才培养方案。介绍了该校环境科学专业人才培养方案的修订历程及指导思想,阐述了修订新版环境科学专业人才培养方案的具体举措,包括如下内容:进一步明确本专业的人才培养目标;强化实验与实践教学;根据行业特点和就业需求,灵活设置专业选修课程模块;发挥学科优势,突出专业特色。

[关键词]应用型本科院校;环境科学专业;人才培养方案

仲恺农业工程学院的环境科学专业于2007年经广东省教育厅批准成立并于当年开始招生。到目前为止,该专业已历经8年的办学历程。仲恺农业工程学院的环境科学专业最初的人才培养方案是参考相关院校的环境科学专业人才培养方案而制定,自2009年开始,每间隔2年就对环境科学专业人才培养方案进行一次修订。在修订前,首先,注重了解当前环境科学专业的国内外动态和发展前景;其次,组织专业教师到省内外相关院校进行调研学习,不断吸收其办学经验,同时到与环境科学专业相关的用人单位调研毕业生的工作情况。在此基础上,充分考虑广东省尤其是珠三角地区的实际发展需要,结合仲恺农业工程学院的办学定位和人才培养目标,根据我国环境保护、监测、治理等方面人才的实际需要,逐步制定了具有特色和较为完善的环境科学专业人才培养方案。笔者对应用型本科院校环境科学专业人才培养方案的修订进行了探讨,以期为培养适应经济社会发展需求的应用型人才培养提供借鉴和参考。

1环境科学专业人才培养方案的修订情况

自2007年开始编制环境科学专业人才培养方案,到2014年为止,仲恺农业工程学院已经完成了4次修订工作,制定了5个版本的人才培养方案。

1.1各版本环境科学专业人才培养方案概况

最初环境科学专业人才培养方案是2007版本,主要包括培养目标、培养要求、主要课程、学制时间分配、毕业基本要求等,其中学时学分构成如表1所示(课程按照必修课和选修课2大板块进行设置,必修课包括公共课、基础课、专业基础课和专业课,选修课包括专业选修课和全校公选课。毕业所需最低学分为168学分,其中理论教学为140学分,实践教学为28学分[1])。

表1 2007版本学时学分构成表

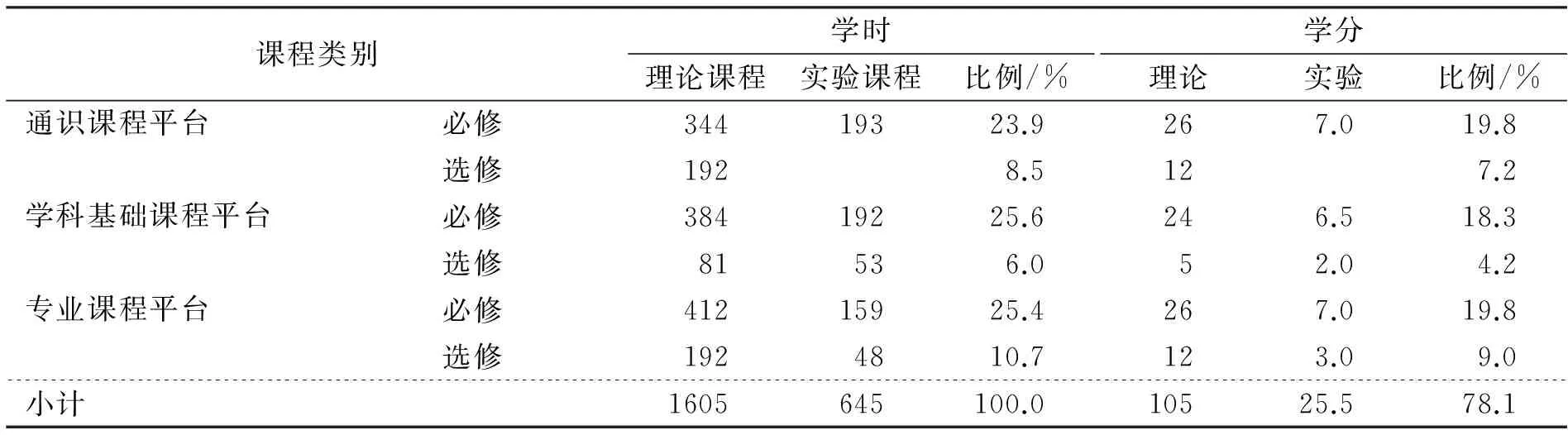

2009年,根据仲恺农业工程学院的要求,对环境科学专业人才培养方案则进行了较大调整,将课程分为4个基本平台,即通识课程平台(必修、选修)、学科基础课程平台(必修、选修)、专业课程平台(必修、选修)和实践教学平台(课内、课外)。与2007版本相比,2009版本不只在形式上发生了变化,对结构进行了调整,而且进一步丰富了课程内容,如在学科基础课程平台增加了《数学建模》、《资源科学概论》等课程;在专业课程平台增加了《现代环境仪器分析》、《恢复生态学》等课程;在实践教学平台增加了《德育实践》、《资源环境生态综合实习》等课程。由于2009版本按照环境科学专业课程体系的知识结构层次和学习规律的要求来确定各门课程的地位和作用,因而能够较好地组织和合理安排各门课程。以后,2011、2013和2014版本的修订同样将课程分为4个基本平台,其中2014版本的学时学分构成表如表2所示。

表2 2014版本学时学分构成表

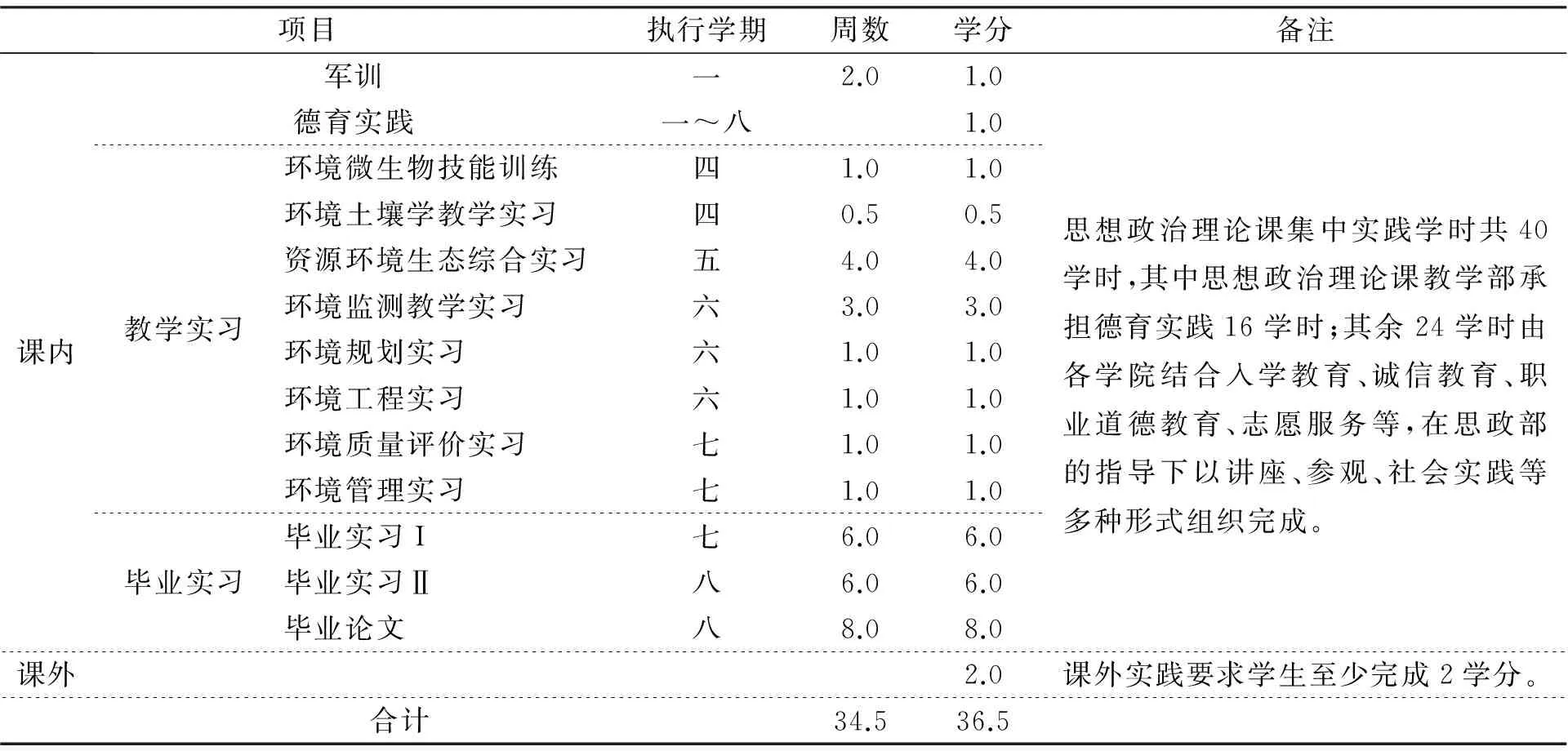

注:毕业所需最低学分为167;毕业所需最低学时为2250学时。实践教学平台包括课内(34.5学分)和课外(2学分)两部分。

1.2几种版本的环境科学专业人才培养方案比较

与2007版本相比,2009、2011、2013、2014年分别对环境科学专业人才培养方案的修订都有改进。以2007版本和2014版本为例,最低毕业学时从2550(2007版本)降到2250(2014版本),总学时减少300,其中理论学时由2197降到1605;实验部分的学时则大幅增加,由353(2007版本)增加到645(2014版本);教学实习课程由4门(2007版本)增为7门(2014版本)(增加的课程分别为环境微生物技能训练(1周)、环境土壤学教学实习(0.5周),资源环境生态综合实习(4周)),实习时间由9周(2007版本)增加到11.5周(2014版本);毕业实习由6周(2007版本)增加到12周(2014版本)。此外,增设了多个专业选修模块供学生选择。2014版本环境科学专业实践教学平台如表3所示。

表3 2014版本环境科学专业实践教学平台

2新版环境科学专业人才培养方案修订的指导思想

环境科学专业人才培养方案首先必须符合我国《高等教育法》的有关规定。首先,方案中的课程体系必须反映社会主义教育的性质,根据培养目标和培养模式的要求,与时俱进地更新教学内容。其次,应有利于学生在德、智、体、美等方面的全面发展,并将素质教育和能力培养贯穿于人才培养的始终。第三,应根据学校和专业的实际情况,在课程设置上,既要体现宽口径专业人才的培养目标,又要重视发挥专业优势,突出专业特色[2]。根据上述情况,仲恺农业工程学院明确了修订环境科学专业人才培养方案的指导思想,即认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020)》、《广东省中长期教育改革和发展教育规划纲要(2010~2020)》和《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008~2020年)》,以广东经济社会发展对人才的需求为导向,遵循高等教育教学规律和人才成长规律,优化课程体系,改革人才培养模式,培养基础扎实、知识面广、具有创新精神和实践能力的高素质应用型和复合型人才。

3修订新版环境科学专业人才培养方案的主要举措

3.1进一步明确专业人才培养目标

2014版环境科学专业人才培养方案明确指出:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美等方面全面协调发展,具备系统的环境科学基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的科技创新精神和团队合作能力,能在环境科学及相关学科技术领域的企事业单位和行政部门从事环境监测、环境评价、环境管理、环境规划、环境污染治理等方面的研究、开发和管理的高素质应用型人才。其培养特色为注重实践、突出专业技能和创新精神培养,着重培养学生在环境监测、环境质量评价、环境规划与管理等方面的实践能力。

3.2强化实验与实践教学

构建以“课程实验-课程实习或设计-社会实践与科技创新-毕业实习和生产实习-毕业论文或毕业设计”为主线的实践教学体系。在总学时减少的情况下,只是大量减少了理论课学时,而实验、实习学时则大幅增加。如《环境科学导论》课程的学时由45减为16,《自然地理基础》课程的学时由63减为32,《环境微生物学》课程的学时由72减为56,《环境化学》课程的学时由54减为40,《环境土壤学》理论由54减为24,《环境质量评价》课程的学时由54减为40,《环境管理》与《环境规划》课程的学时均由54减为32。专业必修课中,《环境生态学》课程增加实验学时16,《环境生物学》课程增加实验学时18,《环境土壤学》课程增加实验学时16,《环境统计学》课程增加实验学时8。专业选修课中,《生物监测》课程增加实验学时12,《无公害农产品质量分析》课程增加实验学时24,《室内污染检测与控制》课程增加实验学时8,《环境有机污染物检测技术》课程增加实验学时12,《环境信息系统》课程增加实验学时16,《固体废弃物处理与处置》课程增加实验学时8。同时,加强了综合性、设计性实验,以培养学生分析问题和解决问题的能力。教学实习中,“环境微生物技能训练”增加1周,“环境土壤学教学实习”增加0.5周,“资源环境生态综合实习”增加4周。毕业实习由6周增加到12周。

新版人才培养方案还明确要求学生至少完成课外实践2学分,根据《仲恺农业工程学院本科学生课外创新实践学分实施细则》认定。同时鼓励学生在老师的指导下申请本校、广东省和国家级的创新、创业基金,鼓励学生踊跃参加科研项目和课外社会实践活动等。这些措施强化了老师对学生创新意识、创新能力的培养,并取得了良好的效果。据不完全统计,近几年来,环境科学专业的学生获得多项技能竞赛、创业大赛奖励(如莫智杰等获全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖,陈仪萍等获广东省第九届挑战杯三等奖,施颖娜等获广东工业大学学生实践技能竞赛一等奖,温国雄等获广东大学生创业计划竞赛铜奖,黄渊等获仲恺第二届创业大赛二等奖);共申请了国家、广东省和校级创新、创业基金20余项(如环保型太阳能组合生态浮床的研制、广州市富营养化景观水体的人工湿地修复研究、绿色环保保水缓释肥料的增产效应与环保效应的研究等)、发表论文10篇(如广东省部分农村地区农药施用现状调查、瓜子壳和花生壳吸附去除亚甲基蓝染料的影响研究等)、获得国家专利多项。

在暑期,学生们在老师的指导下积极参加社会实践活动,取得了不少收获。如林煜丹等组成的“仲恺携爱点绿服务队”荣获中国环境科学学会颁发的2012年度“大学生志愿者千乡万村环保科普活动”示范小分队称号,同时林煜丹同学荣获2012年度“大学生志愿者千乡万村环保科普行动”十佳志愿者;“仲恺绿传万家”实践服务队荣获广东省环境科学学会颁发的2013年度“大学生志愿者千乡万村环保科普活动”优秀小分队称号,撰写的报告被中国环境科学学会评为2013年“大学生志愿者千乡万村环保科普行动”优秀调研报告等。

与此同时,注重与社会实际应用相结合,与企业建设联合实验室,建立具有专业特点的稳固实践教学基地,开展校企合作。现已将签约的10多个校外实习基地(如广州市海洋与渔业环境监测中心、广州市污水治理有限责任公司、河源市城南生活污水处理厂等)形成多方面合作基地,对未签约但有合作的校外实习基地(如环境保护部华南环境科学研究所、中国水产科学研究院珠江水产研究所等)将其发展为固定的实习基地。按照“互惠互利、共同发展”的原则,联合培养,共同指导学生开展课程实习、毕业实习和毕业论文等。经过几年的实践探索,效果明显,深受广大师生的好评。

3.3根据行业特点和就业需求,灵活设置专业选修课程模块

在新人才培养方案中,根据环境科学行业特点和就业需求,设置了专业选修模块:环境监测模块,环境评价与规划管理模块和环境污染治理模块等。这些具有不同代表课程的选修课程模块,旨在进一步拓展学生的选择空间,适应现代大学生个性发展的需要,从而更好地体现环境科学专业的选择性和多样性。选修课程模块是在专业必修课的基础上为满足学生的不同兴趣和需要而设置的,是必修课的进一步拓展和延伸,适应面较广,能较好地体现环境科学专业课程的选择性、层次性。环境监测模块主要包括生物监测、无公害农产品质量分析、农产品安全生产与认证、室内污染检测与控制、环境有机污染物检测技术、水污染连续自动监测、烟尘烟气连续自动监测等课程,学生通过该模块的学习,可了解环境监测的多种方法,进一步训练实验技能,为将来从事环境监测工作打好基础;环境评价与规划管理模块主要包括环境气象学、环境水文学、环境信息系统、环境系统工程、环境法学、工程经济学、水土保持方案的编制、环境影响评价案例分析等课程,学生通过该模块可学习多种法律法规,进一步了解环境评价与规划管理的重要作用,重视从源头预防环境污染和生态破坏的重要性;环境污染治理模块主要包括农业生态环境治理、固体废弃物处理与处置、环境修复技术、物理性污染控制工程、水污染控制工程、大气污染控制工程等课程,通过该模块的学习,学生可了解环境污染治理的多种途径,进一步认识环境污染与人类生活的密切关系,为贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”的原则以及促进循环经济的发展、资源节约型和环境友好型社会的建设做出自己的贡献。

3.4发挥学科优势,突出专业特色

仲恺农业工程学院环境科学专业是在依托环境工程专业、土化、植保等学科师资队伍和教学条件基础上成立的。环境科学学科是仲恺农业工程学院的重点学科,在农用化学品与生态环境、工农业废弃物的资源化利用、人工湿地与生态浮床污水处理技术等研究领域在广东处于领先水平。如“新型节水保肥复合基质的示范推广”项目2010年获广东省农业技术推广二等奖,“新型节水保/控肥复合基质的研制与应用示范”项目2011年获广东省科技进步二等奖;主持完成了广东省科技计划项目“人工湿地与生态浮床技术在村镇污水处理中的应用”、农业部重点实验室开放基金“沟渠人工湿地复合系统处理农业面源污染的研究”、广州市科技计划“人工湿地污水处理技术科普宣传”,主持国家基金“纳米改性填料强化垂直流人工湿地脱氮的机理”、广州市重点实验室开放基金“利用复合生态浮床净化水禽养殖水的研究”等项目,完成了广东省环保厅专项“仁化县董塘镇凡口铅锌矿周边地区铅含量调查及风险评估”研究;取得了“一种垂直流人工湿地纳米填料净化装置及其配比方法”、“一种纳米混合填料人工湿地的净化试验装置”、“简易生态浮床”、“新型环保浮床”和“新型太阳能生态浮床”等多项国家专利。上述工作为推动地方社会经济的发展做出了一定的贡献,同时也逐步形成了自己的专业优势和特色。

在环境科学专业人才培养方案的修订过程中,充分考虑到学校和专业的实际情况,认真研究了环境科学专业在农业生态环境、废弃物资源化利用、人工湿地与生态浮床技术等研究领域的优势,并结合珠三角地区的环境污染现状(如大部分土地都受到重金属的污染,部分农产品收到影响;禽畜养殖污染日益严重;农药施用强度逐年加大,化肥施用水平高于全国平均水平,远远超出发达国家设定的安全上限)。为此,在环境科学专业人才培养方案中增加了《环境土壤学》课程教学实习、开设了《农产品安全生产与认证》、《无公害农产品质量分析》、《农业生态环境治理》、《固体废弃物处理与处置》等专业选修课,通过发挥学科优势,体现人才培养立足地方并为地方经济建设服务的指针[3]。

4结语

人才培养方案是人才培养目标与培养规模的具体化、实践化,是人才培养的实施蓝图。因此,构建符合培养目标要求、整体优化的培养方案,是人才培养模式改革的重要环节[4]。通过多年的教学实践与探索,仲恺农业工程学院逐步完善了环境科学专业人才培养方案。该方案体现了强化专业基础、拓宽专业方向、重视专业技能、突出专业特色的基本原则,取得了良好的效果。今后,应继续努力,根据地方社会经济发展的实际需求,不断完善人才培养方案,优化课程设置,充实教学内容,以进一步提高人才培养质量,更好地满足经济社会发展对应用型人才的需求。

[参考文献]

[1]雷泽湘,周遗品,谢勇,等.“环境科学专业人才培养方案”的修订探索[J].仲恺农业工程学院学报,2010,23(2):67~69.

[2]方玉娉,陈秀梅.我国本科院校人才培养方案的构建[J].中国电力教育,2010,(6):52~53.

[3]许青云.新建地方本科院校转型发展势在必行[J].高等农业教育,2014,(10):5~7.

[4]鹿晓阳,柴琦,吴亚男,等.人才培养方案的构建与实施[J].中国成人教育,2007,(20):63~65.

[收稿日期]2015-11-16

[基金项目]仲恺农业工程学院2014年度本科教学“质量工程”环境科学专业综合改革试点项目。

[作者简介]雷泽湘(1965-),男,博士,教授,主要从事环境生态学的教学与研究,leizexiang@sina.com。

[中图分类号]G642

[文献标识码]A

[文章编号]1673-1409(2016)15-0083-05

[引著格式]雷泽湘,李永胜,陶雪琴,等.应用型本科院校环境科学专业人才培养方案修订的实践与探索——以仲恺农业工程学院为例[J].长江大学学报(自科版) ,2016,13(15):83~87.