受助贫困生感恩意识、主观幸福感水平分析及提升途径探索

——基于武汉市某高校样本的实证研究

2016-06-23李倩武汉理工大学学工部湖北武汉430070

李倩(武汉理工大学学工部,湖北 武汉 430070)

受助贫困生感恩意识、主观幸福感水平分析及提升途径探索

——基于武汉市某高校样本的实证研究

李倩

(武汉理工大学学工部,湖北 武汉 430070)

摘要:通过对武汉某高校受助贫困大学生进行问卷调查研究发现,当前受助贫困大学生的感恩意识和主观幸福感水平两者之间呈相关性。研究发现,受助贫困大学生总体感恩意识是积极正向的,女生的感恩水平显著高于男生,文科生的感恩水平显著高于理工科学生;受助贫困大学生的主观幸福感处于中等偏上水平,农村家庭学生的主观幸福感显著低于城镇家庭学生;感恩意识对主观幸福感有显著的预测作用。根据研究结果,可对高校受助贫困生思想政治教育工作有进一步的对策和建议。

关键词:受助贫困生;感恩;主观幸福感

贫困问题,是指由于贫穷所直接导致或间接衍生的一系列社会问题。我国政府出台了一系列扶贫政策措施,而教育扶贫就是其中的一项重要举措。目前我国建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、学费补偿贷款代偿、新生入学资助、勤工助学、校内奖助学金、困难补助、伙食补贴、学费减免等“多元混合”的资助体系,同时实施新生入学“绿色通道”制度,为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了保证。2013年,政府、高校及社会设立的各类政策措施共资助全国普通高等学校学生3724.07万人次,资助总金额574.11亿元,比2012年增加26.28亿元,增幅4.80%。[1]除经济状况以外,贫困大学生也是心理困惑较多、亟需更多心理援助的一个群体。孙永明、钱秋源的调查发现,有24.1%的贫困大学生有明显心理问题,高于普通大学生的比例。[2](p383-384)高校贫困生资助是一个系统工程,应从经济资助和情感关怀两方面入手,帮助他们在学业上成才,生活上自立,心理上成熟。

在思想情感上关心帮助贫困大学生,提高思想政治教育工作的成效,首先需要充分了解和摸清贫困大学生思想情感的特点和现状。感恩与主观幸福感就是研究思想情感状况的两个重要指标。在研究中,学者一般将感恩视为一种情感特质,即个体在认识到施恩者所给予自己的恩惠或帮助基础上产生的一种感激并力图有所回报的情感特质。[3](p62-69)国内外学者对感恩的研究发现感恩与个体的幸福感、身心健康、亲社会行为、认知活动等方面都有比较显著的相关。[4](p19-23)主观幸福感是一种主观精神层面的体验,是指主体主观上对自己已有和期望的生活状态相符合的一种肯定的态度和感受,是个体根据自己的标准对其生活质量进行综合评价后的一种积极体验。[5](p99-100)主观幸福感在一定程度上能反映个体的心理健康水平。

对感恩意识和主观幸福感水平的调查研究将有助于思想政治教育工作者更好地掌握当前受助贫困生的思想状况和心理状态,为有针对性地开展思想政治教育活动提供理论依据。

一、调查对象与方法

为摸清高校受助贫困生的感恩、主观幸福感及两者间的关系,本研究开展了一次专门性问卷调查。调查的对象为武汉某重点高校的受助贫困本科生。自2015年3月至4月,从学校资助中心的数据库中随机抽样选取了300名受助贫困生进行问卷调查。共发放问卷300份,回收有效问卷274份,问卷的有效回收率为91.33%。

为调查被试者的感恩意识,采用了张萍编制的《特质性感恩情感问卷》。[4](p154)该问卷包括感恩敏感性、感恩强度、感恩持续性三个因子,共13个小题。每个问题设定了“完全不符合、基本不符合、有点不符合、有点符合、基本符合和完全符合”6级选项,分别计1-6分,得分越高表示被调查者的特质性感恩情感水平越高。该问卷有良好的信度和效度,内部一致性系数为0.829,稳定性系数为0.840。[4](p50)

为调查被试者的主观幸福感,采用了迪纳(Diener)等编制、郑雪等修订的《国际大学调查表》中的《总体幸福感量表》。该量表共有5个题项,分别计1-9分,得分越高表示被调查者的主观幸福感水平越高。

同时,本研究还选择了性别、年级、专业、是否独生子女、是否担任学生干部、是否来自农村家庭等个体背景变量,并对贫困生的受助态度进行了调查。

调查数据采用SPSS 15.0进行统计分析。

二、调查数据统计

1.调查对象的一般情况。

在有效回收的274份问卷中,有男生172人,女生102人;本科一年级学生134人,二年级学生75人,三年级学生65人;理工科学生223人,文科学生51人;中共党员(含预备党员)34人,共青团员236人,其他学生4人;来自城镇家庭的学生32人,来自农村家庭的学生242人;独生子女56人;学生干部141人。

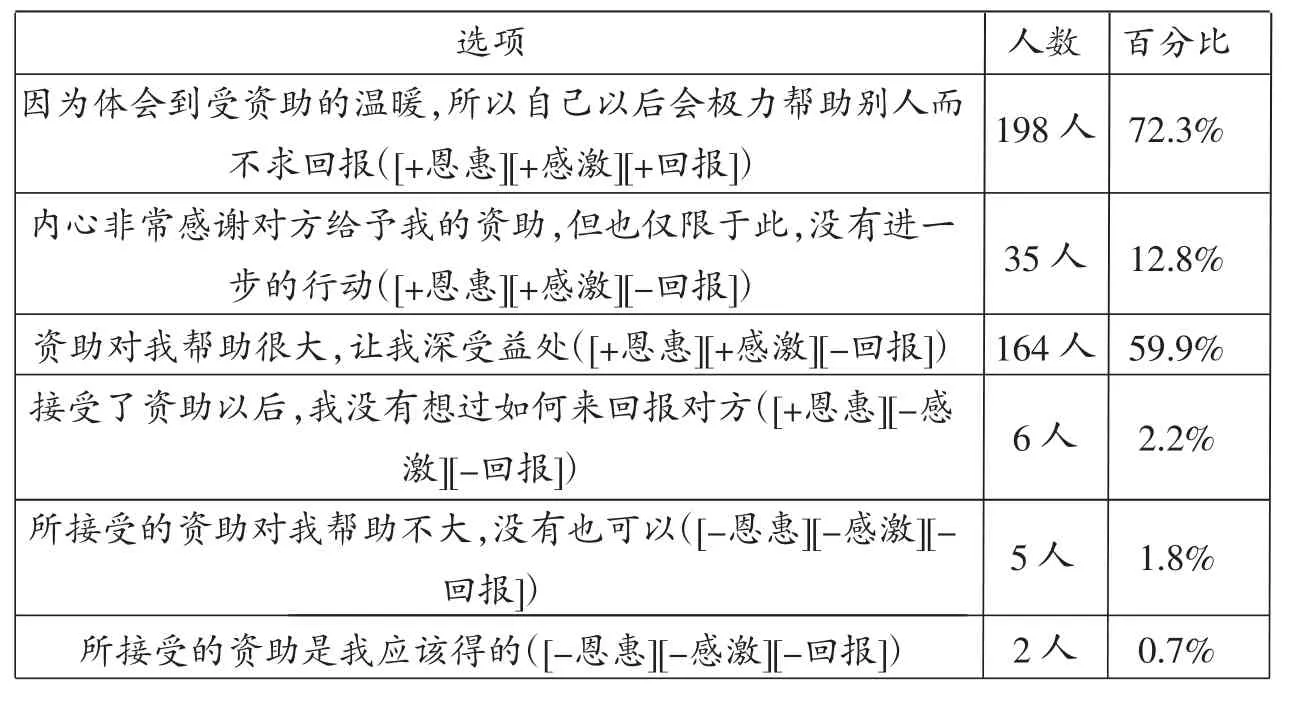

2.在受助态度上,根据感恩的相关定义,按照是否意识到受到恩惠、是否产生感激心理、是否力图回报三个要素,表述了6种不同的受助态度,让研究对象进行多项选择。其选择情况见表1。

表1 受助贫困生的受助态度情况表

虽然每条选项在语言表述上有区别,但通过语言学的义素分析,可以看出绝大多数受访者视贫困资助为恩惠,并心怀感激。

3.感恩意识结果统计。

调查发现,受助贫困生感恩总得分的均数为5.011,在感恩敏感性、感恩强度、感恩持续性三个因子上的得分均数范围在4.912—5.078之间,具体数据见表2。

表2 受助贫困生感恩意识统计表

以感恩总得分及其三个因子的得分为因变量,分别以性别、就读专业类别、是否独生子女、是否学生干部、是否来自农村家庭为自变量,进行独立样本t检验。

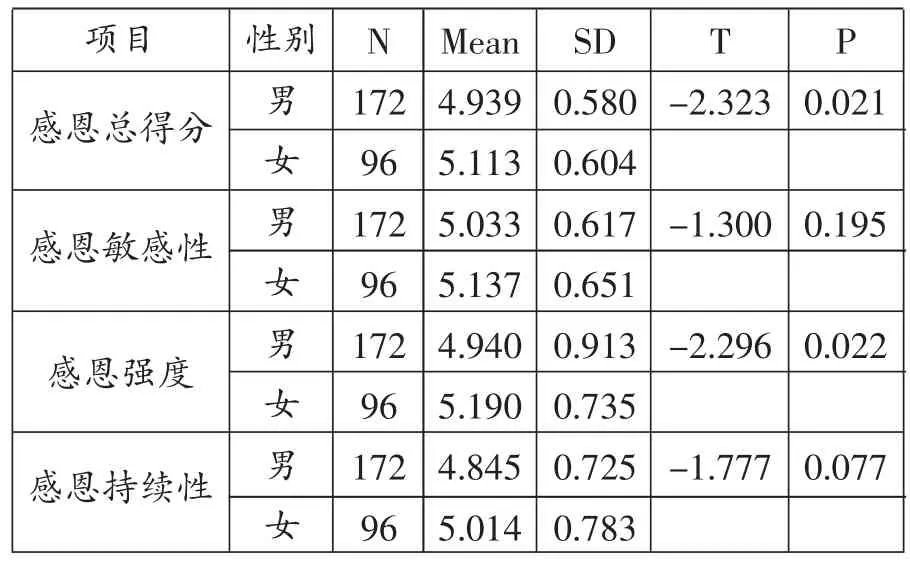

数据表明女生在感恩总得分及感恩强度两项上的得分均高于男生,达到了统计学意义上的“显著差异”水平(F值分别为0.113、1.433,P值均<0.05),具体数据见表3。

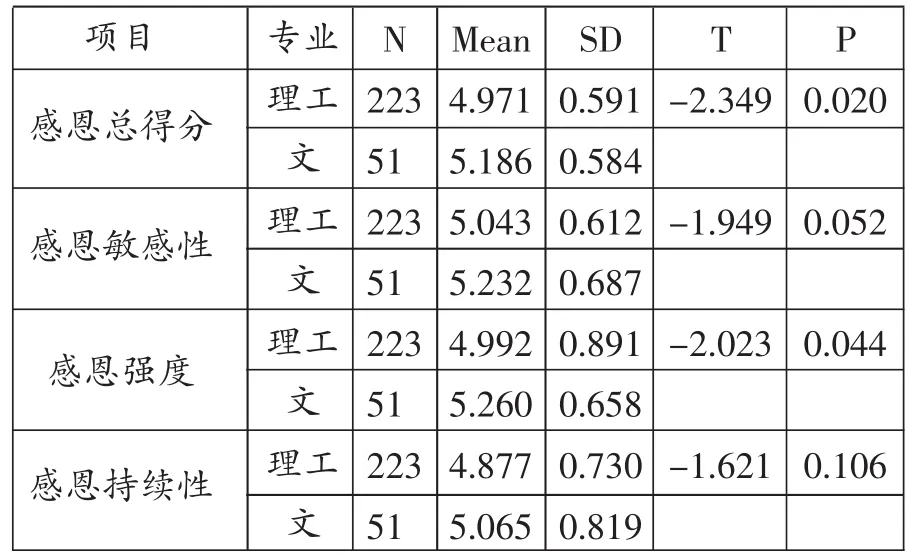

文科学生在感恩总得分及感恩强度两项上的得分均高于理工科学生,达到了统计学意义上的“显著差异”水平(F值分别为0.314、2.517,P值分别为0.020、0.044均<0.05),具体数据见表4。

数据同时表明,其他个体背景变量(是否为独生子女、是否为学生干部、是否来自农村家庭)对感恩意识的影响度不高,在统计学上未见显著差异。

采用相同因变量,改以年级为自变量做单因素方差分析,发现不同年级的学生在感恩总得分及其三个因子的得分上没有显著差异。

表3 受助贫困生感恩意识性别差异分析情况

表4 受助贫困生感恩意识专业差异分析情况

4.主观幸福感结果统计。

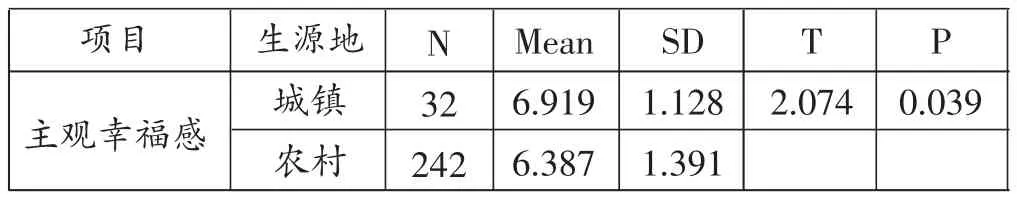

调查中,受助贫困生的主观幸福感得分均数为6.449,标准差为1.372。以主观幸福感为因变量,分别以性别、就读专业类别、是否独生子女、是否学生干部、是否来自农村家庭为自变量,进行独立样本t检验。统计结果表明,来自城镇的学生与来自农村的学生在主观幸福感得分上达到统计学意义上的“显著差异”水平(F=1.075,P=0.039<0.05),来自城镇的学生主观幸福感高于来自农村的学生,具体数据见表5。

其他个体背景变量(性别、专业类别、是否独生子女、是否担任学生干部)在主观幸福感的得分上不存在统计学意义上的显著差异。

表5 2013年湖北省主要城市投资环境创新绩效评估

采用相同因变量,改以年级为自变量做单因素方差分析,发现不同年级的学生在主观幸福感的得分上也没有显著差异。

5.感恩意识与主观幸福感的相关关系。

为了解受助贫困生感恩意识与主观幸福感之间的相关关系,用感恩总得分及其三个因子的得分与主观幸福感的得分做Pearson相关分析,结果发现感恩总得分及其三个因子与主观幸福感均成正相关,有统计学意义(P<0.01),具体数据见表6。

以感恩总得分作为自变量,以主观幸福感作为因变量,进行一元线性回归分析,结果发现感恩总得分对主观幸福感的预测作用达到了显著水平(P<0.001),其对主观幸福感方差总变异的解释量为7.6%。

三、调查结果分析

1.受助贫困生对受助的总体态度是积极正面的。

从调查结果可以看出,绝大多数贫困生能够正确认识受助这一事实。他们认识到自己从政府、社会的帮助中受惠,并心生感激之情。多数学生愿意对这种善行善举予以回馈并发扬光大。同时,调查也发现,部分学生还不知道如何在具体行动上回馈国家和社会。

2.受助贫困生的总体感恩意识是积极正向的。

受助贫困大学生感恩总得分的均值为5.011,处于问卷所设定的“基本符合”水平,说明受助贫困大学生在感恩总得分这个方面是积极正向的。通过对比以往对大学生总体感恩水平的调查得分,[4](p50)发现受助贫困大学生的得分更高,受助贫困生更懂得感恩,更能理解“知恩图报”。这可能与我国高校对受助贫困生进行的感恩教育有较大关系。

表6 受助贫困生感恩心理状况和主观幸福感的相关分析

3.受助贫困生的主观幸福感达到中等偏上水平。

受助贫困大学生主观幸福感的得分平均分为6.449,在中间计分5之上,说明当前受助贫困生对生活的满意度和幸福感处于中等偏上水平。

4.对贫困生的传统认识存在误解。

通过调查发现,我们以往工作中可能存在着一些“想当然”式的误解。例如认为随着贫困生年龄增大,高年级的学生更懂事、更知道感恩、更加幸福;学生干部比普通学生更懂得感恩;独生子女不懂感恩;来自农村的孩子更懂得生活艰辛,更懂得感恩等,这些看法在本次调查中,均未获得研究数据的支持。

四、对策与建议

1.应加强受助贫困生感恩持续性方面的教育。

从感恩总得分的三个因子的得分情况来看,受助贫困生一般都能意识到受惠(敏感性),并产生一定强度的感恩心理(强度),而在感恩持续性方面的得分最低。这说明受助贫困生在感恩情绪的稳固程度上还有提升的空间。可以对此有针对性地开展感恩教育,教会学生将他人给予的帮助铭记于心,并在能力得到提升后回馈社会。

2.应帮助受助贫困生学会理解和体验主观幸福感。

从主观幸福感的结果分析中,可以看到当前受助贫困生的主观幸福感水平还有一定的提升空间。学校思想政治教育工作者可以有意识地加强引导,消除社会和普通师生对贫困生的偏见与误解,使受助贫困生的主观幸福感得到进一步提升,并内化为他们强大的心理源动力。

3.应对受助贫困生采取区别化、有针对性的心理健康教育。

首先,在感恩意识和主观幸福感的结果统计中,可以看到男、女生和文、理科学生之间在感恩上存在比较显著的差异,来自农村家庭的贫困生主观幸福感显著低于来自城镇家庭的贫困生。这提醒我们在进行感恩教育和心理健康教育时,要特别注意性别差异、专业差异和生源地差异,将工作重点放在男生、理工科类学生和农村学生上。要有针对性地对这类学生加强教育,通过开展相关的专题活动、团体辅导、个别咨询等形式,帮助学生提高心理健康水平。

其二,从受助贫困生感恩意识与主观幸福感的相关统计可以看出,感恩对主观幸福感有显著的预测作用。这一结果表明,感恩水平的提升有助于主观幸福感的提升。因此,在高校思想政治教育工作中,感恩教育与心理健康教育可以相辅相成,相互促进。对受助贫困生进行有针对性的感恩教育应该成为高校思想政治教育工作中的重点和亮点。

4.应给予贫困生更多的心理关爱。

近年来,社会上因“仇富”心理导致恶性事件的报道屡见报端,高校思想政治教育工作者有责任和义务在高校这块阵地上消弭这种不良心理。在给予经济援助的同时,要加强对贫困生的心理关爱,帮助他们度过贫困的经济关和心理关。此外,也要从政策层面加强对贫困生的保护,避免他们被“标签化”,产生低人一等的心理落差,甚至走上“仇富”的扭曲道路。

5.应在感恩教育和幸福感教育方面向思想政治教育工作者提供更多的指导。

研究表明,综合采用感恩知识讲座、感恩的认知干预训练、感恩的情绪体验训练等干预方式来提升大学生的感恩情感是切实可行的。运用恰当的心理干预策略,可以显著地提高感恩水平,提升受助贫困大学生的感恩水平。例如可以让学生采用写周记、日记的方式记录值得感激的事件,对能够引发自己感恩情绪的事件进行恩惠列举。又如可以请学生给施恩者写信,寄出或当众读给施恩者。此外,还有书信疗法,即通过体会施恩与受恩的角色转换,站在自己与施恩者的角度写信并回信。这些认知干预训练实质上是引导学生学会知恩、识恩,用感恩的心态去重新看待事情,重建关系、调整自身的认知与情感,培养知恩、识恩、感恩的能力,最终达到心理健康的状态。[4](p117)

积极心理学中也有很多方法和干预手段可以帮助学生提高主观幸福感。例如参加团辅活动、拓展训练、体育运动等,都被研究证实能够显著提高主观幸福感。

同时,高校应该加强对思想政治教育工作者的辅导和培训,让学生辅导员更好地掌握这些方法,有效地开展受助贫困生的感恩教育和幸福感教育。

参考文献:

[1]全国学生资助管理中心.2013年中国学生资助发展报告[R].2013.

[2]孙永明,钱秋源.高校贫困大学生心理健康调查[J].中国健康心理学杂志,2004,12(5).

[3]何安明,刘华山,等.基于特质感恩的青少年感恩量表的编制——以自陈式量表初步验证感恩三维结构理论[J].华东师范大学学报(教育科学版),2012,30,(2).

[4]张萍.感恩情感的形成机制及其干预:基于特质和状态的研究视角[D].上海:上海师范大学,2012.

[5]任俊.积极心理学[M].上海:上海教育出版社,2006.

责任编辑张豫

·思想政治工作研究

作者简介:李倩(1981—),女,武汉理工大学学工部心理健康教育中心讲师。

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2016)04-0184-04