基于语料库的中国学生英语动词少用现象研究

2016-06-22张小林任雪花

张小林,张 韫,任雪花

(1.电子科技大学 成都学院文理系,四川 成都 611731;2.西南石油大学 外国语学院,四川 成都 610500)

基于语料库的中国学生英语动词少用现象研究

张小林1,张韫2,任雪花1

(1.电子科技大学 成都学院文理系,四川 成都 611731;2.西南石油大学 外国语学院,四川 成都 610500)

摘要:通过对比CLEC和LOCNESS语料库中的动词,发现represent, argue, involve, allow等英美本族语学生写作中的高频动词被中国学生明显少用。结合词汇能力发展的四维模式,从词汇知识的广度、深度、精确度以及自动化程度探讨了造成这些动词少用的原因,为二语词汇教学提出建议。

关键词:语料库;动词少用;词汇能力

写作作为一种语言输出形式,涉及到词汇、语法规则的具体结合,是衡量语言应用能力的一项重要指标。而对词汇的灵活应用直接决定了写作的质量。由此可见,词汇能力对于语言运用具有重要的意义。在众多词汇中,占20%的动词又是最为重要的一类,因为其使用涉及到人称、时态、语态及搭配等方面的问题。

目前国内关于学生写作中动词的研究主要集中在中国学生英语写作中动词使用的错误分析,包括搭配的误用,时态、语态和人称的误用等(熊杰、蒋瑜秀[1],郑珂、李道柏[2],金香花[3],白艳玲[4],刘娟[5],郭春环[6]等)。同时,将中国学生的作文与本族语学生作文中的动词使用进行对比也是一个热点。王立非、张岩[7]运用语料库方法对比研究了中国大学生英语议论文中高频动词的使用特点。程晓堂、裘晶[8]比较了中国非英语专业学生与英语本族语学生情态动词使用的差异,并考察了不同水平英语学习者在这方面的异同。陈建林[9]、黄沭云[10]对比研究了中外大学生议论文写作中引述动词的使用。吴军莉[11]对比分析了英语本族语者与外语学习者写作中动词的模式。耿雯雯[12]研究了中国英语学习者、不同水平学习者在英语写作中对虚化动词的使用是否存在差异及其原因。另外,一些研究者也讨论了学生写作中动词超用的现象。张淑静[13]对英语专业学生make的超用情况进行了调查;邓耀臣[14]通过研究发现,学习者信心不足,害怕出错,往往回避难以掌握的动词,重复使用make, get等虚化动词。臧佳[15]通过对动词learn的名词搭配进行研究,分析了中国英语学习者动词超用原因。梁茂成[16]通过考察大学生笔语中的情态序列,发现教材中较早涉及的情态动词如can, may, will, should等被过度使用,而较晚出现的委婉情态动词would和could则很少使用。

一些动词的少用现象也值得关注,但目前对其进行专门系统研究的文献很少,只有一些零星的观点散见于相关文献中。Sinclair[17]指出许多学习者都尽量回避使用某些动词,从而可能造成这些动词过少使用的倾向。王立非、张岩[7]对中美学生的作文进行对比,发现在运用二语进行写作过程中,学习者通常会使用自己熟悉且有把握的动词, 尽量避免使用自己不太了解的动词。Sinclair、王立非等的研究仅对动词的少用现象有所提及,并未结合理论对这一现象进行系统地解释分析。于小莉、谢玉[18]以contribute为例,通过将中国大学生写作语料库(WECCL)与Brown语料库及LOB语料库进行对比,从使用频率、义项选择及使用和语义韵特征三方面研究了中国大学生对该动词的少用现象。并从母语迁移、有限的语言输入和字面翻译三个方面讨论了少用的原因。于小莉和谢玉的动词少用研究比较全面系统,但仅统计和分析了contribute一个词,并未对语料库中的所有高频动词进行观察和统计,具有一定的局限性。本文将基于CLEC和LOCNESS语料库,对中国学生与英美本族语学生写作中的高频动词进行全面地对比分析,找出其中少用最突出的动词,并结合理论深入探究其原因。

一研究设计

(一)研究问题

通过对中国学生作文与英语本族语使用者的作文进行对比,本文将探讨以下三个方面的问题。

1.与本族语使用者相比,中国学生的作文哪些高频动词被明显地少用了?

2.造成这些少用的原因是什么?

3.对外语教学有何启示?

(二)语料来源

本研究所用语料库为CLEC (Chinese Learner English Corpus) 中国学习者英语语料库,参照语料库为LOCNESS ( The Louvain Corpus of Native English Essay) 鲁汶英语本族语作文语料库。CLEC是我国第一部中国学习者英语语料库,由我国著名应用语言学家桂诗春、杨惠中教授领衔编著。该语料库包括国内中学生、大学英语四级和六级、英语专业低年级和高年级学生在内的一百多万词的书面英语语料库。LOCNESS为比利时 Louvain 大学 Sylviane Granger 教授主持建设的英语本族语作文语料库,语料库收集了英美本族语大学生英语议论文共300多篇。

(三)数据统计

为了避免由于某个作文主题需要而造成的某些特定动词的频数差异,本研究只统计少用现象最突出的高频动词。本研究将本族语作文语料库中百万词频在200词以上的动词归类为高频动词,并将中国学生作文中少用率超过200%的动词看作少用现象突出的词。

二结果与讨论

将参照语料库LOCNESS中高频动词的百万词词频与CLEC对应动词词频相对比,我们统计出了中国学生作文中少用率超过200%的动词(见表一)。

表一 CLEC中少用率超过200%的动词

从表一可以看出,本族语者在作文中使用的15个高频动词被中国学生所忽视,使用频率相对较低。尤其是represent, argue, involve, allow这四个词,少用率超过了1000%。为什么会出现这样的情况呢?下面我们将从词汇能力发展的角度进行探讨。

张文忠、吴旭东[19]在Cronback[20]、Meara[21]、Read[22]、Henriksen[23]等人的基础上,提出了词汇能力发展的彼此相连,又有区别的四个维度。即词汇知识的广度、词汇知识的深度、词汇知识运用的精确度以及词汇知识运用的自动化程度。前两个维度反映了二语学习者对词汇及词汇间关系知识的掌握,后两个维度体现了二语学习者对这些知识应用的能力。写作作为一种重要的语言输出形式,对词汇能力具有极高的要求,是二语学习者词汇应用能力的最直观的反映之一。写作中对高频动词的少用反映了二语学习者在词汇能力发展中的具体问题,那问题究竟出在这四个维度的哪一环呢?接下来我们将举例详细讨论。

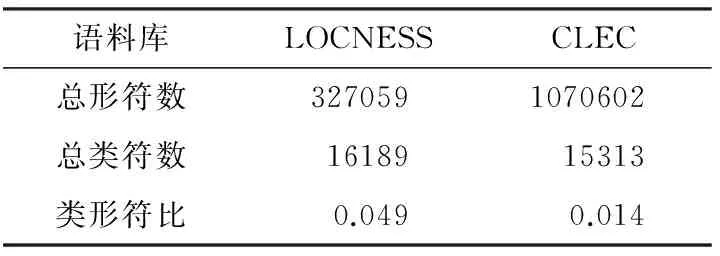

(一)词汇知识的广度

词汇知识的广度指的是二语词汇量的大小。Astika[24]通过研究发现词汇量与写作质量的高低密切相关。然而,从表二可以看出,两个语料库的总形符数差异不大,中国学生在作文中所使用的词汇总量比英美本族语学生所使用的词汇总量仅少876词。只是CLEC中的形符类符比比LOCNESS中的形符类符比少了许多,仅说明中国学生作文词汇丰富程度不够,质量不高。其次,表一所统计的少用词汇均为学生应该掌握的基础词汇。所以,这些高频词汇的少用并不是由于词汇量不够大造成的。

表二 CLEC与LOCNESS的形符类符统计

(二)词汇知识的深度

词汇知识的深度即对词汇知识的熟悉程度[25]。张文忠、吴旭东[19]认为词汇知识深度指词汇信息联系的丰富程度。即相同词汇不同信息之间的联系、不同词汇的信息之间的联系以及二语词汇信息和母语词汇信息之间的联系三个方面。学习者的词库可看作由各种词汇信息组成的联系网络。该网络中三种信息之间的联系越丰富,学习者对某单词的认识就越深。尽管表一中的词汇均为基础词汇,如果学生对这些单词的不同释义没能完全掌握,对这些单词与其他单词的辨析、语义搭配不够了解,对这些单词与母语词汇的联系不够明了,则说明学生的词汇知识深度不够。从语料库检索可以看出,由于学生对这些词汇掌握的深度不够,在写作中语义使用单一,往往停留在其基本词义及搭配用法上。词汇语义网络中各种信息之间的联系不够丰富,这也是这些词汇被明显少用的原因。以表一中的argue为例,中国学生并未完全建立起该词与其他词汇之间的语义关系网,其熟悉的搭配为“主语+argue+宾语”结构,对“it +be动词+argued…”这一惯用搭配很不熟悉,在CLEC语料库中仅找到 “It may be argued…”一例。与之相对应,在容量小得多的LOCNESS语料库中,共有23条这类用法(见表三)。

表三 LOCNESS中“it +be动词+argued …”结构检索行

(三)词汇知识运用的精确度

Melka[26]认为,如果学习者能根据语境或语体恰当地、合乎语法地使用词汇信息,就可视为接近母语水平。词汇知识运用的精确度亦指这种能力。Ijaz[27]指出二语学习者在词汇学习过程中往往认为不同语言、文化和感知之间有许多共同之处,进而坚信自己对许多词汇的语义范围已有所了解,并将两种语言的语义大致对等起来。如果两种语言的词义真的对等的话,那么习得二语词汇的词义仅需将母语中已经获得的概念重新贴上标签即可,这种假设当然有利于二语词汇意义习得。然而,这种假设可能对词汇的使用带来潜在的危险。学习者很可能会无视二语与母语在概念上的区别,忽略那些在二语与母语中表面看似对应而实际上存在语义差异的单词。这也是中国学生对某些高频动词少用的原因之一。例如,对于中国学生而言,他们往往将少用率达1764%的动词“represent”与中文中的“代表”一词对等起来,这一点从CLEC的检索行(见表四)可以得到证明。尽管也有一些超出“代表”语义之外的表达,但几乎都是不正确的用法。在总共14条检索行就有多达5个此类严重错误。这些错误有语法错误,如“the fifteenth represent conference of our party”中的represent应该用其名词形式“representative”,但更多的还是语义错误,如“I also can represent another example”作者本想表示举出另一个例子,但“represent”并不具有“举出”的意思,应该换成“give”更恰当。相比CLEC而言,LOCNESS中“represent”的用法要丰富得多。

表四 CLEC中“represent”的检索行

(四)词汇知识运用的自动化程度

心理学家Schiffrin & Schneider[28]提出了受控加工(controlled processing)和自动化加工 (automatic processing)这对概念,Mclaughlin, Rossman & McLeod[29]将这对概念引入了二语习得研究。此后,Bialystok[30]等人相继借鉴这对概念用于二语习得研究,尤其是关于二语产出的理论研究。从信息加工的观点而言,词汇知识运用的自动化程度涉及一个激活并提取各种词汇信息的认知过程。正常的、不影响交际的二语理解和产出要求自动化的信息激活、提取、匹配以及监控等。所以,词汇能力发展意味着学习者激活并提取词汇信息应该由控制性加工发展到自动化加工,不仅加工速度逐步加快,而且词汇信息加工过程对注意力的要求也将逐步减少。张文忠、吴旭东[19]根据词汇信息加工过程中对注意力的不同要求将词汇划分为两类,即联想词汇和自主词汇。联想词汇的信息加工需要耗费大量处理资源,依赖联想词汇的理解和产出难以达到母语流畅程度。在中国学生的心理词汇中,由于一些动词尚处于联想阶段,并未发展到自主词汇阶段,学生在写作过程中,尤其是在有限的时间内(如考试),会更多地采用自主词汇,进而造成一些词汇(联想词汇)的少用。由于课堂上以及课外的反复接触和操练,自主词汇使用起来得心应手,自然会出现过度使用的现象。而操练相对较少的词,自动化程度不高,尚未达到自主词汇的阶段,少用现象就会比较突出。

三结语

通过对比CLEC和LOCNESS语料库中的动词,本研究发现represent, argue, involve, allow等英美本族语学生写作中的高频动词被中国学生明显少用。借鉴张文忠、吴旭东[19]提出的词汇发展四维模式,本文认为造成这一现象的主要原因在于二语学习者对某些词汇掌握的深度不够,对词汇语义网络中各种信息之间的联系不够丰富,无视二语与母语在概念上的区别,忽略那些在二语与母语中表面看似对应而实际上存在语义差异的单词,缺乏足够操练,某些词汇自动化程度不高,尚未发展到自主词汇阶段。结合研究发现,本文认为二语词汇教学中应注意如下几个方面:(1)词汇教学不能只呈现中文释义,而应该强调英文释义,避免将英文词汇与母语词汇简单一一对应。(2)在扩大词汇量的同时,应加深对常见高频词汇的认识,通过具体语境帮助学生丰富词汇语义网络中各种信息之间的联系。(3)加强词汇操练,提高词汇运用的自动化,帮助学生将其联想词汇向自主词汇过渡,获得轻松自如地理解和产出第二语言的能力。

参考文献

[1]熊杰, 蒋瑜秀. 非英语专业大学生英语写作中的动词错误分析——一项基于语料库的研究[J]. 黄冈师范学院学报,2009(1):157-158.

[2]郑珂, 李道柏. TEM4写作中的动词用法错误分析[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(1):144-147,154.

[3]金香花. 中国朝鲜族大学生英语写作中动词错误分析[D]. 延边大学,2010.

[4]白艳玲. CLEC观照下非英语专业大学生写作中动词时态错误分析[D]. 宁夏大学,2014.

[5]刘娟. 基于中国学习者英语语料库的中国英语学习者写作中的动词错误研究[D]. 内蒙古大学,2012.

[6]郭春环. 基于语料库的大学生英语写作中的动词错误分析[D]. 辽宁师范大学,2014.

[7]王立非, 张岩. 大学生英语议论文中高频动词使用的语料库研究[J]. 外语教学与研究,2007(2):110-116、160-161.

[8]程晓堂, 裘晶. 中国学生英语作文中情态动词的使用情况——一项基于语料库的研究[J]. 外语电化教学,2007(6):9-15.

[9]陈建林. 基于语料库的引述动词研究及其对英语写作教学的启示[J]. 外语界,2011(6):40-48.

[10]黄沭云. 中外大学生议论文写作中引述动词使用对比研究[J]. 江苏外语教学研究,2013(2):21-24.

[11]吴军莉. 英语本族语者与外语学习者写作中动词模式的对比分析——基于语料库的研究[J]. 佳木斯教育学院学报,2013(7):366-367,369.

[12]耿雯雯. 基于语料库的中国英语学习者英语写作中虚化动词用法的对比研究[J]. 外国语言文学,2013(3):166-172.

[13]张淑静. 中国英语专业学生make的使用特点调查报告[J]. 解放军外国语学院学报,2002(4):58-63.

[14]邓耀臣. 中国学习者英语虚化动词搭配型式分析[A]. 基于 CLEC 语料库的中国学习者英语分析[C]. 上海:上海外语教育出版社,2005:382-394.

[15]臧佳. 中国英语学习者动词超用原因分析——一项基于learn的名词搭配的研究[J]. 四川教育学院学报,2007(23):173-175.

[16]梁茂成. 中国大学生英语笔语中的情态序列研究[J]. 外语教学与研究,2008(1):51-58.

[17]Sinclair. Corpus Concordance Collocation [M] Oxford: Oxford University Press, 1991.

[18]于小莉,谢玉. 基于语料库的中国大学生英语动词少用研究——contribute语义韵实例[J]. 考试周刊,2008(34): 69-70.

[19]张文忠,吴旭东. 课堂环境下二语词汇能力发展的认知心理模式[J]. 现代外语,2003(26):373-384.

[20]Cronbach, L. J., An analysis of techniques for diagnostic vocabulary testing [J]. Journal of Educational Research, 1942(36): 206-217.

[21]Meara, P. The dimensions of lexicalcopetence [A]. In Brown, G., Malmkjaer & J. Williams (eds.). Performance and Competence in Second Language Acquisition [C]. Tampere, Finland: Publications, 1996.

[22]Read J. Vocabulary and testing [A]. In N. Schmitt and M. McCarthy (eds.). Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy[C]. Cambridge University Press, 1997: 303-320.

[23]Henriksen, B. Three dimensions of vocabulary development [J]. SSLA, 1999(21).

[24]Astika, G. G. Analytical assessment of foreign students’ writing [J]. RELC Journal, 1993(24): 61-72.[25]Hulstijn J H. Intentional and incidental second language vocabulary learning: A reappraisal of elaboration, rehearsal and automaticity [A]. In P. Robinson (ed.). Coginition and Second Language Instruction [C]. Cambridge University Press, 2001: 258-286.

[26]Melka F. Receptive vs. productive aspects of vocabulary[J]. Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy, 1997: 84-102.

[27]Ijaz I H. Linguistic and Cognitive Determinants of Lexical Acquisition in A Second Language [J]. Language learning, 1986, 36(4): 401-451.

[28]Shiffrin R M, Schneider W. Controlled and automatic human information processing: II. Perceptual learning, automatic attending and a general theory[J]. Psychological review, 1977, 84(2): 127.

[29]McLaughlin B,Rossman T, McLeod B. Second Language Learning: An Information-Processing Perspective: I [J]. Language learning, 1983, 33(2): 135-158.[30]Bialystok E. Analysis and control in the development of second language proficiency[J]. Studies in second language acquisition, 1994,16(2):157-168.

Corpus-Based Study on Verb Underuse of Chinese L2 Learners

ZHANG Xiaolin1, ZHANG Yun2, Ren Xuehua1

(1. Department of Arts & Sciences,Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China;2.School of Foreign Languages, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China)

Abstract:Based on CLEC and LOCNESS, this study finds that some high frequency fundamental verbs like “represent”, “argue”, “involve”, “allow”, are underused by Chinese L2 learners when compared with native speakers. This paper discusses the causes of the underuse from such dimensions as students’ lexical scope, depth, accuracy and autbmation, which brings some significant insights into English teaching, especially the development of L2 learners’ lexical competence.

Key words:corpus; verb underuse; lexical competence

收稿日期:2015-10-04

基金项目:四川省教育厅人文社会科学重点研究基地项目“应用型本科院校ESP课程设置与个性化教学模式研究”(SCWYGJ13-10)。

作者简介:张小林(1982—),男,四川德阳人,硕士研究生,讲师,研究方向:语言学、翻译学。

中图分类号:H315

文献标识码:A

文章编号:1671-1181(2016)02-0042-06