高职院校区域布局结构的实证分析及优化策略①

——基于“2015年全国高等学校名单”的分析

2016-06-17李小娃

李小娃

(顺德职业技术学院,广东佛山528333)

高职院校区域布局结构的实证分析及优化策略①

——基于“2015年全国高等学校名单”的分析

李小娃

(顺德职业技术学院,广东佛山528333)

摘要:高职院校区域布局结构是衡量高职教育发展水平与质量的重要内容。我国高职院校区域布局结构的不均衡是高职教育进一步发展不可回避的现实。省域间高职数量差异较大,如高职院校数较多的省份主要是经济发达省份;区域间布局不均衡,如高职院校主要集聚于东中部;中心城市依然是高职院校的重要聚集地;民办高职区域聚集更为明显,主要分布于中东部,或主要集聚在中心城市。鉴于此,高职院校各级主管部门应完善政策安排,发挥引导作用,区域高职院校应立足实际,创新发展思路。

关键词:高职院校;布局结构;调整策略;区域

高职院校区域布局结构是衡量高职教育发展水平与质量的重要内容。当前,调整与优化高职院校区域布局结构,已成为国家推进高职教育发展与改革,提升高职教育质量的重要内容之一。本研究根据教育部2015年5月21日公布的《2015年全国高等学校名单》提供的各省普通高校区域分布的相关数据,对不同地区、省域及中心城市、非中心城市普通高职高专院校(以下简称“高职院校”)的基本状态及差异程度进行比较,以期为高职院校区域布局结构调整与优化提供借鉴和参考。

一、不同省份高职院校布局结构的特点

(一)基本情况

总体来看,高职院校的省域分布呈现出以下几个特征:

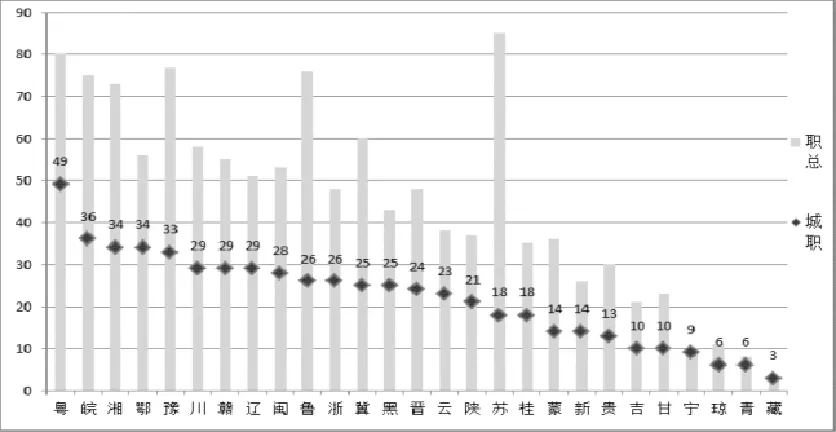

第一,高职院校省域分布呈现出“马太效应”现象。各省高职院校的分布与普通高校的分布呈正相关,普通高校较多的省份其高职院校也相对较多。以全国普通高校总数排名前10位的江苏、山东、广东、河南、湖南等省份为例,这些省份高职院校数总数也比较多,其中,江苏、广东、河南等9个省份的高职院校数位居全国前9位;普通高校总数排名最后10位的省份,其高职院校数也比较少,西藏、青海等8省高职院校总数位于最后10位。

图1 不同省份本专科高职院校分布情况(所)

第二,高职院校占普通高校总数比例的省域分布情况则呈现出三种不同的取向。其一,部分中部和西部省份的高职院校占普通高校总数的比例,与该省普通高校总数呈现负相关。如内蒙古、青海、海南、安徽、山西、重庆、福建7省高职院校占普通高校的比例都超过了60%,其中,70%的省份位于中部和西部。这一现象与部分中西部省份普通高校总数较少有关,如青海省高职院校的比例为67%,但其普通高校仅有12所。其二,普通高校总数与高职院校数都比较多的省份,其高职院校所占比例较小。这一现象与这些省份本科院校数较多有关。如高职院校占普通高校总数的比例超过60%的省份为7个,其中仅有安徽的高职院校数位于前9位;江苏、广东两省高职院校总数居各省前两位,但其高职院校数占普通高校数的比例的排名分别为19位和12位;湖北省有高职院校56所,位居全国高职院校数排名第9位,但其高职院校数占普通高校总数的比例排名为第24位。其三,直辖市和东北省份高职院校所占比例较少。9个省份高职院校所占普通高校总数的比例低于50%,其中,北京、上海、天津及东北地区的吉林、辽宁,与其本科院校数相比,其高职院校数则较少,如北京高职院校有25所,本科院校66所,其本科院校数位居全国第四位。这些省份经济发展较早、本科院校多。

从总体来看,我国高职院校区域布局的省域差异悬殊,但与本科院校相比,省际差异较小(见表1)。以标准差作为衡量标准,我国不同省份高职院校的标准差为22.8,本科院校为20.6;但是,从其变异系数来看,其变异系数比本科院校低22%。因此,我国高职院校省域布局结构不均衡的现实,也应成为高职院校区域结构调整与改革需关注的方面。

表1:不同省份高职院校分布情况

(二)民办高职院校的省域布局结构

随着民办高等教育的规模扩张,民办普通高校(以下简称“民办高校”)已经成为我国高等教育系统的重要组成部分,占普通高校总数的比例为40%。独立学院划归民办普通高校之前,专科层次的民办高校是民办高等教育系统的主体。随着独立学院转型为民办普通本科院校,民办普通本科院校(以下简称“民办本科院校”)数量大幅增加。但民办普通高职院校(以下简称“民办高职院校”)依然是民办高等教育体系的重要组成部分。

从分布情况来看,民办高职院校分布省域间差异较大,“集聚”现象更为明显。

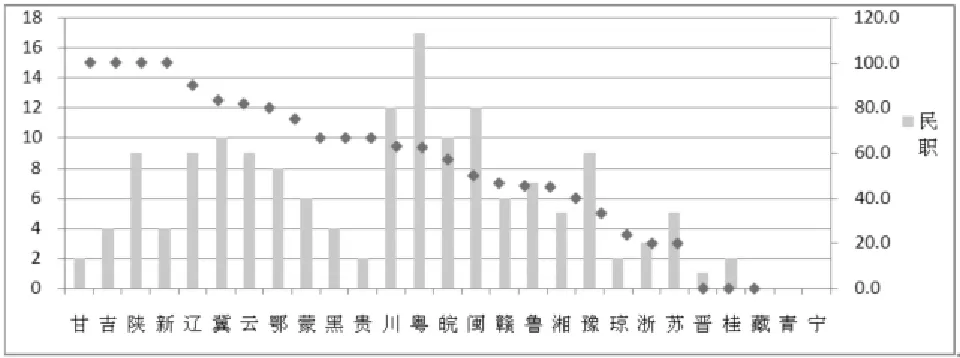

第一,民办高职院校的分布与该省高职院校数及民办本科院校数有关。一方面,民办高职院校集中分布于高职院校总数较多的省份,如广东、江苏、福建、河南4个省份的民办高职院校数都超过20所,其中3个省份的高职院校数位居前3位;民办高职院校较少的省份,其高职院校总数也比较少,如天津、西藏、宁夏、青海4省没有民办高职院校,甘肃、贵州、新疆等省区民办高职院校少于5所,这些省份高职院校数绝大多数在30所以下,其中8个省份的高职院校总数排名位于最后10位。另一方面,省域民办高等教育的规模发展水平对民办高职院校的区域分布影响不明显。民办高等教育的规模发展水平是由民办本科院校与民办高职院校的规模大小决定的。总体来看,民办本科院校较多的省份,其民办高职院校呈现出“两极分化”的特征,如民办高职院校总数排前10位省份中,有4省份民办本科院校数量位居全国民办本科院校数的前10位,但湖北、辽宁、浙江、陕西等省份的民办本科院校数较多,而这些省份民办高职院校数则比较少;民办本科院校数较少的省份,其民办高职院校数的变化没有明显的规律性特征。通过分析可以得出,民办高职院校的分布受省域高职院校规模发展状况的影响,与民办高等教育规模发展的相关性并不明显。

第二,民办高职院校占高职院校总数的比例与该省高职院校数相关。民办高职院校所占比例较大的省份,高职院校数相对较少(见图2)。如民办高职院校占高职院校总数的比例超过40%的省份包括海南、上海、重庆,三省的高职院校数分别为11所、29所、38所。总体来看,我国民办高职院校分布具有比较明显的省域差异,集中分布于东部和中部地区的部分省份。

图2 不同省份民办高职院校占高职院校的比例(%)及高职院校总数(所)

我国民办高职院校分布的省域差异较大,与各省高职院校分布的省域差异状况基本一致。通过对其变异系数的考察得出,与民办本科院校相比,民办高职院校的省域分布差异相对较小,其变异系数比民办本科院校低22.2%。但是,各省各类高职院校数分布的省际差距也是不容忽视的事实。如江苏有高职院校85所,而西藏则仅有3所,江苏有民办高职院校27所,而4个省份没有民办高职院校。

(三)高职院校在各省中心城市与非中心城市的布局结构

高职院校在各省中心城市与非中心城市的分布也是反映高职院校区域布局结构的一个重要方面。本研究中,“中心城市”是指除北京、上海、天津、重庆外,各省、自治区的省会城市及大连、青岛、宁波、厦门、深圳5个计划单列市。我国高等教育资源集中分布于这些中心城市,这是我国高等教育区域布局结构的显著特征之一。高职教育资源的分布也呈现出与之相似的特征,尤其是优质高职教育资源,主要位于中心城市。以国家示范性高职院校为例,除4个直辖市外,其余省份共有国家示范性高职院校88所,其中46所位于中心城市。针对此现象,《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》提出,“优化职业教育区域布局。各地从本区域实际出发,规划职业教育体系布局结构……新增高等职业学校主要向中小城市布局”。因此,进一步明确高职院校在各省中心城市与非中心城市的分布情况,有助于进一步优化高职院校在不同类型城市的布局结构,从而充分发挥高职院校服务城市社会经济发展的职能。中心城市是各省高职院校分布最密集的区域,但是,近年来非中心城市的高职院校数呈现出递增的趋势。根据已有研究,“我国2011年具有普通高等学历教育招生资格的高等职业学校数量为1280所,其中50%的高职院校分布在地级市及以下地区”[1]。至2015年,除4个直辖市外,我国有高职院校1216所,其中,其51.4%的高职院校分布在非中心城市的地级市及以下地区。另外,位于各省中心城市的普通高校总数为1207所,其中高职院校占49%,这表明与本科院校相比,高职院校的分布趋向于非中心城市。整体来看,各省中心城市与非中心城市高职院校的布局结构呈现出三个特点。

第一,位于中心城市的高职院校数与高职院校总数有关,并且中部省份位于中心城市的高职院校数较多(见图3)。广东、安徽、湖北等10省位于各省中心城市的高职院校数位居全国前10位,其中,广东、安徽、湖南、湖北、河南、四川、江西7省高职院校数位列全国前10位;西藏、青海、海南等10省位于各省中心城市的高职院校数位列全国最后10位,其高职院校总数也位于全国排名的最后10位(京、津、沪、渝除外);但是,山东、江苏则呈现出新的特征。两省高职院校数较多,但位于中心城市的高职院校数则相对较少。综合来看,中部省份位于中心城市的高职院校数比较多,西部省份较少——由于西部省份高职院校总数较少,西部省份中位于中心城市的高职院校数也相对较少,中心城市高职院校数的省域分布呈现出“中西部省份高职院校分布以中心城市为主,东部省份高职院校的分布则相对分散”的特征。从民办高职院校在中心城市的分布来看,位于各省中心城市的民办高职院校总数为158所,达到10所的省份为广东、四川、福建、河北、安徽。中西部省份民办高职院校数量较少,且多数位于该省份的中心城市,如陕西、新疆、吉林、甘肃4省的民办高职院校全部集中分布于其中心城市;但江苏、浙江两省的民办高职院校中分别有5所、2所位于中心城市,其民办高职院校总数分别为21所、9所。总体来看,各省中心城市是民办高职院校分布的主要区域,但不同省份民办高职院校在中心城市与非中心城市的分布状况差异比较明显。

图3 不同省份位于中心城市的高职院校数及高职院校总数(所)

第二,位于各省中心城市的高职院校占各省高职院校总数的比例与高职院校总数成负相关(见图4)。一方面,中心城市高职院校所占比例较大的省份,该省高职院校总数相对较少。中心城市高职院校所占比例超过50%的省份包括西藏、宁夏、青海、广东、湖北、云南、黑龙江、辽宁、陕西等15省份,其中8个省份的高职院校数位列全国最后15位。另一方面,中心城市高职院校所占比例较小的省份,其高职院校总数相对较多。高职院校数位居前10位的省份中,江苏、山东、河南、河北、湖南、安徽等7省,其位于中心城市的高职院校数占高职院校数比例则相对较低,都位列各省排名的最后10位。

图4 不同省份位于中心城市的高职院校占该省高职院校总数的比例(%)及高职院校总数(所)

第三,各省的民办高职院校主要分布于该省的中心城市,中西部地区尤为明显(见图5)。各省中心城市的民办高职院校总数占民办高职院校总数的比例为52%,然而,与民办本科院校相比,民办高职院校在中心城市与非中心城市间的分布更为均衡。各省位于中心城市的民办本科院校总数占民办本科院校总数的比例达到了59%。另外,部分民办高职院校数较少的省份,其民办高职院校也主要集中在中心城市,如甘肃、吉林、新疆3省民办高职院校数均不到5所,且全部位于中心城市;部分民办高校较多的省份,其非中心城市成为民办高职院校的主要集聚地,如江苏、河南、山东3省民办高职院校都超过15所,但位于中心城市的民办高职院校所占比例均不到50%。综合来看,民办高职院校在中心城市与非中心城市的分布呈现出了明显的省域差异,并呈现出“两极分化”的特征。

图5 不同省份位于中心城市的民办高职院校所占比例(%)及民办高职院校总数(所)

从省域差异程度来看,与本科院校相比,各省中心城市高职院校数的省域差异较小,高职院校与本科院校的变异系数分别为50.2%、54.6%。但是,位于各省中心城市的民办高职院校与民办本科院校相比,前者差异程度更大,其变异系数分别为73.8%、62.6%。这与中心城市民办高职院校的省域分布极不均匀有关,尤其是中西部省份,其民办高职院校数较少,甚至没有高职院校。总体来看,高职院校主要集中分布于各省的中心城市,但不同省域的高职院校在各省中心城市与非中心城市中的分布,又体现出了比较明显的省域差异性。

二、不同地区高职院校布局结构的特点

区域性是高职院校的基本组织属性,区域社会经济的发展水平与基本特征在一定程度上决定了高职院校的发展状况与办学定位。我国“东部、中部、西部、东北地区”四大经济区域(以下简称“地区”)的发展水平与发展模式都具有各自不同的特征,不同区域内高职院校因应区域社会经济发展诉求,必然呈现出不同的发展状况。

(一)基本情况

第一,总体来看,我国高职院校分布具有比较明显的地区差异(见表2)。我国高职院校主要分布在东部和中部地区。东部高职院校493所,中部高职院校384所。东部与中部10省的高职院校数占全国高职院校总数的比例约为66%。另外,从高职院校占普通高校的比例来看,地区间差异也比较明显,如东部地区明显偏高,比最低的东北地区高18%。

表2:不同地区高职院校、民办高职院校、中心城市高职院校基本情况

第二,不同地区的省均高职院校数极不均衡,两极分化比较明显。中部地区省均高职院校数最多,西部地区最少,二者相差35所;另外,与不同地区省均本科院校分布情况相比,高职院校分布的不均衡更为明显。不同地区的省均本科院校数分别为:东部50所,中部48所,西部25所,东北47所,东部地区省均本科院校最多,东部、中部及东北地区相差较少,西部地区最少,东部与西部省均本科院校相差25所。

第三,从不同地区各省高职院校分布的内部差异程度来看,不同地区内各省高职院校布局结构差异较大(见表3)。通过对不同地区各省高职院校分布的变异系数的考察得出,西部地区各省间高职院校分布差异程度最大,其次为东北,中部最小。另外,不同地区的高职院校与本科院校的差异程度分布基本一致,西部差异程度最大,依次为东部、东北地区、中部。总体来看,不同地区高职院校分布情况呈现出,东部、中部及东北地区布局结构各有特色,西部地区不均衡状态比较明显的基本特征。

表3:不同区域高职院校区域布局差异程度

(二)不同地区民办高职院校的布局结构

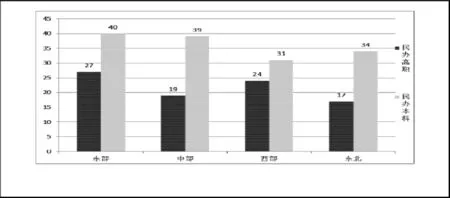

第一,不同地区民办高职院校占高职院校总数的比例地区间差异明显(见图6)。

图6 不同地区民办高职、民办本科分别占高职院校、本科院校的比例(%)

我国民办高职院校主要位于东部地区,约占民办高职院校总数的43%;东部地区民办高职院校占该地区高职院校总数的比例也高于其他地区,极值为10%。虽然地区之间的不均衡比较明显,但是,部分地区间的差异较小,则呈现出相对均衡状态。如按照4个地区相互之间民办高职院校所占比例之差的大小进行分类,东部、西部、东北、中部与民办本科院校占本科院校数的比例相比较,东部地区的比例都是最大值,中部、西部及东北地区的差异较大。

第二,从不同地区省均民办高职院校来看,中东部地区省均民办高职院校数较多(见图7)。从不同地区省均民办高职院校数量来看,东部最多,中部次之,东北和西部地区相同,东部地区与东北地区、西部地区省均民办高职院校数之差为6所。与民办本科院校相比,省均民办高职院校的地区分布更为均衡。就民办本科院校分布情况来看,中部地区省均院校数最多,其中,中部与东北部省均院校数差异较小,中部与西部省均院校数差异比较大,二者相差11所。

图7 不同地区省均民办高职、民办本科院校数(所)

第三,从不同地区各省民办高职院校分布的差异程度来看,不同地区内各省民办高职院校布局差异较大。从其变异系数来看,西部地区各省民办高职院校数量差距较大,其变异系数为92%,其次为东部地区,中部地区内部差异最小。总体来看,不同地区内各省民办高职院校分布的差异程度呈现出东西部差异程度较大,东北及中部地区内部差异程度较小的基本特征。

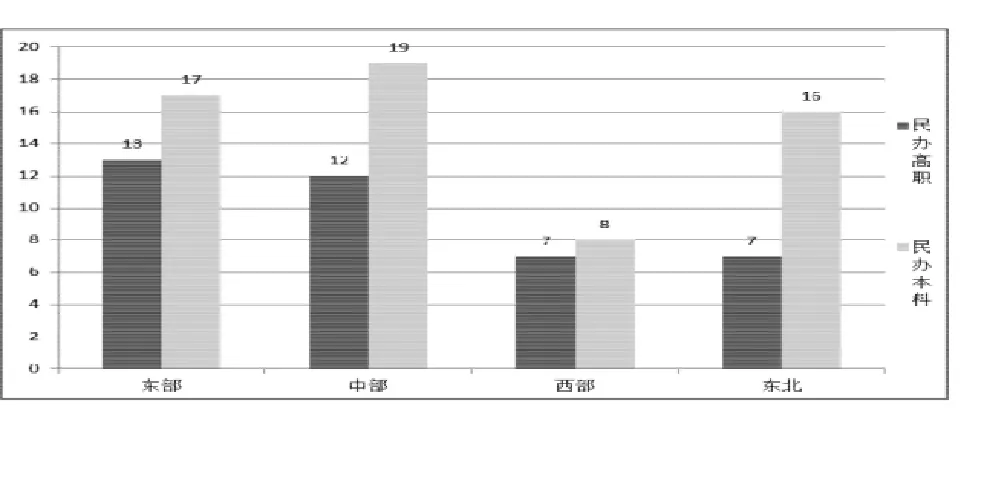

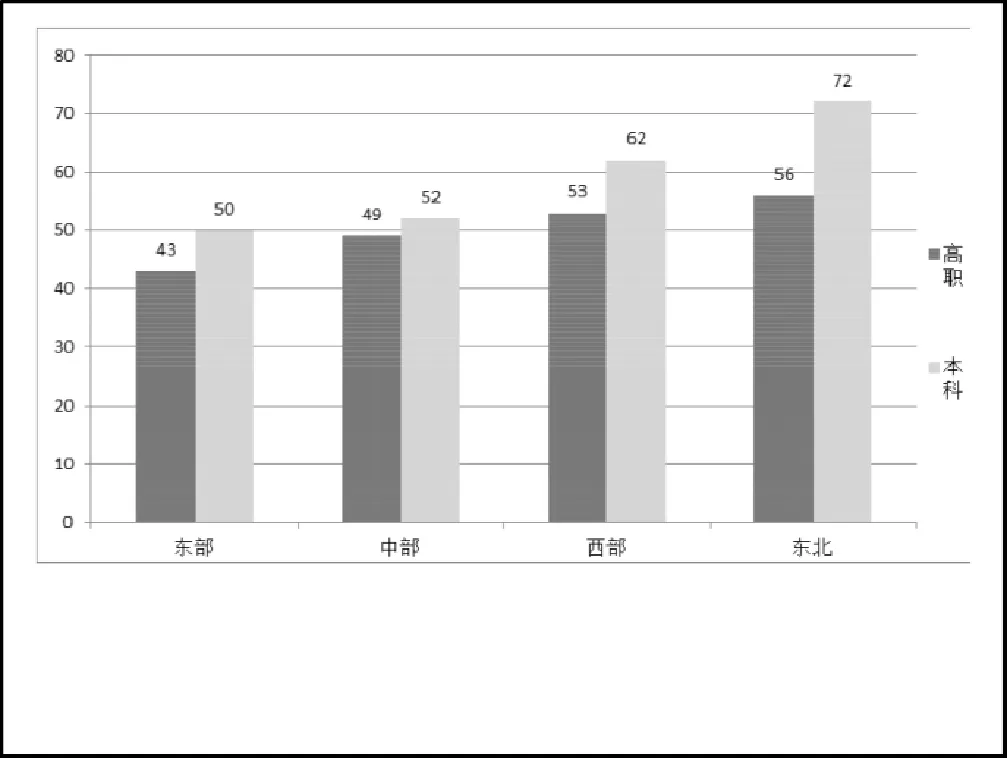

(三)不同地区中心城市和非中心城市的高职院校布局结构

第一,总体来看,不同地区中心城市高职院校的分布呈现出比较明显的地区差异。其一,东北地区和西部地区位于中心城市的高职院校占该地区高职院校总数的比例较高,其中,东北和西部地区超过了50%,而东部与中部没有达到50%(见图8);其二,不同地区中心城市高职院校的布局特点与区域内本科院校的分布特点相似,如中心城市高职院校与本科院校分别占本地区高职院校总数与本科院校总数的比例都呈现出“东北-西部-中部-东部”依次递减的变化趋势;其三,不同地区位于中心城市的民办高职院校所占比例呈现出“东北-西部-中部-东部”依次递减的变化趋势,与不同地区位于中心城市的高职院校所数、民办本科院校占本地区高职院校总数、民办本科院校总数的比例变化趋势一致。综上所述,东北地区及西部地区各类高职院校及本科院校主要分布于中心城市,高职院校与民办高职院校在中心城市与非中心城市中的分布特点和民办本科院校的分布特点基本一致。

图8 不同地区位于中心城市的高职院校、本科院校占该地区高职院校、本科院校的比例(%)

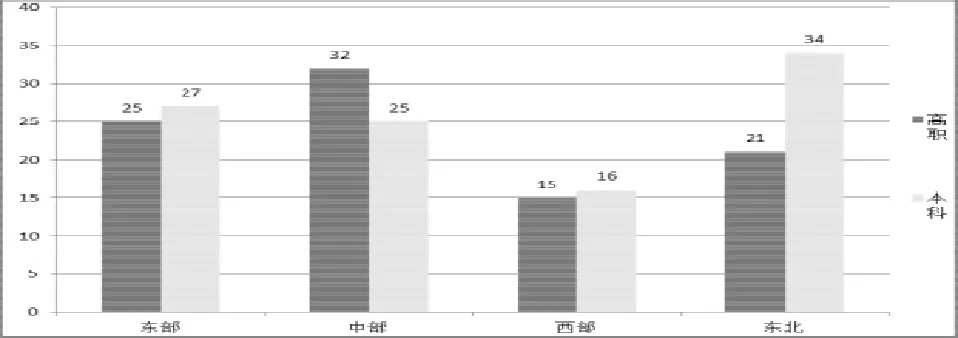

第二,从不同地区省均中心城市高职院校的分布情况来看,中部与东部地区省均数量较大,西部最少(见图9)。其中,中部地区省均中心城市高职院校数为32所,西部地区仅为14所。这与高职院校总量有一定的相关性,如中东部地区13省份(直辖市不在统计之列)高职院校总数60所以上的有7个省份,西部地区仅有四川省超过50所。与不同地区省均中心城市本科院校相比,二者的差异主要集中在中部与东北部。从省均中心城市本科院校的分布情况来看,东北部地区的省均数量最大,西部地区依然最少。总体来看,不同地区中心城市民办高职院校省均分布情况呈现出东部、中部、东北、西部依次递减的分布状态。

图9 不同地区省均中心城市高职院校与本科院校数(所)

第三,从不同地区各省位于中心城市高职院校的省际差异来看,不同地区内部差异程度分化明显。从4个地区的变异系数来看,西部地区各省差异程度最大,中部地区最小。西部地区的变异系数为61%,这与省际间差异悬殊有关,如四川省位于中心城市的高职院校有29所,而青海6所、西藏3所;中部地区变异系数为14%,各省差异较小,如安徽中心城市的高职院校数最多,为36所,山西中心城市的高职院校最少,为24所。其中,东部地区部分省份高职院校主要位于非中心城市影响了省际差异程度。如江苏、山东位于中心城市的高职院校数占本省高职院校总数的比例分别为21%、34%。不同地区位于中心城市高职院校的差异程度与本科院校所呈现出的特征基本一致。如二者差异程度最大的是西部地区,最小的是中部地区。总体来看,位于各省中心城市高职院校的省域差异程度基本呈现出中部、东北、东部、西部依次递增的特点。

三、改进策略

(一)发挥国家政策引导作用,推进并完善区域高职教育改革相关的配套政策

近年来,各级政府主管部门出台了一系列关于职业教育改革与发展的政策规范,也涉及到了高职院校区域布局的指导性意见,为高职院校区域布局结构优化提供了比较明确的改革方向。但是,截止目前,关于区域高职院校布局结构的指导性政策规范尚未出台。因此,各级主管部门应针对区域高职院校布局特点,充分发挥区域高等教育系统的资源优势与结构优势,出台区域高职院校布局结构的政策,以适应区域社会经济发展要求,推进高职教育的质量建设与内涵式发展。另外,不同区域高职院校办学经费差异较大,尤其是中西部地区。国家应继续提高对中西部高职院校的财政支持,重点支持高职院校基础能力提升,鼓励特色化、品牌化发展,建成一批优质高职院校。

(二)发挥各级政府的协调作用,调动高职院校创新发展的积极性

作为高职院校的管理主体和最主要的办学主体,各级政府机构依然是高职教育改革与发展的主导者与推动者,承担着调整与优化高职院校区域布局结构的责任。高职院校区域布局结构调整的核心是发挥区域高职教育资源优势,通过内部优化与外部合作实现资源优势向院校竞争力转化。区域高职院校合作有助于实现高职教育区域间的均衡发展,合作形式可以包括互补性合作、整合性合作、拓展性合作[2]。不同区域可以尝试从政府层面推动高职院校区域间的合作交流,如发挥国家示范性高职院校的示范与引领效应,探索并创新中东西及东北部地区高职院校之间的合作机制,创新支援西部高职院校建设实践;可以尝试从政府层面引导区域高职教育发展相关资源的整合与共享,通过“集约化”发展的思路[3],搭建高职院校之间、高职院校与政府、行业企业及产业之间的资源共享机制。

(三)针对区域高职院校布局的特点,制定不同地域高职院校的改革与发展思路

东中西部地区高职院校通过优势互补、创新办学形式与办学层次,提高质量建设、提升服务能力与服务质量。随着人才需求的上移,提升部分经济发达地区高职院校的办学层次,势在必行;中部和东北部出台区域性政策,鼓励高职院校利用本地普通高等院校优势,开展与本科院校的合作,建立多层次、多元化的办学形式,并逐步推动高职院校向非中心城市转移;西部地区是区域高职院校均衡发展的重点。从现实来看,西部地区高职院校面临着区域布局结构不合理,民办高职院校发展程度较低,不同类型高职院校办学条件差异较大,教育经费投入不足,专业机构不合理等问题[4]。因此,应继续坚持政策倾斜的“输血”,发挥西部省份主管部门的主动性,充分利用政策优势,开展“造血”活动,建立符合地方特色的高职院校结构体系。如加强与东中部高职院校合作,通过合作办学、建立招生联盟等形式,创新东中西部合作机制。

(四)合理引导民办高职院校发展

当前,民办高职院校具有明显的区域性特征,主要聚集于东部省份,西部省份民办高职院校发展比较滞后。对应民办高职院校区域结构调整,应重点发挥民办高职院校办学体制与机制的灵活性优势,通过放权与鼓励,重点支持民办高职院开展跨区域合作。《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中提出,“创新民办职业教育办学模式,积极支持各类办学主体通过独资、合资、合作等多种形式举办民办职业教育;……探索公办和社会力量举办的职业院校相互委托管理和购买服务的机制。”这为民办高职院校开展区域内或跨区域合作提供了政策依据。如支持东部、中部民办高职院校与西部省份或民办高职院校进行产学合作、合作办学等;支持东部高职院校与中部公办高职院校合作,尝试股份制办学,实现优势资源共享;发挥东北地区本科教育资源比较集中的优势,创新本专科衔接模式,提升高职院校的办学质量。

参考文献:

[1]马树超,范唯.高职教育:为区域协调发展奠定基础的十年[J].中国高等教育,2012,(18):12-16.

[2]丁金昌.区域高职院校校际合作模式的探索与实践[J].中国高教研究,2010,(1):66-67.

[3]吴一鸣,严延军,哈满林.区域高职教育集约化发展的前置因素与动力机制[J].现代教育管理,2012,(10):25-29.

[4]谢华,王成端,孙山,等.西部地区高等职业教育资源配置比较研究[J].职业技术教育,2014,(14):61-65.

(责任编辑:李作章;责任校对:杨玉)

Empirical Analysis and Optimization Measures of the Polytechnic Distribution Structure

LI Xiaowa

(Shunde Polytechnic,Foshan Guangdong 528333)

Abstract:The polytechnic distribution structure(PDS)plays an important role to measure the development level and equality of higher vocational education system. In China,the PDS is very imbalance,which could be the realistic obstacle to the development of higher vocational education system. The number of the polytechnics exists wide difference among 31 provinces,the PDS is imbalance among 4 regions,much more polytechnics are gathered in central cities,private polytechnics distribution is very imbalanced. In order to adjust the imbalance of PDS,the polytechnic should perfect the policy system to lead the reform,and the polytechnics in different region should innovate the development way according to the regional development level.

Key words:polytechnic;distribution structure;adjusting measures;region

中图分类号:G718.5

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)03-0085-07

基金项目:①佛山市哲学社会科学规划项目“经济发达地区高职教育国际化发展路径研究”(2015-BZ51)。

作者简介:李小娃(1983-),男,山东东营人,顺德职业技术学院助理研究员,博士,主要从事区域高职教育发展、高考改革研究。