四年制城乡规划专业社会类课程体系建设的思考

2016-06-10宋利利李梅

宋利利 李梅

摘要:为了适应社会发展和城乡规划专业建设对人才的培养要求,文章通过对城乡规划的社会学渊源、城乡规划学科发展方向和教育现状的分析,认为增加社会类课程教学内容是完善城乡规划专业课程体系的重要方面。结合四年制城乡规划专业特点,在对社会类课程定位分析的基础上,从社会类课程教学目标的制定、教学内容与其他课程的关联性、教学方法的创新、教学实践环节的设计四个方面来探索建立适合专业特点的社会类课程教学内容体系。

关键词:社会类课程;城乡规划;课程设置

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)14-0181-03

一、现代城乡规划思想的社会学渊源

现代城乡规划诞生于19世纪末、20世纪初,是对工业革命带来的种种城市问题和矛盾的一种回应。诸如英国着力于解决住房问题、德国致力于解决城市扩展、美国的重心则是城市的美化方面等。虽然各个国家在城乡规划实践活动方面表现出一定的差异性,但不得不说,现代城乡规划的萌生与工业化、城市化有着直接的关系,多数西方资本主义国家经历了“工业化—城市化—现代城乡规划诞生”这样一种线性过程。开始于18世纪中叶的工业革命,不仅是一场技术性的变革,更重要的是它塑造了一种全新的工作和生活方式,工业本身除了牟利的动机之外,从19世纪开始就成为促成城镇化的积极因素和巨大推动力。在这场技术革命当中,煤炭成为了工业发展的主要动力来源,铁路的修建使工业企业选址脱离原材料产地成为可能,城市逐渐成为产业和人口的聚集之地,与此同时,空气污染、公共卫生问题、住房问题特别是贫民窟的出现,引起了一些社会学家的关注。针对英国大城市的弊端,艾比尼泽·霍华德1898年出版了《明日:一条通向真正改革的和平之路》表达了一个社会学家对城市问题的关注,书中试图通过开展一场重大的社会变革来解决城市问题,为此,他构建了一个是为健康、生活以及产业而设计的田园城市模式。20世纪初,围绕美国芝加哥大学社会学系形成的社会学派对芝加哥城市的社会问题进行了一系列的实证研究,社会学的研究领域逐渐与城市研究出现了交集,为后来的都市社会学的诞生奠定了基础。英国社会学家格迪斯注意到工业革命、城市化对人类社会的影响,认为城乡规划是社会改革的重要手段,强调把自然地区作为规划的基本框架,把城市放到区域的层面上进行分析,注重社会因素对城乡规划的影响。城市社会问题的关注与研究催生了城乡规划思想的发展。在当今全球城市化和经济全球化的背景之下,城市社会问题日益复杂和多样化,如何有效解决城市社会问题,不仅是社会学家关注的问题,也成为城乡规划理论发展的动力之一。

二、现代城乡规划学科的发展与教育现状

城市经历了一个不断变化和发展的过程,人们对城市的認识和研究也在不断地深化。虽然西方现代城乡规划诞生于建筑学,城乡规划也被大多数人认为是一门实用型的技术科学。随着我国城镇化速度的加快,国家城乡统筹发展战略的实施在一定程度也促进了城乡规划学科的建设和发展。城乡规划作为一项具有全局性、综合性和政策性特点的工作,涉及的领域不断扩大,涉及的学科不断增多,逐渐和其他学科的研究范围相互交叉,研究内容相互渗透,研究方法相互借鉴,学科多元化趋势日渐凸显。国务院学位委员会、教育部公布新的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中增加了“城乡规划学”一级学科,在此之前,城乡规划与设计仅仅是建筑学一级学科所属的二级学科,其他研究方向诸如区域发展与规划、住房与社区建设规划等均在其他学科中覆盖。城乡规划学一级学科的设置,是社会经济发展的客观要求,有利于培养适应社会发展的城乡规划专业人才。目前,设有城乡规划专业的高校数量日渐增多,这些高校主要依托于建筑学、地理学和园林成立和发展城乡规划专业。与此同时,城乡规划专业课程设置也在不断改革和变化。从目前各高校的课程设置上来看,主干课程仍然大多是以设计、工程技术类为主,由于受办学历史和专业特色的影响,一些学校增设了社会经济类、管理类、信息技术相关课程。随着我国城镇化的发展和城乡问题的研究深入,国家也开始注重城乡规划教育中的社会经济和人文方面的教育,从2000年开始,全国高等学校城乡规划专业指导委员会开始开展一年一度的城乡规划专业本科课程作业交流评优活动,社会调查逐渐成为城乡规划课程教学中增加的一项重要内容。

三、城乡规划专业社会类课程的定位与设置

传统的城乡规划认为空间问题是城乡规划学科的核心,但随着社会的发展,物质形态的规划已不能解决城镇化带来的诸多问题,城乡规划应当从其他学科中吸收相关的理论来充实城乡规划学的发展和实践,同时,具备一定的社会学、经济学理论背景的城乡规划人才越来越符合市场的需求。从城乡规划专业的发展方向来看,专业的城乡规划设计人才必须具备具有对城市复杂环境的整体认识和思考,特别是对城市经济、社会、生态环境的宏观分析与把握。《全国高等学校土建类专业本科教育培养目标和培养方案及主干课程教学基本要求——城乡规划专业》中提到城乡规划社会调查教学任务的课程有“城市社会学”、“城乡规划系统工程学”、“城市研究专题”、“社会调查研究方法”、“规划设计与综合社会实践”、毕业设计”,以上课程均明确提出了规划专业应以城乡规划社会调查理论和方法为教学内容的要求。社会调查作为城乡规划方法论的内容之一,在实践环节越来越显示出它的基础性作用和对规划实践的科学性的影响。因此,将城乡规划社会类课程教学内容分为理论教学和实践教学两部分,社会类课程既包括基础理论课程,又要加强城乡规划社会调查方法的应用。学生通过对城乡规划社会类课程的学习,不仅能够更加系统、全面地认识城市,也为科学规划城市奠定基础。

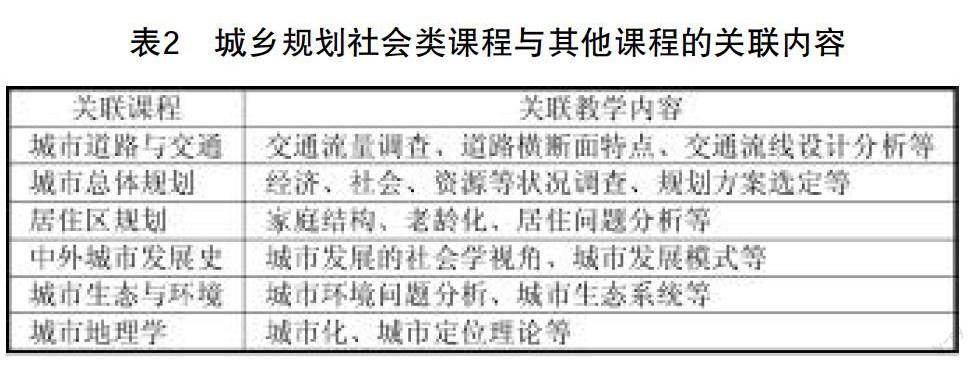

依托于风景园林设立的城乡规划专业比较偏向于物质形态和景观的规划与设计,在教学内容上强调对学生设计能力的培养,忽略学生社会学相关课程的学习,重设计,轻调查,因此,如何在以工科为背景的城乡规划专业中建立社会类课程的特色教学内容成为城乡规划课程体系改革的重要内容。城乡规划专业社会类课程的教学内容应当融合在理论、实践、应用环节的教学中去。建立从“理论—实践—应用”的课程教学内容体系。在梳理相关高校课程设置的基础上,笔者认为城市社会类课程理论环节的课程应当包括城市社会学和社会调查研究方法两门课程,分别作为专业基础课和专业选修课,实践环节的教学内容包括城乡规划和设计调查报告,作为专业实践和实习的一部分。应用环节的内容包含在毕业设计前期调查分析部分中,作为考核毕业设计的标准之一。围绕理论—实践—应用这条主线,笔者在城乡规划四年制课程教学环节中设置了不同阶段的相关课程和阶段目标,如表1所示。

四、四年制城乡规划专业的社会类课程教学探索

针对四年制城乡规划专业课程教学现状,适应新形势下的复合型人才培养的需求,创新教学模式,在教学目标设立,教学内容选择,考核方式和实践教学进行探索,主要包括以下方面:

1.建立以培养复合型人才为导向的教学目标。所谓复合型人才是指具有宽阔的专业知识,具有多种能力和发展潜能,以及和谐发展的个性和创造性的人才。复合型人才包括知识复合、能力复合、思维复合等多方面。城乡规划复合型人才既要有扎实的设计能力,同时也要具备对城乡复杂问题的思考和分析能力。因此城乡规划专业社会类课程的教学目标旨在通过课程的学习,学生能够从社会学的角度观察和发现城市发展过程中的复杂问题,并有一个系统的、整体的认识。并能够将社会学的研究方法和社会调查方法在具体的城乡规划和设计实践工作中加以应用。

2.社会热点导入式的教学内容,激发学生的学习兴趣。教材是课程体系的支撑,教材在课程教学中具有十分重要的基础地位,它的作用在于系统、简明地叙述和解释基本知识和理论。但社会发展是个复杂的过程,教材的更新远远跟不上社会经济和城市的发展速度,就出现了课程内容与实际脱节或联系不密切的情况。理论落后于实践必然导致学生对教学内容丧失兴趣。在教学过程中激发学生兴趣的有效途径就是将社会热点融入教学内容,让学生主动关注和思考社会问题或社会现象背后的本质,从专业角度去解决问题。例如我国城市规划目前的热点诸如海绵城市、多规融合、存量规划等,这些都是城市适应社会经济发展新常态的变革,和社会发展和城市问题密切相关。城乡规划如何来面对和适应社会经济发展的新常态是一个值得思考的问题。因此,在教学过程中从专业热点导入问题,让学生深入了解社会热点的背景,激发学生自主学习的热情,社会热点导入式的教学内容必将激发学生更大的学习兴趣。

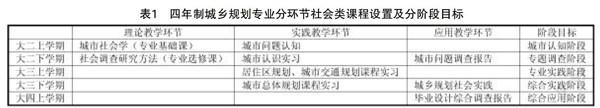

3.建立有效衔接的课程关联的教学模式。社会类课程的教学内容不仅仅包括社会学理论和方法的学习,最重要的是使学生能够从社会学的角度来审视城市发展,将社会学延伸到城乡规划发展的历史中去,在理论教学内容上主动关联到其他课程的内容上去,比如城市发展史、城市总体规划、居住区规划、城市生态与环境等课程相关内容。另外,在教学安排上,合理安排各课程教学顺序,城市社会學和社会调查研究方法两门课的理论学习安排在大二阶段,城乡规划和设计调查报告安排在专业实习或实践内容中去,安排在大三阶段,作为应用环节的毕业设计前期调查分析结合毕业设计安排,在大四阶段安排。

4.建立教学—实践—应用三维一体式的联动教学方法。在以前的教学过程中,大多数学生认为社会学课程理论性较强,与城乡规划偏重实践有些偏离,事实上城乡规划和设计的实践能力的培养离不开对城市现象和城市复杂问题的分析和解读,社会类课程恰巧弥补了这一点。因此在教学方法的使用上,应当强调教授法和学习方法的统一。任何一个理论的诞生都是依托于特定时代背景之下,因此,笔者认为在理论教学环节,应当打破传统的理论填鸭式的教学方法,将学生的思维穿越到特定的历史时期,以历史为坐标,用历史发展的眼光来解读理论,最终任何一个伟大理论的诞生都成为了一种历史必然,也就是一种历史定位的方法,这样学生对理论的认知更深入、更全面。另外,通过案例讨论,增强学生的思考能力的培养,在讨论中发现问题、深化理论学习。实践环节中,建立城市社会实践调查平台,将社会实践调查和专业实习与关联课程结合起来,特别是专业课程教学内容、社会实践调查和专业实习,课程设计、毕业设计串联起来,建立从教学—实践—应用的三维一体式的联动教学方法。教育部文件《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中指出:“高度重视实践环节,提高学生实践能力。要大力加强实验、实习、实践和毕业设计(论文)等实践教学环节,特别是加强专业实习和毕业实习等重要环节。”城乡规划专业社会类课程实践教学环节包括以下几种类型:第一,课程内的实践环节。第二,专业实习环节,如城市认识实习、生产实习、毕业实习等。第三,毕业设计环节。通过以上三环节的教学,从课程练习到实践应用,形成课程实践教学主线,在实践教学的考核过程中,通过举行评优活动,特别是与全国高等学校城乡规划专业指导委员会开展的城乡规划专业本课程作业(规划设计、调查报告)交流评优活动相结合,提高学生的积极性和创造性。

五、结语

基于对城乡规划思想发展的社会学渊源的思考,认为城乡规划必须与社会经济发展相适应。随着中国城镇化进程的加快,中国经济发展进入新常态,城乡规划专业的社会公共政策的属性日渐凸显。同时城乡规划学科地位的提升也赋予了城乡规划更大的社会责任,城乡规划学科的发展离不开社会类学科的交流与融合,目前四年制城乡规划教育重视设计能力培养,缺少对社会学方法的认知和思维方式的锻炼,城乡规划学科的研究方法应当是一种有结构的多学科方法,城乡规划教育也应当是跨学科的交流与整合,因此,四年制城乡规划专业的社会类课程的建设显得尤为必要,如何将社会类课程进行有效融合和衔接还需要进一步的探索。

参考文献:

[1]曹康,西方现代城乡规划简史[M].南京:东南大学出版社,2010.

[2]彭震伟.城乡规划专业社会经济类课程体系建设[J].高等工程教育研究,2000,(1).

[3]李浩,赵万民.改革社会调查课程教学 推动城乡规划学科发展[J].规划师,2007,11(23).