分析可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点和鉴别诊断

2016-06-09任永

任永

分析可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点和鉴别诊断

任永

目的 观察探讨可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点和鉴别诊断。方法 选取18例脑后部可逆性脑病综合征患者,按照回顾性分析办法总结脑后部可逆性脑病综合征患者的临床资料,统计比较18例患者中临床治疗方法及MRI影像学诊断特点,观察统计患者主要影像学指标表现及信号图像。结果 脑后部可逆性脑病综合征患者MRI图像经查发现异常病灶集中在双侧外囊,左顶叶,双顶叶,右额叶,右颞叶等部位。其中左顶叶部位发病患者数最多达到38.88%(7/18)。影像学检查发现患者T1WI信号大部分表现为稍低或不明显,T2WI及FLAIR均呈高信号,DWI表现为等信号或稍低信号,ADC表现为病灶信号增高,MRV均未见异常,增强扫面大部分未见异常强化,仅在7例左顶叶病灶患者中出现多发性小点强化。结论 总结可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点发现在颅脑病变区域,异常信号灶均累及大部分脑部组织,包括额叶、颞叶白质及颞叶、顶叶脑皮质,双侧基底节区等。在T2WI及T2水抑制图像中异常部位呈现高信号表征。对于弥散加权成像呈等或稍低信号,对于表观扩散系数图像表现为高信号。提示可逆性后部脑病综合征的MRI影像的鉴别与辅助诊断作用明显,其临床选择优势较高,患者对其无不良反应,适用范围较广,值得临床上进一步推广应用。

可逆性;后部脑病综合征;MRI影像特点;鉴别诊断

可逆性后部脑病综合征是脑部病变及异常病灶累及颅脑中后部的一种牵涉到后循环的神经综合征[1]。其临床表征常为头痛、意识模糊、癫痫发作及视力下降等一般症状,并不具有疾病特异性,故临床常常难以判断确诊可逆性后部脑病综合征患者,甚至发生误诊的现象[2-3]。本文选取18例脑后部可逆性脑病综合征患者,观察探讨可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点和鉴别诊断。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2011年1月~2014年11月收纳的18例脑后部可逆性脑病综合征患者,按照回顾性分析办法总结脑后部可逆性脑病综合征患者的临床资料。其中男8例,女10例,年龄12~29岁,平均(18.3±6.4)岁。其中临床表现为12例子痫,5例肾功能不全,其中包括3例肾性高血压,1例紫癜性肾炎。本研究经本院伦理委员会批准,所有受试者均签署知情同意书,研究人员合格通过医院研究内容培训考核。纳入标准[4-5]:(1)纳入研究患者均经X光片或影像学检查确诊为脑后部可逆性脑病综合征;(2)排除短期内并发急慢性感染、患有严重心肺基础性疾病的患者;(3)入院近3个月内未并发急慢性感染,未使用抗血小板药物,无出血或输血史;(4)排除入院时伴有循环衰竭患者;(5)既往无高血压史,无过敏史或具有过敏体质。

1.2 研究方法 18例脑后部可逆性脑病综合征患者均进行MRI检查,其中8例加上增强扫描。本研究18例患者均除常规T1WI、T2WI以外,进行T2水抑制序列,扩散加权成像,扩散系数及MRI静脉成像检查。在7~14 h后均复查确认MRI结果图像。

2 结果

2.1 脑后部可逆性脑病综合征患者一般资料 见表1。

表1 脑后部可逆性脑病综合征患者一般资料

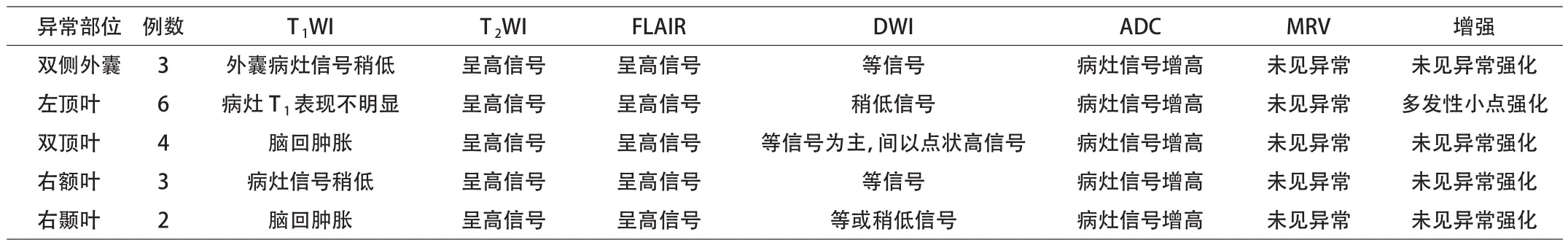

2.2 脑后部可逆性脑病综合征患者MRI资料 脑后部可逆性脑病综合征患者MRI图像经查发现异常病灶集中在双侧外囊,左顶叶,双顶叶,右额叶,右颞叶等部位。其中左顶叶部位发病患者数最多达到38.88%(7/18)。影像学检查发现患者T1WI信号大部分表现为稍低或不明显,T2WI及FLAIR均呈高信号,DWI表现为等信号或稍低信号,ADC表现为病灶信号增高,MRV均未见异常,增强扫面大部分未见异常强化,仅在7例左顶叶病灶患者中出现多发性小点强化。见表2。

表2 脑后部可逆性脑病综合征患者MRI资料

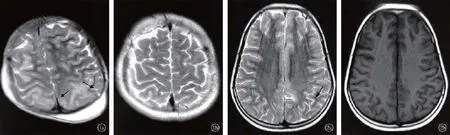

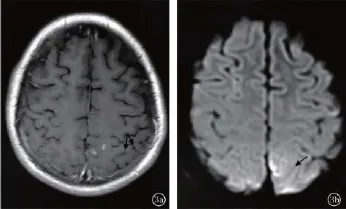

2.3 MRI图像资料 图1 a:可见双侧顶叶脑回肿胀,左后方及右侧可见皮下包块;图1 b:8 d后复查脑回肿胀基本消失;图2 a、2 b:左顶叶皮质下可见小斑片状长T2信号,T1信号改变不明显。图3 a:增强MR可见左顶叶多发小斑片状强化影;图3 b:DWI左顶叶可见斑点状高信号。

图1 4例患者典型MRI图像

图2 左顶叶患者MRI图像变化

3 讨论

可逆性后部脑病综合征的发病机制尚不明确但目前得知许多常见病如高血压、子痫,肾功能障碍及机体免疫功能低下等诸多原因均可以引起该病[6]。目前研究认为[7],可逆性后部脑病综合征的发病可能与脑血管代谢紊乱,免疫自我调节机制障碍及炎症反应导致血管内皮细胞损害有关。

本研究中18例患者脑部异常病灶共累计双侧外囊,左顶叶,双顶叶,右额叶,右颞叶等部位,其中两侧半球均发病9例,对称4例,不对称5例;单侧半球发病9例。患者T1WI信号大部分表现为稍低或不明显,T2WI及FLAIR均呈高信号,DWI表现为等信号或稍低信号,ADC表现为病灶信号增高,MRV均未见异常,增强扫面大部分未见异常强化,仅在7例左顶叶病灶患者中出现多发性小点强化。文献报道[8-9]可逆性后部脑病综合征大多表现为皮质或并皮质下脑水肿,多见于颅脑两侧顶叶与侧叶,也可以见于颅脑双侧基底节或额叶,较少病变侵犯桥脑,不侵犯双顶枕叶。本文左顶叶部位发病患者数最多达到38.88%(7/18)。与上述结果相符合,至于侧叶发病数并无可能与选取研究样本个体,所处地区及样本数量较少等因素相关。本文结果中双顶叶患者DWI大部呈等信号其中可见点状高信号,可能是在可逆性后部脑病综合征发病时引发血管源性脑部水肿,导致周围脑血管中血压上升,血管内皮细胞诱导分泌收缩血管活性物质,导致局部血管抽搐,导致组织缺血,进一步加重细胞重度导致水肿,呈现DWI高信号[10]。

可逆性后部脑病综合征的影像学图像应该与其他脑部疾病相区分鉴别。脑梗死由于主要脑部病理改变为细胞毒性水肿,故DWI高信号,ADC低信号,但可逆性后部脑病综合征其实表现为血管源性水肿会使DWI及ADC均为高信号[11]。病毒性脑炎病灶多位于脑灰质,侵犯脑皮质及深部灰质核团;线粒体脑病病灶多位于脑白质,DWI呈高信号,ADC高、等、低信号均可出现,但临床特征中无血压增高现象[12]。静脉窦血栓MRV中可表现充盈缺损影及斑片状阴影等,而可逆性后部脑病综合征均无上述表现[13]。故对可逆性后部脑病综合征的正确诊断在于结合MRI图像中DWI、ADC、MRV等重要指标信号变化,再综合患者临床症状,与其他脑部疾病相区分便可很好的做出早期诊断。由于可逆性后部脑病综合征主要是血管源性水肿开始进造成神经细胞功能暂时性障碍,是可逆性损伤,但若延误治疗时机可以出现细胞的变形死亡,大大危机患者生命,故及早诊断治疗预防该病具有重要的临床意义[14]。

综上所述,总结可逆性后部脑病综合征的MRI影像特点发现在颅脑病变区域,异常信号灶均累及大部分脑部组织,包括额叶、颞叶白质及颞叶、顶叶脑皮质,双侧基底节区等。在T2WI及T2水抑制图像中异常部位呈现高信号表征。对于弥散加权成像呈等或稍低信号,对于表观扩散系数图像表现为高信号。提示可逆性后部脑病综合征的MRI影像的鉴别与辅助诊断作用明显,其临床选择优势较高,患者对其无不良反应,适用范围较广,值得临床上进一步推广应用。

[1] Hinchey J,Chaves C,Appignan iB,et al.A reversible posteriorl eukoencephalopathy syndrome[J].N Engl J Med,2013,334(8):494-500.

[2] Lamy C,Oppenheim C,Meder JF,et al.Neuroimaging in posterior reversible encephalopathy syndrome[J].J Neuroimaging,2013,14(2):89-96.

[3] 杨文洁.大脑后部可逆性脑病综合征及影像学表现[J].国外医学:临床放射学分册,2013,29(5):315-316.

[4] Dangelo P,Farruggia P,Lobello A,et al.Reversible poste prior leukoencephalopathy syndrome:report of 2 simul an eouscases in children[J].J Pediat r Hemat ol On col,2013,28(3):177-181.

[5] Ozcakar ZB,Ekim M,Fitoz S,et al.H pert pension inducedreversible post error leur encephalopathy ysyn drome:a report often ocases[J].Eur J Pediat r,2013,163(12):728-730.

[6] 韩顺昌,张辉,郭阳,等.可逆性后部白质脑病综合征的临床及影像学特点[J].临床神经病学杂志,2013,20(3):161-163.

[7] Ahn KJ,You WJ,Jeong SL,et al.A typical man if stations of reversible post erior leuko encephalopathy syndrome:findings on diffusion imaging and ADC mapping[J].Neu roradiology,2013,46(12):978-983.

[8] 李传明,王健,戴明德,等.双源CT血管减影成像在颅脑血管检查中应用及技术研究[J].中华实用诊断与治疗杂志,2013,24(6):563-564.

[9] 刘庆先,夏爽,祁吉.先兆子痫、子痫可逆性后部脑白质病并发症的MRI诊断[J].实用放射学杂志,2013,25(5):625-627,636.

[10] 韩顺昌,张辉,郭阳,等.可逆性后部白质脑病综合征的临床及影像学特点[J].临床神经病学杂志,2013,20(3):161-163.

[11] Ay H,Buonanno FS,Schaefer PW,et al.Posterior leuko encephalopathy without severe hypertension:utility of diffusion-weighted MRI[J]. Neurology,2013,51(5):1369-1376.

[12] Ugurela MS,Hayakawab M.Implications of post-gadolinium MRI result sin 13 cases with posterior reversible encephalopathy syndrome[J].Eur J Radiol,2013,53(3):441-449.

[13] Eichler FS,Wang P,Wityk RJ,et al.Diffuse metabolic abnormalities in reversible posterior leukoencephalopathy syndrome[J].AJNR AmJ Neuroradiol,2013,23(5):833-837.

[14] 石铸,潘速跃,刘方颖,等.可逆性脑后部白质病变综合征的临床和MRI表现[J].中国医学影像学杂志,2013,15(4):292-295.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.35.025

湖南 410016 湖南省人民医院 (任永)